教育生態學視域下機械類課程思政“能量流動式”融合策略研究

楊 勇,張元晶,蔣全勝,曹自洋,朱其新,沈曄湖

(蘇州科技大學機械工程學院,江蘇 蘇州 215009)

0 引言

自然科學實踐中,專業能力培養與人文素養形成并不沖突,更應該是相互融合、相得益彰。當今社會的大科學背景下,科學帶來社會進步、科技提升、生活便捷的同時,也帶來一些社會風險問題。這就使得高等教育在關注專業知識傳授、注重能力培養的同時,強調人文關懷與人文素養形成[1-2]。

高等教育本科層次人才培養應滿足基礎理論知識+基本專業技能+基本素養的“三基”共性要求[3-4]。其中,基本素養指的就是人文素養、人文精神。通過機械類專業課程思政教學,將機械類課程與思政教育同向同行,互促協同,是立德樹人作為教育根本任務的必然趨勢,也是培養全方位機械類專業人才的有效途徑。

以往國內機械類專業高等教育中,對科學知識傳授與專業能力培養足夠重視,而在人文情懷、人文素養、價值觀引導等方面略有不足。近年來,國內各高校在新工科、新理科、新文科的人才培養模式背景下,注重培養造就復合型、創新型、綜合型機械類專業高等人才[5-6]。各高校機械專業開始強調以學生為中心,落實立德樹人、德學兼備,強調將機械專業教育與思政教育融合。然而,從近年來高校思想政治教育和機械類專業教育的融合發展來看,專業教育和思政教育的融合度并不高。

1 機械類專業課程思政存在的主要問題

機械類專業課程圍繞著機構設計、機械原理、機械制圖等學科課程進行設置,突出揭示研究機械對象的規律與本質,注重實際理論的應用與實踐。課程特點具有較強的理論性、實踐性、應用性,課程教學側重專業知識能力傳授與培養,與人文素養、價值觀等思政內容貼合度較松散,造成機械類專業課程思政難度大、融合性差。適應于機械類專業課程特點的“課程—思政”協同融合,已經成為機械類課程思政必須要解決的關鍵性問題,表現為:

1.1 課程思政信息挖掘:如何挖掘機械專業課程所蘊含的思政信息

機械類課程思政教學融合首先需要解決的問題是發掘專業課程中的思政元素。而受限于以往機械專業課程—思政分離度較大等原因,機械類專業課程中的思政元素挖掘不足。缺少有效的課程思政要素發掘方法,導致專業課程思政元素挖掘困難。

1.2 課程思政信息融合:如何將思政元素契合式注入機械類專業課程

缺少有效的融合方法將思政引入機械類專業課程,使得現有課程思政教學中出現課程—思政教學簡單機械式捆綁,兩者契合度較低、融合度差,專業課程中思政教育引入效果較差。如何實現課程—思政教學的有機融合是課程思政協同必然要解決的問題之一。

1.3 課程思政信息傳遞:如何將思政元素隱性映射傳遞至學生

學生積極參與和體驗是落實課程思政的重點環節,傳統機械類專業教學模式缺乏典型課程思政,而現有課程思政教學中更多是為了思政教育而思政教育,沒有注重德育促進中關于學生的情感體驗和行為鍛煉,容易造成學生對課程思政教育的抵觸心理。

2 機械類專業課程思政“能量流動式”融合策略

針對機械類專業課程思政協同融合這一關鍵問題,基于教育生態學[7-9]能量流動性原理、復雜多樣性原理、整體共生性原理、客觀平衡性原理,提出機械類專業課程思政“能量流動式”融合策略。

2.1 機械類課程思政“能量流動式”融合路徑

基于教育生態學能量流動性原理,構建課程思政“能量流動式”融合路徑。

該路徑以思政作為主線流動“能量”,以思政“能量流”為牽引,構建基于能量流動性原理的機械類課程思政“能量流”融合路徑,形成機械類課程思政“能量”挖掘→課程思政“能量”融合→課程思政“能量”驅動的“能量流動式”融合路徑。

2.2 機械類課程思政“能量”挖掘

基于教育生態學復雜多樣性原理可知,課程思政融合受到課程內容、授課教師、課程背景等多方面影響。而機械專業課程具有較多的概念、定義、符號,公式較多,推導計算較為豐富,側重邏輯思維能力養成,能夠直接反應的人文素養較少。同時,授課教師也缺乏相關課程思政經驗,造成機械類課程思政元素挖掘困難。因此,可以將心智圖[10-12]引入機械專業課程思政挖掘中,將機械專業課程中的思政挖掘過程邏輯化、形象化、結構化、直觀化,以思維圖形成的過程將工科專業擅長的邏輯思維與發散思維運用到機械專業課程思政挖掘中。例如,以機械設計基礎課程中的齒輪傳動為例,進行課程思政元素挖掘,根據齒輪傳動構建心智圖,以齒輪傳動中不同輪齒之間的相互嚙合實現齒輪傳動,聯想到齊心協力、團結一致這些關鍵詞。進一步地,以這些關鍵詞來進行思政主題案例搜索。例如,以萊特兄弟的故事為例,作為美國發明家的他們,共同合作成功完成了首次飛行實驗。鄧稼先、錢學森等科學家及廣大科技工作者團結奮進,實現了“兩彈一星”。通過相關典型思政案例的引入,一方面加深了學生對知識點的理解,一方面調動了學生的學習積極性。

2.3 機械類課程思政“能量”融合

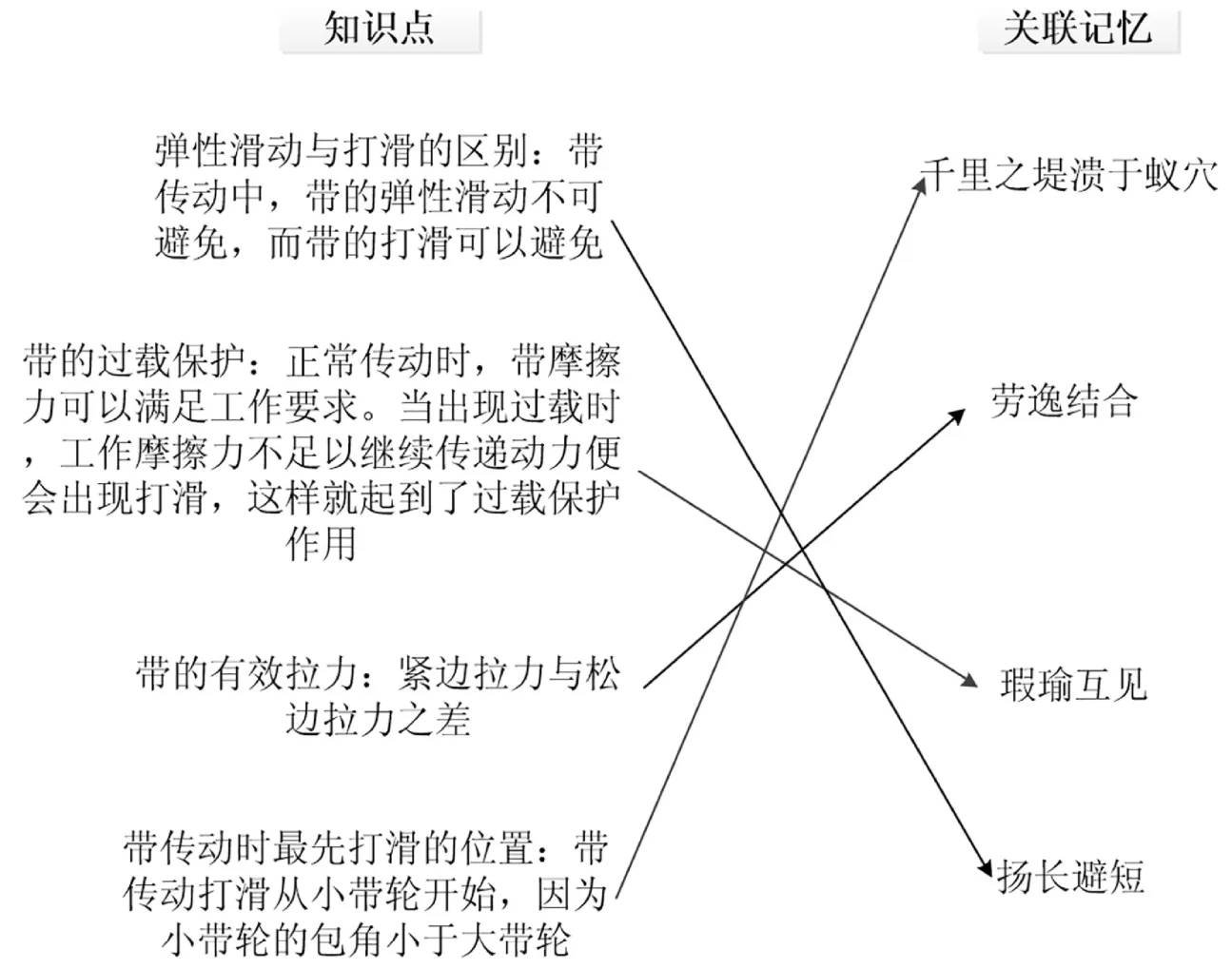

基于教育生態學整體共生性原理可知,可以將專業課程與思政教育看作一個整體,找到專業課程與思政教育的融合切入點,便可以實現專業課程思政的有機融合。機械專業作為典型的工科專業,其專業課程中蘊含著大量的自然科學規律,其關聯著豐富的人文素養、科學哲理等。所以機械專業課程與思政融合并不矛盾,反而可以做到相互促進、互為提升。由此可知,機械專業課程內容知識點與思政教育之間融合并不存在矛盾。其根本難點在于缺乏相關經驗與案例,因此可以分析與總結國內外知名高校的課程思政教學實效經驗,將此作為機械專業課程思政融合參照,尋找適應于課程特點的合適的思政切入點。例如,可以以關聯記憶法為例,將相關課程知識點與成語進行關聯,在課堂上通過與學生的互動,將課程知識點與思政教育融合。如圖1所示,以機械設計基礎帶傳動章節知識點為例,在章節小結中的重要知識點為:“彈性滑動與打滑的區別:帶傳動中,帶的彈性滑動不可避免,而帶的打滑可以避免”;“帶的過載保護:帶傳動是靠摩擦傳遞動力,正常傳動時,可以滿足工作要求。當出現過載時,工作摩擦力不足以繼續傳遞動力便會出現打滑,這樣就起到了過載保護作用”;“帶的有效拉力:緊邊拉力與松邊拉力之差稱為有效拉力”;“帶傳動時最先打滑的位置:帶傳動打滑從小帶輪開始,因為小帶輪的包角小于大帶輪”。通過課堂互動的方式,將這些知識點以連線題的形式分別關聯到詞語“揚長避短”;“瑕瑜互見”;“勞逸結合”;“千里之堤潰于蟻穴”。以關聯記憶法的形式,理解記憶了知識點內容的同時,融合了思政教育的內容。例如在連線中,將帶的過載保護知識點關聯記憶到“瑕瑜互見”時,可以解釋為帶傳動依靠摩擦來提供有效傳遞動力,正常工作時,希望有效摩擦力大一些,可以提供更高的有效動力,以避免打滑。而打滑的出現又可以避免在過載時,帶受到損壞。這就好比美玉的斑點和光澤同時顯現出來,有缺點也有優點。

圖1 基于關聯記憶的機械設計基礎課程知識點與思政教育融合

2.4 機械類課程思政“能量”驅動

基于教育生態學客觀平衡原理可知,思政融入專業課程應講究平衡性原理,應該避免讓學生產生抵觸心理。可以借助體驗式教學、互聯網+教學、多元混合式教學等教學方法,從學生德育促進中的情感體驗和行為鍛煉角度出發,突出學生情感體驗及參與,強調課程思政教學中實踐性、活動性、參與性,讓學生在課程學習中無意識地獲得意識形態內容和影響,使學生自發驅動思政“能量”轉化,內驅式的接受課程思政信息。例如,以機械設計基礎課程為例,在介紹課程的學習目的與意義時,可以以典型案例的方式,播放帶式輸送機、減速器拆裝、無人駕駛汽車等與課程教學內容相關聯的視頻片段,然后可以讓學生分組討論,以小組的形式討論、搜尋并介紹相關機械設計先進技術應用的案例。通過這種小組討論的形式,培養了學生的團隊意識、溝通能力,同時在課程專業先進技術應用搜尋中增加了課程學習的興趣。

3 結論

針對機械類專業課程思政存在的問題,提出機械專業課程思政“能量流動式”融合方法。從教育生態學原理出發,以思政作為課程思政融合中的主線流動“能量”,以思政“能量流”為牽引,研究教育生態學視域下機械類課程思政“能量流動式”融合策略。