完全脫位牙再植的成功率及相關影響因素的回歸分析

張馨月,鄭艷薇,楊卓雅

(秦皇島海港醫院口腔科 河北 秦皇島 066000)

牙完全脫位又稱牙撕脫傷,是一種較嚴重的口腔頜面部創傷,恒牙完全脫位占所有牙外傷的0.5%~3.0%,且多發于兒童和青少年,主要由摔傷、交通事故、鈍器擊打等原因引起,臨床表現為牙齒脫出牙槽窩,嚴重影響患者的發音、面部美觀及咀嚼功能,應積極給予有效治療[1-2]。目前,牙完全脫位的首選方法為牙再植術,盡早行再植治療,有助于促進患者咬合功能及牙槽嵴高度恢復,還保障未成年患者頜骨及面部的正常發育,對日后的修復治療、保護患者的身心健康具有重要作用[3-4]。相關研究指出,保存活髓、保存患牙以及恢復其功能是牙再植術治療的主要目標,但其治療效果受到多種因素影響,再植牙存活率常不理想[5]。基于此,本研究嘗試探究完全脫位牙再植的成功率,并采用Logistic回歸方程分析其相關影響因素,旨在為臨床治療提供參考,現報道如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料:選取2019年3月-2020年3月筆者醫院就診的75例(91顆患牙)完全脫位牙患者的臨床資料為研究對象,其中男48例,女27例;年齡6~15歲,平均(9.82±1.90)歲;受傷原因:摔傷38例,交通事故12例,鈍器擊打19例,其他6例。

1.2 納入標準:①年齡6~15歲;②存在1顆或1顆以上的年輕恒牙完全脫位;③脫位牙得到保存,未丟失;④口腔衛生良好;⑤研究經醫院倫理委員會審批通過,患者已簽署知情同意書。

1.3 排除標準:①血液系統疾病患者;②神經系統疾病患者;③先天性心臟病患者;④伴有其他部位嚴重創傷者;⑤長期服用藥物者。

1.4 方法

1.4.1 治療及復查:所有患者入院后均立刻行牙再植術治療,手術操作由1名口腔頜面外科醫師完成。術后7~10 d進行首次復查,無特殊情況需拆除固定裝置,隨后改為1個月復查1次,半年后視具體情況每3~6個月復查1次。

1.4.2 臨床資料統計:由1名信息收集者采用筆者醫院自制的“完全脫位牙再植治療患者臨床資料統計量表”對患者臨床資料進行統計,內容包括性別、年齡、體質量指數、飲食習慣、家屬對完全脫位牙再植知曉情況、是否有齲齒(指患牙以外的牙)、受傷原因、患牙位置、牙根發育程度、離體牙儲存方式、根尖孔情況、牙周和牙槽損傷情況、手術方法、牙髓治療情況及治療后口腔衛生情況。

1.4.3 評估標準:①家屬對完全脫位牙再植知曉情況采用筆者醫院自制評估量表判定,內容包括完全脫位牙對患者口腔健康、心理的影響、是否知曉牙再植術治療、離體牙保存方法等,分值0~100分,得分≥85分為優,70~84分為良,<70分為差;②手術方法包括常規牙再植術(即四手操作技術)和六手操作技術,術前告知家屬不同手術的治療效果及費用,根據患者情況及家屬意愿選擇手術方法;③治療后口腔衛生根據患者刷牙、漱口(漱口液或生理鹽水)情況評估,治療后不能刷牙期間,每周漱口≥7次為良好,<7次為差。

1.5 觀察指標

1.5.1 不同治療時間段患者的治療效果:治療時間段包括傷后至治療時間<1 h,1~24 h,>24 h,治療1年后復查時評估療效,參照國內相關文獻[6]制定評估標準。優:牙齦無紅腫疼痛、無松動,咬合功能、咀嚼功能恢復正常,后期檢查結果顯示牙根無吸收;良:牙齦無紅腫疼痛,牙齒有略微松動,咬合功能、咀嚼功能恢復正常,后期檢查發現患牙的牙根出現吸收,但吸收<1/3根長;差:有牙齦紅腫疼痛、牙齒掉落、牙根松動,無法正常咀嚼、咬合。治療總有效率=(優+良)例數/總例數×100%。

1.5.2 治療后1年,統計總的再植成功率,將療效達到優、良標準判定為成功。

1.5.3 比較成功組和失敗組臨床資料。

1.5.4 通過Logistic回歸模型分析完全脫位牙再植成功率的相關影響因素。

1.6 統計學分析:數據處理采用SPSS 22.0軟件,計數資料以例數描述,采用χ2檢驗,等級資料行Ridit檢驗;計量資料采取Bartlett方差齊性檢驗與Kolmogorov-Smirnov正態性檢驗,均確認具備方差齊性且服從正態分布,以均數±標準差描述,采用獨立樣本t檢驗;通過Logistic進行多因素回歸分析;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

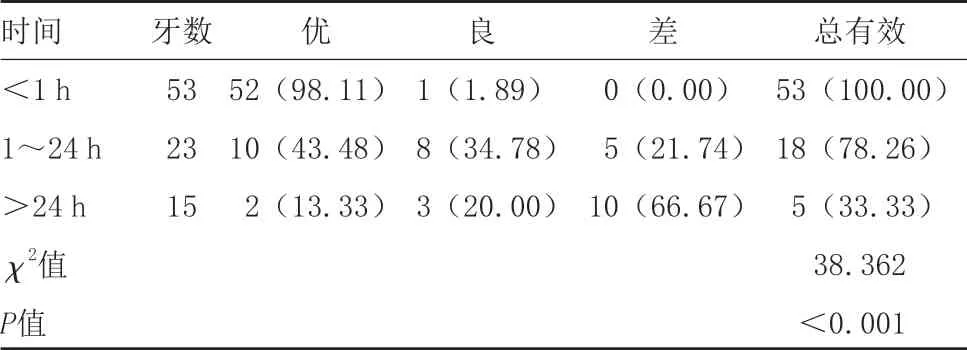

2.1 不同治療時間患者療效比較:傷后至治療時間<1 h患者的治療總有效率為100.00%,較1~24 h、>24 h患者高,1~24 h患者較>24 h患者高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 不同治療時間段患者療效比較 [顆(%)]

2.2 再植成功率:共91顆患牙,治療后1年有76顆患牙再植成功,15顆患牙再植失敗,再植成功率為83.52%(76/91)。

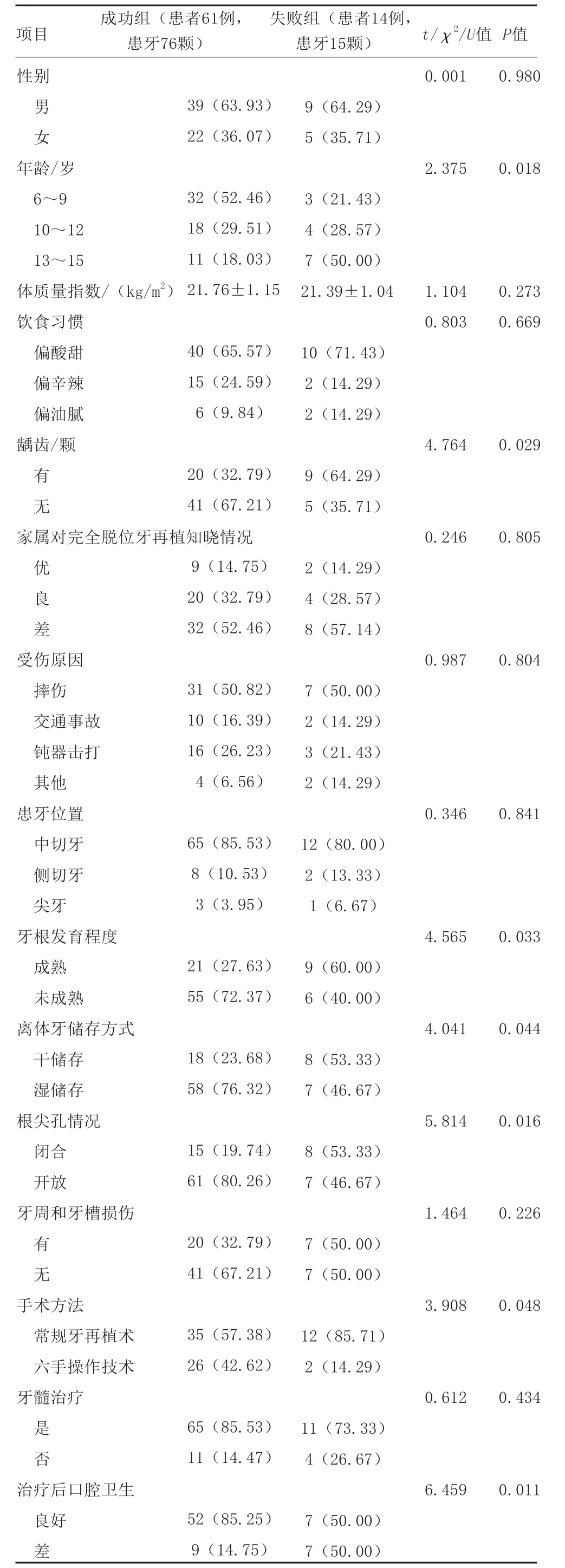

2.3 單因素分析:兩組的性別、體質量指數、飲食習慣、家屬對完全脫位牙再植知曉情況、受傷原因、患牙位置、牙周和牙槽損傷情況、牙髓治療情況比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組年齡、是否有齲齒、牙根發育程度、離體牙儲存方式、根尖孔情況、手術方法及治療后口腔衛生情況比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 成功組和失敗組臨床資料比較 [±s,n(%)]

表2 成功組和失敗組臨床資料比較 [±s,n(%)]

項目 成功組(患者61例, 失敗組(患者14例,t/χ2/U值 P值患牙76顆) 患牙15顆)性別0.001 0.980男女年齡/歲39(63.93)22(36.07)9(64.29)5(35.71)2.375 0.018 6~9 10~12 13~15體質量指數/(kg/m2)飲食習慣32(52.46)18(29.51)11(18.03)21.76±1.15 3(21.43)4(28.57)7(50.00)21.39±1.04 1.104 0.803 0.273 0.669偏酸甜偏辛辣偏油膩齲齒/顆40(65.57)15(24.59)6(9.84)10(71.43)2(14.29)2(14.29)4.764 0.029有20(32.79)41(67.21)無家屬對完全脫位牙再植知曉情況9(64.29)5(35.71)0.246 0.805優良差受傷原因9(14.75)20(32.79)32(52.46)2(14.29)4(28.57)8(57.14)0.987 0.804摔傷交通事故鈍器擊打其他患牙位置31(50.82)10(16.39)16(26.23)4(6.56)7(50.00)2(14.29)3(21.43)2(14.29)0.346 0.841中切牙側切牙尖牙牙根發育程度65(85.53)8(10.53)3(3.95)12(80.00)2(13.33)1(6.67)4.565 0.033成熟未成熟離體牙儲存方式21(27.63)55(72.37)9(60.00)6(40.00)4.041 0.044干儲存濕儲存根尖孔情況18(23.68)58(76.32)8(53.33)7(46.67)5.814 0.016閉合開放牙周和牙槽損傷15(19.74)61(80.26)8(53.33)7(46.67)1.464 0.226有無手術方法20(32.79)41(67.21)7(50.00)7(50.00)3.908 0.048常規牙再植術六手操作技術牙髓治療35(57.38)26(42.62)12(85.71)2(14.29)0.612 0.434是否治療后口腔衛生65(85.53)11(14.47)11(73.33)4(26.67)6.459 0.011良好差52(85.25)9(14.75)7(50.00)7(50.00)

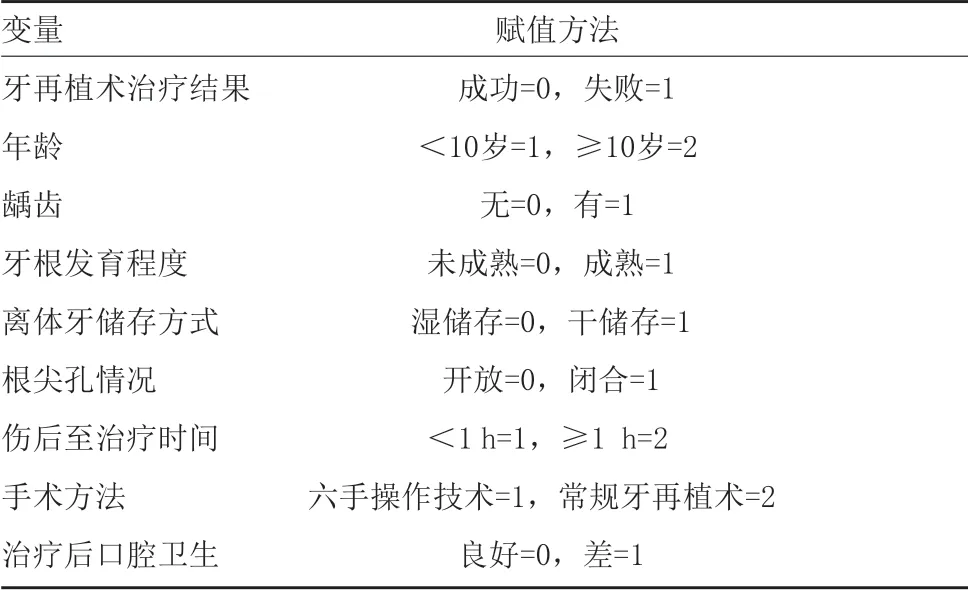

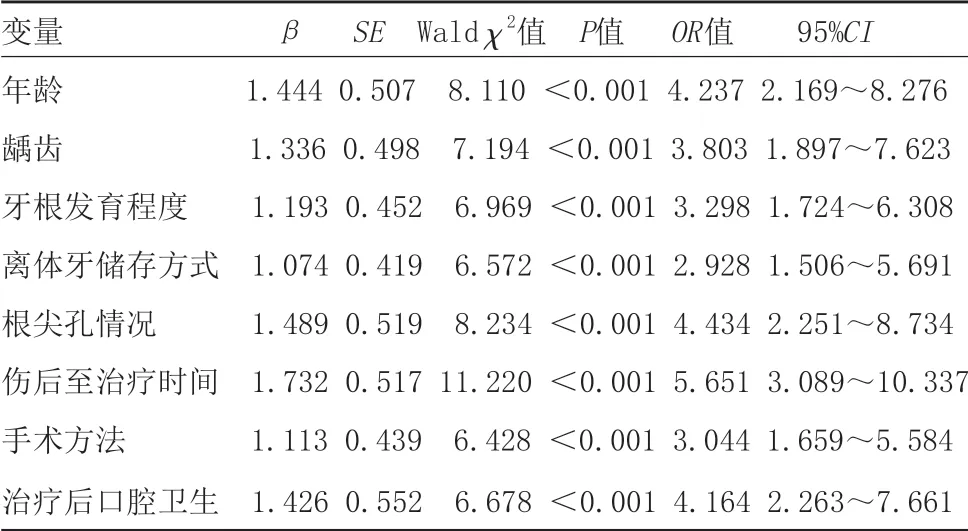

2.4 多因素分析:以牙再植術治療結果為因變量,將年齡、是否有齲齒、牙根發育程度、離體牙儲存方式、根尖孔情況及傷后至治療時間作為自變量(賦值情況見表3),納入Logistic回歸模型,結果顯示年齡、齲齒、牙根發育程度、離體牙儲存方式、根尖孔情況、手術方法、治療后口腔衛生、傷后至治療時間均為完全脫位牙再植成功率的相關影響因素(P<0.05)。見表4。

表3 賦值情況

表4 多因素分析結果

3 討論

近年來,隨著人們戶外運動的增加及交通工具的普遍應用,外傷引起的年輕恒牙脫位發生率逐漸增加[7-8]。由于兒童、青少年的恒牙處于生長發育期,牙根根尖孔粗大、血運豐富,外傷脫位后,牙髓能夠重新形成血管,牙周膜重建血管的功能亦較強,為完全脫位后的牙再植治療提供了基礎條件[9-10]。本研究發現,采用牙再植術治療年輕恒牙完全脫位患者,再植成功率為83.52%,與國內相關研究[11]報道的86.3%相近,表明年輕恒牙完全脫位后行牙再植術治療可獲得較高再植成功率。

年輕恒牙完全脫位再植術后的愈合受多方面因素影響,不僅取決于潛在組織的各細胞成分,還取決于再植治療的方式、時機和患者本身的具體因素[12]。本研究以不同傷后至治療時間為切入點,通過對比分析發現,年輕恒牙完全脫位傷后至治療時間的長短,也是決定其再植治療效果的關鍵。國內新近研究[13]發現,脫位牙的離體時間超過1 h,牙根吸收率明顯升高,并指出縮短脫位牙的離體時間能明顯降低牙根吸收率,同樣支持本研究結果。且本研究進一步通過多因素分析發現,年輕恒牙完全脫位傷后至治療時間超過1 h,會明顯增加牙再植術治療失敗風險,進一步證實傷后至治療時間的長短是影響牙再植術治療效果的重要因素,臨床應給予充分重視,患者入院后應盡早行牙再植術治療,避免因治療不及時影響療效及預后。

本研究還發現,年齡、齲齒、牙根發育程度、離體牙儲存方式、根尖孔情況、傷后至治療時間、手術方法、治療后口腔衛生均為完全脫位牙再植成功率的相關影響因素。對于完全脫位牙,合理的儲存方式能維持牙周膜細胞的活性,如牛奶、生理鹽水、唾液等,均可作為完全脫位牙的良好儲存介質,有助于提高再植成功率[14-15]。其中牛奶滲透濃度及pH值與細胞外液接近,且富含營養物質和生長因子、細菌含量很少,最大優點是簡便易得,是現實條件下更為理想的保存介質[16]。劉彩霞等[17]研究顯示,牙根未發育完成的全脫位再植牙較牙根發育完成的牙預后差,其給出的原因是牙根發育未完成的年輕恒牙根管壁薄弱,礦化程度低,對抗吸收能力差。但本研究中牙根未發育成熟、根尖孔未閉合的完全脫位年輕恒牙的再植成功率更高,其原因可能在于牙根未發育成熟的恒牙根尖孔較寬闊,牙周膜較厚,而牙周膜細胞具備一定修復潛力,且未成熟根管內牙髓組織疏松、細胞成分較多、血管豐富、血運旺盛,其修復能力及抗感染能力較強,有助于促進再植術后患牙的修復,從而提高成功率。肖芳[5]、陳伊麗[18]等研究也認為牙根未發育成熟的脫位牙再植的預后優于牙根發育成熟的脫位牙,均支持本研究結果結論。而隨著患者年齡的增加,其牙根發育逐漸成熟,根尖孔閉合,不利于術后患牙的修復,因此,年齡越大其再植成功率越低。齲齒對全脫位牙再植成功率影響的研究較少,本研究中的齲齒指患牙之外的其他牙齒,若患者有齲齒或治療后口腔衛生較差,均會影響其口腔健康狀況,可能會增加牙周病的發生率,增加齦溝液中炎性因子含量,加重牙周組織破壞[19],從而影響再植療效。此外,國內相關研究[20]指出,發生牙周、牙槽損傷會明顯降低年輕恒牙脫位的再植療效。而本研究中再植成功與失敗患者的牙周和牙槽損傷情況比較無明顯差異,與上述研究結果存在一定差異,這可能與本研究樣本量較少有關,仍需通過大樣本研究進一步驗證。國內相關研究[21]指出,大多數口腔操作均采用四手操作技術,但已不能滿足患者日益增長的治療需求,六手操作技術的應用有助于縮短手術時間、提高年輕恒前牙脫位再植術的效果。本研究亦顯示采用六手操作技術有助于提高再植成功率,因此條件允許的情況下完全脫位年輕恒牙的治療應盡量選擇六手操作技術。

綜上,采用牙再植術治療完全脫位的年輕恒牙,可獲得較高再植成功率,但其再植成功率受年齡、齲齒、牙根發育程度、離體牙儲存方式、根尖孔情況、傷后至治療時間等因素影響,采用正確的方式保存離體牙,最大限度地保留脫位牙牙周膜組織的活性,并盡早進行再植治療,對改善治療效果具有重要意義。