人類合作之謎:群體選擇及其演化仿真研究

劉業進 楊美榮

盧梭的“獵鹿博弈”和休謨的“劃船博弈”(表1;表2),說明分工和專業化在人類生存繁衍中的極端重要性。在獵鹿博弈中,獵鹿均衡有巨大的“合作剩余”,但存在合作要求和風險;獵兔均衡不需要任何合作要求,且風險更小,但“合作剩余”小。劃船博弈也存在兩個類似的納什均衡。群體選擇是從“獵兔均衡”走向“獵鹿均衡”的進化動力。在獵鹿博弈和劃船博弈中,“空間結構(局部互動)”、“信號機制”和“回報強化的互動動態”是維持群體選擇的三個決定因素。本文考察群體選擇如何維持合作條件,屬于“回報強化的互動動態”范疇。

表1 獵鹿博弈獵鹿獵兔 獵鹿(10,10)(0,2)獵兔(2, 0)(2,2)表2 劃船博弈合作不合作合作(10,10)(-2,0)不合作(0,-2)(0,0)

一、文獻回顧

非血緣關系的個體間大規模合作在動物世界只見于人類。韋永貴、張藝川(2021)研究表明,跨文化傳播顯著推動了中國出口貿易的發展。這種“人類合作秩序”一直是演化經濟學和其他相關學科關注的焦點,2005年《Science》創刊125周年之際將其列為25個未解之謎之一。不同學科的學者對其進行了深入研究,學術界已經形成了一些相對成熟的理論,如:親緣選擇、直接互惠理論、間接互惠理論、文化群體選擇理論(CGS)等(Richerson et al,2016)。國內學術界的研究也逐漸增多。黃少安、張蘇(2013)將博弈思想用于解釋人類合作以及演進,如果提供符合親緣選擇、直接互惠、強互惠、網絡互惠、組間互惠的動機,納什均衡可以邏輯一致地解釋自然選擇形成合作演化。而張銜、魏中許(2016)認為黃少安并沒有破解“人類合作之謎”,沒有解釋自然選擇如何導致合作行為,后者認為“人類合作之謎”不完全是博弈論所揭示的“策略合作博弈”,而更多的是博弈論不能解釋的“非策略性合作之謎”,并認為馬克思的唯物史觀和剩余價值理論揭示了人類合作的經濟基礎。郭穎(2011)歸納認為人類合作有三種理論范式:神學范式、人性論范式和進化論范式,進化論范式解釋人類合作本能的起源具有無可替代的優越性。趙陽、姜樹廣(2015)認為領導-追隨模式是維持人類合作秩序的重要機制,領導通過懲罰機制和等級制統治可以克服搭便車問題。劉永芳、王修欣(2019)提出了有限理性合作觀,包含了三個基本論斷:合作決策是有限理性的啟發式過程;有限理性啟發式讓人更注重合作;有限理性導致的合作行為具有一定的社會適應性。韋倩等(2019)仿真結果表明,非協調性懲罰很難維持較大規模群體中合作的演化,協調性懲罰(懲罰者相互配合實施的懲罰行為)會提高群體合作水平。許多研究者質疑經典進化理論(直接互惠、聲譽理論等)不足以解釋人類合作,Krasow and Delton(2016)結合心理學分析認為經典理論可以解釋已知行為。Fehr and Rockenbach(2004)表明強互惠、利他懲罰和利他獎勵的行為傾向,對人類合作至關重要。Shutters(2012)認為親緣選擇、直接互惠、間接互惠、多級選擇等有助于理解合作,但適用的情況有限,利他懲罰日益被接受為合作進化的機制,當沒有利他懲罰機制時,則不會有合作的進化,加入社會結構和利他懲罰時,合作很容易發展,無標度網絡結果表明:節點度分布決定合作是否會在結構化群體中進化方面起著重要作用。Tomasello et al.(2012)認為人類合作形式都源于互利,人類合作有兩個關鍵步驟:第一,強制協同覓食。獵鹿博弈說明個人必須與他人合作才能收益。第二,合作技能和動機被擴大到一般的群體生活。隨著人類變得相互依賴,人類的認知和社會性變得越來越合作和利他。Sterelny(2014)認為人類合作經歷兩次轉變,第一階段是從類人猿的社會生活過度到更新世的合作覓食生活(利益驅使),第二階段是從全新世早期向復雜等級社會轉變的社會契約穩定性(the stability of the social contract)(群體沖突所驅動的群體選擇)。

社會偏好是利他合作的直接原因。韋倩(2012)認為社會得以存在的原因就是行為人的親社會情感,梳理文獻發現在神經科學和行為實驗中找到親社會偏好存在的證據:當親社會行為發生時,可以觀察控制激勵的中腦區域的紋狀體顯著激活;最后通牒博弈、獨裁者博弈、公共物品博弈可以說明親社會偏好的存在。從進化的視角看基因-文化協同演化、社會認同和社會學習效應可以解釋親社會偏好何以存在。親社會行為與大腦區域有關,特別是前額葉皮層、前腦島、前扣帶回皮層和杏仁核,與親社會行為相關或因果關系,Luo(2018)根據神經科學的發現,描述了親社會行為的共同神經回路。Henrich and Boyd(2001)證明親社會基因在文化群體選擇改變的環境中廣泛傳播。Benabou and Tirole(2006)發展了親社會行為理論,認為行為主體的親社會或反社會行為反映了三種動機的內在混合:內在動機、外在動機和聲譽,這些行為動機能從其選擇和背景中進行推斷。Bell(2010)認為是文化而不是基因促進了大規模人類親社會性的進化。Francois et al.(2018)從工作場所和實驗室中支持了文化群體選擇是人類親社會的貢獻者,企業間的競爭使合作行為增加,實驗證明了跨群體競爭可以改變受試者行為和表面上的信念,研究最終表明,工作場所是合作親社會行為的重要渠道。李詩田、宋獻中(2015)認為管理者具有親社會偏好特征的企業,會承擔更多的社會責任。

群體選擇理論可以解釋群體層面的親社會行為。行為模式隨著物種的進化而進化,在生物進化中,合作群體比不合作群體更容易被選擇,但群體選擇的條件是否在生物進化中得到滿足,生物學家一直存在爭論,例如約翰·梅納德·史密斯(2010)認為群體選擇所需條件苛刻,發生群體選擇的可能性極低。West et al.(2007)認為親緣選擇與群體選擇只是計算進化過程或將其概念化的不同方式,實踐中親緣選擇更適用,而群體選擇經常產生負面后果,群體選擇應該是一種潛在有用的、非正式的、概念化的問題解決方式,不是一種一般的進化方式。雖然關于群體選擇在生物學中存在爭議,但最近以來特別是在文化演化領域得到了廣泛的支持。索伯與威爾遜(Sober and Wilson,1998)通過構建數學模型證明利他主義進化的合理性。但張濤(2012)認為索伯和威爾遜的數學模型過分注重數學符號,脫離了現實世界,并在此基礎上,提出利他行為進化模型,利他者付出給群體帶來更高回報時,擁有利他群體會有進化優勢,這種進化優勢與利他者在群體的比率正相關,利他者本身所持有的防御機制使進化優勢得到保持。王健、彭曉娟(2008)通過構建博弈模型證明利他主義者在總體中的頻率上升。親緣選擇理論、進化博弈論等群體選擇的替代理論,可以和群體選擇相容, Hamilton and Humilton(1975)認為親緣選擇是群體選擇的一個特例,重復的群體選擇可以增加群體中的親緣關系。Boyd and Richerson(2009)認為快速的文化適應導致群體之間存在差異,群體競爭導致有競爭能力的行為傳播,群體內的自然選擇有利于產生新的、更親社會動機的基因,社會制度增加了這種基因的延續。趙妍妍(2011)分析認為群體選擇可以完整地解釋生物利他主義,但群體選擇并沒有窮盡對生物利他現象的解釋。Rachlin(2019)認為行為進化(以及文化進化)滿足了群體選擇的條件,利他主義可以通過行為進化的群體選擇學習。Wang et al.(2021)提出了群體間策略選擇的進化博弈模型,研究了群體的選擇偏好、群體規模、乘數因子、模仿強度和群體間競爭對群體協同進化的影響,結果表明,無偏好的群體策略的群體間選擇對合作進化有積極的影響,帶有偏好的策略選擇可以有效提高群體的合作效率。黃凱南(2008)認為群體選擇解釋了制度演化速度。

文化-基因協同進化解釋了不同文化中的合作行為。人類從動物世界脫穎而出,關鍵在于人類的語言能力和理性能力的獲得,由此產生了經驗代際累積進化和文化的出現。語言能力、道德規則為個體間高效率信息交流和個體間結構化準備了條件,從而使一種全新“群體”——文化群體的出現變得可能。從早期人類的許多部落到今天眾多的民族國家實質上都是不同的文化群體。文化的產生加速了人類進化,人類文化進化建立在生物進化基礎上,哈耶克(2000)認為習俗、道德、法律和其他文化都受到群體選擇的影響,如果它們攜帶有利于人類群體生存和擴大的因素,通常會存活和被復制。文化選擇在解釋人類合作中具有重要作用,Henrich(2004)認為已有的基因進化方法不能解釋人類的親社會行為,提出基因-文化共同進化——基于文化和基因傳播之間相互作用的親社會進化方法,文化進化過程為自然選擇提供了條件,從而有利于親社會基因,人類具有學習能力(保證高保真模仿),而這些能力會導致基因-文化共同進化。基因-文化共同進化通過文化傳播的進化和差異人口增長之間相互作用(Richerson and Boyd,2005)。雖然Smith(2020)綜述現有研究認為文化群體選擇沒有為人類合作提供一個滿意的解釋,但文化群體選擇是不可否認的事實。文化過程可以重塑個體面臨的選擇壓力,從而有利于先前沒有優勢的行為特征的進化(Efferson et al.,2008)。Richerson et al.(2010)研究表明文化進化在基因進化中起著積極的主導作用,文化通常比基因進化得更快,文化創造了環境,使基因面臨新的選擇,許多人的基因在當下正發生著變化。文化-基因協同演化被認為“最有望彌合社會科學與生物學的理論”(約瑟夫·亨里奇,2018)。Handley and Mathew(2020)的實驗表明,社會中的合作規范是群體選擇在文化差異的影響下演變而來的。文化對基因的影響可以表示為:文化→精神發育的表觀遺傳規則→基因(拉姆斯登、威爾遜,2016;Henrich,2016;史少博,2009)。

學者從不同的角度分析人類合作何以可能,但并無定論。目前群體選擇仍然是主流的觀點,批判群體選擇觀點主要認為其犯了“平均主義謬誤”。本文在Sober and Wilson(1998)構建的數學模型的基礎上,以普萊斯方程解釋群體選擇理論,當存在多個群體的競爭和選擇時,利他主義可以進化。進一步拓展進行多次迭代,基于普萊斯方程的數值模擬和演化仿真,說明群體選擇解釋利他主義進化的合理性,以及進化中存在的規律。并將基因演化拓展到文化演化,在以上研究的基礎上,我們認為利己、利他概念具有誤導性,因為犯了“直觀-近因謬誤”,提出將“合作行為”替換“利他主義行為”,“非合作行為”替換“利已主義行為”。

二、從辛普森悖論(Simpson’s Paradox)到群體選擇

功利主義集大成者邊沁(Bentham)認為,大自然使人類服從兩個至高的主宰:痛苦和快樂。日常消費品的享樂主義不兼容利他行為;心理上的享樂主義擴展到帶來心理滿足的利他行為。

從個體選擇上的適應度(fitness)視角來看,利他主義行為是非適應的:斑馬跑得快,更可能逃避天敵的追殺,因此具有更好的生存能力,統計上看擁有更多后代。自然選擇傾向于激勵自利,扼殺利他行為。與適應性進化緊密聯系的概念——適應器(adaptation):自然選擇塑造了適應器,即選擇單位的性狀。個體適應器表現為奔跑能力等。人類(個體)的適應器=動物意義上的全部適應器(例如自利本能)+人類特有的文化本能、情感系統、心理傾向、理性能力、對規則的遵從。如果將其他適應器視為給定背景,那么我們可以用追求目標(purpose-seeking)和規則遵循(rule-following)兩個特征來刻畫人的行為。

人們對自然選擇應用在一個層級還是多個層級存在廣泛爭議。自然選擇機制應用在個體層級表現為個體選擇;自然選擇機制應用在群體層級表現為群體選擇。一般認為,個體選擇中自利行為被自然選擇青睞;群體選擇中,導致群體適應度優勢的個體性狀被自然選擇青睞,這種性狀導致個體間結構化有利于群體合作剩余的產生,而群體合作剩余平均到個體時,個體收益大于采取自利行為的收益。人類文化群體(Human Cultural Group)與群體選擇。人類的誕生——心智革命——文化演化介入和疊加到原來的動物生物進化(基因進化)中來,足夠且必須單獨處理,這就是文化演化,或者說“人類文化群體”演化。當我們談論群體選擇時,總是考慮有心智能力、理性、文化繼承和文化傳統的人類,人類總是生活在不同層級嵌套的、大大小小的群體中,最底層的群體就是“家庭”,最大的群體是跨國家聯盟,例如歐盟。

達爾文(1983)在《人類的由來》中提出一個初步但明確的“群體選擇”模型,一些部落(講道德的個體充斥)勝過另一些部落(相對不那么講道德的個體充斥)。達爾文刻畫“道德”使用的概念:愛國精神、忠誠、服從、勇敢、同情心、樂于助人,為共同利益犧牲自己……。達爾文明確地意識到自然選擇機制可能操作在“人類文化群體”中,并提出同情心——社會性本能中最重要的因素,當初無疑通過自然選擇而發展起來的。不過達爾文寫作此書的目的旨在討論人與其他動物在生物演化上的連續性,所以他的群體選擇思想中的自然選擇既應用在生物學遺傳單位上,又應用在部落這樣的文化群體單位上。討論自然選擇可能應用在文化群體上時,達爾文特地使用了Natural Selection as Affecting Civilised Nations小標題,以示強調。隨后正文中達爾文使用了the agency of natural selection on civilised nations這樣的明確表達(達爾文,1983:167)。

群體選擇的理論假設,當存在多個群體和群體間競爭,幫助自己群體內成員的行為,得到進化(被群體選擇機制“選擇”出來),因為除了個體之間的競爭以外,存在群體之間的競爭。奔跑的斑馬群不是“群體”,但一個人類部落,一個企業,一個民族國家是真實“群體”(存在個體間緊密聯系和分工結構)。

(一)辛普森悖論

為了對群體選擇理論有一個直觀的了解,我們看看統計學著名的“辛普森悖論”。20世紀70年代加州大學伯克利分校研究生招生中,各院系女性錄取率都大于或等于男性;但總體上,女性錄取率低于男性。我們通過表3數值模擬來再現大學招生版“辛普森悖論”。

表3 大學招生中的性別歧視

為什么會出現“辛普森悖論”? Sober and Wlson(1998)指出,這里針對個體層級的頻率計算,隱藏了一個完全忽略“群體、群體性狀、群體適應度”而導致“合作剩余”被放大的“平均主義謬誤”(the averaging fallacy)。

通過辛普森悖論直觀呈現的群體選擇的“魔法”表明,當存在多個群體,且群體之間存在有限交流和競爭(即相對群體隔離),從而存在群體選擇時(下次選擇不是個體完全混合隨機重組新一輪群體,而是存在相對穩定的群體隔離),利他主義行為得到進化。

(二)利他主義如何可能得到進化?

1.利他主義在自然選擇中傾向于滅絕:單群體模型

個體適應度包括生存能力和繁殖能力,在這個模型中,利他行為只影響繁殖,所以后代數量是衡量適應度的標準(Sober and Wilson,1998)。

假設:包含n個個體的群體,群體中只有兩種基因編碼的性狀:A——利他;S——利己。利他者頻率p;利己者頻率1-p。這樣群體中的利他主義者個數np;利己主主義者個數n(1-p)。

平均適應度:不存在利他主義者時,所有個體擁有相同數量后代,平均適應度為X。

突變出利他主義者,利他主義行為會減少c個自己的后代,并為群體中利益接受者增加b個后代。

那么,利己主義者的適應度Ws,利他主義者的適應度Wa用如下方程式表示:

(1)

(2)

參數賦值,數值模擬上述方程,

n=100;p=0.5;X=10;b=5;c=1,代入上述方程計算得:

后代總數:n′=n[pWa+(1-p)Wa]=100*[0.5*11.47+0.5*12.53]=1200

如果假定:兩種類型行為者死亡率相同,且群體規模限制在100,那么第二代中利他主義者個數約為48;利己主義者個數約為52。

結論是:一個群體情形,迭代次數足夠多時,利他主義者頻率趨勢為(0.5,0.48,……0),數量趨勢為(50,48,……0)。

西蒙(2009:43)提出一個更簡潔模型說明利他主義者為何在演化中被清除。

假設:X—行為者的與生俱來的適應度,或者平均適應度;

Fs—自利者適應度;

Fa—利他者適應度;

c—利他行為付出的成本;

b—是利他行為量,b是c的函數,b(c);

p—利他行為者的頻率;

那么:利主義者和和利他主義者的適應度分別是:

Fs=X+b(c)p

(3)

Fa=X-c+b(c)p

(4)

在(3)與(4)式中,利他主義者每一代的適應度都比利己主義者低,長期中必然傾向于被清除。

2.考慮多群體情形:一個奇怪的結論

一旦我們考慮多群體,并把“群體選擇”引入到演化進程,情況就可能出現反轉。我們考慮兩群體,按照上述單群體模型中設定的適應度,對參數賦值進行數值模擬,計算選擇前后的群體規模和比率,我們就會驚奇地發現,利他主義者在種群層面的比例比選擇前的初始頻率提升了。不過,在文化演化領域中的群體選擇,“利他主義”的含義需要修正,它實際上是指基于專業化、分工和交換的“合作行為”(見后文第六部分的專門討論)。表4是根據Sober and Wilson(1998)群體選擇模型演變而來的數值模擬,對群體的初始規模分別賦值100000,100000,可以看出合作者頻率是上升的。

表4 2群體-2層級群體選擇模型數值模擬

三、不借助群體選擇來解釋利他主義行為:親緣選擇與漢密爾頓法則

在動物世界和人類世界,生物學家傾向于認為,用親緣選擇理論解釋了任何利他主義行為。然而,在人類世界,一再觀察到和人們感知到的真利他主義行為發生在非親緣關系的人際間,因而提出,親緣選擇理論至少不能解釋全部利他主義行為。

(一)漢密爾頓法則

首先我們看親緣選擇理論的數學表示,這個數學不等式由漢密爾頓提出,因此通常被稱為“漢密爾頓法則”。

假設:

r—— 個體(等位基因間)親緣關系系數;

b—— 個體(等位基因)行動的收益;

c—— 個體(等位基因)行動的成本;

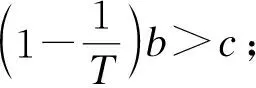

那么:滿足rb>c時,利他主義行為得到進化。

當r=0.5時,當b>2c時,個體采取行動,在生物學意義上,就是父母對子女的利他主義行為的條件——收益大于成本的2倍,父母幫助孩子。

當r→0時,就是匿名的陌生人世界,此時b需要無窮大,個體才會采取幫助行為。但是,回到人類社會現實,在匿名陌生人世界,當考慮人類心理傾向(具有近似本能的性質,無論這種準本能傾向是來自于基因遺傳還是后天文化習得),道德約束、社會規范的倫理約束,以及宗教信仰等因素時,r不會趨近于0,這樣,相應的個體實施利他主義行為的b遠大于2c,但不會無窮大。

上述討論我們可以得出如下結論:新古典經濟學的“經濟人假設”是漢密爾頓方程的特殊情形。漢密爾頓方程對利他主義進化的必要條件的說明是不充分的。

(二)對漢密爾頓方程的改造:用“交往系數”替代“親緣關系系數”

從人類早期的小規模社會進化到“大社會”也就是哈耶克著名的“擴展秩序”以后,人類分工合作的紐帶顯然大大超越了親屬和族群,用親緣選擇來解釋大規模分工合作顯然不符合現實,我們用交換系數來替換親緣關系系數(Axelrod and Hamilton,1981;Lehmann and Keller,2006; Boyd,2017):

假設:T為合作者之間平均交往次數;

b為受益者在群體中的適應度增加;

c為利他行為的成本。

那么,改造后的漢密爾頓方程為:

我們取兩個簡單的模擬值,例如交往次數為2和100,那么利他合作得以維持的條件是:

親屬選擇和互惠利他主義為小群體持續合作提供了解釋,但這些觀點不足以理解大規模社會中親社會行為和大范圍社會合作秩序。用交往系數替代親緣關系系數是試圖在親緣選擇理論框架下為超越親緣關系的大范圍合作秩序提供解釋,但這種借助于(局限于)基因聯系的群體層級分析并不成功。

四、解決“群體選擇”的首個數學模型:普萊斯方程(Price Equation)

普萊斯方程形成了親緣選擇和群體選擇的基礎(Lehtonen,2020)。普萊斯方程把群體內的個體選擇與群體間的群體選擇整合在一個方程中。一方面,在群體內的選擇中,合作者個體的個體適應度降低,但所在的群體的規模會擴張。另一方面,群體間存在群體選擇,那些擴張的群體相對那些不能擴張甚至縮小的群體占優勢,在種群層面,合作者的頻率會上升。普萊斯方程表達的合作者的頻率是兩項的算術和:第一項是單個群體內的頻率平均變化;第二項是群體適應度差異引起的頻率平均變化。這樣,合作者的凈適應度是,群體內個體選擇導致的個體適應度下降與群體間群體選擇導致的個體適應度上升的最終凈效果。普萊斯方程清晰地將群體內的選擇力量與群體間選擇力量區分開來,然后加起來得到個體適應度的凈效果。

假設:

m:種群有m個群體,群體間存在嚴格邊界但有限度的相互交流(例如移民)

選擇前:

ni:每個群體i的初始規模;

pi:合作者的初始基因頻率;

n:表示平均群體規模;

p:表示平均合作者頻率。

選擇后:

n′:表示平均群體規模;

p′:表示平均合作者頻率:

普萊斯方程:

(1)種群層次。

選擇前合作者基因頻率為:

P=(∑nipi)/(∑ni)=p+cov(n,p)/n

(5)

選擇后合作者基因頻率為:

(6)

(2)種群層級合作者頻率變化。

選擇后,合作者基因頻率變化定義為ΔP=P′-P,

(7)

第一項是平均群體中基因頻率的改變,由選擇后的群體規模(n′)加權計算,是衡量群體內的選擇情況。第二項包含了群體收益(s)和選擇前(當群體規模為n)群體內利他主義者出現頻次(p)之間的協方差,是衡量群體間的選擇情況(Sober and Wilson,1998:74)。

(3)群體選擇模型的一般形式。

(8)

可見,合作者頻率在群體內是逐代下降的。

而在種群層級,種群中合作者頻率擴張的一般條件:

Xi表示第i組合作者的個數,Xi=npi;

E(X)為群體中合作者期望數量;

Var(X)為群體間的合作者數量的方差;E(X)(n-E(x))為群體內兩種類型個體數量的方差。

(9)

所以,式(9)可以表達為

(10)

由式(10)可知,收益成本比與合作者個數的群間方差Var(X)以及群內方差E(X)(n-E(X))相關,群間合作者個數占比差異較大,群內合作者個體差異較小,即群體間的適應度差異(偏愛合作性行為的力量)必須強到超過群體內諸個體間的適應度差異(偏愛非合作性行為的力量),則合作者行為就越有可能在種群中占有利位置,這是合作者在多群體模型中得到進化的必要條件(Sober and Wilson,1998:26)。出現這種現象的原因是,隨著群體擴大,合作者行為會提高群體合作收益,也就是說,在群體選擇中,合作性行為具有適應性,群體選擇會青睞增加群體適應度的行為。

(4)群體選擇的演化仿真。

本文運用java的Eclipse開發工具計算群體中合作者頻率迭代變化,假設種群包含兩個具有相同規模的群體,群體1和群體2,P1表示群體1迭代前的合作者頻率,P2表示群體2迭代前的合作者頻率。由于群體1與群體2是兩個完全相同的群體,故設P1 (11) 所有的群體預設了相同的基準適應度,成本和收益在這個基準適應度的基礎上進行加減。最終進化的產物取決于反對合作者的群體內選擇和支持合作者群體間選擇共同產生的相對強度。本實驗設置平均適應度X為2個單位,合作者行動時成本c為1個單位,b比c大10倍在現實生活中很少見,但當個人行為攸關群體生死存亡的時候,此時,利他行為做出行動,會使其他成員后代增加超過c的10倍,b值可以取無限大,考慮可操作性,設置b不超過1000。觀察種群中合作者頻率上升時群體中利他收益b值變化以及兩個群體中初始合作者頻率(p1與p2)變化情況,得到幾點結論。 結論1:p1固定時,p2與p1的差距越大,如果滿足迭代后種群中合作者頻率上升,則對b的要求越小(1)數據詳示于附錄 I(考慮篇幅,附錄中數據只摘取一部分做結論說明)。。 結論2:隨著迭代次數的增加,p1和p2相同的情況,則需要更大的b值的支持,種群中合作者才能得到進化(2)數據詳示于附錄II。。 結論3:相同條件下,初始群體規模對p和b最小取值影響不大,隨著迭代次數或者合作者頻率的增加,初始規模的影響小于群體內部機制的影響,當迭代次數很少或者群體內合作者頻率很小,初始規模的影響才顯現,此時初始規模越大,則需要的b減小(3)數據詳示于附錄 III。。 結論4:當合作者做出行動時,成本c增加,則所需最小b值也成倍增加(4)數據詳示于附錄IV。。 結論5:相同條件下,當合作者做出行動時,平均適應度X增加,則所需b值降低,但總體來看,平均適應度X對p和b值的影響不大(5)數據詳示于附錄V。。 結論6:考慮固定群體規模與不固定群體規模兩種情形,不固定規模相對于固定規模(n=150,n=100000),所需b值較小(6)數據詳示于附錄VI。。 結論7:普萊斯方程僅考慮合作成本、接受者收益、群體規模、合作者頻率,不涉及真實人類社會中的社會規范內化,遵從、羞愧、憤怒等先天心理機制,以及聲譽機制、第三方懲罰等維護合作的各種力量,一旦將這種促進合作的個體和社會的“執行機制”考慮進去,即每一次迭代后的合作者規模乘以一個“加強”系數(例如1.001),則合作者迭代后頻率上升所需b值要求更低(7)數據詳示于附錄VII。。 給定一組初始值,我們觀察迭代50次后的終值以及演化過程。通過設置群體規模,兩個群體的p初始值,計算滿足種群層級合作者頻率上升的條件,可以觀察到收益成本要求(表5)。圖1是迭代50次演化過程數據的圖示。 表5 兩組數據迭代50次后的p終值 圖1 兩群體中初始規模n=150,迭代50次,種群中合作者頻率和非合作者頻率變化 將普萊斯方程進一步推廣,考慮多群體模式。此時假設種群包含三個群體,群體1、群體2、群體3,P1、P2、P3表示群體1、群體2、群體3迭代前的合作者頻率,群體1、群體2和群體3是完全相同的群體,固設P1 (12) 結論8:相對于兩群體(合作者頻率記為p1和p2),當增加一個群體(此群體合作者頻率記為p3)的p3較小時,所需b值降低,隨著增加群體的p3增加,所需b值也增加,當增加的群體的p3與兩群體中的p1、p2中較大的那個群體相等時,所需最小b值最大,p3大于p1、p2時,所需b值降低(8)數據詳示于附錄Ⅷ。。 表6表示給定三個群體的p初始值,滿足種群層級合作者頻率上升的條件,收益成本的要求。圖2是三個群體迭代50次演化過程數據的圖示。 表6 p初始值為0.2,0.4,0.58,迭代50次后的p終值 圖2 三群體初始規模分別為n=150,迭代50次,種群中合作者頻率和非合作者頻率變化 群體選擇和多層級選擇模型揭示了通往合作秩序的最嚴格行為條件,即群體中個體犧牲自身適應度c,提升群中個體其他適應度b,當且僅當滿足式(10)時。進一步放松假設,逼近現實,不失一般性,我們假設個體具有4種行為,分別為情形Ⅰ、情形Ⅱ,情形Ⅲ,情形Ⅳ,各自滿足式(10)條件見表7。 表7 放松嚴格條件的演化凈效應 情形Ⅰ:損己利人。種群中出現損己利人的群體,當損己利人個體做出行動時,個體行為者犧牲適應度為c,提升群體中其他適應度為b,b>0,c>0。當b>0,c>0,且滿足式(13),損己利人可以得到進化: c(n-1)E(X)(n-E(X)) (13) 根據適者生存的原則,損己利人永遠得不到進化,但實際與之相反,從群體選擇的角度看,損己利人在群體中具有適應性,可以提高群體利益,群體選擇強大的力量使得損己利人得到進化。 情形Ⅱ:不損己利人。種群中出現不損己利人的群體,當個體做出行動,個體行為者犧牲適應度為c,c=0,提升群體中其他適應度為b,b>0;,當b>0,c=0,且滿足式(14),不損己利人可以得到進化: c(n-1)E(X)(n-E(X))=0 (14) 受惠者可以從不損己利人個體中獲得收益,而它們的行為并沒有帶來損失,進而增加群體的利益,不損己利人可以最大化群體相對適應度的性狀而得到進化。 情形Ⅲ:利己利人。種群中出現利己利人的群體,當個體做出行動,個體行為者犧牲適應度為c,c<0,提升群體中其他適應度為b,b>0。當b>0,c<0,且滿足式(15),利己利人可以得到進化: c(n-1)E(X)(n-E(X)) (15) 人的本質是利己的或自利的,但同時人格道德和經濟道德并存,當b與c滿足式(13),群體間適應度差異超過群體內個體間的適應度差異,利己利人群體得到進化。 情形Ⅳ:損人利己。種群中出現損人利己的群體,當損人利己個體做出行動時,個體行為者犧牲適應度為c,c<0,提升群體中其他適應度為b,b<0。當b<0,c<0,且滿足式(16),損人利己群體可以得到進化, c(n-1)E(X)(n-E(X)) (16) 一切生物進化方向都是利己的,“損人”的目的為了繁殖更多的后代,當滿足上述條件,損人利己群體也可以進化。在現實社會中依然存在少數損人利己群體。 值得指出的是,在早期人類社會的經濟中與在復雜的現代分工交換經濟中,以上四種情形發揮作用空間各不相同,原因是,在部落經濟中專業化分工和交換的范圍有限,來自于分工結構的合作群體只有數百人的規模,因此很大程度上適用于情形Ⅰ,以及相應的道德和社會規范支持;而在復雜的現代分工和交換經濟中,市場規模擴大到前所未有的程度,經濟秩序主要依賴于“陌生人之間”以分工交換實現的合作,因此更大程度上適用情形Ⅲ——也就是亞當.斯密闡述過的“看不見的手”的情形。但是我們必須指出的是,由于現代人類同時生活在“三重世界”之中:(a)在文化演化進程中;(b)在觀念競爭進程中;(c)在公共選擇或立法的與個體選擇過程中(Wohlgemuth,2011),因此個體行為的“凈效應”是以上三重約束下相互加強或抵消的結果。 廣場上的一群人不是“群體”。群體是具有群體性狀的個體集合,因為個體間通過特定的規則而被結構化彼此聯系在一起。群體選擇現象只存在于人類社會中,因為人類總是以“群體”的方式存在,例如部落、民族、民族國家。這些群體都是性狀群體,即不同部落、不同民族、不同民族國家之間存在顯著的、實質性的差異。這種差異主要不是由生物學基因遺傳決定的皮膚、眼睛顏色、身高等生物學性狀產生的,而是由“文化性狀”產生。考慮文化性狀的人類群體,我們稱為“人類文化群體”(Human Cultural Group,HCG)。人類文化群體是由語言、習俗、文化傳統、制度、法律、宗教信仰等主要決定因素界定的個體集合。這些決定因素是“原因”,那么表現為“結果”,就是群體性狀。這樣的群體性狀表現為人口數量、經濟發展水平、種群層面的領導力和影響力、軍事勢力等,一個簡單的指標,例如是“作為留學目的地”所考慮、觀察的那些指標。人類進化到現代,人類文化群體表現為民族國家,宗教團體等,主要是民族國家。考慮到定義人類文化群體的主要決定因素,韓國和朝鮮是兩個不同的人類文化群體。 如果我們把人類文化群體視為一個選擇單位,就像個體一樣的一個實質性的事實存在,那么我們用復制者-互動者概念框架來刻畫它。 互動者是一個部落、民族、民族國家或宗教群體(例如凝聚力較強的猶太教群體)。 復制者是界定和區分一個人類文化群體與其他文化群體的作為“原因”的那些因素,如語言、習俗、文化傳統、制度、法律、宗教信仰等。 群體性狀是界定和區分一個人類文化群體與其他群體的作為“結果”的那些指標,例如人口數量、經濟發展水平、種群層面的領導力和影響力、軍事勢力等。 人類文化群體的復制者的復制。復制者在人類文化群體的一代一代人之間復制,這種復制不必是100%高保真,但又不至于在幾代之內變得不可識別其連續性,一個民族國家的語言、文化傳統、基本法律和宗教信仰具有可遺傳性。 文化群體之間的阻隔與交流。群體選擇強調的是自然選擇機制操作在許多群體之間,顯然,每個群體之間的關系,就像只考慮群體內的個體競爭爭奪食物和配偶一樣,群體間存在競爭關系,它們之間的實力、規則制定領導的競爭。文化群體之間的邊界清晰和群體間隔離,但群體間存在有限移民和群體間偶爾的征服-被征服;因為群體適應度持續降低,文化群體存在有限個數的滅絕。 正如Handley and Mathew(2020)以肯尼亞北部6個部落49項社會規范的經驗研究中發現,文化群體選擇不必偏愛利他主義形式的合作行為以預測合作的社會規模和文化差異之間的對應關系。如果CGS影響到治理合作的規范,那么遵守這些規范符合個人的利益,因為偏離規范將導致社會不贊成和制裁。經濟學家也有類似的理解,Jeroen et al.(2009)指出,群體選擇需要相互依賴的個體性實體,如非加性遺傳或文化互動,或“慮他行為”(other-regarding behavior)——不僅是利他行為,還有嫉妒、地位追求或任何其他社會互動。 我們認為,利己、利他概念具有誤導性,它犯了“直觀-近因謬誤”,為了修正這個謬誤,我們提出:“合作行為”替換“利他主義行為”:合作性行為是指遵循群體內規則的,有保證“復制”過程順利完成的“順從性”行為。與合作行為相對的是“單干”,合作行為是專業化-分工以創造合作剩余的行為,合作行為本身此后進一步進化到專業化-分工-非人格化交換的行為。合作行為的頻率把個體行為“結構化”為群體性狀,構成群體間合作剩余差異的直接原因。“順從性”的實質,是人類在社會影響或社會壓力下對某種程序的易感性(西蒙,2016:65;西蒙,2009:44);按照“社會認可的方式行事”并“克制社會不認可行為”的行為傾向(西蒙,2016:76)。順從性是從個體層級到群體層級轉換的必要條件。因為文化和全部人工制品的代際復制對于文明是持續存在至關重要的,文化群體選擇壓力青睞順從性,從而使順從性成為人的基本行為傾向。順從性并不假設100%的復制,事實也是如此,因此為行為準則為更一般“文化”“變異”留下了空間。給定人類個體以下三個特性:有限理性、高度依賴、文化繼承(這意味著一個遠超個體經驗容量的群體知識存貯量),那么群體選擇壓力青睞“順從性”傾向和行為。人具有高度“表型可塑”性,順從的天性使表型可塑成為可能。不過,過度的“順從性”也可能使經濟社會鎖定在某種低效率狀態。 “非合作性行為”替換“利己主義行為”(單干者):非合作性行為是指只考慮自己的(個體的全部生物遺傳和文化繼承、理性能力疊加作用于個體,個體感知成本收益,計算成本收益,采取行動)的行為傾向;遵循規則(rule-following)、順從(docility)等結構化力量不進入非合作性行為中。因高頻率的非合作性行為導致合作剩余均值低于相對低頻率的合作性行為群的合作剩余均值,所以群體選擇導致非合作性行為降低的趨勢,僅當維持群體隔離的力量強大時,非合作性行為頻率維持一定穩態值。 表8 利己利他概念的修正 漢密爾頓法則試圖按著基因選擇的路線擴展到利他主義、專業化和分工/合作現象,它處理的是單一層級內的自然選擇,基因選擇或個體選擇,因而回避了多層級選擇(群體選擇),也就不能解釋個體間結構化形成“性狀群體”的多層級選擇現象。在非人類動物世界是否存在群體選擇有很大爭議;但是在人類社會中,群體選擇至少是自現代智人以后(腦容量不再有增長的跡象)驅動進化的主要力量,而在文化演化中,則是驅動進化的主導甚至是唯一力量。 從群內個體層級選擇到群體層級的群體選擇的跨越是一個“涌現過程”,具有適應性優勢的群體性狀具有“涌現性”,其中“單干”條件下不存在而結構化個體(群體)存在的巨大“合作剩余”正是群體性狀的表征。群體性狀的“涌現性質”擺脫了傳統上自利與利他兩難權衡問題,這種群體選擇層級的涌現性狀不需要來源于個體選擇中的自我犧牲行為,而只需要遵循導向合作的一般抽象規則,而且這里的“合作”也不需要是個體有意識地與別人“合作”,它的實質是專業化和交換。這樣就大大松弛了傳統上群體選擇理論對“利他主義”的強依賴。基于如此理解的群體選擇,我們將“自利”和“利他”置換為更符合涌現解釋的“單干策略”和“合作策略”(專業化分工和非人格化交換),而這樣的重新界定并不影響普萊斯方程作為群體選擇的基準解釋模型。這里的合作策略是指通過規則將非血緣個體結構化,因此群體選擇的選擇單位就被簡化為不同群體遵循的規則集。如此一來,被重新解釋的普萊斯方程將不需要對維持一定頻率的“利他主義者”來解釋演化穩定均衡,而是訴諸決定群體性狀的規則集的相對優劣勢。 我們將傳統演化理論中作為觀察結果的“繁殖成功度”置換為不同群體遵循的“規則集”所覆蓋人口數量。這不僅因為考慮到文化演化中的群體選擇存在戰爭、征服、移民等“非繁殖”人口增量,更是考慮文化演化中群體選擇作為觀察結果的變量本身就不能從基因進化中的“繁殖成功度”移植過來,而有必要確立適用于文化演化領域自然選擇的觀察結果——“規則集覆蓋人口數量”。 群體選擇理論在經濟學中的應用還是初步的。目前經濟學中已經運用群體選擇理論的議題有組織慣例的選擇、組織結構的選擇、群體選擇在公共池塘資源困境中的作用,用群體選擇理解社會經濟權力概念,通過群體選擇研究制度變遷和制度演化繁榮等。群體選擇理論的關鍵預期——群體選擇導致大范圍匿名個體間合作(規則、執行機制、利他行為的先天心理傾向)已經得到檢驗,在未來的研究中,除了以早期人類社會、當代世界中未開化部落為背景的經驗以外,以現代社會為背景的企業間競爭、民族國家間競爭、跨國自由貿易協定聯盟形成和分化、非經濟目的的國際組織間競爭都可能通過群體選擇理論得出有啟發性的新發現。

五、群體選擇中的行為討論

六、從基因演化到文化演化

(一)群體、性狀群體與人類文化群體

(二)復制者-互動者-群體性狀概念框架

(三)利己與利他的實質:非合作和合作

七、結論與展望