“站-城”融合視角下的大城市中心城區高鐵設站分析

郭源園 吳 磊 曾 鵬

一、引言

近年來,高鐵的快速發展使得遠距離交通出行變得更便捷、快速。尤其是在高度區域一體化的地區,如粵港澳大灣區、長三角城市群、京津冀地區等地,城際、省際高鐵出行甚至表現出了高鐵公交化的趨勢(劉怡等,2018;石林等,2018)。鑒于高鐵的快速發展和城市居民對高鐵出行不斷增加的依賴性,高鐵站點(尤其是高鐵出行需求較大的大城市及特大城市)的選址顯得尤為重要。而高鐵車站作為城市交通樞紐,不僅需要滿足城際間的交通運輸需求和要素流動,同時對于城市本身而言,也需要便于城市內部居民的移動并支持城市片區的發展(劉俊山,2017)。因此,合理的高鐵選址有利于城市資源的有效整合,也有利于提升城市交通運營效率以及城市居民的出行效率。

然而城市內的高鐵選址受多方因素的綜合影響,是相當復雜的決策結果(丁志剛、孫經緯, 2015)。自從高鐵快速發展以來,高鐵選址于城市邊緣還是城市中心一直都是社會各界爭論的焦點(洪世鍵、姚超,2016;李凌嵐、雷海麗,2016;林辰輝、馬璇,2012)。但就當前的實踐現狀來看,過去多數大城市高鐵站點的選址均傾向于城市發展的外邊緣,并試圖形成新的城市增長點帶動城市的發展,即“先站后城”的開發模式(林辰輝、馬璇,2012)。但隨著高鐵建設的逐步推進以及城市經濟的不斷發展,“先站后城”開發模式的缺點逐漸凸顯。首先,多數大城市遠郊地區的交通設施和交通網絡并不完善,遠郊設站對于城市居民出行來說并不方便,接駁高鐵站的時間往往較長,居民的出行效率大大降低(滕靖等,2013);其次,將高鐵站點置于遠郊往往會造成高鐵樞紐與城市交通網絡的脫節,增加了城市交通系統的運營成本,城市的交通網絡利用效率并不高;同時,遠郊設站可能形成孤島效應,即高鐵樞紐站點在空間上與周邊地區存在隔離和割裂,高鐵樞紐站點與城市發展間難以形成空間互動,并且由于遠郊地區產業配套及基礎設施配套相對有限,高鐵樞紐站點往往難以引領周邊片區的發展,不足以支撐起城市新增長極的作用(徐志偉、宋佳,2019);此外,由于我國城市土地資源日益緊缺(尤其是特大城市),城市用地開發逐漸開始由增量轉存量(鄒兵,2013),這也意味著在城市郊區通過增量土地開發建設高鐵站點的可行性逐漸減小,而在城區存量土地空間上進行高鐵站點的規劃建設愈發可能(如深圳福田高鐵站)。相比較而言,中心城區建設高鐵站點(“先城后站”模式)能充分利用中心城區現有的基礎配套設施,有助于實現高鐵站“站”與周邊區域“城”的有機融合和一體化,對于促進城市功能融合以及提升城市內部和城際交通運行效率等都有積極影響,并表現出了相當大的經濟、社會及環境綜合效益(李文靜等,2016;潘維怡,2015;林曉言等,2015)。2018年4月,發改委、自然資源部、住建部等聯合發布《關于推進高鐵站周邊區域合理開發建設的指導意見》的通知,明確提出新建車站選址盡可能在中心城區或靠近城市建成區,嚴禁借高鐵站周邊開發名義盲目搞城市擴張。顯然,在中心城區建設高鐵站點不僅是現實發展的必然要求,也是對國家政策的積極響應。

本文首先回顧我國鐵路站點的選址變遷,并分析概括我國大城市(尤其是特大城市)的高鐵站點選址分布特點及現存問題,在闡述中心城區建設高鐵站點的必要性的基礎上,基于新經濟地理學理論,分別從“站”和“城”兩維度對中心城區高鐵設站的效益進行分析,結合對重慶北站和重慶西站為實證案例的成本分析,從而探討“站-城”融合視角下的中心城區高鐵設站的可行性,以期為我國交通強國新時代背景下的中心城區高鐵站點的建設提供參考。

二、城市鐵路樞紐站點選址的變遷

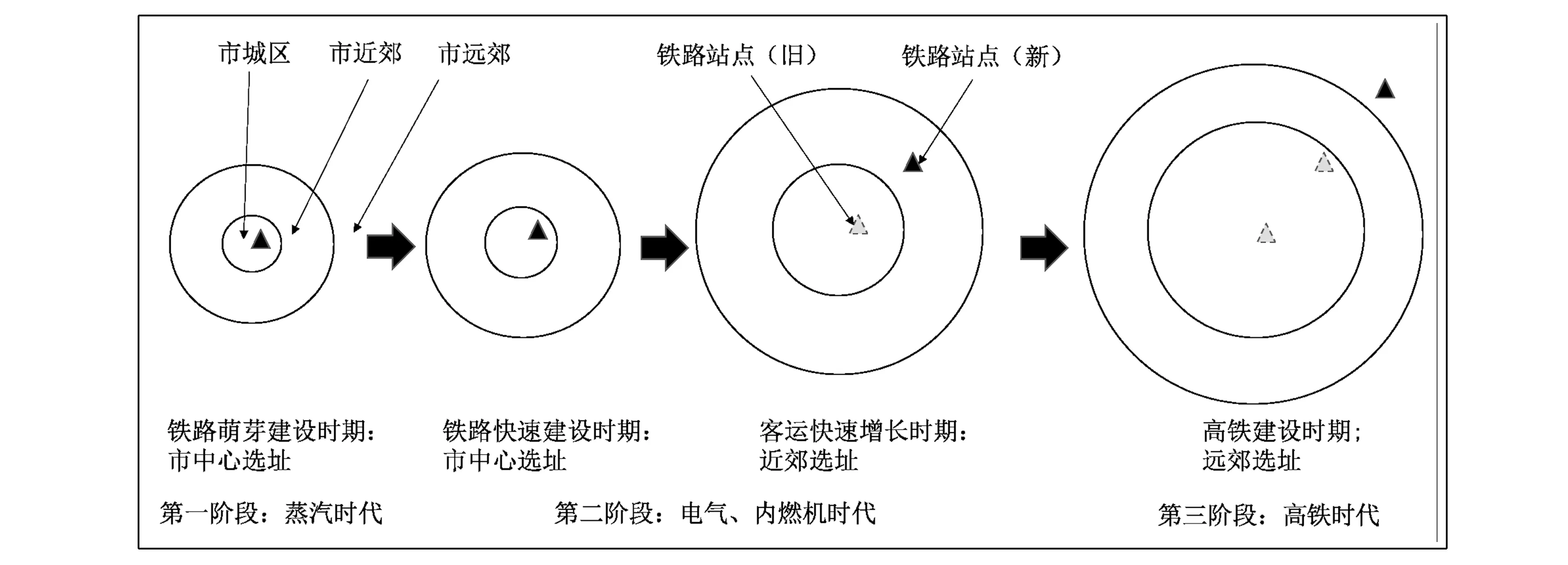

根據鐵路列車牽引方式的演變,可以大致將我國的鐵路發展分為三階段,即蒸汽鐵路時代,電氣/內燃機時代以及目前的高鐵時代,鐵路的發展也從貨運為主,轉變為客貨結合,并進一步發展為客運主導(黃顯祥,1984)。對應地,三個階段對于鐵路樞紐站點的選址也體現出了不同的特點,也反應了不同時期下城市發展對社會、經濟以及交通效率的基本要求。

圖1 鐵路站點選址變遷 (數據來源:作者整理)

(一)20世紀初至建國初期: 城市中心

我國鐵路的發展開始于清末時期,并于20世紀初掀起了第一次鐵路修建的熱潮。在1881—1949年的68年時里間,我國共計修建了21810km的鐵路,但建國前能勉強維持通車的鐵路僅1萬多km,并主要用于連接華北、東北、華南及長江流域的主要城市(數據百科,2020)。不僅如此,鐵路的分布極不平衡,東北地區的鐵路占當時全國鐵路總營業里程的40%,而西南和西北地區僅占5%。與此同時,鐵路客運在當時并未得到廣泛普及,城市居民的長距離出行需求也并不強烈,長期以來幾乎所有的鐵路站點均為客貨一體,并且鐵路更多承擔的是貨運職能(熊亞平、安寶,2012)。

從鐵路站點的建設上看,具備修建大型鐵路站點的城市并不多,并且多數城市鐵路站點選擇修建在人流集聚且商業繁榮的城市中心或靠近城市中心的地區,例如北京站(1903年)、漢口站(1903年)、南京站(1905年)、上海站(1908年)、呼和浩特站(1921年)等。在當時看來,鐵路發展還處于初期階段,鐵路站點的建設對于城市的經濟發展有極大的促進作用,一方面可以加強與其它城市之間的交通聯系,另一方面也能很好地將城市內部資源要素進行集聚。在當時,尤其是城市內部交通并不完善的情況下,將站點建設于城市中心有利于實現貨物的快速周轉和居民的便利出行。不僅如此,當時鐵路站點甚至被認為是城市的地標性建筑,是城市的門面,將站點設置在城市中心也能更好地起到宣傳作用。總體而言,城市中心鐵路站點的建設符合當時經濟發展對于貨運的傾向需求,也是相對更有效率的布局選擇。

(二)建國初期至20世紀末:從市中心向市近郊

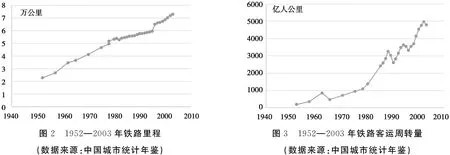

建國之后,我國的鐵路建設有了快速發展,并在1952—1980年期間再次掀起筑路潮(圖2)。該階段,電氣化和內燃機技術的應用使得鐵路運輸也有了長足發展,鐵路逐漸成為了城市間聯系的主要媒介。在改革開放之后,鐵路客運周轉量有了迅猛增長(圖3),城市居民的遠距離出行需求井噴。城市間的聯系也逐漸加強,客運和貨運逐步分離,越來越多的城市開始單獨建設鐵路客運樞紐站,并逐漸形成了覆蓋全國的鐵路客運網。

圖2 1952—2003年鐵路里程(數據來源:中國城市統計年鑒)圖3 1952—2003年鐵路客運周轉量(數據來源:中國城市統計年鑒)

根據鐵路建設及客運周轉增長情況,該時期的鐵路站點的選址又可以分為兩個階段:即改革開放前的鐵路快速建設階段以及改革開放后客運迅速增長階段。在改革開放前,生產力沒有得到完全解放,經濟發展以計劃經濟為主,我國城市居民的跨省遠距離出行需求相對有限。然而由于國防建設的需要,該時期內鐵路建設大范圍展開,并且新建站點大多以二、三線城市為主,鐵路網開始逐漸形成,例如綿陽站(1955年)、貴陽站(1959年)、襄陽站(1960年)、六盤水站(1966年)、南陽站(1970年)等。該時期新建設的鐵路客運站仍肩負著貨運的職能,各個城市鐵路也依然以經濟發展為核心,最大程度服務于地方經濟的發展。因此,多數新建的鐵路站點依然集中于城市中心。

改革開放之后,我國的人口流動迅速提升,以中、西部內陸地區為主的農村人口開始逐漸往東部沿海流動(如廣東、浙江、江蘇等地),遠距離出行需求驟升。人口的大規模遷移對于鐵路客運系統提出了新的挑戰,人流集聚帶來的交通壓力的增加使得原有位于城市中心區域的鐵路站點已經難以起到客運樞紐的作用(張雪永,2018)。此外,城市人口不斷增長,城市規模迅速擴張,原火車站往往站廳小、候車人多且擁擠不堪,已不能適應城市發展的需要。因此有一部分原有火車站開始進行原址擴建,但仍然有大量的城市開始尋求站點向城市近郊外移。近郊設站不僅有利于解決城市發展的空間局限,也有利于解決鐵路帶來的城市空間分割的問題,例如廣州站(1974年)、長沙站(1977年)、深圳站(1991年)、合肥站(1997年)、溫州站(1998年)等。該時期內的新站點建設強調客運職能,因此設置較大站前廣場及候車廳、分離候車與購票廳、設置安檢等措施被廣泛采用。但值得注意的是,隨著城鎮化的快速發展以及城市的快速擴張,即使原來位于近郊的鐵路站點也變得“中心化”,隨之而來的站點片區擁堵、環境、犯罪、衛生等問題也逐步凸顯,站點的擴建乃至遷移又再次成為了城市鐵路發展不得不面臨的難題。

(三)高鐵時代:市近郊向市遠郊

21世紀以來,隨著高鐵技術的普及,我國城市鐵路也得到了快速發展。截止2019年年底,我國的高鐵里程達到3.5萬公里,高鐵“四縱四橫”網絡也基本完成,并進入“八縱八橫”規劃建設。在我國經濟快速增長和人口快速城鎮化的背景下,高鐵的網絡化為我國經濟發展帶來巨大紅利,不僅實現了我國鐵路有系統地提速,縮短了城際聯系的時間距離,同時也促進了不同區域的要素流動,帶動了地方經濟的發展(鄭健,2010;趙聯飛,2021)。尤其是近些年來,我國高鐵客運的快速發展已經開始表現出取代傳統鐵路客運的趨勢,“出行高鐵化”逐漸普及。因此,城市高鐵客運站站點的選擇,尤其在我國的大城市,對于城市居民的遠距離出行顯得十分重要。

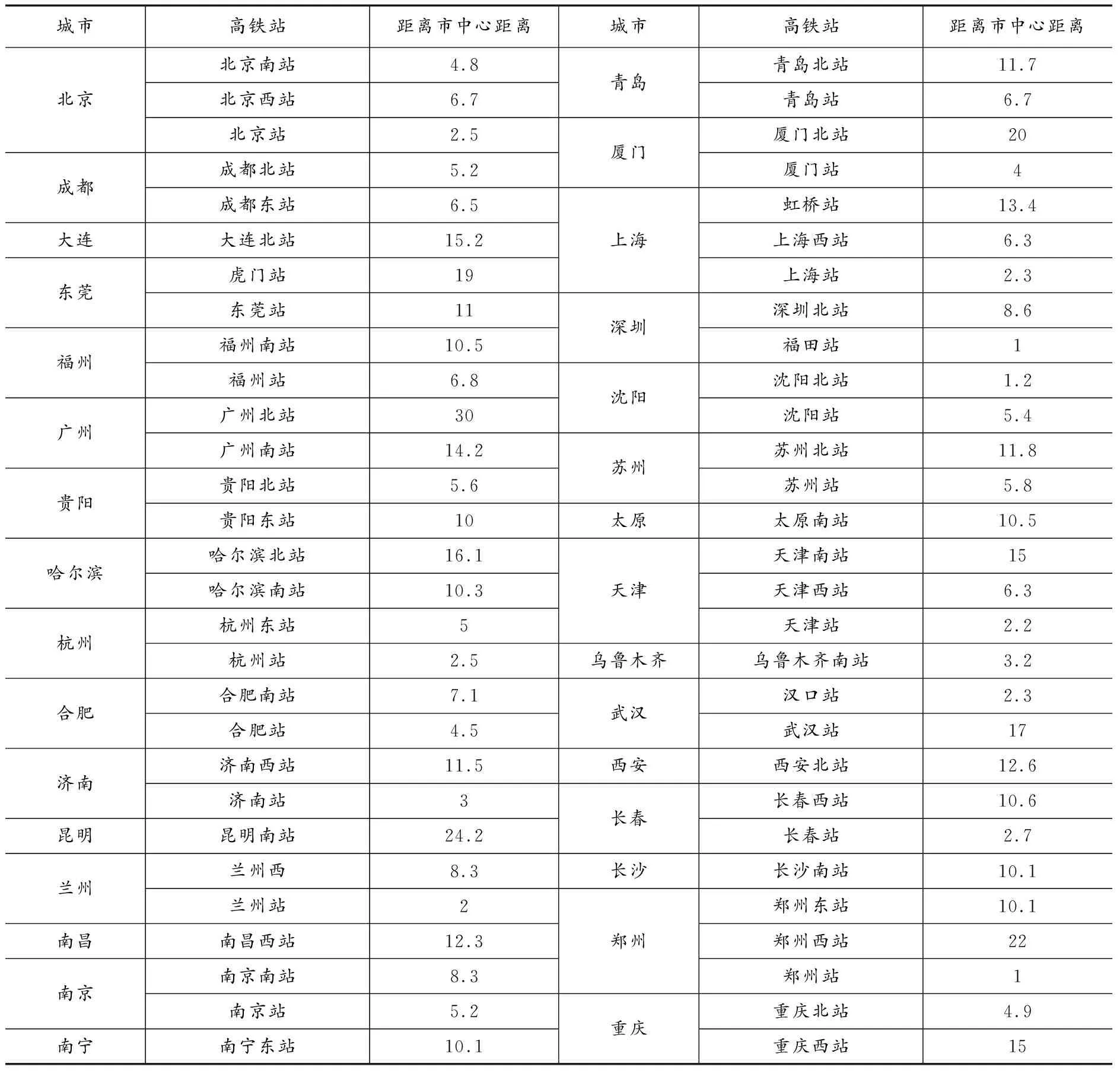

在我國快速城鎮化及城市擴張的背景下,就目前的現狀來看,已建的大多數高鐵站的選址集中于城市外圍的新區,意圖以高鐵站帶動城市擴張和新區發展。表1顯示了我國30個大城市(依據七普數據,城區人口大于300萬)共計58個高鐵站點的分布情況。統計結果顯示,高鐵站到市中心的平均距離為9.01公里,最大距離約為30公里(廣州北站),最小距離約為1公里(深圳福田站),并且大約46%的大城市高鐵站修建在了城市邊緣(距離市中心大于10公里),相比之下僅22.3%的大城市將高鐵站修建在了靠近城市中心的中心城區(距離市中心小于5公里),近郊地區的高鐵站則占比到達31%左右(距離市中心5-10公里)。

表1 我國主要大城市高鐵站點距離市中心距離(公里)

三、當前高鐵站點郊區設站的歷史原因及存在問題

從我國高鐵的發展歷程以及我國快速城鎮化的基本國情來看,高鐵選址于遠郊是當時基本情況下的合理選擇。但隨著城鎮化的不斷深入以及社會經濟對高鐵依賴的加深,該模式也逐漸暴露出諸多問題。從發展的角度來看,彼時的合理性體現在如下幾個方面,但同時在當前看來也同樣延伸出了諸多的問題。

(一)城市土地財政和城鎮化的客觀需要

我國在過去十來年的時間里一直處于快速城鎮化時期,然而以低密度城市空間蔓延為特點的快速城鎮化尤其依賴于土地的開發,尤其需要來自土地財政的支持。對于地方政府而言,土地城鎮化已然成為城市發展的主要路徑(周玉龍等,2018)。一方面,將高鐵選址于城市郊區不僅能夠適應城鎮化背景下的城市空間蔓延,從而容納更多的城市人口,同時地方政府也希望發揮高鐵對于人流、資本等要素的吸引,實現對高鐵片區的開發建設,促進城市郊區的就地城鎮化,并形成新的城市增長片區以帶動城市的整體發展;另一方面,政府通過開發新的土地也能獲得土地財政上的收益增加,進而反哺地方經濟。

因此,我國地方政府對于土地財政的依賴必然會帶來大規模的高鐵新城或新區的涌現。同時通過打造以高鐵片區為核心的城市增長點,也是地方政府對城市中心體系進行重塑并推動城市經濟發展的重要契機(周曦,2016)。但從目前的開發效果來看,受制于產業和人口集聚的不足及配套設施的缺失,郊區高鐵站點的吸引輻射能力有限,大多高鐵站僅承擔交通樞紐職能,與中心城區的聯系并不緊密,仍難以發揮城市增長極的角色(王垚、年猛,2014)。

(二)地方政府之間利益的相互博弈

我國地方政府十分重視高鐵的建設,視高鐵為經濟發展的重要契機,因此地方政府間對于高鐵選址的爭奪也異常激烈,例如仙桃、天門爭選高鐵站點的荒誕一幕,以及婁底和邵陽對于滬昆鐵路的過境權之爭等。然而由于區域協調機構的不健全,高鐵站點的建設往往需要在各地方政府之間進行博弈,區域綜合利益也往往不得不讓步于其中某一城市的發展訴求。部分情況下,為平衡地方政府之間的利益博弈,高鐵站的選址會在不同地方政府之間形成空間均衡,即選擇兩地之間的中間位置。雖然這種“中置”的方案能夠平衡兩地利益,但是也意味著高鐵站點對于兩地而言均位于郊區,甚至是遠郊,兩地換乘高鐵均不便,同時也難以起到高鐵帶動地方經濟發展的作用。看似“利益均衡”,實則兩地均難以從高鐵的選址、建設及發展過程中獲益。因此,高鐵選址是一個錯綜復雜的協商妥協過程,地方政府間就彼此利益的博弈造成高鐵建設的綜合效益難以達到最優,而我國目前也缺少相關的組織結構或平臺以協調由高鐵選址引起的地方利益博弈。

(三)高人口密度下對大體量站點的需求

我國幅員廣闊,人口眾多且流動性大,城市化進程導致的城市(尤其是大城市)人口增長對于城市內部和城市間的交通需求不斷增加,也客觀要求高鐵樞紐站需要將交通職能放在重要的位置。2019年我全國鐵路旅客發送量達35.7億人次,其中高鐵動車組發送22.881億人次,占比高達64.1%。由此可見,高鐵出行對于超大城市居民而言已然成為主要的出行方式之一,高鐵出行需求巨大。這也意味著大體量的交通客流對于高鐵樞紐站的運營也是極大的挑戰,在便于集散管理的理念下,高鐵站的建設往往也需要有一定體量的土地空間去承載大量的人口流動,站前廣場即為該現實情況下的設計折中。因此,土地空間充足的城市郊區則是相對更優的選擇。然而,這也要求郊區的高鐵站點與市區之間需要有便捷的交通連接以實現客流在城區和郊區之間的轉換,但對于仍處于基礎設施建設中的我國諸多大城市而言,交通設施仍需進一步完善。

(四)回避高額建設成本

高鐵站點的開發成本主要涉及幾個方面:1. 資金成本,中心城區開發需要更為高昂的拆建成本以及建設成本;比較之下,遠郊地區的土地開發成本遠低于中心城區。2. 時間成本,在中心城區由于涉及拆遷,往往需要較長時間的補償協調,對于建設進度影響較大,時間成本較高;3. 社會成本,中心城區拆建帶來的社會安置以及由于在中心城區施工帶來的交通擁堵、噪聲污染等問題也需正視(楊曉姍等,2018)。因此,建設高鐵站點往往需要耗費大量的時間及金錢,在有限的時間及財政基礎上,將高鐵站點置于郊區是當時相對合理的選擇。以位于廣州市遠郊的廣州南高鐵站為例,總投資約130億元(60萬平方米);相比之下,離市中心較近的南京南站(70萬平米)和杭州東站(100萬平米)的投資總額分別達到250億元和300億元,遠高于廣州南高鐵站。另一方面,對于已經發展成熟的城市中心區而言,政府并沒有原動力建設經濟投入回報較低的樞紐站點,而更希望將有限的中心城區用地用于經濟效益更高的商業、服務業、商務辦公等產業的開發。然而,短期內對于成本的考慮卻忽略了長期運營成本上的增加,例如在連接郊區高鐵站的交通設施投入上的成本。

四、中心城區高鐵站點建設的必要性:“站-城”融合的客觀需求

現代化的高鐵樞紐不僅僅只是鐵路客運的作業場所,更是集各種城市交通方式于一體的城市綜合交通樞紐,同時也是具有復合功能的城市公共空間。因此,高鐵站在扮演交通樞紐職能的同時也要起到組織城市內部聯系的紐帶作用,即將部分城市功能融入到高鐵站及其周邊片區,實現“站”與“城”在空間和功能上的融合,而不是孤立于城市的發展過程。在我國城市內部交通軌道化,外部聯系高鐵化的發展趨勢和背景下,高鐵站點選址于中心城區能潛在提升城市運行的整體效率。故而需對中心城區建設高鐵站點的必要性進行深入探討和分析。

(一)高鐵的便民導向逐漸被強調

截止2019年底,中國高鐵運營里程達3.5萬公里,形成了完整的高鐵運行網絡,是世界上高鐵里程最長、網絡密度最高、運營場景最復雜的國家(曹卓娜、蘭穎春,2020)。同時,高鐵快速、準時、安全的特點使得其在遠距離出行上廣受居民歡迎,目前已開始逐步取代傳統的鐵路客運,甚至部分航空客運線路。不僅如此,高鐵建設還縮短各城市之間的時間距離,促使點狀城市聯結成群(周玉龍等,2018),增強城市群內部各城市之間的聯系(例如京津冀協同發展、長三角一體化、粵港澳大灣區等),并為城市群內部的城際通勤提供了可能,從而極大地緩解了大都市區由于職住不平衡帶來的通勤困難(例如北京-武清、上海-昆山、廣州-佛山通勤高鐵等)(汪海,2015)。在此背景下,城市居民乘坐高鐵的便利性問題顯得相當迫切,高鐵出行的便民導向也逐漸被強調,故而對“站”與“城”的有效融合提出了更高的要求。比較之下,高鐵站點位于中心城區可以更好地適應這種市民高鐵便利出行的需求,這種便利性不僅體現在到達高鐵站點的空間距離有所縮短,另一方面也減少了中途接駁時間上的不確定性,比如因為擁堵造成的延誤。

(二)中心城區成熟的交通網絡能為高鐵使用提供客流集散支持

一般而言,高鐵站是多種交通方式匯集的樞紐,是客流集散的重要節點。實現站點樞紐的高效、便利連接不僅能顯著提升使用者的出行滿意度,也有利于提升城市交通運輸系統的效率。在當前的諸多大城市,尤其在公共交通相對完善的大城市中心城區,軌道交通由于快速性、準時性和安全性,出行占比相當高,也呈現出較強的依賴性,往往也被主要用于高鐵站點的接駁(郭源園等,2020)。相比較于公交和小汽車進行高鐵站點的客流疏散和接駁,由于軌道交通的大運載量特點,中心城區成熟的軌道交通網絡可以迅速將在高鐵站集聚的人流進行疏散和集中,避免了交通擁堵的風險,也使得高鐵站點的人流周轉和流動變得更高效,從而實現了“站”與“城”在實體形態上的有效鏈接和融合。因此,相比于郊區高鐵站而言,中心城區建設高鐵站點有利于充分利用現有軌道交通網絡,提高站點的可達性,從而緩解當前由于高鐵使用增加帶來的客流疏散上的壓力。

(三)城市居民對“出行+生活”觀念發生轉變

在城市緊湊發展的理念下,純粹的交通出行目的將會被弱化,人的出行將會多元化、組合化,并體現出“出行+生活”的趨勢(郭源園等,2020)。從個人層面來講,在交通過程中實現生活或工作行為是個人對于時間的有效利用(例如在交通站點場所辦公避開高峰期);從城市層面來看這種個人的“出行+生活”帶來的是社會效益的改善,比如擁堵減少,社會消費增加等。將“站”的交通空間融入到“城”的生活、活動空間中,往往能為城市居民的“出行+生活”過程提供空間載體,促進通勤者在交通出行過程當中實現基本生活問題的解決。例如,大多以高鐵站點為基礎發展起來的集交通、購物、消費、休閑為一體的城市綜合體,其目的之一即是為城市通勤者提供足夠的多元化“綜合”空間以滿足“出行+生活”的物質和空間需求。不僅如此,交通流伴隨而來的消費客流的增加對于該“綜合”空間內經濟效益的提升也有顯著作用,本質上也是對城市空間的充分利用。

(四)內外結合的城市高鐵站布局才能滿足日益增長的高鐵出行需求

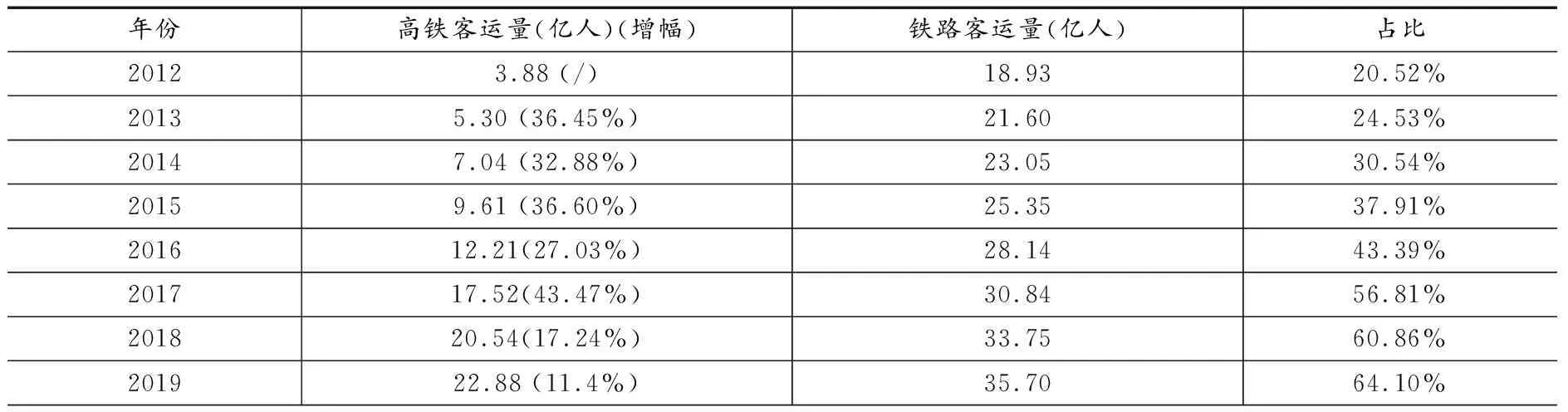

在高鐵建設初期,諸多大城市大多只有一個高鐵站點,因此站點的選址需要考慮城市不同地區的出行需求,是平衡多地區需求的結果。然而隨著高鐵在我國的快速發展,城市居民的高鐵出行也已然成為遠距離出行的常態。如表2所示,從2012年至2019年,高鐵客運總量從不足4億人次快速增長至22.88億人次,其占鐵路客運總量的比例也由20.52%逐年上升至64.10%。在高鐵出行需求增長迅速的背景下,一城一站的高鐵站點布局已經不能滿足現實需求,許多大城市開始著手布局多個高鐵站點以滿足城市內部不同區域的高鐵使用需求,“站”與“城”在空間上變得集聚和融合。以深圳市為例,除了位于郊區的深圳北站以外,還有近幾年新建成的位于城市中心區的福田高鐵站以及正在規劃建設的南山西麗高鐵站。因此,內外結合的城市高鐵站布局不僅能滿足日益增長的高鐵出行需求,同時也是對城市內部居民高鐵出行選擇的補充和優化。

表2 2012—2019年我國高鐵客運量變化

五、 “站-城”融合:中心城區高鐵設站的效益分析

本文提及的“站-城”融合是以高鐵樞紐站點為核心,通過合理的土地利用規劃、產業空間布局、公共交通接駁設計以及空間優化等手段,將站的交通功能與城市功能融合,實現站點與周邊區域的一體化發展(郭源園等,2020)。相比于傳統的郊區高鐵站點建設,中心城區高鐵設站能有效促進高鐵站點本身與城市功能的耦合,使得樞紐站點的職能多樣化、復合化和一體化。

新經濟地理學是在不完全競爭和報酬遞增的假設下,基于微觀尺度上規模經濟、運輸成本和要素流動的相互影響,解釋不同空間尺度(城市體系、區域、國家和全球等)經濟集聚的經濟學機制。因此,可將交通運輸納入分析框架,以考察運輸成本或貿易成本變化對生產要素和消費者區位選擇的影響(藤田昌久等,2011)。從新經濟地理學理論出發,中心城區高鐵站點的“站-城”融合可以有兩個維度的利好,即不僅“站”可以發揮既有交通網絡的網絡效應,促進高鐵使用并產生網絡外部性,同時“城”也會形成集聚經濟并實現片區功能的重塑。

(一)“站”入“城”中:網絡外部性與網絡可達性

隨著城市間及城市內部的聯系日益網絡化,基于網絡的區域發展模型主張通過企業等主體之間合作或互補以及由此產生的“互補關系”和“協同效應”來重構城市區域的勞動分工,并促進生產專業化以及協同/合作/創新,進而產生“網絡外部性”(Capello,2000)。交通網絡具有“跨邊界”、“可流動”、“多尺度”、“共享性”等特征,并隨著城市之間和內部功能關系的強化而變化,從而對城市的發展起著重要作用(陸軍、毛文峰,2020)。因此,城市交通網絡通過將一個個站點串聯起來,提高網絡中各個站點的可達性(即從該站出發達到任意目的地的容易程度),以此實現城市內部的一體化發展。也即,將高鐵站點作為城市整體的功能節點,在“網絡外部性”的加成下,可以提升生產要素的集聚和流動,使得其在城市空間結構中的功能角色也會得到加強,例如當前規劃建設中的深圳西麗高鐵站,位于留仙洞總部基地以南、高新科技園以北的中心城區,其建成將推動所在的西麗片區成為南山北部地區綜合服務中心,乃至深圳市的城市副中心之一(1)《犀利了西麗:第五高鐵站+最強大腦,“洼谷”變“硅谷”》,2018,搜狐網,https://m.sohu.com/a/250343646_740527。。

在城市交通網絡中,不同站點的網絡可達性水平存在顯著差別。高鐵站點作為連接城市內、外部的樞紐,往往是通過與軌道交通融合,從而作為節點融入到軌道交通網絡中。在此前提下,高鐵站點在既有軌道交通網絡中的位置則決定了其能多大程度利用該交通網絡。顯然,位于網絡中心的交點(joint point)的網絡可達性遠高于終點(end point)的網絡可達,即從網絡中心的交點出發到達城市內的各個位置的時間距離的總和會遠小于網絡中的終點對應的時間。如此,當高鐵站點在中心城區時,會吸引更多的乘客進行高鐵出行,也意味著既有的軌道交通網絡得到了更為充分的利用,在節省了交通經濟成本的同時,還產生更多的客流經濟效益。從新經濟地理來看,中心城區設站,降低了社會交通成本,本質上也體現出充分利用中心城區交通網絡所帶來的規模報酬遞增。

(二)“城”中有“站”:集聚經濟和片區功能重塑

“站-城”融合下的高鐵站點建設不僅要求在空間形態上的連接耦合,同時更要求“站”與“城”有內涵上的融合。對于在中心城區的“站”而言,一方面需要以“站”引導城市空間結構的優化,并以“站”作為中心形成集聚經濟,發揮“站”的極化作用,帶動片區發展;另一方面需要在“站”的發展過程中主動融入周邊的既有產業形態或者根據既有規劃明確站點所在片區的功能發展定位,從而以“站-城”融合的形態推進站點片區的功能重塑。具體體現在如下兩個方面:

(1)以“站”為核心,發揮站的隆起點作用,實現“站”的極化效應,帶動周邊區域的發展,達到站與城的深度融合。新經濟地理學認為空間經濟活動的核心在于“生產的空間區位”,企業是在規模報酬遞增與運輸成本的權衡下進行區位決策,并以此作為產業集聚的初始條件,最終形成“中心-外圍”的產業空間格局。高鐵在中心城區設站,必然對經濟活動的區位產生持續影響,并由此改變其運輸成本或貿易成本,從而直接或間接影響企業和生產要素的區位選擇,這也使得一些企業重新選擇生產區位。顯然,在中心城區高鐵設站帶來的這種經濟效益會比郊區更加顯著,也更容易建立站點自身的比較優勢。

(2)中心城區高鐵設站會對周邊土地利用及產業帶來重構。郊區高鐵站點往往僅承擔交通運輸職能,與周邊的土地利用和產業發展相對比較割裂。然而,中心城區的配套設施已經基本完善,土地利用和產業布局也相對成型,“站”與周邊片區勢必產生直接或間接的聯系,使得“站”的功能會更加復合化。同時,“站”的功能復合化會反饋到所在片區的發展,在螺旋式的交互影響下,片區功能也會有一定重塑,并反映在片區土地利用和產業結構的空間分布上。以東京新宿站為例,在新宿站500米范圍內的批發零售業、餐飲、酒店等業態占比達到20%;而在500米至1000米圈層內則依據其區位和產業優勢發展了包括IT、動漫等產業,并匹配商務辦公、休閑娛樂等促進城市活力的商業配套,使得“站”較好地融入到了城市的生產、生活中(陳多多、閻瑾,2018)。

(三)實證分析:中心城區高鐵設站的成本分析

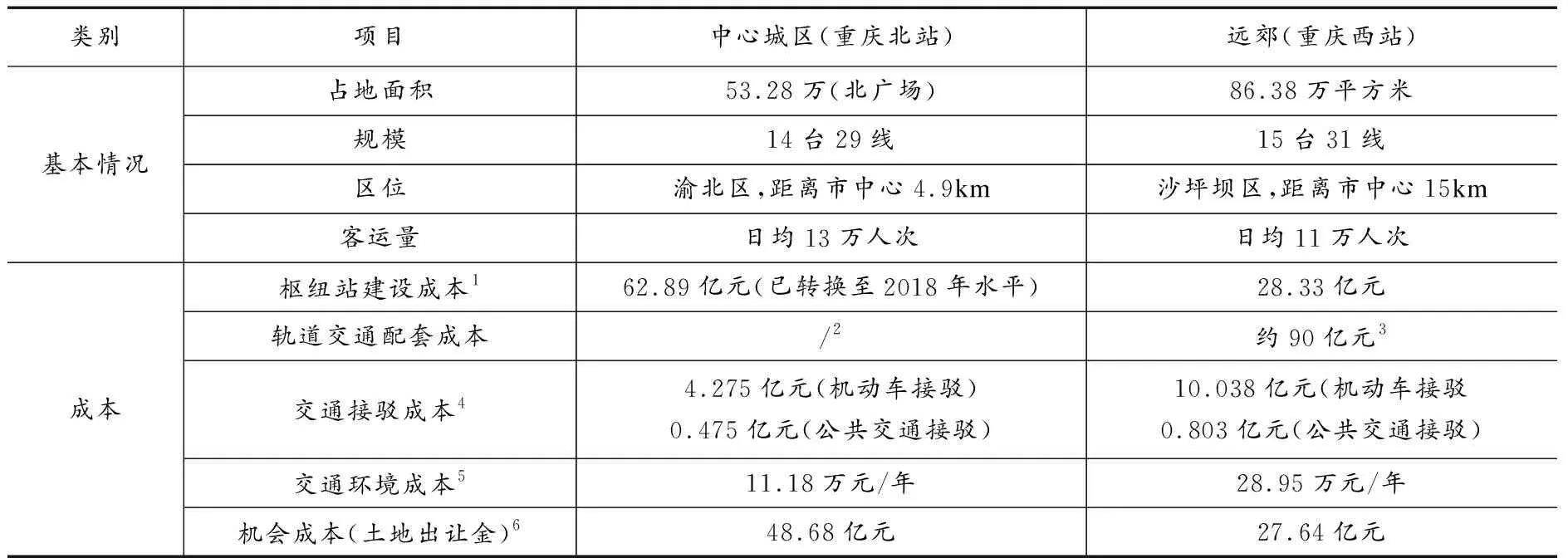

為控制城市間差異,本文選擇重慶市近十年以來的兩個新建高鐵站(重慶北站與重慶西站)作為實證案例,對比分析中心城區設站和遠郊設站情境下的成本。其中,重慶北站位于重慶市渝北區南部,距離市中心(解放碑)4.9公里,其北廣場于2006年投入使用,南廣場于2015年投入使用;重慶西站則位于沙坪壩區東南,與市中心相聚較遠(15公里),于2018年投入使用。

表3 重慶北站與重慶西站基本情況與成本對比(2)重慶市碳價查詢網站:http://www.tanpaifang.com/tanhangqing。

1. 來源于政務文件;

2. 位于中心城區,地鐵路網密集,無需在市中心區單獨建設地鐵;

3. 位于遠郊,單獨修建地鐵5號線進行接駁,每公里建設成本按6億元估算;

4. 假設旅客均從市中心出發,一半旅客乘坐公共交通(地鐵、公交)接駁,一半旅客乘坐機動車(網約車、出租車或自駕車)接駁,根據百度規劃路徑下的不同交通方式的價格進行估算;

5. 假設一半的旅客從市中心乘坐機動車達到高鐵站,計算一年的碳排放成本;一臺普通的燃油車,每燃燒一升汽油所產生的碳排放量大約為0.627千克,1升汽油行駛15公里,碳價約為24.75元/噸 ;

6. 土地出讓金=地價*面積,地價一般約占房價30%,以所在片區建設初始年份的房價為基礎進行預估,并進一步根據歷年CPI指數調整至相同基準年(2022年)。

如表3所示,位于中心城區的重慶北站較位于遠郊的重慶西站規模略小,但客運量更高。就高鐵站的投資建設成本(包括拆遷補償、站體建設、土地平整等)而言,重慶北站幾乎是西站的2倍多,然而在軌道交通的接駁建設成本上,需額外建設連接市中心的地鐵,建設成本約90億元,而位于中心城區的北站則已經連接有4條地鐵線,無需另建。此外,對于城市居民高鐵出行而言,重慶北站因臨近市中心,公共交通和機動車接駁的消費成本每年約4.7億元,而重慶西站這方面的消費成本達到10.8億元。顯然,遠郊高鐵站使得居民的接駁成本顯著升高。在我國“碳中和、碳達峰”雙碳戰略背景下,交通碳排放問題不容忽視。遠郊高鐵站的長距離接駁往往導致汽車尾氣排放也明顯偏高,按照碳匯價格估算,重慶西站每年因接駁產生的交通碳匯成本約28.95萬元,而重慶北站為11.18萬元。與此同時,以建設商品住房為潛在更替方案,中心城區的重慶北站的機會成本(即政府能獲得的土地出讓金)是遠郊重慶西站的近2倍。

但值得指出的是,遠郊高鐵設站也有助于新城開發和建設,提升片區土地價值,這也是潛在收益,這種由于高鐵建設帶動周邊土地升值的高鐵新城發展模式在過去我國增量式城市擴張的發展背景下尤為典型。作為對比,重慶西站在建設前(2014年)周邊房價約為6200元/m2,2022年房價上漲至10700元/m2,增幅超過72.5%。而相同區位條件下,未進行高鐵建設的臨近片區,2022年的房價僅為8800元/m2左右;顯然,高鐵建設在一定程度上推動了所在片區的土地升值。若選擇中心城區設站,這種潛在的增值效益則會喪失。

六、結論

伴隨著我國高鐵建設的興起,高鐵站點的選址及其樞紐片區的發展受到極大重視。如何對高鐵站點進行科學定位和功能開發,合理協調“站”與“城”的發展,是一個關乎站點以及城市發展的重要問題(Xu et al., 2018)。在高鐵出行常態化乃至公交化的背景下,推動中心城區樞紐站點片區的“站-城”融合發展是當前大城市實現緊湊、高效發展的一種行之有效的方式,也是對城市空間資源的有效利用。實際上,中心城區進行高鐵站點的“站-城”融合建設,更是當前高鐵出行便民化、城市交通網絡化、居民“出行+生活”觀念轉變、城市內外高鐵組合布局等現實需求下對當前高鐵站點建設的有效反饋。另一方面,在中心城區進行高鐵站點“站-城”融合規劃建設,不僅能充分利用網絡外部性,提升城市交通網絡的可達性,同時還能帶來一定的經濟集聚并重塑片區功能,亦能提升居民的生活效率,具有顯著的交通、經濟和社會效益。

因此,結合新經濟地理學的基本觀點,本文的研究對于當前大城市中心城區高鐵站點規劃和建設有一定的現實意義,對于理解大城市高鐵設站的發展趨勢也能提供解讀視角上的參考。