保留腎單位解剖程序化后腹腔鏡腎部分切除術治療局限性腎癌患者的療效評價

閔偉波,林洋,候董濤

(新鄭市華信民生醫院 泌尿外科,河南 鄭州 451150)

腎癌是臨床常見惡性腫瘤,其中局限性腎癌(renal cell carcinoma,RCC)指癌細胞尚未累及周圍組織、僅局限于腎實質的早期腫瘤,手術指征明確,預后較好,通過手術可提高生存率。開放式腎部分切除術是治療RCC 的有效術式,手術效果得到臨床一致認可,但由于創傷較大,術后恢復較慢,存在一定局限性。腔鏡技術的逐漸進展,促使腹腔鏡腎部分切除術在臨床應用中增多,但由于操作空間狹窄、解剖標志缺乏等局限性,臨床應用受限。有學者通過將解剖程序化與該術式相結合而取得良好效果,明顯降低手術創傷[1]。解剖程序化應用于保留腎單位腹腔鏡腎部分切除術可明確術中腹膜折返、膈肌、腰大肌等解剖標志,充分利用生理解剖間隙,明確手術步驟,提高術中操作精確度,一定程度上可避免造成臟器及周圍組織損傷[2]。目前,臨床部分手術中以初步應用解剖程序化方式,但其在保留腎單位腹腔鏡腎部分切除術中的價值仍需進一步分析。基于此,本研究選取本院RCC 患者,分析保留腎單位解剖程序化后腹腔鏡腎部分切除術的價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取新鄭市華信民生醫院2018 年8 月至2020 年2 月收治的RCC 患者73 例,以隨機數字表法分為兩組,其中36 例行開放式腎部分切除術為對照組,另37 例行保留腎單位解剖程序化后腹腔鏡腎部分切除術為觀察組。對照組男27 例,女9 例;年齡38~65 歲,平均(51.59±6.28)歲;腫瘤直徑2.5~7.4 cm,平均(4.72±1.01)cm;患腎定位:左側21 例,右側15 例;腫瘤位置:上極21 例,中極10 例,下極5 例;體質量指數19.5~26.7 kg/m2,平均(23.08±1.31)kg/m2。觀察組男28 例,女9 例;年齡37~66 歲,平均(52.03±6.35)歲;腫瘤直徑2.2~7.9 cm,平均(4.85±1.08)cm;患腎定位:左側21 例,右側16 例;腫瘤位置:上極20 例,中極11 例,下極6 例;體質量指數19.1~27.2 kg/m2,平均(23.15±1.36)kg/m2。兩組患者性別、年齡腫瘤直徑、患腎定位、腫瘤位置、體質量指數等基線資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經本院倫理委員會審批通過。

1.2 選取標準

①納入標準:經CT、MRI 檢查確診為RCC,腫瘤局限于腎未超過腎周筋膜,無遠處轉移;臨床表現為局限性腎內腫物;經腎血管造影或CT 尿路造影檢查可明確腎臟血管數目及血流走向;腫瘤淋巴結轉移(tumor node metastasis,TNM)分期T1N0M0~T2N0M0期;單側發病;合并腰痛、血尿、副瘤綜合征;知情本研究并簽署同意書。②排除標準:合并感染性疾病、免疫功能疾病、血液系統疾病;麻醉手術禁忌;依從性差,無法配合完成本研究;妊娠期或哺乳期女性;合并其他惡性腫瘤;認知功能障礙,或因其他因素無法進行隨訪。

1.3 方法

①對照組:取健側臥位,常規消毒鋪單,全麻,于第12 肋緣下做切口,勿損傷胸膜,腹膜前推剪開筋膜,分離周圍脂肪,游離腎動脈及腎臟,暴露腫瘤,腎包膜電凝切開,明確切除范圍;腎動脈阻斷并記錄時間,腫瘤完整切除,若集合系統破損則實施修補,置管引流,縫合。②觀察組操作如下:取健側臥位,腰橋墊高,常規消毒鋪單,全麻,腹膜后間隙擴張,切開腋中線髂嵴約2 cm,置入氣囊,注入氣體600 mL,維持5 min后,排出氣體取出氣囊;于腋前線肋緣做切口,建立氣腹,置入腹腔鏡,通過腹腔鏡輔助操作,分離腎背側、腎動脈血管、輸尿管上段;游離并切除腫瘤,取出標本,置管引流,拔出套管,縫合。兩組患者術后均隨訪3 個月,隨訪方式主要為電話隨訪,內容包括影像學檢查結果、腎功能、治療情況等。

1.4 觀察指標

①術中失血量、腎臟熱缺血時間、手術時間、置管時間、首次排氣時間、住院時間。其中腎臟熱缺血時間為血管阻斷夾夾閉腎臟血管時間;術中失血量采用稱重法進行計算,計算公式為:出血量=(接血后敷料重量-接血前敷料重量)/1.05+吸引器吸入吸引瓶血量。②比較兩組患者術前及術后7 d 血清血紅蛋白、血肌酐水平。抽取空腹靜脈血3 mL,離心處理,取上層清液待檢,以酶聯免疫法進行檢測。③兩組患者術后并發癥,包括切口感染、泌尿系統感染、血尿。④比較兩組患者術后1 個月、2 個月、3 個月患側腎小球濾過率。⑤比較兩組患者術后3 個月生存質量改善率。以卡氏評分[3]進行評估,術后3 個月卡氏評分提高超過20 分為顯著改善,提高10~20 分為改善,提高或降低不足10 分為穩定,降低10 分及以上為惡化。總改善率為顯著改善、改善率之和。

1.5 統計學方法

通過SPSS 22.0 軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,用t檢驗;計數資料以百分率(%)表示,用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

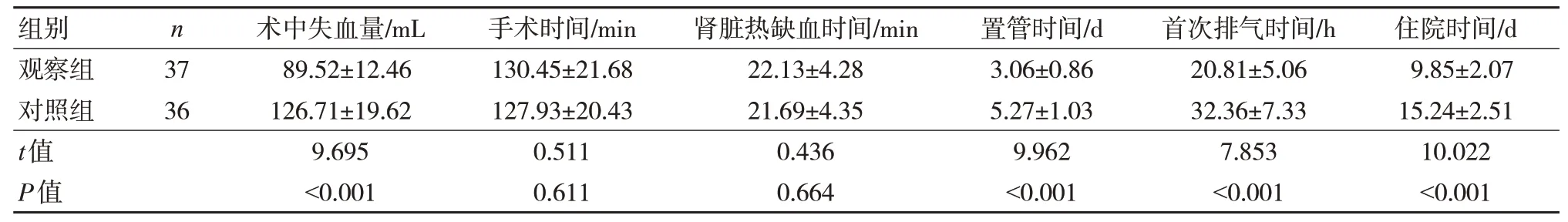

2.1 兩組患者手術相關指標比較

觀察術中失血量較對照組少,置管時間、首次排氣時間、住院時間較對照組短,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者手術時間、腎臟熱缺血時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患者手術相關指標比較()

表1 兩組患者手術相關指標比較()

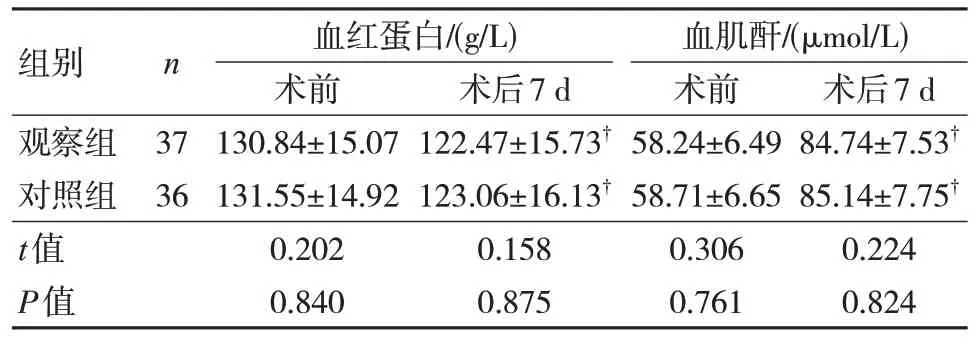

2.2 兩組患者血清血紅蛋白、血肌酐水平比較

術后7 d 兩組患者血清血紅蛋白水平較術前低,血肌酐水平較術前高,差異有統計學意義(P<0.05)。術后7 d 觀察組血清血紅蛋白、血肌酐水平與對照組比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組患者血清血紅蛋白、血肌酐水平比較()

表2 兩組患者血清血紅蛋白、血肌酐水平比較()

注:?與同組術前比較,P<0.05。

2.3 兩組患者術后并發癥發生率比較

觀察組術后出現泌尿系統感染2 例,切口感染1 例,血尿2 例;對照組術后出現泌尿系統感染5 例,切口感染3 例,血尿5 例。兩組比較,觀察組術后并發癥發生率[13.51%(5/37)]低于對照組[36.11%(13/36)],差異有統計學意義(χ2=5.016,P=0.025)。

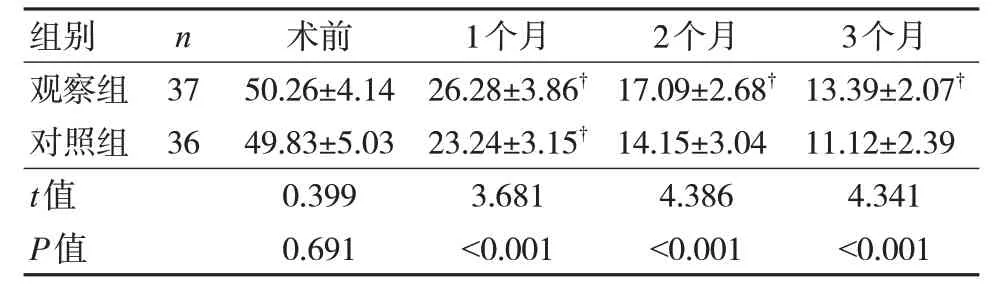

2.4 兩組患者患側腎小球濾過率比較

術后1 個月、2 個月、3 個月兩組患者患側腎小球濾過率均低于術前,但觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者腎小球濾過率比較(,mL/min)

表3 兩組患者腎小球濾過率比較(,mL/min)

注:?與同組術前比較,P<0.05。

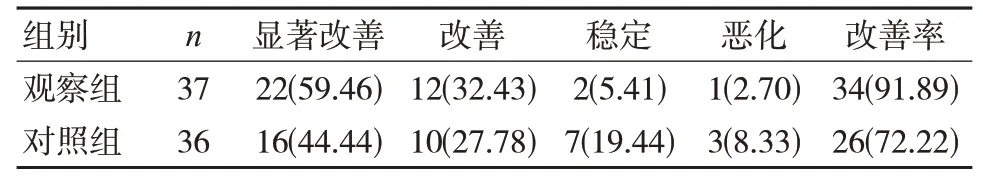

2.5 兩組患者生存質量改善率比較

觀察組生存質量改善率(91.89%)高于對照組(72.22%),差異有統計學意義(χ2=4.823,P<0.028)。見表4。

表4 兩組患者生存質量改善率比較[n(%)]

3 討論

RCC 臨床較常見,多為早期,可通過手術切除改善患者預后。開放式腎部分切除術是既往治療RCC 常用術式,具有術式成熟、操作簡單等優勢,腫瘤切除效果確切[4-5]。但由于需切除較多腎組織,易導致腎功能衰竭癥狀,且創傷較大,術后恢復慢,不利于患者術后生存質量改善。

近年來腹腔鏡手術的不斷改進為保留腎單位腎部分切除術提供條件,但由于腹腔鏡手術操作難度較大、操作空間狹窄,對術者要求較高,若臨床經驗欠缺,會影響手術效果[6-7]。為彌補上述不足,本研究將解剖程序化操作與之相結合,通過對腹膜折返、膈肌、腰大肌等解剖標志的分析,充分利用解剖組織正常生理間隙,避免損傷周圍臟器組織及血管,降低創傷。相關研究指出,解剖程序化后腹腔鏡腎部分切除術對腎功能損害較輕,且術后恢復較快,安全可靠[8-9]。本研究中觀察術中失血量少于對照組,置管時間、首次排氣時間、住院時間短于對照組(P<0.05),表明該術式解剖程序化后可降低手術創傷,縮短術后康復進程。由于腹腔鏡手術操作復雜,一般而言腎部分切除術中腹腔鏡手術腎臟熱缺血時間較開放式腎部分切除術長。而本研究中通過對手術操作進行一定程度改善,盡可能縮短腎臟熱缺血時間,降低對腎組織損害,具體做法為邊切邊止血,對出血明顯者阻斷腎動脈,術中選擇薇喬線而減少打結時間,從而盡可能縮短手術時間。進一步分析兩組患者腎功能,發現術后7 d 兩組患者血清血紅蛋白水平較術前低,血肌酐水平較術前高,說明腎部分切除術對腎功能存在一定影響。血肌酐源于磷酸肌酸、肌酸代謝產物,是小分子物質,與血漿蛋白不結合,可自由通過腎小球,一般情況下肌酐生成量較穩定,在腎功能減退后腎臟清除肌酐能力降低,導致血肌酐水平提高[10]。相關研究指出,解剖程序化后可盡可能保留腎單位,對術后腎功能恢復有積極作用[11]。本研究中兩組患者術后血肌酐、血紅蛋白水平比較無明顯差異,可能與所選病例偏少有關。另外,術后并發癥發生率、生存質量改善率方面較觀察組具有優勢,證實解剖程序化有助于預防術后并發癥,促進生存質量改善。其原因在于常規腎部分切除術操作空間狹窄,缺乏解剖標志,手術損傷較明顯;而通過解剖程序化可彌補常規術式的不足,根據腹膜折返、膈肌、腰大肌等解剖標志進行分析,充分利用正常解剖間隙,避免損傷大血管及周圍臟器,有助于降低手術創傷,減少術后并發癥[12-13]。腎小球濾過率表示單位時間內腎臟生成的濾液量,可直接反映腎功能情況。本研究中術后1 個月、2 個月、3 個月兩組患者患側腎小球濾過率均低于術前,是由于手術切除腎部病灶后導致腎組織缺失,明顯影響腎功能,導致患側腎小球濾過率有所降低;而術后1 個月、2 個月、3 個月觀察組患側腎小球濾過率與對照組相比偏高,則是由于:相較于開放式腎部分切除術,保留腎單位解剖程序化后腹腔鏡腎部分切除術對腎組織切除組織相對較少,可一定程度上減輕對腎功能的影響,且保留腎單位有助于代償性促進遠期腎功能恢復[14-16]。因此,保留腎單位解剖程序化后腹腔鏡腎部分切除術后患側腎小球濾過率水平較開放式手術高。

綜上所述,保留腎單位解剖程序化后腹腔鏡腎部分切除術治療RCC 患者,可促進術后恢復及生存質量改善,降低腎功能損傷,安全性高。