吳觀真 是光,照進記憶里

陳思蒙

吳觀真作品《那水藤蔓-1》(2022年),材料:苧麻、天然大漆、金箔。

眼前的畫面與影中的畫面互為描摹,總讓人覺得那是當年蘆葦叢中和光飛舞的塵靄輕輕落在他的筆端,帶著穿山過林后的滿身山野氣,讓人驚嘆:原來漆還可以這樣子啊!

吳觀真,中國當代藝術家,1984年出生于福建南平,致力于大漆在當代的藝術語匯表達,將大眾印象中沉重的漆以輕靈、通透、明麗的姿態表現出來,其表達形式也不再限于架上繪畫,而變得更加自由、多元。2019年,他被邀請合作《走進香奈兒》展覽,創作了參展作品《高山圖》《愉園圖》和《早春圖》并被香奈兒公司收藏。其主要作品有《那山》、《那水》系列,它們以多種形式融入公共空間,使藝術與時尚、商業等產生了更多可能的連接,曾在北京今日美術館、香港、首爾等地舉辦個展,2021年,他的最新個展“恍惚”(FLOW INTRANCE)在廈門七尚酒店舉辦。他同時還擁有專利“一種輕盈可透光的漆畫藝術制作工藝”。圖為吳觀真在作品《山-1》(2021年)前,他身著棕色英式羅紋羊絨扭花領套衫、棉質直筒打褶長褲均來自Hermès。

吳觀真作品《山澗》(局部,2020年),材料:苧麻、天然大漆、金箔、銀箔、木屑。

“我們今年已經拒絕了好幾個關于‘漆的展覽。”吳觀真如此開門見山,宣示著他對這種材料的審慎態度。也就是說,它對他而言,相當重要。盡管在專業人士眼中,吳觀真的藝術創作更接近綜合材料,但大家還是樂于稱他為“大漆藝術家”,這種身份定位或許是他慎重態度形成的原因之一。此刻我們坐在他位于廈門湖里的別墅內,作為工作室,它絕對是豪華的,但原本可以修剪成精致花園的院子里卻充斥著自由生長的蘆葦和蒿草,室內外形成的鮮明對比一如他身上的二元性:既可以是梳著小辮、開著大G、輪廓冷峻、語調清淡的藝術家,也可以在吃到一口家鄉菜時,不禁開始分享大學時代的往事。正是這種饒富趣味的二元性形成了關于他和他作品的高光與暗影,于是我們才得見一幅立體的圖景,關于記憶,關于時間。

吳觀真關于閩北山區的山、水、植物、光線和聲音的生動敘述,讓我們再次確信:人終其一生都無法擺脫自己的童年和故鄉,但對吳觀真來說,“藝術是藝術家的生活綜合經驗”,他們始終得回答那幾個根本問題:你是誰?你從哪兒來?要到哪兒去?而大漆,就來自那個和光同塵的記憶深處。那都是些風竹搖影、野泉浸夢的清白歲月,“我小學的老師就做漆,他跟我講‘那個東西會咬人”。雖然兒時生活中的漆物俯拾皆是,但他印象最深的漆不是家具,也不是器具,而是棺材。“以前的棺材都是木作的,非常大、非常重,出殯也非常隆重,出殯時門口就會擺一個這種大漆棺材,那是我印象中最黑的黑色。”還有祭祀用的供具,也上著黑漆,“總是擺在最嚴肅的地方,供起來”。

但另一方面,故鄉的山水又是如此明麗清亮,他和伙伴沒入高大的蘆葦叢中,陽光透進來仿佛自然圈出光暈,“那光線里連灰塵的起伏都看得清楚”,他言語間像展開了一幕電影鏡頭,下一秒鏡頭里的小男孩就要輕盈地快跑如飛起來了……也不盡然是玩樂,還有實在的勞作,剝蘆柑、摘茶葉。他的記憶里有汗水,仿佛手指上還沾染著茶葉的香,詩意從土壤里生長出來,于山谷中輕舞飛揚。在北京做展覽時,他還不忘向大家“普及”家鄉的色彩,不止慣常印象中的綠,“你看過透光條件下的冬天的青苔嗎?南平的冬天,山里特別冷,因為小時候家里屋頂是瓦片鋪的,那瓦上就會長青苔,瓦片的角度剛好有點傾斜,光線照過來,青苔就會呈現出特別漂亮的棕綠色……”他在回憶時,語調總是比較柔軟,最后這一句仿佛讓我們看到了千利休的茶和王摩詰的詩,沒有顏色出現,但我們已經“看到”了。

“我最早想學攝影,后來也畫過油畫,但發現這些都找不到一種親切的歸屬感。再后來選擇用漆,因為它就是我記憶里最熟悉、最親近的那個材料。”在運用漆時,他曾身處的環境、經歷、記憶就會像植物一般自然生長出來,圍繞著他,讓他看到自己的來路,也才能識得歸途。透過他那半透明的大漆屏風望向院中的蘆葦叢,忽然懷疑那里面是不是藏著某種時空任意門,能令他一秒便從閩南的海邊回到閩北的山里?所以就不難想象去年他的《那水》系列在廈門七尚酒店展覽時,這些帶著呼吸與記憶的抽象畫面在跟真實的光影、水波、清風互動時產生的那種流動的生命力了。在展覽現場就有企業家驚嘆:“原來漆還可以這樣子啊!”而與此前的《那山》系列一脈相承,吳觀真從2017年連續創作至今,“有時候自己也分不清哪個是‘山,哪個是‘水了”。畢竟他所選的“那”字正代表著一種不確定,是他從回憶的視角看到的童年故鄉的風景,在那里山水原本一體。

他把自己這項專利技術命名為“一種輕盈可透光的漆畫藝術制作工藝”。因為對他而言,改造手工織機,調整苧麻材料的經緯度與寬幅,最終是為了讓光能穿透附著其上的大漆。它不是漆畫,也不是技藝,而是記憶。在他的記憶里,沉重深黑的漆經過光的洗禮,已然變得通透輕盈,有了立體的光影,甚至還帶著某種慢放的舞蹈性。這讓眼前他的這些屏風作品在偌大的空間里擁有了虛實相生的立體感:山水縹緲映現層次,花葉任性舒卷開合,藤蔓也在不經意間悄悄爬上窗欞……

這幾年,吳觀真往外走的節奏不得不放緩,“去年一年都在廈門”。但當視角從高、大、遠收到身邊萬物的靜默細節,他反而獲得了一種釋然。于是我們在他今年的新作品中看到了更多親切的意象:蔓延的枝蔓、搖曳的紫藤,似乎跟此刻窗外的那些植物疊影了。“也有朋友問我,用這些紫色、粉色會不會太俗了?”他笑而不語,因為隨著女兒的出生,也隨著這一年沉浸于家庭生活,這些嬌柔的、嫵媚的、甜蜜的粉紫色“是自然而然就出現在我腦海里的”。藝術家當然要有直面痛苦的能力,但同時也要“擔得起”幸福。“不較勁”成為他現在的心態,“要做的事就認真去做,然后好好生活,這是重要的。”所以正準備著將部分工作重心放到上海的他,首先找的不是辦公室,而是“要先有個空間喝茶”。

大漆的“耐”性也恰在此時顯示出了它的優勢。與一般繪畫作品忌諱人手觸碰,需要“隔離”保護不同,他的這些作品以大漆為“顏料”,耐受性極強,“我們恰恰是鼓勵你把它置入生活場景,去觸碰它、親近它,用更多感官去欣賞它”。而這也正是他所理解的漆與生活的關聯,是在脫去了功能束縛之后獲得的能夠與人親近的精神自由。“而藝術,不就是一直在尋求突破與自由嗎?”他所說的,不僅是藝術家的自由,也是作品和材料的自由。因為對他而言,漆最大的特點正在于“它有自己的歸宿”,你越想掌控,它越掙脫。“就像我們喝茶,今年的茶跟去年的茶,即便來自同一棵樹,滋味也必然不同。任何東西都處在變化中,我們要學會接受它。”這不是件容易的事。吳觀真卻可以通過自己的筆觸在某種程度上錨定自己,就像唯有粘性如大漆,才能在如此疏朗的苧麻材料上掛住、延伸、呈現輕盈。這或者真是歸屬他的材料,也是歸屬他的詩意。

1.今年,更多嬌柔嫵媚的粉紫色開始出現在吳觀真的作品中,他說隨著女兒出生,自己逐漸沉浸到日常生活,也把創作觀察和思考放到自己身邊的細微之物,自己心中就自然萌生了幸福感,這種幸福感帶來了新鮮的色彩。

2.吳觀真通過讓漆脫離胎體,在輕盈的苧麻上作畫,而將大眾印象中沉重幽暗的大漆用通透、明麗、靈動的方式表現出來。

3.吳觀真作品《樂山-1》(2021年),材料:苧麻、天然大漆、木屑。

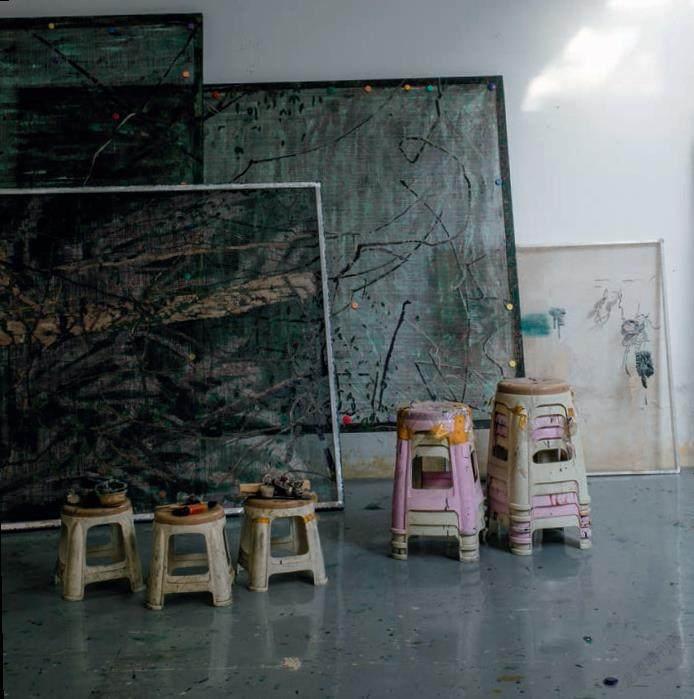

4.吳觀真正在創作中的作品,已經能讓人充分地感覺到光的存在。

吳觀真的日常創作場景,因為光的參與,一切日常也仿佛有了詩意。