地方本科院校國際化體育人才培養研究

——以嶺南師范學院為例*

楊 青 黃凱鳳

(1.嶺南師范學院 體育科學學院,廣東 湛江 524000;2.廣州真光學校,廣東 廣州 510380)

在國際體育交往中,無論是參與國際體育活動,學習他國先進經驗,還是跨國推廣本民族傳統體育文化,國際化體育人才發揮著不可替代的作用。隨著國際體育交往在深度與廣度上的不斷發展,國際化體育人才培養愈發受到重視。據教育部2020年6月數據,我國共有普通高校2688所,其中受地方(省及以下)領導、歸地方管轄、由地方撥付辦學經費的地方本科院校1151所,占比42.8%,[1]地方本科院校已占據我國高等教育的半壁江山。國際化體育人才培養,地方本科院校責無旁貸,理應發揮重要作用。嶺南師范學院自2013年開始,著力推進國際化體育人才培養,取得了可喜的成效。本研究即以嶺南師范學院為例,分析和總結地方本科院校在國際化體育人才培養的路徑和策略,以期完善相關理論,為地方本科院校的國際化體育人才培養提供借鑒與指導。

1 國際化體育人才界定及培養意義

1.1 國際化體育人才界定

欲界定國際化體育人才,必先界定國際化人才。2010年7月發布的《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》指出,要“培養大批具有國際視野、通曉國際規則,能夠參與國際事務和國際競爭的國際化人才。”這份權威文件指出了國際化人才應具備的素質,即具有國際視野、通曉國際規則,能夠參與國際事務和國際競爭。誠然,國際化人才應具有為全人類作出貢獻的責任意識,但在我國快速崛起,大國角力日益激烈的時代背景下,我國高校培養的人才必須具有為國家經濟發展、社會進步貢獻全部心智的決心與毅力。故參照《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》的提法,本研究將國際化人才定義為:具有家國情懷與國際視野,通曉國際規則,能夠參與國際事務與國際競爭的專業人才;將國際化體育人才定義為:具有家國情懷與國際視野,通曉國際規則,能夠參與國際體育事務,具備國際競爭力的體育專業人才。

1.2 國際化體育人才能力結構

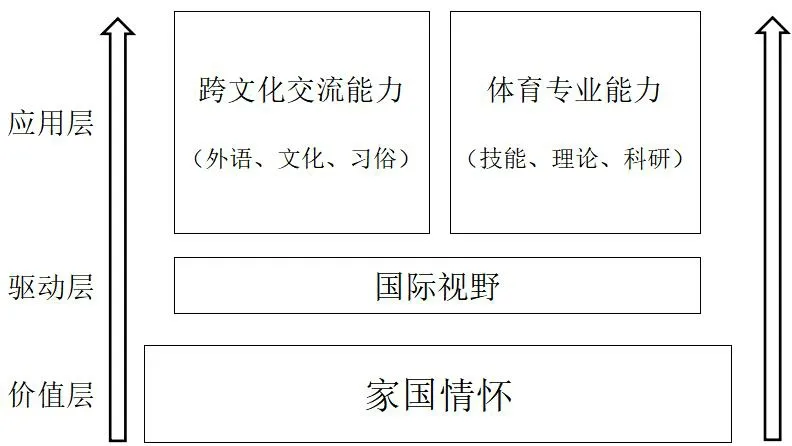

圖1 國際化體育人才能力結構

國際化體育人才,必須具有家國情懷、國際視野、跨文化交流能力與體育專業能力。家國情懷是主體對家庭、國家的認同感與歸屬感。我國高校肩負著為黨育人、為國育才的使命,我國高校培養的國際化體育人才必須具備家國情懷,只有具有家國情懷的人才能為我所用,產生正面的、積極的作用。國際視野是指在思考、處理具體事務時,具有國際化的眼光,能從國外、國內不同的立場、視角看待事務,對事務有全面、公正的把握。跨文化交流能力是指具備一定的口頭與書面的語言能力,并對特定國家的文化風俗有一定的了解,能夠在尊重對方文化風俗、行為習慣的前提下,較為順暢地與國外同事進行工作交流。外語能力是國際交流能力的核心。作為一名體育人才,體育專業能力不可或缺。體育專業能力主要包括掌握一個或多個運動項目技、戰術,掌握一定的體育理論知識,能開展特定運動項目的教學、訓練工作,并具備一定的體育科研能力。

國際化體育人才的能力具有一定的層次結構。家國情懷屬價值層,從最深層支配著個人的思想與行為;國際視野屬驅動層,決定了個人看待事務的立場與視角;跨文化交流能力與體育專業能力屬應用層,處于最外層,決定了個人處理事務的方法與效率。

1.3 國際化體育人才培養意義

國際化體育人才培養是教育國際化的子系統、子工程。教育國際化有主動與被動之分,主動國際化意味著根據自身的主觀意愿,積極主動參與、推動國際化進程,并從中獲取理想收益[2]。國際化體育人才培養無疑屬主動國際化。推進國際化體育人才培養的意義具體表現在:第一,培養國際化體育人才,滿足社會需求;第二,充分調動國內、國外多方面的教育資源,提高培養質量,拓寬升學途徑,擴大就業面;第三,通過國際合作,吸收國外先進的教學理念與教育經驗,推動體育學科建設,提升體育學科國際競爭力;第四,通過國際化體育人才的培養,為開發國際體育市場,推廣民族體育文化作好人才儲備。

2 地方本科院校國際化體育人才培養路徑

2.1 師資國際化

師資隊伍的國際化是培養國際化人才的重要保障[3]。具備國際化的師資,才能培養出國際化的學生。師資國際化的途徑有三:聘請外籍教師,聘請有境外教育背景的本國教師,對本土教師進行國際化培訓。三種途徑各有優勢與不足。如果將外語與外國文化稱之為外,國內的文化稱之為內,則外籍教師知外而不知內,本土教師知內而不知外,有境外教育背景的本國教師內外皆知,但多數內外皆不精。在數量方面,在地方高校,本土教師最多,有境外教育背景的本國教師次之,外籍教師最少。為充分發揮各類教師的長處,取得最佳的教育效果,必須根據學校的自身情況合理地選用與配置三類教師。

聘任外籍教師與有境外教育背景的本國教師省事,易見成效,但本土教師,特別是本土中青年教師的國際化培養亦不可忽視。一方面因為本土教師數量多,承擔著大部分的教學任務,在國際化人才培養中起著非常重要的作用;另一方面也在于高校的職能。高校的核心職能是人才培養,培養的對象既包括學生,也包括教師,特別是中青年教師。中青年教師的國際化發展主要有以下途徑:到國外高水平高校及科研機構進修、交流,參加國際學術會議。

嶺南師范學院根據學校的實際情況,穩步推進師資隊伍的國際化。體育科學學院現有外籍教師一人,境外留學歸來教師八人。在中青年教師國際化培養中,學校支持中青年教師赴海外交流、進修,并利用學校的優勢,啟動武術教師孔子學院輪崗計劃,既滿足了孔子課堂教學的需要,又推動了武術教師的國際化發展。

2.2 課程國際化

課程是教育教學的基本依據,是構建學生知識體系、發展學生能力的基本途徑與手段。要培養國際化人才,必須注重相應的課程建設,即課程國際化。課程國際化是指在國際觀念的指導下,把國際的、跨文化的知識和觀念融合到課程中來,通過課程內容、課程結構、課程管理、教材建設、外語學習等各種形式,培養出具有國際觀念、國際視野和技能的國際性人才的動態發展過程[4]。國際化后的課程稱之為國際化課程。美國教育委員會就將國際化課程、國際化輔助課程及其學習結果作為評價學校國際化水平的六大支柱指標之一[5]。哈佛大學等名校的國際化課程,占到了總課程數的50%左右[6]。

嶺南師范學院體育科學學院在國際化課程建設方面,主要做法有三:一是將國際專業證書考核內容納入課程教學,如將CMAS星級教練員考核內容納入“潛水理論與實踐”課程,鼓勵學生在完成課程學習后考取相應證書;二是結合專業需要,開設外語課程或雙語課程,如“俄語”“體育專業基礎英語”“健身俱樂部職場專業外語”“潛水職場英語口語”“武術專業英語”“武術雙語教學理論與實踐”“太極拳雙語教學理論與實踐”等;三是開設拓寬學生國際視野的課程,如“世界潛水地理知識”“水下文化遺產鑒賞與發掘”。

對于地方高校而言,嶺南師范學院所采用三種課程國際化方式較容易實現。但應該理性地看到,這三種方式的國際化程度并不高。國際化程度更高、更適合地方本科院校的課程建設與實施方案,還有待進一步探索。

2.3 平臺國際化

國際化體育人才培養的方式有多種。以參與院校為標準,可分為國內院校單獨培養、國內外院校合作培養、國外院校單獨培養三類。對于國內地方高校而言,最為有效且可行的方式是國內外院校合作培養,即與國外院校合作,共同構建培養平臺。構建培養平臺,并保障平臺的高效運行,對國際化體育人才培養有著重要的意義,主要表現在:一、提供資金、人才、政策方面的保障;二、保障師資國際化、課程國際化得到實施,推動國際化體育人才培養朝常規化、正規化發展。

嶺南師范學院的國際化體育人才培養平臺主要有兩個,以孔子課堂為基礎的中白國際化體育人才培養平臺和亞洲潛水學院、潛水國際論壇平臺。2015年,在國家漢語國際推廣領導小組辦公室(簡稱國家漢辦)的大力支持下,嶺南師范學院與白俄羅斯國立體育大學簽署協議,合作成立白俄羅斯國立體育大學孔子課堂,嶺南師范學院每年派遣體育專業學生到孔子課堂實習。實習后的學生,多數選擇在白俄羅斯深造,攻讀碩士、博士學位。在國際化體育人才培養的大力推動下,白俄羅斯國立體育大學孔子課堂2018年被國家漢辦評為“先進孔子課堂”,在全球1193所孔子課堂中,獲此殊榮的僅有5所。2020年孔子課堂升格為孔子學院。為深化國際化體育人才培養合作,嶺南師范學院與白俄羅斯國立體育大學正商討研究生聯合培養事宜。相信隨著研究生聯合培養計劃的實施,嶺南師范學院的國際化體育人才培養工作將步入新的階段。在國家體育總局、亞洲潛水聯合會的支持下,嶺南師范學院與國家體育總局湛江潛水學校合作成立了亞洲潛水學院,在亞洲首開潛水本科人才培養先河。后又舉辦潛水國際論壇,邀請國內外潛水領域的專家、學者前來講學,促進學生的國際化發展。

3 地方本科院校國際化體育人才培養優化策略

3.1 認準發展方向,精選合作院校

全世界有200多個國家和地區,各有不同的文化與風俗。所謂的國際化不是要學習每個國家的語言文化,這種做法不可行也無必要,應該找準一個方向,選擇具有文化代表性與交流合作潛力國家與地區予以突破。嶺南師范學院選擇以白俄羅斯為突破口,逐步向東歐輻射。白俄羅斯是前蘇聯加盟共和國,俄語為官方語言,高等教育較為發達,有著廣闊的發展前景。

優質高水平的院校,有著更好的師資力量、學習氛圍、學習資源以及教學質量監督機制。選擇優質高水平的院校開展合作,可以使國際化體育人才培養質量得到保障。這點已被歷史所證明。上世紀末本世紀初,我國推出了一系列針對性政策,建立高水平的公派研究生項目,選派一流學生赴國外一流院校、師從一流教師,極大地促進了我國高等教育國際化人才的培養[7]。習近平總書記2018年9月10日在全國教育大會上強調:“要擴大教育開放,同世界一流資源開展高水平合作辦學。”嶺南師范學院選擇的合作院校白俄羅斯國立體育大學是白俄羅斯最高體育學府,有著很高的體育教學、訓練、科研水平,在整個歐洲都有著較大的影響力,曾培養出世界、歐洲冠軍240多人。在與白俄羅斯國立體育大學合作中,嶺南師范學院受益良多。

一般而言,地方本科院校較之部屬重點院校,在國際化發展方面缺乏資源與渠道,即便如此,在選擇合作伙伴時還是應保持較高的標準,寧缺毋濫,不能只圖虛名而浪費寶貴的教育資源與學生的青春。

3.2 高度重視學生的交流能力培養

具備外語能力,不一定是國際化人才,不具備外語能力,一定不是國際化人才。在跨文化交流過程中,最先用到也是最重要的工具就是語言,外語水平的高低,是決定交流成效的重要因素。學生具備了一定的外語能力,就具備了成為國際性人才的前提因素,故有研究者認為扎實強化學校的外語教學和學習,努力提高學生外語學習的質量和水平是學校培養國際化人才的首選方式[8]。因此,致力于培養國際化體育人才的高校,必須充分學生外語能力的培養。

鑒于外語對于國際化人才的重要性,學校、教師必須根據學生的現狀,拿出確實可行的方案來提高學生的外語學習興趣,循序漸進地提高學生的外語水平。在語種的選擇上,除了普遍開設的英語之外,還應根據國際化的發展方向,開設相應的語言課程。如嶺南師范學院就根據學生的主要國際化去向,開設了俄語課。

交流能力并不等同于語言能力。交流是以語言為媒介進行信息交換的過程。交流的質量不僅取決于語言能力與信息含量,還取決于交流者的膽量和交流的方法、技巧。要提高學生的交流能力,除了開設外語、交流溝通相關課程外,還應為學生提供充足的交流實踐機會,讓學生在實踐中提高膽量、錘煉能力。

3.3 重視中國傳統文化教育

國際化的視野,要以中國文化為根,以中國情懷為魂[9]。新時期的國際化體育人才必須具有家國情懷,既面向世界,又心系祖國,在參與國際體育活動時,將促進中外體育交流、推廣民族優秀體育文化當作自己的重要職責。有鑒于此,必須重視學生中國傳統文化教育。中國優秀傳統文化是民族瑰寶,是鑄造中國人精神與性格的文化基因,是家國情懷的重要來源。對有志于國際化發展的體育人才進行中華傳統文化教育有著重要的意義,主要表現在:強化家國情懷,增強文化自信;熟悉中外文化,在中外文化的互鑒中把握發展方面,奠定交流基礎;為中華民族傳統體育文化國際推廣做好知識與技能儲備。

嶺南師范學院結合體育專業的特色,開設了武術、舞龍舞獅、中華茶藝、中醫推拿按摩等課程,要求赴孔子學院實習的學生必修這些課程。嶺南師范學院實習生與留學生武術、舞龍舞獅表演的足跡已遍及白俄羅斯的每一個州。設在體育大學孔子課堂的中華茶室,多次接待包括白俄羅斯總統在內的政府要員。這些活動為學生的國際化發展及中國優秀傳統文化的國際推廣產生了積極意義。

4 結語

培養國際化體育人才是中外體育交流發展對高校提出的新要求,地方本科院校在其中可發揮重要作用。國際化體育人才是具有家國情懷與國際視野,通曉國際規則,能夠參與國際體育事務,具備國際競爭力的體育專業人才。地方本科院校的國際化體育人才培養,應做好師資國際化、課程國際化,構建國際化育人平臺。在實施過程中,認準方向,精選合作院校,重視學生交流能力的培養,重視學生的中國傳統文化教育。

地方本科院校有意識、有目的的國際化體育人才培養近年才興起,相關的理論研究尚處起步階段。本研究從國際化體育人才定位、師資國際化、課程國際化、育人平臺構建、培養策略等方面展開了分析與探索,這些工作尚屬粗淺,有待于進一步細化與深入。