前庭神經元炎與后循環缺血導致眩暈鑒別中視頻頭脈沖試驗的應用效果觀察*

郭榮盛 施輝東 蘭希琛 馮玉玲 邱永青

(江西省信豐縣人民醫院 信豐 341600)

前庭神經元炎、后循環缺血是臨床中較為常見的眩暈癥狀誘因,并且二者的發生與急性外周前庭疾病存在密切聯系[1]。目前臨床采用的前庭功能檢查方法準確率較低,同時由感染病毒后引發的前庭神經元炎患者臨床表現為聽力正常,也未存在其他腦干功能障礙現象以及急性單側前庭功能受損所引起的體征表現,因此該病缺乏顯著的早期特異性,臨床在鑒別前庭神經元炎、后循環缺血所導致的眩暈癥狀時,更需要具體化的診斷測試[2],探究具有普適性、敏感性及特異性的前庭功能檢測方法是十分必要的。近年來臨床中用于檢測眩暈及前庭功能的方法得到了發展,主要有視頻頭脈沖試驗(VHIT),相比較于傳統冷熱試驗,VHIT 具備檢測半規管低頻功能,并且可以對不同程度損傷進行定量分析,具有對6 個半規管功能是否損傷進行定性分析的檢測優勢。該方法通過施加一定脈沖,直接刺激患者頭部,同時檢查分析患者顱內的半規管功能受損情況,具備操作簡便、分辨性較強的優點[3];其次,研究發現VHIT 還具有重復性高、耐受率強等應用優勢[4]。為進一步分析VHIT 應用于眩暈誘因(前庭性偏頭痛、后循環缺血)的鑒別效果,本研究中對院內的前庭神經元炎、后循環缺血所致眩暈患者,以及健康體檢者進行了VHIT 檢測分析。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 臨床資料 研究對象為2020 年1 月至2022年1 月院內收治的前庭神經元炎、后循環缺血所致眩暈患者各40 例,分別命名為觀察一組、觀察二組,同時選取同期體檢健康者40 例為對照組。觀察一組中男性19 例,女性21 例;年齡33~58 歲,平均年齡(49.25±4.07)歲。觀察二組中男性15 例,女性25例;年齡 32~59 歲,平均年齡(49.47±4.54)歲。對照組中男性21 例,女性19 例;年齡32~60 歲,平均年齡(48.07±5.23)歲。比較三組一般資料,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 入組標準 (1)納入標準:經診斷,觀察一組符合國際頭痛疾病的分類標準[5],前庭神經元炎的相關診斷標準,觀察二組符合中國后循環缺血疾病專家共識診斷標準[6],后循環缺血的相關診斷標準;臨床資料齊全,依從性較好;患者和家屬均知情及同意參與。(2)排除標準:合并患有顱內腫瘤的患者;使用過激素類、鎮靜劑類藥物后,前庭系統受到影響的患者;因個人原因,中途退出的患者。

1.3 方法 三組均進行VHIT 鑒別。具體方法為:將患者帶入亮室中,處于坐位,佩戴好目鏡,頭部保持前傾狀態后,目視距離患者1 m 外的靶點,醫師立于患者背后一側,抱住患者頭部,進行突然、快速、較小幅度的無規則甩頭,方向不定,共進行約20 次;在整個過程完成后,通過計算機計算,得到三組的VOR 增益值,同時統計三組的補償性掃視陽性率。

1.4 觀察指標 (1)比較兩組觀察組的病變側與正常側的VOR 增益值;(2)比較三組的增益值不對稱值;(2)比較三組補償性掃視陽性率,陽性標準為:水平增益大于(1.00±0.20),以及垂直增益大于(1.00±0.30);VOR 增益不對稱水平值超過 20%,以及VOR 增益不對稱垂直值超過25%。

1.5 統計學分析 采用SPSS20.0 統計學軟件分析數據。計量資料以()表示,采用t檢驗,采用F檢驗比較三組單因素計量資料;計數資料以%表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

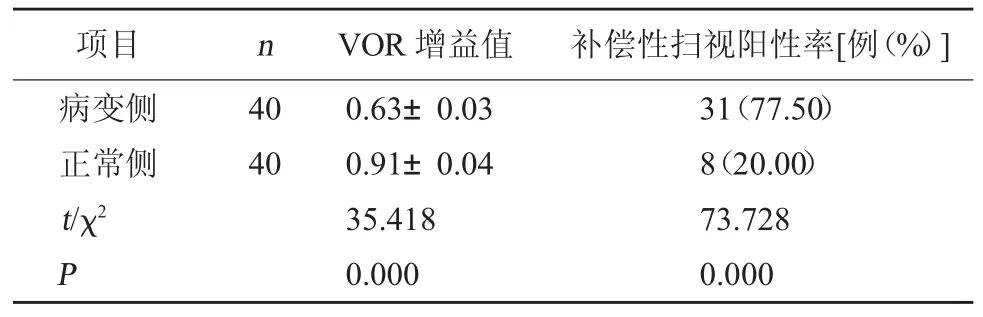

2.1 觀察一組病變側與正常側的VHIT 檢測結果與正常側對比,觀察一組患者病變側的VOR 增益值明顯較低,且補償性掃視陽性率明顯較高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 觀察一組病變側與正常側的VHIT 檢測結果()

表1 觀察一組病變側與正常側的VHIT 檢測結果()

項目 n VOR 增益值 補償性掃視陽性率[例(%)]病變側正常側t/χ2 P 40 40 0.63±0.03 0.91±0.04 35.418 0.000 31(77.50)8(20.00)73.728 0.000

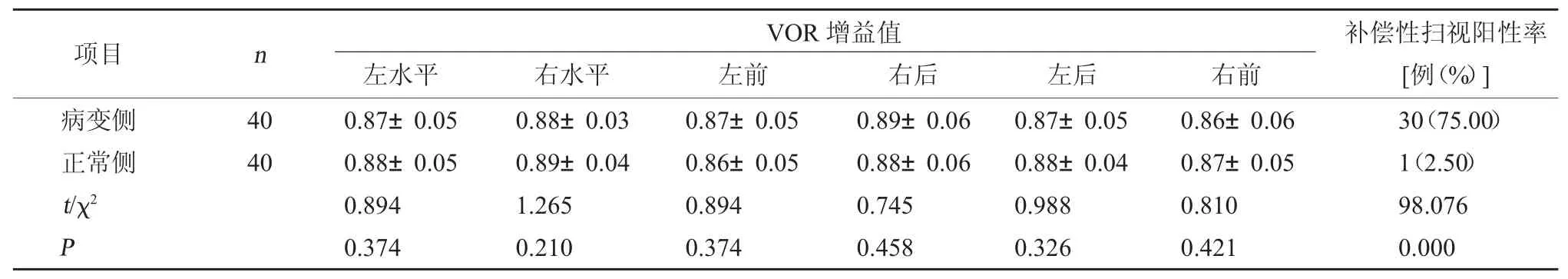

2.2 觀察二組病變側與正常側的VHIT 檢測結果與正常側對比,觀察二組患者病變側各方位VOR增益值無顯著性差異(P>0.05);而病變側的補償性掃視陽性率顯著高于正常側(P<0.05)。見表2。

表2 觀察二組病變側與正常側的VHIT 檢測結果()

表2 觀察二組病變側與正常側的VHIT 檢測結果()

項目 n VOR 增益值左水平 右水平 左前 右后 左后 右前補償性掃視陽性率[例(%)]病變側正常側t/χ2 P 40 40 0.87±0.05 0.88±0.05 0.894 0.374 0.88±0.03 0.89±0.04 1.265 0.210 0.87±0.05 0.86±0.05 0.894 0.374 0.89±0.06 0.88±0.06 0.745 0.458 0.87±0.05 0.88±0.04 0.988 0.326 0.86±0.06 0.87±0.05 0.810 0.421 30(75.00)1(2.50)98.076 0.000

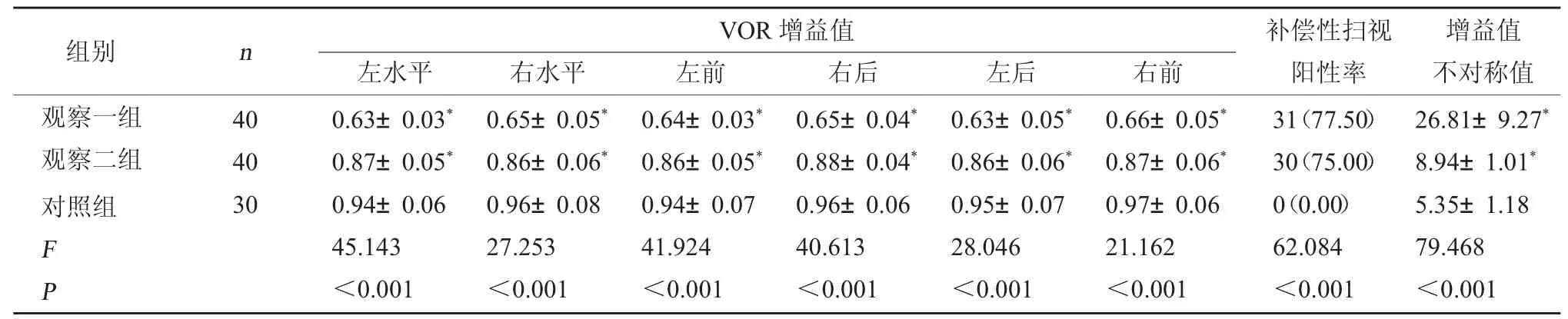

2.3 三組VHIT 檢測結果比較 與其余兩組對比,觀察一組的各方位VOR 增益值顯著下降,差異有統計學意義(P<0.05);且補償性掃視陽性率、增益值不對稱值均顯著升高(P<0.05)。見表3。

表3 三組VHIT 檢測結果比較()

表3 三組VHIT 檢測結果比較()

注:與對照組比較,*P<0.05。

組別 n VOR 增益值左水平 右水平 左前 右后 左后 右前補償性掃視陽性率增益值不對稱值觀察一組觀察二組對照組40 40 30 F P 0.63±0.03*0.87±0.05*0.94±0.06 45.143<0.001 0.65±0.05*0.86±0.06*0.96±0.08 27.253<0.001 0.64±0.03*0.86±0.05*0.94±0.07 41.924<0.001 0.65±0.04*0.88±0.04*0.96±0.06 40.613<0.001 0.63±0.05*0.86±0.06*0.95±0.07 28.046<0.001 0.66±0.05*0.87±0.06*0.97±0.06 21.162<0.001 31(77.50)30(75.00)0(0.00)62.084<0.001 26.81±9.27*8.94±1.01*5.35±1.18 79.468<0.001

3 討論

眩暈是一種人體運動錯覺,當患者前庭功能異常時,一旦自身位置發生改變,或對于周圍環境物體運動狀態的感知變化時,就極易導致眩暈癥狀發生。前庭神經元炎患者對運動感知異常,其病因與半規管、耳石系統等發生異常有關;而后循環缺血病因主要是動脈粥樣硬化,其根本機制為栓塞,常見臨床癥狀包括:頭暈、感覺異常、四肢共濟失調等。在神經內科門診中,前庭神經元炎、后循環缺血雖然癥狀類似,但對于治療兩種疾病的方法差異明顯;因此,早期明確鑒別兩種疾病對于后期選擇正確治療方案具有確切意義[7]。目前,臨床中應用于鑒別前庭功能病變的方法主要包括:冷熱實驗、旋轉測試、鞏膜搜索線圈等,但研究結果表明,以上方法均存在一定缺陷,如檢測率較低等。VHIT 是一種評估VOR 的新方法,由頭脈沖試驗改進發展而來。患者在佩戴視頻眼罩后,頭部接受高頻刺激,可同時獲得6 個半規管前庭功能數據[8~9]。本研究對前庭神經元炎眩暈患者40 例、后循環缺血眩暈患者40 例及健康體檢者40例進行了VHIT 檢測分析,結果發現VHIT 應用于前庭神經元炎、后循環缺血導致眩暈中,具有較高鑒別價值,尤其對于前庭神經元炎,具備較高陽性檢出率。

從VHIT 結果中(VOR 增益值、掃視分析特點等)可進一步定位診斷病變側;研究認為,VHIT、冷熱實驗是對中樞性前庭綜合征與外周性內耳相關良性病變進行辨別的有效方法,其檢查結果是診斷外周性前庭功能異常與否的可靠依據,具有提示中樞部位損傷的可能性[10]。本研究結果中,VHIT 在觀察一組診斷中的補償性掃視陽性率為77.50%,高于觀察二組,該結果提示前庭神經元炎患者中前庭功能各方面均可存在著不同程度的異常表現,一部分中樞性眩暈患者VHIT 完全正常,此比例高于前庭神經元炎,證明異常的VHIT 多提示外周性病變的可能性。其次,病變側增益值明顯低于正常側,提示VHIT 用于前庭神經元炎的診斷時,表現為低增益值,可用于眩暈疾病的定位診斷,能夠明確到何種半規管功能出現問題;且與對照組相比,VHIT 結果呈現較低增益值,并伴有77.50%的補償性掃視異常陽性率,提示外周性前庭功能損傷;而在后循環缺血組與對照組比較中,兩組各水平的VOR 增益值相比較為接近,但其補償性掃視陽性率比較有明顯差異,說明在中樞性眩暈病人中,VHIT 結果多表現為陰性,正常的VHIT 結果多提示中樞病變的可能性,但部分患者為陽性,其特征為陽性補償性掃視結果,多出現在后循環供血區的小腦和腦干病變患者中,且無增益值減低;與后循環缺血相比,前庭神經元炎的VHIT 結果呈現低增益值、高補償性掃視陽性結果,提示VHIT 可以用在前庭神經元炎和后循環缺血的鑒別診斷中。

VHIT 具有快速判斷前庭功能損害、操作簡便、高效等優勢,已被臨床廣泛應用于診斷眩暈等疾病,其主要作用原理是通過檢測VOR 增益值,以此評估在高頻刺激狀態下,內耳六個半規管的前庭功能[11]。在高頻、放松情況下,實施被動甩頭刺激,記錄患者前、后、左、右側水平6 個半規管的VOR 增益值以及3 個增益不對稱值,當VOR 增益值降低時,則表示相應方位的半規管功能受到損害,增益值不對稱值大小對應表示單側前庭功能受到損害的嚴重程度,對于提高眩暈的診斷準確率等具有一定應用價值。在VHIT 的檢測結果中,增益值的高低對應顯示了前庭眼反射中眼動、頭動之間的相對關系,在正常情況下,眼動、頭動的運動軌跡基本保持相同,因此,增益值的正常值應趨近于1[12];當增益值降低時,提示眼動角速度較頭動角速度高,因此臨床檢測時發現凝視的位置障礙,可反映出對應半規管功能受到損害,同時,不對稱值反映了對應單側區域前庭功能的受損害程度,可根據不對稱值對應評估每對半規管的功能情況[13]。臨床常采用冷熱試驗診斷前庭下神經受損,但是冷熱試驗結果僅能作為水平半規管處于低頻功能狀態時的評價依據,對于后半規管處于低頻功能狀態的患者,或者僅前半規管處于低頻功能狀態的患者,冷熱試驗并不足以區分,但VHIT方法可以實現垂直半規管的定量功能狀態檢測,具備一定檢測優勢[14~15]。

前庭功能檢查是臨床上評估外周前庭功能的一種無創性檢查技術,是鑒別不同疾病所致眩暈患者的必要技術手段[16]。近年來,隨著醫護人員對前庭相關疾病了解的深入,相關專家總結出了前庭功能檢查的相關共識,并進一步規范了臨床檢查指標,因此,臨床研究可對不同疾病、年齡和病程階段的患者進行各種前庭功能檢查,并進行精確分析[17]。本研究中,與其余兩組對比,觀察一組的VOR 增益值顯著下降,且補償性掃視陽性率、增益值不對稱值均顯著升高,其原因可能是VHIT 在捕捉患者變化時,敏銳性較強,同時高頻率頭部沖動效果的提升,直接顯著增加了前庭功能障礙患者檢測的陽性率[18]。經VHIT檢查,結果呈陽性,提示發生了外周病變;結果呈陰性,提示可能存在中樞系統病變。其次,小腦、腦干等病變的發生也具備發生補償性掃視的可能性,因此實際診斷時,應靈活采取鑒別方式,形成準確度較高的判斷結果。此外,VHIT 具有展現運動所需的高頻半規管功能狀態的優勢,在前庭神經元炎中,常見診斷依據包括水平半規管異常,因此對該類疾病患者而言,VHIT 診斷時可見較多數量的水平半規管,可根據較強頻率依賴性,進一步實現外周前庭疾病確切診斷。

綜上所述,VHIT 可通過VOR 增益值、增益值不對稱值及補償性掃視陽性率鑒別評估前庭性神經元炎、后循環缺血所致眩暈,具有一定應用價值。但本研究存在樣本量限制,故后期研究可進一步加大研究對象數量,深入探討VHIT 對前庭功能障礙疾病評估的相關性、差異性,進而提升眩暈癥狀的鑒別準確率。