雷曉華:扎根基層“小”舞臺,舞出人生大精彩

田祥玉

當我們把一件事做到了極致,就定能收獲“苔花”開成“牡丹”的驕人成績。這是父親告訴她的樸素道理,也是這位扎根基層13年的年輕干部,一直都在踐行的人生格言!

黨的二十大代表雷曉華是全國唯一畬族自治縣—浙江省麗水市景寧畬族自治縣的少數民族代表。扎根偏遠鄉村13年,這位85后鄉鎮黨委書記帶領群眾,把一個“邊境”貧窮小山村打造為年入千萬元的明星鄉鎮。雷曉華用亮眼的成績,兌現了10年前的入黨誓言:“只有用心為人民群眾著想,才能真正走進人民群眾的心中。”

大膽嘗試,“綠水青山”也能變“金山銀山”

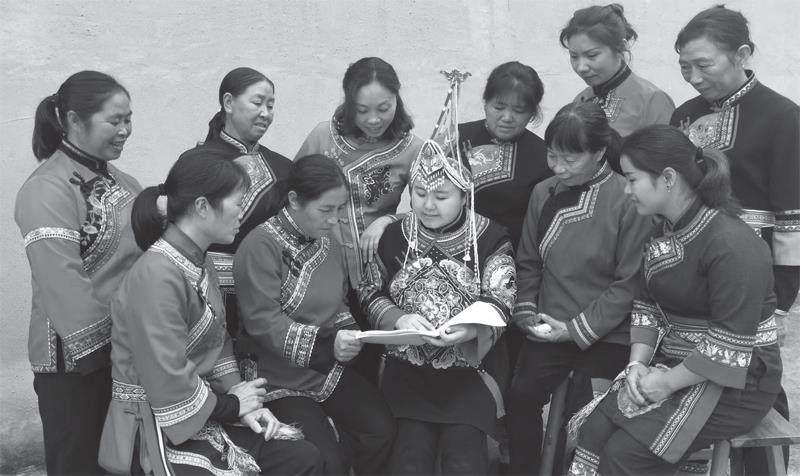

2022年10月26日上午,景寧縣毛垟鄉紅星街道崗石畬寨崗石村講堂。伴隨悠揚的畬歌,雷曉華與20多名父老鄉親圍坐在一起,正在聲情并茂地宣講黨的二十大精神。

黨的二十大閉幕后,雷曉華從北京回來后顧不上休息,當天就走村入戶,向群眾傳達黨的二十大精神。鼓干勁,談發展,這已是她回來后3天中的第4次宣講。“作為一名普通黨員,現場聆聽習近平總書記所作的二十大報告后,我為祖國在新時代的偉大變革深感驕傲和自豪。”雷曉華說,她會以身作則,帶領黨員、群眾,真正讓黨的二十大精神在毛垟鄉落地生根,開花結果。

雷曉華所工作的毛垟鄉曾是典型的“空心鄉”,山多路少、交通不便,九成村民外出務工經商。她以黨建引領紅色旅游和苔蘚產業融合發展,使得旅游、苔蘚產品收入都超千萬元,毛垟鄉走出了一條紅綠融合的新路子。

小舞臺上舞出大精彩,作為鄉鎮黨委書記的雷曉華功不可沒。

2010年,雷曉華考入景寧縣大均鄉人民政府,從駐村干部、文化員、鄉團委書記干到黨政辦副主任。2013年入黨后,雷曉華更加堅定了在基層干一輩子的決心。

2014年,她出任毛垟鄉副鄉長。這里山多路少、交通不便,九成村民帶著孩子外出務工或經商,在家留守的多是老人,昔日溫馨熱鬧的地方已經變成了“空心鄉”。大家都知道毛垟鄉是塊不好啃的“硬骨頭”,但雷曉華笑了,因為從小她就敢于挑戰各種不可能。

得知爐西村有一系列紅色故事,雷曉華馬上請來黨史專家挖掘驗證,帶著村干部全力建設紅色教育基地,不到半年就推出了一系列紅色旅游套餐。

2018年,雷曉華又為毛垟鄉引入苔蘚產業。2020年,毛垟鄉以紅色旅游賦能全面小康的做法,被納入中國全面小康發展報告浙江樣本。周邊鄉鎮就紛紛效仿,雷曉華沒有氣餒,2021年春節剛過完,她帶著由鄉干部和黨員組成的“雙招雙引”小分隊,踏上招商之旅。5小時火車,她滿心想的都是苔蘚那點事兒。

最終,雷曉華的真誠、自信和豐富的苔蘚知識,打動了中國苔蘚專家、深圳仙湖植物園研究員張力博士。他不僅親自擔任毛垟鄉的鄉村振興顧問,還帶著一批苔蘚學術專家及技術團隊組成了毛垟鄉的智囊團。

一個更宏偉的目標浮現在雷曉華腦海:要把毛垟鄉建設成浙閩最大的苔蘚智能化育苗總部基地。當她把這個想法告訴父母時,他們不約而同地點頭道:“你肯定行!”

把不可能變成可能,大家紛紛夸贊小雷書記有本事,卻不知道她之所以屢創奇跡,其實與兒時就養成的獨立自信、堅韌頑強品格以及強烈責任感不無關系。

迎難而上,小“苔花”也能開成大“牡丹”

雷曉華是麗水市蓮都區人,父母都是畬族。四五歲時,雷曉華就知道:作為家庭一分子,必須承擔掃地、洗碗等家務;七八歲時,每周要為家人做兩三次飯;再大一些,父母干農活兒也會帶著雷曉華,比如他們下田插秧,她就要負責拔秧苗。

這種自然而然的家庭分工讓雷曉華從小就知道,在人生的每個階段,我們都有必須要承擔的義務。“兒時幫父母分擔家務,現在在鄉里工作,我就得全心全意為老百姓服務。”

雷曉華的父母都是農民。爸爸經常說的一句話是:“只要不是壞事,你都可以去做!”他鼓勵孩子勇敢嘗試,即便是玩,也要玩出名堂來。

時隔多年,雷曉華依然記得1991年夏天,6歲的她做了人生中的第一頓飯。米飯煮成了夾生,她害怕被父母批評,沒想到他們卻吃得很開心。

媽媽說:“飯雖夾生,可你炒的雞蛋很好吃啊。”爸爸也不停夸贊雷曉華:“我們沒讓你做飯,你卻替我們做了。第一次做已經很不錯了,相信下次會更好!”

第一次做飯就得到父母肯定,雷曉華很開心,從那以后經常下廚。大約7歲時,她已經能輕松做出三菜一湯。“做飯對一個五六歲小孩來說不是小事,但父母的鼓勵讓我覺得只要不斷嘗試,一定能做出美味的飯菜!”雷曉華說,也正是小時候經常做飯的經歷,讓她很有韌性,無論面對什么困難都不害怕,反而想去試試看。

“媽媽不怎么管我,打我記事起,她就把我當成大人。上學穿什么衣服、什么時候洗澡、跟誰去玩兒,她從不過問。但如果我調皮搗蛋欺負別人,她不會原諒。”媽媽的放手,讓雷曉華養成了獨立自信的性格。

雷曉華媽媽特別熱心,村里有些老人只懂畬語,她就抽空兒教雷曉華學畬語。“這樣老人需要幫助時,你才聽得懂。”媽媽說。

雷曉華爸爸二胡拉得非常好,下雨天或農閑常常在家里拉二胡。村里老人圍過來,雷曉華就會在二胡伴奏下唱畬語歌。她聲音清脆婉轉,大家都很喜歡聽她唱歌。有時候,她還會自己編畬語歌唱給老人聽。

兒時的雷曉華一心想跳出農門,走出山野去大城市。18歲那年,雷曉華考上麗水學院音樂專業。她的民歌唱得很好,鋼琴九級,加上性格開朗活潑,深受周圍人喜歡。如果順著這條路往下走,她的人生很可能比現在要輕松得多。但畢業前夕,雷曉華卻做出了令人驚訝的選擇:去農村,把青春奉獻給那片淳樸也貧窮的土地。她打小就自己做主,所以父母也沒反對。

在大均鄉工作時,母親教的畬語幫了大忙。大均鄉是畬族聚集鄉鎮,這里的老人基本只會說畬語,一般年輕人都聽不懂,而雷曉華卻可以用流利的畬語跟他們嘮嗑。為了跟老人走得更近,她把黨的政策翻譯成畬語唱給他們聽。

去毛垟鄉工作后,雷曉華被大家親切地稱為“管家婆”。這里的老人習慣大事小情都找“小雷書記”。只要接到求助電話,無論何時何地,雷曉華都會馬上幫忙,全鄉有200多位老人,個個都是她的“鐵桿粉絲”。

“往群眾家跑得勤了、聊得深了、做得實了,群眾眼里才能有你,心里才能信你。”可是父母的家,雷曉華回去得越來越少。

女兒在鄉里工作,即便是周末節假日,住在城里的父母想見雷曉華一面都很難。回家路程并不遠,但好不容易回一次,不是還沒到家就接到電話要掉頭回去,就是飯吃到一半放下碗筷往鄉里趕。

看到女兒這么辛苦,父母很心疼。“沒想到她讀完大學又回農村了,工作很辛苦……”雷爸爸說的時候,臉上有心疼也有自豪。

“白日不到處,青春恰自來。苔花如米小,也學牡丹開。”袁枚的這首《苔》,雷曉華特別喜歡,也真的把不起眼的“苔花”變成了盛放的“牡丹”。2021年,雷曉華被評為全國優秀黨務工作者。2022年6月,她當選為黨的二十大代表。

2022年10月23日,剛參加完黨的二十大的雷曉華告訴記者:鄉村“承包”了她的整個青春,她陪鄉村發展,鄉村也伴著她成長。她說:“人們都說年輕人貴在有想法,而鄉村這片廣闊的天地,可以讓你的想法真正變成現實。黨的二十大報告再次強調全面推進鄉村振興,指出:‘全面建設社會主義現代化國家,最艱巨最繁重的任務仍然在農村。我希望以貫徹落實黨的二十大精神為契機,用我們的奮斗來實現精神和物質的雙豐收,也期待更多人才向鄉村涌流,一起在基層‘小舞臺,舞出人生大精彩!”

(感謝浙江省麗水市婦聯、景寧畬族自治縣婦聯對本次采訪的大力支持)