中學生受欺凌與抑郁情緒的關系:安全感與自尊的中介作用*

劉 燊 洪新偉 陳燕鈴 宋明華 張 林**

(1.安徽農業大學人文社會科學學院心理學系,合肥 230036;2.寧波大學心理學系暨研究所,寧波 315211;3.湖州師范學院心理健康教育指導中心,湖州 313002)

1 引言

遭受同伴欺凌會導致兒童青少年出現一系列心理社會適應問題,如抑郁、焦慮、攻擊等(Choi et al.,2021)。抑郁是衡量心理健康的重要指標之一,也是兒童青少年群體中普遍存在的一種情緒問題(盧富榮等,2020)。抑郁情緒不僅會嚴重影響中學生的學習和生活,甚至有可能導致自殺(Thapar et al.,2012)。持續受欺凌的個體會表現出更低水平的自尊與更多的抑郁情緒(Garandeau et al.,2018)。盡管目前已有關于受欺凌與抑郁情緒的研究(Garandeau et al.,2018),但卻忽視了從個體內在保護因素入手,探討如何減少和避免受欺凌影響中學生抑郁情緒。本研究試圖回應這一問題,為早期預防和干預中學生抑郁情緒提供具體且有針對性的建議。

在探討受欺凌中學生的心理健康狀況時,安全感是一個重要的指標。安全感是個體對身體或心理可能會出現的危險或風險的預感,以及在應對處置時的有力或無力感(叢中,安莉娟,2004)。低水平的安全感是預測個體心理健康問題(如抑郁情緒)的重要危險因素,低安全感個體容易表現出不穩定情緒(倪亞琨等,2015)。安全感作為低層次需求,來源于穩定安全的生存環境,即個體不存在被傷害或傷害的威脅和恐懼(Maslow et al.,1945)。受欺凌作為一種負性事件,會對個體造成威脅,使得安全感無法得到滿足,從而產生緊張、焦慮和抑郁等消極情緒。例如,失去基本的安全感體驗,個體的生活滿意度和生活質量會下降(Tang et al.,2018),面對內外部應激刺激時會采取回避退縮的消極應對策略,從而導致抑郁、沮喪等不良情緒的出現(周瑋等,2020)。有研究發現,安全感顯著負向預測抑郁情緒(Fan et al.,2021)。安全感往往是一個心理過程,會受到所處環境的影響(Generaal et al.,2019)。受欺凌是影響個體安全感的重要環境刺激,經常受欺凌的個體會體驗到更多的不確定感和更弱的心理控制感,心理安全感會降低(林國鳳等,2018)。根據抑郁的心理應激理論,受欺凌作為應激源會通過影響個體的內在心理過程進而影響抑郁癥狀(Coyne & Downey,1991)。例如,在虛擬的網絡世界中,網絡受欺凌可以顯著降低青少年的心理安全感(Niu et al.,2020);職場受欺凌與員工的職場安全感之間同樣呈顯著負相關(Jalali et al.,2020)。另外,安全感也被發現在受欺凌與其他一些心理問題的關系中起中介作用,長期受欺凌個體可能會體驗更少的安全感,從而使得個體常伴隨強烈的自卑感和敵對情緒(高峰強等,2017)。綜上,本研究提出假設1:安全感在受欺凌和抑郁情緒之間起中介作用。

此外,自尊與個體的心理健康也存在密切關聯(張向葵等,2015)。根據抑郁自尊理論,低自尊是抑郁最重要的易感特質之一(李大林等,2019)。當個體處于一種負性認知狀態(如認為自己是沒有價值的)時,更容易出現抑郁情緒;相反,當個體對自我有更加正面的認知時,便能更多地進行自我價值肯定,從而通過更加積極的視角來緩解抑郁情緒(周宗奎等,2021)。低自尊可以顯著預測抑郁,自尊對抑郁的預測作用顯著強于抑郁對自尊的預測作用(Sowislo&Orth,2013)。此外,受欺凌作為一種負性壓力事件,會顯著降低青少年的自尊水平(Kowalski et al,2014)。例如,網絡受欺負頻率與自尊之間存在顯著的負相關,即遭受網絡欺凌的頻率越高,其自尊水平便越低(Na et al.,2015)。另外,自尊還可能在環境因素預測個體心理健康的過程中起中介作用。受欺凌個體由于受到傷害并得不到同伴的支持,通常有著較低的自尊,容易產生強烈的自卑感,反復受欺凌會嚴重削弱其自尊心,進而導致內化問題如抑郁等(de Moor et al.,2018)。綜上不難推斷,受欺凌經歷可能會使個體產生較低的自尊,進而導致其出現抑郁情緒。由此,本研究提出假設2:自尊在受欺凌和抑郁情緒之間起中介作用。

只有當個體的安全感得到滿足時,才會產生自信和尋求獲得自尊的需要(Maslow et al.,1945)。當個體無須繼續為滿足較低層次的需求而努力時,他們才會更強烈地往更高層次的需求遞進,進而影響個體的心理健康。有研究發現,安全感與自尊呈顯著正相關(許素梅,孫福兵,2011)。安全感水平高的個體會表現出更高的自我接納、自我認同能力,缺乏安全感的個體較難接納自我,表現出低自尊的特點(安莉娟,楊美榮,2010)。低層次的心理安全感越高,個體自尊需求也就越強烈,而自尊越得到滿足的個體,就越會對生活有著更多的滿足感(李旭等,2016)。由此推斷,一些中學生在遭受了欺凌后,其自身的安全感水平會降低,會影響對可能發生的危險情景的判斷,不太容易感到被人接納,并常常伴隨著強烈的自卑感,進而會降低自尊水平并影響心理健康,如產生抑郁情緒。由此,本研究提出假設3:安全感可以預測自尊,且安全感和自尊在受欺凌和抑郁情緒之間起鏈式中介作用。

綜上,受欺凌、安全感、自尊和抑郁情緒之間關系密切,本研究結合馬斯洛需要層次理論和抑郁自尊理論的觀點,綜合考察受欺凌影響抑郁情緒的具體過程以及安全感和自尊在兩者之間所起的中介作用。

2 方法

2.1 被試

采用方便取樣的方法,選取安徽、浙江和四川三個省的七所中學進行調查。共發放問卷1000份,回收有效問卷978份,有效回收率為97.80%。其中男生477名,女生501名;初中生372人,高中生606人;平均年齡為15.43(SD=2.16)。

2.2 研究工具

2.2.1 受欺凌

采用張文新和武建芬(1999)修訂的Olweus欺凌/受害問卷(Bully/Victim Questionnaire)中的受害分問卷,共計6個題項。采用五點計分,0代表“過去幾個月沒有發生過”、4代表“每周多次”,得分越高表明受欺凌水平越高。本研究中該問卷的內部一致性系數為0.91。

2.2.2 抑郁情緒

采用段泉泉和勝利(2012)修訂的抑郁自評量表(CES-D Self-Report Depression Scale),共計20個題項,單維度。采用四點計分,1代表“沒有或幾乎沒有”,4代表“幾乎一直有”,得分越高表明抑郁程度越重。本研究中該量表的內部一致性系數為0.86。

2.2.3 安全感

采用叢中和安莉娟(2004)編制的安全感量表(Security Questionnaire,SQ),共計16個題項。采用5點計分,1代表“非常不符合”,5代表“非常符合”,得分越高表明個體的安全感越強。本研究中該量表的內部一致性系數為0.93。

2.2.4 自尊

采用Rosenberg(1965)編制的自尊量表(Self-Esteem Scale,SES)中文修訂版(汪向東等,1999),共計10個題項。采用五點計分,從1到5分別代表“完全不符合”到“完全符合”,得分越高表明自尊水平越高。本研究中該量表的內部一致性系數為0.76。

2.3 施測過程與數據處理

采用統一的指導語,由經過專業培訓的心理學專業研究生對調查對象進行集體施測,并說明問卷的保密性、填寫方法、注意事項等。被試理解后單獨作答,完成后當場收回問卷,整個測試流程大約30分鐘。剔除空白問卷以及規律作答的問卷后,采用SPSS 22.0和SPSS宏程序PROCESS中的Model 6(Hayes,2013)進行數據處理與分析。

3 結果與分析

3.1 共同方法偏差的控制

采用Harman單因素檢驗法考察本研究是否存在共同方法偏差問題(周浩,龍立榮,2004),整合問卷所有項目并進行主成分分析,結果顯示未旋轉時共有9個因子的特征值大于1,解釋了66.75%的變異,析出的第一個公因子的解釋率為26.92%,遠小于40%的臨界值,表明本研究中的共同方法偏差問題不明顯。

3.2 描述性統計結果

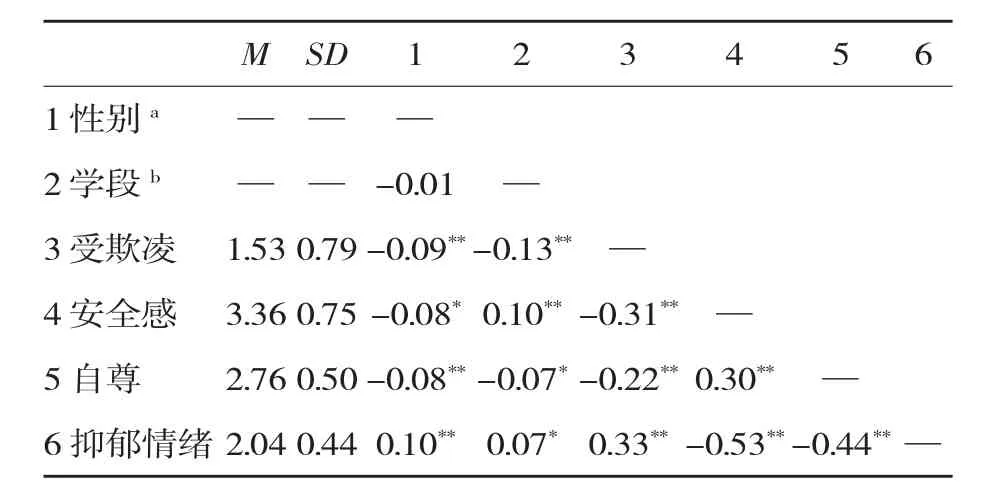

對各變量進行相關分析所得的結果見表1。其中,受欺凌與抑郁情緒呈顯著正相關(p<0.001),與安全感、自尊呈顯著負相關(p<0.001);安全感與自尊呈顯著正相關(p<0.001),與抑郁情緒呈顯著負相關(p<0.001);自尊與抑郁情緒呈顯著負相關(p<0.001)。

表1 各變量的均值、標準差與相關系數(n=978)

3.3 安全感、自尊在中學生受欺凌和抑郁情緒之間的鏈式中介效應

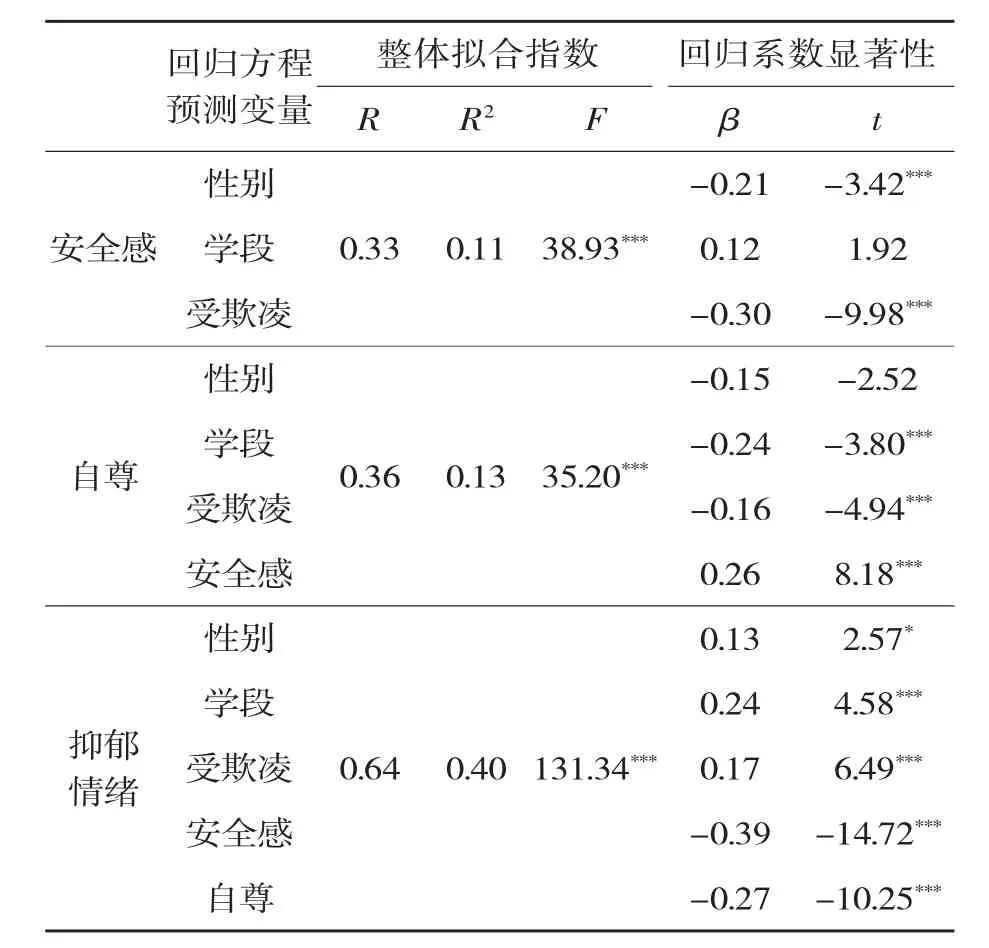

采用SPSS宏程序PROCESS中的Model 6(Hayes,2013)進行分析,在控制了性別和學段后,將各變量進行標準化處理再進行回歸分析,各方程的參數估計見表2。結果顯示,受欺凌顯著正向預測抑郁情緒(β=0.17,p<0.001),同時顯著負向預測安全感(β=-0.30,p<0.001)和自尊(β=-0.16,p<0.001);安全感顯著正向預測自尊(β=0.26,p<0.001),同時顯著負向預測抑郁情緒(β=-0.39,p<0.001);自尊顯著負向預測抑郁情緒(β=-0.27,p<0.001)。由此不難發現,鏈式中介模型的各路徑系數均顯著。

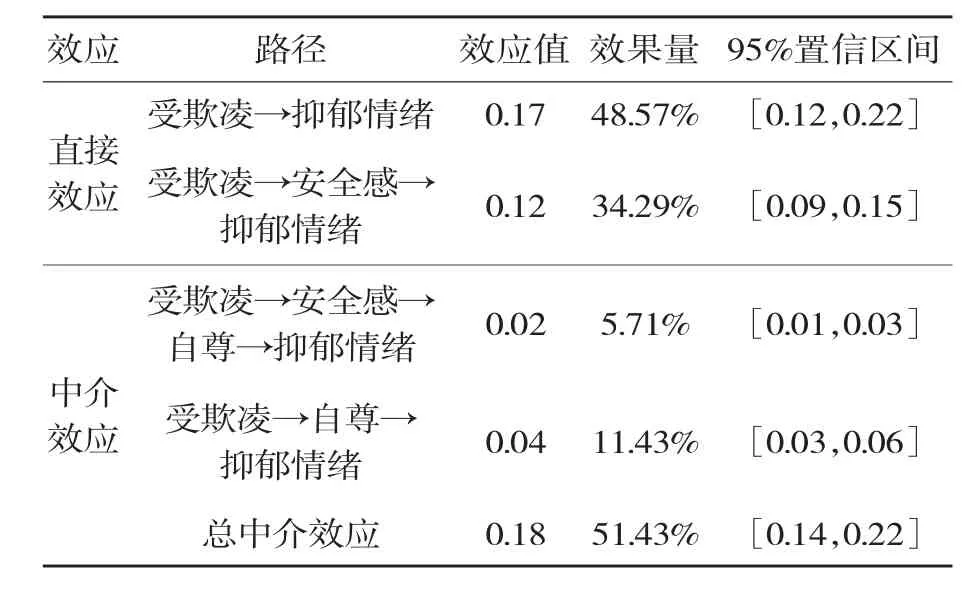

進一步采用偏差校正的非參數百分位Bootstrap方法檢驗中介效應,重復抽取5000次樣本計算95%置信區間。結果發現,三條中介路徑的95%置信區間均不包括0。因此,受欺凌經由安全感、自尊以及安全感→自尊三條路徑到抑郁情緒的中介效應顯著,具體結果見表3。

表2 回歸分析

表3 受欺凌與抑郁情緒之間的直接效應和中介效應

4 討論

首先,安全感發揮的中介作用表明,隨著遭受欺凌次數的增多,個體會體驗到更多的不確定感和更弱的心理控制感,從而會出現較低的安全感并進一步引發抑郁情緒(林國鳳等,2018)。因此,應當重視校園欺凌的危害,加強校園安全,利用適當的懲罰機制和干預措施以減少校園欺凌的發生,從而從源頭上避免更多學生受欺凌。其次,自尊發揮的中介作用表明,受欺凌作為一種負性生活事件,會削弱受欺凌個體的自我價值感并降低自尊水平。自尊作為一種重要的內部資源,可以有效應對不良情緒,學校教育工作者可以通過開設系統的課程訓練,提高學生的自尊水平,以幫助他們更好地應對校園欺凌以及其他負性生活事件。最后,安全感和自尊發揮的鏈式中介作用表明,安全感較高的個體,更加信賴周邊的人和事,會以積極樂觀的心態看待自己,肯定自己的能力與價值,自尊水平較高。安全感作為一種主觀感受和體驗能有效地對外界風險進行評估和預測,安全感高的個體獨立意識較強,隨著應對資源的增加更傾向于理智地選擇積極的應對方式(駱思華,高鈺琳,2013)。安全感較高的個體能夠通過合理利用支持資源和積極應對方式走出困境(如受欺凌),形成積極的自我評價以及肯定自我價值,進而提升自尊水平(倪亞琨等,2015),從而減緩抑郁情緒。這也提示我們,家庭成員之間要盡量多表達對彼此的關心、互相支持,遇到問題多些交流盡量減少沖突,盡力營造愉快輕松的家庭氛圍及以幫助增強孩子的安全感和自尊心,提升孩子應對負性生活事件時將消極情緒轉換為積極情緒的能力,從而降低中學生的抑郁風險,促進其心理健康發展具有重要意義。

本研究在一定程度上回答了受欺凌“如何影響”抑郁情緒,系統地揭示了受欺凌與抑郁情緒之間的作用機制,同時拓展和補充了校園欺凌與中學生抑郁情緒的相關研究,具有一定的理論借鑒價值。但也存在一些不足,有待在后續的研究中予以改進。一方面,本研究為橫斷研究,無法得出嚴格的因果關系推論,后續的研究可以使用縱向調查或實驗法來進一步驗證;另一方面,本研究只考察了安全感和自尊這兩種心理因素在受欺凌和中學生抑郁情緒之間的作用,后續的研究可以增加一些環境系統如家庭教養來進一步考察。

5 結論

本研究的發現揭示了受欺凌是中學生抑郁情緒產生的一個風險因素,并且受欺凌作為一種負性生活事件會通過影響安全感和自尊間接影響中學生的抑郁情緒。基于需求層次理論和抑郁自尊理論,本研究的發現能深入了解受欺凌對抑郁情緒的復雜發生機制,從而為中學生心理健康教育提供具有針對性的理論基礎。