審美判斷活動與美感的神經(jīng)機制*

王婷婷

(中國教育科學研究院,北京 100088)

1 引言

美是一種積極的、固有的、客觀化的價值,美是被當作事物之屬性的快感(楊辛,甘霖,2010)。審美是人的一種主觀意向性的活動,既包括了審美主體對審美客體做出的審美判斷,也包括了審美客體為審美主體所引發(fā)的美感(楊辛,甘霖,2013)。

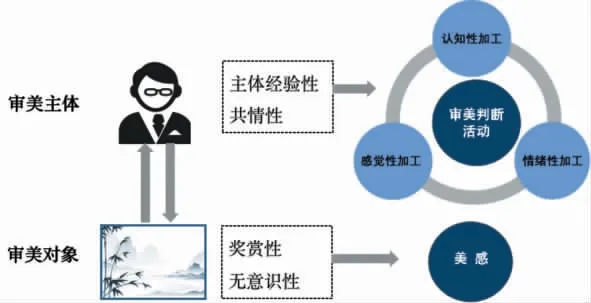

審美判斷(aesthetic judgment),是指人們在感知審美對象的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的審美標準對審美對象做出“美”或“不美”的價值判斷的過程。審美判斷主要包括了感覺性加工、認知性加工和情緒性加工這三種成分(Berlyne,1971)。感覺性加工是指,在審美判斷活動中,用感覺通道來收集并處理刺激的物理信息。認知性加工是指,在審美判斷活動中,對刺激的屬性、關(guān)系及內(nèi)涵等進行深層次的系統(tǒng)的理解。情緒性加工是指,在審美判斷活動中,觀賞者所涉及的情感體驗。加工審美對象的信息,有可能帶來審美愉悅,審美愉悅是獎賞系統(tǒng)作用的結(jié)果。認知行為研究表明,審美判斷活動既會受到審美的主體因素,如態(tài)度、期望、情緒、品味、個人概念和文化背景等的影響(Kubovy,2020),也會受到審美對象本身的性質(zhì),如對稱性、復雜性、新穎性、典型性等的影響(Ramachandran,2000)。值得注意的是,目前對于審美過程的理論解釋眾多,比較具有代表性的如Leder等(2004)提出的審美體驗模型、Chatterjee(2004)提出的視覺審美的神經(jīng)機制模型、Hofel和Jacobsen(2007)提出的審美加工的三階段模型等。本文中采用了Berlyne(1971)提出的關(guān)于審美判斷成分的解釋,是由于現(xiàn)有關(guān)于審美判斷成分的認知神經(jīng)科學研究結(jié)果最為契合Berlyne(1971)的理論。具體結(jié)果將在后文詳細闡釋。

美感(sense of beauty),是指由“美”的事物所引發(fā)的獨特感受。“美”的事物代表了具有獨特效價、特定層次的審美對象(例如:有吸引力的臉和藝術(shù)品)。因此,美感是指由特定效價的審美對象所引發(fā)的感受。“美”的事物之所以區(qū)別于其他事物,是因為它能帶給人一種無功利的(disinterested)、有距離的(distance)、超然的(detached)快感(Berlyne,1971)。美學中,將美感分為形式美、藝術(shù)美、自然美和社會美這四類。其中,形式美是指生活、自然中各種形式因素(色彩、線條、形體、聲音等)的有規(guī)律的組合;藝術(shù)美指藝術(shù)作品所傳達的美;自然美是指自然事物(如日月星辰、山川河流等)的美;社會美是指社會生活中的美,主要包括作為實踐主體的人的美(外表美、心靈美)及勞動產(chǎn)品的美(楊辛,甘霖,2013)。不同美感之間的相通之處是,均會引發(fā)具有獎賞性的審美愉悅,且其所具有的獎賞性是人類從事藝術(shù)活動的根本動力。不同美感之間也會轉(zhuǎn)化:例如,藝術(shù)美就是自然美、社會美的升華與轉(zhuǎn)型。Ramachandran在論述審美的隱喻法則時指出,美是知覺刺激的獎賞特性的產(chǎn)物(Ramachandran,2000)。值得注意的是美感與情感的關(guān)系。人的情感包括了美感、理智感和道德感。美感屬于情感。從腦機制上看,美感的腦機制中涉及了情緒評估系統(tǒng)。美感是一種帶有好感傾向的主觀體驗,但這并不意味著美感等同于積極情感。美感還包括悲傷(包含既悲傷又享受的情緒)、敬畏、懷舊等情緒體驗(Hunter,Schellenberg,& Schimmack,2008)。這是因為在審美體驗中,審美情境的“安全性”使得與負性情緒相聯(lián)系的可能性危險消失,人們可以抑制不愉快的消極影響而享受負性情緒(Huron,2006;王丁,王超,李紅,2018)。研究表明,美感還包含了不愉悅的因素,悲劇感是區(qū)別美感和其他積極情緒成分的重要因素(陳麗君等,2012)。

審美判斷活動是人的價值判斷過程,審美判斷活動關(guān)注于任務(wù)本身(task-driven);而美感是特定效價的審美對象引發(fā)的獨特感受,關(guān)注于引發(fā)此種感受的審美對象(stimulus-driven)。審美判斷活動的結(jié)果可能會產(chǎn)生美感,也可能不會,這與審美對象的性質(zhì)有關(guān)。也就是說,美感的產(chǎn)生是審美判斷活動的一個可能性結(jié)果。

然而,由于研究方法的限制,上述關(guān)于審美判斷和美感的分析,還停留在理論與思辨上,缺乏來自實證研究的證據(jù)。近年來,隨著認知神經(jīng)科學技術(shù)的發(fā)展,審美的研究才真正進入實證研究的腦科學階段。1999年,Zeki發(fā)表了《內(nèi)在視覺:探索藝術(shù)和腦的關(guān)系》一書,宣告了認知神經(jīng)美學(neuroaesthetics)的誕生(Zeki,1999)。這為人類對于美的探索找尋到了打開潘多拉盒子的鑰匙。以下將從審美判斷活動的腦機制研究和美感的腦機制這兩個方面來回顧認知神經(jīng)科學對審美的研究進展。

2 審美判斷活動的腦機制研究

關(guān)于審美判斷活動的腦機制研究,主要聚焦為審美判斷活動的腦區(qū)定位、時間進程及特性這三個方面。

2.1 審美判斷活動的腦區(qū)定位

由于功能性磁共振技術(shù)具有極高的空間分辨率,該技術(shù)廣泛地應(yīng)用在了審美判斷活動的腦區(qū)定位研究中。在功能性磁共振技術(shù)中,對于審美判斷活動的腦機制的操作性定義是:審美判斷任務(wù)所激活的腦區(qū)相對于非審美判斷任務(wù)所激活的腦區(qū)。即強調(diào)的是“判斷任務(wù)間的差異”。研究范式上,通常采用類別分析,依據(jù)減法法則,即:用“審美判斷任務(wù)>非審美判斷任務(wù)”,得到審美判斷相關(guān)腦區(qū)。

研究表明,對于面孔刺激,被試在審美判斷任務(wù)中,特異性地激活了額上回、左側(cè)眶額葉、前扣帶回,和顳下回等腦區(qū)(Winston,O’Doherty,Kilner,Perrett,& Dolan,2007)。對于抽象圖形,被試在審美判斷任務(wù)(判斷圖形是美麗還是中等)中,相對于對稱性判斷任務(wù),激活了額上回、額下回、左側(cè)眶額葉、前扣帶回、顳極、顳頂連結(jié)等腦區(qū)(Jacobsen,Schubotz,H?fel,&Cramon,2006)。Wang(2015)等人還發(fā)現(xiàn),對比性別判斷任務(wù),被試在外表美判斷活動中激活了左側(cè)眶額葉的下側(cè)、雙側(cè)額上回內(nèi)側(cè)及左側(cè)顳下回;對比場景主人公性別判斷條件,場景主人公心靈美判斷活動中激活了雙側(cè)眶額葉下側(cè)、左側(cè)額上回的內(nèi)側(cè)、左側(cè)顳下回、直回、扣帶回中部、枕葉中部及楔前葉等腦區(qū);更重要的是,對“外表美判斷>面孔性別判斷”和“場景主人公心靈美判斷>場景主人公性別判斷”進行結(jié)合分析(conjunction analysis)后,結(jié)果表明:面孔美判斷和心靈美判斷共同激活了左側(cè)顳下回、左側(cè)眶額葉雙側(cè)及雙側(cè)額上回的內(nèi)側(cè)這三個腦區(qū)(Wang et al.,2015)。這一研究,以同一批被試為對象,直接提取了不同類型審美對象的共同激活腦區(qū)。以上結(jié)果也得到了關(guān)于音樂美判斷活動和社會美判斷活研究的證實(Wen et al.,2016;曾穎,夏天生,2019)。上述研究均表明,審美判斷活動所依賴的腦區(qū),涉及與視覺加工有關(guān)的腹側(cè)通路(V1,V2,V4,顳下回),與認知性加工有關(guān)的額上回等腦區(qū),以及與情緒性加工有關(guān)的眶額葉和前扣帶回。上述結(jié)果與早期關(guān)于審美判斷的理論解釋是一致的:審美判斷活動包括感覺性加工、認知性加工以及情緒性加工這三種成分(Berlyne,1971;Chatterjee & Vartanian,2016)。見圖1。這三種成分存在著相互影響的關(guān)系。具體表現(xiàn)為:感覺性加工自下而上地影響著認知性和情緒性加工,認知性加工和情緒性加工也自上而下地影響著感覺性加工,而情緒性加工和認知性加工也存在著交互作 用(Berlyne,1971;Chatterjee,2014;Chatterjee&Vartanian,2014;Cupchik&Vartanian,2019;Shimamura,2012)。在不同類型審美對象的審美判斷活動中,這三種成分的比重亦有不同。例如:在對數(shù)學公式的審美判斷中,就較少依賴(或不依賴)感覺性加工,更多依賴認知性加工和情緒性加工;對心靈美的審美判斷亦是如此(Chatterjee&Vartanian,2014)。然而,在對自然風景的審美判斷中,就更依賴于感覺性加工和情緒性加工,而較少依賴認知性加工(Chatterjee&Vartanian,2014)。

圖1 審美判斷活動的三種成分

2.2 審美判斷活動的時間進程

有研究者采用事件相關(guān)電位技術(shù)考察了審美活動的階段性過程,即時間進程。如:采用抽象幾何圖形的研究(H?fel& Jacobsen,2003;H?fel& Jacobsen,2003)較一致地報告了三個主要的ERP效應(yīng):(1)刺激呈現(xiàn)后300~400ms出現(xiàn)的位于額中部的負成分,由判斷為不美的刺激引發(fā);(2)刺激呈現(xiàn)后約440~880ms出現(xiàn)的位于頭皮后部(最大值在電極點C3/C4)的晚期正成分,顯示出右半球優(yōu)勢,由審美判斷相對于對 稱 判 斷 引 發(fā);(3)刺 激 呈 現(xiàn) 后600~1100ms出現(xiàn)的分布在頭皮后部的一個持續(xù)性負成分,由被試判斷為對稱的刺激引發(fā)。作者認為早期額中部負成分反映了對刺激的印象形成;頭皮后部晚期正成分反映了對刺激的評價分類;頭皮后部的持續(xù)性負成分反映了對對稱圖形的持續(xù)的視覺分析(王乃弋,羅躍嘉,董奇,2010)。在此基礎(chǔ)上,H?fel和Jacobsen(2007)提出審美加工主要有三個階段:感受階段、中央處理階段和產(chǎn)出階段。(1)感受階段指對客體的知覺加工。(2)中央處理階段包括對客體審美屬性的思考,以及做出審美判斷。(3)產(chǎn)出階段與外顯行為相關(guān),如通過繪畫、音樂、詩歌、舞蹈等方式進行審美表達(王乃戈,羅躍嘉,董奇,2010)。

2.3 審美判斷活動的特性

研究發(fā)現(xiàn),在審美判斷活動時主要具有主體經(jīng)驗性和共情性這兩個特性。

2.3.1 審美判斷活動的主體經(jīng)驗性

審美判斷活動的首要特征是主體經(jīng)驗性,即審美判斷活動會受到主體后天學習經(jīng)驗的影響。有研究者比較了不同審美經(jīng)驗的審美主體在審美時的腦激活差異(Ishai,2007;Kirk,Skov,Christensen,& Nygaard,2009;Williams,Johnson,Curtis,King,& Anderson,2018)。如Kirk,Skov,Christensen和Nygaard(2009)讓建筑專家和普通被試分別對建筑圖片和面孔進行審美評定。結(jié)果發(fā)現(xiàn),盡管建筑專家和普通被試對刺激圖片的審美評定分數(shù)和反應(yīng)時均無顯著性差異,但建筑專家在對建筑圖片的審美判斷活動(相對于基線判斷)中,在雙側(cè)眶額葉的中部以及扣帶回的激活比后者更強。這說明,眶額葉和丘腦下扣帶回的激活程度受到專業(yè)知識的調(diào)節(jié)。另外,研究者還發(fā)現(xiàn),建筑專家和普通被試對專業(yè)知識本身的神經(jīng)反應(yīng)是不同的(與審美評定無關(guān))。這種類型化的反應(yīng)在海馬和楔前葉雙側(cè)均有體現(xiàn)。這表明專家可能將當前輸入的信息整合到先前的知識框架中,并使用這些信息來進行審美判斷(Kirk,Skov,Christensen,& Nygaard,2009)。Else等 人(2015)對比了藝術(shù)家和非藝術(shù)家觀看具象畫、抽象畫和不確定類型畫的腦電波。結(jié)果發(fā)現(xiàn),藝術(shù)家比非藝術(shù)家在早期成分,特別是與注意力和努力相關(guān)的N1和與高階視覺處理相關(guān)的P2被增強了;隨后的慢波過程(500~1000毫秒)與喚醒和持續(xù)注意相關(guān),兩組之間也顯示出明顯的差異:抽象畫增加了藝術(shù)家的覺醒和持續(xù)關(guān)注,而非藝術(shù)家則減少了。Mira Müller等人(2010)采用ERP技術(shù),考察了音樂專家和音樂外行對和弦序列的審美屬性(審美判斷任務(wù))與和聲正確性(正確判斷任務(wù))中的反應(yīng)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),在任務(wù)-線索呈現(xiàn)的時間間隔內(nèi),專家對審美判斷任務(wù)的關(guān)聯(lián)性負變(contingent negative variation,CNV)較強,這表明專家在審美過程的準備工作上投入的精力要多于正確判斷(Müller,H?fel,Brattico,&Jacobsen,2010)。同時,研究發(fā)現(xiàn),非專業(yè)人士在評價和弦序列的美感而非其正確性時,晚期正電位(late positive potential,LPP)的振幅較大。然而,對于專家而言,LPP振幅在這兩項任務(wù)中并無顯著差異。LPP是對情感刺激的一種電生理反應(yīng),其振幅受刺激的情緒強度影響。Mira Müller等人(2010)認為,這說明,非專業(yè)人士在審美判斷(相對于正確性判斷)中喚醒了更強烈的情緒;而對于專家而言,由于其對音樂材料的嫻熟經(jīng)驗,在美感和正確性判斷中均會喚醒強烈的情緒,因而在這兩項任務(wù)中出現(xiàn)了相似的LPP振幅。跨文化的審美判斷差異也體現(xiàn)了主體經(jīng)驗性的作用。如Yang等人(2019)采用功能磁共振技術(shù),對比了歐洲被試與中國被試在審美欣賞西方風景畫和中國風景畫時的腦區(qū)活動。結(jié)果發(fā)現(xiàn),被試在觀看自己文化中的藝術(shù)作品時大腦激活程度更強。歐洲被試在觀看西方風景畫時(與中國風景畫相比),在視覺和感覺運動腦區(qū)、后扣帶皮層和海馬區(qū)顯示出更大的激活;中國被試在觀看中國風景畫時(與西方風景畫相比),在內(nèi)側(cè)和下側(cè)枕葉皮層以及上頂葉表現(xiàn)出更大的激活。這說明,審美判斷活動受到文化背景這一主體驗的影響。

2.3.2 審美判斷活動的共情性

共情是指個體在認識到自身所產(chǎn)生的感受來源于他人的前提下,通過觀察、想象或推斷他人的情感而產(chǎn)生的與之同形的情感體驗狀態(tài)(Hillis,2014;Marsh,2018)。有研究者提出,審美判斷活動的一個關(guān)鍵要素是激活審美主體對審美客體的行為、情感和感知覺的具體模擬。Rustichini等人的(2008)工作提供了與這一假設(shè)相符的證據(jù)。在這項研究中,被試對古典和文藝復興時期雕塑進行觀察、審美判斷和比例判斷三種任務(wù)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),審美判斷任務(wù)激活了腹側(cè)運動前皮質(zhì)和后頂葉皮質(zhì),這表明被試頭腦中的運動共振與雕塑中描繪的隱含運動一致(Rustichini,Di Dio,Macaluso,&Rizzolatti,2007)。還有研究者探索了音樂審美判斷中共情的參與(Zachary,Choi,&Marco,2018)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),共情會調(diào)節(jié)人們對音樂的神經(jīng)生理反應(yīng),特別是對于高共情特質(zhì)的被試來說,其在審美判斷活動中共情相關(guān)腦區(qū)(運動區(qū)、額下回及島葉)的激活程度也更強(Zachary et al.,2018)。還有研究者用事件相關(guān)腦電位來探討了與作者共情對視覺藝術(shù)審美過程的影響(Beudt&Jacobsen,2016)。研究中,首先向參與者提供關(guān)于虛構(gòu)藝術(shù)家的生活和態(tài)度的信息。隨后,請被試從自己的角度或從虛構(gòu)藝術(shù)家的想象角度對描繪抽象藝術(shù)的圖像進行審美判斷。結(jié)果發(fā)現(xiàn):在“心理理論”條件下,在準備期(圖片開始前700~330ms)中央頂葉部位出現(xiàn)了負波,這意味著完成后續(xù)任務(wù)所需的更多努力;在刺激呈現(xiàn)期(刺激開始后700~1100ms)中央頂葉部位出現(xiàn)了正波(Beudt&Jacobsen,2016)。以上結(jié)果說明,在準備從另一個人的角度(與作者共情)進行審美欣賞時需要更高的認知需求,并表明在心理狀態(tài)歸因和自我參照處理的模式下,視覺藝術(shù)的審美欣賞有不同的子過程。

另外,在審美判斷活動中,主體經(jīng)驗性與共情性還可能會存在相互影響——專家因為具有較強的經(jīng)驗,其共情性可能會更強。以上論述還有待于進一步的專門探討。

3 美感的腦機制研究

對于美感的腦機制研究,主要聚焦為美感的腦區(qū)定位、時間進程及特性這三個方面。下文將逐一進行介紹。

3.1 美感的腦區(qū)定位

由于功能性磁共振技術(shù)具有極高的空間分辨率,該技術(shù)廣泛地應(yīng)用在了美感腦區(qū)定位的研究中。在功能性磁共振研究中,對于美感的腦機制的操作性定義是:美的刺激相對于中等(或丑)的刺激所激活的腦區(qū)。即強調(diào)的是“刺激間的差異”。研究范式上,通常有兩種:一是采用類別分析,依據(jù)減法法則,即:用“美的刺激—中等(或丑)的刺激”,得到美感所激活的腦區(qū);二是采用參數(shù)分析,以審美評定分數(shù)為線性參數(shù),考察“哪些腦區(qū)的激活程度會隨著審美評定分數(shù)的增高而增強”,從而獲得美感相關(guān)腦區(qū)。

研究對象上,涉及了以抽象圖形為刺激的形式美,以面孔為刺激的外表美,以繪畫、音樂、舞蹈、雕塑、建筑為刺激的藝術(shù)美,甚至還有道德美等(Aharon,2001;Folger?,Johansson,& Stokkedal,2021;Huang,Huang,Luo,& Mo,2016;Ishizu &Zeki,2011;Kawabata & Zeki,2004;Pearce et al.,2016;Wang et al.,2015;Wang,Mo,Vartanian,Cant,&Cupchik,2015;汝濤濤et al.,2015;張小將,劉迎杰,劉昌,2015)。在以面孔為刺激的研究中,Aharon等人(2001)發(fā)現(xiàn),相對于觀看相貌平平的女性面孔,男性被試在觀看美貌女性面孔時激活了伏隔核;相對于不美的面孔,被試在觀看美麗的面孔(包括同性與異性)時,激活了雙側(cè)前額葉的下側(cè)、左側(cè)伏隔核、右側(cè)尾狀核及雙側(cè)眶額葉的內(nèi)側(cè)(Aharon,2001);與性別偏好相關(guān)的美麗面孔激活了丘腦背側(cè)的內(nèi)部和眶額葉內(nèi)側(cè)(Kranz & Ishai,2006);在非審美任務(wù)中的結(jié)果表明,美麗面孔(包括同性與異性)對比中等面孔激活了左側(cè)眶額葉的下側(cè)、左側(cè)殼核、左側(cè)額上回及右側(cè)枕中回(Wang et al.,2015)。在以繪畫為刺激的研究中發(fā)現(xiàn),被試在欣賞美麗的繪畫作品時,相對于被評定為“中等”的繪畫作品激活了眶額葉的內(nèi)側(cè),而相于被評定為“丑陋”的繪畫作品時激活了眶額葉、前扣帶回和左側(cè)頂葉(Kawabata & Zeki,2004);還有研究表明,欣賞美麗的繪畫作品時會同時激活紋狀體和眶額葉區(qū)域(Ishizu & Zeki,2011)。在以音樂為刺激的研究中,研究者發(fā)現(xiàn),相對于普通的音樂,欣賞曲調(diào)優(yōu)美的音樂會激活包括尾狀核和殼核在內(nèi)的紋狀體 區(qū) 域(Grabenhorst,D’Souza,Parris,Rolls,& Passingham,2010;Huang et al.,2016;Li,Guo,& Tsai,2021;Vasko,2020);還有研究表明,欣賞優(yōu)美的音樂會同時涉及眶額葉和腹側(cè)紋狀體的活動(Huang et al.,2016)。Wang(2015)還探討了心靈美刺激引發(fā)美感的腦區(qū),發(fā)現(xiàn)心靈美條件對比心靈中條件,激活了左側(cè)眶額葉的下側(cè)、右側(cè)眶額葉的內(nèi)側(cè)、左側(cè)顳中回、左側(cè)額中回、雙側(cè)角回、右側(cè)旁中央小葉、雙側(cè)中扣帶回、左側(cè)后扣帶回,和左側(cè)楔前葉等腦區(qū)(Wang et al.,2015).

綜上所述,在加工各種類型的美感時,腦區(qū)主要包括眶額葉和紋狀體區(qū)域的活動,還可能會涉及前額葉、枕葉、丘腦等腦區(qū)的活動。眶額葉、紋狀體區(qū)域及丘腦屬于獎賞環(huán)路,與加工與獎賞有關(guān)的刺激相關(guān)。前額葉與認加加工相關(guān),枕葉與視覺加工相關(guān)。需要注意的是,盡管與積極情緒類似,美感的腦機制主要涉及皮層和皮層下結(jié)構(gòu)中與獎賞環(huán)路相關(guān)的腦區(qū),但美感并不等同于積極情緒。研究表明,美感還包含了不愉悅的因素,悲劇感是區(qū)別美感和其他積極情緒成分的重要因素(陳麗君等,2012)。以音樂為例,有研究者通過分類任務(wù),發(fā)現(xiàn)了音樂情緒激活的腦區(qū)不同于音樂審美的激活腦區(qū),即音樂情緒與音樂獎賞的神經(jīng)機制可能存在分離(Brattico et al.,2011;Brattico et al.,2016)。

3.2 美感的時間進程

H?fel和Jacobsen(2008)使用面孔作為刺激發(fā)現(xiàn):被判斷為不美的男性面孔引發(fā)280~440ms負成分,而該成分在女性面孔審美中未出現(xiàn);同時,被判斷為不美的女性面孔比判斷為不美的男性面孔引發(fā)更大的520~1200ms正成分,這表明對男性面孔和女性面孔的審美判斷具有不同的時間進程(H?fel&Jacobsen,2007)。Brattico等人(2003)采用音樂作為刺激時發(fā)現(xiàn),被試判斷為喜歡的音樂相對于不喜歡的音樂引發(fā)了2300~3600ms位于右半球(F4電極)更大的負成分;被試判斷為喜歡的音樂引發(fā)的負成分在左半球的波幅大于右半球。作者認為這可能反映出聲音的愉悅性的半球偏側(cè)化效應(yīng)(Brattico et al.,2003)。還有研究發(fā)現(xiàn),無論哪種啟動條件,有吸引力的面孔均比無吸引力的面孔誘發(fā)了一個250ms的早期后部負波和400~600ms的晚期正波(Werheid,Schacht,& Sommer,2007)。以上研究均說明,美的刺激具有獨特的時間成分。

3.3 美感的特性

3.3.1 美感的獎賞性

研究表明,美感的腦區(qū)主要涉及皮層和皮層下結(jié)構(gòu)中與獎賞環(huán)路相關(guān)的腦區(qū),特別是會涉及眶額葉和紋狀體區(qū)域。獎賞環(huán)路也稱邊緣系統(tǒng)多巴胺獎賞回路,它是由伏隔核、尾狀核、殼核、丘腦、下丘腦、杏仁核等大腦深部核團,以及眶額葉、內(nèi)側(cè)前額葉等部位共同組成的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Kringelbach,2005)。獎賞環(huán)路的功能是加工與獎賞有關(guān)的刺激或加工對獎賞的預期:包括美味的食物、海洛因、性、金錢等,甚至在看到愛人的照片或閱讀幽默故事時也會有激活(Mende-Siedlecki et al.,2013;Moll et al.,2006;呂房艷等,2021)。即獎賞環(huán)路與初級強化物和二級強化物的表征有關(guān)。

紋狀體區(qū)域是獎賞環(huán)路的皮層下結(jié)構(gòu),包括殼核、尾狀核和伏隔核三部分。研究發(fā)現(xiàn),紋狀體區(qū)域主要與飲食、藥物成癮、溫度和性吸引等滿足人的基本生理需要的初級強化物的表征相關(guān)(Grabenhorst et al.,2010;Skov,2019)。而眶額葉為獎賞環(huán)路的皮層結(jié)構(gòu),它在靈長類動物對刺激獎賞價值的條件化學習中起到重要作用。它不僅能夠表征刺激的獎賞價值;由于其和皮層結(jié)構(gòu)如前額葉等存在著直接的纖維聯(lián)系,因此,它還能夠?qū)⒃摯碳さ莫勝p價值存儲至工作記憶中(Brown et al.,2011)。眶額葉不僅參與了部分初級強化物的表征,更重要的是,它在金錢、面孔、藝術(shù)作品、道德行為等二級強化物的表征中也起到了重要 作 用(Brown et al.,2011;Kringelbach,2005;Tsukiura&Cabeza,2011)。因此,紋狀體結(jié)構(gòu)主要與可以滿足人的基本生理需要的初級強化物相聯(lián)系,而眶額葉主要與可以滿足人的高級社會需要的二級強化物相聯(lián)系。

綜上所述,獎賞環(huán)路在美感感知中的參與提示,美的刺激在本質(zhì)上也是一種強化物,具有“獎賞性”。美的刺激所引發(fā)的美感,與初級強化物所引發(fā)的快感、二級強化物所引發(fā)的愉悅感一樣,均依賴于獎賞環(huán)路的活動。

3.3.2 美感的無意識性

美學理論中曾提到,“當我們沒有主動尋找美時,美就已經(jīng)被我們所感知了”(Berlyne,1971;Wang et al.,2017;Wang,Cant,&Cupchik,2016)。對此,有研究者通過采用與審美無關(guān)的任務(wù)或不設(shè)置任務(wù),探測被試在內(nèi)隱審美時的腦區(qū)活動。Aharon等人(2001)的研究結(jié)果表明,被試在不進行外顯的審美任務(wù)時,仍能對面孔美進行自動化的加工,并激活與美感相關(guān)的伏隔核(Aharon,2001)。Cupchik等人(2009)在實驗中不設(shè)置任務(wù),只請被試觀看藝術(shù)作品,仍然發(fā)現(xiàn)了美感腦區(qū)的激活(Cupchik,Vartanian,Crawley,& Mikulis,2009)。還有研究者在舞蹈美美感的研究中發(fā) 現(xiàn) 了 類 似 的 結(jié) 果(Calvo-Merino,Jola,Glaser,& Haggard,2008)。Wang等 人(2015)在研究中探討了當無外顯的審美任務(wù)時,人們對于面孔美和心靈美的審美感知。結(jié)果發(fā)現(xiàn),當進行無外顯的心靈美或面孔美判斷任務(wù)時,心靈美的刺激和面孔美的刺激還會被自動加工,并且Conjunction分析表明,二者均會激活與愉悅情緒相關(guān)的眶額葉(圖2)(Wang et al.,2015)。Mo等人(2016)采用雙目競爭范式,也驗證了人們對視覺美和心靈美的知覺均不存在認知消耗,這進一步說明了美感發(fā)生的無意識性(Mo,Xia,Qin,&Mo,2016)。以上研究均表明,我們對于美感可以在無意識的狀態(tài)下自動加工。還有研究者對此進行了解釋,審美感知是由欣賞者采用的自上而下的定向活動,和刺激所促進的自下而上的特征之間的相互作用的產(chǎn)物,因而,審美感知不易受到外界任務(wù)要求的影響,會自然而然地 發(fā) 生(Cupchik et al.,2009;Markovińc,2012;Nadal&Chatterjee,2018)。

4 審美判斷活動與美感的區(qū)別與聯(lián)系

下文將依次從審美判斷活動與美感的區(qū)別和聯(lián)系進行闡述。

4.1 審美判斷活動與美感的區(qū)別

二者在概念上的區(qū)別體現(xiàn)在:(1)審美判斷活動是人的價值判斷過程,強調(diào)了審美過程的認知判斷成分;而美感是特定效價的審美對象引發(fā)的獨特感受,強調(diào)了審美的情緒體驗成分。(2)審美判斷活動關(guān)注于任務(wù)本身;而美感關(guān)注于引發(fā)此種感受的審美對象。這種區(qū)別在腦機制的操作性定義中體現(xiàn)得尤為明顯:審美判斷活動是“審美判斷任務(wù)”對比“非審美判斷任務(wù)”所特異性激活的腦區(qū)。強調(diào)的是“判斷任務(wù)間的差異”。而美感是“美的刺激”對比“中等(或丑)的刺激”所特異性激活的腦區(qū),強調(diào)的是“刺激間的差異”。參數(shù)分析在本質(zhì)上也是強調(diào)“刺激間的差異”,只不過將刺激的水平由兩個變?yōu)槎鄠€。二者在腦區(qū)定位上的區(qū)別是:無論審美對象的類型是什么,審美判斷活動必然包含與視覺性加工、認知性加工及情緒性加工這三種加工過程相關(guān)腦區(qū)的活動。而美感則不同,美感對于與情緒加工的腦區(qū)的激活存在普遍性,但對于與認知性加工、視覺性加工相關(guān)腦區(qū)的激活卻因?qū)徝缹ο蟮念愋投悺>唧w表現(xiàn)為,越是需要人的高級認知活動參與的美感(如心靈美),越會涉及復雜神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的活動(王婷婷,2020)。另外,ERP研究也表明,審美判斷活動與美感涉及不同的時間進程和腦成分。這也進一步證實了二者在腦機制的差別。二者在特性上的區(qū)別是:(1)審美判斷活動的主要特性“主體經(jīng)驗性”和“共情性”,體現(xiàn)的是審美主體對審美判斷活動的作用與影響。而美感的主要特性“獎賞性”和“無意識性”,反映的是審美對象本身的性質(zhì)。(2)美感必然會伴隨著獎賞性。但審美判斷活動有可能會伴隨獎賞性,也可能不會。

4.2 審美判斷活動與美感的聯(lián)系

二者在概念上的聯(lián)系為:(1)審美判斷活動和美感都涉及了審美主體與審美客體這兩個元素;(2)美感的產(chǎn)生是審美判斷活動的一個可能性結(jié)果;(3)美感的產(chǎn)生必然伴隨著審美判斷活動的發(fā)生,無論這種判斷活動是審美主體有意識做出的還是無意識做出的。在腦區(qū)定位上的聯(lián)系是:均會涉及與情緒判斷及獎賞相關(guān)腦區(qū)。這是由于審美判斷活動包括了情緒性加工過程(Jacobsen,Schubotz,H?fel,& Cramon,2006;Wang et al.,2015;Winston,O’Doherty,Kilner,Perrett,&Dolan,2007),而美感必然涉及審美愉悅等情緒(Aharon,2001;Folger?,Johansson,& Stokkedal,2021;Huang,Huang,Luo,& Mo,2016;Ishizu & Zeki,2011;Kawabata & Zeki,2004;Pearce et al.,2016;Wang et al.,2015;Wang,Mo,Vartanian,Cant,& Cupchik,2015;汝 濤 濤et al.,2015;張小將,劉迎杰,劉昌,2015)。在特性上的聯(lián)系是:審美判斷活動的主體經(jīng)驗性和共情性能夠在一定程度上影響美感的感知(Kirk et al.,2009)。

基于上述分析,我們發(fā)現(xiàn),審美判斷活動與美感在審美加工進程上是有機統(tǒng)一的。結(jié)合前人研究結(jié)果,我們提出如下假設(shè)模型(見圖2)。

圖2 審美判斷與美感的關(guān)系模型

5 啟示與展望

認知神經(jīng)科學技術(shù)的介入為審美研究打開了新的一扇門。然而,對于審美判斷活動和美感的研究,還有很多值得注意及探索之處。

首先,不同類型的審美對象在審美判斷活動所依賴的腦機制上的一致性,說明了審美判斷活動是具有共性的價值判斷活動,它不會隨著審美對象的變化而發(fā)生本質(zhì)的變化。但是,在審美判斷活動中,除這三種成分之外的其他成分,會隨著審美對象的特殊性而有所增減。比如,在心靈美的審美判斷活動中,由于審美對象的特殊性——需要人理解了社會規(guī)范并將其內(nèi)化,因而在判斷活動中還會涉及共情體驗等的加工。

其次,不同審美對象對獎賞系統(tǒng)的選擇性激活可能反映了不同類型審美對象與人的生理需要和社會需要的不同聯(lián)系。那么,對于皮層和皮層下獎賞環(huán)路的選擇性激活是由于研究范式所致,還是由于刺激本身的性質(zhì)差異所至?筆者認為,不同類型的審美對象對OFC和紋狀體區(qū)域的選擇性激活,可能反映了不同類型審美對象與人的生理需要和社會需要不同的聯(lián)系與關(guān)系。進化美學理論中提出的“美感是由于審美對象直接或間接地滿足了人的生理需要或社會需要而產(chǎn)生”的觀點,對于我們理解美感的實質(zhì)富有啟示(王婷婷,2020;徐華偉,牛盾,李倩,2016)。但以上觀點還有待于進一步的研究加以證實。

再次,美感的無意識性的發(fā)生機制還有待于進一步的探索。審美感知是由欣賞者采用的自上而下的定向和對象所促進的自下而上的特征之間靈活的相互作用的產(chǎn)物,這種相互作用包括其各自的認知和情感神經(jīng)系統(tǒng)之間的相互作用(Cupchik et al.,2009;Markovińc,2012;Nadal & Chatterjee,2018)。那么,美感的無意識性產(chǎn)生的原因是什么?筆者認為有如下三種思考的角度:(1)從進化心理學的視角看美感的無意識性具有怎樣的價值。例如,在自然選擇和性選擇理論構(gòu)架下,無意識的美感的產(chǎn)生對于物種進化特別是人的進化有哪些獨特的意義?(2)從審美主體的特點出發(fā),考察具備何種特點的審美主體更易產(chǎn)生無意識的美感。例如,探索無意識美感的產(chǎn)生與審美主體的審美經(jīng)驗、審美能力、感知水平等方面的關(guān)系,進一步考察無意識美感產(chǎn)生原因的主體原因。(3)從美感產(chǎn)生的心理發(fā)展階段出發(fā),考察幼兒審美判斷與認知能力發(fā)展的先后順序,從而探索無意識美感的產(chǎn)生可能需要具備的生理心理條件。(4)從審美對象的特點出發(fā),考察具備何種特點的審美對象更易引發(fā)無意識的美感。例如,探索無意識美感的產(chǎn)生與審美情感的效價(valence)、喚醒度(arousal)的關(guān)系。以上思考仍有待進一步的研究深入探索。

最后,對于審美判斷現(xiàn)有研究成果的應(yīng)用。例如,不同主體的審美判斷活動在腦區(qū)上存在差異。一方面,這印證了現(xiàn)實生活中的已有經(jīng)驗;另一方面,也為我們將審美判斷活動的差異特點加以應(yīng)用提供了線索——既然相對于普通人而言,藝術(shù)專家在某些特定腦區(qū)上的激活顯著,這說明這些腦區(qū)的參與對于完成藝術(shù)審美活動至關(guān)重要;那么,是否可以考慮有意識的訓練相關(guān)腦區(qū)的活動,從而加快藝術(shù)方面的進步?(Huston,Nadal,Mora,Agnati,& Conde,2015;Iigaya,O’Doherty,& Starr,2020;Zhang et al.,2017;宋蓓、侯建成、駱丹、周加仙,2020)這就對認知神經(jīng)科學的實驗范式提出了更高的要求。特別是要借助認知行為范式和認知神經(jīng)科學的技術(shù),雙管齊下,從而使我們對于審美的理解與探索更為完善。