廣西北部灣近岸養殖區表層沉積物和養殖生物體重金屬污染狀況及生態風險評價*

郭 釗,李 萍,徐 浩

(國家海洋局北海海洋環境監測中心站,廣西北海 536000)

重金屬是具有潛在危害的重要污染物,主要來源于自然和人為排污[1,2]。水環境中的重金屬絕大部分經過物理化學作用后富集在沉積物表層,因此沉積物是重金屬污染物的載體和“蓄積庫”。重金屬污染具有來源廣、殘毒時間長、易蓄積、污染后不易被發現且難以恢復等特征,而且蓄積在沉積物中的重金屬有二次污染的可能,一旦參與食物鏈循環最終將在生物體內積累,從而破壞生物體的正常生理代謝活動[2],對水生生物和人體健康有較大的負面影響。廣西北部灣擁有大陸海岸線1 595 km[3],自然環境優良,水產資源豐富,生態類型多樣,有著良好的海水養殖條件,養殖區是廣西重要的海洋功能區之一。隨著海水養殖面積的擴大,不合理的養殖方式和養殖過程所產生的大量污染,使得海洋環境受到不同程度的污染。由于其特殊的棲息環境和生活特性,再加上對海洋環境中的重金屬、生物毒素具有較強的耐受力和富集能力,海洋養殖生物體內的重金屬含量容易超標,人類食用重金屬超標的魚貝類等會造成不同程度的中毒現象[4-6]。

目前,關于海洋環境和生物體內重金屬污染狀況已經有較多的相關報道[1,2,6-8],但同時針對養殖區沉積物和生物體內重金屬污染的研究仍比較少。廣西北部灣近岸海域入海河流較多[9],再加上陸源污染物輸入的增加,導致該海灣養殖區面臨較嚴重的環境問題[1,8-10]。因此,開展該海灣養殖生物體和表層沉積物重金屬的污染狀況及其潛在生態危害程度分析非常有必要,這也是養殖區海域環境質量狀況評價的重要內容[11,12]。

本研究根據2013-2016年廣西4個主要海水養殖區海洋環境監測調查的資料,對北海廉州灣海水增養殖區、欽州茅尾海大蠔養殖區、防城港紅沙大蠔養殖區和防城港珍珠灣珍珠養殖區的表層沉積物及其代表性養殖生物體體內的重金屬(Hg、As、Pb、Cu、Cd)污染狀況及潛在生態風險進行評價,擬為科學評估廣西北部灣養殖區重金屬污染狀況提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 采樣站位

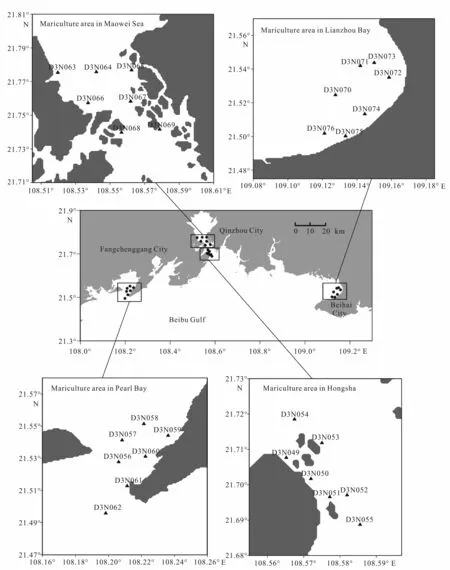

數據來源于2013-2016年廣西4個主要海水養殖區的海洋環境監測調查結果。4個養殖區均設7個監測站位,表層沉積物選取其中3個站位監測,養殖生物體監測選取其中1個站位(圖1)。其中,防城港紅沙大蠔養殖區(以下簡稱紅沙養殖區)2013年的表層沉積物監測站位為D3N049、D3N050、D3N054,2014-2016年為D3N049、D3N051、D3N053和D3N055,2013-2014年生物體監測站位為D3N052;防城港珍珠灣珍珠養殖區(以下簡稱珍珠灣養殖區)2013年無表層沉積物重金屬監測數據,不做評價,2014年的表層沉積物監測站位為D3N056、D3N058、D3N059,2015-2016年為D3N057、D3N060、D3N062,生物體監測站位為D3N061;欽州茅尾海大蠔養殖區(以下簡稱茅尾海養殖區)2013-2014年的表層沉積物監測站位為D3N063、D3N065、D3N067,2015-2016年為D3N064、D3N068、D3N069,生物體監測站位為D3N066;北海廉州灣海水增養殖區(以下簡稱廉州灣養殖區)2013-2016年的表層沉積物監測站位為D3N070、D3N072、D3N073、D3N074、D3N075、D3N076,生物體站位為D3N071。

1.2 方法

1.2.1 樣品的采集與分析

于每年8月進行采樣監測,表層沉積物和生物樣品的采集、固定、貯存、運輸、保存以及樣品中5種重金屬(Cu、Pb、As、Cd和Hg)的處理、分析檢測均按《海洋監測規范》(GB 17378-2007)規定的方法操作。其中,Cd、Cu和Pb采用原子吸收光譜法測定,As和Hg采用原子熒光光譜法測定。Cu、Pb、Cd、Hg和As的檢出限分別為2.0 μg/g、1.0 μg/g、0.04 μg/g、0.002 μg/g和0.06 μg/g。

1.2.2 重金屬污染評價

(1)單因子污染指數法。

表層沉積物和生物體質量的評價均采用單因子指數評價法評定,公式如下:

生物體質量的評價標準依據《海洋生物質量》(GB 18421-2001)。生物質量一類標準值中Hg≤0.05 μg/g、As≤1.0 μg/g、Cu≤10 μg/g、Pb≤0.1 μg/g、Cd≤0.2 μg/g。根據《海洋生物質量監測技術規程》(HY/T 078-2005)中規定,以單因子污染指數1.0作為該因子是否對生物產生污染的基本分界線:<1.0為生物未受該因子污染,≥1.0表明生物已受到該因子污染。

圖1 調查站位分布圖Fig.1 Distribution of sampling stations

(2)綜合污染指數法。

表層沉積物5種重金屬污染物的綜合效應通過綜合污染指數Cd來表示:

其中,Cd<5,為低污染;5≤Cd<10,為中污染;10≤Cd<20,為較高污染;Cd≥20,為高污染[1,13]。

(3)潛在生態風險指數法。

潛在生態風險指數法是Hakanson[13]根據重金屬的性質及環境行為特點,從沉積學角度提出來的、對表層沉積物或土壤中重金屬污染進行評價的方法。為定量表達水域中單個污染物的潛在生態風險,定義潛在風險參數為

其中,當RI<150時,表明海域具有低潛在生態風險;當150≤RI<300時,表明海域具有中潛在生態風險;當300≤RI<600,表明海域具有較高生態風險;當RI≥600,表明海域具有很高潛在生態風險。

(4)地積累指數法。

為驗證沉積物重金屬污染評價的可靠性,進一步對研究區域表層沉積物重金屬進行地積累指數評價。地積累指數法是德國Müller[15]提出,其公式為

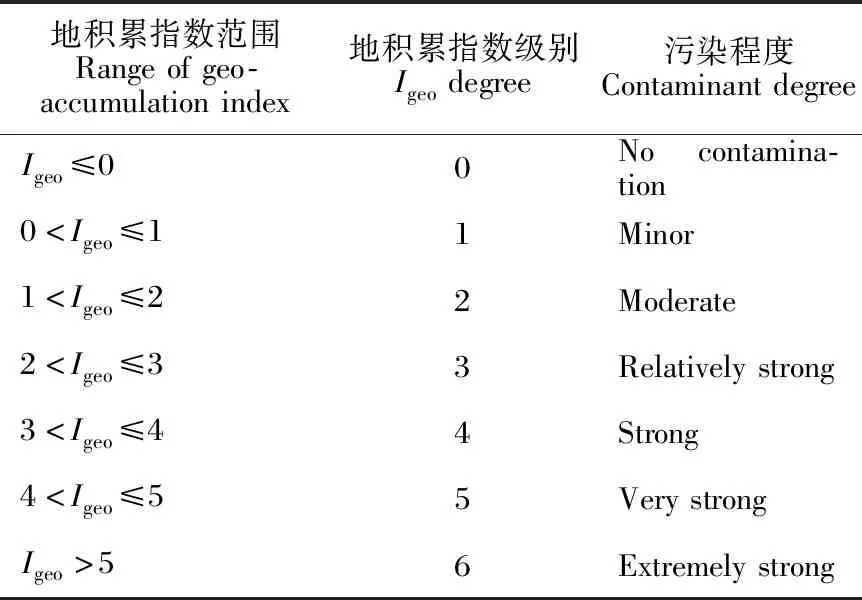

式中:BEn指重金屬地球化學背景值,其中Hg為0.029 mg/kg、Cu為15.80 mg/kg、Pb為28.90 mg/kg、Cd為0.09 mg/kg、As為7.80 mg/kg;1.5是常數,是為避免成巖作用可能會引起的背景值變動而增加的常規參數[1];Cn是指重金屬元素在表層沉積物中的含量,mg/kg。地積累指數法共分為7級(0-6級),表示污染程度由無至極強。如表1所示:Igeo≤0,污染程度為無;0

表1 地積累指數與污染級別

2 結果與分析

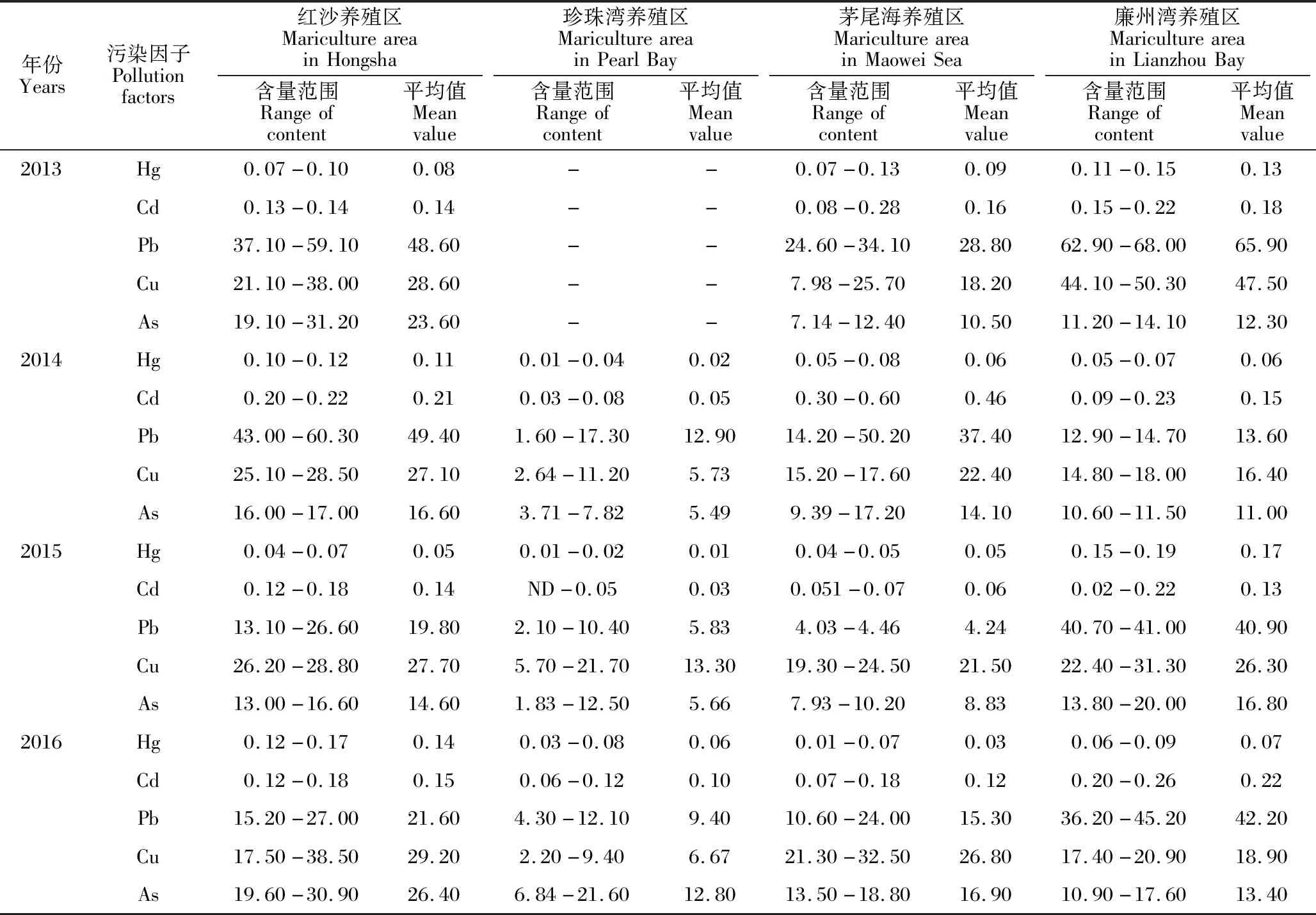

2.1 表層沉積物中重金屬的含量

由表2可知,重金屬Hg含量均低于國家海洋沉積物質量一類標準。重金屬Cd含量超沉積物質量一類標準的是2014年茅尾海養殖區D3N067號站。重金屬Pb含量超沉積物質量一類標準的有2013年廉州灣養殖區D3N070、D3N072、D3N074號站,2014年紅沙養殖區D3N053號站。重金屬Cu含量超沉積物質量一類標準是2013年廉州灣養殖區D3N070、D3N072、D3N074號站,2013年和2016年紅沙養殖區D3N054號站。重金屬As含量超沉積物質量一類標準的有紅沙養殖區2013年D3N049、D3N054號站和2016年D3N049、D3N053號站,珍珠灣養殖區2016年D3N060號站。

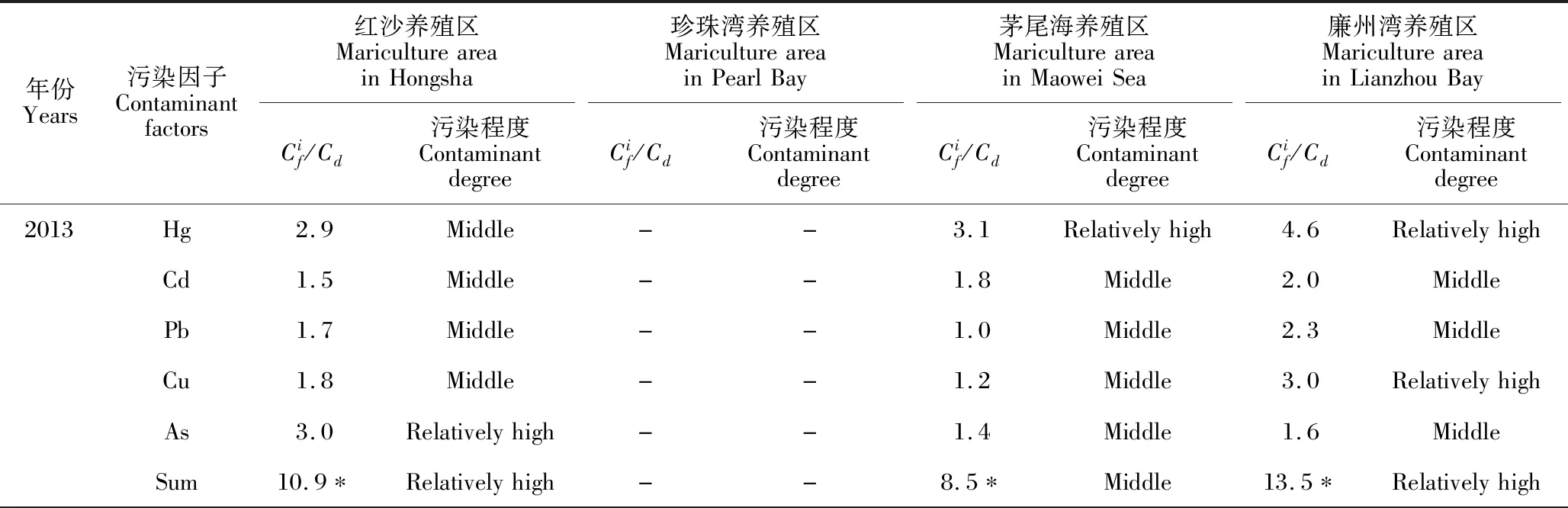

2.2 單因子和綜合污染指數評價結果

單因子污染指數和綜合污染指數計算結果列于表3。從綜合污染指數來看,2013年表層沉積物重金屬污染程度依次為廉州灣養殖區>紅沙養殖區>茅尾海養殖區,2014年為茅尾海養殖區>紅沙養殖區>廉州灣養殖區>珍珠灣養殖區,2015年為廉州灣養殖區>紅沙養殖區>茅尾海養殖區>珍珠灣養殖區,2016年為紅沙養殖區>廉州灣養殖區>茅尾海養殖區>珍珠灣養殖區(表3)。從上述結果可以看出,2013年和2015年廣西北部灣養殖區表層沉積物重金屬污染程度均以廉州灣養殖區最高, 2014年則表現為茅尾海養殖區和紅沙養殖區明顯高于其他兩個區域,2016年為紅沙養殖區明顯高于其他區域。廣西北部灣近岸海域有眾多河流直接輸入,再加上北部灣的亞熱帶氣候條件影響,每年局部降水量差異較大,導致不同河流的徑流量差異特別大,因此每年輸入的陸源污染物也存在較大差異[9]。另外,不同養殖區養殖活動強度的不同,也會導致重金屬污染程度存在較大差異[8]。所以,前述重金屬分布狀況可能與人類活動[1,8],以及陸源徑流輸入的變化有關[9]。

表2 表層沉積物中重金屬的含量(μg/g)Table 2 Contents of heavy metals in surface sediments (μg/g)

表3 表層沉積物重金屬單因子污染指數及綜合污染指數Table 3 Single factor and intergraded pollution index of heavy metals in surface sediments

續表Continued table

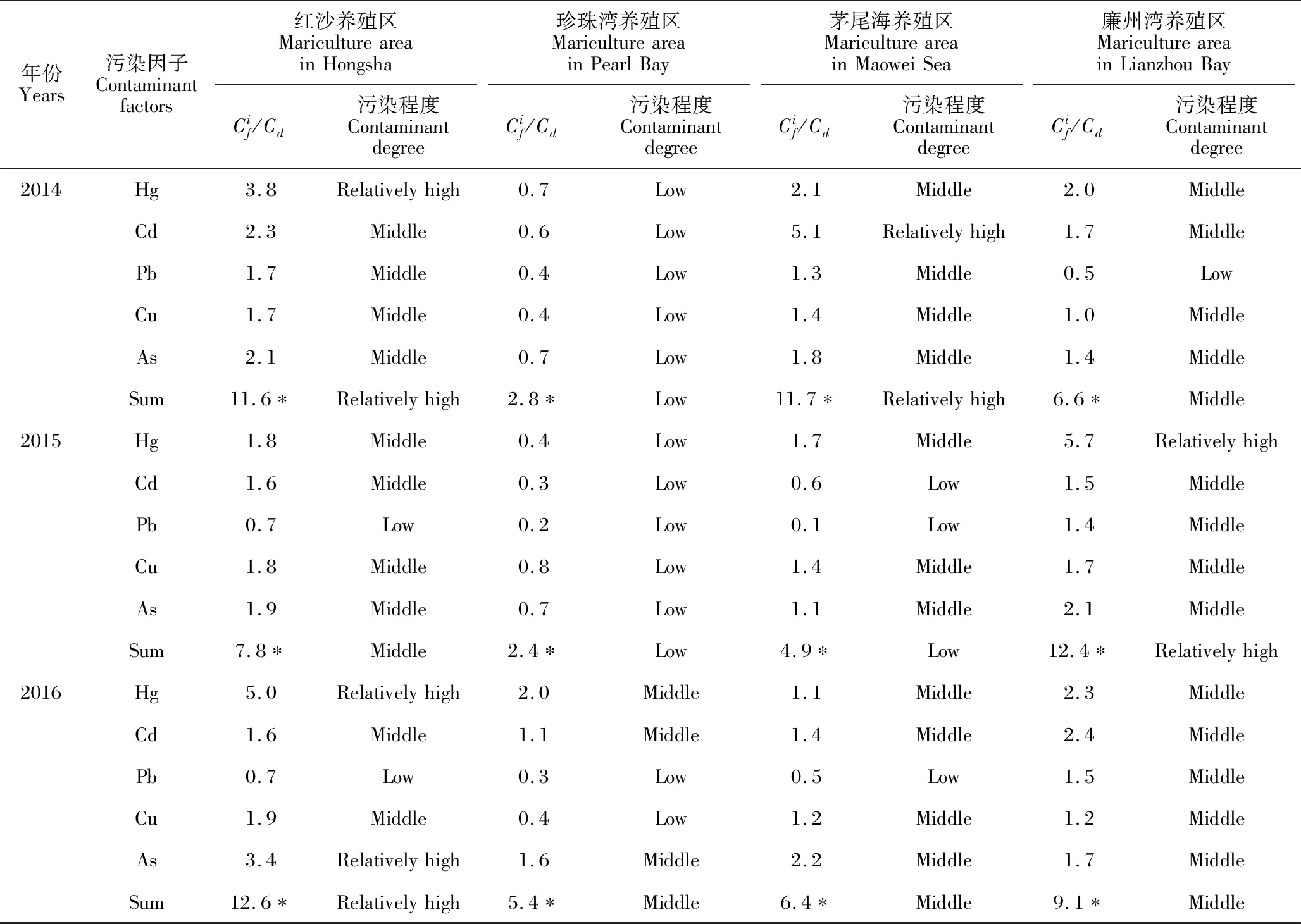

2.3 潛在生態風險評價結果

由表4可知,廣西北部灣4個養殖區中Pb、Cu、As 3項重金屬元素潛在生態風險指數均小于40,為低潛在生態風險。Hg的潛在風險程度較高:2013年、2015年廉州灣養殖區,以及2016年紅沙養殖區的Hg為高潛在生態風險;除2015年紅沙養殖區,2015年、2016年茅尾海養殖區的Hg為中潛在生態風險,以及2014年、2015年珍珠灣的Hg為低潛在生態風險外,其他年份養殖區的Hg為較高潛在生態風險。上述結果說明,Hg是廣西北部灣養殖區重要的潛在風險因子,這與前人研究北部灣近岸海域重金屬污染潛在生態風險因子的結果一致[1,8]。盡管在過去40年,由于Hg的生產和使用已經大量減少,其在北部灣近海水體和表層沉積物中的含量也呈現降低趨勢,但北部灣Hg污染相對于其他近岸海域仍處于較高水平,因此Hg是北部灣近岸海域重金屬污染的重要因子[16]。Cd潛在生態風險較高的是2014年茅尾海養殖區,2013-2016年珍珠灣養殖區和2015年茅尾海養殖區為低潛在生態風險,其他均為中潛在生態風險。從潛在生態風險指數來看,屬于低潛在生態風險的海域有2014年、2015年和2016年珍珠灣養殖區,2015年紅沙養殖區,以及2015年、2016年茅尾海養殖區;屬于較高潛在生態風險的海域是2015年廉州灣養殖區;其他均為中潛在生態風險。因此,廣西北部灣養殖區重金屬污染狀況仍不可忽視,未來仍需警惕,尤其是Hg污染。

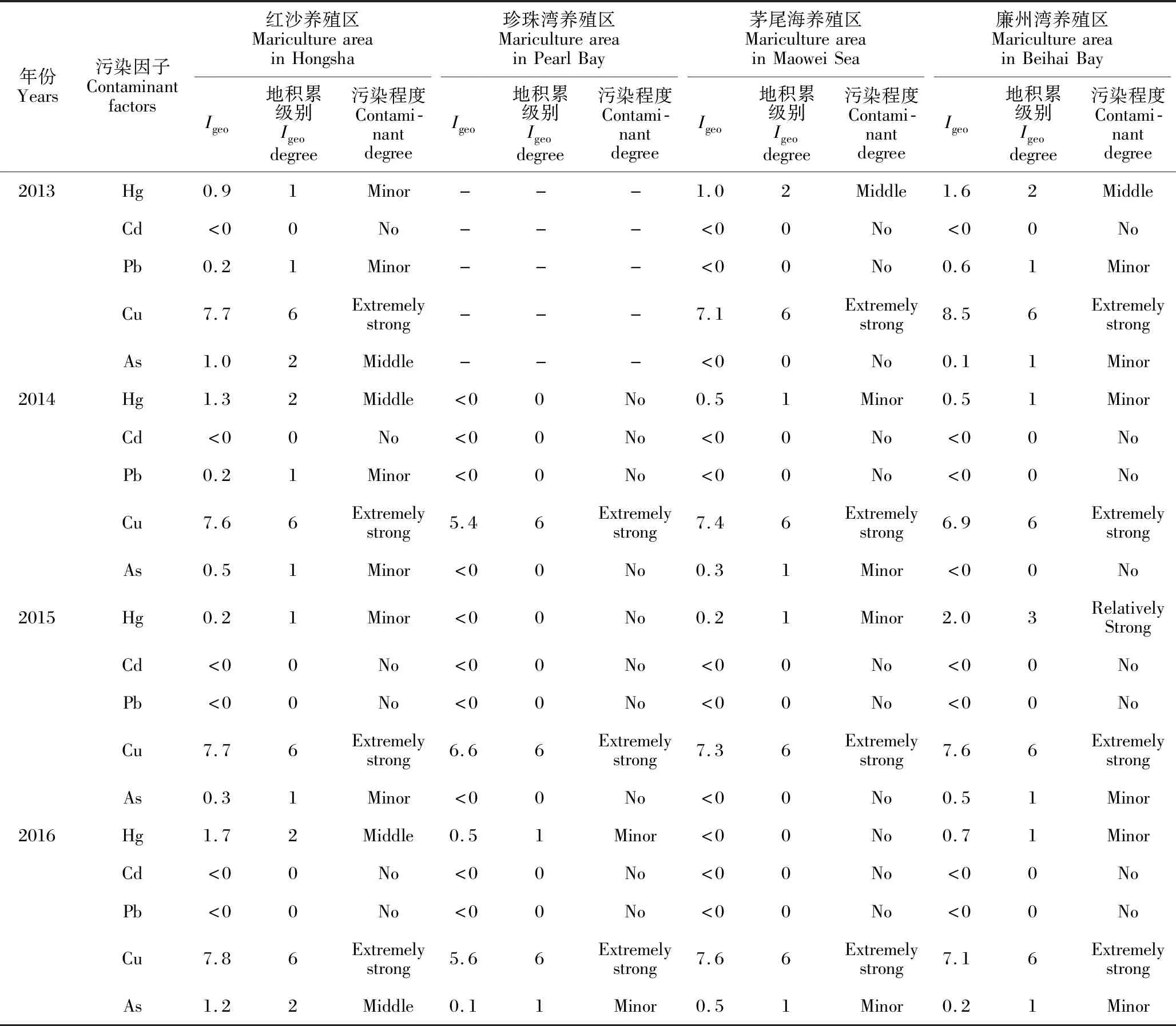

2.4 表層沉積物重金屬的地積累指數和級別

由表5可知,2013-2016年4個養殖區Cu的地積累指數最高,均大于5,Igeo級別均為6級,處于極強污染程度。污染程度為較強的是2015年廉州灣養殖區的Hg。污染程度為中的有2013年、2016年紅沙養殖區的As,2014年和2016年紅沙養殖區,2013年茅尾海養殖區和2013年廉州灣養殖區的Hg。污染程度為輕微的有紅沙養殖區2013年的Hg、Pb和2014年的Pb、As以及2015年的Hg和As;珍珠灣養殖區2016年的As和Hg;茅尾海養殖區2014年、2015年的Hg,2014年、2016年的As;廉州灣養殖區2013年的Pb,2013年、2015年和2016年的As以及2014年、2016年的Hg;其他均為無污染。總體來看,廣西主要海水養殖區表層沉積物中Cu的地積累指數最高,表明受人類活動影響最大。該研究結果也與北部灣表層沉積物中Cu的高地積累指數一致[1]。盡管Cu的潛在生態風險比Hg低,但受人類活動影響,Cu的持續排放對區域環境的潛在危害仍不可忽視。在過去20年,北部灣近岸海域水體和表層沉積物中Cu的含量持續升高,這主要受漁船以及養殖活動的影響[16]。因此,除Hg外,廣西北部灣養殖區Cu污染也不可忽視,未來仍需警惕。

表4 潛在生態風險評價結果Table 4 Assessment results of potential ecological risk

表5 表層沉積物重金屬的地積累指數和污染級別Table 5 Index of geo-accumulation and pollution level of heavy metals in surface sediments

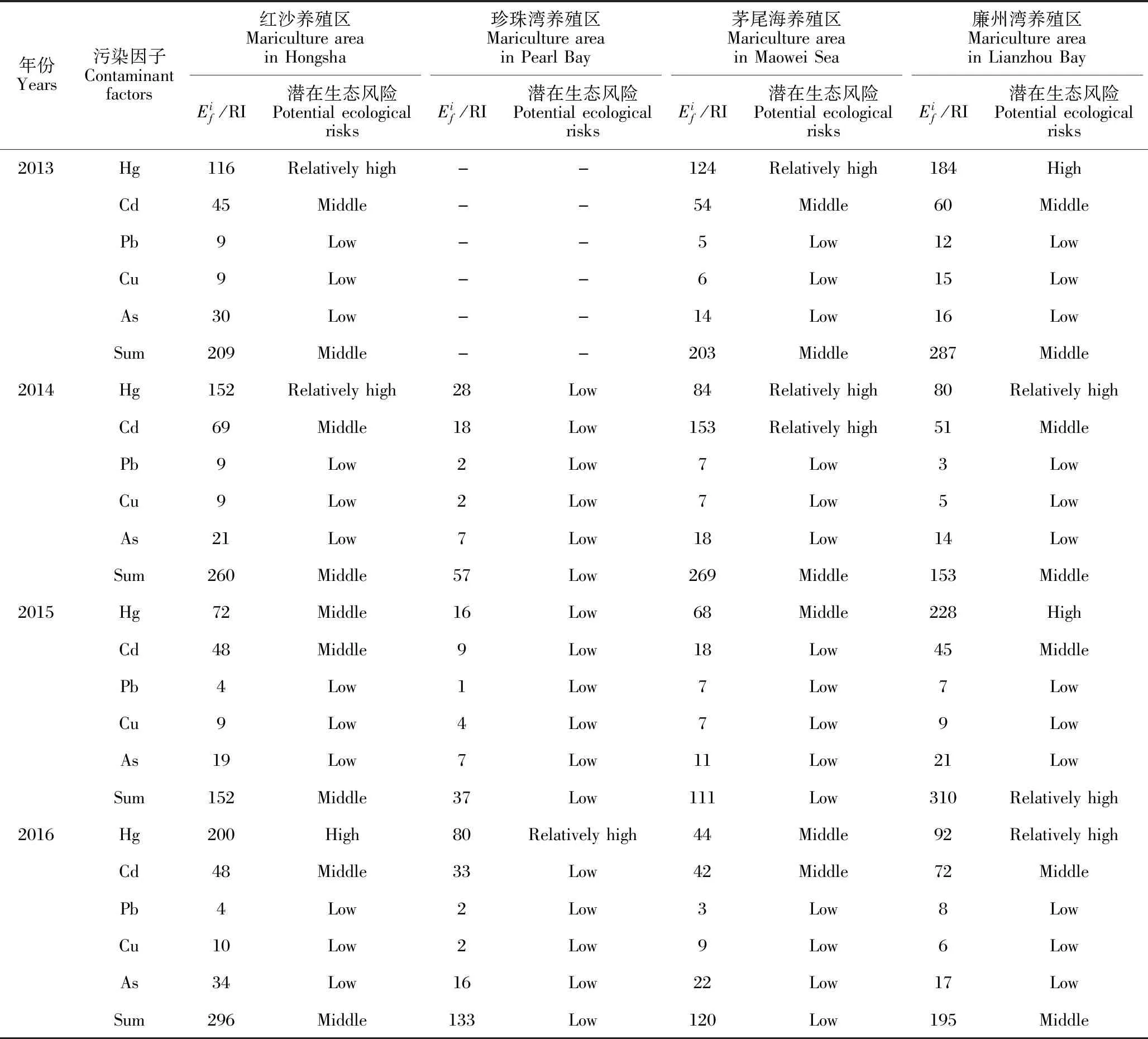

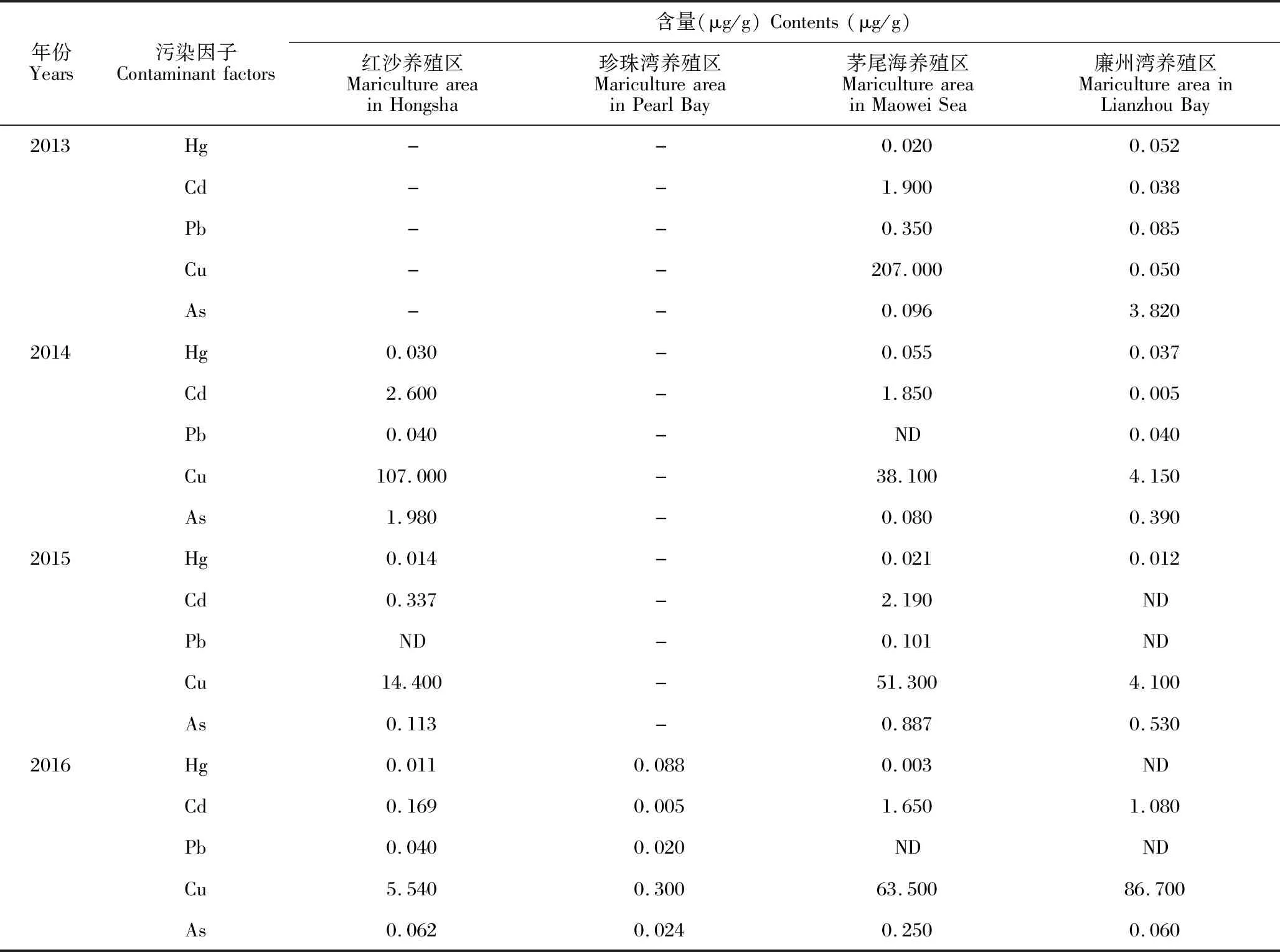

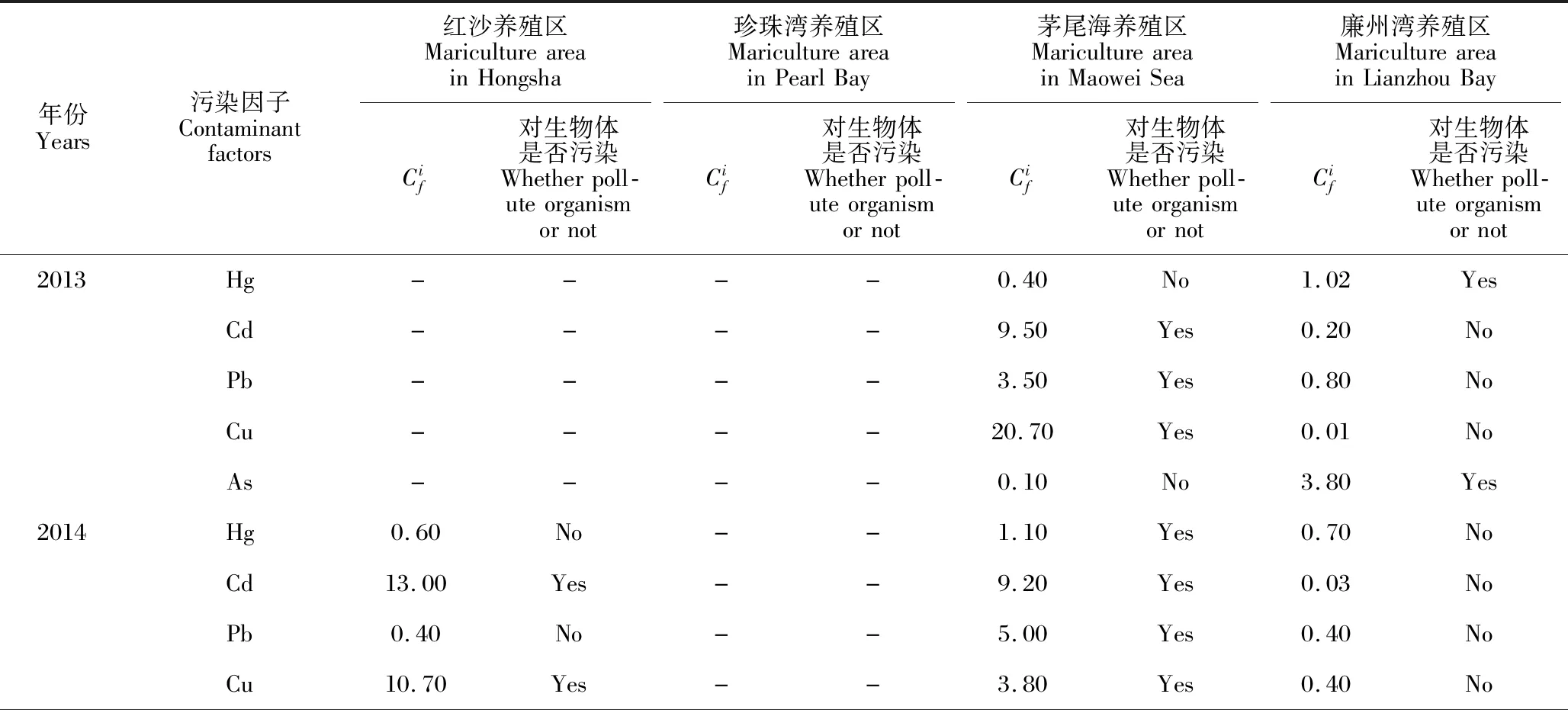

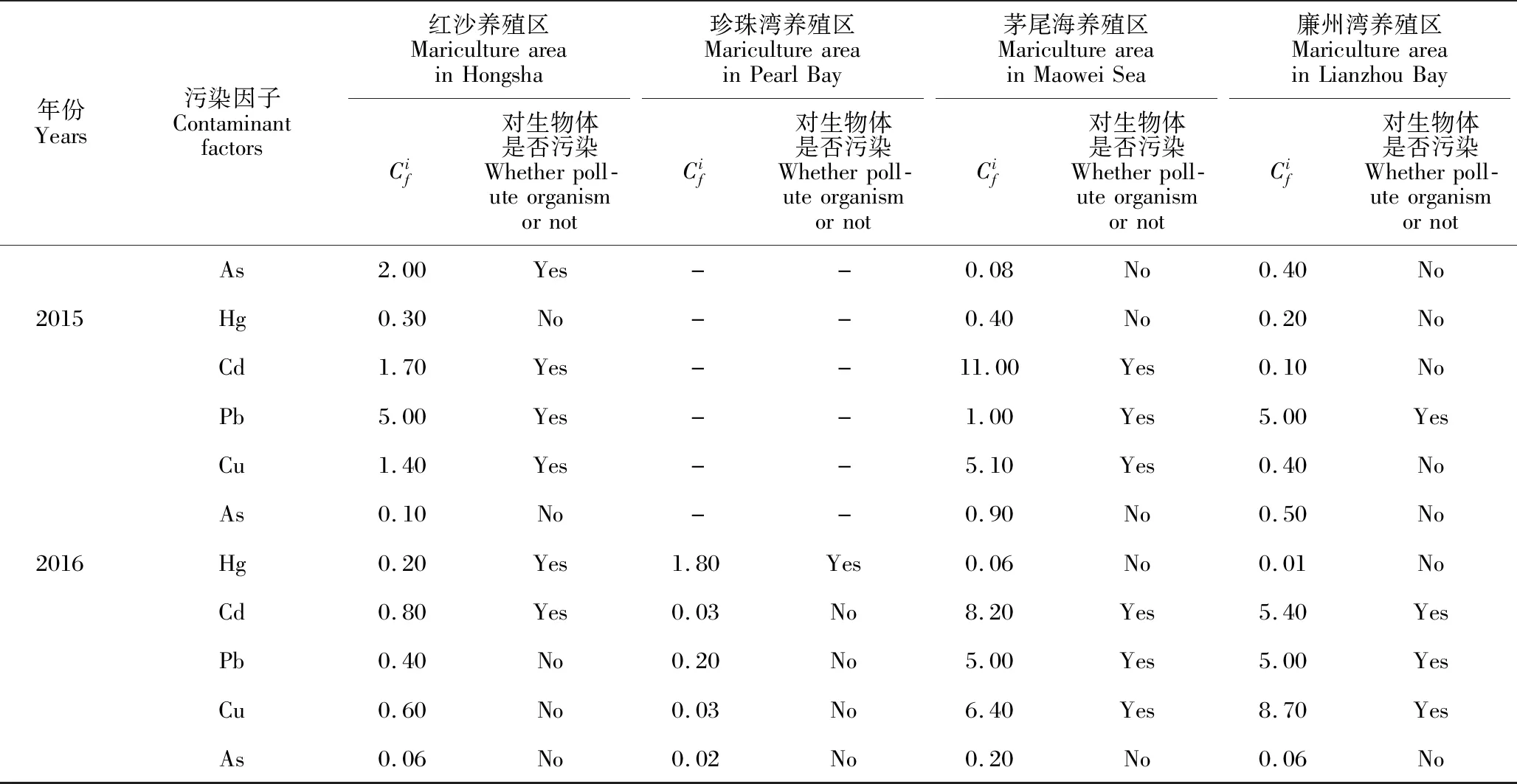

2.5 養殖生物體中重金屬的含量及分析

表6為養殖生物體中重金屬含量。根據養殖生物體重金屬污染指數分析結果顯示,廣西4個主要的海水養殖區養殖生物體中已受Hg污染的有2013年廉州灣養殖區、2014年茅尾海養殖區、2016年珍珠灣養殖區;已受Cd污染的有2014年和2015年紅沙養殖區,2013年、2014年、2015年和2016年茅尾海養殖區,2016年廉州灣養殖區;已受Pb污染的有2015年紅沙養殖區,2013年、2014年、2015年和2016年茅尾海養殖區,2015年和2016年廉州灣養殖區;已受Cu污染的有2014年和2015年紅沙養殖區,2013年、2014年、2015年和2016年茅尾海養殖區,2016年廉州灣養殖區;已受As污染的有2014年紅沙養殖區,2013年廉州灣養殖區(表7)。廣西4個主要的海水養殖區養殖生物體中重金屬污染程度最嚴重的是茅尾海養殖區,除As外,養殖生物體均已受到其他幾項重金屬的污染,要加強監控。其他3個養殖區的養殖生物也不同程度地受到不同重金屬的污染,需警惕防控。

表6 養殖生物體中重金屬的含量Table 6 Contents of heavy metals in aquaculture organisms

表7 養殖生物體重金屬的污染指數Table 7 Pollution indexes of heavy metals in aquaculture organisms

續表

Continued table

3 結論

對2013年至2016年廣西4個主要海水養殖區的海洋環境監測調查數據進行分析,結果發現:(1)表層沉積物重金屬Hg含量均低于國家海洋沉積物質量一類標準,重金屬Cd、Pb、Cu、As含量存在超國家海洋沉積物質量一類標準的現象;(2)廣西北部灣4個養殖區中重金屬Hg的潛在風險程度最高;但受人類活動影響,Cu的地積累指數明顯高于其他重金屬,該重金屬污染不可忽視;(3)廣西4個主要的海水養殖區養殖生物體中重金屬污染程度最嚴重的是欽州茅尾海大蠔養殖區,除As外,養殖生物體都已受到重金屬Hg、Cd、Pb、Cu的污染;其他3個養殖區的養殖生物也不同程度地受到不同重金屬的污染。綜上所述,廣西4個主要的海水養殖區重金屬元素的危害不容忽視,尤其是Hg和Cu污染,需及時采取措施降低重金屬對生態和人類健康可能帶來的危害,加強監控力度。