基于伏邪理論探討2015—2020年天津市蕁麻疹滯后發病與氣象因素相關性

康 帥 張 帆 王 上 胡蓮怡 梁麗金 袁衛玲 李 城

(天津中醫藥大學中醫學院,天津,301617)

蕁麻疹與肥大細胞異常作用相關,屬中醫“癮疹”范疇,是臨床常見的變態反應性皮膚病,其以大小不等的風團、血管性水腫或二者兼具為主要臨床表現[1]。同時伴有瘙癢,具有忽隱忽現、發無定處、病情反復的特點,極大影響患者生命質量。目前蕁麻疹的發病機制尚不清晰,病因繁多復雜,難以明確,給臨床防治帶來一定挑戰性[2]。一項歐洲進行的流行病學調查結果顯示溫度與濕度與急性蕁麻疹的發病具有顯著相關性,同時發現急性蕁麻疹發病存在一定的季節周期性[3],有學者同樣發現蕁麻疹發病與氣象因素具有較強相關性,而且氣象因素對蕁麻疹發病存在一定程度的滯后影響[4-5]。中醫理論認為伏邪藏匿于皮毛肌腠之間并不立即發病,即所謂“冬傷于寒,春必溫病”,日久或因正氣虛衰,或因加而發,或新感引動而致蕁麻疹[6]。這種伏而后發的理論與氣象因素的滯后影響不謀而合,基于此,本研究擬從伏邪理論的角度,探討蕁麻疹滯后發病與氣象因素的相關性,以期為臨床防治蕁麻疹提供一定的參考與指導。

1 資料與方法

1.1 蕁麻疹病例資料 由天津健康醫療大數據超級平臺4家三甲醫院(2家中醫醫院,2家西醫醫院)提供2015年1月至2020年12月連續6年每天的蕁麻疹病例,共367 772例。病例全部符合國家中醫藥管理局制定蕁麻疹中醫病證診斷療效標準(ZY/T001.8-94)。

1.2 氣象因素資料 由中國氣象數據網國家氣象科學數據中心提供2015年1月至2020年12月連續6年每天的最高氣溫、最低氣溫、平均相對濕度、日照時數、平均風力、平均氣溫、平均降水量共7項氣象因素均值。

1.3 觀察指標 將連續6年的每天蕁麻疹病例與7項每天氣象因素均值按照24節氣進行分組。描述各節氣下蕁麻疹病例數與氣象指標的分布特征,計算在0~2個滯后節氣下各氣象因素對蕁麻疹發病的影響,用相對危險度(Relative Risk,RR)描述結果。基于伏邪理論分析氣象因素對蕁麻疹滯后發病的影響。

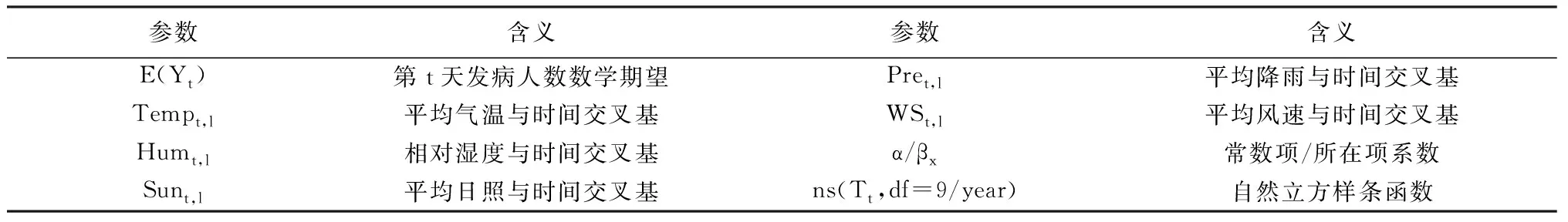

1.4 統計學方法 對氣象數據進行描述性統計,采用Spearman相關性分析蕁麻疹與氣象因素相關性。所有計算過程均應用SPSS 21.0統計軟件完成。由于環境氣象因素對蕁麻疹發病的影響較為復雜,呈非線性且具有一定的滯后性影響,本研究選用分布滯后非線性模型(Distributed Lag Non-linear Models,DLNM)來擬合環境氣象因素與發病的關系[7-8]。由于發生蕁麻疹為小概率事件,其分布可以近似服從Poisson分布,同時為了避免數據過度離散的問題,所以擬合環境氣象因素與蕁麻疹發病的時間序列時,DLNM模型的連接函數采用廣義Poisson分布。同時,其他潛在的影響因素包括時間趨勢、季節趨勢等,同樣納入模型加以控制,公式:Log[E(Yt)]=α+β1Tempt,l+β2Humt,l+β3WSt,l+β4Sunt,l+β5Pret,l+ns(Tt,df=9/year),統計擬合預測采用R 3.5.1軟件提供的DLNM和SPLINES2軟件包進行,以P<0.05為差異有統計學意義。

表1 DLNM模型公式各參數含義

2 結果

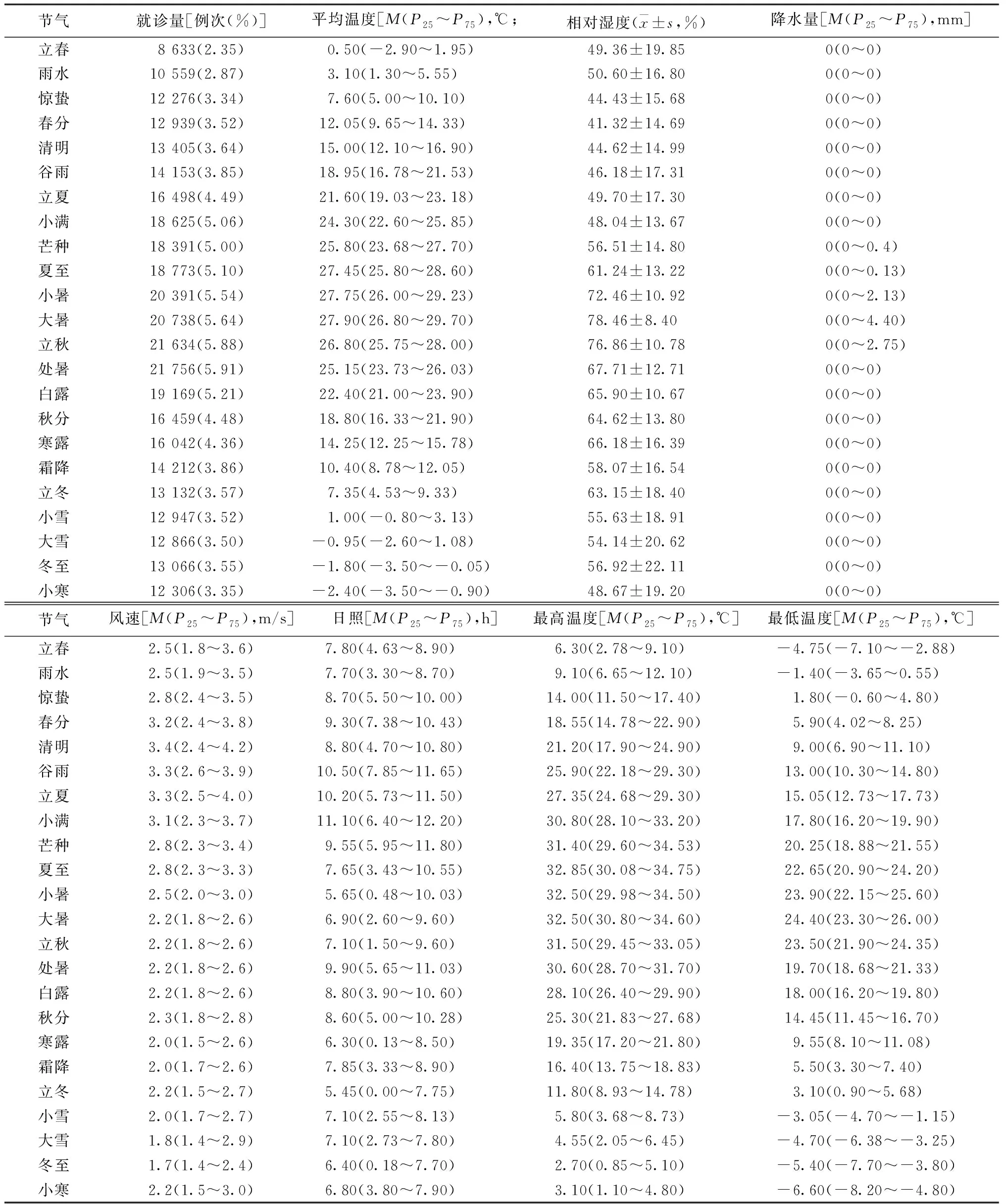

2.1 蕁麻疹病例數與氣象數據的描述性統計 天津市蕁麻疹病例就診在立秋、處暑2個節氣出現高峰值,在大寒、立春2個節氣為低谷值,就診人數較少,呈現出夏末秋初就診人數多、冬末春初就診人數少的特點。平均溫度、相對濕度、降水量的最大值均在大暑節氣,平均溫度最小值在小寒節氣,相對濕度最小值在春分節氣。風速最大值在清明節氣,最小值在冬至;日照最大值在小滿節氣,最小值在立冬節氣;最高溫度最大值在夏至節氣,最小值在冬至節氣;最低溫度最大值在大暑節氣,最小值在大寒節氣。見表2。

表2 天津市2015年立春至2020年大寒蕁麻疹病例數與氣象數據分布特征

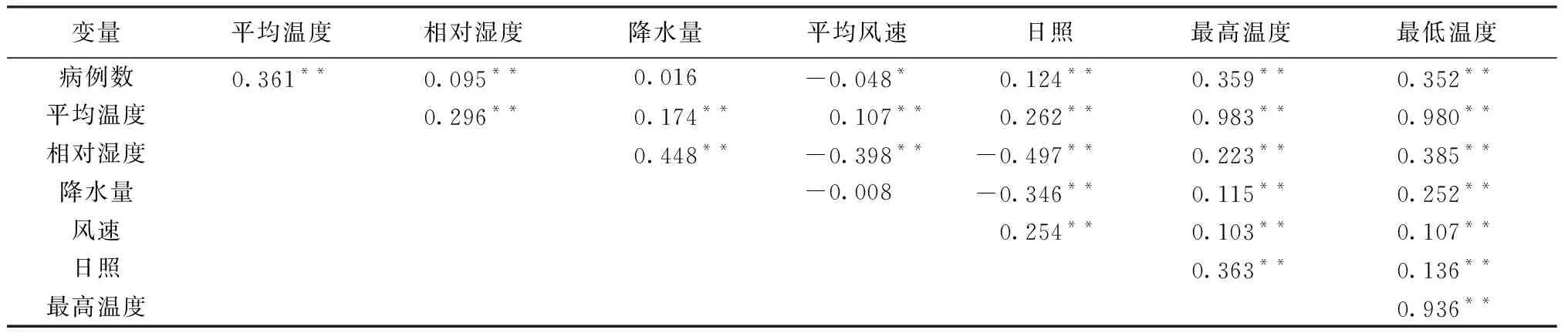

2.2 蕁麻疹病例數與氣象數據的相關性 Spearman相關性分析結果顯示,天津市蕁麻疹病例數與降水量之間無相關性(P>0.05),與其他因素之間均具備一定程度相關性(P<0.05)。其中蕁麻疹病例數與平均溫度、相對濕度、日照、最高溫度、最低溫度正相關性(rs>0),與平均風速負相關性(rs<0)。見表3。各氣象因素之間,僅降水量與平均風速之間無相關性(P>0.05),其余各因素之間均有較顯著相關性(P<0.05);其中最高溫度、最低溫度相互之間及分別與平均溫度的相關系數較大(|rs|>0.5)。

表3 天津市2015年立春—2020年大寒蕁麻疹發病與氣象因素相關性分析(rs)

2.3 蕁麻疹滯后發病與氣象因素的相關性

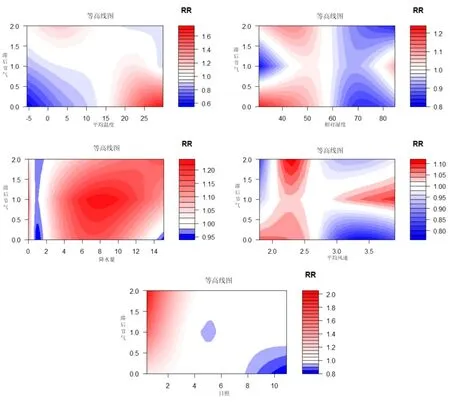

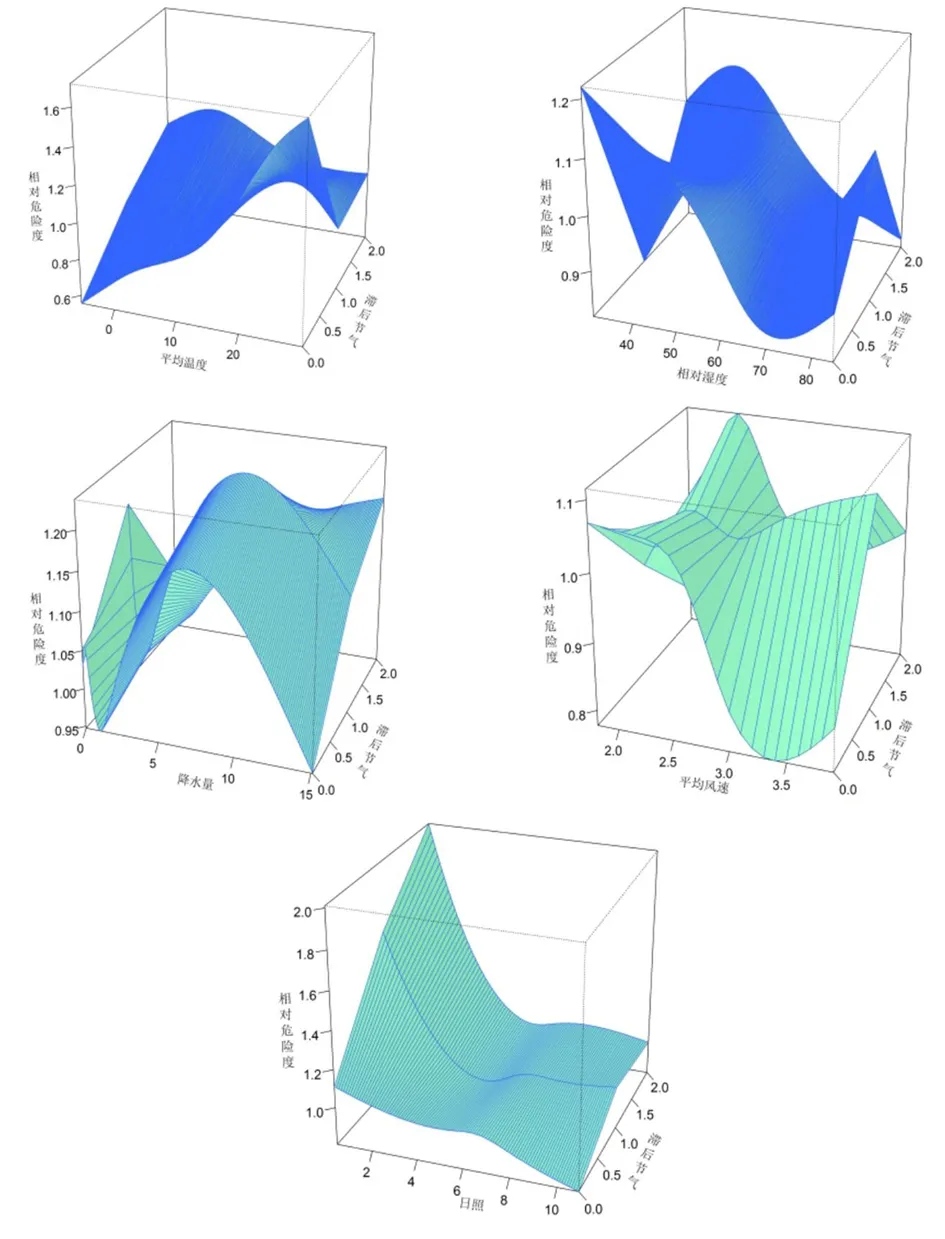

2.3.1 各氣象因素相對危險度隨滯后時間的變化趨勢 根據DLNM模型結果,蕁麻疹發病的RR在平均溫度為27.5~30 ℃、滯后0個節氣時達到最高值;在相對濕度為30%~35%、滯后0個節氣時達到最高值;在降水量為6~10 mm、滯后0.5~1.3個節氣時達到最高值;在平均風速為2~2.5 m/s、滯后2個節氣和4 m/s、滯后1個節氣時達到最高值,呈現雙峰趨勢;在日照為0 h、滯后2個節氣時達到最高值。見圖1~2。

圖1 氣象因素相對危險度隨滯后時間變化的等高線圖

圖2 氣象因素相對危險度隨滯后時間變化的三維圖

2.3.2 各氣象因素特殊值對蕁麻疹發病的影響 分別取各指標第5百分位數(P5)和第25百分位數(P25)代表該指標的低水平,取各指標第75百分位數(P75)和第95百分位數(P95)代表該指標的高水平,以分析各氣象因素不同水平下對蕁麻疹發病的影響。見表4。

表4 天津市2015年立春至2020年大寒氣象因素對蕁麻疹發病的滯后效應[RR(95%CI)]

各氣象因素對蕁麻疹滯后發病的影響均呈非線性,以其中位數為參照點。低溫-2.8 ℃(P5)在滯后2個節氣時達到最大滯后效應,高溫28 ℃(P95)在滯后0個節氣即達到最大滯后效應,且差異有統計學意義(RR值為1.660,95%CI為1.077~2.558,P<0.05)。低相對濕度36.6%(P5)最大滯后效應出現在滯后0個節氣時,高相對濕度80.3%(P95)最大滯后效應出現在滯后1個節氣時,但其滯后效應差異均無統計學意義(P>0.05)。低風速1.9 m/s(P5)與高風速3.6 m/s(P95)最大滯后效應分別出現在滯后0、1個節氣時,但高風速3.0 m/s(P75)在滯后0個節氣時對蕁麻疹發病具有保護作用,差異有統計學意義(RR值為0.836,95%CI為0.726~0.963,P<0.05)。低日照時數3.8 h(P5)與高日照時數9.4 h(P95)最大滯后效應均出現在滯后2個節氣時,且差異無統計學意義(P>0.05)。高降雨量6.7 mm(P95)最大滯后效應出現在滯后0個節氣時,且其滯后效應差異無統計學意義。

3 討論

“凡邪所客,有行邪有伏邪。”《瘟疫論·行邪伏邪之別》首先提出“伏邪”一詞,但其相關記載最早可見于《素問·陰陽應象大論》曰:“冬傷于寒,春必溫病。”《伏邪新書·自序》認為“伏邪為病者十居六七,其本臟自生之病不兼內伏六淫者十僅三四”,可見六淫邪氣是形成伏邪的重要部分[9]。古代先賢基于取象比類的哲學思維,通過觀察自然界氣象氣候變化特征,歸納出中醫六淫致病體系。人體受氣象變化影響,若其變化太過或不及,人體即會受到六淫侵襲。蕁麻疹患者若在發病之前遇到變化劇烈之天氣,恰又正氣不足,則受六淫之邪侵襲,邪氣循經入里內伏,影響肺、脾、肝等臟腑氣機,營衛之氣不輸,皮毛肌腠失于濡養,發為癮疹,其疾病進程與中醫伏邪致病理論殊途同歸。

本研究結果顯示,當節氣平均溫度為27.5~30 ℃、滯后0個節氣時,蕁麻疹發病RR值達到最高。有研究顯示天津地區蕁麻疹吸入性過敏原slgE檢出率前3位分別為屋塵、交鏈孢霉、粉塵螨[10],且天津地區交鏈孢霉sIgE檢出率較高且高級別陽性較多(18.68%),而交鏈孢霉菌最適生長溫度為28 ℃左右[11]。故此條件下蕁麻疹發病危險度較高,或與其氣候環境適合過敏原生長關系密切。當平均氣溫為27.5~30.0 ℃時,天津地區正值夏至、小暑、大暑3節氣,二十四節氣是古人對氣候變化時間規律性的高度總結,五運六氣學說吸收承繼節氣概念,以六步氣歸納正常(主氣)與異常(客氣)氣候變化規律。小滿至小暑,為三之氣,少陽相火主之,《儒門事親·小兒瘡丹癮疹舊蔽記五》云:“少陽客勝……故凡小兒瘡皰、丹熛、癮疹,皆少陽相火客氣勝也。”[12]火熱傷津,津傷肺燥,燥而宣降失司,營衛不得宣散于皮毛肌腠,其失濡潤,發為癮疹,因感邪性熱,故疹色赤,或有腫痛,亦可兼有發熱、口渴欲飲、舌上生瘡等火熱證象。本研究結果顯示低溫水平對蕁麻疹發病具有一定保護作用,而一項長20年的隨訪研究發現,暴露于寒冷環境可誘導蕁麻疹或過敏反應的發生,對于多項研究結果之間的差異性,應該從蕁麻疹亞型、研究人群體質特點、研究對象基本特征、研究地區等角度,進一步深入討論分析[13]。

當平均相對濕度為30%~35%、滯后0個節氣時,蕁麻疹發病危險大。天津地區位于海河下游,東臨渤海,素有“九河下梢”“河海要沖”之稱,其受海洋氣候影響較為明顯,空氣較濕潤,全年平均空氣相對濕度在41%~78%。天有寒暑燥濕風,以生長化收藏,不同的氣候特征,決定該地區萬物的生長物候,天津地區受臨海影響,氣候較為濕潤,其民眾體質更適宜此氣候特點。若風寒暑濕燥火太過或不及,即為六淫。平均相對濕度為30%~35%,與其平常濕度相比較低,實為濕氣不及,而為燥邪,若燥氣不及,濕邪由生,亦是同理。有研究顯示,新疆地區慢性蕁麻疹致病與誘發因素中,燥邪占據重要地位,其中尤以外感燥證與肺心脾風火燥證為主[14],可見外感燥邪與蕁麻疹的發病密切相關。四之氣陽明燥金,自秋分而至立冬,故深秋而行燥令之氣,人以肺金應之。肺者,嬌臟也,喜潤而惡燥,今燥邪上犯,首先犯肺,肺陰損津傷,其氣宣降失常,水道不調,水精不得四布;皮毛者,肺之合也,今肺氣失宣,營衛不得布散于皮毛肌腠,肌膚干槁,營衛不和而為癮疹,因其邪氣性燥,故可兼見咽干、口渴、干咳少痰等癥。當降水量為6~10 mm、滯后0.5~1.3個節氣時,對蕁麻疹發病亦有較高誘發性,從中醫角度來看[15],實則為濕邪為病,降雨之后,空氣濕潤,濕氣大勝,亢害承制,而為濕邪。《奇效良方·諸血門》曰:“濕滯于血則為脾痛癮疹。”[16]《景岳全書·非風》曰:“癮疹者,自卑濕而得之。”[17]蕁麻疹與濕邪發病密切相關,而濕為陰邪,發病隱匿,感邪之后不易即發,伏于體內,困遏脾陽,脾氣不得散精,則所生營衛之氣無以輸布;內伏日久,又郁而化熱,濕熱相搏,如油入面,難解難分,流注于皮毛肌腠。清陽不升,營衛不和,肌膚失養,發為癮疹,因其濕易困脾,可兼見口苦黏膩、腹脹納呆、便出不爽等癥。

平均風速對蕁麻疹發病的影響則呈現雙峰趨勢,其影響時間與平均氣溫、平均相對濕度、降水量等因素相比較長。平均風速為2~2.5 m/s時,天津時處小暑至白露節氣,正值太陰濕土司權,平均相對濕度在較高水平,同時此時氣溫較高,其氣為暑,《時病論·秋傷于濕大意》載:“斯時濕土主氣,暑氣漸退,濕令方來,而濕甚于暑者,故謂之濕熱夾暑也。”又言“小暑之節,在于相火之后,大暑之氣,在于濕土之先,故先賢有暑必夾濕之訓也”[18]。可見,此為風濕暑熱之旺時。而風為百病之長,易兼夾濕、暑熱共犯人體,三邪雜至,合而為病。因風性開泄,侵犯肌表則腠理疏松,肌腠疏松而關門不固,暑熱夾濕藏于皮毛肌腠,若其正氣不盛,邪正不爭,則伏而不發。而邪客于此,又或邪隨經入里,影響臟腑氣機出入,日久則營衛不行,肌膚失養,而發為癮疹。即所謂“風濕之邪郁遏于肌腠脈絡之間,可使陽氣郁閉,清氣不升,營衛不和,疹癢劇烈”[19],因其風濕暑熱雜至,故疹色赤,兼見身熱汗出、大便秘結、口渴尿黃、苔黃膩、脈洪數等癥。

日照時長是指1 d內,在無任何遮蔽條件下,太陽光線直射地面的時間,晝長、地勢、天氣狀況以及緯度等因素均可影響日照時長。因本研究地區為天津一地,故地勢、緯度、晝長等因素亦相對確定,則僅天氣狀況可影響日照時長。本研究顯示,在日照時長為0 h、滯后2個節氣時,蕁麻疹發病RR達到最高,究其原因,考慮實為日照時長為0 h所反映的天氣狀況對蕁麻疹發病有較高危險性。日照時長為0 h,說明當天應有降雨或天陰而致云量、濕度較大,本研究結果中,降雨亦對蕁麻疹發病有一定滯后效應,進一步佐證此猜想。

有數據發現濕熱內蘊證為蕁麻疹出現頻次較高的證型之一[20],劉景源也認為濕邪為蕁麻疹的首要病因[21],而從發病趨勢可以看出,蕁麻疹發病以立秋、處暑節氣為高峰。此時正值長夏季節,太陰濕土當政,濕氣最盛,太過即為濕邪,外濕困脾,又或過食肥甘厚味,以致脾運失健而內生痰濕,內外濕邪相引為患,肌膚失養而生癮疹,由于濕邪為患,又可表現出滲出、皰疹。濕邪蘊久化熱,濕熱相合,難解難分,彌漫三焦,陽氣上下不相順接,表里不相貫通,津血輸布不暢而肌膚無以濡潤,同時熱邪又暗耗津液,此即所謂“濕盛而燥”,皮膚失養發為蕁麻疹,此為內燥。若慢性蕁麻疹遷延日久,耗損津血,恰逢氣候干燥,外感燥邪,內外合邪,肌膚失養而病[22]。可見,相對濕度對蕁麻疹發病影響較大,氣象因素中或以其對蕁麻疹發病具有主要影響。其中相對濕度較高時,是為濕邪為患,偏低又以燥邪為重。

綜上所述,氣溫、濕度、降雨量、風速以及日照時長等氣象因素均可對蕁麻疹發病以及其滯后發病有一定影響,其中又以濕度為重。隨著全民健康意識的不斷提高,氣象環境因素對疾病發病的影響逐漸受到研究人員的重視,氣候變化是影響全球健康問題的重要因素[23],本研究初步探討了氣象因素與蕁麻疹發病之間的相關性,但仍存在一定的缺陷。受限于人力、物力、財力,本研究僅收集到不同醫院門診就診數,并未收集到詳細病例資料,以就診時間代替發病時間,未免有一定的偏頗性;另外本研究在滯后時間選取上,以節氣(15 d)為單位,并未做到逐日滯后,在研究廣度與深度上仍需要進一步完善及深入。