開國大將羅瑞卿:一窯“元尊”定昆侖(下)

■赤 男

“抗大抗大,越抗越大”

寶塔山下、延河岸邊,無處不出現羅瑞卿那高大的身影,同時,也穿越出現歷史的畫外音:

“你們看那寶塔山上的燈光,是不是像毛主席在給中國革命指航向?我們抗大窯洞的燈光,是不是像航船桅燈在乘風破浪呀?”羅瑞卿望著在延河邊飲馬洗衣的學員,啟發大家思考。

“延安為什么叫膚施縣?”羅瑞卿見無人應答,便告訴大家,“這是古時有位道人,在天災無收時,割其膚肉喂養牲靈的記載。我們共產黨人要學習古人膚施于民!”

“延安的窯洞的大門像什么?”有人回答像天主教堂的窗門,有人說像煮飯燒柴的灶門。羅瑞卿用手在天空中比畫,寫下了一個同心同德的“同”字,大家恍然大悟。

900多年前,寫《岳陽樓記》的范仲淹,在延安當過三年的延州知府,他那名句“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,就受啟發于這一段為官歲月。羅瑞卿專門給學員講解《岳陽樓記》的深刻含義,號召大家為民族解放貢獻青春和理想。

學員們如饑似渴,聽了羅瑞卿的講解,感到津津有味。

1938年1月28日,毛澤東在出席抗大 “一·二八”淞滬抗戰紀念大會閉幕式上宣布羅瑞卿任抗大副校長。圖為任抗大教育長時的羅瑞卿

劉伯承是黨內外公認的軍事教育家。談起羅瑞卿在抗大當教育長時,他評價道:能寫、能講、善思考、會組織。直到多年后上海會議以“莫須有”的罪名批判羅瑞卿時,他仍然說:“羅是一個好同志!當時不是流傳‘抗大抗大,越抗越大,雄赳赳、氣昂昂,又說又唱、歌聲嘹亮,走到哪里,哪里變樣’?這是事實嘛,他沒本事搞不成這樣嘛!”

曾在羅瑞卿身邊工作的人員都稱他腦子特別好,毛澤東等中央領導講過的話和有關的文件他看過一遍就能記住。有一次外事活動忘記了拿稿子,羅瑞卿就脫稿講話,與原稿一字不差。所以,羅瑞卿在抗大時,又被大伙稱為“延安才子”。

1938年1月28日,在抗大舉行的“一·二八”淞滬抗戰紀念大會上,毛澤東宣布羅瑞卿為抗大副校長,并交給羅瑞卿一個專門任務,撰寫《抗日軍隊中的政治工作》。

關于此事,抗大教員魏傳統在1980年有一段回憶:

“那是武漢失守前,我們黨的長江局還存在,周恩來提出把我軍政治工作豐富經驗寫出來,說出一本書,不僅對我有益,而且要向國民黨軍隊散發。毛主席同意,就叫羅瑞卿來寫。”

羅瑞卿領命后,就把自己關在毛澤東指定的一座窯洞里,遵照毛澤東的“什么時候寫完什么時候走,否則不能出門”的要求開始工作。

羅瑞卿當年參加過古田會議。他以《古田會議決議》為指導思想,詳盡總結了紅軍和八路軍11年來的政治工作經驗,寫了政治工作中的任務、動員時的政治工作、政治和文化教育、鞏固部隊政治工作、戰時政治工作、對居民政治工作、對敵軍政治工作及政治工作組織等內容。全書20萬字,共分8章,一氣呵成。

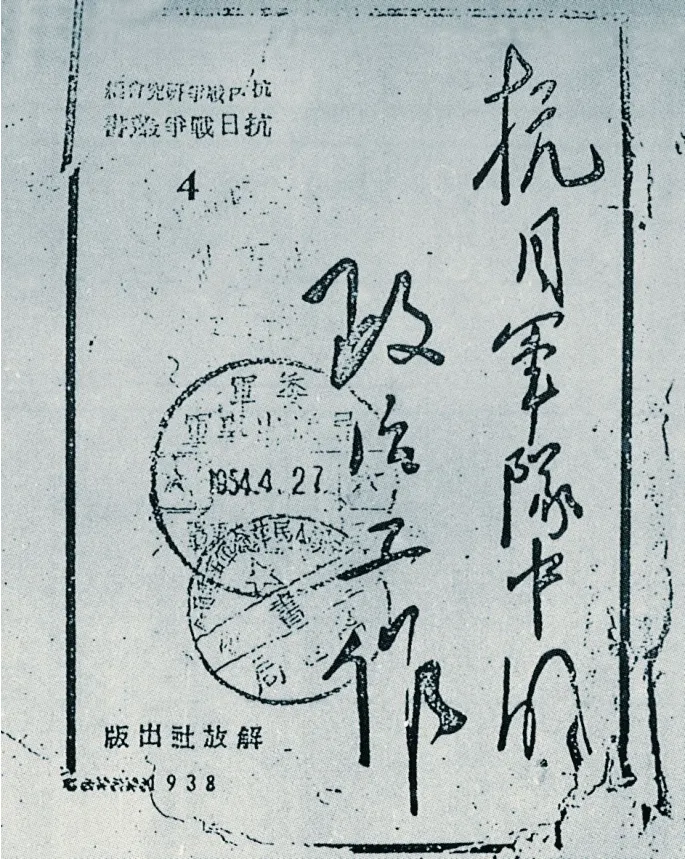

《抗日軍隊中的政治工作》一書,先由延安《解放》雜志連載,后經羅瑞卿修改,延安解放出版社出版單行本。不久,由鄒韜奮主持的生活書店和漢口中國出版社在國統區出版發行。

歷史證明,這本書成為軍隊建設上的又一部重要歷史文獻。特別是此書在根據地和國統區同時出版發行,對幫助國民黨軍抗日也起到了重要教育作用。

1938年夏,抗大第四期開學。這一期,從全國來到延安的救亡青年絡繹不絕,學員隊伍迅速擴大,總數達到5600人,校址擴大到瓦窯堡、洛川和慶陽等地。羅瑞卿曾自豪地說:“抗大抗大,越抗越大。”也就在這年夏天,抗大再次輸送1400多名學員參加了保衛大武漢的武漢會戰。

“治軍要嚴,治校更要嚴”

1938年11月,在毛澤東的指導下,羅瑞卿撰寫了 《抗日軍隊中的政治工作》一書。圖為毛澤東為此書題寫的書名

大凡經過抗大教育的人,都有一個共同的看法,羅瑞卿精明強干,日常工作熱情似火。他所在的黨小組新來的黨員曾給他提過一條意見,希望他“嚴肅而又活潑”。他聽到后,嘴角動了動,算是笑了。

了解內情的人都知道,羅瑞卿性格活潑,但由于在戰爭年代臉部負過重傷,面部肌肉牽拉,笑也是這樣,不笑也是這樣。

當年,全軍都流傳著這樣一句話“羅瑞卿特別嚴肅”,此話肯定不假。聽說20世紀60年代初,曾創新軍事訓練教學法的郭興福,第一次向羅瑞卿表演匯報,硬是緊張得沒有匯報好,重做后第二次才演出門道。由此,“羅瑞卿讓人見了害怕”更出了名。

“文革”結束后,飽受10多年折磨的羅瑞卿笑容多了起來。兒女們見他心情好了,便講起某些單位領導自己私生活不嚴肅,對下屬私生活觸及法律也不管不問時,羅瑞卿怒了:“這樣的干部應當嚴辦,要不黃克功的血不是白流了!”

羅瑞卿提到的“黃克功事件”,便是當時轟動延安乃至全國的“抗大學生違法命案”。

黃克功在井岡山參加紅軍,是一個參加過長征的老干部,在二渡赤水和婁山關戰役中立了大功。后來擔任團政委和旅長,在抗大學習時才26歲,留校任第六隊的隊長。盡管是一名身經百戰的高級干部,但他在同陜北公學女學員劉茜談戀愛時,因女方要求斷絕關系,他一怒之下掏槍將其射殺……

殺人理應償命。黃克功是立過大功的旅長,加之其才華出眾,羅瑞卿才建議組織把他留在抗大任隊長。如果對長征留下的“寶貝”處以極刑,確實于心難忍。面對大家讓其戴罪立功的“說情”,羅瑞卿經過反復思考,最終在案件研究會上發表了自己的意見:“黃克功之所以敢持槍殺人,就是他自恃對革命有功,沒有把黨紀國法放在眼里……現在,不愿當亡國奴的廣大同胞都在關注我們,立志救亡青年正源源不斷地擁向延安,我怎么能置大局于不顧?服從法律沒有什么特殊和例外!”

會后,羅瑞卿把自己的想法、黨組織意見和群眾的反映寫成報告,送呈毛澤東。毛澤東經過再三權衡,同意了羅瑞卿的意見,并致信陜甘寧邊區高等法庭對黃克功依法槍決。

高等法庭在確定對黃克功處以極刑后,羅瑞卿親自看望了黃克功。面對這場生離死別,羅瑞卿比在戰場上告別烈士還要難過。他在看望黃克功后回到學校,幾天沉默不語,拿著筆不知要寫什么,幾次提筆又放下,稿紙浪費了一大堆……

這件事情之后,羅瑞卿也從中吸取了深刻教訓。

“從嚴治黨、從嚴治軍、從嚴治校”,這是羅瑞卿后來多次強調的話題。特別是“治軍要嚴,治校更要嚴”,他在抗大時就一直掛在嘴邊,并成為新中國成立后所有軍事院校的“座右銘”。

“嚴格、嚴管、嚴訓”。羅瑞卿在抗大時十分強調學習時要嚴,操課時要嚴,日常生活作風要嚴。后來他還提出在作戰實踐中更要嚴肅紀律,嚴格管理,嚴謹行動。

抗大從嚴治校,對學員從嚴管理,日常內務整齊、操課嚴格、路隊有序,這在延安是出了名的。正是這一時期的正規化教育,帶動了戰爭年代的部隊作風培養和正規化管理。

后來,全國人民學習解放軍,解放軍學習空軍。殊不知,空軍司令員劉亞樓就在抗大給羅瑞卿當過助手。劉亞樓曾坦言:正規化這一套,就是從抗大來的。

在操課之外,戰斗之余,羅瑞卿則提倡活潑有度。隨著大批救亡青年的加入,抗大成立了代表中國婦女先鋒的女生隊伍第8大隊,引起了中外人士注目。

羅瑞卿對這些男女青年健康交往,建立同志間的關系加以引導。抗大組織了演出隊、文學社、各類球隊等,后來還開設了廣場舞,展現了活潑有度的生動局面。

李志民上將回憶:當年抗大的文藝活動是聞名延安和各根據地的。抗大隊伍到哪里,哪里就歌聲嘹亮。每當大課休息時間,各隊唱起歌來,更是斗志昂揚。各學員隊“救亡室”出墻報、教唱歌曲、組織文藝晚會,開展各類球賽和軍事體育活動,熱氣騰騰。總校文工團和各分校文工隊、劇社,是一支支文藝輕騎兵,他們不僅為教學服務,還深入部隊和根據地,促進了文藝大繁榮。

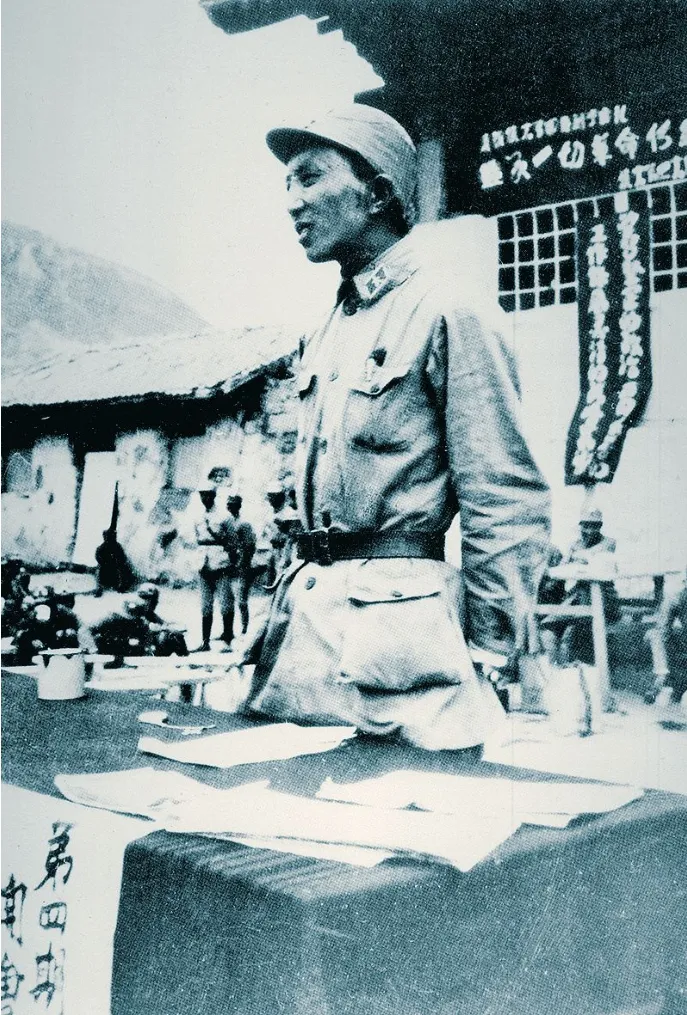

1938年,毛澤東在中國人民抗日軍事政治大學講演

羅瑞卿不僅嚴肅,而且活潑。他是一個善于把握嚴肅與活潑邊界的人。

郝治平,16歲從開封師范投奔延安,先在陜北公學學習,后轉入抗大。當時,已32歲的羅瑞卿還是一個“鉆石王老五”。經過戰友介紹,細心考察,羅瑞卿覺得郝治平思想好,政治上強,人能吃苦,積極向上,從內心想確立她為革命伴侶。但是,在校期間,羅瑞卿從來沒有向這位姑娘示愛。直到離開抗大之后的閑暇,他才向郝治平表露心跡,二人終成伴侶。大丈夫家國情懷,本應嚴于律己,方成大業道義。

“團結、緊張、嚴肅、活潑”這8個字,是毛澤東總結抗大辦學和羅瑞卿治校的特點,專門著眼學員思想作風和道德人格培養題寫的校訓,并在1938年3月、6月和次年5月三次修改內容,使之成為后來各時期、各院校的教育方針和校風,不僅對我軍院校建設起了長遠的指導作用,也成為學校、機關、企業及各團體、各種活動崇尚的完美境界。

“抗大像一塊磨刀石”

一頂草帽、一把剪刀、一雙帆布手套,則是羅瑞卿后來擔任中央軍委秘書長、解放軍總參謀長之后,與警衛戰士修剪花草用的工具。

在勞動中“錘煉意志”“拉近與勞動人民的距離”“不浪費顆粒糧食”等,是羅瑞卿對子女的教導,也是他在抗大時培養學員品德、自力更生辦學的妙招。

抗大剛剛創建不久,學員們住進新的窯洞,但上下山坡的道路泥濘,許多地方高低不平,甚至有些水溝下雨成溪。羅瑞卿就組織大家自己動手,建設新校園。

于是,抗大門前修建了一條3000多米長的盤山公路,窯洞的門窗上糊了簾紙,學習的地方壘起了土臺。有的學員還在門前屋后種起了樹和草,教員自制了教學器具。特別是學員們自己燒制石灰把校舍粉刷一新,讓抗大耀眼奪目。

最初來到延安的外國記者斯諾大吃一驚。他在《西行漫記》中寫道:這里有許多獨一無二的地方,以窯洞為教室,石頭磚塊為桌椅,石灰泥土糊的墻為黑板,校舍完全不怕轟炸的這種高等“學府”,全世界只有這一家。

對于羅瑞卿創立的這一特殊教育方式,毛澤東也是高度肯定:“抗大像一塊磨刀石,要把小資產階級意識,包括感情沖動、粗暴浮躁、沒有耐心等等,磨它個精光,把自己變成雪亮的利刃,去創新世界,去打那日本!”

毛澤東的教導是培養抗大學員德、智、體全面發展的遵循,羅瑞卿在教學實踐中不斷予以強化。

冬天,羅瑞卿組織學員翻山越嶺去背炭挑柴;秋后,他帶領學員磨米挑糧;春天,他帶領大家挖野菜補充不足。每天學校用水也是學員輪流到延河去挑。

1939年初,抗大學員總數已發展到1.3萬余人。第五期學員面臨開學,恰好又遇到國民黨封鎖,邊區的經濟形勢出現了前所未有的危機。

白天吃不飽飯,晚上羅瑞卿卻空著肚子組織幾位打過鐵的學員到鐵匠鋪打鋤頭。這是他響應毛澤東的號召“自己動手、豐衣足食”,組織全校學員開展大生產運動。

對于生產自救,羅瑞卿給黨中央、毛澤東提交了專門報告:抗大和別的機關一樣,生產第一階段的任務已經完成……歷史上幾千年來做官的不種田,讀書人也不耕田,合情合理。全國黨政軍民學,辦黨的、做官的、打窯洞做鞋子是工,辦合作社是商,同時又是軍,把工農商學兵結合在一個人身上,文武結合,知識和勞動結合起來,可算是天下第一。

羅瑞卿的報告得到中央領導同志的贊賞。多年后回過頭來看,這不僅僅是抗大的辦學思想,更重要的是強調了培養人的全面發展,也為新中國開展人才教育和社會建設提供了有益的思路。

羅瑞卿在大生產中處處模范帶頭,自己開荒3畝多地。對這塊土地,他精耕細作,工作忙時請人代耕,每到收獲總是高產。

抗大在大生產中的成果喜人,全校開墾荒地1萬余畝,養豬達1174頭,基本上做到糧肉禽蛋自給。此外,學校還開辦了小工廠和小作坊,真正做到了豐衣足食。據統計,在前10個月就創造產值4.8億元邊幣,第一年生產糧食6600擔,生產單棉衣5000套。到1944年總校離開延安時,共計開荒2萬余畝,生產糧食100余萬斤。

1938年6月,羅瑞卿在抗大成立2周年大會上講話時曾生動地說: “抗大抗大,越抗越大。”圖為1938年5月羅瑞卿在抗大第四期開學典禮上講話,第四期學員達5600多人

在紀念抗大成立3周年時,羅瑞卿總結道:“本著時代的要求,它創新一套嶄新的教育制度并掌握了最合理的教育方法和學習方法。它表現著許多優良的特點與作風,諸如教學之間的一致,理論與實際的聯系問題的真正解決。它特別著重于實際的鍛煉與實際的教育,特別著重于培養艱苦奮斗不怕困難的作風,以及廣大學生在自覺的基點上,一面學習,一面勞作。可以說它已經在企圖消滅智力勞動與體力勞動的分離現象。所以一切世界上除蘇俄以外,都是在任何其他學院所尋找不出來。”

這的確是世界上獨有的學校。當時駐延安美軍觀察組吃著空運來的糧食、罐頭和蔬菜,看著抗大學員在勞動中充滿歡樂感到簡直不可思議。而來到延安的世界學聯秘書長柯樂滿,以及雅德、雷克難和傅路德等人,也懇請加入抗大作為名譽學員。這些學聯代表在抗大被授予“名譽博士”。離開后,他們在世界青年大會上廣泛宣傳抗大精神,同時代表世界學聯發來賀電:抗大為中國的獨立自由而奮斗的事業,已聞名于世界各國學生團體,并深為他們所敬佩!

把學員放到戰火中去“練心、練膽、練戰術、練耐力”

1939年6月1日,抗大成立3周年紀念大會召開,毛澤東出席大會并講話:“3年來,抗大造就了很多的抗日干部,在前線打日本有很大的功勞。”

這“很大的功勞”,自然就是對羅瑞卿的獎賞。

毛澤東的話是對抗大和羅瑞卿在延安辦學的階段性總結。就在此后不久,國民黨頑固派發布了《限制異黨活動辦法》,胡宗南的軍隊三面包圍了陜甘寧邊區,層層封鎖,關卡林立,不僅投奔延安的青年相應減少了,而且日軍也開始了對邊區的隔河轟炸。黨中央決定,按照毛澤東關于游擊戰爭的戰略戰術,實行“敵進我退”的方針,組織大批青年學生跨過黃河,到晉察冀等敵后去。

歷史的使命,又一次落在羅瑞卿的肩上。

1939年6月21日,羅瑞卿主持召開抗大黨的活動分子大會,宣布黨中央《關于抗大陜公等學校遷移晉東南的決定》,并指出,抗大上前線,給日本法西斯企圖進攻邊區一個有力的回答,給反共分子、摩擦專家一個有力的回答,給全國學校做個模范,給全國人民一個信心。

“到敵人后方去,把鬼子趕出去……”激昂、嘹亮的歌聲,響徹延河兩岸。

7月10日,延安萬人空巷,為抗大送行。抗大總校、陜北公學、魯迅藝術學院等師生8000人,組成八路軍第5縱隊,也就是后來所稱的“青年縱隊”,在司令員兼政委羅瑞卿率領下,分成三個梯隊,開始向敵后進軍。

回顧此次經歷,羅瑞卿戲稱:“大長征困難,小長征太煩。”

部隊開拔后,羅瑞卿在學員中大力開展“勇敢加技術”運動,沿途組織大家“練心、練膽、練戰術、練耐力”。此舉得到朱德總司令的肯定。

挺進敵后的三個梯隊通過封鎖線時,天已寒冷,沒有棉衣,又遭到日軍襲擊,少數區隊被敵人沖散。在這生死考驗的關頭,羅瑞卿帶領學員表現得無比堅貞。

有的用磚頭砸死敵人逃離虎口;有的在被敵人押解途中,冒著九死一生跳離火車脫險;有的寧死不屈壯烈犧牲;有的女同志被割去乳房也決不失節向敵人屈膝,最后英勇就義。

諸如此類事例,舉不勝舉。而讓學員經受這一嚴酷的考驗,正是羅瑞卿辦學的用意:“把學校放到戰場上去辦,把學員放到戰火中去鍛煉。”

1939年,根據中共中央 《關于抗大陜公等學校遷移晉東南的決定》,抗大總校等院校組成八路軍第5縱隊,由延安挺進敵后辦學。圖為隊伍在晉察冀邊區休整期間,羅瑞卿 (后排右四)、張際春 (前排右二)等與大隊長以上干部合影

開門辦學、火中取金,方顯抗大本色!

1940年1月1日,羅瑞卿在行軍中主持抗大第五期畢業典禮。13個連隊的畢業學員被分配到晉察冀軍區和120師工作,極大地充實了干部隊伍。對此,晉察冀軍區司令員兼政委聶榮臻給羅瑞卿寫信,贊揚抗大已成為舉世聞名的培養抗日救亡的最高學府。“這是抗大首長、教員與學生共同奮斗的成績!”

2月10日,根據黨中央指示,羅瑞卿又率領抗大總校從陳莊出發,徒步涉水過滹沱河,越過正太路封鎖線,經南漳、和順、遼縣,20日抵達武鄉縣蟠龍一帶,完成了挺進晉東南的任務。

這次挺進,羅瑞卿曾戲稱之為“小小長征”。

在這些大大小小的“長征”中,羅瑞卿都是周密計劃,親自指揮,率隊在前。衣食住行醫,吃打運帶藏,他都親自制訂方案。同時,又利用復雜條件磨煉學員意志,培育學員們的戰斗精神和作戰技能。全校邊走邊打、邊打邊練,鐵流3000里,順利到達目的地。

1940年3月25日,羅瑞卿在《新華日報》發表文章《論建立抗大在敵后方的意義》,對上述行動進行了系統回答:它之轉移敵后,大大增強了敵后抗戰力量,將創造出更多更好的干部,去滿足堅持敵后抗戰的支柱——八路軍、新四軍中的干部的需要。同時,再一次證明,抗大這個中國共產黨領導下的學校始終站在抗日斗爭的最前線。

1940年4月15日,是抗大第六期開學典禮的莊嚴日子。這也是羅瑞卿主持的最后一屆開學典禮。他在講話中指出:“抗大今后的方針,主要為我黨軍隊培養干部,應在我黨軍隊建設上起著骨干作用。因此,抗大今后不僅有初級干部之培養,而且應有上級干部之培養;不僅有一般干部之培養,而且應有各種特殊技能干部之培養,應提高到更高的階段,使之與整個黨軍的建設適應起來。”

1939年6月1日,紀念抗大成立3周年大會在延安南門外舉行。圖為羅瑞卿 (前左一)陪同毛澤東等進入大會會場

這段話,反映了羅瑞卿深刻的辦學思想。也就是說,羅瑞卿在抗戰時期,就已經提出了我軍高級院校辦學的目標、方向、結構和規模,為發展我軍軍事教育提出了鮮明指向。

這年5月底,因戰爭需要,羅瑞卿調離抗大。

在聽聞自己即將到野戰部隊任職后,羅瑞卿給黨中央寫了最后一份抗大工作報告,就抗大成立4年來的發展概況、成績和缺點及當前的現狀與任務等,作了忠實而詳盡的匯報。

毛澤東閱后欣然說:“羅長子一貫是‘敏于行而訥于言’,干得多說得少。這次多說了點,可見他對抗大感情之深啊!”

一窯“元尊”定昆侖

1940年6月1日,在抗大成立4周年紀念大會上,彭德懷宣布黨中央、中央軍委命令,羅瑞卿調任八路軍野戰政治部主任。

從此,羅瑞卿離開了抗大領導崗位。他對抗大的參與締造之功和主持領導前6期教學管理工作的豐功偉績,永遠留存在中國軍事教育史上,留存在人民軍隊的歷史上,也鐫刻在新中國的旗幟上。

毛澤東對抗大曾作出這樣的評價:抗大為什么全國聞名、全世界聞名,就是因為它比較其他的軍事學校最革命最進步,最能為民族解放與社會解放而斗爭。……抗大3年來有其貢獻于國家、民族、社會的大成績,這就是它教成了幾萬個年輕有為與進步的革命學生。抗大今后必能繼續有所貢獻于國家、民族與社會,因為它還要造就大批年輕有為與進步革命的學生。昔日之黃埔,今日之抗大,是先后輝映,彼此競美的!

毛澤東這里提到的幾萬個青年,主要是指抗大辦學前3年培養的。后來,抗大在副校長滕代遠負責下,按照“羅規滕隨”,培養了更多學員,達10萬余人。

抗大先后創辦12所分校,5所陸軍中學,1所附設中學,把10萬工農干部和知識分子直接培養或間接影響成為國家有用的人才,培養成抗戰的先鋒,新中國的脊梁,當屬羅瑞卿“將”將!

時空再次拉到“文革”時期。當時,一些別有用心的人說紅軍創始人之一的朱德總司令是個“假司令”,沒有當過一天總司令。同時,扯出羅瑞卿戰爭年代沒有統兵打仗,沒有創造一個典型戰例,是一個“假大將”。對此,朱德元帥只給工作人員講了一句話:一窯“元尊”定昆侖!

一窯“元尊”定昆侖,鑄劍驅寇羅瑞卿。

1985年,抗大校友聯名致信中央,建議于1986年舉行抗大50周年紀念大會。經過一年籌備,黨和國家領導人及5000多名在京校友齊聚一堂,同時共同祭奠在德國治療殘腿時謝世的羅瑞卿。

只可惜,此時羅瑞卿已去世8年了。只有他留下的話在人們耳邊回響:我有幸能夠在抗大工作了那么多年,這是我的光榮! (全文完)