明代書畫仿古模式

蔣志琴/中國傳媒大學 藝術研究院,北京 100024

一、明代書畫仿古模式形成的文化基礎和理論淵源

明代書畫仿古模式之“明代”,并非特指朱明王朝,而是指形成于明代的書畫仿古創新類型。明代書畫仿古模式的形成,與明代科舉文化教育制度、詩文模仿方法,以及書畫內在的發展要求密切相關。明代書畫仿古模式的發展,主要以對古代書畫經典精神內涵的繼承性拓展要求、外來繪畫的刺激等為動力。總體而言,它顯示了儒家尊經崇圣思想對書畫繼承和創新理論(如模仿歷代已有經典、創造新經典)方面的深刻影響。

明代科舉文化教育制度深刻地影響了明代文藝學的發展方向。它向明代讀書人灌輸了一套有利于鞏固統治的王朝價值系統,塑造了他們的思維方式。

明太祖朱元璋認為,儒學圣人之道當為萬世法。[1]為了使儒學圣人之道能按王朝的價值系統塑造讀書人的身心,以朱元璋為首的明初統治者大力發展科舉制度:內容上,定朱學為一尊,形成“一宗朱子之學,令學者非五經、孔孟之書不讀,非濂洛關閩之學不講”[2]的局面;制度上,重視“制科取士,一以經義為先”[3]7221的人才選拔制度。兩者相結合,造成了“明初諸儒,皆朱熹門人之支流余裔,師承有自”[3]7222的學術特征。為此,薛瑄解釋說:自考亭(朱熹)以還,斯道已大明,無煩著作,直須躬行耳。[3]7229

在以薛瑄為首的明初理學家的心目中,程朱理學與其說是一種需要加以不斷發展的思想形態,不如說是一種只需要進行道德踐履的準宗教信仰體系。因為無論是格物致知、博學多聞的為學綱領,還是居敬存誠、涵養心性的修存功夫,朱學都已經達到了相當的高度,他們作為后學,只需要述而不作,而非理論創新。[4]而且,對于他們來說,保持述而不作過程中儒家經典內容的準確性,并將之付諸實踐才是繼承和發展儒學的重點。可以說,正是這種述而不作以存真的思想,在很大程度上推動了明代文藝領域尊經崇圣、仿古創新的發展傾向。

中國傳統文化歷來推崇經典,以六經為首的經典記載了諸多古圣先賢的智慧,其中蘊含著他們對人類共同問題的追問、思索和回答。文藝領域的尊經崇圣,主要表現為藝術創作過程中對經典的模仿。

西漢揚雄是較早以模仿儒家、道家經典為重要創新手法的文學家。在他之前,也有一些成功的案例,如漢高祖模擬楚調作《大風歌》和《秋風詞》,后人對屈原《楚辭》的模仿等。對于揚雄模仿經典之事,三國史學家陳壽總結說:“嚴君平見《黃》、《老》作《指歸》;揚雄見《易》作《太玄》,見《論語》作《法言》。”[5]其中,嚴君平是揚雄的老師;揚雄去世四十余年后,《法言》這本模仿《論語》之作成為一本暢銷書。關于揚雄模仿經典的方法,陳壽評價說:“皆斟酌其本,相與放依而馳騁云。”[6]3583

依據揚雄傳世著作,我們可以從兩方面理解“斟酌其本”方法的特點:

一是重復經典原本的主要內容(文義),加以拓展。如桓潭說:“揚子之書文義至深,而不詭于圣人。”[6]3585又如,揚雄針對時人的質疑:圣人“述而不作”,你為什么要創作《太玄》呢?他解釋說,《太玄》的文辭是他寫的,《太玄》的內容只是在傳述圣人的教導,[7]130這樣做的目的是為了力辟“后之塞路者”[7]52。也就是說,揚雄是以自己的語言文字模仿經典的精神內涵。

二是重復經典原本的關鍵詞句(文辭),加以改動,或進行綜合。如揚雄將孔子的“非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動”[8],轉述為“非正不視,非正不聽,非正不言,非正不行。”[7]353這里的“正”指正確的禮。又如,揚雄說:“道、德、仁、義、禮,譬諸身乎?夫道以導之,德以得之,仁以人之,義以宜之,禮以體之,天也。合則渾,離則散。一人而兼統四體者,其身全乎?”[7]85這是將孔子的道、德、仁、義之說加以綜合,作了整體復述。揚雄還在寫作中直接移用、化用或縮合六經之語。

由此可見,揚雄的模仿經典之法,或師其辭,或師其意,或摘取其精華進行綜合,以此繼承和發展儒家經典。這為后來的經典闡釋提供了可借鑒的思路和方法。

南朝劉勰《文心雕龍》中《原道》《征圣》《宗經》等篇目,突顯了文藝理論領域的尊經崇圣思想。《文心雕龍》以分析“為文之用心”[9]572為線索,竭力主張為文“本乎道,師乎圣,體乎經”[9]576。意思是,為文當以道為本,以圣人為師,以經典為取法對象。因為無形之道經過圣人的理解和闡釋,成為闡明道之精義的經典;[9]10欲求無形之道,必須回到圣人所作的經典上來。[9]18它揭示了形而上之道對圣人所作經典的根源性,而經典與經典闡釋之間的存真(述而不作)要求,也指出了經典在繼承和創新發展方向和方法上的要求。

從明初書畫內在的發展邏輯看,如何繼承和發展晉唐以來的書畫傳統,是當時書畫領域面臨的時代問題。

就書畫理論而言,藝術類圖書經晉唐、宋元發展至明初,客觀上有了匯聚分類和理論總結的內在需求。明初曹昭《格古要論》作為一本文物鑒定教材,顯示了對這一問題的初步回答。在這本意在幫助明初新貴鑒別文物真品(珍品)的圖書中,曹昭以文物鑒定的去偽求真之法、何謂珍品等為主題,以文人書畫理論共識和文物交易中習得的鑒別眼識為主要標準,以摘拼和修正為書畫知識生產的方法,并使用“家法”或流傳統序為線索,分門別類,一一闡述。其中,《格古要論》對書畫理論的體系性建構思路,影響了其后王世貞的“畫史三變”說、董其昌的“畫學南北宗”論,也為明中期以后書畫仿古模式的形成奠定了理論基礎。[10]

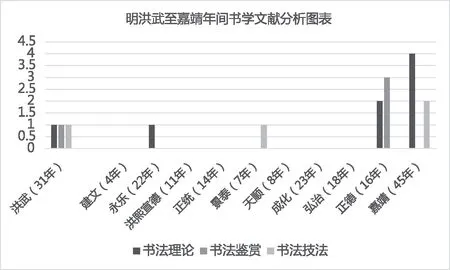

從圖1明洪武至嘉靖年間書學文獻分析圖中,可以很直觀地看出明初對宋元以來書學理論的階段性總結這一時代要求。[11]

圖1 明洪武至嘉靖年間書學文獻分析圖

二、明代書畫仿古模式的形成與模式間的異同

從明代書畫仿古學習方法轉變為書畫仿古創作模式,需要滿足以下條件:一是圖像條件(經典作品圖像的大量刊行);二是理論條件(積累豐富的書畫理論知識);三是主體興趣(尊經崇圣心態);四是書畫家群體對仿古創作方法的認同和使用。

因此,所謂“明代書畫仿古模式”,是指在明清文人書畫領域,書畫家群體以借鑒組合、潤飾修正等手法,以寫文人書畫的氣韻為目標,靈活運用書畫經典筆墨元素、結體造型、造境原理,模擬經典創作者的創作狀態進行書畫創作的藝術方法。與清代書畫仿古模式相比,明代書畫仿古模式主要以流傳有序的經典作品為取法對象,風格上追求文人的書卷氣而非以器物質料緊密相關的金石氣。

上文已經指出,書畫理論上,以仿古為特色的綜合創新手法,在明初曹昭《格古要論》中已初見端倪。書畫實踐中,在以沈周(1426—1509)為首的吳門書畫家的倡導下,仿古從初學者入門的學習方法轉變為文人書畫家的創作手法,也從書畫家的個體行為(如沈周書法專學黃庭堅)轉化為群體行為。其后,經過祝允明、文徵明、王鐸、王時敏、王鑒、王原祁、王翚等書畫家的大力倡導,書畫仿古創新成為文人書畫的重要創作模式。[12][13]清初,在畫學發展的內在要求和外來繪畫(如西方油畫、日本版畫)的外在刺激下,畫壇領袖王原祁嘗試平衡元畫寫意性傳統與宋畫寫實性傳統之間的矛盾,在重視繪畫線條質量的同時,增強筆墨對現實山水的質感模擬和情感表達,創造出一種既有傳統的筆墨趣味又略帶寫實傾向的繪畫風格,成為清初畫學仿古創新的典范。近代以來,如何創造書畫新經典、如何以經典筆墨語言表達現代生活之美、現代情感之真,成為主流書畫家面臨的重要問題。

當然,源于傳統的書傳意、畫見形的圖文功能性差異,明代書學仿古模式與畫學仿古模式的共性和差異也很明顯。

首先,明代書學仿古模式與畫學仿古模式的共性有兩點:

一是以確立經典為基礎。

明代書學領域主要以“二王”書系墨跡真本(或下真跡一等的摹本)為經典,畫學領域主要以王維以來南宗文人畫家流傳有序的真跡(或下真跡一等的摹本)為經典。

具體而言,書學領域以晉唐書學經典為核心,它可以區分為晉法和唐法。晉法以“二王”為首,唐法以接續“二王”書學傳統的唐代書家為首,如歐陽詢、虞世南、顏真卿、柳公權。此外,書學經典還包括學晉唐后能自成面貌的書家,如宋代書法家蔡襄、蘇軾、黃庭堅、米芾。畫學領域以五代、宋元畫學經典為核心,它可以簡單概括為“宋法元趣”。[14]在這個文人畫學體系中,唐五代畫家王維、董源、巨然,宋代畫家荊浩、關仝、李成、郭熙,以及元代畫家趙孟頫、黃公望、吳鎮、倪云林、王蒙等,共同構成了以氣韻生動為宗風的文人畫傳承序列。

需要強調的是,明代書畫仿古模式都強調經典內部的統序傳承(即書統或畫統),但兩者略有差異:書學之唐法是唐代書家依據晉代“二王”筆法而生發出來的,其后宋元書家也是如此,屬于“源”和“流”的關系;宋畫與元畫類型之間以氣韻筆力緊密相連,都可以追溯到文人畫唐代王維以來的氣韻生動宗風,各有側重:宋畫傳統重視以筆墨摹寫山石的質感,關注物象的造型結構和位置變化,以此傳達畫家寄托的情感和道德意蘊;而在元畫傳統中,山石質感被弱化,形體塑造依據畫理(而非自然景物)創造,筆墨語言成為畫家抒發胸臆(寫意)的工具。[15]

二是以對歷代已有經典的創造性綜合為創造新經典的主要方法。

明代書畫仿古模式中對經典作品的創造性綜合運用,主要表現在對經典作品的筆墨語言(元素)、筆墨語言的組織法則(元素關系)、造境等的簡化概括或綜合集成。

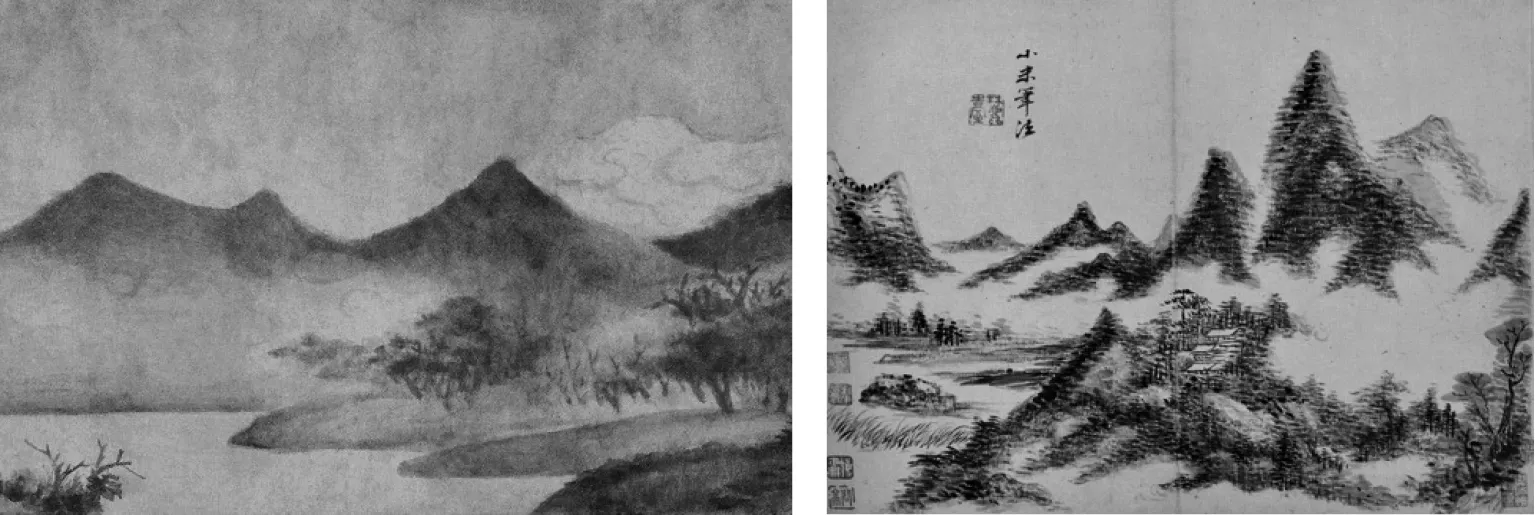

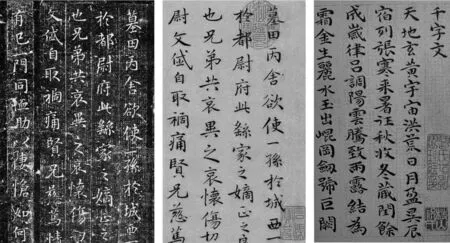

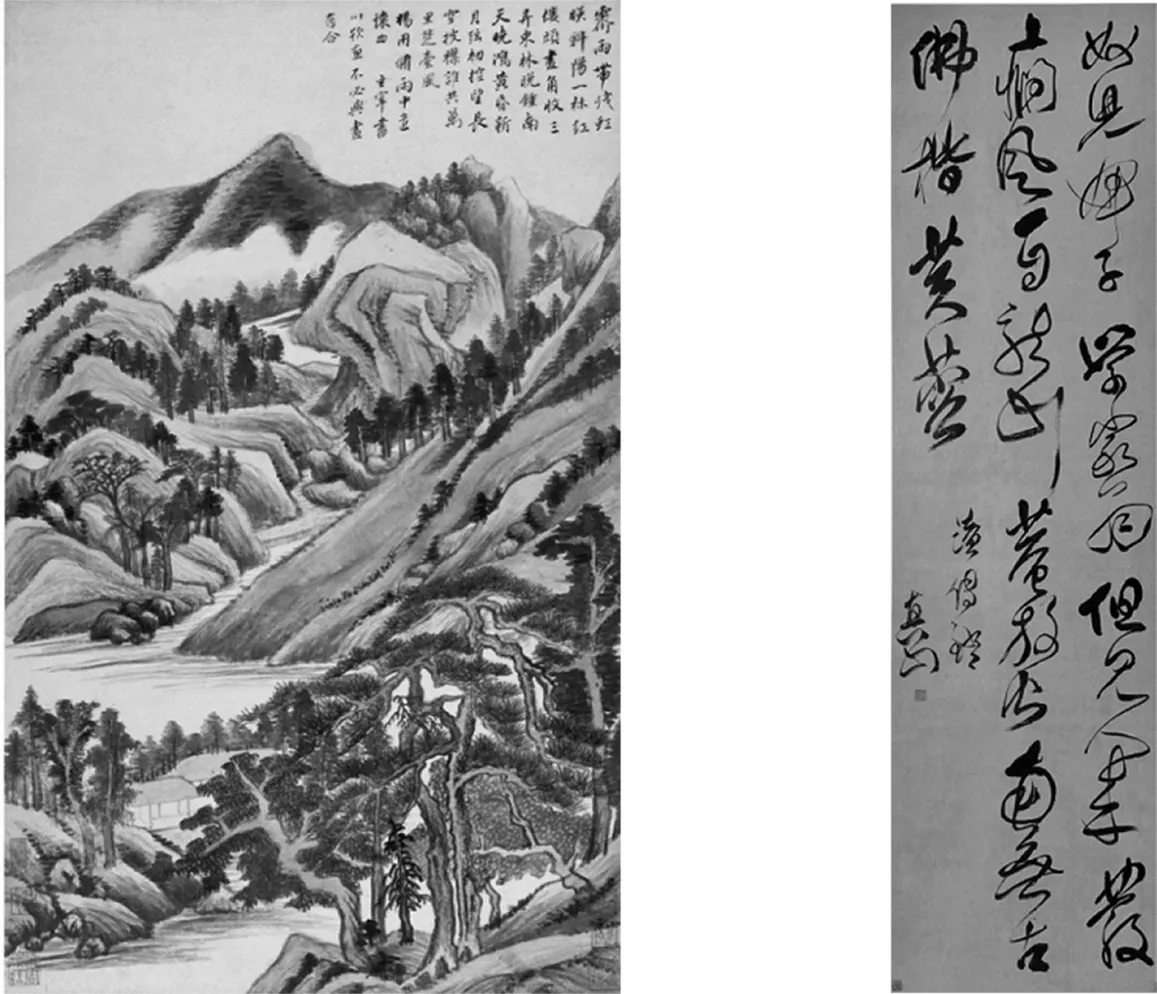

對經典作品筆墨語言的創造性運用,明代書學仿古模式主要體現為文字點畫、書寫形態等的模仿、改造或變形。如圖8祝允明《千字文》明顯借鑒了圖6鐘繇《墓田丙舍帖》的用筆和結體。與之相比,明代畫學仿古模式更多地體現在對唐宋元名家作品中樹、石等筆墨語言的模仿、改造或變形,如圖3王原祁《仿古山水冊·仿小米筆法》借鑒和改造了圖2《瀟湘奇觀圖》中的云山圖式,從而將表達云霧感的云山圖式創造性地發展出具有視覺空間特征的云山圖像。

圖2 米友仁《瀟湘奇觀圖》局部 圖3 王原祁《仿古山水冊·仿小米筆法》

此外,明代書畫仿古模式中對書畫經典作品筆墨語言組織法則的創造性運用,主要體現在經典作品中位置結構、奇正取勢等結體、造勢法則方面。對比圖2和圖3可以看出,王原祁對米氏云山圖式的改造主要體現在:山形變尖、反復渲染山腰的云氣增加山體的高度;山體多重轉折以增強山景的深度。正是通過各種手法呈現山體的高度和深度(即厚度),王原祁創造了一個充滿視覺和觸覺的山水畫空間,讓我們可以憑著感覺置身于山林之間,游覽、觀看、居住。如果我們比較圖8祝允明《千字文》和圖6鐘繇《墓田丙舍帖》,也可以看出兩者在疏密位置、奇正關系等方面的變化。

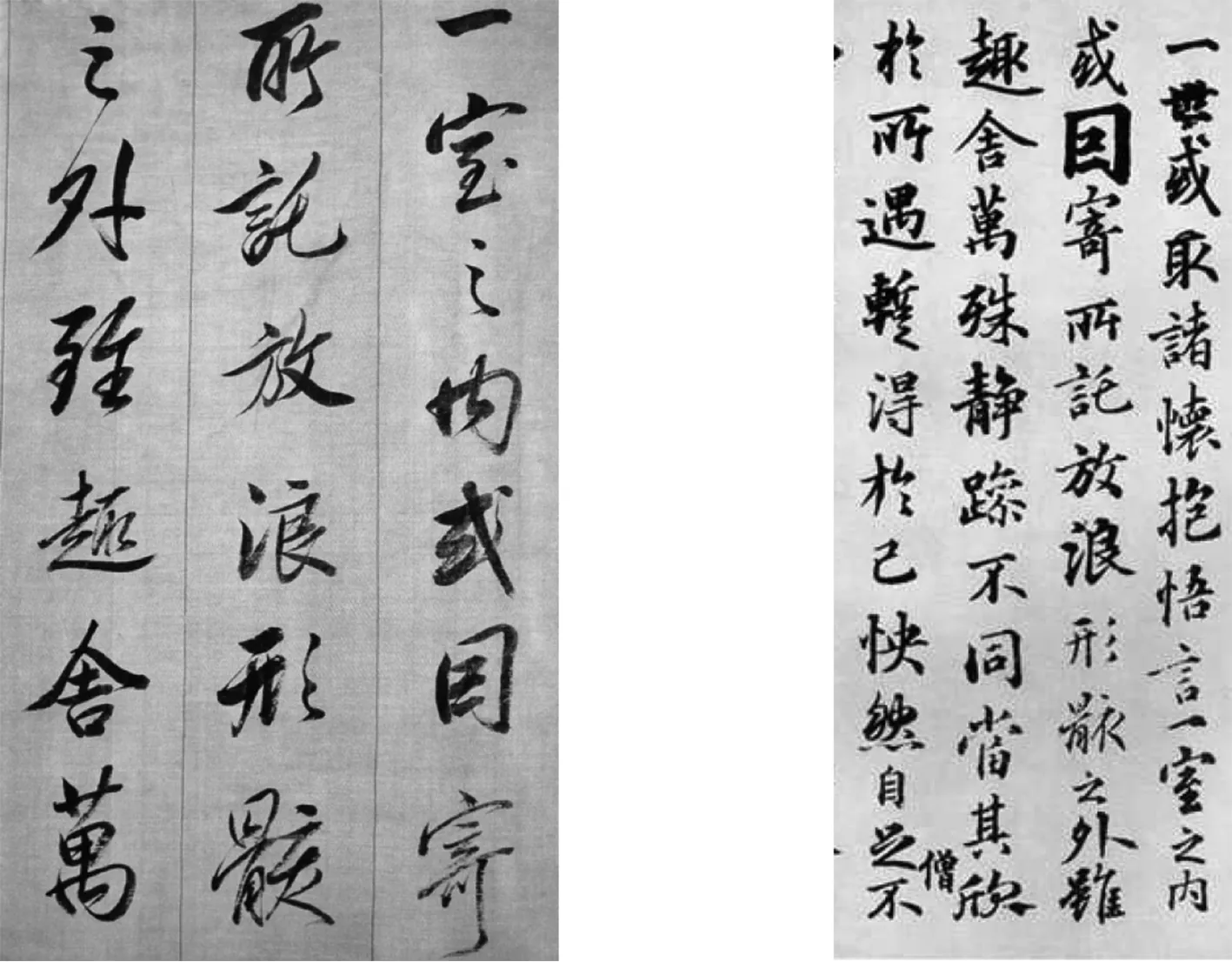

圖4 董其昌《蘭亭序》局部 圖5 王羲之《蘭亭序》局部

圖6 鐘繇《墓田丙舍帖》 圖7 祝允明臨《墓田丙舍帖》 圖8 祝允明《千字文》

至于明代書畫仿古模式中對書畫經典作品在造境方面的創造性運用,主要表現為借鑒其他藝術門類,如借鑒詩意、印意等進行意象創新,創造新的意境或陌生的美感。舉例來說,繪畫方面,王原祁以“二王”書法的筆法、美感作畫,提出了山水畫的布楷法理論;[16]書法方面,我們比較圖4和圖5可以看出,董其昌創造性地將魏晉風度中的蕭散意象融入書法作品,從而創造了獨特的美感。

其次,明代書學仿古模式與畫學仿古模式的差異主要有三個方面:

一是明代書學筆墨語言之點畫主要始于對自然物的抽象(抽取其中的特性),而明代畫學筆墨語言之樹木、山石等是對自然物的擬像(模擬其形象或物性),這在一定程度上導致了它們在表達上的不同:畫學筆墨語言能更好地利用虛實、疏密等關系,表達某些含糊而深邃的思想性內容。也就是說,圖像在某些情況下能夠突破文字表達的局限,傳達直覺、感性的內容。

二是明代書學仿古模式中,文字關系的處理受限于文字書寫習慣,如豎書成行。文字關系處理的章法布局,容易局限于文字上下點畫之間的銜接關系、文字左右行氣之間的鑲嵌關系的處理。而在明代畫學仿古模式中,樹石和山水等關系的結構性處理,可以突破自身的上下、左右關系而聯系全局。例如,畫面中的主樹造型能通過主導其他物體的關系處理,建立與畫面諸多物體之間的緊密聯系,從而創造某種特殊的韻律和意境。可以說,前者的關系處理主要是基于線性、平面的,而后者可以是網狀的、立體的。

三是與明代書學仿古模式相比,明代畫學仿古模式中古代經典筆墨語言的可識別性強,而筆墨語言處理法則的可識別性則相對較弱。也可以認為,明代畫學仿古模式創新突破口即在于此。例如,董其昌以八股文法入畫法和書法,其書畫作品中開合取勢、奇正相生等特征在畫法中表現得最為明顯,對形成自身書畫風格的影響也最大(見圖9董其昌《仿古圖冊(局部)》與圖4董其昌《蘭亭序(局部)》)。

總之,明代書畫仿古模式建立在學習者對古代經典作品的分析歸納、綜合創新基礎之上,關注學誰、如何學等問題。雖然基于圖文各自的獨特功能,即書傳形、畫見意,明代書畫仿古模式在作品空間關系處理方面各有所長,但作為繼承性的創新方法,明代書畫仿古模式著重引導學習者樹立書畫的經典意識和文人書畫的道統意識,培養他們的分析和綜合等良好的思維品質,為清代書畫仿古模式的形成提供了思路。

三、明代書畫仿古模式的特點

明代書畫仿古模式的創作方式主要表現為對經典書畫作品的局部或整體性的綜合模仿、改造,或依據其造型法則、造境原理進行變形。因此,其作品的筆墨語言、結體(造型)、造境等方面具有不同程度的程式化特征。而這種程式化的創新手段又使創新之作與經典原作之間呈現出可識別的相似性(相關性)、集成性等特征。

圖8為明代書法家祝允明運用明代書學仿古模式創作的《千字文》。對比圖6鐘繇的《墓田丙舍帖》與圖8祝允明的《千字文》,或多或少會產生似曾相識之感。仔細比較和分析作品中的似曾相識處,無論是點畫的寫法還是字形的結體特征,都可以在其所臨仿的經典作品中找到原型。也就是說,書畫仿古作品與經典原作之間具有不同程度的相似性(極端者以“逼真”[17]為標準)或相關性,即形式相關或內容相關。正是這種相似性或相關性使這類作品具有了可識別性,即可以識別出經典臨仿的筆墨語言、結體造型、造境等具體形式或內容的經典來源。例如,凡是在跋文中聲稱擬仿倪云林的畫學仿古作品,其樹木多與倪云林的代表作《六君子圖》等作品中樹木造型相似,且作畫多用筆尖,有的還特意強調山石的折帶皴法,造境上力求孤寂、幽淡、荒率之感。又如在跋文中聲稱臨仿黃公望的畫學仿古作品,山石造型或取法于黃公望的《富春山居圖》,或擬仿其《天池石壁》的山石畫法。與之相似的是,以明代書學仿古模式創作的行書或行草書中,凡是點畫張揚、造型險怪者,都能找到學習米芾或黃庭堅的經歷;而點畫謹嚴、有正大氣象者,則深受顏真卿書風的影響。

總之,凡是運用明代書畫仿古模式創作的書畫作品,熟悉書畫史的欣賞者依據筆墨語言、筆墨語言的組織法則(語法)和境界的特征,一眼就能將它們識別出來,而不熟悉書畫史的欣賞者也能從中感受到一種特殊的古雅文秀之美。

集成性,是指以明代書畫仿古模式創作的作品,其筆墨語言、造型等,或集一家多件作品,或集諸家作品而成,呈現出特殊的集成或綜合面貌,其最高目標是集大成。其中,畫學領域有綜合“倪黃”(倪云林和黃公望)、綜合“元四家”(黃公望、吳鎮、倪云林和王蒙)、綜合“二趙”(趙伯骕、趙大年)、綜合“高米”(高克恭和米芾)等。書學領域,草書有合張旭、懷素者,小行書有合“二王”者等。當然,合諸家的前提是諸家之間有共性或互補性,能進行集成或綜合。

元代書畫家趙孟頫堪稱“二王”書系的集大成者。畫學領域的集大成者的代表有董其昌、王原祁和王翚,他們常見的做法是將諸家筆意分段臨仿,或成一冊頁,或集于某一長卷,如王翚的《唐人詩意圖》。需要強調的是,在這類作品中,集成性作為綜合創新手法的效果,通常在重復經典筆墨語言或筆墨關系的過程中追求創新性的差異,如節奏出新、結構出新,或意境出新。

與明代師心自運者的作品相比,以書畫仿古模式創作的作品除了趣味古雅、有文氣外,還具有抽象性、戲劇性等特征。而這些特征的形成,與明代士人借鑒文學、戲曲等藝術創作手法以求新、求變的思潮有關。

明代書畫仿古作品的抽象性,是就它對書畫經典所作的概括、提煉而言的。本文所說的“抽象”,主要指對書畫經典形象中本質內容的抽取、對特殊具象內容的舍棄,并加以提煉和概括。也就是說,書學經典、畫學經典在形成過程中,已被經典創作者依據自己的情感表達需要作了第一次抽象。當仿古模式創作者借鑒書畫經典進行自我表達時,必然產生第二次或更多次的抽象。因為借鑒書畫經典得作品之神(意)的過程是一個不斷抽象的過程。它也促使書畫家從師法自然的客觀之真,轉向師法經典中蘊含的情性之真、意象之美,由此導致書畫家在風格上容易走向夸張變形。例如,在圖9董其昌的《仿古圖冊》中,我們在現實世界中找不到一處與真景相似的對應物,而畫面正是通過對山水、樹木等筆墨語言的聚散、分合、起伏等微妙關系的巧妙處理,傳達出董其昌對文人畫生命真性的獨特理解。

明代書畫仿古作品的戲劇性,是就書畫家在創作過程中故意制造筆墨元素之間的矛盾沖突,形成視覺形式和心理上的張力而言的。就這一現象產生的根源來說,形式上,它與當時流行的通俗文化如小說、戲曲等藝術理論和實踐緊密相關;思想上,它深受明中期以來陽明心學推動下形成的求新尚奇社會風尚的影響。

明中期書畫作品的戲劇性理論多見于用筆、造型等的轉折理論,如董其昌的“書畫機法論”,[18]戲劇性實踐則呈現在以開合法造型、造境的圖像特征之中。例如,圖9董其昌的《仿古圖冊》,通過左右山體的大開大合、大小碎石間的高低起伏,塑造了山體的扭曲、流動的空間關系,圖左上方層疊變形的山石似逐漸綻放的花蕾,與起手處的樹木造型高度相似,與其左右和前后山石的造型密切相關。在這類作品中,董其昌立足于生命存在的意義,從生命真性表達的層面,將樹木與山石等同起來,將自然生命的流動感納入藝術形式空間的流動之中。對比圖10傅山的《草書讀傳燈軸》與圖5王羲之的《蘭亭序》局部也可以看出,雖然書體不同,但傅山作品中因字形之正側、字勢間的擠壓與留空(虛實關系)等矛盾因素造成了強烈的視覺張力。可以說,與王羲之的《蘭亭序》的閑雅相比,傅山的《草書讀傳燈軸》傳達出一種激蕩跳躍的節奏美感和強烈的藝術生命力。

圖9 董其昌《仿古圖冊》(局部) 圖10 傅山《草書讀傳燈軸》

結 語

隨著書畫家群體借鑒清代乾嘉考據學理論成果以及訪碑風氣的興起,書畫領域形成了清代書畫仿古模式。它以努力破除魏晉以來已有的法則為起點,書法方面以秦漢碑版石刻為主要經典(其中有無名氏之書、非名家之書),繪畫方面注重藝術門類之間的相互借鑒,如以書入畫、以印入畫、以詩文入畫,并以得金石氣為書畫創作的主要目標。與之相比,明代書畫仿古模式在形成、發展等方面具有獨特性。

在書畫實踐中,明代書畫仿古模式的形成始于對歷代已有書畫經典的深度學習,主要以晉唐以來流傳有序的書畫經典墨跡(或下真跡一等的摹本)為師法對象。其中,書學領域是以“二王”為首的晉唐書學系統、畫學領域是以王維為領袖的宋元系統,被視為正統、源頭,取法經典者也被視為繼承正統、取得不同成就等級的支流。經典源頭與經典序列中的支流,共同構成了書學和畫學傳統的繼承和發展脈絡。而中國傳統文化中的尊經崇圣思想,尤其是明初的科舉文化教育制度、書畫領域面臨的時代問題等,為明代書畫仿古模式的形成提供了文化基礎和理論淵源。

明代書畫仿古模式的發展,與明代書畫家深度學習歷代書畫經典的方法、特殊的美感追求等密切相關。

明代運用書畫仿古模式創作的書畫家,主要通過綜合、補充、修正歷代書畫經典真跡的筆墨語言、造型法則、造境原理來發古人已發之言、發古人未發之言,以此尚友古人,創造具有古雅書卷氣的文人書畫新經典。這是一個始于文人書畫歷代已有經典的綜合創新手法,終于文人書畫新經典的創新目標。由此,以明代書畫仿古模式創作的書畫作品常令人有似曾相識之感;深入閱讀這類作品需要熟悉書畫史,這是在作品筆墨元素、造型、境界中辨識歷代已有經典的來源和新經典之新在何處的過程,也是欣賞者與歷代已有經典、新經典的創作者之間一次愛的相遇。在這種愛的持續的交流中,它開啟了可能的、新的意義世界。

從這個意義上說,明代書畫仿古模式與其說是在創造新的視覺作品,不如說它借用書畫歷代已有經典的元素、語法、語境創造了一個尚友古人、令人懷舊的藝術氛圍。其中,抽象化、程式化與集成、綜合手法,服務于書畫藝術家表現心術變化、鋪陳胸懷的自由表達,由此呈現出“藝進乎道”的某種狀態。逍遙于其間,感受書畫藝術生命的活動,深深吸引了明清以來的書畫家、欣賞者和學習者。這也是明代書畫仿古模式至今仍有很強的藝術生命力的原因所在。