蒙臺梭利行為訓練對老年腦卒中后進食困難患者的效果評價

薛永杰,劉占兵,張水亮

(鶴壁市中醫院,河南 鶴壁 458030)

腦卒中是指急性腦血管疾病引發的局部腦功能障礙,患者可出現肢體偏癱、失語、吞咽障礙等。其中腦卒中后進食困難是由于腦血管病影響運動感覺通路和吞咽中樞所致,患者表現為吞咽黏滯感、吞咽乏力、飲水嗆咳等,嚴重影響患者進食能力[1]。進食困難患者不僅易發生營養不良,還易出現進食過程中誤吸而造成肺部感染,嚴重影響患者生活質量[2]。目前臨床針對此類患者多給予常規進食干預,在醫護人員指導下幫助患者掌握吞咽方法,提高進食能力,但臨床數據顯示,常規進食干預方法難以達到預期效果[3]。蒙臺梭利行為訓練最初應用于嬰幼兒的教育,但有醫學專家認為[4],該方法本身強調的是對認知能力的強化,對具有認知行為障礙的患者有一定的恢復效果。現有研究證實[5]蒙臺梭利行為訓練能夠改善老年癡呆患者的進食行為,但在腦卒中后進食困難患者群體中鮮有報道。本研究采用蒙臺梭利行為訓練對老年腦卒中后進食困難患者進行干預,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年6月—2021年6月老年腦卒中后進食困難患者127 例,采用隨機數字表法分為對照組(63 例)和觀察組(64 例)。對照組男40 例,女23 例,年齡(67.32±4.22) 歲;文化程度:小學8 例,初中30 例,高中及以上25 例。觀察組男39 例,女25 例,年齡(68.41±4.10) 歲;文化程度:小學10 例,初中28 例,高中及以上26 例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究獲得本院醫學倫理委員會批準。

納入標準:符合腦卒中后進食困難診斷標準[6];意識清醒;依從性好;入組時無發熱及肺部感染;患者本人同意參與研究并簽訂書面協議。

排除標準:其他原因引發的進食困難;合并嚴重認知障礙;存在心、肝、肺、腎等臟器功能不全者;拒不配合訓練者;中途退出研究者。

1.2 方法

對照組給予常規進食干預。健康宣教:為患者普及疾病相關知識及進食干預過程中的注意事項。吞咽訓練:取適宜體位,選擇黏度大、密度均勻不易松散的食物,從少量進食開始訓練,指導患者做鼓腮、咬合動作,引導患者對口中食物進行咀嚼,并在充分咀嚼后進行吞咽動作,待患者完成吞咽后再次引導其完成3 次空吞咽動作,每次15 min,每日3 次。觀察組在對照組基礎上給予蒙臺梭利行為訓練。第一,感官刺激:刺激源為食品或音樂,訓練開始前為患者播放其喜歡的音樂或用其喜歡的食物觸碰患者嘴唇,提示患者訓練開始。第二,進食訓練:包括餐具和食物的再認識、拿取餐具的方法、使用餐具的方法、食物轉移和進食五個步驟。為患者提供色彩鮮艷的專用餐具,如紅色勺子、彩色碗、黃色杯子等,提高餐具與食物和餐桌的對比度。餐具的拿取訓練:通過演示、模仿及實踐夾、舀、倒、抓等動作提高患者手、眼協調性,如指導患者三指抓饅頭,將饅頭拿到餐桌另一側的碗中;五指抓黃豆,將黃豆放到指定的杯子中;用筷子夾面條,將面條成功放入指定盤子中。若患者無法完成,則通過物品顏色指導患者進行定位,引導患者緩慢完成餐具拿取和食物轉移,每次15 min,每日2 次。進食訓練:借助吞咽訓練工具鍛煉患者面、頰、下頜、舌、唇、軟腭的活動協調性和力量,每組15 min,每日2組;采用冰凍棉簽刺激患者口腔黏膜、咽壁、軟腭等部位,每次刺激5 s,兩次間隔5 s,每組10 min,每日2 組。第三,訓練總結:訓練結束后為患者播放喜歡的音樂作為獎勵,總結并評價患者當天的訓練表現,對患者進行口頭鼓勵,告知下次訓練的時間和內容。兩組患者持續干預4周。

1.3 評估標準

自主進食能力:于干預前1 d和干預4 周后,采用中文版進食行為量表(C-EBS)、中文版愛丁堡癡呆進食評估量表(C-EdFED)評估患者自主進食能力,并記錄患者自主進食時間。C-EBS量表分值范圍0~18 分,分值越高提示患者自主進食能力越強;C-EdFED量表分值為0~22 分,分值越高提示患者自主進食能力越差。

營養狀況:于干預前1 d和干預4 周后,采集患者清晨空腹靜脈血4 mL,采用全自動生化分析儀(常州德圖精密儀器有限公司,型號:URIT-8260)檢測血清白蛋白(ALB)與前白蛋白(PA)水平。

不良事件發生情況:記錄兩組患者誤吸、肺部感染、營養不良等不良事件發生率。

1.4 統計學方法

2 結 果

2.1 兩組自主進食能力比較

觀察組干預后C-EBS評分、自主進食時間高于對照組,C-EdFED評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表1)。

表1 兩組患者自主進食能力比較

2.2 兩組營養狀況比較

兩組干預后ALB,PA水平均高于干預前,且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表2)。

表2 兩組患者營養狀況對比較

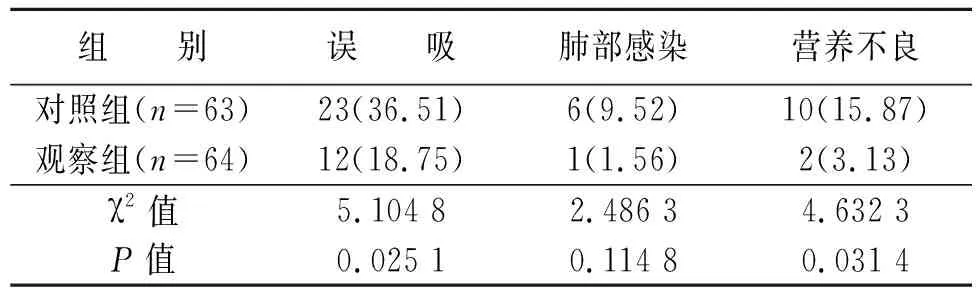

2.3 兩組不良事件發生率比較

兩組患者肺部感染發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組誤吸、營養不良發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表3)。

表3 兩組患者不良事件發生情況對比較單位:例(%)

3 討 論

腦卒中具有發病率高、致殘率高、病死率高等特點,好發于50 歲以上中老年人群,在城市居民死亡原因中位居首位,但大多數腦卒中患者并非因卒中死亡,而是死于腦卒中的相關并發癥[7]。據流行病學調查研究顯示[8],30%~50%的腦卒中患者伴有不同程度的進食困難,患者易出現吞咽不利導致的誤吸現象,是誘發肺部感染的重要危險因素,嚴重者會導致患者窒息死亡。同時,由于無法保證營養攝入量,患者多伴隨營養不良和免疫功能低下[9],危險程度較高。目前臨床多采用常規進食干預,通過吞咽訓練,指導幫助患者熟悉并掌握吞咽方法,借助溫度、味覺等感官刺激,促進吞咽功能恢復,雖有一定作用,但仍難以達到預期效果。蒙臺梭利行為訓練能夠強化患者現存的認知行為能力,注重患者感官協調性,通過將患者的進食設計成有序化、結構化的活動,并在醫護人員引導下借助相關工具引導患者參與,積極鍛煉患者日常生活能力,提高其進食行為技能。因此,采用蒙臺梭利行為訓練或許能夠彌補常規進食干預的不足,進而提高干預效果。

腦卒中后患者由于腦部循環障礙,部分腦組織在血氧供應水平較低的狀態下易出現壞死,可引發多種功能缺損,患者易出現肢體或面部癱瘓、吞咽功能障礙等癥狀,嚴重影響患者自主進食能力,導致營養攝入量不足,自身營養狀況不佳。本研究發現,觀察組干預后C-EBS評分、自主進食時間、ALB和PA水平均高于對照組,C-EdFED評分低于對照組,提示采用蒙臺梭利行為訓練能夠更好強化患者自主進食能力,改善營養狀況。常規進食干預方法能夠通過指導患者進行咬合、咀嚼、吞咽等動作,幫助患者重建吞咽反射,提高患者吞咽功能,進而增加營養成分攝入量,改善患者營養狀況。但腦卒中后患者認知能力和運動能力可出現不同程度下降,患者在自主拿取食物進食過程中可能出現拿錯、撒漏等現象,自主進食能力較弱[10],常規干預方法雖能夠提高患者吞咽功能,但對于患者自主識別和拿取食物等方面仍存在不足,導致干預效果難以達到預期水平。蒙臺梭利行為訓練能夠針對患者認知行為能力,給予相應強化訓練,通過播放患者喜歡的音樂或使用喜歡的食物觸碰嘴唇,激發患者的食欲,使用色彩鮮艷的餐具不僅能夠提高患者對餐具的識別度,同時豐富的色彩能夠刺激患者大腦神經,提高神經系統興奮性,有利于患者完成訓練[11]。通過引導患者進行餐具的拿取和食物的移動,能夠增強患者手、眼協調性;采用冰塊刺激或吞咽訓練工具能夠增強患者舌、唇、下頜、軟腭等部位的力量和活動協調性,進而提高吞咽反射的靈活性,幫助患者實現食物的自由拿取、進食,增強自主進食能力,改善營養狀況。

本研究發現,觀察組誤吸、營養不良發生率低于對照組,提示采用蒙臺梭利行為訓練能夠有效降低不良事件發生率。分析原因可能在于,蒙臺梭利行為訓練中對于患者舌、唇、下頜、軟腭等部位協調性的鍛煉能夠幫助患者增強吞咽反射的靈活程度,同時患者在完成訓練內容后會由醫務人員對其訓練表現進行評價,指出不足并引導患者加以改正。對患者的口頭鼓勵能夠提高患者訓練的積極性,有助于患者快速掌握正確的進食方法,進而避免誤吸、肺部感染、營養不良等情況發生。本研究中兩組患者肺部感染發生率比較,差異無統計學意義,考慮與本研究所選取樣本量較少有關。

綜上所述,針對老年腦卒中后進食困難患者,蒙臺梭利行為訓練效果明顯,能夠增強患者自主進食能力,改善營養狀況,降低不良事件發生率。腦卒中患者進食能力與其認知功能存在一定關系,但有關蒙臺梭利行為訓練對患者認知能力的改善效果尚需進一步研究。