蘇南經濟開發區城市功能再提升路徑研究

——以吳江經濟技術開發區為例

丁琳 DING Lin

(江蘇省規劃設計集團城市規劃設計研究院,南京 210036)

1 研究背景

1.1 全球第四次產業轉移浪潮興起倒逼開發區轉型升級

我國開發區的發展主要源自于抓住了全球第三次產業轉移的歷史機遇,近年來國際產業第四次轉移浪潮興起,開發區產業升級就不能僅依靠過去傳統的低成本優勢,而應考慮更高級別的城市綜合競爭優勢。如何順應戰略性制造業、服務業和互聯網產業發展趨勢培育產業發展新動能,是開發區未來發展應該重點給予考慮的問題,城市功能的提升是其中較為關鍵的因素。

1.2 國家和江蘇省提出要從高速發展向高質量發展轉變

近年來,中國經濟已經到了由過去“高速發展”到未來“平穩增長”的經濟拐點。習近平總書記在黨的十九大報告中指出:“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段”,省委十三屆三次全會提出重點實現“六個高質量”的發展任務,對于開發區而言,今后的發展模式也將由過去的“外延式”擴張發展轉向“內涵式”提升發展,城市功能的提升將是實現高質量發展的必然一環。

2 相關研究綜述

目前國內學者對開發區的研究眾多,形成了較為豐富的理論體系,包括對開發區的土地利用方式、產業創新模式、發展脈絡與階段[1]以及園區與城市的空間結構互動[2]等等。其中,開發區產城融合是近年來學術界的重點之一,如羅小龍等學者研究了蘇州工業園區的轉型路徑,提出開發區“第三次創業”[3]的概念。鄒偉勇等學者以國家級開發區為研究案例,從不同層面研究城市與園區、生產與生活以及人與環境的融合[4]。孫建新等學者基于空間經濟學理論分析產城關系演變中的土地價值的損失,構建了產城融合的地租模型[5]。

3 蘇南開發區發展階段和共同需求判斷

3.1 蘇南經濟開發區的發展階段研判

蘇南的開發區從最初傳統的產業園區發展到產業新城經歷了四個階段。

3.1.1 原始資本積累階段

政府興辦開發區的初始階段,由于主管部門缺乏資金和建設管理經驗,大部分園區存在設施建設不完善、空間利用碎片化等問題,依靠土地出讓或者稅收等優惠政策吸引投資。

3.1.2 產業規模化投產階段

開發區經過原始積累后,產業逐步產生協同、產生經濟流和現金流,配套設施的建設逐步得到重視。但在這個階段,開發區仍以工業項目招商和建設為主,與城市的融合度較為有限。

3.1.3 產業完善和創新階段

雖然開發區仍然比較關注制造業的發展,但隨著園區功能不斷完善,服務業得以導入,工作人員逐步產生在園區內享受商娛消費服務的需求,但是其居住和生活主要依賴城市中心區的配套來解決。

3.1.4 產城融合、建設新城區階段

隨著開發區經濟規模的壯大、產業結構的轉型,開發區逐漸向綜合化的方向發展,部分開發區成為集居住、商業、辦公為一體的綜合性區域,人口逐漸集聚,產業城市空間融合,員工的生活和工作需求同步得到滿足。目前蘇南大部分開發區已經進入到產城融合、建設新城區的階段,其城市功能提升進程也到了提質增效的新階段。

3.2 新時期蘇南經濟開發區城市功能發展的共同需求

蘇南開發區原有的發展模式得益于廉價勞動力的無限供給,外來人口占總人口的比重較大。隨著產業優化升級,低端產業逐步轉移和淘汰,開發區的低端打工人員進一步減少,而中高層管理人員、中高級研發人員以及具有中高等職業技能的藍領將是開發區人力資源吸納的主要方向。由于高技能人才對良好的就業環境和生活均具有較高的需求,開發區城市功能供給需要進一步提升。開發區一方面要解決好就業空間和工作平臺的支持,解決好與就業相關的工作環境問題,另一方面也要注重提高教育、文化、醫療等公共服務設施條件。

4 實證研究:吳江經濟技術開發區城市功能提升路徑

4.1 吳江經濟技術開發區發展概況

吳江經濟技術開發區(以下簡稱“吳江開發區”)屬于國家級開發區,位于蘇州南部,位于長三角生態綠色一體化發展示范區內,形成了以電子信息、裝備制造、新能源和現代服務業為主導的產業體系。吳江開發區歷史悠久,京杭古運河、吳淞江、東太湖三水交互,同里古鎮位于開發區東側。

4.2 吳江經濟技術開發區城市功能提升過程中存在的問題

4.2.1 經濟轉型壓力大,產業層次不夠高

吳江開發區的產業結構和層次亟待優化。吳江開發區以工業為主導,服務業占比略低,戰略性新興產業比例相對偏低,能夠引領全局性產業轉型升級的龍頭企業以及具備國際影響力的大項目偏少。創新驅動能力不明顯,企業自主創新能力不強,科創載體建設標準不夠高,科創功能培育的環境建設不足,與蘇州工業園、蘇州高新區等先進園區仍然存在一定差距。

4.2.2 城市服務功能有待完善,高等級人才吸引力不強

吳江開發區現階段人才引進規模和質量與園區發展的需求不匹配。主要體現在國內有較大影響的專家、科研領軍人物及團隊數量不多,高水平技術工人缺口較大。這部分高端人才迫切需要相應的配套產業和城市功能,因此,產城融合建設水平有待進一步提高,高端服務業等新型城市業態有待進一步發展,城市功能品質也需要進一步提升。

4.2.3 資源要素制約明顯,生態環境治理壓力較大

吳江開發區的資源環境約束日益加劇。開發區原有發展賴以支撐的生產要素和發展基礎正逐步弱化,土地空間資源緊缺、能源供給壓力增大、生態環保約束加大。東南部分布有同里古鎮、長白蕩重要濕地等生態功能保護區,區域環境承載力和環境容量比較有限,環境治理和生態修復任務比較艱巨。

4.3 開發區城市功能提升的目標和策略

4.3.1 區域角度的城市功能審視

長三角與環滬層面,吳江緊緊抓住長三角生態綠色一體化發展示范區的國家戰略機遇,打造上海非核心功能疏解和高端要素溢出的最佳承接地,為高層次人才的創新創業提供了更優環境。吳江開發區作為吳江產業發展的龍頭,應抓住新一輪區域發展機遇,提升綜合服務功能。

蘇州大市層面,吳江與蘇州既是整體又相對獨立,軌道交通四號線的開通加快了與蘇州的同城化進程。吳江開發區作為吳江重要的城市核心功能區,承擔產業中心、科創中心和相應的產業服務、生活服務功能。

吳江大城層面,吳江大城空間結構為“一城兩區”,其中“一城”為中心城區,“兩區”為東西兩側的東太湖旅游度假區和大同里古鎮生態旅游度假區。吳江開發區位于吳江大城東北部,包含中心城區和大同里古鎮生態旅游區的部分區域,承擔高新技術生產基地、旅游休閑中心、生產服務和品質居住四大功能。

因此,吳江開發區城市功能提升重點應關注兩方面:一是如何由工業園區的服務配套升級為新城的功能配套;二是如何結合開發區的自然文化優勢,承接長三角生態綠色一體化發展示范區的相關功能。

4.3.2 開發區功能提升的總體布局與策略

①整合五大發展片區,核心區引領產城融合。

將吳江開發區劃分為五大片區差異化發展(見圖1)。五大片區分別是運西片區、中部新城片區、東部新城片區、城南片區、同里片區。運西片區憑借臨近蘇州主城區的區位,推進工業用地的退二進三,形成居住和高端工業相對混合的綜合片區;中部新城片區為“城市客廳”,發展高端金融、總部經濟、房地產;東部新城片區居住功能為主,工業園區內預留部分研發用地;城南片區結合松陵南部新中心發展新興產業,適當配套居住用地;同里片區促進城景協同,體現長三角生態綠色一體化示范區的本質特征。

圖1 五大片區示意圖

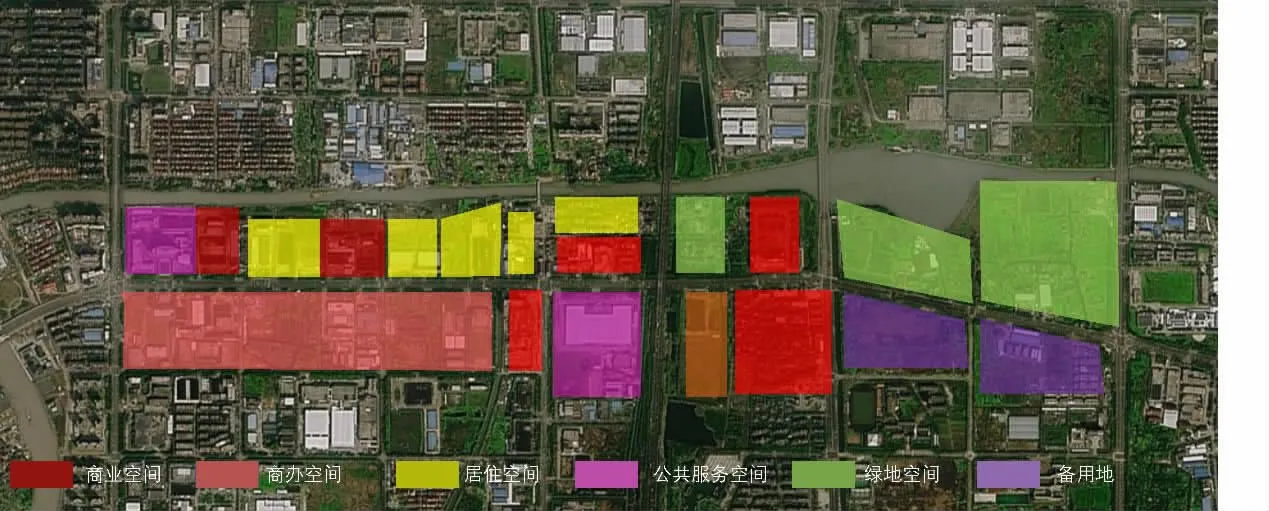

強化核心區域建設,引領產城融合發展。云梨路核心區域整合優化現有樓宇資源,加快商務中心建設,圍繞總部基地的建設,對路南北兩側區域進行重新定位,北側布局生活及公共服務功能,南側布局總部基地及研發產業功能。圍繞水綠軸線布局商業混合用地,新增綜合商務商業服務功能(見圖2)。

圖2 云梨路核心區用地功能布局

②實施創新驅動戰略,重點打造科技新城城市平臺。

以科技創新為主要動力,加速形成創新創業人才集聚高地。在同津大道兩側謀劃建設科技新城,打造長三角一體化區域新城級的產業提升平臺。科技新城結合軌道交通站點布局生產性服務業和科技服務產業,包括行政服務中心、新能源論壇會址、科創半島等。行政服務中心主要承擔為周邊產業轉型升級服務的研究所、孵化器等功能,同時從企業需求出發,融入行政審批中心、智慧城市指揮中心與大數據中心、基金中心等功能。新能源論壇會址打造集展覽中心和主題酒店于一體的功能片區,科創半島打造集生活休閑、創意體驗、共享交流于一體的智慧片區。

③挖掘示范區核心內涵,加快特色性功能載體建設。

長三角生態綠色一體化示范區會帶來很多新類型的區域性項目。開發區最核心的自然文化資源分別為太湖灣、同里古鎮和京杭大運河。太湖灣、同里古鎮位于城市邊緣,但從區域角度看處于長三角核心,又有臨近蘇州的優勢,自身兼有文化景觀稟賦,可以承接區域性城市功能提升項目;京杭大運河位于開發區與太湖新城之間,規劃將其西側省道改線后,對兩側進行環境改造,布局公共服務設施,提升沿線用地功能。

因此,吳江開發區重點打造“一灣、一河、一區”三個特色性功能載體。“一灣”為蘇州灣高端商務城,打造融合商務、生活、度假為一體的休閑功能片區。“一河”為運河文化走廊,以運河文化公園為核心,串聯南北向生態走廊,將生態文化建設和城市休閑功能融為一體。“一區”為同里農文旅融合發展區,加快全域旅游打造。

④建設宜居生活圈,提升全域生態環境品質。

優化公共服務設施供給,引導優質教育資源均衡布局,提升社區醫療衛生服務水平,推進文化體育設施建設。結合城市綠地現狀格局,利用水鄉生態濕地空間,建立城市與自然融合的半人工自然系統,形成生態魅力與人文特色兼具的城市綠地布局。踐行“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,堅守生態環保底線,遵循太湖風景區保護條例的要求,聯動開展長三角生態環境綜合一體化治理,進行水域環境整治和風貌提升。

⑤基礎設施建設提質增效,加速與蘇州的同城化聯系。

通過與上海、蘇州主城區一體融合發展促進吳江開發區城市能級的提升,全面對接基礎設施建設。通過城際鐵路、地鐵、高速、快速路等建設密切和上海及蘇州的聯系,縮短開發區到重要交通樞紐(上海虹橋、蘇州高鐵站等)的交通耗時。加強蘇州同城化的交通聯系,尤其是開發區主要道路的北向快速化,形成與蘇州主城的無縫銜接,加快蘇同黎公路加速化改造,聯通周邊核心區域的快速公交網絡,耦合軌道樞紐與城市中心體系。

5 小結

蘇南開發區屬于地區生產要素高度集中的空間組織,為社會經濟發展作出了巨大貢獻,已經步入了產城融合的發展階段。在新的形勢下,蘇南地區的開發區面臨著科技轉型、生態維育、設施完善等城市功能的再提升需求。本文基于吳江開發區的案例,以城市功能載體的優化、宜居生活圈的構建和基礎設施的同城化等提出城市功能再提升的策略。