康婦消炎栓聯合抗生素治療慢性盆腔炎的系統評價和Meta分析

趙紅玉 熊 楓 劉新敏

(1 中國中醫科學院廣安門醫院,北京,100053; 2 中國中醫科學院針灸研究所,北京,100700)

慢性盆腔炎(Chronic Pelvic Inflammatory Disease,CPID),又稱為盆腔炎后遺癥(Sequelae of Pelvic Inflammatory Disease,SPID),是女性常見的婦科疾病之一,主要是指發生在女性內生殖器及其周圍結締組織、盆腔腹膜的慢性炎癥,臨床多表現為下腹部墜脹、疼痛及腰骶部酸痛、白帶異常、月經紊亂、痛經等,具有病程長,復發率高的特點,易導致女性異位妊娠和不孕,且增加了患卵巢交界性腫瘤的風險,嚴重影響了女性的身心健康[1]。該病多因急性盆腔炎治療不徹底,或患者抵抗力下降、婦科手術后、經期或性生活衛生不良所致,該病的患病率為4.1%~10.9%,且呈年輕化發展趨勢[2-4]。西醫治療該病主要以抗生素為主,必要時行手術治療[5]。但單一抗生素治療存在著復發率和不良反應發生率高,且易產生耐藥性等局限性。中醫治療該病具有治療手段多、不良反應少等特點,目前臨床上采用中西醫結合治療CPID的療效顯著[6-8]。康婦消炎栓是臨床上常用于治療盆腔炎、附件炎的外用栓劑,主要由苦參、敗醬草、紫花地丁、穿心蓮、蒲公英、豬膽粉等組成,具有清熱解毒,散結利濕,殺蟲止癢等作用。目前已有多項使用康婦消炎栓聯合抗生素治療CPID的臨床研究,結果顯示可有效改善CPID患者的臨床癥狀,提高其治療有效率,但不同研究間有效率及不良反應的發生率差異較大。本研究旨在對康婦消炎栓聯合抗生素治療CPID的有效性及安全性進行系統評價及Meta分析,為臨床應用提供療效及安全性證據。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索 檢索中英文數據庫:英文數據庫包括Cochrane library、Medline、Embase,中文數據庫包括國家知識基礎設施數據庫(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)、中國生物醫學文獻數據庫(China Biology Medicine Database,CBM)、中國學術期刊數據庫(China Science Periodical Database,CSPD)及中文科技期刊數據庫(Chinese Citation Database,CCD),檢索時間為建庫至2020年10月。中文數據庫采用題名/摘要/關鍵詞/常用字段等方式檢索,檢索詞為“慢性盆腔炎”“盆腔炎性疾病后遺癥”“康婦消炎栓”;英文數據庫主要采用Title/Abstract/Keyword檢索,檢索詞為“chronic pelvic inflammatory disease”“CPID”“Sequelae of pelvic inflammatory disease”“Sequelae of PID”“kangfuxiaoyanshuan”“kangfu xiaoyan suppository”進行檢索,根據數據庫各自的特征進行主題詞聯合自由詞綜合檢索。

1.2 納入標準

1.2.1 研究類型 研究康婦消炎栓聯合抗生素治療慢性盆腔炎的隨機對照試驗(Randomized Controlled Trials,RCTs)。

1.2.2 研究對象 慢性盆腔炎患者。年齡及病程不限,非疾病的急性發作期。主要結局指標:總有效率(治愈、顯效、有效均視為有效);不良反應發生率。次要結局指標包括:腹痛持續時間、腹部墜脹持續時間、白帶異常持續時間、復發率;炎癥相關指標如白細胞計數、C反應蛋白、白細胞介素-6。

1.2.3 干預措施 對照組干預措施為單用或多種抗生素聯用,觀察組干預措施為在對照組的基礎上加用康婦消炎栓。其抗生素與對照組種類、療程、劑量一致。

1.2.4 質量評價標準 由2名研究者分別采用Cochrane RevMan5.3提供的偏倚風險評估工具評價文獻質量[9]。其具體內容包括:隨機序列的產生、分配隱藏、是否對受試者及實施者采用盲法、是否對結果評價者采用盲法、結果數據的完整性、選擇性結果報告和其他偏倚來源。由2名研究者對文獻進行偏倚風險“高、低或不確定”的判斷,意見不一致時討論或咨詢專家決定。

1.3 排除標準 干預措施為康婦消炎栓聯合其他治法,如中成藥、湯劑、熱敷、針刺、灌腸、微波,或聯合使用盆腔炎治療儀者;文獻中有明顯錯誤者;數據相同或部分重合者(保存數據最完整的1篇);結局指標不符合者;動物實驗。

1.4 診斷標準 參照《婦產科學》診斷標準、《2010年美國疾病預防控制中心盆腔炎性疾病診斷與治療指南》診斷標準,或通過臨床檢查如體格檢查、超聲等診斷為慢性盆腔炎者。

1.5 資料提取 由2名評價者按照既定的納入排出標準獨立進行文獻的篩選及數據的提取。2名研究者各自閱讀文章的題目及摘要后對文獻進行初步篩選,選出可能符合的文獻并進一步對全文進行精讀,以確定是否納入該篇文獻。若信息不全則與作者聯系以獲得全面信息,若有意見分歧則討論解決或交由第三方協助裁定。精讀文獻的過程中進行資料提取,提取的主要內容包括:納入研究的一般特征及基本情況:包括研究者、發表年限、樣本量、干預措施、療程、結局指標。

1.6 統計分析 使用RevMan 5.3軟件進行Meta分析。二分類變量采用相對危險度(Relative Risk,RR)表示,連續性變量采用均數差(Mean Difference,MD)表示。I2統計量描述異質性的大小(檢驗水平設為α=0.05),若各研究I2≤50%,P<0.05,說明異質性較小,則采用固定效應模型進行Meta分析;反之,則進行敏感性分析找出異質性來源并排除,或進行亞組分析;若仍不能達到同質時,則采用隨機效應模型或僅進行描述性分析。對納入文獻數量≥10篇的結局指標進行漏斗圖分析,以評估是否存在發表偏倚。

2 結果

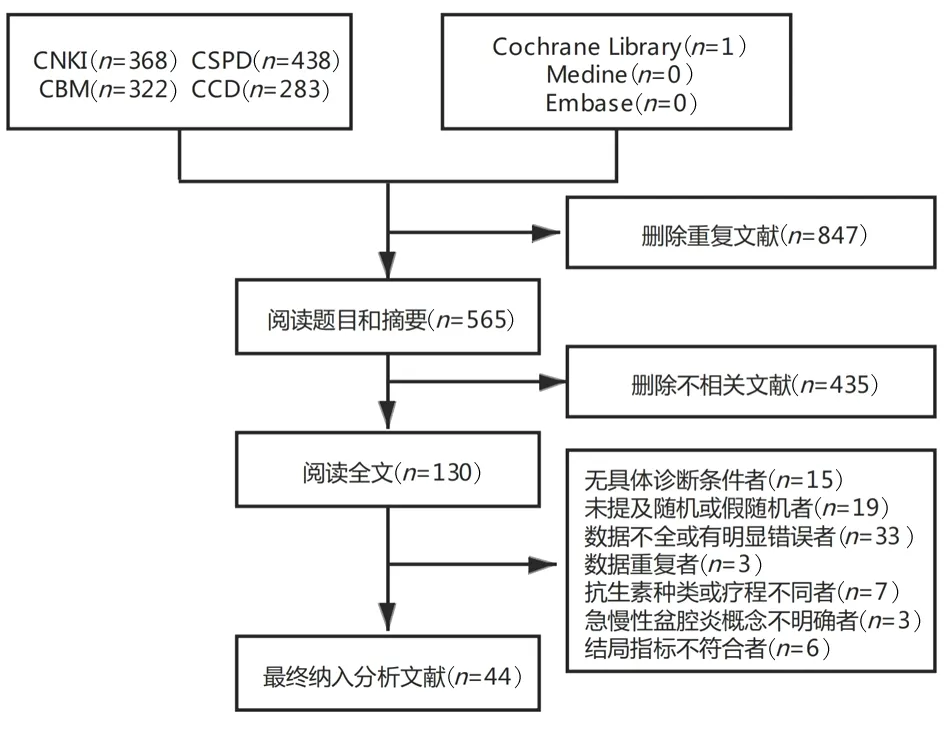

2.1 文獻檢索結果 共檢索到1 412篇文獻,經查重后得到565篇文獻,閱讀題目及摘要后剩余130篇文獻,閱讀全文后最終納入符合標準的44篇文獻。文獻篩選流程見圖1。

圖1 文獻篩選流程

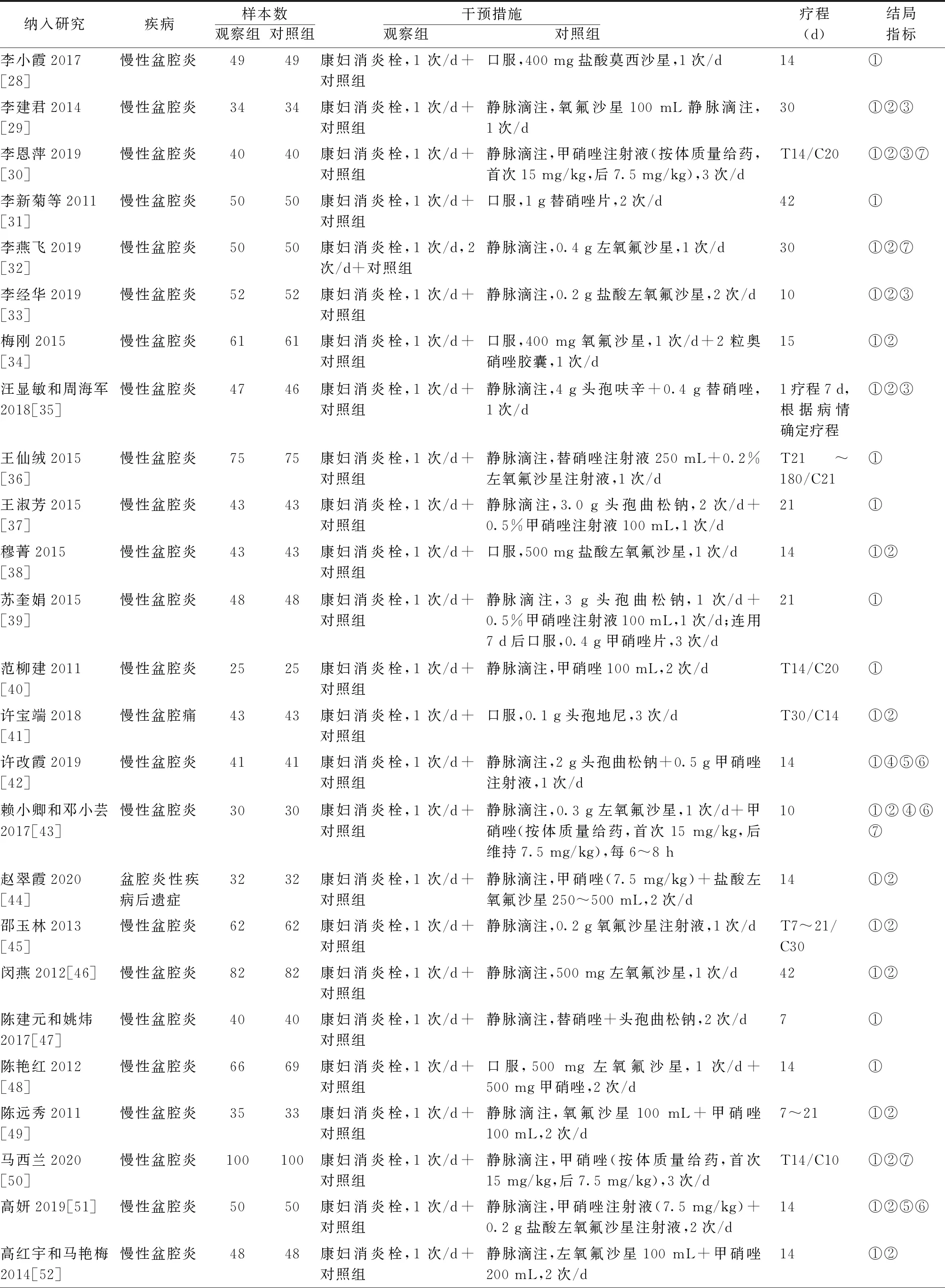

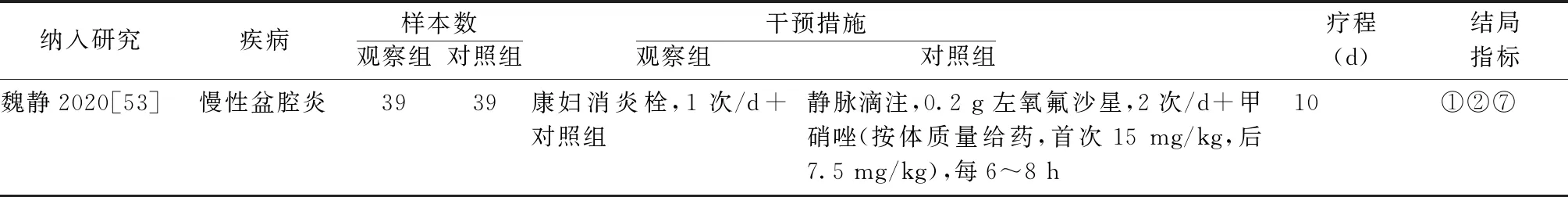

2.2 納入研究基本特征 本研究共納入44項RCT,納入患者共5 143例,其中觀察組2 616例,對照組2 527例[10-53]。針對于結局指標中的主要療效指標來說,納入的44項研究中均報告了“總有效率”;有23項研究報道了不良反應發生率[13-14,16,19-20,26,29-31,33-35,38,41,43-46,49-53];有3項研究涉及“腹痛持續時間”[23,42-43];3項研究提及“腹部墜脹持續時間”[23,42,51];4項研究包含了“白帶異常持續時間”[23,42-43,51]。納入研究的基本特征見表1。

表1 納入研究的基本特征

續表1 納入研究的基本特征

續表1 納入研究的基本特征

2.3 文獻質量評價 44項研究中,13項研究使用了隨機數字表法[14,16,19-20,23,28,35,41-42,44-46,53],偏倚風險低,剩余31項研究僅提及隨機,未描述具體方法,無法判斷偏倚風險;全部研究未描述隨機序列的隱藏情況,無法判斷偏倚風險;僅1項研究提及雙盲法[15],但未描述具體方案;在結局報告方面,44項研究結果報告數據均完整;44項研究均未提及前期研究方案,故無法判斷是否存在選擇性報告偏倚,所有文獻均無法判斷是否存在其他偏倚。納入研究的風險偏倚評估情況見圖2。

圖2 納入研究的風險偏倚評估

2.4 Meta分析結果

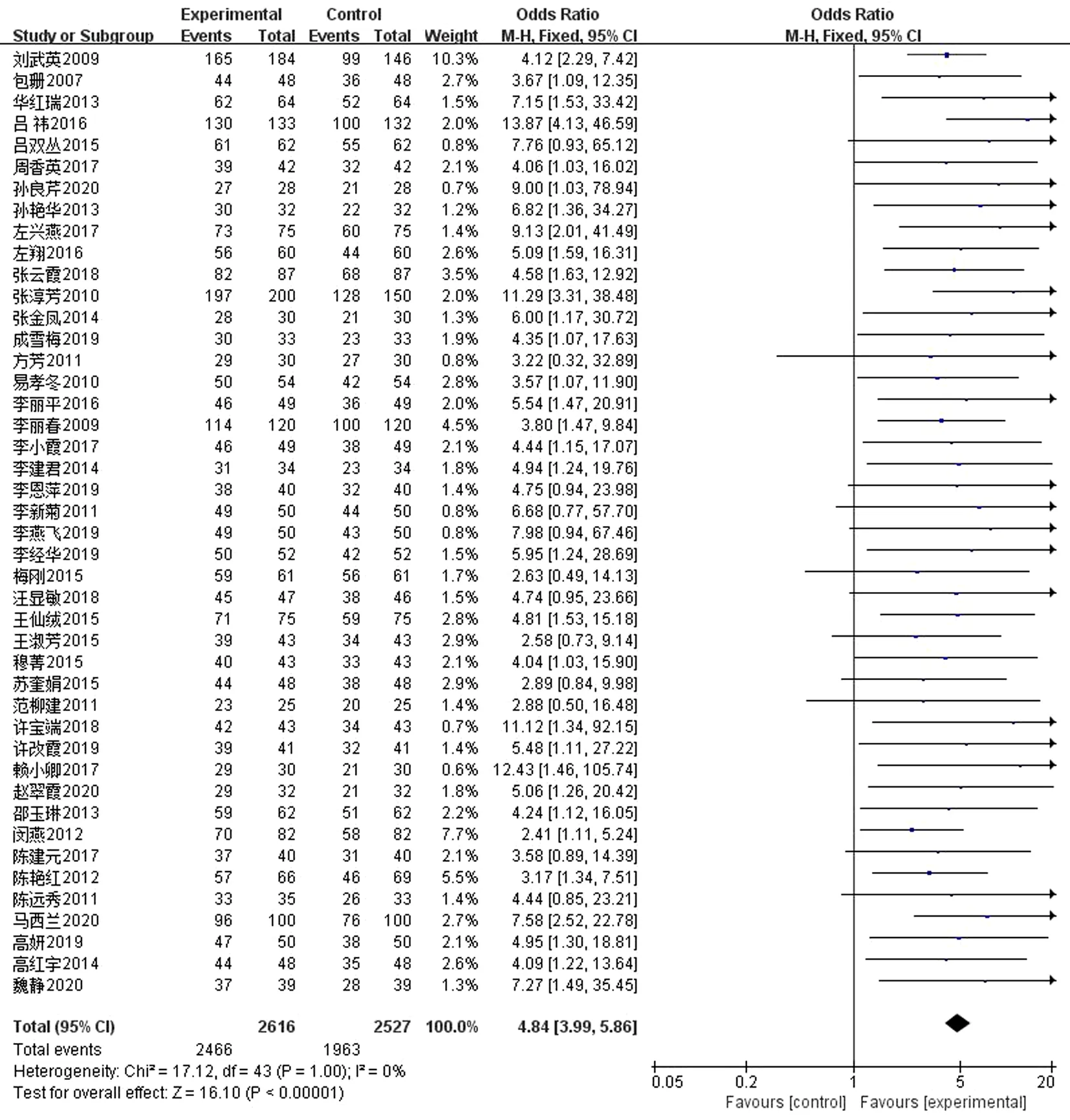

2.4.1 總有效率 44項研究均報道了有效率。其中13項研究中單用氟喹諾酮類抗生素[10,13-14,21,23,26,28-29,32-33,38,45-46];4項研究中單用硝基咪唑類抗生素[30-31,40,50];18項研究報道中聯用氟喹諾酮類抗生素和硝基咪唑類抗生素[12-13,16-20,22,25,27,34,36,43-44,48-49,52-53];2項研究單用頭孢類抗生素[15,41];5項研究聯合使用頭孢類和硝基咪唑類抗生素[35,37,39,42,47];1項研究聯合使用阿奇霉素及硝唑咪唑類[11];1項研究單用克林霉素治療[24]。異質性檢測顯示無異質性(P=1.00,I2=0%),故采用固定效應模型進行分析。結果顯示,觀察組總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(RR=4.84,95%CI為3.99~5.86,P<0.000 01)。見圖3。

圖3 總有效率Meta分析森林圖

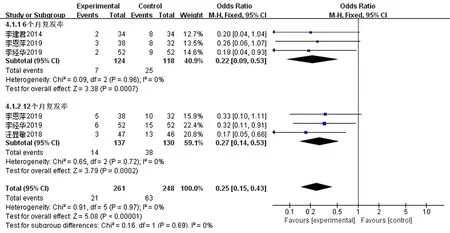

2.4.2 復發率 根據隨訪時間的不同,分別對6個月及12個月的復發率進行統計分析。共有3項研究報道了6個月CPID復發率,共納入242例患者[29-30,33]。異質性檢測顯示無異質性(P=0.96,I2=0%),采用固定效應模型,結果表明觀察組6個月復發率低于對照組(RR=0.22,95%CI為0.09~0.53,P=0.000 7<0.000 01)。

3項研究報告了12個月CPID復發率,共納入267例患者[30,33,35],異質性檢測顯示無異質性(P=0.72,I2=0%),采用固定效應模型,結果表明觀察組12個月復發率低于對照組(RR=0.27,95%CI為0.14~0.53,P=0.000 2<0.000 01)。見圖4。

圖4 慢性盆腔炎不同時期復發率Meta分析森林圖

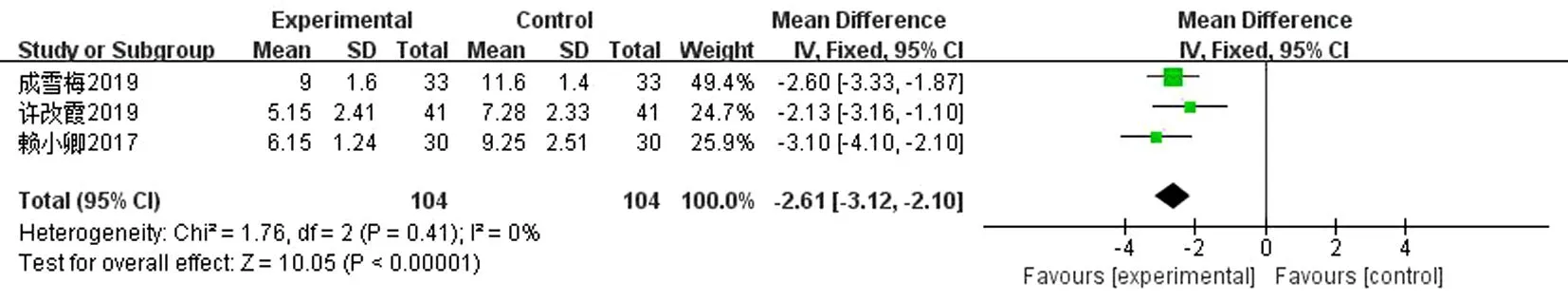

2.4.3 腹痛持續時間 共有3項研究報道了腹痛持續時間,共納入208例患者[23,42-43]。異質性檢測顯示無異質性(P=0.41,I2=0%),采用固定效應模型,結果表明觀察組腹痛緩解的時間短于對照組(MD=-2.61,95%CI為-3.12~-2.10,P<0.000 01)。見圖5。

圖5 慢性盆腔炎腹痛持續時間Meta分析森林圖

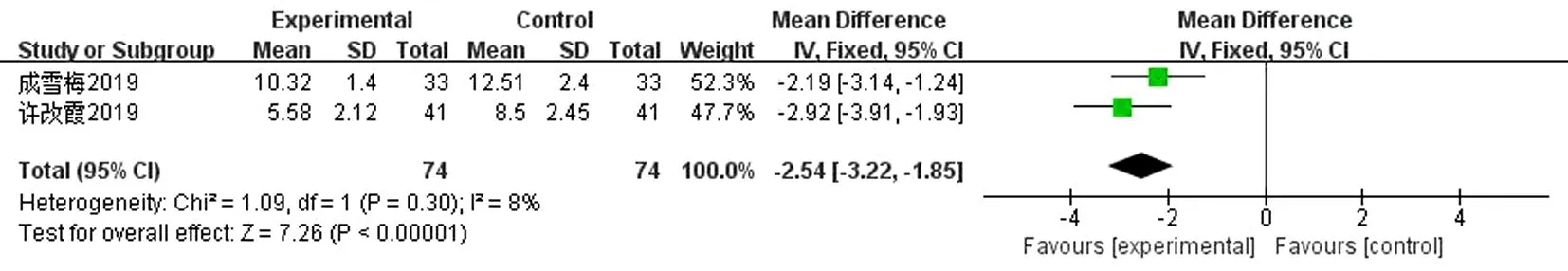

2.4.4 腹部墜脹持續時間 共有3項研究報道了CPID患者腹部墜脹持續時間[23,42,51]。異質性檢查顯示異質性大(P=0.08,I2=61%),經過敏感性分析可知與1項研究有關[51],考慮異質性可能來源于該項研究的年齡、病程及治療措施不同,剔除該項研究后,異質性分析示異質性較小(P=0.30,I2=8%)。共納入2項研究,共148例患者,采用固定效應模型,結果表明觀察組腹部墜脹緩解的時間短于對照組(MD=-2.54,95%CI為-3.22,-1.85,P<0.000 01)。見圖6。

圖6 慢性盆腔炎腹部墜脹持續時間Meta分析森林圖

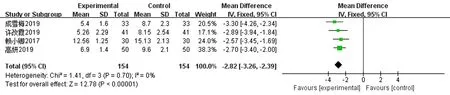

2.4.5 白帶異常持續時間 共有4項研究報道了CPID患者白帶異常持續時間,共308例患者[23,42-43,51]。異質性檢測顯示無異質性(P=0.70,I2=0%),采用固定效應模型,結果表明觀察組白帶異常持續時間短于對照組(MD=-2.82,95%CI為-3.26~-2.39,P<0.000 01)。見圖7。

圖7 慢性盆腔炎白帶異常持續時間Meta分析森林圖

2.4.6 炎癥相關指標白細胞計數、C反應蛋白、白細胞介素-6

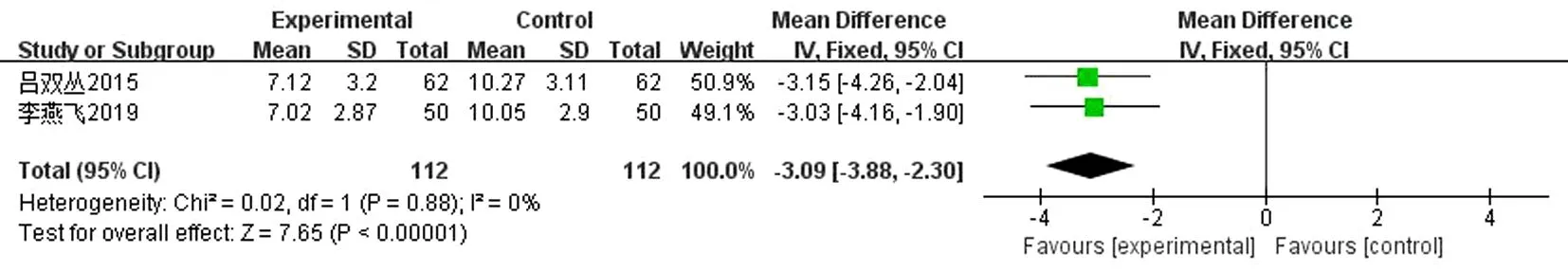

2.4.6.1 白細胞計數 共有2項研究報道了白細胞計數的情況,共124例患者[14,32]。Meta分析顯示無異質性(P=0.88,I2=0%),采用固定效應模型,結果表明,觀察組改善白細胞計數的效果優于對照組(MD=-3.09,95%CI為-3.88~-2.30,P<0.000 01)。見圖8。

圖8 炎癥指標白細胞計數Meta分析森林圖

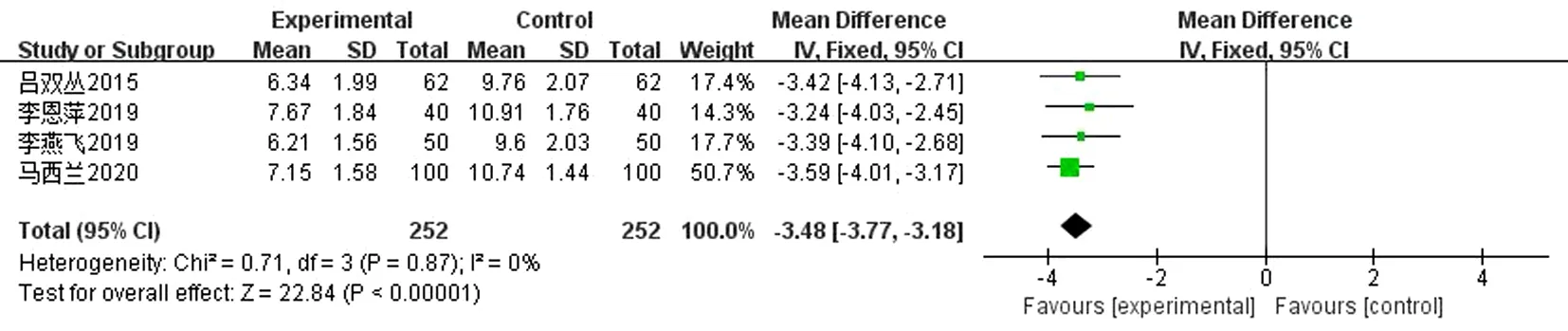

2.4.6.2 C反應蛋白 共有6項研究報道了炎癥介質C反應蛋白的情況,共642例患者[14,30,32,43,50,53]。異質性檢測顯示異質性大(P<0.000 01,I2=99%),敏感性分析可知與其中2項研究相關[43,53],可能與其納入患者的年齡、病程、治療措施及療程不同有關,納入剩余4項研究,共504例患者。異質性檢測顯示無異質性(P=0.87,I2=0%),故采用固定效應模型,結果表明觀察組改善炎癥介質C反應蛋白水平的效果優于對照組(MD=-3.48,95%CI為-3.77~-3.18,P<0.000 01)。見圖9。

圖9 炎癥介質C反應蛋白Meta分析森林圖

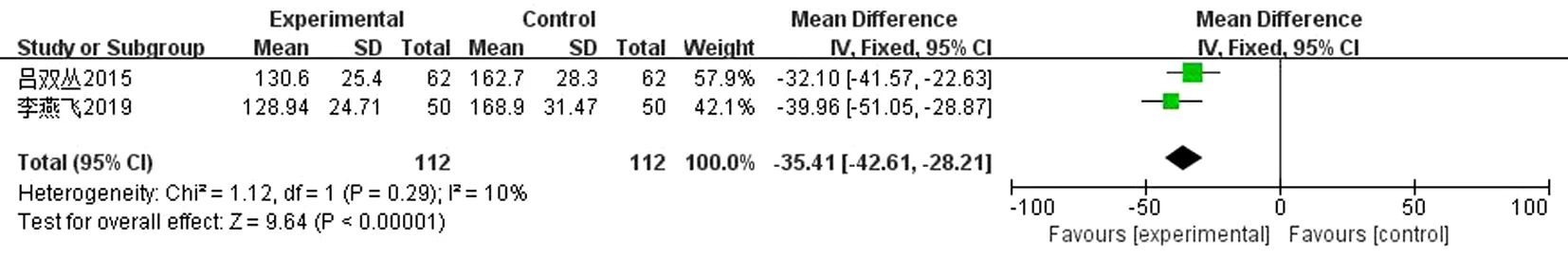

2.4.6.3 白細胞介素-6 共有3項研究報道了炎癥介質白細胞介素-6的情況[14,32,43]。異質性檢測顯示異質性較大(P<0.000 01,I2=98%),敏感性分析可知與其中1項研究有關[43],可能與納入研究中病程、癥狀嚴重程度、治療措施有關,納入剩余2項研究,共224例患者。異質性檢測顯示無異質性(P=0.29,I2=0%),故采用固定效應模型,結果表明觀察組改善炎癥介質白細胞介素-6水平的效果優于對照組(MD=-35.41,95%CI為-42.61~-28.21,P<0.000 01)。見圖10。

圖10 炎癥介質白細胞介素-6Meta分析森林圖

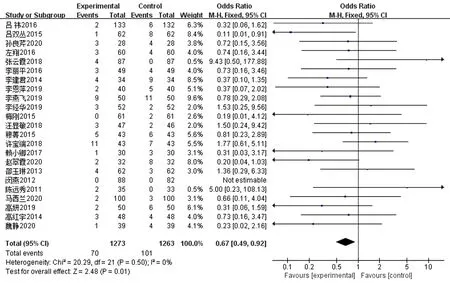

2.4.7 不良反應發生率 共有23項研究報道了不良反應發生率,納入2 536例患者[13-14,16,19-20,26,29-31,33-35,38,41,43-46,49-53]。異質性檢測顯示無異質性(P=0.50,I2=0%),采用固定效應模型,結果表明觀察組不良反應發生率低于對照組(RR=0.67,95%CI為0.49~0.92,P=0.01<0.05)。見圖11。

圖11 2組患者不良反應發生率Meta分析森林圖

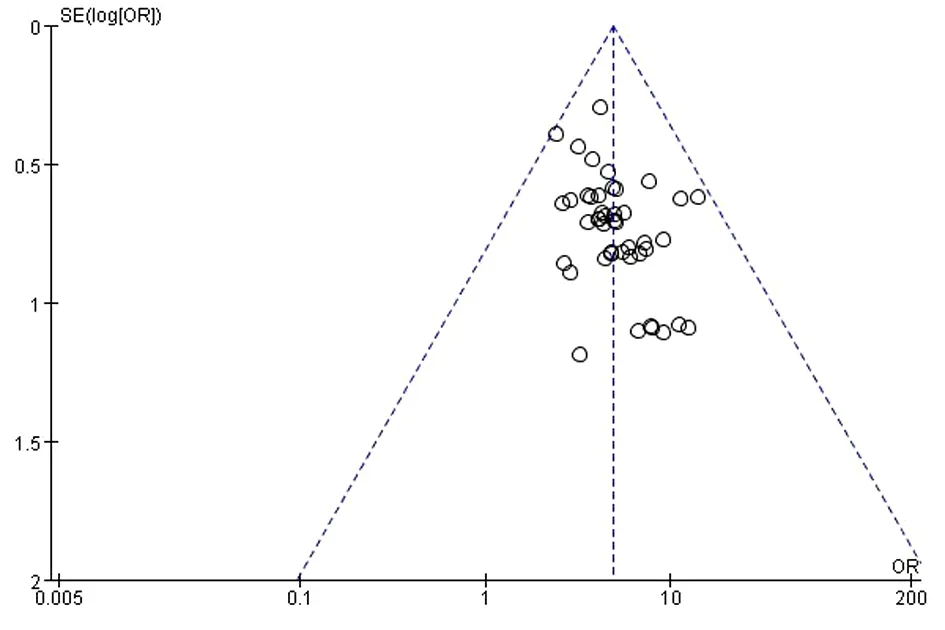

2.4.8 發表性偏倚分析 納入44項研究分布集中,均分布于“漏斗”內部,對稱分布于軸線兩側,可見本研究整體發表偏倚較小。見圖12。

圖12 發表性偏倚漏斗圖

3 討論

CPID是婦科常見的疾病之一,西醫治療盆腔炎常選用廣譜、足量的抗生素以清除病原體[54]。但針對于CPID引起的纖維結締組織增生、粘連,子宮固定,炎癥包塊,輸卵管僵硬、積液等局部的循環障礙,單純的抗生素治療效果較為局限,且長期使用會增加耐藥性,導致微生物群紊亂及可能對肝腎功能造成影響。現代藥理學及動物實驗表明,康婦消炎栓具有抗炎及廣譜抑菌活性,可以改善CPID模型大鼠子宮的腫脹程度,降低大鼠子宮的炎癥介質水平[55-56]。區別于婦科常見的陰道給藥方式,其直腸給藥使藥物經腸黏膜吸收后通過直腸靜脈叢快速作用于病灶部位,改善局部的血液循環,軟化、松解粘連的纖維組織,促進炎癥吸收,并減少胃腸道反應,降低了肝臟的不良反應,體現出中醫外治法的優勢。本研究將從有效性、安全性、局限性及未來展望4個方面進行討論。

3.1 有效性分析 本研究嚴格地按照納入和排除標準進行文獻的篩選,最終納入44項研究,結果顯示康婦消炎栓聯合抗生素治療在提高總有效率,縮短CPID的臨床癥狀的持續時間,如腹痛、腹部墜脹、白帶異常方面優于單純使用抗生素。在對總有效率進行Meta分析時,其結果顯示不同種類抗生素研究之間異質性較小(P=1,I2=0%),表明抗生素種類不會影響到其最終結果。然而需要注意的是各研究對于臨床療效的評價依據不統一,且其評價多由臨床醫師或研究者通過臨床癥狀、婦科檢查、實驗室檢查和超聲檢查綜合判定,易受主觀因素的影響。除外上述指標外,本研究還選用了3項炎癥介質作為客觀實驗室指標,即白細胞計數、C反應蛋白、白細胞介素-6進行驗證,結果均表明康婦消炎栓聯合抗生素可明顯降低炎癥介質水平。

3.2 安全性分析 不良反應是本研究評價關注的次要結局指標,在納入的44項研究當中,23項研究提及不良反應發生情況,且均未見嚴重不良反應。其中1項研究明確指出未發生不良反應[46],3項研究僅提出不良反應的發生例數[35,44,52],但未具體提及是何種不良反應,剩余18項研究均具體報道了不良反應的發生,其中僅有5項研究說明不良反應的處理以及緩解方式[13,31-33,39]。

對不良反應發生情況進行Meta分析,結果顯示康婦消炎栓聯合抗生素治療CPID的不良反應發生率較單用抗生素低,說明聯合用藥相對于單獨使用抗生素而言不會增加不良反應的發生。

3.3 局限性分析 本研究存在以下的局限性:1)缺乏高質量的臨床試驗研究。本研究納入的研究報道均存在不同程度的方法學質量問題,如僅提及隨機,未表明具體隨機方法及隨機序列的產生方式不明確;僅1項研究提到盲法,可能增加研究結果的偏倚風險。2)所有納入的研究均在大陸進行,均發表在中文期刊,代表性不足;3)多數RCTs未采用統一的診斷標準、藥物使用療程、療效評價標準,可能影響結果的可靠性。4)CPID是一種易反復發作的疾病,具有病情復雜,病程長的特點,而納入研究的療程時間長短不一,無法說明康婦消炎栓使用療程對該病的影響,且僅有4項研究進行了隨訪,康婦消炎栓聯合抗生素使用降低CPID復發率的說服力不夠。

3.4 未來的展望 在今后的臨床研究過程中,需要提升臨床試驗的科學性和嚴謹性,如制定試驗方案時需要明確具體的隨機方法及隨機序列的產生,實施分配隱藏及合適的盲法,提交試驗申請及進行方案注冊;規范試驗報告。遵循共識與指南,嚴格按照康婦消炎栓的使用方法進行試驗設計,規范其療程及適應證,如康婦消炎栓治療CPID推薦使用療程為30 d,適用于中醫濕熱證等[57]。完善試驗結局指標,進行遠期療效觀察。

4 結論

綜上所述,聯合使用康婦消炎栓治療CPID的優勢體現在提高臨床總有效率,縮短腹痛、腹部墜脹、白帶異常等癥狀的持續時間,降低其復發率及炎癥指標白細胞計數、C反應蛋白、白細胞介素-6的水平,且未增加不良反應發生率,安全性較好。