唐子硯:在意大利做藝術心理治療師

文|《小康》·中國小康網 孫媛媛

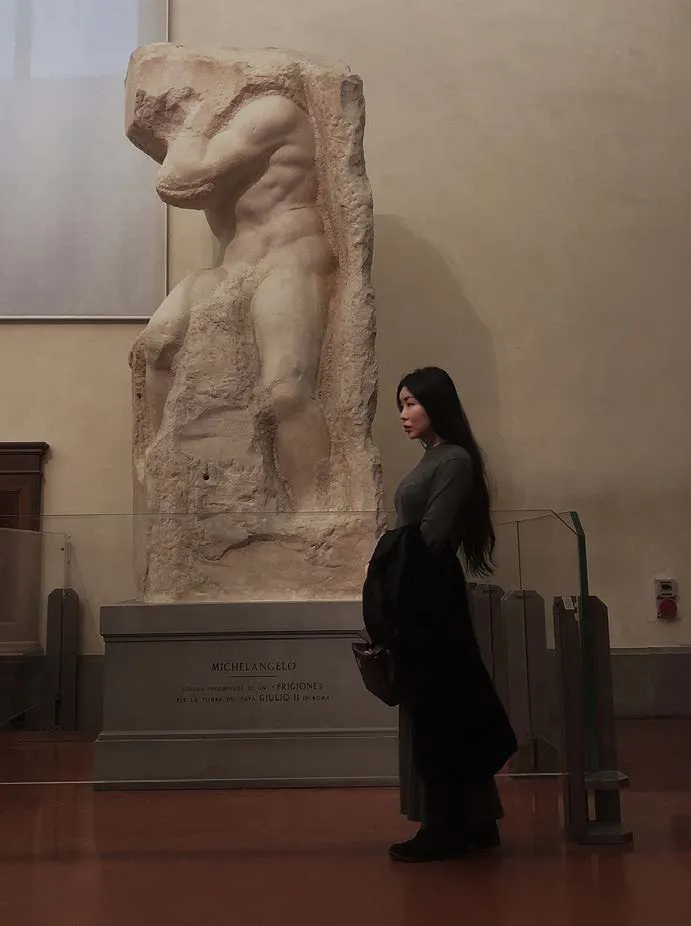

收獲 談及在意大利工作和生活的收獲,唐子硯坦言,學會了用多種不一樣的思維看待和思考問題。供圖/采訪對象

唐子硯,80后,2017年獲得羅馬國立美術學院藝術心理治療碩士,2019年進入佛羅倫薩大學攻讀臨床心理學碩士,同時在梵蒂岡博物館和羅馬心理醫療系統參與藝術心理治療工作,是意大利認證心理治療師。曾出版詩集《羅馬信箋》,現居意大利從事藝術心理治療工作。

于山水畫里開啟“心”的一天

大部分工作日,唐子硯早晨固定在六點四十五分起床,因為住在遠離市中心的鄉下,房子是中世紀老舊古城堡的一部分,廚房連著露臺,所以七點可以坐在露臺上看著山谷喝杯熱咖啡,迎著朝陽,望著不遠處樹林里彌漫著的春雨秋霧。雖然是歐洲的深山,但常常會感覺自己身處馬遠山水畫面的一角,遠山朦朧,云霧迷離,深邃清遠,又或是置身于牧溪的畫中。

用完早餐后,唐子硯坐一小時短程火車去羅馬市里的心理治療中心工作。她每周會有幾天在自己的工作室里,以網絡視頻的方式遠程接待世界各地的來訪華人和線上團體。

結束一天的工作,或者一段時間的辛勞之后,作為藝術心理治療師對自己的照顧也是很重要的。住在鄉下,鄰近幾乎沒有商業機構。夜里極靜,一個人做晚飯的時候聽聽音樂,喝點葡萄酒,之后看電影,閱讀書籍,是她感覺最放松的時刻。“人最忠實的感官故鄉可能就是胃,雖然我住的鄉下盛產松露、葡萄酒、牛肝菌……但是想吃適口的家鄉菜還是要自己動手。”近期因為青少年的個案增加,所以晚上增加了新的項目—研究新款電腦游戲,比如“極樂迪斯科”“伊蒂芬奇的回憶”等,都是極有意思的文本,“我相信,五個世紀以后,也許人們對待這些游戲會如同當今人們對待莎士比亞作品的態度一樣”。

遠赴意大利學習藝術心理治療

心理治療門派有很多,事實上精神分析和CBT(Cognitive Behaviour Therapy)在國內是主流。為什么選擇藝術心理治療呢?唐子硯回答:在國內的時候,她學習的是藝術史論專業。之后,又學習了十年心理動力學。“我非常熱愛藝術,也愛心理學,我在高一的時候讀過《夢的解析》,還逃課在書店里看一本叫《潛意識的詮釋》的書,當時讀得如癡如醉,后來攢零花錢把它買了下來。我很喜歡精神分析……但我一直在想,世界上可不可以有一種比精神分析更溫柔、更穩定,更多的是呈現和理解,而非評判的心理治療方式?”

三十一歲那年,唐子硯得知意大利有藝術心理治療專業,就從武漢文聯辭職出國進修。“當年只有英國、美國和意大利這三個國家有藝術心理治療專業。我喜歡有歷史感的國家,但英國只有私立學校,很貴。美國似乎不太能夠看到一個相對完整的藝術發展歷史脈絡。而意大利是國立大學,我在經濟上能夠負擔,所以就選擇來意大利了。”

很長時間,藝術給予世人的認知更多來自它的欣賞性和無功利性。但事實上,從弗洛伊德時代就有研究證明,主動的藝術創作,對心理創傷有很好的治愈性,也就是說,藝術創作具有治愈心理困境的功能。

在梵蒂岡博物館和羅馬心理醫療系統參與藝術心理治療工作,被唐子硯視為人生最珍貴的經歷之一。但也絕非一帆風順,“剛到意大利時語言不夠好,又已經過了三十歲,學語言比起小年輕要吃力。因為在國內是靠語言寫作工作的,可以用母語表達有深度的內容,但到了意大利只能像幼兒一樣說簡單的話語,心里感到非常憋屈。”那時,她白天在學校上課,晚上去對于當時經濟能力而言很貴的語言學校拼命學習……時過境遷,現在回憶起來,其實那段時光令她感到很快樂。

世外桃源 唐子硯現在的居所位于其中。供圖/采訪對象

第一次進入梵蒂岡博物館的時候,唐子硯的感受是,“假設世界上有神,而神想給自己在人間建立一座人文花園,那一定就是這里了!梵蒂岡博物館的美,令人震撼到無法用任何語言表述,只能親自去感受。”當時進入梵蒂岡博物館工作,是與一位意大利國寶級文物藝術修復大師一起,為盲人做審美療愈工作,這是梵蒂岡博物館與羅馬美術學院合作的一個項目。

“上午與盲人們一起用觸覺和嗅覺欣賞藝術作品,然后一起在修復中創作,下午館長給我們講藝術史的課程。”這個項目結束后,有次唐子硯帶策展人好友參觀梵蒂岡,他在博物館里逛著,突然看見一組照片,大叫:“這不是你嗎?”唐子硯才發現一個廳里展示著她當時創作的藝術作品,還有和同事們一起的照片也貼在墻上。“我當時特別震驚,立即拍下來給團隊的小伙伴們看,居然沒一個人知道。這件事之后,我發現名利對我們真的沒那么重要,年輕時在體制里工作時還比較在乎文章得獎、署名什么的,但現在更重視內在體驗和所做的實實在在的事情,這些成了我凝聚性自我的一部分。此外,一些有美感、有力量的事物能夠得到傳播,甚至這種人文的美能夠傳承下去,我想是因為其本身所具有的意義。”

藝術內蘊 “重啟”的力量

藝術治療和心理治療在不同的案例中看起來相似,但兩者卻有著不同之處。藝術治療是一種以藝術為交流方式的心理療法。藝術治療師在接受過相關碩士學位的學習后,為來訪者提供一個相對安全、保密和專業的空間,有助于他們更好地進行自我探索。

“在意大利的醫院里,我們不能強迫來訪者做任何事情。我做藝術心理繪畫治療和詩歌治療,對于某些重度的精神分裂住院病人,當他們不想畫畫的時候,我們就靜靜地陪伴著,幫他買杯咖啡坐在樓下花園里,甚至坐在太陽下陪他一起抽煙……等他準備好了,再回到醫院里畫畫。我相信,他們中間有些人可能是梵高,可能是草間彌生……但是,這些作品的欣賞者與解讀者,更多時候只有我們而已。”

唐子硯談及印象很深的一個轉化案例:曾經有一位嚴重的雙相情感障礙的住院病人,根據診斷大約需要終身治療。有一次,他躁狂發作,說什么也不肯安靜地畫畫,還奔跑至屋外的傾盆大雨之中,像指揮家面對貝多芬第九交響曲的節奏一樣揮舞著手臂,對著空中大聲朗誦一首誰也聽不懂的詩歌……“我當時沒有強迫他回到屋里繼續畫畫,而是選擇陪著他一起,坐在雨中當聽眾,靜靜地陪伴著他。”

這之后,唐子硯因為春節回國一周,當她再次返回意大利的時候,這位病人請她幫忙繃好油畫布,用丙烯顏料創作了一件作品。作品中有云朵、太陽、月亮、海洋和森林,還有一條小小的藍色中國龍。他的精神科醫生告訴唐子硯,“這是他想送給我的禮物,我不在的時候,他請他的精神科醫生幫忙,一起學習翻譯‘龍’這個字的中文和歷史意義。”

心理學家海因茨·科胡特曾對此類行為做過描述,他說:“一些人缺乏內在結構,或缺乏對自己的連續性和凝聚力的感覺,不斷地認同別人的人格,從一個人轉換到另一個人。”在治療過程中,這可能是個體能接受的第一步—總體認同,甚至把治療師變成一個理想化的他人,而這正是積極走向更加穩定結構的第一步。

后來,這位病人緩慢地、溫柔地告訴唐子硯:雖然在歐洲,龍的意象是邪惡而可怕的,但是他明白,在東方,“中國龍”的意象卻可以象征溫和、善良和守護。

在雙相情感障礙癥狀中,有一項藥物無法解決的原因,就是人格中認知上的偏執。例如“非黑即白”,他們無法接受同一個人具有好的一部分也有不那么好的一部分,即“又好又壞”。“因此,他們對你的感受總是一會兒讓你覺得自己好到自以為是天仙下凡;可是過一會兒,他們又讓你覺得你是迫害狂,是冷血兇手……治療師身處其中會感到痛苦,而病人在這種極端的感受中來回擺蕩,也深受困擾與折磨。”唐子硯說,“龍,曾經在他心中可能一度象征迫害過他的強勢權威,所以,他能夠用繪畫作品來這樣表達,說明他內心的客體關系可以相對穩固而沒有敵意,這是一個非常難得的轉變。”

事實上,精神病人的癥狀可能每一個普通人都有,只不過,對普通人來說,這些癥狀可以克服,就像不會對我們造成傷害的細菌,但是在精神病人身上則以顯微鏡般的方式呈現出來了。

藝術與心理治療結合

“藝術與心理治療,兩者一點都不割裂,甚至互為表里。簡單來說,人的內心結構,決定了一個人如何看待自體客體關系;也就是說,決定了人的審美視角。而看待自己與他人的視角,也反過來影響人的心理結構。”在闡述藝術與心理治療的關系時,唐子硯如是說。

精神分析學派的創始人西格蒙德·弗洛伊德是一位藝術愛好者,分析過達芬奇、米開朗基羅的作品;克萊因、科胡特、溫尼科特等心理學家寫的藝術評論亦精彩紛呈。當代藝術也是離不開精神分析影響的,達利、呂西安·弗洛依德、路易斯·布爾喬亞……很多藝術家甚至是一邊接受心理治療一邊創作。

“我的網絡遠程個案里,很多人不是從事藝術行業的,甚至與藝術八竿子打不著。在接受心理咨詢一段時間后,有個人驚喜地告訴我:以前他對藝術的理解就是畫得好看,俊男靚女或是風景絢麗。原本他僅僅想陪朋友去美術館打個卡,發個朋友圈,然后,發現自己突然不僅能看懂抽象藝術了,而且站在實體作品前潸然淚下!”

之后,這個人每次都把他畫的抽象繪畫作品分享給唐子硯,并感慨地告訴她:“為什么抽象作品偉大?因為它們比語言更能精確地闡述自己內心隱秘的情感和思想。”再之后,這個人把這種抽象思考能力運用在生活和工作中,非常有幫助。

當我們討論在“后疫情時代”如何治愈自己時,唐子硯說:“如同波德萊爾講過的,現代性就是碎片、短暫、偶然—也許這就是 ‘后疫情時代’的特征—這是藝術的一半;另一半是永恒不變,這就是人文精神。”藝術,大概是人類的表達所能擁有的最溫柔的方式之一,就像福柯所說,凡是有藝術的地方,就不會有瘋癲,而表達和觀看,是一切心理治療可以進行的基礎。

“藝術這個詞很大,生活更大。對于我的職業來說,藝術就是用來觀看每個人如何表達自己的一種重要方式。”轉眼在意大利待了差不多有十年,“當時因為有工作邀約,就留下來了,不知不覺就過了這么久。未來的事情很難預估,我想,無論世界如何變化動蕩,甚至是割裂……但是要保持穩定的自我、流動而靈活的內心,人生就盡量順其自然、隨遇而安吧。”

談及在意大利工作和生活的收獲,唐子硯坦言,學會了用多種不一樣的思維看待和思考問題。“任何一件工作認真地并帶著每天的思索和困惑持續做到一萬小時以上,對自己的影響都會很深遠。就像走了一個長長的走廊,當我們到達一個地方,會知道,我們當下能看到的,只是一個點,但在此之前,經歷了漫長的歷程和風景。此外,對事物的認知方面,會有一種面對藝術作品般的珍惜和欣賞,而不會是美丑的評判。也許因為生活在各種藝術與古跡之中,藝術永遠無法憑借愛意而被占有,人只能在有生之年享受它的存在,所以最重要的意義是分享、傳播和傳承下去,而這正是我的職業的意義之所在。”