Python課程線上線下混合式教學(xué)創(chuàng)新模式探索*

傅幼萍

(浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江 杭州 310023)

0 引言

教育的主要途徑是教學(xué)。“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的推進(jìn),給教育賦予了科技的能量,促使學(xué)校教師的教學(xué)方法越來越多樣化,為了達(dá)到更好的教學(xué)效果,教師開始嘗試各種不同的教學(xué)方法,如問題啟發(fā)、問題討論、項(xiàng)目引導(dǎo)、翻轉(zhuǎn)課堂等方法[1]。同時(shí),學(xué)生可獲取的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)資源也越來越豐富多彩,例如在嗶哩嗶哩網(wǎng)站上通過視頻學(xué)習(xí)知識(shí)等,這對(duì)教師的教學(xué)提出了越來越高的要求,照本宣科的教學(xué)已不能滿足學(xué)生的要求。

2020 年新冠疫情之初,教育部提出了“停課不停教、不停學(xué)”的教學(xué)指引[2],教師利用平臺(tái)“直播”形式進(jìn)行線上教學(xué),學(xué)生利用智能終端線上聽課。疫情后重回實(shí)體課堂,教與學(xué)面臨一種新教學(xué)模式的挑戰(zhàn)。如何在“互聯(lián)網(wǎng)+”教育時(shí)代下,營造新時(shí)代教育理念,使學(xué)生通過線上自學(xué)、線下提升、再次線上舉一反三等環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)寓教于樂、優(yōu)勢互補(bǔ),成為未來新教學(xué)模式的探索方向。本文以“Python 語言程序設(shè)計(jì)”課程為例,研究了線上線下再線上混合式教學(xué)模式。

1 傳統(tǒng)課堂教學(xué)模式常見問題分析

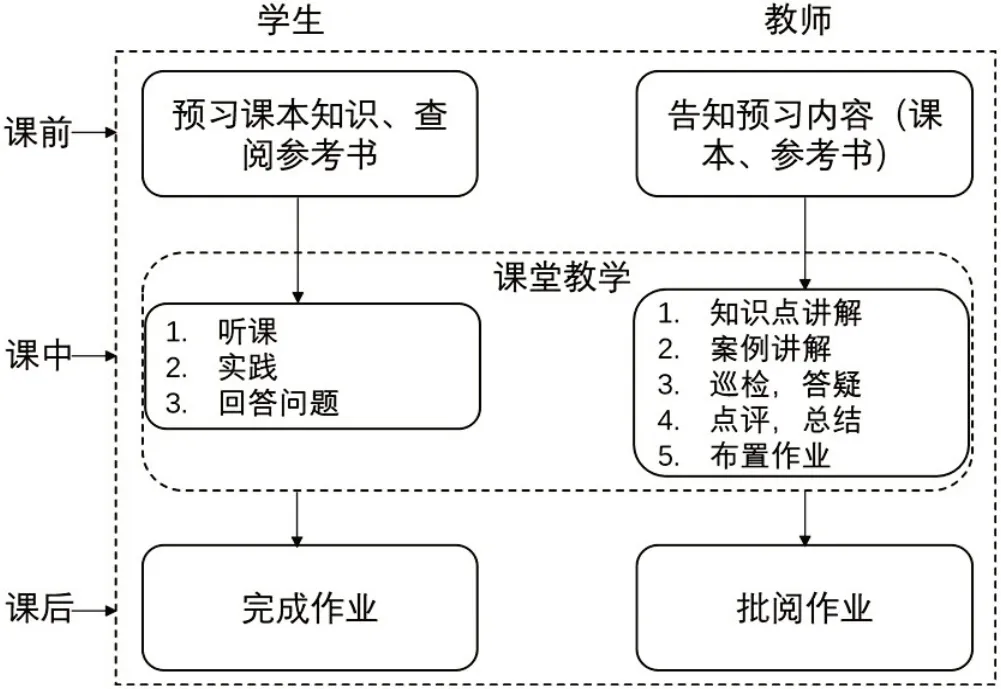

傳統(tǒng)課堂教學(xué)模式是指在實(shí)體課堂進(jìn)行的一種純線下授課模式。一般分為兩種模式,一種是教師“教”、學(xué)生“聽”、面授為主的模式;另一種是翻轉(zhuǎn)課堂模式,比前一種提高了教學(xué)效率,但還是純線下授課模式,沒能有效利用網(wǎng)絡(luò)資源。

傳統(tǒng)課堂教學(xué)模式如圖1所示。

圖1 傳統(tǒng)課堂教學(xué)模式

傳統(tǒng)課堂教學(xué)模式常見問題如下。

1.1 學(xué)生被動(dòng)接受知識(shí),缺乏學(xué)習(xí)主動(dòng)性

傳統(tǒng)課堂教學(xué)模式中,教師傳輸知識(shí),學(xué)生被動(dòng)接受知識(shí)。學(xué)生作為認(rèn)知主體,地位被動(dòng),主動(dòng)性差[3],往往到課程結(jié)束,能記住和掌握的知識(shí)點(diǎn)也不多。

1.2 過度重視書本知識(shí)的傳授,與崗位需求脫節(jié)

傳統(tǒng)課堂教學(xué)模式,教師主要傳授書本上的知識(shí),缺少動(dòng)手能力的培養(yǎng)。學(xué)生畢業(yè)求職時(shí),看到用人單位崗位需求,特別是要有實(shí)際項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)時(shí),覺得自己沒有做過項(xiàng)目,喪失了求職信心。

1.3 可獲取學(xué)習(xí)資源便捷豐富,導(dǎo)致教師所教內(nèi)容枯燥落后

“互聯(lián)網(wǎng)+”教育時(shí)代,各種網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)資源豐富多彩,可隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)所需內(nèi)容。部分自覺的學(xué)生會(huì)主動(dòng)通過網(wǎng)絡(luò)去學(xué)習(xí)有趣知識(shí)或所需知識(shí),大部分學(xué)生的知識(shí)面和信息量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于無網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的學(xué)生,因此教師授課面臨極大的挑戰(zhàn),純知識(shí)點(diǎn)講授不僅枯燥無味,而且落后于時(shí)代,也落后于學(xué)生學(xué)習(xí)的節(jié)奏,極大的影響了各教學(xué)環(huán)節(jié)。

2 線上教學(xué)模式存在問題分析

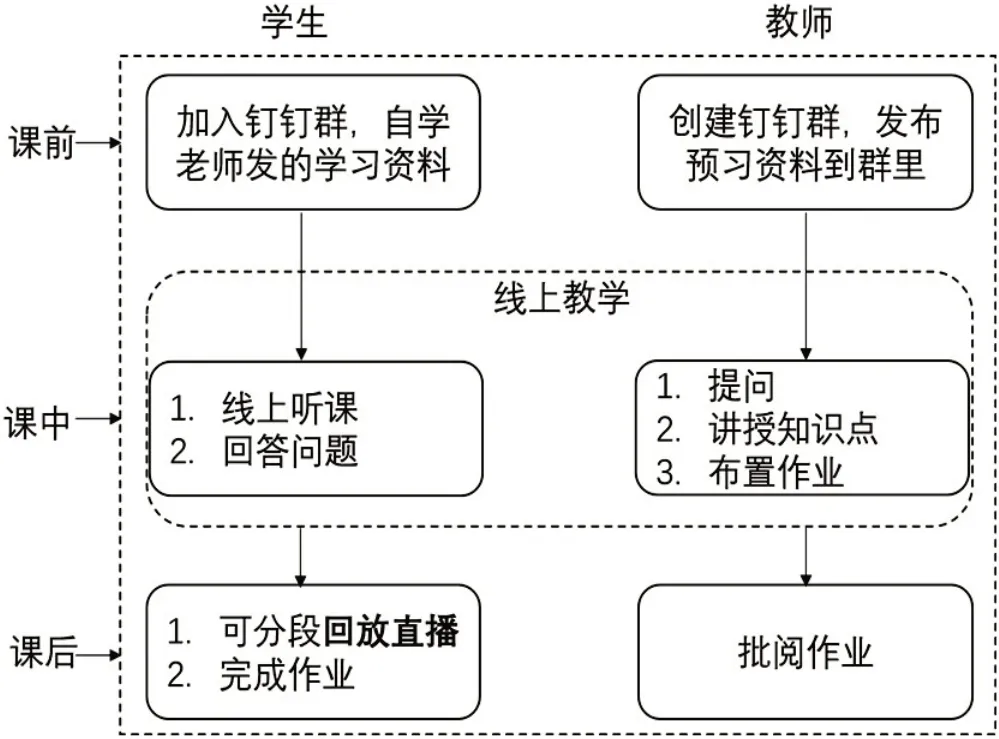

線上教學(xué)模式授課過程(以釘釘為例)主要是教師在課前將預(yù)習(xí)資料上傳到釘釘群里,學(xué)生從釘釘群獲取資料進(jìn)行預(yù)習(xí),課中教師利用釘釘進(jìn)行直播授課,課后線上布置作業(yè)等,具體如圖2所示。

圖2 線上教學(xué)模式(以釘釘為例)

純線上教學(xué)模式遇到了如下一些問題。

2.1 無法有效監(jiān)管學(xué)生的聽課情況

線上教學(xué)模式,師生之間不是面對(duì)面的授課。教師無法實(shí)時(shí)掌握學(xué)生課堂情況,如線上授課期間,有些學(xué)生雖已完成線上簽到,但他有可能不在聽課。教師無法實(shí)時(shí)監(jiān)控學(xué)生的聽課情況。有些教師會(huì)采取提問的方式,增加互動(dòng)來檢驗(yàn)學(xué)生是否正在聽課,即使這樣,還是無法全面有效的監(jiān)管學(xué)生的聽課情況[4]。

2.2 網(wǎng)絡(luò)連接不穩(wěn)定帶來的問題

線上課堂,依賴于互聯(lián)網(wǎng),受網(wǎng)速快慢的影響大。若遇到網(wǎng)絡(luò)連接不穩(wěn)定,將會(huì)導(dǎo)致聲音斷斷續(xù)續(xù)、視頻圖像及PPT 翻頁卡頓或畫面丟失等情況,極大地影響學(xué)生的課堂體驗(yàn),進(jìn)而影響了教學(xué)效果。

2.3 實(shí)踐操作環(huán)節(jié)無法完成線下機(jī)房實(shí)操效果

“Python 語言程序設(shè)計(jì)”這門課程是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的課程,學(xué)生上機(jī)操作環(huán)節(jié)必不可少,需要學(xué)生動(dòng)手編程完成相關(guān)任務(wù)。純線上教學(xué)模式,由于缺乏實(shí)踐環(huán)境,學(xué)生無法像在實(shí)訓(xùn)機(jī)房那樣動(dòng)手操作,教師同樣無法巡檢、答疑解惑。線上實(shí)操只能是教師通過直播操作代碼演示,學(xué)生在屏幕前跟著模仿操作。

2.4 缺乏線下教學(xué)的沉浸感,無法高效互動(dòng)

目前,網(wǎng)絡(luò)無論多么發(fā)達(dá),還僅拘泥于視覺、聽覺,隔著一層屏幕產(chǎn)生了距離,因此,缺乏了即時(shí)感(網(wǎng)絡(luò)延遲等所致)和即視感(缺乏現(xiàn)場氛圍)。同時(shí)在聽課效果上,無法與線下媲美,故線上授課方法更適合學(xué)生自學(xué)資料,互動(dòng)、討論和答疑的效果不好。

3 線上線下再線上螺旋式混合教學(xué)模式探索

通過對(duì)傳統(tǒng)課堂教學(xué)模式和純線上教學(xué)模式的問題分析,不難看出,兩種方法各有利弊,總的來說,互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn),標(biāo)志著教育進(jìn)入了一個(gè)新時(shí)代,使得課程教學(xué)多了一個(gè)線上受教育環(huán)節(jié),極大地豐富了教學(xué)模式。這兩種教學(xué)模式的結(jié)合和優(yōu)勢互補(bǔ),必將給教育帶來新的改革,這也是國家提倡線上線下教學(xué)融合的初衷,已被國家列為未來教學(xué)新模式。目前研究主要集中在線上發(fā)布作業(yè)和資料,線下講授,課后實(shí)踐等,缺乏學(xué)生課前的線上自學(xué)效果測評(píng)環(huán)節(jié),也缺乏學(xué)生線下的個(gè)性、共性問題指導(dǎo),更缺乏具體的線下“復(fù)盤”點(diǎn)評(píng)等環(huán)節(jié)。

后疫情時(shí)代,如何利用課堂教學(xué)和線上教學(xué)各自的優(yōu)勢,規(guī)避課堂教學(xué)和線上教學(xué)的各自不足,將線上和線下教學(xué)有機(jī)融合起來[5-7],需要探索。下面以“Python 語言程序設(shè)計(jì)”為例,將每次課分為課前-課中-課后三個(gè)階段,分別采用“線上線下再線上”混合式教學(xué)模式來設(shè)計(jì)課程,演化出了線上、線下、再線上螺旋式混合教學(xué)模式,具體如圖3所示。

圖3 Python課程線上線下再線上混合式教學(xué)模式

3.1 Python線上課程設(shè)計(jì)(課前)

“Python語言程序設(shè)計(jì)”課程采用的線上輔助教學(xué)平臺(tái)是Python123(https://python123.io/)。課前,教師在Python123平臺(tái)上發(fā)布上課需要用到的知識(shí)點(diǎn)PPT、視頻學(xué)習(xí)資料及測試題;學(xué)生在Python123 平臺(tái)上自學(xué)并完成測試。教師根據(jù)學(xué)生完成的測試題,找出共性問題。

3.2 Python線下課程設(shè)計(jì)(課中)

線下是在實(shí)訓(xùn)機(jī)房里進(jìn)行面對(duì)面授課,通過以下五個(gè)步驟完成整個(gè)的線下課堂教學(xué)。

⑴問題討論

課堂教學(xué),教師以問題討論的形式開始一堂課。討論的問題分別來自三個(gè)方面:①學(xué)生自學(xué)完成測試題中發(fā)現(xiàn)的共性問題;②前一次課拓展任務(wù)產(chǎn)生的問題;③本次課學(xué)生完成“項(xiàng)目任務(wù)”引入的問題。

⑵項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)

根據(jù)⑴問題討論結(jié)果引出項(xiàng)目任務(wù)。為將課前自學(xué)知識(shí)點(diǎn)運(yùn)用到實(shí)際項(xiàng)目中,教師需要:①將任務(wù)分解成各個(gè)小模塊;②繪制思維導(dǎo)圖、標(biāo)出每一個(gè)小模塊所需知識(shí)點(diǎn),側(cè)重講解知識(shí)的重點(diǎn)、難點(diǎn);③最后繪制流程圖,編寫代碼,實(shí)現(xiàn)開發(fā)任務(wù)。

⑶巡檢

學(xué)生在編寫代碼、調(diào)試程序時(shí),教師在機(jī)房里巡檢。其中,對(duì)個(gè)性化問題,進(jìn)行一對(duì)一指導(dǎo)及解惑。對(duì)共性問題,教師在課堂上進(jìn)行統(tǒng)一講解。下面分別舉例說明。

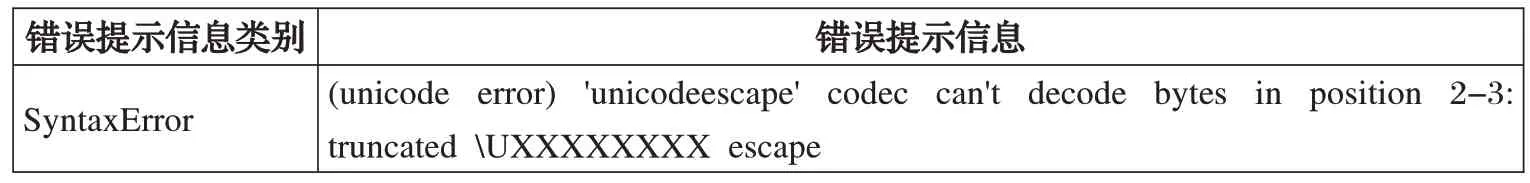

①個(gè)性問題:如,讀取文件“gdp.csv”中的數(shù)據(jù),并用餅圖呈現(xiàn)2015 年全國各省GDP 排名前8 的省份任務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)個(gè)別學(xué)生在運(yùn)行程序時(shí),錯(cuò)誤信息提示如表1所示。

表1 讀取文件“gdp.csv”數(shù)據(jù)時(shí)出現(xiàn)的錯(cuò)誤提示信息

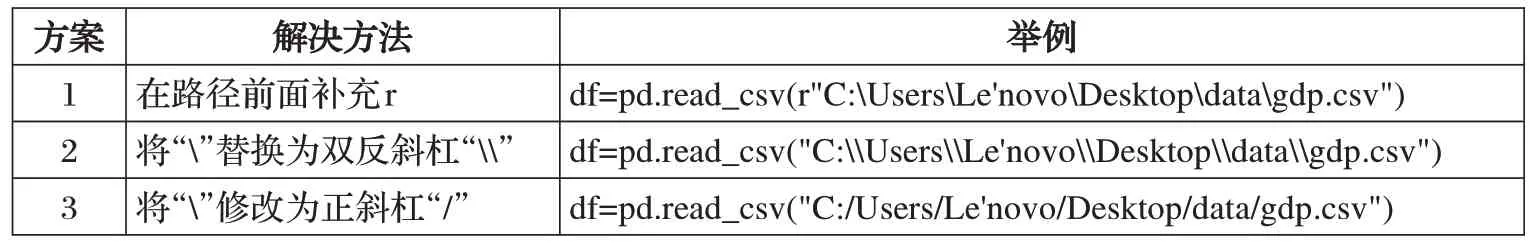

對(duì)個(gè)性問題進(jìn)行了一對(duì)一指導(dǎo),按照“看懂錯(cuò)誤提示信息含義-定位到錯(cuò)誤的代碼行-修改代碼-重新運(yùn)行程序-測試結(jié)果”的思路解決此問題。三種解決此問題方法如表2所示。

表2 讀取文件“gdp.csv”數(shù)據(jù)失敗的解決方案

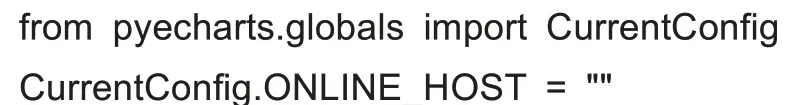

② 共性問題:在打開生成的gdp_pie.html 文件時(shí),餅圖沒有正常被加載,頁面顯示為空白。整個(gè)班級(jí)的學(xué)生均出現(xiàn)了此問題。面對(duì)該共性問題,在課堂上集中進(jìn)行分析、講解。通過分析gdp_pie.html 文件網(wǎng)頁源代碼,發(fā)現(xiàn)需要連接到互聯(lián)網(wǎng),餅圖才能被正常加載。利用Pyecharts 庫中的CurrentConfig 模塊可解決該問題。在代碼的最頂端添加如下兩行代碼:

重新運(yùn)行程序,打開新生成的gdp_pie.html 文件,餅圖被成功加載和顯示。

⑷點(diǎn)評(píng)、總結(jié)

巡檢結(jié)束后,教師根據(jù)學(xué)生的項(xiàng)目完成情況,對(duì)重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)、注意要點(diǎn)、易忽視的問題等進(jìn)行全面點(diǎn)評(píng)、總結(jié)。

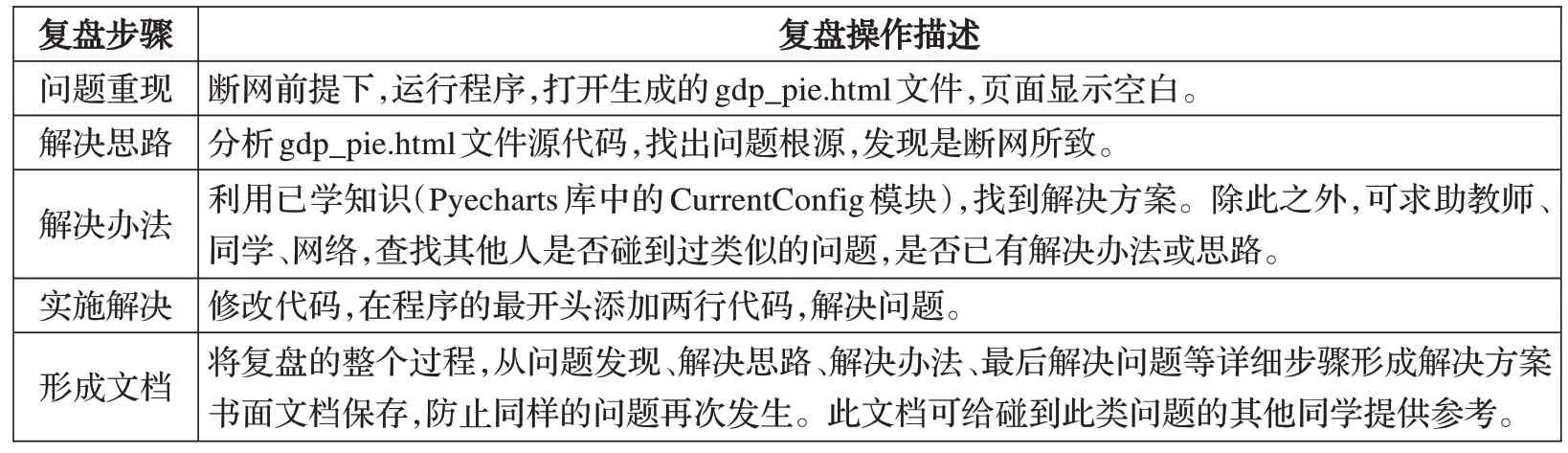

⑸典型案例復(fù)盤

最后,教師將完成的優(yōu)秀的程序和需要較多改進(jìn)的程序,采用復(fù)盤的方式,分析說明,并形成書面文檔保存。以前述共性問題為例,介紹復(fù)盤過程,如表3所示。

表3 復(fù)盤步驟及描述

3.3 Python再線上課程設(shè)計(jì)(課后)

課后,教師將需要完成的拓展任務(wù)發(fā)布到Python123 平臺(tái)上,讓學(xué)生在此平臺(tái)上自主完成,使其通過拓展任務(wù)學(xué)會(huì)舉一反三、活學(xué)活用,達(dá)到能夠獨(dú)自開發(fā)類似項(xiàng)目的目標(biāo)。

3.4 討論及結(jié)論

文章通過實(shí)施新的線上線下教學(xué)模式,提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)效率;通過學(xué)生線上自測閉環(huán),縮短了學(xué)生掌握知識(shí)程度的自測周期;通過個(gè)性問題和共性問題的指導(dǎo),及時(shí)解決了學(xué)生學(xué)習(xí)中遺留的難題和忽略的細(xì)節(jié)。同時(shí),通過復(fù)盤點(diǎn)評(píng)和分析,使學(xué)生再次溫故而知新,增強(qiáng)了對(duì)知識(shí)點(diǎn)的掌握、應(yīng)用和記憶,并通過拓展任務(wù)和進(jìn)一步應(yīng)用來鞏固所學(xué)知識(shí),達(dá)到舉一反三和遞進(jìn)學(xué)習(xí)、應(yīng)用知識(shí)的目的。

4 結(jié)束語

文章所提出的線上線下混合式教學(xué)創(chuàng)新模式,將學(xué)生的整個(gè)學(xué)習(xí)過程有機(jī)的融入教學(xué)的各個(gè)環(huán)節(jié)中。通過預(yù)習(xí)、自測、課堂、問題發(fā)現(xiàn)與指導(dǎo)、復(fù)盤點(diǎn)評(píng)、拓展任務(wù)提升等完整學(xué)習(xí)過程與“博學(xué)之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之”的學(xué)習(xí)層次完美呼應(yīng),為培養(yǎng)知行合一的工程技術(shù)人才給出了一種創(chuàng)新模式。

本文提出的線上線下再線上的螺旋式混合教學(xué)模式,更適合諸如大量編程或強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)踐(實(shí)操)緊密結(jié)合的課程,與其他線上線下模式相比,增加了個(gè)性考量、共性問題的線下指導(dǎo)和典型問題復(fù)盤,有效的提升了學(xué)生對(duì)相關(guān)理論知識(shí)點(diǎn)的認(rèn)識(shí)深度,并通過實(shí)操拓展任務(wù),提升了學(xué)生的理論實(shí)踐結(jié)合能力。本文以“Python 語言程序設(shè)計(jì)”為例,設(shè)計(jì)出Python 課程線上線下再線上混合式教學(xué)模式的課程。結(jié)合案例對(duì)學(xué)生個(gè)性化問題一對(duì)一指導(dǎo)、共性問題集中指導(dǎo),并分別給出兩個(gè)案例分析。把項(xiàng)目管理中“復(fù)盤”的概念運(yùn)用到課堂教學(xué)中,對(duì)優(yōu)秀程序和待改進(jìn)程序進(jìn)行“復(fù)盤”,形成復(fù)盤案例,最后形成文檔保存。該創(chuàng)新教學(xué)模式,極大的增加了學(xué)生的參與度,提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情,取得了很好的教學(xué)效果,提升了教學(xué)質(zhì)量。實(shí)現(xiàn)了學(xué)生從被動(dòng)的“要我學(xué)”到主動(dòng)的“我要學(xué)”的學(xué)習(xí)境界。

- 計(jì)算機(jī)時(shí)代的其它文章

- 基于虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的智慧校園建設(shè)研究

- 協(xié)同過濾推薦的高校社團(tuán)系統(tǒng)*

- 異構(gòu)云環(huán)境下政務(wù)云統(tǒng)一云管平臺(tái)建設(shè)研究

——以南京為例 - “計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)”與3D打印相融合的創(chuàng)新教學(xué)方法研究*

- 職業(yè)院校嵌入式技術(shù)新形態(tài)教材開發(fā)研究*

- 助力區(qū)域企業(yè)智能化發(fā)展的人工智能專業(yè)實(shí)踐教學(xué)方法研究*

——以“數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘”課程為例