“乾盛亨”信稿所見票號經營情況

◇ 尚夢佳

山西票號書信是總號與分號、各分號之間為傳遞經營管理等方面的信息進行溝通交流的重要工具,是票號商業活動的重要組成部分,體現出鮮明的商業性質。為防止信件在傳遞過程中丟失,通常將寄出的信重新謄抄在一起,并按照寄送時間依次進行編號,以此形成信稿。因此,信稿中往往記錄了大量反映票號商業活動的第一手信息,是我們了解山西票號的寶貴資料。

在對晉商博物院藏品進行整理的過程中,一本“乾盛亨”票號由平遙至漢口的信稿(以下簡稱信稿)引起了筆者的注意。通過對信稿內容的閱讀,我們對“乾盛亨”有了更多的了解,信稿的字里行間透露出的信息,使我們對晉商的經營以及當時的社會情況有了更加深入的認識,現對其進行基本解讀。

對信稿年代、所屬票號的判定

一、信稿基本情況

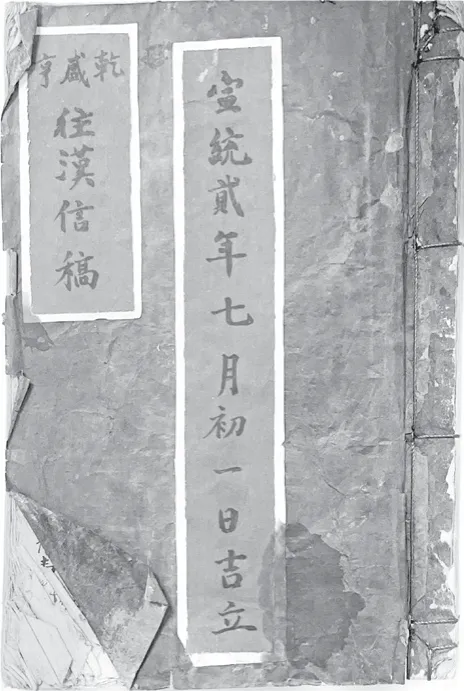

該信稿為藍色封皮,紅色題簽。縱24.5 厘米,橫16.5 厘米,共91 頁,每頁18行,每行約19 至26 字,形制如下圖所示。

乾盛亨部分信稿

信稿均為寄出信,共52 封,其中編號信有46 封,時間跨度3年,包括第一年的第13 次信至第22 次信,臘月的第吉次(第一次)信及第2 次信(據信中所述“以將各莊之信更換次第”,自臘月十二日開始的信件重新計數),以及第二年的第吉次信至第26 次信,第三年的第吉次信至第8 次信。此外還有未列次信6 封。為行文方便,本文將這3年的所有信件統一進行排序,依次為第1 封信至第52 封信。

從字體上看,每封信的字跡不一,有些在標題下方注有抄錄信件的人名,信件中也有改正錯字的痕跡。

二、信稿時間判定

信稿封面中部寫有“宣統貳年七月初一日吉立”的題簽,但根據正文內容來看,封面所記時間存在疑義。正文中以“某月某日隨公腳捎去第幾次信”為題,具體年號不詳,通過對信稿的整體審視,我們只知其始于第一年的七月,終于第三年的五月十一日。信稿中正月十二日所立第14封信有“如春雜貨行壞事幸與我號無涉,但近來各處塌風繼續,令人實屬可慮”的信息,根據寧欣主編的《中華大典·經濟典·商業城市貿易分典2》中《字林滬報》清光緒十八年(1892年)正月十八日《漢水翔鴻》記載“去臘漢鎮如春雜貨行以數十年之老店,突然倒閉,至虧欠各號九萬余金之多”,可知如春雜貨行倒閉發生于清光緒十七年(1891年)臘月,那么此信應該寫于稍晚一點的時間,所以這里的正月應是清光緒十八年。同年四月十二日所立第21 封信中有“耳聞大德源因塌帳甚重,各處之莊定于收撤”的記載,大德源票號是清光緒十四年(1888年)由福生達茶莊改組而成,總號設于祁縣,但未開過賬就于清光緒十八年歇業。由這兩處記載可判斷第二年應該是清光緒十八年。此外,第25、26 封信寫于六月,第27、28封信寫于“后六月”,而清光緒十八年正是閏六月,兩者信息相吻合。因信稿第一頁殘缺導致第一封信的時間缺失,但經過對全部信件日期的整理后發現,除6 封未列次信日期無序外,其余46 封信件日期均固定在每月的十二日、二十七日,故第一封信的書寫時間應為清光緒十七年七月十二日,而最后一封信屬于未列次信,時間為清光緒十九年(1893年)五月十一日。

三、信稿所屬票號身份判定

關于信稿的票號歸屬問題,我們可以通過以下三個方面進行判定。其一,封面左上角書“乾盛亨往漢信稿”,明確記述為“乾盛亨”票號。其二,正文中多次出現與“乾盛亨”相關的敦信堂信息,更進一步論證了票號的身份。如第12 封信記載“隨會來平明年二月半交鼎順當無色寶銀壹千兩,無票砝,各以信憑,其平即照敦信堂之砝與本合砝一律比兌”,第36 封信也有“以敦信堂之砝比兌”的表述,說明該票號以敦信堂的平碼作為基準進行比兌。因為各地票號的本平大小不一,匯兌時需要先用本號的平碼與當地的平碼進行校對,得出二者之差,憑此收交銀兩,使得票號與顧客兩不吃虧。而“敦信堂”是介休縣北辛武村冀家四子冀以和的堂號,冀以和出資設立“乾盛亨”,總號在平遙城內。其三,通過信稿中出現的分號情況進一步判定該票號應該是“乾盛亨”。晉商票號實行總分號制,分號遍布全國各主要工商業城市,該信稿中涉及到有匯兌業務往來的各號有平遙、太谷、祁縣、太原、介休、汾陽、張蘭鎮、運城、北京、天津、上海、漢口、重慶、萬縣、沙市、長沙等地。張鞏德主編的《山西票號綜覽》一書中詳細介紹了晉商各家票號的分號設置地點,其中在張蘭鎮設分號的只有“乾盛亨”和“協同慶”兩家,而“協同慶”在萬縣并未設分號,故該信稿應為“乾盛亨”票號。

此外,從信稿的多處細節中可以看出,信件往來雙方是平遙與漢口的掌柜,比如第31 封信附在正文之后有提到“現下我號重萬二處首領幫期已屆,無人更調,是以達信前來,賢契久住漢岸,必知其詳,見信著實提來一筆,以便定奪”,第33 封信“平已著履德記等已然赴漢去矣,俟伊等到日,賢契酌奪或該先著一人下班,抑或見信酌奪辦理可也”。并且每封信以“于某月某日隨公腳捎去第幾次信,內敘等情,今錄原稿一紙呈照”為開頭,說明信件是由總號平遙方抄錄。

通過上述推理,我們可以判定該信稿是“乾盛亨”自清光緒十七年(1891年)七月十二日至十九年(1893年)五月十一日從平遙寄往漢口,并由平遙總號整理抄錄而成的書信合集。

信稿所反映的信息與價值

一、信稿中反映的“乾盛亨”經營情況

據張鞏德《山西票號綜覽》研究,清咸豐十年(1860年)到光緒二十六年(1900年)是山西票號發展的黃金時期。在各地票號繁榮發展的背景下,“乾盛亨”于1862年至1864年間設立。通過積極承辦官餉,廣結京城及各地豪商官僚,為短時間內票號的發展壯大提供了有力支持。清光緒二年(1876年)《云南巡撫潘鼎新奏折附片》記載“滇省庫藏空虛,僅恃此商號二三家(即‘同慶豐’‘云豐泰’‘乾盛亨’),隨時通融,稍免嘩潰之憂”,“乾盛亨”在云南省城的分號為當地政府墊款,以緩解財政空虛,顯示了“乾盛亨”的實力。

清光緒八年(1882年)“乾盛亨”被牽扯進“云南報銷案”中,一度面臨倒閉,但成功渡過危機之后仍活躍于官府之間,并且更加注重對合作對象信用的考察,審慎規避風險,這在信稿中也有所體現。如第22封信記錄了“乾盛亨”掌柜聽聞“百川通”匯兌京餉損失慘重,再加上當時銀錢緊缺,經過深思熟慮,通知分號不準收會官款,“去年百川通收過蕪湖餉銀十萬,每千兩得費十兩,得期二月,京號交畢結去蕪湖化費銀一千四百余金……京號銀兩夾賠,日期受緊,萬分貼銀七百余兩,咱號焉能佃此支顧。概見又五老東君常聽票幫收官項佃會,是咱號議準不準收會官項,照此生意實不劃算,非余不欲,實不敢違命”。第24封信又記“并云蕪湖之事,并非余不欲往來官場,實系不準收官項,則要此事能于往來,焉有不欲之理乎……賢契屢信提敘與平達信,仍是為公起見,賢契見信速速關照洋號,務將此事吹噓玉成,為要為要”。為政府墊會往往要承擔更大風險,票號要根據自身情況靈活應對,如果無利可圖甚至虧損,也只能拒絕與政府合作,減少損失。

一般認為票號主要通過票匯、信匯、電匯三種方式為顧客辦理匯兌業務。最早出現的是票匯和信匯,即收票人分別拿著票號開具的匯票或匯款人寫的信到所在分號領款,這是在電話、電報尚未普及時最主要的匯兌手段。第2 封信(此信為未列次信)中平遙伙計赴長沙住幫途中經過漢口時捎帶去“漢用會票紙二百張”,第14 封信“又附來平在祁春標收大德恒一萬二千兩會票一張,又在祁谷收存義公三千兩會票各一張”就是使用匯票的方式取款;而第12 封信“又平見信交郝佩珫足紋銀五拾兩,附來伊會銀底信一封,其平比本合砝共小一兩兌”,第13 封信“萬會來平在省見信交熊大人足銀四十兩”,第36 封信“隨會來平明春標交鼎順當無色寶銀一千六百兩,無票砝,各以各信為平”等等,體現的則是信匯方式。由于信匯比較注重信用,因此,信匯多為大的商號和交往密切的官員、個人使用。隨著電報事業的發展,部分城市開始使用電匯。雖然電匯大大提高了結算效率,但對于票號而言意味著無法再利用時間差獲得收益,因此并非最佳選擇,信稿中也極少出現。

信稿中大量記錄了各分號間的往來匯兌流水、交易對象、兌付時間和每日存銀情況,一是使付兌票號提前做好準備,二是為了根據各號存銀信息決定是否承攬業務。作為信用機構,在一段時間內匯入與匯出金額要保持基本的平衡,如果交付過多,會發生支付困難,因此,要及時告知對方適當減少匯款。如第9 封信“咱號從秋冬兩標在祁交京漢會款數目甚巨……預為達知,倘遇祁款,萬勿收來,以免吃虧”,第12 封信“各莊皆有拖欠,又遇今年冬標咱號大為掣肘,難保明春夏標之時他人別有議論,見信之日暫不許收咱處之銀兩……不可以己莊貪做微利,不顧交處夾賠”。

晉商票號實行總分號制,總號在經營管理上對分號具有絕對的控制。一方面決定分號的開設與收撤,比如第11 封信,當總號預見到上洋(即上海)經營出現問題時,叮囑各號間互相照顧,“凡事謹慎緩做,少貪遠期,上洋收交更要少做,務要互相關切”,第21 封信再次提到“咱號上洋之莊因攪費太重,夾賠非淺,咱號定于收撤,見信之日即可先止彼處收交,尚切照信辦理為是”,清光緒十八年(1892年)四月決定收撤上洋的分號,于是通知各處先行暫停與上洋之間的匯兌業務,這也是“乾盛亨”上海分號撤銷的記載。另一方面根據業務需要進行人事調動,安排伙計上下班,或到鄰近分號進行住幫。如第19 封信記載“虎臣記暫住漢號,現因樹華記兩目不明,焉能辦事,見信速著虎臣記返長住班,即樹華記眼疾能于調治更好,倘若不明,將長號事務清楚交虎臣記管理,勸其回里,及長號伙友有不盡心號事者不相宜之人,或調漢或著其回里,以權用伙友之難”。

漢口自古就是我國南方著名的商貿重鎮,通常認為,自清咸豐十一年(1861年)始,漢口正式成為對外通商口岸,各家票號在此設立分號,“久執武漢金融之牛耳”。信稿顯示當平遙現銀緊缺時,會調集各處銀兩至漢口轉運到平遙,如第19 封信記“不得不預早防備,望切漢號盡收重萬銀兩,與平頂兌”,第21 封信“故而達信各處,咱號各莊所出之貸依期定于不可再為多貪,將銀務必竭力交漢……與漢頂兌,由漢交平,以顧局勢”。漢口地處九省通衢,交通便利,長江中下游地區的匯兌活動以漢口為中心展開,方便向重慶、萬縣、長沙、沙市等周邊各分號就近運送現銀接濟,成為南方重要的轉運中心。并且“乾盛亨”寄往長沙、重慶、萬縣等地區的信件也往往是經由漢口轉發,如“隨統去平寄長信一封,又平寄重萬副信各一封”“隨統去平寄重萬副信長信各一封”“隨統去……平寄重萬長洋信各一封”等等,此種情況在信稿中多次出現。

二、信稿中反映的其他社會信息

氣候的變化、農作物的生長情況都會影響當地物價水平,相應地,票號放款利息也會發生變化,這一點在信稿中也有所體現。平遙及周邊地區先后歷經清光緒十七年冬旱、十八年春旱,導致物價上漲,票號放款規模縮減,信稿中真實地反映了這一情況。如光緒十七年臘月二十七日第13 封信“惟銀勢緊迫,滿加利二十五兩六錢不一,各色米糧皆是漲勢,皆因今冬寸雪未落,麥糧受旱”,光緒十八年三月二十七日第20 封信“各行生意清淡,皆因抗旱,日降大風,各邑吃食均已漲價,麥秋已受其旱,秋田正是安種之際,人心立望甘雨”。惡劣的環境甚至造成瘟疫等病相繼發生,“現在瘟疫太甚,十九日進沂記感受喉嚨,亦已辭世,令人惜之”。幸而三月得降雨有所緩解,“今日行云布霧,甘霖施行,得此應時之雨,尚可播種,不甚礙事”。《朱批檔》存片對此也有記載,清光緒十八年四月間山西巡撫上奏,山西“本年如春后,雖經得有雨雪,而土地過干,風多日燥,仍形亢旱……幸于三月二十六、七等日獲沛甘霖,現據各府州馳寶,蒲、解所屬多已深透”,這與信稿內容所述一致。至夏天又是寸雨未落,影響作物生長,票號無生意可做,五月二十七日第24 封信“咱邑仍是抗旱無雨,麥秋已壞,秋禾大受其旱,道處祈禱立望甘霖,各色糧食皆已陡漲,人心恍恍,以致市面各行清淡之極,銀兩時常緊缺……廿二日毓華記由李下班,詢問沿路皆旱”,晉商向來都是同鄉用人,伙計下班回家經過山西某地到達平遙,由此可知,李地到平遙沿線都在經歷旱災。信稿中這些反映山西地區氣候變化和自然災害的記錄,為我們進一步開展清代區域氣象史的研究提供了幫助。

信稿中還多次出現冀以和購買“呂宋票”的情況。“呂宋票”是19世紀六七十年代從西班牙殖民地菲律賓傳入我國的一種彩票,由于清代稱菲律賓為呂宋,因此被稱為“呂宋票”,又叫“發財票”。這是最早傳入我國的近代彩票,并逐漸在我國泛濫,清同治、光緒年間“凡中國二十二省府縣,為商賈湊集之所,即設有局”。漢口“初到此票,人未知其詳”,很少有人購買,但《申報》中記載自清光緒六年(1880年)冬有人得中頭彩,“呂宋票”開始在漢口暢銷,“計米廠至洋街捕房不過六七百步,已共有一十六家。更有正街及巷內與米廠之上街并附于洋行內者,大約竟有五六十家”。從信稿中可以看到冀以和幾乎每月都購買“呂宋票”,并通過信件告知購買數量、價格、單號,漢口票號負責寄送彩票原件及得彩對號單,清光緒十八年正月二十七日所立第15封信要求漢口票號仍“照去年之式……逐月買呂宋票二張,其價并得彩與否一并次信報平”,說明冀以和購買“呂宋票”至少持續了兩年之久,但從未得彩。

“呂宋票”在我國的盛行,主要原因在于清末經濟繁榮,賭博之風盛行,第41 封信所述“我幫住莊之人盡以衣冠作待,或玩賭或游柳應酬玩鬧”,這種頹廢、奢靡的行為是由當時的社會環境造成的。彩票作為一種刺激的賭博方式,順應了民眾追逐一夜暴富的心理,雖然清政府多次下令禁止售賣,但卻屢禁不止,甚至滋生眾多假借洋人名義印發彩票的情況,如第43 封信所述“接四東君之信,唯恐前買假票,是以今年定于不買,見信無用辦理”,假票的出現是冀以和從清光緒十九年正月開始不再購買“呂宋票”的原因。從中可以看出,清末的彩票業在經營過程中難以規范,弊端百出。

結 語

在那個通訊不便的時代,山西票號以書信的方式互通情報,隨時掌握經營動態,為其跨地域進行商業活動發揮了重要作用。本文對“乾盛亨”往來信稿進行了簡要介紹和補充說明,除上述討論之外,信稿中還蘊含著豐富的歷史信息,值得我們進一步關注和研究。