通過“一題多編”培養學生核心素養 ①

劉三文 劉基天

(廣東省深圳市鹽田高級中學,廣東 深圳 518083)

1 引言

高三復習少不了模擬考試,在考試中有的學生對同一個問題屢考屢錯。究其原因,很大程度上是教師在平常教學中,重學生刷題、輕分析試題情境與物理概念和規律的聯系,學生不能針對具有一定復雜性、開放性的情境問題應用物理知識去分析、解決。在高三物理教學中試題講評課占比較大,為了培養學生的核心素養,作為教師不能只滿足于學生能得出正確答案,要精選試題,對經典試題進行拓展、改編,圍繞同一情境設置進階問題,提高學生的核心素養。“一題多變”使“題”成為實現必備知識“超鏈接”的載體,讓“題”成為提升學生核心素養的助推器。

2 原題呈現與解答

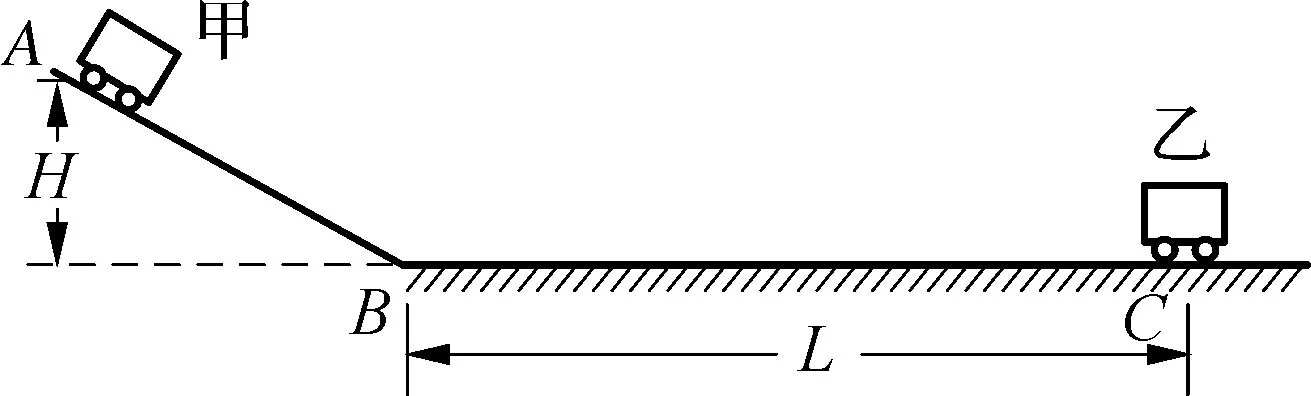

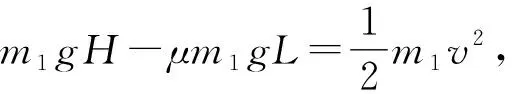

如圖1所示,在某冰雪游樂場中,甲、乙兩冰車在軌道上做碰碰車游戲,甲的質量為m1=20 kg,乙的質量m2=10 kg,軌道由一斜面與水平面通過小圓弧B平滑連接。冰車甲從斜面上的A處由靜止釋放,與停在水平面C處的冰車乙發生正碰,碰撞后乙冰車向前滑行18 m停止運動。已知A到地面的高度H=5 m,BC的距離L=32 m,兩車受到水平面的阻力均為其重力的0.1倍,忽略甲冰車在斜面運動時的阻力,重力加速度g=10 m/s2。求:

圖1

(1) 甲到達C處碰上乙前的速度大小;

(2) 兩車相碰時動能損失。

2.1 核心素養視域下的考核目標及學業質量評價

本題是2022年深圳市第一次高考物理模擬試卷的第13題,滿分10分,難度系數為0.64,難度適中,有較好的區分度。

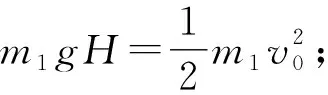

本題情境來源于生活中“冰上碰碰車”娛樂活動,第(1)問主要考查學生的運動觀念與能量觀念。冰車從斜面滑下后在水平面上滑行一段距離與停在C處的乙車相碰,求碰前甲車速度大小,該問題情境很常見,但能考查學生應用物理知識解決具體問題的能力,第一類學生將甲車碰前在斜面與在水平面滑行過程看作一個過程,用動能定理可快速求出結果;第二類學生將甲車碰前分成斜面與水平面兩個運動過程,分別用動能定理列兩個方程進行求解;第三類同學就會用上述第(1)問的第二種解法進行求解。很顯然第一類同學在應用能量觀解決實際問題、信息整理能力、歸納概括能力要強于另外兩類同學。試題將三類同學對必備知識、關鍵能力的掌握情況進行了有效的考查與甄別。

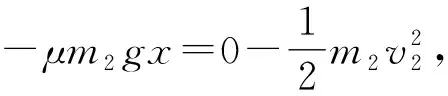

第(2)問主要考查學生的物理觀念和科學思維,尤其是考查科學思維中的模型建構、科學推理要素,學生通過分析乙車碰后在水平面上滑行的過程,能求出碰后乙車的速度,再應用動量守恒及能量守恒定律,可求出碰撞過程中的能量損失,求解過程中與第(1)問相似,將不同水平的學生都能區分出來,有一部分同學認為兩車碰撞為完全非彈性碰撞或彈性碰撞,從而導致解答錯誤,事實上本題中并沒有告知碰撞的類型,避免了刷題也能做對情況的發生,對學生能否準確應用能量守恒及動量守恒定律等必備知識解決實際問題的能力進行了重點考查。

3 試題改編

進階式設置問題,改變條件、設問方式和所用的知識,可培養學生應用物理知識解決實際問題的能力,引導學生深度學習。

3.1 增設問題與討論

增設問題:試題中兩車的碰撞屬于彈性碰撞、非彈性碰撞還是完全非彈性碰撞?

討論:如果在題中說明兩小車的碰撞是彈性碰撞或完全非彈性碰撞,其他條件均不變,能否求出小車乙碰后在水平面上滑行的距離?如果可以,請分別求出來。

3.2 教師引導與分析

(1) 從試題答案上來看,在兩車碰撞過程中動能損失了90 J,很顯然不是彈性碰撞,因為彈性碰撞沒有動能損失。是否為完全非彈性碰撞?如果是完全非彈性碰撞,碰后兩車會黏在一起具有共同速度,而本題中兩車碰后速度分別為3 m/s和6 m/s,故兩車碰撞是一般的非彈性碰撞。

可以發現兩小車的碰撞類型會影響乙車碰后在水平面上滑行的距離,這是因為不同類型的碰撞,乙車獲得的速度不同,自然在水平面上滑行的距離也不一樣。并且發生彈性碰撞時乙車的速度最大,發生完全非彈性碰撞時乙車的速度最小。如果題中兩車碰撞類型不確定,乙車滑行的距離也不確定,但有一定范圍,我們可以按此思路設計一道較難的習題。

改編題1:在冰雪游樂場中,甲、乙兩冰車在軌道上發生碰撞,甲的質量m1=20 kg,乙的質量m2=10 kg,軌道由一斜面與水平面通過小圓弧B平滑連接,冰車甲從斜面上的A處由靜止釋放,與停在水平面C處的冰車乙發生正碰。已知A到地面的高度H=5 m,BC的距離L=32 m,兩車受到水平面的阻力均為其重力的0.1倍,忽略甲車在斜面上運動時所受的阻力,重力加速度取g=10 m/s2。求:

(1) 甲到達C處與乙相碰前的速度大小;

(2) 由于碰撞類型不明,碰后乙車停止時離C點的距離可能是多少?

3.3 核心素養視域下的考核目標及學業質量評價

改編題1與原題相比較,情境并沒有變換,第(2)問如此設問,對學生的知識和能力的要求大大提高。要求學生對“碰撞類型”這一關鍵信息進行解讀,能夠準確概括和描述彈性碰撞、非彈性碰撞與完全非彈性碰撞的特征及其相互關系,并能從中發現碰后小車乙的速度值有一個范圍,通過碰撞類型看清問題的本質,求出碰后乙車的速度值有一個范圍,這對學生的知識獲取能力及思維能力的要求較高。

按照SOLO分類理論,原題第(2)問屬于多點結構,回答問題時需要明白兩車碰撞時系統的動量守恒,通過乙車碰后滑行的距離應用動能定理求出碰后乙車速度,代入動量守恒方程,就可以求出碰后甲車的速度,最后求出碰撞中損失的能量,將這些知識點聯系起來,并不需要完整的知識網絡就能解決問題;而改編后,題目難度提升,情境與考查目標的關聯度加強了,要求學生深度理解碰撞類型,發生不同類型的碰撞,碰撞后乙車速度不同,在水平面滑行的距離也會不同,問題有了一定開放性,屬于SOLO分類理論中的高層次關聯結構,在回答問題時,需要學生能夠聯想多個事件即要求學生熟悉碰撞類型,并能全面考慮可能的碰撞類型,求解碰后乙車速度可能的范圍,再通過這個速度范圍求出小車乙滑行的距離范圍。只有對這些知識形成了整體性的認識,才有可能正確解答問題。可見同一情境、不同設問對學生關鍵能力的考查不一樣,對學生的核心素養的要求也不一樣,這也正是評價體系中要求教師能熟悉學業質量水平要求、在平常教學中應該加強研究的課題。

3.4 改變試題情境復雜程度與開放性,培養知識遷移能力

在《普通高中物理課程標準(2017版)》的“命題建議”中要求:試題的情境具有一定的問題性、真實性、探究性或開放性。為了考查學生的核心素養水平,應盡量創設類型多樣的、具有一定復雜程度的、開放性的真實情境作為試題的任務情境。

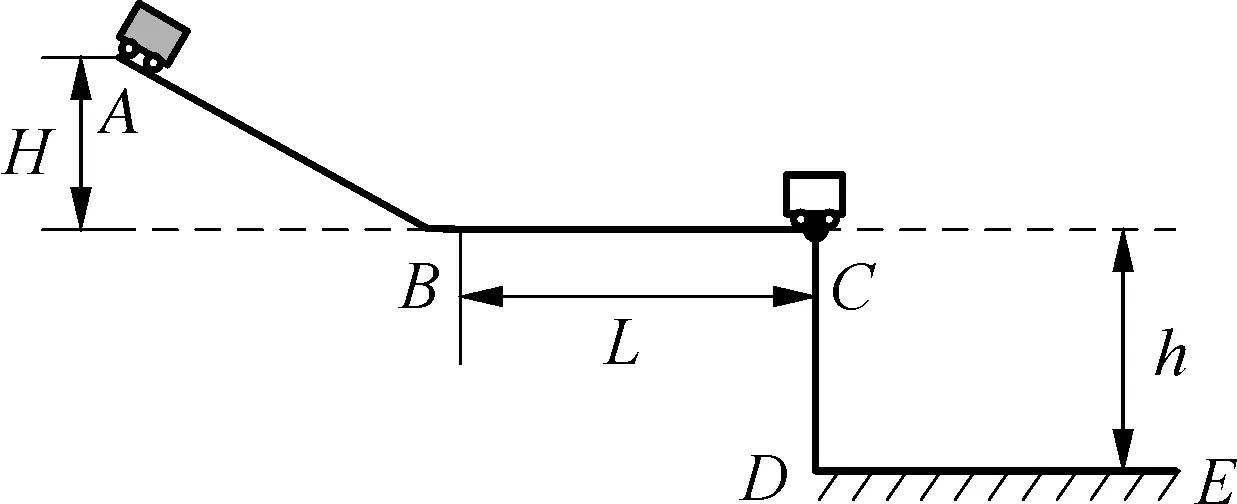

改編題2:如圖2所示,甲、乙兩冰車在軌道上發生碰撞,冰面軌道由一斜面與平臺平滑連接而成。冰車甲從斜面A處無初速釋放,與停在平臺BC末端C處的冰車乙發生正碰,乙車離開水平面落在地面上,已知H=1 m,L=2 m,h=0.8 m。斜面光滑,兩車(均可視為質點)在水平面上受到的阻力為其所受重力的0.1倍,重力加速度g=10 m/s2。

圖2

(1) 小車甲與乙車碰前的速度是多少?

(2) 甲、乙兩車質量之比為2∶1,且碰撞類型不確定,則乙車落在地面上離D點距離的可能值是多少?

3.5 核心素養視域下的學業質量評價

改編題2較原題情境有較大的變化,由原來的兩車碰后乙車繼續在水平面上滑行,改為碰后乙車做平拋運動。改編題2與改編題1相比,考查方法、能力要求幾乎相同,同樣考查了物理觀念中的運動與相互作用觀念、能量觀念,也考查了科學思維中的模型建構、分析綜合與推理論證等要素。

4 結語

平常模擬試題或學生訓練習題應符合學業水平質量要求,根據普通高中物理課程標準的基本理念、課程目標和核心素養的培養要求,結合教學的實際情況,優化教學設計,強化試題研究,將核心素養的考查、發展學生關鍵能力的要求落實到平常命題工作中來。試題命制應以課程目標、課程內容和學業質量為依據,能切實提高學生的核心素養。