基于核心素養(yǎng)的物理規(guī)律教學設計 ①

——以“萬有引力定律”教學為例

姚寒青 劉健智

(湖南師范大學物理與電子科學學院,湖南 長沙 410081)

物理規(guī)律教學是通過提出問題、做出假設、探索規(guī)律和得出規(guī)律的過程,由于學生對物理規(guī)律的理解是循序漸進的,教師在進行規(guī)律教學時需著重培養(yǎng)學生的科學思維、科學探究等能力。自核心素養(yǎng)提出以來,“學生主體,教師主導”的課堂逐漸得到推崇,原因在于其能夠培養(yǎng)學生主動獲取知識和靈活運用的能力,與物理規(guī)律的課堂教學方式契合度較高。筆者以“萬有引力定律”教學為例,基于核心素養(yǎng)的培養(yǎng)要求,探討物理規(guī)律的教學設計。

1 教材分析

1.1 《普通高中物理課程標準(2017年版)》的要求

課程標準對“萬有引力定律”的內(nèi)容要求為:通過史實,了解萬有引力定律的發(fā)現(xiàn)過程,知道萬有引力定律,認識發(fā)現(xiàn)萬有引力定律的重要意義,認識科學定律對人類探索未知世界的作用。

課程標準還建議:通過發(fā)現(xiàn)海王星等事實,說明科學定律的作用。以萬有引力定律為例,了解統(tǒng)一性觀念在科學認識中的重要意義。

活動建議為:觀看人造地球衛(wèi)星、神舟飛船、航天飛機、空間站的錄像片,與同學交流觀后感。

1.2 本節(jié)內(nèi)容在物理知識體系中的地位

關于天體的動力學之謎,許多科學家都提出過自己的解釋,例如,布里阿德假設:“從太陽發(fā)出的力和太陽距離的平方成反比”,笛卡爾提出了“漩渦”假說,胡克也提出假設:引力反比于距離的平方。牛頓“站在巨人的肩膀上”,發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,將天上和地上物體的物理規(guī)律統(tǒng)一起來,本節(jié)內(nèi)容是承前啟后解決天體動力學問題的關鍵。

1.3 教材的編寫思路

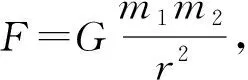

在學習了開普勒三大定律后,牛頓思考了以下問題:如何使物體不沿直線運動?進而想到做橢圓運動的行星也會受到指向橢圓焦點的力,即太陽的引力。接著通過向心力相關公式推導該引力,再以月-地檢驗予以驗證,地上和天上物體遵從相同的規(guī)律,提出萬有引力定律的表述。

2 學情分析

2.1 認識基礎

為了學習萬有引力定律,學生需要具備運動與相互作用觀念,把行星的運動視為勻速圓周運動,太陽對行星的引力提供了向心力。由于萬有引力定律很難在課堂上通過實驗直觀形象地展現(xiàn)給學生,有些學生在學習時會出現(xiàn)認知困難,因此在教學的過程中要引領學生構建模型,利用舊知識解決新問題。

2.2 知識基礎

學生學習了牛頓運動定律、圓周運動、向心力等知識,具備推導萬有引力公式的知識基礎。

2.3 思維基礎

在學習中學生需要運用模型建構、科學推理和科學論證等思維方法,將行星繞太陽的運動抽象為勻速圓周運動模型,減少對天體運動的陌生感;在探究自由落體運動、牛頓運動定律等的過程中,學生已經(jīng)學習了科學推理與論證的思維方法,但都需要加強。

3 教學目標

3.1 物理觀念

(1) 知道向心力與天體運動的關系;

(2) 知道萬有引力定律。

3.2 科學思維

(1) 將行星繞太陽的運動視為勻速圓周運動,提升模型建構能力;

(2) 將使地球上蘋果下落的力與使月球繞地球運動的力進行比較,得出a蘋與a月的關系,驗證萬有引力定律的正確性,提升學生的科學推理與科學論證能力。

3.3 科學探究

追尋科學家的探究過程,由淺入深地得出萬有引力定律,培養(yǎng)學生發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力。

3.4 科學態(tài)度與責任

引導學生體會科學家的發(fā)現(xiàn)過程,學習科學家的探索精神,保持對自然現(xiàn)象的好奇心。

4 教學重難點

教學重點:萬有引力公式的推導。

教學難點:將向心力和勻速圓周運動遷移到行星運動上。

5 教學過程

5.1 行星與太陽間的引力

5.1.1 創(chuàng)設情境,導入新課

教師播放行星繞太陽運動的視頻,提出問題:行星為什么在確定的軌道上繞太陽運動?

設計意圖:直觀的視頻和圖像能幫助學生建構模型,解決問題,增加對物理的學習興趣。

5.1.2 回顧歷史,小組合作、討論

以各國紀念開普勒、伽利略、笛卡爾、牛頓等的郵票為線索回顧萬有引力發(fā)現(xiàn)過程。

學生觀察郵票,思考上述科學家研究的意義。胡克等認為太陽對行星的引力與距離的二次方成反比;牛頓站在巨人的肩膀上,結合牛頓運動定律與開普勒運動定律得出結論:太陽對行星的引力是行星繞太陽運動的原因。學生通過討論、交流,體會科學思維方法及這些觀點提出的重要性,學習科學家嚴謹?shù)目茖W態(tài)度。

5.1.3 科學推理,構建新知

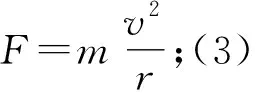

教師引導學生結合勻速圓周運動及向心力知識,推導太陽與行星之間的力遵循的規(guī)律。

教師提問:(1) 行星做勻速圓周運動,它的向心力由誰提供?(2) 已知行星質量、速度、行星與太陽間的距離,如何求向心力?(3) 已知行星公轉周期,如何求行星的運動速度?

設計意圖:以問題為導向,引導學生進行理論探究。將行星繞太陽的橢圓運動近似看成圓周運動,減輕運算量,運用已有知識解決新問題。將開普勒第三定律與勻速圓周運動相結合,運用合理假設與外推得出太陽與行星間的引力公式。

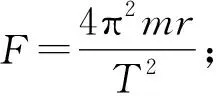

教師提問:(4) 如何將上述兩式結合起來得出F的公式?(5) 怎樣消除式中的T?(6) 在F的表達式中,常量與變量分別是什么?

設計意圖:根據(jù)問題的指向,引領學生利用開普勒第三定律替換式中的T,再通過合理猜想、類比,得出行星對太陽的引力公式,這是后面得出萬有引力定律的關鍵步驟。

5.2 月-地檢驗

5.2.1 提出問題,深入思考

牛頓設想:使蘋果落地的力和使月球繞地球運動的力是同種性質的力。

教師播放蘋果落地、月球繞地球運動的視頻后提問:根據(jù)牛頓的設想,將物體以某一速度水平拋出,它會做曲線運動落到地面,當速度越來越大時,可能出現(xiàn)什么現(xiàn)象?這說明了什么?

學生觀看視頻,思考兩者的共同之處:在同一高度,水平拋出的速度越大,物體做曲線運動的時間就越長,當物體拋出的速度足夠大時就不會落到地面上,繞著地球做勻速圓周運動,說明地球和太陽一樣都有使物體圍繞其運動的能力。

設計意圖:培養(yǎng)科學推理、模型構建的思維能力,推理得到水平拋出的物體成為地球“衛(wèi)星”的條件,建構物體繞地球運動的模型。

5.2.2 作出假設,得出結論

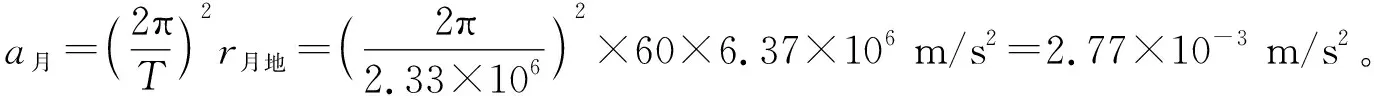

教師提問:(1) 假設月球受到地球的引力、蘋果受到地球的引力性質相同,你可以分別求出它們的加速度嗎?(2) 已知地球與月球半徑關系,可以得到什么結論?

引導學生根據(jù)月地距離和地球半徑的關系以及月球繞地球運行的周期,得出a月與a蘋的關系。

設計意圖:根據(jù)地面上落體運動與月亮繞地球運動的相似之處,大膽假設兩者遵循相同的規(guī)律,運用加速度與力的關系比較理論數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù),重演了牛頓的月—地檢驗。

6 教學思考

6.1 教學設計的特點

6.1.1 以問題為導向,構建思維階梯

在探究行星與太陽間的引力時,通過設置階梯問題,從構建圓周運動的模型出發(fā),引導學生利用向心力公式對和開普勒行星運動定律,對引力的公式進行推導,圍繞蘋果的下落運動和月球繞地球做的圓周運動搭建邏輯階梯,重演牛頓的月—地檢驗過程,循序漸進地拓展學生的思維。

6.1.2 以學生為主體,培養(yǎng)核心素養(yǎng)

本課采取了播放視頻、動畫、圖片,師生互動、小組討論,利用關于科學家的郵票來介紹他們的事跡,激發(fā)學生對物理學習的興趣,并鼓勵他們積極思考,通過教師的引導,學生自己總結出結論,“知其然,知其所以然”,達成了核心素養(yǎng)的培養(yǎng)目標。

6.2 物理規(guī)律教學的建議

6.2.1 整體把握知識,減少碎片化記憶

規(guī)律教學的特點是發(fā)現(xiàn)并提煉事物的相同特征,加深對規(guī)律本質的理解,能有效地提高學生對于規(guī)律的接受度。

6.2.2 注重推導過程,提高學生參與度

物理規(guī)律的教學就是重演規(guī)律發(fā)現(xiàn)的過程,在規(guī)律教學中要讓學生參與到從看似“無規(guī)律”的大量現(xiàn)象中觀察、提出問題、作出假設、得出結論,最后發(fā)現(xiàn)這些現(xiàn)象“有規(guī)律”可循,否則學生只能機械地記憶規(guī)律,盲目地套用結論,易導致在后續(xù)的應用中出現(xiàn)“張冠李戴”“囫圇吞棗”的現(xiàn)象。