太原雷暴大風潛勢預報方法研究

蔡曉芳,周晉紅,李樹文,劉圓淵

(太原市氣象局,山西 太原 030082)

太原市位于山西省中部的太原盆地,三面環山,地形特殊。每年春夏季強對流天氣頻發,雷暴大風是其中較為常見的一類,它具有突發性強、致災性強的特點,是太原預報預警的難點。

目前對雷暴大風的研究已取得一些進展。Hookings[1]通過研究表明,強雷暴大風能夠產生在水滴尺度較小、液態水含量較大和下沉氣流發源處濕度較低的環境中。Johns等[2]提出對流層中下層環境溫度直減率較大且對流層中層存在明顯干層有利于對流風暴內產生強烈的下沉氣流。費海燕等[3]通過研究2004—2013年中國強雷暴大風天氣指出,雷暴大風通常有明顯的干層,500 hPa的溫度露點差>10℃。方翀等[4]通過研究華北雷暴大風天氣得出,大多數的熱力指標對雷暴大風的指示作用需要考慮季節因素。馬淑萍等[5]研究了極端雷暴大風的關鍵環境參數特征,指出極端雷暴大風發生在對流層中層較干的情況下,且極端雷暴大風400~700 hPa的單層最大露點溫度差和平均露點溫度差均較普通雷暴大。楊曉霞等[6]對2009—2016年4—9月山東雷暴大風進行了天氣學分型,得出山東內陸和半島地區各月雷暴大風的物理量參數特征。

近幾年針對雷暴大風預報方法的探究也成為研究的難點和熱點。Geerts[7]研究發現大風指數(WINDEX)很難預測強的微下擊暴流,提出了新大風指數(GUSTEX)來估計雷暴的極大風速值。呂曉娜等[8]等利用權重與概率統計結合的方法,建立了雷暴大風概率潛勢預報方程。王毅等[9]運用Logistic回歸方法建立了江淮地區夏季干、濕兩種環境條件下的區域雷暴大風的潛勢預報模型。嚴仕堯等[10]針對2005—2010年夏季華北地區的典型雷暴大風過程,選取了雷暴大風發生時的動力或熱力指標并確定其閾值,利用指標疊套法計算了2011年華北地區兩次不同類型發生雷暴大風的潛勢。

從研究成果來看,國內對雷暴大風的研究多以個例研究為主[11-17],對雷暴大風預報方法的研究仍然較為有限。為建立太原雷暴大風天氣預報思路,利用雷暴及雷暴大風資料,基于指標疊套與天氣學相結合的方法研究太原雷暴大風潛勢預報方法,以期為該地區雷暴大風天氣的預報預警提供參考。

1 資料和方法

1.1 資料來源

利用地面報表、重要天氣報、常規觀測和MICAPS資料,建立1998—2018年太原7個國家觀測站普通局地雷暴、普通區域雷暴和雷暴大風樣本。利用雷暴大風發生前最近12 h內探空資料,對雷暴大風的環境參數進行分析。

1.2 個例統計及天氣學分型方法

以08時(北京時)為日界,1 d內太原市7個國家觀測站中有≥1站出現平均風力≥6級(≥10.8 m/s)或陣風≥8級(≥17.2 m/s)并伴有雷暴,定義為1個雷暴大風日;有3站或以上出現雷暴大風則記為1個區域雷暴大風日;出現3站以下雷暴大風記為1個局地雷暴大風日。1日內國家觀測站中只要有1站出現雷暴且7站均無大風,定義為1個普通雷暴日,3站或以上出現雷暴且7站均無大風記為1個普通區域雷暴日,3站以下出現雷暴且7站均無大風記為1個普通局地雷暴日。

利用1998—2018年5—9月MICAPS資料,按照《山西省中尺度天氣分析規范》,對雷暴大風進行天氣學分型和中尺度環境場分析。具體方法為以500 hPa影響系統為主,700、850 hPa和地面系統為輔,進行天氣分型,按照山西中分析規范進行中尺度環境場分析。

1.3 消空方法

首先對雷暴大風進行中尺度環境場分析,根據雷暴大風形成的環境特征,直接選取消空因子,再通過計算來選取消空因子,方法如下:分別計算環境參數在普通局地雷暴和普通區域雷暴、普通區域雷暴和雷暴大風中的最大、最小值以及平均值的差值,兩種情況下差值正負一致且絕對值較大表明其對雷暴或雷暴大風較為敏感,選為消空指標。

1.4 預報因子選取及指標疊套方法

雷暴大風和普通區域雷暴預報因子的數值范圍交集越少,該環境參數對雷暴大風的指示作用越好[17]。分別對普通區域雷暴、雷暴大風兩者的環境參數進行歸一化消除量綱后求取平均值、25%分位值和75%分位值后做差;差值絕對值較大表明該環境參數能較好區分普通區域雷暴和雷暴大風,差值正負一致表明大部分因子的數值滿足此規律,選取差值表現一致且差值或相對差值較大的作為備選預報因子,再從備選預報因子中選取預報因子。

進行天氣判定時,首先判斷是否滿足消空條件,不滿足消空閾值則認為不會產生雷暴大風,預報結束;若滿足消空閾值,則進行天氣型判定,環境參數值滿足對應天氣型的預報因子閾值記為1,不滿足記為-1,無數據的記為0。將對應天氣型所有預報因子的標記值相加,得到疊加值。疊加值的范圍為(-N~N)(N為預報因子數),疊加值越大,出現雷暴大風概率越高;若疊加值低于指標疊套法的疊加閾值則認為產生雷暴大風可能性低。

2 雷暴大風的天氣學分型及環境條件分析

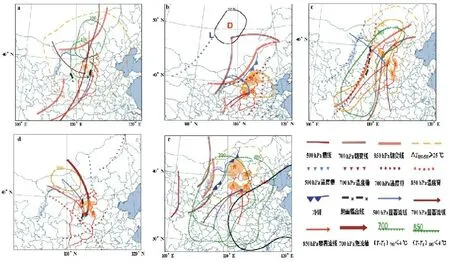

1998—2018年5—9月太原共出現135 d雷暴大風(包含局地雷暴大風和區域雷暴大風),根據30°~50°N,95°~125°E區域出現的關鍵影響系統,按照天氣分型方法分為高空槽型、冷渦型、切變線型、西北氣流型和副熱帶高壓邊緣型5類,分別占比29%、10%、47%、8%和6%。選取不同天氣型的典型個例進行中尺度環境場分析(圖1),圖中紅色邊界突出顯示的區域為山西省。

2.1 高空槽型

產生雷暴大風的高空槽(圖1a)主要分為兩類,一類是河套或山西境內存在東北—西南或南北向的西風槽,太原位于槽前,槽快速東移影響太原或槽線壓在太原且移動緩慢。另一類是橫槽型,由中高緯東路冷空氣分裂南下,在脊前形成橫槽,橫槽南壓或轉豎帶動冷空氣南下,有時地面伴有冷鋒,冷鋒南下觸發對流引起雷暴大風。

從環境場配置(圖1a)來看,此類雷暴大風通常中高層較“干”,低層或近地層存在溫度露點差(TTd)≤4℃的濕區,500 hPa常有“干舌”,河套或山西境內有溫度槽,中低層有溫度脊,850與500 hPa溫差(ΔT850-500)通常較大,“上干冷下暖濕”,層結不穩定。山西位于西風槽前或槽線壓在山西境內且移動緩慢,對應中低層存在切變線,動力條件較好。

2.2 冷渦型

產生雷暴大風的冷渦(圖1b)主要分為三類:一類為西北冷渦。多為西南渦北上東移形成,或為西風槽東移加強形成。冷渦位于河套地區,直接影響山西。第二類為蒙古冷渦型。山西位于冷渦底部。第三類為東北冷渦型,此類環流經向度都較大,山西位于脊前冷渦底部,冷渦較強,通常受冷渦分裂出的西風槽影響。

由環境場配置(圖1b)可知,500 hPa常有干舌,對流層中低層T-Td相對西風槽型較小,有時850 hPa存在濕舌,層結為上干下濕。河套或山西或內蒙古一帶,500 hPa有溫度槽,低層常有溫度脊,“上冷下暖”,層結不穩定性強。中低層一般對應有切變線,有時為“人字型”切變,動力抬升條件好。地面常伴有冷鋒或切變線或輻合線,有時有“干線”。

2.3 切變線型

500 hPa歐亞大陸中高緯環流平直多波動或為一槽一脊型。冷空氣勢力偏北或橫槽穩定維持,山西多為偏西氣流影響或為槽后西北氣流影響。對應低層有切變線。

由環境場配置(圖1c)可知,500 hPa常有“干舌”,山西為西北氣流控制,低層有切變線,地面常有輻合線,中低層動力抬升條件較好,ΔT850-500通常較大,層結不穩定性較強。

2.4 西北氣流型

500 hPa歐亞中高緯為一脊一槽型或兩槽一脊型(圖1d)。環流經向度較大,脊發展較強。

太原上空500、700和850 hPa三層均為西北氣流,中層風力較大,700 hPa有時存在偏北急流,動量較大,存在大的風速切變。溫度場上,500 hPa存在溫度槽,低層常有溫度脊,“上冷下暖”,層結不穩定。地面常有輻合線。

2.5 副熱帶高壓邊緣型

500 hPa歐亞中高緯為一脊一槽型或為兩槽一脊型。主要分為兩類,一類副熱帶高壓呈塊狀,強烈西伸北上,河套或西北地區常有西風槽,山西位于副熱帶高壓邊緣偏南氣流中。另一類副熱帶高壓北上與大陸高壓合并,高壓兩側存在西風槽,形成阻塞形勢。太原受阻高東側的西風槽影響,產生對流天氣。

副熱帶高壓邊緣型中低層水汽條件較好,700和850 hPa存在“濕舌”,低層存在切變線(圖1e)。

圖1 1998—2018年5—9月不同天氣型下雷暴大風典型個例中尺度環境場分析

3 消空因子及閾值計算

雷暴大風的出現屬于小概率事件,為剔除一定數量非雷暴大風樣本,將小概率事件轉化為條件概率下的大概率事件[19],首先選取消空因子來減少雷暴大風預報的空報率。

雷暴大風多為“上冷下暖”、“上干下濕”的層結結構,700 hPa溫度露點差(T-Td)700和ΔT850-500能較好地反映該特征,直接選為消空因子。

根據消空因子計算方法,利用太原探空及地面觀測數據計算與雷暴相關的共62個環境參數在雷暴大風、普通區域雷暴和普通局地雷暴樣本中的值,剔除異常值后選取BI(條件性穩定度指數)、MH(混合相層高度)作為消空因子。

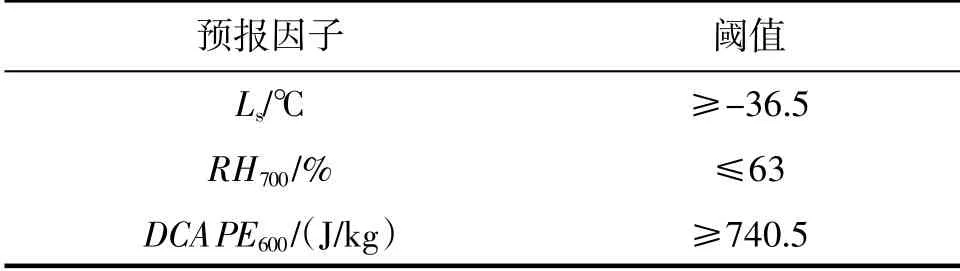

最終選取(T-Td)700、ΔT850-500、BI和MH 4個環境參數作為消空因子。將4個環境參數在歷史個例中發生雷暴大風的最低門限作為消空因子的閾值,結果見表1。

表1 太原預報雷暴大風消空因子及閾值

4 不同天氣型下的預報因子及閾值計算

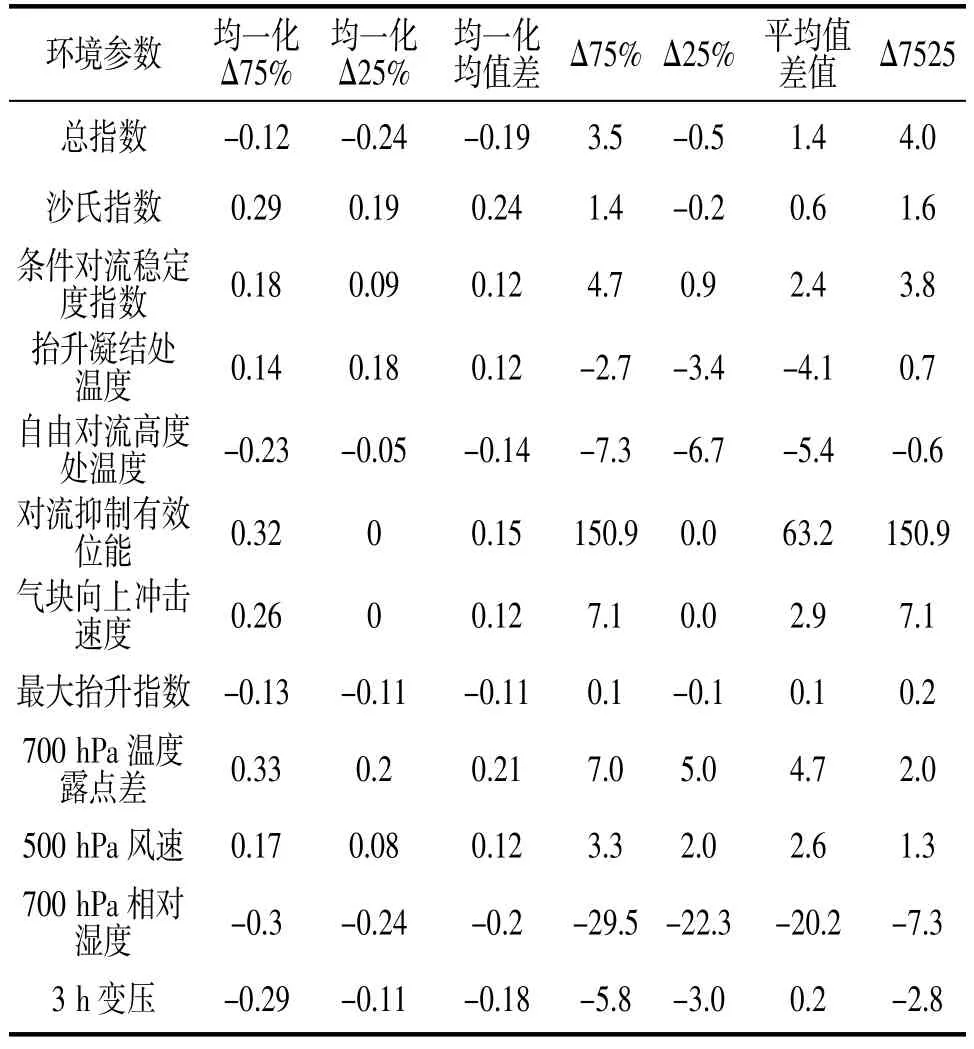

將普通區域雷暴樣本(共534 d)分為高空槽型、冷渦型、切變線型、西北氣流型和副熱帶高壓邊緣型5類。計算并選取不同天氣型下雷暴大風預報因子,結果如表2~6所示。表2~6分別表示5類天氣型雷暴大風和普通區域雷暴的備選預報因子的75%、25%分位值和平均值差值、歸一化后75%、25%分位值和平均值差值以及兩者75%與25%分位差值的差值,其中Δ75%表示雷暴大風與普通區域雷暴75%分位差值,Δ25%表示兩者25%分位差值,Δ7525表示兩者75%與25%分位差值的差值,計算公式為Δ7525=(75%-25%)雷暴大風-(75%-25%)普通區域雷暴。備選預報因子是根據指標疊套方法結合數值分布情況,選取環境參數歸一化后雷暴大風與普通區域雷暴平均值差值的絕對值大于一定數值且其歸一化后75%、25%分位值和平均值差值正負表現一致得到的。

Δ75%、Δ25%和平均值差值正負表現一致,表明雷暴大風環境參數的75%、25%分位值和平均值高于或低于普通區域雷暴,即有75%的雷暴大風的環境參數值高于或低于普通區域雷暴,差值絕對值越大,兩者環境參數值差距越大,對雷暴大風越有指示意義。75%與25%分位差值能夠表現環境參數大部分數值集中的范圍大小,通常差值越小,表明大部分環境參數值集中程度越高,Δ7525為負,表明雷暴大風大部分環境參數值集中程度高于普通區域雷暴;Δ7525為正,若Δ75%、Δ25%值和平均值差值正負表現一致且其絕對值大于Δ7525,表明該環境參數大部分數值集中程度低于普通區域雷暴但仍對雷暴大風有一定指示意義,反之則指示意義較小。

當Δ75%、Δ25%和平均值差值正負表現一致且差值較大時,若Δ7525為負,可直接選為預報因子;若Δ7525為正,且Δ75%、Δ25%和平均值差值的絕對值明顯高于Δ7525時也可作為預報因子。

4.1 高空槽型

按照備選預報因子選取方法,選取環境參數歸一化后雷暴大風與普通區域雷暴平均值差值的絕對值>0.1的環境參數作為高空槽型雷暴大風備選預報因子,計算結果見表2。

表2 高空槽型雷暴大風與普通區域雷暴環境參數統計值分布

由表2可知,抬升凝結處溫度(TCLT)、自由對流高度處溫度(LFCT)、700 hPa相對濕度(RH700)、3 h變壓(ΔP3)滿足預報因子篩選條件,可選為預報因子。考慮到探空資料中LFCT部分數據存在缺測,可能對研究結果產生影響,因此選取TCLT、RH700和ΔP3作為高空槽型雷暴大風潛勢預報因子。將上述3個預報因子的75%歷史個例的參數統計值作為預報因子閾值,結果見表3。

表3 西風槽型雷暴大風預報因子及閾值

4.2 冷渦型

選取環境參數歸一化后雷暴大風與普通區域雷暴平均值差值的絕對值>0.1的環境參數作為冷渦型雷暴大風備選預報因子,結果見表4。

由表4可知,總指數(TT)、500 hPa比濕(Q500)、整層比濕積分(IQ)和ΔP3的Δ75%、Δ25%和平均值差值正負表現一致且Δ7525為負應選為預報因子,但Q500的Δ75%、Δ25%和平均值差值的絕對值<1,實際預報中可操作性弱,因此剔除,選取TT、IQ和ΔP3作為冷渦型雷暴大風潛勢預報因子。另外,干暖蓋指數(Ls)的Δ75%、Δ25%和平均值差值正負表現一致,Δ7525為正但其以上3值的絕對值高于Δ7525也可作為預報因子。

表4 冷渦型雷暴大風與區域雷暴環境參數統計值分布

選取TT、IQ、ΔP3和Ls作為冷渦型雷暴大風潛勢預報因子。將上述4個預報因子的75%歷史個例的參數統計值作為預報因子閾值,結果見表5。

表5 冷渦型雷暴大風預報因子及閾值

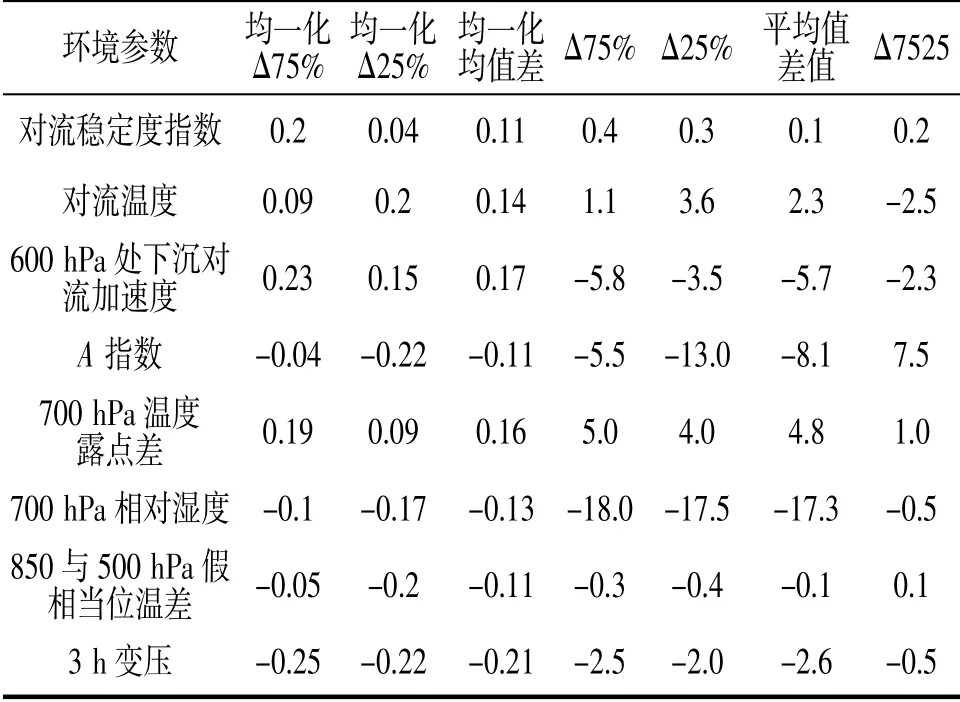

4.3 切變線型

選取環境參數歸一化后雷暴大風與普通區域雷暴平均值差值的絕對值>0.1的環境參數作為切變線型雷暴大風備選預報因子,結果見表6。

由表6可知,對流溫度(Tg)、600 hPa處下沉對流加速度(WDCAPE600)、RH700和ΔP3滿足預報因子篩選條件,選為切變線型雷暴大風潛勢預報因子。將上述4個預報因子的75%歷史個例的參數統計值作為預報因子閾值,結果見表7。

表6 切變線型雷暴大風與區域雷暴環境參數統計值分布

表7 切變線型雷暴大風預報因子及閾值

4.4 西北氣流型

選取環境參數歸一化后雷暴大風與普通區域雷暴平均值差值的絕對值>0.2的環境參數作為西北氣流型雷暴大風備選預報因子,結果見表8。

由表8可知,Ls、RH700和DCAPE600滿足預報因子篩選條件,選為西北氣流型雷暴大風潛勢預報因子。將上述3個預報因子75%歷史個例的參數統計值作為預報因子閾值,結果見表9。

表8 西北氣流型雷暴大風與區域雷暴環境參數統計值分布

表9 西北氣流型雷暴大風預報因子及閾值

4.5 副熱帶高壓邊緣型

選取環境參數歸一化后雷暴大風與普通區域雷暴平均值差值的絕對值>0.1的環境參數作為副熱帶高壓邊緣型雷暴大風備選預報因子,結果見表10。

由表10可知,BI的Δ75%、Δ25%和平均值差值正負表現一致且Δ7525為負,可選為預報因子。500 hPa溫度露點差(T-Td)500和MH的Δ75%、Δ25%和平均值差值正負表現一致,Δ7525為正但其以上3值的絕對值高于Δ7525也可作為預報因子。因此,選取BI、(T-Td)500和MH作為副熱帶高壓邊緣型雷暴大風潛勢預報因子。將上述3個預報因子的75%歷史個例的參數統計值作為預報因子閾值,結果見表11。

表10 副熱帶高壓邊緣型雷暴大風與區域雷暴環境參數統計值分布

表11 副熱帶高壓型雷暴大風預報因子及閾值

5 指標疊套及疊加值計算

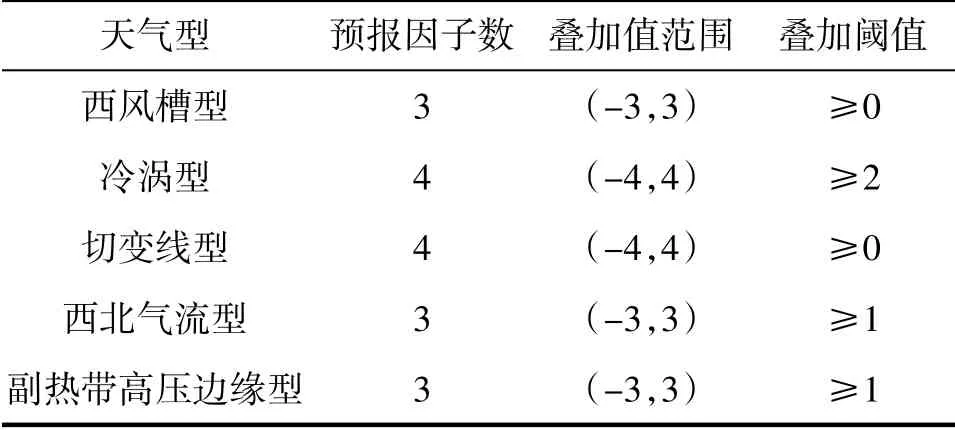

指標疊套法在天氣預報業務中已有諸多應用[20-21],對強對流天氣具有較好的預報效果[22-25]。對1998—2018年5—9月5類天氣型雷暴大風進行指標疊套,計算結果見表12。經比較,分別選取準確率達到85%、77%、83%、82%和83%時5類天氣型雷暴大風疊加值作為疊加閾值,選取結果如表13所示,疊加閾值分別為0、2、0、1和1。

表12 不同天氣型雷暴大風預報因子疊加值及閾值

表13 不同天氣型雷暴大風預報因子疊加值及閾值

6 預報效果檢驗

6.1 歷史樣本檢驗

對1998—2018年5—9月共135 d雷暴大風開展歷史樣本回報檢驗,經計算回報準確率達83%,正確112 d,漏報23 d;其中,實況出現區域雷暴大風14 d,準確預報12 d,區域雷暴大風回報準確率達86%。

6.2 2019—2020年試預報檢驗

對2019—2020年5—9月出現的雷暴大風進行試預報檢驗。經檢驗,實況出現雷暴大風15 d,準確預報12 d,漏報3 d;其中,出現區域雷暴大風2 d,均預報準確。

但由于試預報樣本較少,預報結果具有一定偶然性,后期還需更多樣本進行驗證。

7 結論

對1998—2018年5—9月太原市7個國家站的雷暴大風進行天氣學分型,運用統計與環境場分析結合的方法以及指標疊套法,對雷暴大風進行了潛勢預報,得到主要結論如下:

(1)選取(T-Td)700、ΔT850-500、BI和MH作為消空因子并確定了消空閾值。

(2)將雷暴大風過程分為西風槽型、冷渦型、切變線型、西北氣流型和副熱帶高壓邊緣型5類,選取了5類天氣型下雷暴大風潛勢預報因子,利用指標疊套法,建立了太原雷暴大風潛勢預報方法。

(3)對1998—2018年5—9月共135 d雷暴大風開展歷史樣本回報檢驗,經計算,回報準確率達83%,正確112 d,漏報23 d;其中,實況出現區域雷暴大風14 d,準確預報12 d,區域雷暴大風回報準確率達86%。

(4)對2019—2020年5—9月出現的雷暴大風進行試預報檢驗,實況出現雷暴大風15 d,準確預報12 d,漏報3 d;其中,出現區域雷暴大風2 d,均準確預報。