雷達特征參數在人工增雨(雪)決策中的應用

何 陽,李紅斌,夏 葳,溫家梁,濮文耀,張殿剛

(大連市人工影響天氣辦公室,遼寧 大連 116001)

隨著新一代天氣雷達高時空分辨率探測及全國布網建設,使天氣監測和預報準確性得到了極大提高,而新一代天氣雷達在人工影響天氣中的應用[1-3],特別是在人工增雨、防雹決策指揮等方面發揮著越來越突出的作用[4-7],已成為人工影響天氣科學決策指揮作業不可缺少的重要工具。通過幾十年人影作業實踐和分析,人工增雨作業預警、決策等方面研究取得了重要成果[8-10]。許多省、市結合當地實際,綜合不同雷達特征參數作為增雨潛力分析[11-12]和作業決策[13-14]判別指標。并通過實踐證明,催化云體過冷層越厚,催化潛力越大,作業效果越好[15-17]。且通過數值模擬得到,增雨最佳時機選擇在對流云降水初期,或層狀云、積層混合云降水云系發展旺盛階段[18]。

遼東半島最南端的大連市受三面環海等特殊氣候影響,淡水資源嚴重匱乏。隨著2003年SC型多普勒天氣雷達建成并投入業務使用,大連市人影辦在多年作業實踐和歷史資料分析基礎上,研究和建立了以雷達特征參數為主的火箭增雨作業預警、決策判別指標體系[17],研發了基于SC多普勒天氣雷達的火箭人工增雨流動作業決策指揮系統[18-20],并實現業務運行,在大連市農業抗旱、水庫蓄水和生態環境保護等方面發揮了重要作用。2015年SA新一代多普勒雷達在大連投入應用。通過大連市增雨防雹決策系統業務運行發現,雷達作業決策時常出現過去未曾有過的誤判,甚至將強雹云判別成單體雹云,可能是不同型號雷達特征參數和決策指標存在差異所致。為了訂正雷達判別指標及補充建立大連市冬季增雨(雪)雷達決策指標,通過對2016—2018年大連市86次降水過程SA多普勒雷達資料進行PUP處理和分析,根據冷云催化原理和數值模擬結果[18]等,建立了基于SA多普勒天氣雷達人工增雨(雪)作業預警、決策判別指標提升了人影科學作業決策指揮能力。

1 資料與方法

采用2016—2018年大連市7個基本站(大連、旅順、金州、瓦房店、普蘭店、莊河、長海)的86次降水天氣過程(3個基本站過程雨量≥5 mm)相關氣象資料,以及SA多普勒雷達探測基數據資料。通過對高空天氣圖資料、探空資料進行統計[21]和分析,得到了大連市適宜人工增雨(雪)的降水天氣形勢場特征及層結穩定度;對雷達基數據資料進行PUP分析,得到了雷達特征參數、降水回波特征及主要降水云系特征;結合冷云催化及數值模擬結果[18],建立了SA多普勒雷達的人工增雨作業決策判別指標;利用2019年41次降水過程及4月13日一次作業實例對大連市增雨雪決策指揮系統進行了業務運行及雷達資料反演指標分析和驗證。

2 人工增雨(雪)天氣特征

2.1 降水形勢場特征

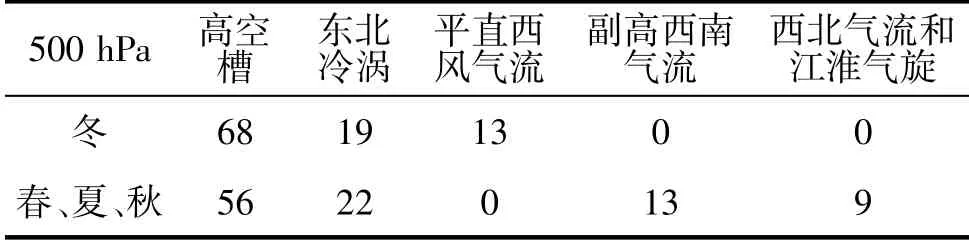

2016—2018年大連市共出現86次降水(≥5 mm)天氣過程,其中,冬季(11—2月)降水34次,春、夏、秋季降水52次。對高空500 hPa天氣圖分析得到,冬季出現降水的高空形勢場主要為高空槽(68%)、東北冷渦(19%)和平直西風氣流(13%);春、夏、秋季高空形勢場主要為高空槽(56%)、東北冷渦(22%)、副熱帶高壓西南氣流(13%)、西北氣流和江淮氣旋(9%)。其中,高空槽和東北冷渦占比較大,為75%(表1),是大連適宜人工增雨(雪)主要降水天氣形勢。

表1 大連市適宜人工增雨(雪)的500 hPa降水天氣形勢場所占比例 %

2.2 大氣層結穩定度

對86次降水天氣過程的不穩定參數沙氏指數(Si)分析發現,產生降水時大氣層結多為穩定層結(Si>0),只在夏季副熱帶高壓、東北冷渦和江淮氣旋形勢下的降水過程才出現不穩定層結(Si<0)。由此可知,大連市秋、冬季實施地面燃煙爐增雨(雪)作業時,大氣中、低層(700、850 hPa)高空槽前上升運動[20]與地面低壓輻合上升[20]運動配合較好,是地面煙爐增雨(雪)有效作業的基本前提。

3 人工增雨(雪)雷達決策指標分析

大連市人工增雨(雪)主要采用火箭和地面燃煙爐催化系統,其中,火箭(固定和移動)主要實施春、夏、秋季的人工增雨作業;地面燃煙爐主要在冬季實施增雨(雪)作業。

3.1 增雨作業預警指標

在火箭車增雨移動作業中,需進行作業預警分析(即車輛適時調度)。臨近(3~0 h)作業時,通過雷達實時監測及作業預警指標分析[19]確定火箭車出發時間和作業預設點。

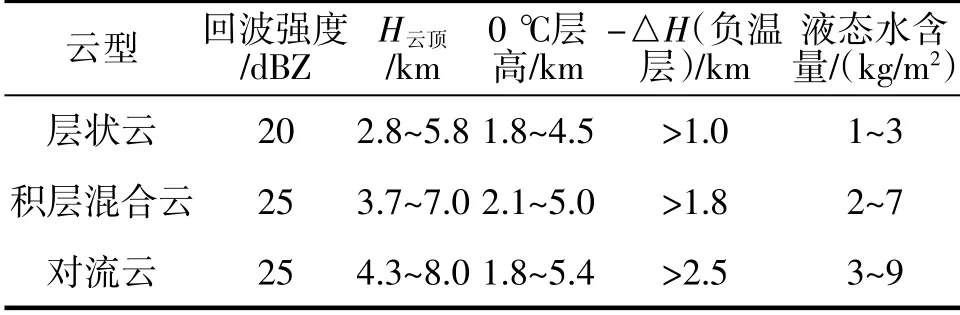

2015年SA多普勒雷達在大連投入業務使用。對2016—2018年春、夏、秋季52次降雨天氣過程雷達資料進行PUP分析及雷達回波特征等分析,得到了主要降雨云系為層狀云、積層混合云和對流云共169個個例,其中積層混合云106個、對流云41個、層狀云22個。根據冷云催化原理和數值模擬結果[18-19](層云、積層混合云作業時機應選擇在降雨發展旺盛階段和對流云降雨初期)等綜合分析,獲得了不同類型云的作業預警指標(表2)。

表2 不同類型云的作業預警指標

作業預警指標寫入了大連市火箭增雨決策指揮系統[20]并業務應用。通過雷達監測及作業預警指標,可適時輸出作業預警方案[20],進行車輛適時調度。利用2019年春、夏、秋季28次降雨天氣過程的76個不同類型云雷達回波個例進行系統業務運行及雷達作業預警指標分析和驗證,經數據統計,準確率達87%。

3.2 人工增雨(雪)作業決策指標

作業決策(即作業時機選擇)是科學有效作業關鍵要素之一。主要通過雷達實時監測及指標判別確定。由于冬、夏季降水回波特征參數差異,為了科學精準作業,針對不同季節,采用原火箭增雨決策指標研究方法[17]進行了SA多普勒雷達的增雨(雪)作業決策指標分析及完善建立。

3.2.1 春、夏、秋季人工增雨作業決策指標

在預警指標基礎上,結合雷達特征參數值及其變化,建立了SA多普勒雷達的人工增雨作業決策判別指標(表3)。

表3 基于SA多普勒天氣雷達的人工增雨作業決策判別指標

該判別指標寫入了大連市火箭人工增雨決策指揮系統[19]并業務應用。經2019年76個個例的驗證,準確率達93%。

3.2.2 冬季人工增雨(雪)作業決策指標

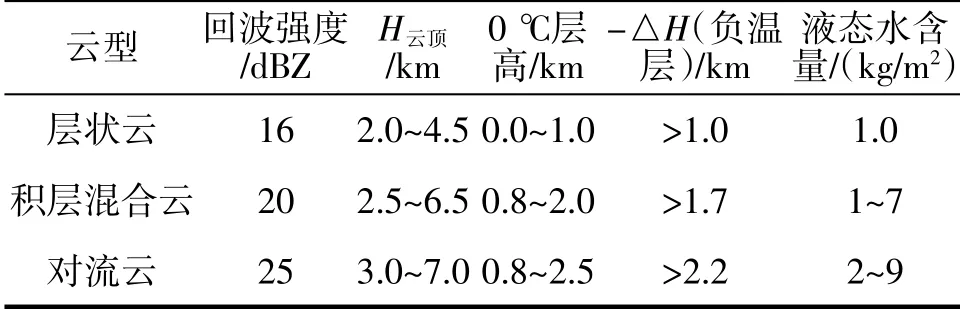

對2016—2018年冬季34次降水過程的雷達基數據資料進行PUP分析,根據獲得的雷達回波特征和特征參數值及其變化,得到了大連市冬季主要降水云系為層狀云(31個)、積層混合云(41個)和對流云(19個)91個個例,結合冷云催化原理及數值模擬結果[18]等綜合分析,建立了SA多普勒雷達的人工增雪(雨)作業決策判別指標(表4)。

表4 基于SA多普勒天氣雷達的人工增雪(雨)作業決策判別指標

該作業決策指標寫入了大連市人工增雨雪決策指揮系統[20]并投入業務應用。利用2019年冬季13次降水過程的34個不同類型云雷達回波個例進行了系統業務運行及雷達決策指標分析和驗證,準確率達91%。

采用相同雷達特征參數和方法研究建立的SA多普勒雷達決策判別指標與原SC多普勒雷達決策指標進行對比發現,雷達特征參數指標存在一定差異,即SA型回波強度(反射率因子)平均增大5 dBZ、回波頂高減小1~2 km、垂直積分液態水含量增大1~3 kg/m2。由此可見,不同型號雷達的人影作業預警、決策指標可能存在差異,在業務應用中,需及時進行訂正分析。通過完善建立的大連市人工增雨(雪)決策指標體系及業務應用,提升了系統的科學決策和作業實時指揮。

4 人工增雨實例分析

2019年4月13日大連市出現一次降雨天氣過程,大連市人影辦組織實施了火箭人工增雨。對本次過程進行火箭增雨指揮系統業務運行和雷達資料反演決策指標判別及綜合分析,取得了預期效果。

4.1 天氣形勢場分析

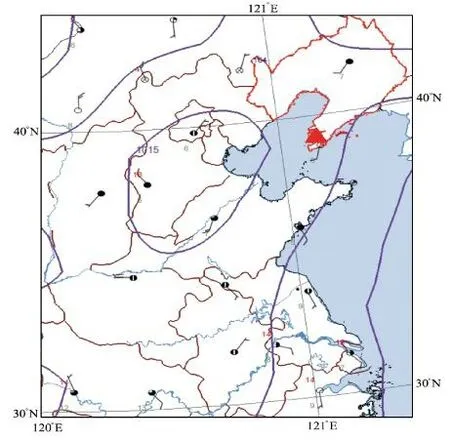

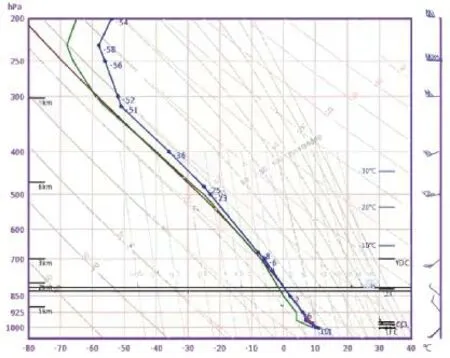

受高空槽影響,4月13日大連市出現小雨天氣過程。通過形勢場分析可知,在13日08時高空500 hPa上有一寬廣淺槽橫跨我國東北,大連市上空為平直偏西氣流場(高層上升運動偏弱[22]),對應850 hPa槽前西南氣流場(即低層上升運動較強[21]);地面圖上,大連位于閉合低壓前部均壓場中,水平風速較小,為2 m/s(圖1),并擴展到850 hPa高度。由大連探空資料分析可知,本次降雨過程大氣層結為穩定層結(圖2)。

圖1 2019年4月13日08時地面天氣圖

圖2 2019年4月13日20時T-lnP圖

4.2 雷達決策及人工增雨

正值春季農業抗旱,大連出現小雨天氣過程,大連市人影辦提前做好火箭增雨各項準備,時刻關注天氣,根據系統業務運行,組織實施了火箭增雨作業。利用6 min一次雷達基數據資料進行PUP處理和系統業務運行,以及雷達資料反演,再現了SA多普勒天氣雷達作業預警、決策指標判別和火箭增雨實時指揮作業過程。

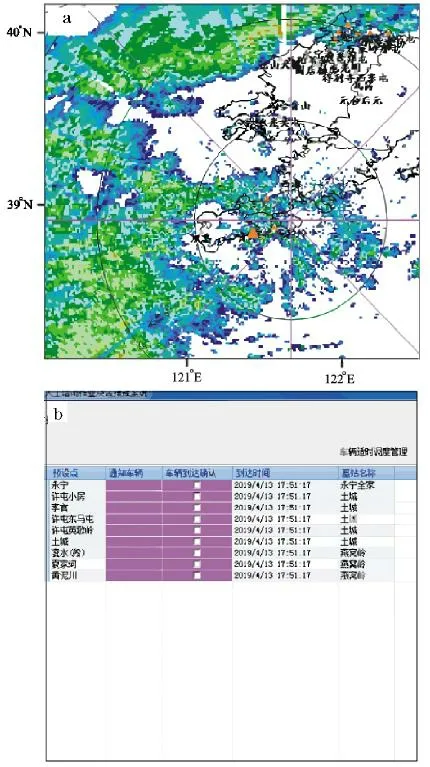

通過系統業務運行,13日17:51雷達決策平臺發出了黃泥川(圖3a中橘色小三角)等作業點的作業預警,并輸出了作業預警方案[20]。指揮員經過人工訂正(分析大連市火箭車到達黃泥川作業點需1 h等)后,下達了火箭車出發到達黃泥川等作業點的作業指令。

圖3 2019年4月13日17:51雷達決策指揮平臺適時輸出顯示

同時,對PM2.5實時觀測資料分析得到,降雨前大連市出現了較長時間的大氣污染(即PM2.5>100維持了24 h),大連市人影辦在重點實施農業抗旱增雨同時,也兼顧開展對大連市區空氣凈化、減輕大氣污染影響的增雨作業。

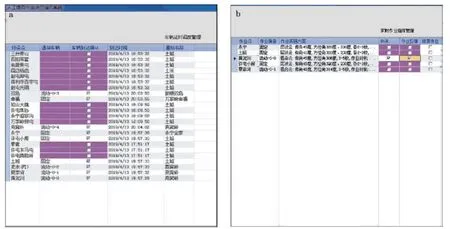

當增雨火箭車到達作業預設點后,20:27雷達決策指揮平臺輸出黃泥川等作業點作業決策報警(圖4a)及作業實施方案[17](圖5)。指揮員經訂正分析發現,黃泥川等作業點上空的降雨云中液態水含量較充沛(圖4b),且垂直積分液態水含量較大,為4~9 kg/m2,表明此時作業云中增雨潛力較大。

圖4 2019年4月13日20:27雷達決策指揮平臺適時輸出顯示

圖5 2019年4月13日20:27雷達決策指揮平臺適時作業預警和決策顯示

大連市人影辦抓住有利時機,實時指揮黃泥川等3個作業點在20:28和20:58實施了兩次火箭增雨作業,共發射增雨火箭彈18枚[17]。

對黃泥川作業點做了實施方案調整,達到大連市區空氣凈化的增雨目的,間隔30 min兩次作業,共發射增雨火箭彈6枚(3枚/次),45°發射仰角(-13℃層高度),方位角為西南(下游大連市區)。經測算,黃泥川作業點距大連站約20 km,其作業高度4 km(火箭彈道參數45°發射仰角)處的水平風向為西南偏西風、風速為10 m/s(圖2)。對作業云體移動計算分析,作業后40~80 min(即21—22時),作業云將移到大連市區。根據大連站地面小時觀測雨量,20時(作業階段)為2.5 mm,21、22時(即作業云體影響階段)分別為3.1和3.7 mm。作業后,大連市區地面雨量的增加與黃泥川作業點作業云體對大連市區的影響時段相吻合,達到了預期效果。

此外,在大連市雨量增大的同時,近地面大氣細顆粒物濃度PM2.5逐漸減小,在23時減小到68(<75)。由此表明,一定程度的濕沉降過程對本地源大氣污染起到減輕和緩解作用。

通過人工增雨決策指揮系統業務運行和雷達反演決策指標分析,雷達決策指揮平臺能適時、準確輸出火箭增雨作業預警、決策指標判別結果,進行實時指揮。

5 結論

(1)對2016—2018年大連市產生的86次降水過程高空500 hPa形勢場分析,以及不同季節降水過程SA多普勒雷達基數據資料進行PUP分析,得到了幾種適宜人工增雨雪作業的高空形勢場和雷達決策判據指標。冬季形勢場主要為高空槽、東北冷渦和平直西風氣流,春夏秋季為高空槽、東北冷渦、副高西南氣流、西北氣流和江淮氣旋,高空槽和東北冷渦占75%,是大連市主要降水天氣系統。通過雷達資料分析,得到大連市主要降水云系(即層狀云、積層混合云和對流云),根據冷云催化原理及數值模擬結果等綜合分析,建立SA多普勒雷達的人工增雨(雪)作業預警、決策判據指標(回波強度≥16 dBZ、垂直積分液態水含量≥1 kg/m2)。

(2)利用2019年41次降水過程(春、夏、秋季28次,冬季13次)統計得到的110個不同類型云雷達回波個例進行了雷達作業預警、決策指標分析和驗證,得到了87%及以上準確率。對4月13日一次實例進行了火箭增雨指揮系統業務運行和雷達反演決策指標判別,將新建SA多普勒雷達決策指標寫入人工增雨(雪)決策指揮系統,提升了系統科學決策和作業指揮能力,取得預期效果。