一院一線宜傳承

——風箏之都的紅色印記

文王立群

初秋稍有微涼,虞河兩畔,樹葉開始泛出迷人的紅色,裝點著這座因風箏而聞名于世的城市。濰坊市人民醫院背后的一組老建筑旁,不時有人駐足。從鬧市的繁華到此間的寧靜,只有林木相隔。很多人不知道,這座被稱為“樂道院”的古樸建筑,曾是日軍侵華期間中國境內最大的“集中營”。虞河從其院前流過,蜿蜒向北,經紅色文化的沃土昌邑,最終匯入萊州灣。

從濰城、寒亭到昌邑,從樂道院到昌北縣委舊址,再到抗日殉國烈士祠,虞河在滋潤這座城的同時,也串起這座城市的紅色文化印記,一如她曾經的名字“溉河”,灌溉大地,更灌溉一方人的心靈沃土。

一院:從集中營到革命搖籃

集中營,曾經更多存在于電影中,存在于遙遠的歐洲,到過樂道院,我們才發現,原來它離我們如此之近。

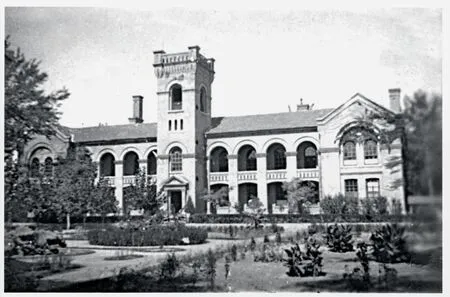

始建于1882年的樂道院,最初是集教會、學校、醫院于一身的綜合性場所。五四運動爆發之后,這里也曾是濰縣革命早期的活躍地之一,被稱為“濰縣革命的搖籃”。二戰時期,這里成為西方僑民的噩夢之地,在侵華日軍的控制下被稱為“東方的奧斯維辛”。在那段艱苦的歲月里,被囚禁于樂道院的僑民與濰坊的抗日志士們一起,書寫過可歌可泣的抗戰故事。正因為這段共同經歷的抗戰史,今天的濰縣樂道院成為濰坊市國際交往和文化交流的重要窗口、開展愛國主義和革命傳統教育的重要陣地,也成為二戰期間國際僑民與中國人民團結反抗日本法西斯的正義斗爭及國際主義精神的象征。

齊魯大學前身廣文大學主教學樓就座落在樂道院內

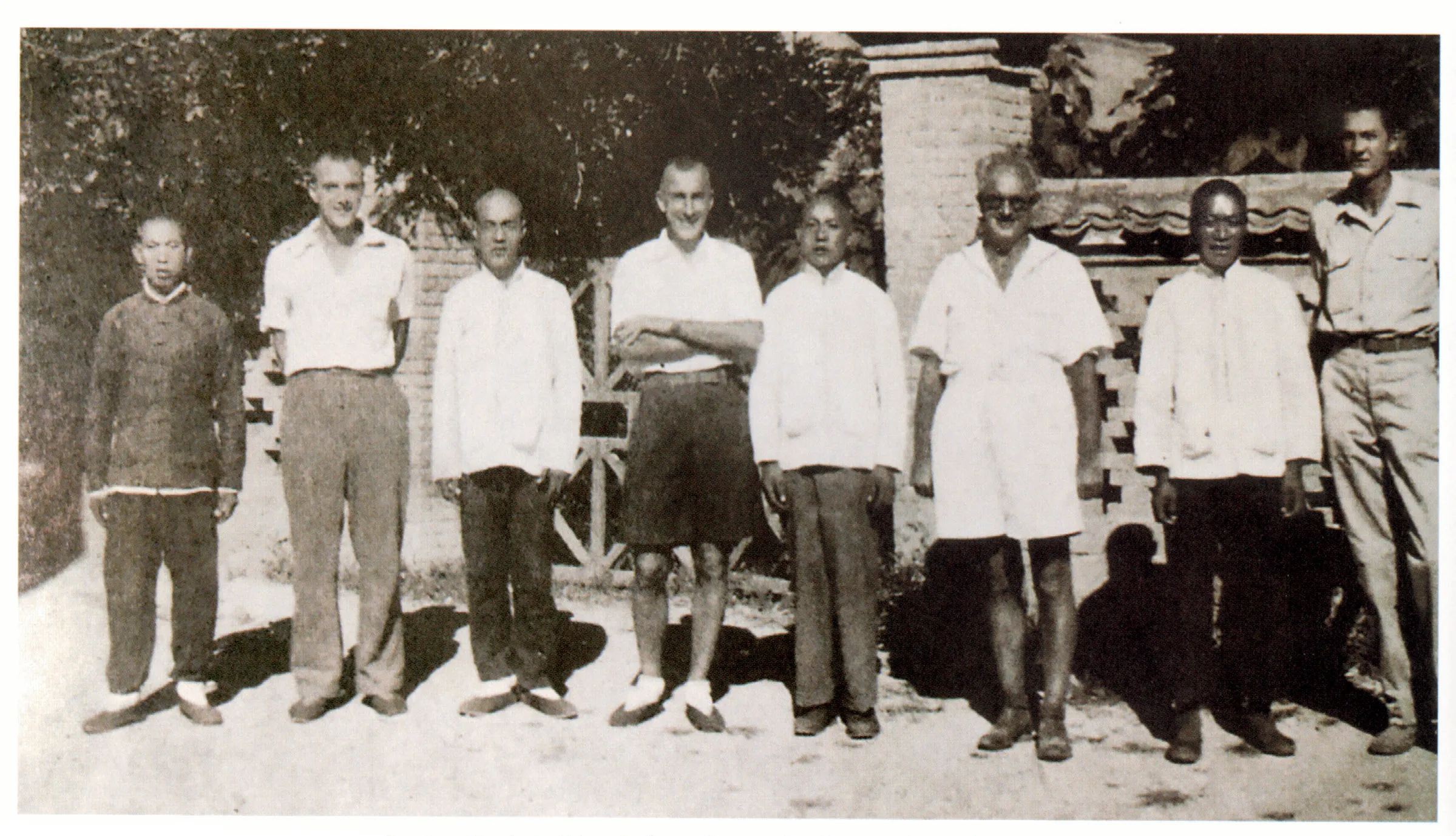

當地居民協助僑民逃出集中營后合影

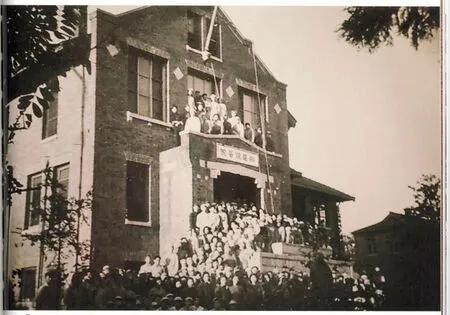

抗戰勝利后,樂道院又承擔起新的紅色使命。1948年,作為魯中重鎮的濰縣解放后,中共華東局決定組建一所以政治思想教育為主、培養青年干部的革命大學。同年夏,華東大學在樂道院成立。隨著解放區的迅速擴大,急需大批干部,中共中央華東局和山東分局決定從華東大學抽調干部、學員組成工作隊南下。一批又一批年輕人成為南下干部,奔赴祖國各地。不到三年的時間里,華東大學共培養了有社會主義覺悟,勇于獻身革命事業的干部4000多人,為支援解放戰爭和新中國的建設事業做出了突出貢獻。

今天的樂道院,已經是中宣部命名的全國愛國主義教育示范基地,大量的歷史圖片、文物陳列,向來往的人們講述曾經的崢嶸歲月。

一線:紅色地標連點成線

虞河一路向北,很快就進入革命老區昌邑。這里,曾是抗日戰爭時期膠東軍區與其他戰略區的唯一聯系通道。這條由無數共產黨人信念鑄就的戰略通道,架起山東連接延安的紅色生命線,影響著山東戰局乃至全國戰局。

1949年10月1日,人民政府接管后的樂道院醫院工作人員慶祝新中國成立

昌邑市龍池鎮馬渠村,曾是渤海走廊的重要節點、昌北縣委駐地。為了保衛縣委、保衛家鄉,馬渠村群眾積極參軍參政,擁軍支前,對敵斗爭頑強,民兵威震四方,掩護干部傷員,被譽為昌北根據地的“紅色堡壘村”。

戰爭年代,馬渠村有著名的“三多”:參政多、參軍多、出干部多。抗戰全面爆發之初,馬渠村就組建了100多人的“民先”隊伍,成立了村黨支部。抗戰時期,昌北全縣9個區先后25任書記中有10人來自馬渠。村里的賃鋪胡同出過6位區以上干部,被人們稱為“書記胡同”。據1957年統計數據顯示,該村在職的縣團級以上干部達57人,被譽為“革命干部的搖籃”。

今天,昌邑市在馬渠村建立紅色馬渠教育基地,以馬渠村史館為中心,對魏惜珍、魏堅毅和陳挺等名人故居、縣委宣傳部舊址、革命烈士魏汝干和魏振棟等的故居一系列革命遺跡進行還原和展示,記錄歷史、傳承紅色基因。

不僅在馬渠村,近年來,昌邑市根據革命文物資源分布情況,將紅色文化遺跡聚點成線,東線串聯西海軍分區后方醫院舊址、中共膠北特委舊址、李福澤將軍事跡陳列館等;西線串聯紅色馬渠、渤海走廊革命斗爭陳列館、昌邑縣抗日殉國烈士祠等;南線則將市黨史館、膠河戰役烈士陵園、昌南縣委舊址等連成一片,構建起全市黨史學習教育和紅色文化旅游新格局。

昌邑膠北特委舊址(楊超/攝影)

一人:讓紅色文化代代相傳

“參軍多”的特質不僅屬于馬渠村,還屬于整個龍池鎮。據不完全統計,抗日戰爭時期,龍池鎮共有2100余人參與支前。總共1萬多人口的龍池鎮先后有528人奔赴抗日前線,涌現出了無數“一門二英”“一門三英”的光榮家庭。抗日殉國烈士祠里,一位名叫魏鐵良的退伍軍人,向來往的人們講述著英烈們的故事。

2012年6月23日,魏鐵良清楚地記得這個日子,從那一天開始,魏鐵良承擔起管理烈士祠的重任。每天早晨不到7點,70歲高齡的魏鐵良就會來到祠堂,打掃院子,擦拭牌位,給先烈們上香、敬軍禮。

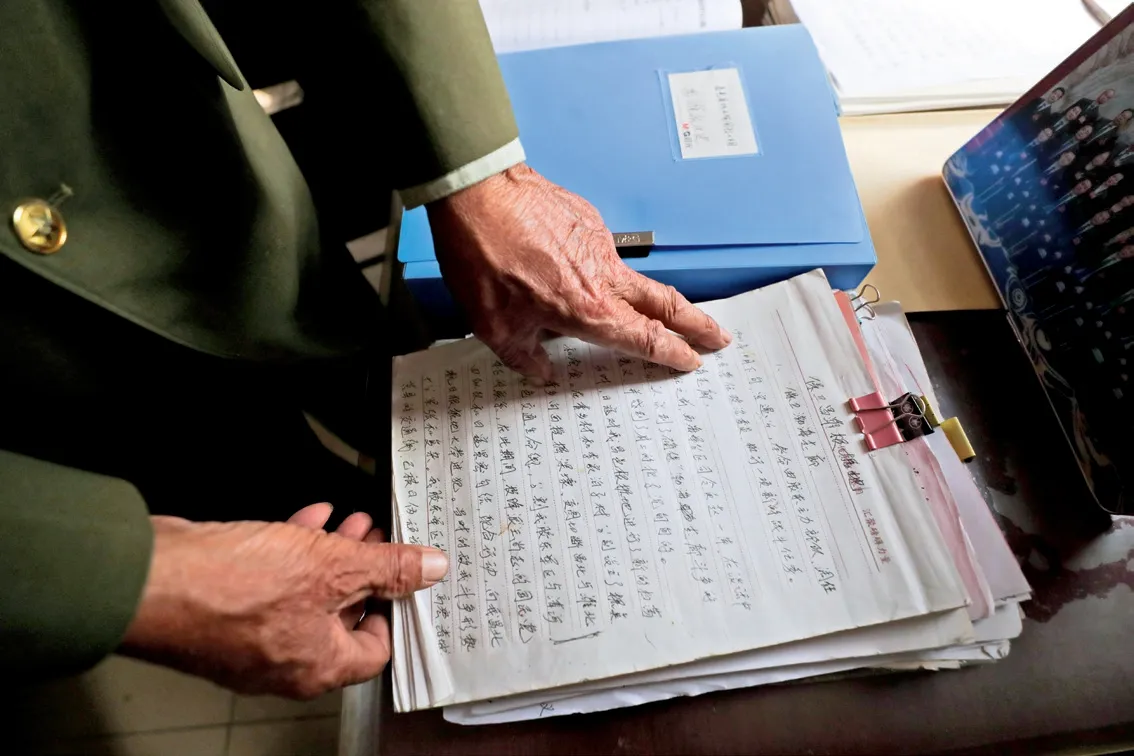

魏鐵良還成了烈士祠的講解員。最多的時候,他一天接待過四十多個學習團隊。作為一名退伍老兵和老黨員,憑借著忠誠和信仰,魏鐵良在烈士祠一守就是十余年。這些年來,他不僅將烈士祠管理得井井有條,還利用空閑時間走訪烈士后人,搜集整理出近10萬字的烈士事跡材料,他說:“抗戰期間,昌北大地上有四支隊伍奔向了山東抗日的戰場。我要把它整理出來,讓更多的人看到,增強人們愛黨愛國愛社會主義的情懷,更讓先烈永存世人心中。”

“在統計和整理過程中我發現,這些先烈犧牲的時候大都是二十幾歲,超過30歲的都不多。一個個正值青春年華的生命,就這樣永遠倒下了。”很多到訪者都會問:“這些烈士有后代嗎?”魏鐵良堅定地說:“有,當然有,而且很多很多,我們昌邑人民、山東人民甚至全國人民都是他們的后代。”

如今,在濰坊這片紅色沃土,越來越多如魏鐵良一般的人投入到紅色文化的保護和傳承之中,越來越多的紅色文化遺產在經歷“保得住、用得好、活起來”的過程,讓紅色文化基因借助遺產深度傳承,讓紅色血脈在時代的演進中賡續新篇。

魏鐵良整理出的近10萬字的烈士事跡文稿(楊超/攝影)

昌邑革命文物工作成功做到“保得住、用得好、活起來”(楊超/攝影)