海螺溝冰川退縮區中鉻的分布、累積與來源

楊聞強,曾熙雯,呂 展,劉楠濤,陳霈嘉,王 訓,申 鴻,3,王定勇,3*

海螺溝冰川退縮區中鉻的分布、累積與來源

楊聞強1,曾熙雯1,呂 展1,劉楠濤1,陳霈嘉1,王 訓2,申 鴻1,3,王定勇1,3*

(1.西南大學資源環境學院,重慶 400715;2.中國科學院地球化學研究所,環境地球化學國家重點實驗室,貴州 貴陽 550081;3.重慶市農業資源與環境研究重點實驗室,重慶 400716)

以青藏高原海螺溝冰川退縮區為研究對象,借助其長達160a的植被演替序列,探討Cr的時空分布和累積循環特征,并解析其潛在來源.結果表明,退縮區C層土壤Cr含量為(155.17±32.68) mg/kg,顯著高于O層(48.23±10.21) mg/kg (<0.05).隨著植被的演替,O層土壤Cr含量隨淋溶作用的增強而逐漸降低.在植被系統中,各演替階段優勢種對Cr均無顯著富集特征(<1).此外,土壤是冰川退縮區生態系統的主要Cr庫(2269.90±234.57) mg/m2,而各樣地O層土壤Cr儲量約為植被的9~20倍.隨著演替的進行,土壤有機質含量升高而植被的“歸還作用”減弱,導致Oi、Oe層土壤Cr儲量逐漸減小而Oa層和植物Cr儲量逐漸增大.研究發現,“高循環強度-低吸收利用”為冰川退縮區生態系統中Cr的主要循環策略.根據主成分解析結果,貢嘎山土壤Cr以母質土壤風化來源為主(68.89%),而大氣沉降對其影響并不顯著.

冰川退縮區;時空分布;循環特征;源解析

鉻(Cr)作為環境中重要的有毒重金屬污染物,具有危害大、隱蔽性強、難降解等特征.人類活動和地質作用產生的Cr可通過風化堆積、大氣沉降等方式進入土壤環境并在其中積累[1-3].一方面,土壤中過量的Cr(特別是Cr(Ⅵ))會抑制植物的生長,從而降低生態系統的初級生產力;另一方面,土壤中Cr可以通過食物鏈隨生物富集放大,進一步對人體健康和生態安全造成威脅[4-7].

作為地球的“第三極”,青藏高原對全球環境和氣候的變化極為敏感.海螺溝冰川作為青藏高原東緣最具規模且海拔較低的海洋性冰川之一,其生態環境隨冰川的退縮快速變化,且發育著自小冰期至今完整的植被演替序列[8],因此可作為海洋性冰川退縮區的典型代表.隨著全球氣候變暖加劇,冰川加速消融,冰川消融后所形成的冰川退縮帶能夠近似表征植被的原生演替過程,為研究Cr的歷史變化與積累過程提供了天然平臺[9-11].由于植被演替和氣候變化,重金屬在冰川退縮區土壤-植被系統中的生物地球化學行為也會隨之發生改變[12-13],而冰川退縮后形成的森林土壤可能是重金屬重要的匯[14-17].如今有關冰川退縮區Cr的遷移累積機理尚不明晰,鮮有關于植被的演替如何影響群落凋落物中Cr的歸還和植被系統對Cr的富集,進而改變Cr在土壤-植被系統中的分布,以及植被-土壤格局變化如何影響土壤Cr的累積,從而導致土壤Cr庫的大小發生改變等問題的相關研究.

本研究以貢嘎山海螺溝冰川退縮區為研究對象,分析百年來植被演替各階段土壤-植被系統中Cr的分布格局與積累過程,探討了Cr在冰川退縮區生態系統中的循環特征,并對土壤Cr的主要來源進行了定量解析,旨在為高寒山區Cr積累過程的研究提供參考.

1 材料與方法

1.1 樣地概況

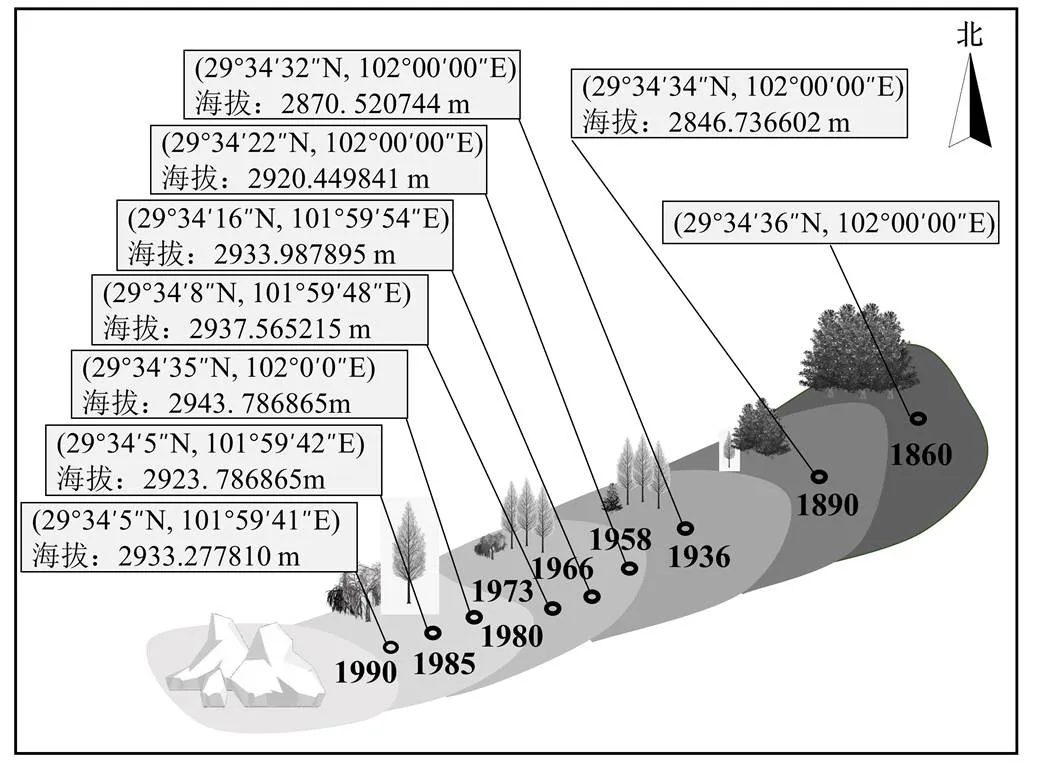

貢嘎山(29°30′~30°20′N,101°30′~102°15′E)位于四川盆地與青藏高原交界地區[8],地處青藏高原寒帶和溫暖潮濕亞熱帶季風區域的過渡地帶[18].本研究區域海螺溝冰川退縮區(29°34′21″N, 102°59′42″E) (圖1),地處貢嘎山東坡,屬山地寒溫帶氣候類型,年平均氣溫3.8℃,年降水日數在260d以上,年平均降水量約1960mm[19].海螺溝冰川自小冰期開始退縮以來,受人為干擾較小,冰川退縮明顯且無冰進過程,形成了長達2km的完整植被演替序列,同時具有連續的成土過程[8,20].本研究通過樣地優勢木與原生裸地的關系確定冰川末端位置.對于退縮時間小于80a的樣地,采用冬瓜楊優勢木確定年代;退縮時間大于80a的樣地,采用峨眉冷杉優勢木確定年代.根據Sun等[21]的研究,海螺溝冰川退縮區先后經歷了先鋒植物發展時期(1980~2005年樣地)—以冬瓜楊為主的闊葉林時期(1958~1980年樣地)—由先鋒植物闊葉林群落向針葉林頂級群落的過渡時期(1930~1958年樣地)—以云冷杉為主的高山暗針葉林頂級群落時期(1860~1890年樣地).

圖1 貢嘎山海螺溝冰川退縮區采樣點

1.2 樣品采集與預處理

于2016年、2018年分別集中采集了冰川退縮時間介于1860~2005年樣地的土壤和植物樣品[22].鑒于同一時間采集的樣品類型相同,不會對樣品的可比性產生顯著影響.其中包括9個土壤采樣地(1990年、1985 年、1980年、1973年、1966年、1958年、1936年、1890年和1860年)和12個植被采樣地 (2000年、1990年、1985年、1980年、1973年、1970年、1966年、1958年、1936年、1930年、1890年和1860年).冰川退縮區中群落演替的各個階段分別設置2~4個土壤及植被采集樣方.具體而言,每個采樣地大小為10m×10m,在各重復樣地內,采用蛇形布點的方式,混合5~6個采樣點采集的凋落物(Oi層),組成500g左右的樣品,以減小空間異質性的影響.本研究的土壤樣品按照層次分布采集了半分解層(Oe層)、全分解層(Oa層)和母質層(C層,主要為冰磧沉積物)土壤,其中Oi、Oe和Oa層共同組成土壤有機質層(O層),并測量其容重.由于演替序列時間較短,樣地尚無明顯礦質層土壤發育.其中各采樣點Oa層土壤厚度:各樣地C層土壤采樣深度為25cm.植物樣品按部位采集了樣地中喬木層的主要植被(包括冬瓜楊、云冷杉、沙棘和柳樹)的樹枝、樹葉、樹皮、樹干和根(分為細根、中根、粗根).值得注意的是,部分采樣點空間異質性較大,在高異質性樣點采樣仍不可避免存在誤差.

采集的土壤樣品于干燥陰涼無塵室內風干后,經瑪瑙研缽研磨過200目篩(74μm),同一樣品重復研磨過篩5次.采集的植物樣品于50℃烘箱烘干后,使用電動研磨機研磨并過60目篩(420μm),同一樣品重復操作直至全部過篩.不同樣品研磨前用酒精擦洗瑪瑙研缽、電動研磨機和篩網.處理后的風干土壤與植物樣品分別稱量并記錄其干重,置于聚乙烯密封袋中保存.

1.3 化學分析

土壤和植物樣品經消化預處理后用電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)測定微量重金屬含量(Cr、Li、Pb、Zn、Cd、As等)[14],具體步驟為:在高壓密閉罐中,分別利用HNO3+HF和HNO3+H2O2混合酸對土壤和植物樣品進行消解處理,并采用ICP- MS(Agilent-7900)對試樣中微量重金屬的含量進行測定.儀器穩定狀態下,將每10個樣品設置為一組并測定一次標準物質[土壤標準物質為GBW07405(GSS-5)黃紅壤土壤成分分析標準物質,植物標準物質為GBW10020(GSB-11)柑橘葉生物成分分析標準物質].本研究土壤加標回收率為102%~107%,植物加標回收率為88%~103%.每組設置1個空白樣品和1對平行樣品.測定過程中,每個樣品測定前使用1%HNO3清洗進樣管,以保證空白信號殘余低于0.1%.平行測定的兩次數據標準偏差控制在5%以內.

1.4 統計分析

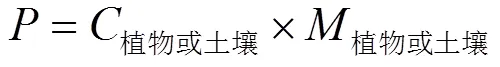

本研究利用生物富集系數()表示植物對土壤Cr的富集程度,計算公式如下:

式中:植物為植被各部位Cr含量;土壤為土壤O層和C層Cr含量的加權平均值.若>1,則表示Cr在植物體顯著富集.

土壤和植被Cr儲量()的計算如下:

式中:為樣品的Cr含量;為容量大小.

按照植物的生物量,對各喬木類植物的Cr含量進行加權平均,得到喬木類植物Cr的加權平均含量(喬木):

式中:為生物量;H、S、P、A分別代表云冷杉、冬瓜楊、柳樹、沙棘.

采用元素生物循環平衡公式,描述Cr在生態系統中的循環特征[23]:

式中:GPP為植物的年生產力;Oi為樣地土壤凋落物層的Cr含量;為樣地的年凋落物產量;C、R、A分別為各樣地植物Cr的年凈積累量、年歸還量和年吸收量.

元素的循環利用系數公式[24]: