非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的本真性:實(shí)踐中的概念誤用與路徑混淆*

唐璐璐

引言:從一次實(shí)驗(yàn)性調(diào)查說起

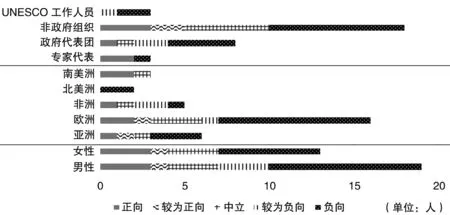

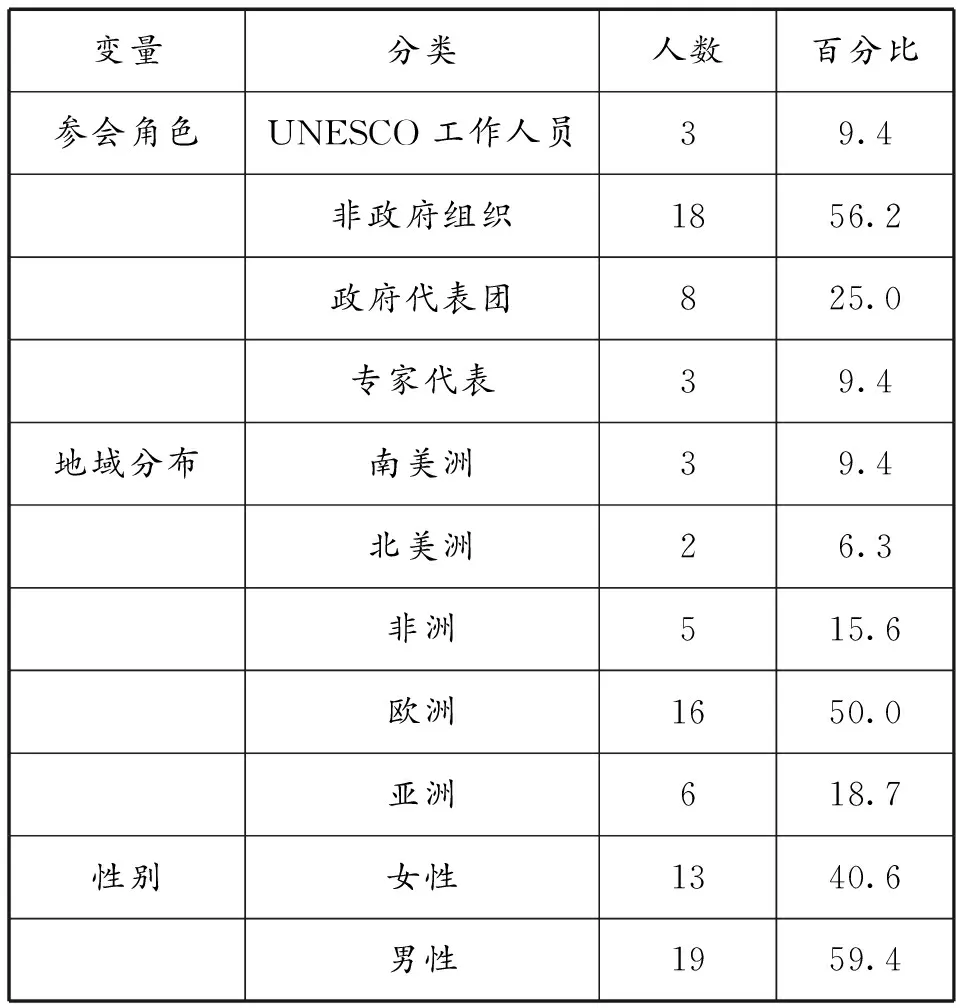

2018年11月26日至12月1日,保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會(以下簡稱為“委員會”)第13屆常會在毛里求斯路易港舉行。會議期間,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)(以下簡稱“非遺”)非政府組織論壇(ICH NGO Forum)(1)《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》框架下認(rèn)證了一批非政府組織為委員會提供咨詢服務(wù),目前獲得認(rèn)證的組織或機(jī)構(gòu)共184個(gè),詳見UNESCO, https://ich.unesco.org/en/accredited-ngos-00331,訪問日期:2022年6月7日。“NGO論壇”是這些認(rèn)證非政府組織交流和合作的平臺。部分成員(2)調(diào)查主要由任職于塞爾吉巴黎大學(xué)的Chiara Bortolotto和佛蘭德非物質(zhì)遺產(chǎn)工作坊(Workshop intangible heritage Flanders)負(fù)責(zé)人Jorijn Neyrinck發(fā)起。本人協(xié)助了本次采訪的部分拍攝工作,已征得兩位發(fā)起人同意,在本文使用此次采訪的相關(guān)材料。發(fā)起了一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)性調(diào)查。由一名成員身著胸前印有“本真的”(Authentic)的衣服,同時(shí)將“非遺”(ICH)的標(biāo)志掛在胸前,旨在了解參會人員看到這兩個(gè)概念同時(shí)出現(xiàn)時(shí)的反應(yīng)以及對二者關(guān)系的認(rèn)識。調(diào)查采取隨機(jī)采訪方式進(jìn)行。訪談對象根據(jù)參會角色可分為聯(lián)合國教科文組織(以下簡稱“UNESCO”)工作人員、締約國政府代表團(tuán)成員、專家代表(3)需要說明的是,專家代表也是以締約國政府代表團(tuán)身份參會的;因其在非遺研究領(lǐng)域的專業(yè)性與政府代表團(tuán)中的外交官或其他政府官員有區(qū)別,筆者將其單獨(dú)劃分為一類。以及非政府組織成員(4)以觀察員身份參會。;在地域上涵蓋了締約國所在的主要大洲(表1)。根據(jù)這項(xiàng)調(diào)查的訪談結(jié)果可知,對于“非遺”與“本真的”關(guān)系,不同立場的利益相關(guān)者呈現(xiàn)出較為復(fù)雜的情感(圖1)。

圖1 對“本真性”概念的態(tài)度取向

表1 采訪對象基本特征

一、對非遺本真性的復(fù)雜態(tài)度

UNESCO工作人員對非遺與本真性的聯(lián)系基本持負(fù)向或較為負(fù)向的態(tài)度,但不同相關(guān)方對非遺本真性的理解存在偏差。如U2表示:“這是不該用的詞匯……但一些社區(qū)總是在說他們的遺產(chǎn)是本真的或獨(dú)特的。”(5)以下標(biāo)注編號的觀點(diǎn)引用,均來自于本次訪談,后文不再一一注明。U3也提出“可能這對社區(qū)來說是很重要的,本真性意味著歷史……但并不適合公約,公約針對的是活態(tài)遺產(chǎn)。”由此可見,關(guān)于非遺的本真性,至少涉及兩種立場:一是《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》(以下簡稱“2003年《公約》”)的立場,主張非遺是活態(tài)的,是當(dāng)下的;二是社區(qū)立場,他們希望通過本真性來塑造非遺的歷史性、獨(dú)特性,以及由此產(chǎn)生的合法性。

作為2003年《公約》締約國,因涉及到履約,筆者默認(rèn)除UNESCO工作人員外,政府代表團(tuán)成員是訪談對象中較為接近理解該公約理念和規(guī)則的。該類別訪談對象中有75%的人員對“非遺”與“本真的”聯(lián)系持負(fù)向或較為負(fù)向的態(tài)度。有人提出本真性是一種強(qiáng)加的外部規(guī)則,如G7認(rèn)為“非遺意味著活態(tài)的、進(jìn)行中的事項(xiàng)……但是本真性則意味著回到規(guī)則,回到一種價(jià)值評判。”但也有G3認(rèn)為“非遺是本真的”。

對于專家的采訪樣本較少,只有3位,但也呈現(xiàn)了不同觀點(diǎn)。E1認(rèn)為,“非遺和本真性對我來說非常重要,公約有多處關(guān)注‘本真性’。”E3認(rèn)為“非遺是本真的……也要有‘完整性’。”但是,E2認(rèn)為將這二者并置是非常諷刺的組合。

非政府組織代表是以觀察員身份參與UNESCO關(guān)于非遺的各項(xiàng)討論的,他們的觀點(diǎn)較能代表民間聲音。受訪者中,有約一半代表對非遺與本真性的聯(lián)系持負(fù)向或較負(fù)向的態(tài)度。例如,N2認(rèn)為,“我不認(rèn)為非遺有‘本真性’,因?yàn)檫@是關(guān)乎日常生活的,而日常生活的內(nèi)里不是‘本真性’。”N4表示,“我們相信‘多樣性’和‘對話’,不相信‘本真性’。”但也有代表表達(dá)了不同觀點(diǎn),認(rèn)為出于不同立場,對本真性的理解是不同的。N15就提到,“很難把‘本真的’這樣一個(gè)概念納入公約,但如果放到社區(qū)中,它可能就沒有那么不恰當(dāng)了,對那些人來說,它代表真實(shí)。”N3以本國的非遺項(xiàng)目舉例,“挪威的傳統(tǒng)舞蹈家和音樂家經(jīng)常用‘本真性’這一概念為他們維持傳統(tǒng)的行為正名。……雖然挪威的傳統(tǒng)是不斷變化的,我們查資料會發(fā)現(xiàn)祖母和年輕人的舞蹈方式是不同的,它是流動(dòng)的,但他們卻重視‘本真性’這一概念……他們的‘本真性’和UNESCO不鼓勵(lì)的那個(gè)‘本真性’不是同一概念。”

雖然在2003年《公約》框架下,本真性不合時(shí)宜;但是,就以上訪談結(jié)果可知,即使是在近距離參與2003年《公約》相關(guān)工作的人員中,對非遺與本真性關(guān)系的認(rèn)識仍不明朗,成員間沒有達(dá)成共識。很多人承認(rèn)本真性之于公約是不合適的,但也理解實(shí)踐中對此概念的不同認(rèn)識。這讓筆者開始思考,本真性概念為何與非遺有如此深厚的淵源?哪些人需要它?本真性對他們的功能與意義又是什么?從訪談內(nèi)容和非遺實(shí)踐來看,至少可以從對物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)概念的誤用,社區(qū)的現(xiàn)實(shí)需求以及民俗學(xué)學(xué)術(shù)范式的影響三方面去探析緣由。

二、對物質(zhì)文化遺產(chǎn)真實(shí)性/原真性的誤用

(一)真實(shí)性與原真性之辨

Authenticity的中文譯法除了本真性,也有譯為真實(shí)性、原真性。國內(nèi)物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域的官方文本,一直采用“真實(shí)性”譯法。(6)例如聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)中心、國際古跡遺址理事會、國際文物保護(hù)與修復(fù)研究中心、中國國家文物局主編:《國際文化遺產(chǎn)保護(hù)文件選編》,北京:文物出版社2007年。徐嵩齡認(rèn)為,“真實(shí)性”的翻譯對于遺產(chǎn)科學(xué)來說,還未完全對應(yīng)英文原意。根據(jù)《奈良真實(shí)性文件》(1994年)所提的“文化遺產(chǎn)的最初與后續(xù)特征”(7)《國際文化遺產(chǎn)保護(hù)文件選編》,第142頁。,Authenticity應(yīng)該包含“原初”和“真實(shí)”兩層涵義,因此“真實(shí)性”譯法不全面,“原真性”更貼切。(8)徐嵩齡:《文化遺產(chǎn)科學(xué)的概念性術(shù)語翻譯與闡釋》,《中國科技術(shù)語》2008年第3期。張成渝也提出,國內(nèi)關(guān)于“真實(shí)性”的肇始使用與Authenticity無關(guān),其在國內(nèi)遺產(chǎn)領(lǐng)域的廣泛使用是一種習(xí)慣性沿用,不具有學(xué)術(shù)層面的先天優(yōu)勢。(9)張成渝:《“真實(shí)性”和“原真性”辨析》,《建筑學(xué)報(bào)》2010年第S2期。值得注意的是,國內(nèi)最早將Authenticity與“真實(shí)性”對譯的劉臨安(10)劉臨安:《當(dāng)前歐洲對文物建筑保護(hù)的新觀念》,《時(shí)代建筑》1997年第4期。,后來也認(rèn)為“原真性”譯法較之“真實(shí)性”更優(yōu)。(11)張成渝:《“真實(shí)性”和“原真性”辨析》。《威尼斯憲章》1986年譯本(12)《威尼斯憲章》,陳志華譯,《世界建筑》1986年第3期。的譯者陳志華在2008年譯本修訂時(shí),將之前版本中Authenticity對應(yīng)的“一點(diǎn)不走樣地”譯法替換為“原真性”。相較于“真實(shí)性”僅僅強(qiáng)調(diào)“真實(shí)”,“原真性”確實(shí)多了時(shí)間維度的考量。(13)張成渝:《“真實(shí)性”和“原真性”辨析》。

雖然基于學(xué)理考量,國內(nèi)物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域的很多學(xué)者采用了“原真性”譯法,但官方文本仍統(tǒng)一采用了“真實(shí)性”譯法;對這二者的辨析也從未停止。物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)的討論,本文暫用官方文件中的“真實(shí)性”。

(二)活態(tài)遺產(chǎn)對真實(shí)性的挑戰(zhàn)

最早提及“真實(shí)性”概念的是1964年第二屆歷史古跡建筑師及技師國際會議通過的《關(guān)于古跡遺址保護(hù)與修復(fù)的國際憲章》,也稱《威尼斯憲章》。該憲章開宗明義提出,將古跡“真實(shí)地、完整地傳下去是我們的職責(zé)”(14)《國際文化遺產(chǎn)保護(hù)文件選編》,第52頁。。自此,“真實(shí)性”與“完整性”逐漸成為文化遺產(chǎn)保護(hù)領(lǐng)域的兩項(xiàng)重要準(zhǔn)則。

就“真實(shí)性”而言,《威尼斯憲章》明確“各個(gè)時(shí)代為一古跡之建筑物所做的正當(dāng)貢獻(xiàn)必須予以尊重”(15)《國際文化遺產(chǎn)保護(hù)文件選編》,第53頁。,也即歷史古跡的真實(shí)性包括其在整個(gè)歷史過程中被賦予的全部歷史信息。“二戰(zhàn)”后,歐美社會更關(guān)注建筑的文化性和歷史性,該憲章提出的保護(hù)原則回應(yīng)了彼時(shí)人們對于歷史建筑保護(hù)的基本要求,是一種博物館式保護(hù)。(16)呂舟:《〈威尼斯憲章〉的真實(shí)性精神》,《中國文物科學(xué)研究》2014年第2期。而且,這一時(shí)期,主導(dǎo)國際遺產(chǎn)保護(hù)運(yùn)動(dòng)的是以意大利為主的一小群歐洲保護(hù)專家,他們將遺產(chǎn)保護(hù)運(yùn)動(dòng)植根于人文理想及理性主義思維中,以應(yīng)對因戰(zhàn)爭和民族主義而分裂的新世界。這種理念成為《威尼斯憲章》的核心思想。(17)[美]李光涵:《從國際主義到全球化——試論〈威尼斯憲章〉和“世界遺產(chǎn)”概念的衍變》,《中國文物科學(xué)研究》2014年第2期。UNESCO于1972年通過的《保護(hù)世界文化和自然遺產(chǎn)公約》(以下簡稱“1972年《公約》”)繼承了《威尼斯憲章》關(guān)于“真實(shí)性”的表述。在1977年最早一版操作指南中,就提到物質(zhì)遺存的真實(shí)性反映在其存在的整個(gè)歷史過程中。(18)Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention(1977),UNESCO, http://whc.unesco.org/en/guidelines/,訪問時(shí)間:2022年6月7日。由于1972年《公約》在全球范圍的影響力(19)截至目前,該公約共有167個(gè)締約國,參見UNESCO, https://whc.unesco.org/en/list/,訪問時(shí)間:2022年6月7日。,真實(shí)性的概念得到更廣泛的認(rèn)知和理解。(20)呂舟:《再談文化遺產(chǎn)保護(hù)的真實(shí)性問題》,《世界遺產(chǎn)》2015年第4期。

20世紀(jì)80年代以后形成的當(dāng)代保護(hù)理論,對以《威尼斯憲章》為代表的經(jīng)典保護(hù)理論體系提出了諸多質(zhì)疑和挑戰(zhàn)。經(jīng)典保護(hù)理論關(guān)注的是遺產(chǎn)在美學(xué)和歷史上的真實(shí)性;而當(dāng)代保護(hù)理論則更關(guān)注主觀的判斷和價(jià)值觀。(21)[西]薩爾瓦多·穆尼奧斯·比尼亞斯:《當(dāng)代保護(hù)理論》,張鵬、張怡欣、吳霄婧譯,上海:同濟(jì)大學(xué)出版社2012年,第96頁。在此語境下,真實(shí)性就不是遺產(chǎn)所必需的,而是遺產(chǎn)之外的一種價(jià)值判斷。將對象的真實(shí)等同于其原初狀態(tài)(或者任何過去或假定的狀態(tài))是一種非常主觀的選擇。(22)[西]薩爾瓦多·穆尼奧斯·比尼亞斯:《當(dāng)代保護(hù)理論》,第94頁。《奈良真實(shí)性文件》就體現(xiàn)了非西方國家開始基于自身文化傳統(tǒng)和理解對真實(shí)性進(jìn)行思辨。(23)徐桐:《〈奈良真實(shí)性文件〉20年的保護(hù)實(shí)踐回顧與總結(jié)——〈奈良+20〉聲明性文件譯介》,《世界建筑》2014年第12期。世界范圍內(nèi)關(guān)于文化多樣性和遺產(chǎn)多樣性的思考,也推進(jìn)了關(guān)于“真實(shí)性”的辨析。相關(guān)討論顯示,《威尼斯憲章》或1977年版《實(shí)施〈世界遺產(chǎn)公約〉操作指南》與《奈良真實(shí)性文件》所關(guān)注的保護(hù)對象已有明顯差異,前者主要關(guān)注歷史遺存,而后者更關(guān)注與當(dāng)代日常生活相關(guān)聯(lián)的“活態(tài)遺產(chǎn)”,其價(jià)值仍在生成或發(fā)展的過程中。(24)呂舟:《再談文化遺產(chǎn)保護(hù)的真實(shí)性問題》,《世界遺產(chǎn)》2015年第4期。在具體的保護(hù)思路上,當(dāng)代保護(hù)理論體現(xiàn)了一種趨向,不能為保護(hù)而保護(hù),保護(hù)本身也只是一種方法,是保存、增強(qiáng)對象所具有意義的方法,而不是最終目標(biāo)。(25)[西]薩爾瓦多·穆尼奧斯·比尼亞斯:《當(dāng)代保護(hù)理論》,第187頁。因此,在遺產(chǎn)保護(hù)中,不應(yīng)混淆保護(hù)對象的性質(zhì)和對應(yīng)的保護(hù)方法。

2003年《公約》體現(xiàn)了當(dāng)代新的遺產(chǎn)保護(hù)理念,從兩個(gè)層面來看,它都是要摒棄“真實(shí)性”概念的。第一,從非遺的定義看,非遺“世代相傳,在各社區(qū)和群體適應(yīng)周圍環(huán)境以及與自然和歷史的互動(dòng)中,被不斷地再創(chuàng)造”(26)參見聯(lián)合國教科文組織文化部門活態(tài)遺產(chǎn)處《基本文件·2003年〈保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約〉2020年版本》,巴黎:教科文組織2020年,UNESCO, https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2020_version-ZHO.pdf,訪問日期:2022年6月7日。。很顯然,這是一種活態(tài)遺產(chǎn),應(yīng)該避免將其作為歷史遺存對待,進(jìn)行博物館式保護(hù)。第二,非遺“不應(yīng)受制于外部對其價(jià)值的判斷”(27)《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的倫理原則》,見《基本文件·2003年〈保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約〉2020年版本》。,真實(shí)性與完整性等由專家確立的權(quán)威遺產(chǎn)話語(28)Laurajane Smith,Uses of Heritage (London and New York: Routledge, 2006), 4.在該公約框架下不適用。但即使是在遺產(chǎn)保護(hù)專業(yè)群體中,由于對真實(shí)性的追求是所有經(jīng)典保護(hù)理論所共有的原則(29)[西]薩爾瓦多·穆尼奧斯·比尼亞斯:《當(dāng)代保護(hù)理論》,第72頁。,因而很多人對非遺這一保護(hù)對象的性質(zhì)仍沒有清楚的認(rèn)識,例如前文所提到的專家E3的觀點(diǎn)。他們有一個(gè)明顯特征,就是會將“完整性”與“真實(shí)性”聯(lián)系在一起。因此,對于歷史遺存進(jìn)行“真實(shí)性”保護(hù)的慣習(xí)是影響人們關(guān)于非遺本真性認(rèn)識的原因之一,容易導(dǎo)致將之前針對物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)原則誤用在非遺保護(hù)上。

三、從公域到私域:社區(qū)對本真性的現(xiàn)實(shí)需求

社區(qū)、群體和個(gè)人(30)為行文便捷,除特殊說明,下文均將“社區(qū)、群體和個(gè)人”簡稱為“社區(qū)”。是2003年《公約》中被賦權(quán)進(jìn)行非遺保護(hù)的主體,但正如前文調(diào)查結(jié)果所示,社區(qū)對非遺的本真性問題是持不同態(tài)度的。有的社區(qū)希望在多元文化交流中增進(jìn)對話,不認(rèn)同本真性;也有相當(dāng)多的社區(qū)認(rèn)為本真性對于自身而言具有積極意義。遺產(chǎn)實(shí)踐實(shí)際是從國際組織和國際公約愿景的公域回到關(guān)乎身份認(rèn)同和利益歸屬等實(shí)際問題的私域。相對于身處管理規(guī)范位的遺產(chǎn)行動(dòng)者而言,社區(qū)的遺產(chǎn)實(shí)踐者常常會根據(jù)自身需求對本真性按需取用。

(一)非遺作為文化身份標(biāo)識:世界主義的遇冷

如果說人們對“真實(shí)性”的誤用經(jīng)常與“完整性”聯(lián)系在一起;那么社區(qū)對本真性的需求,也有一個(gè)明顯特征,就是往往與“獨(dú)特性”聯(lián)系在一起。可以從日本代表團(tuán)在2003年《公約》框架下進(jìn)行相關(guān)討論時(shí)多次提出非遺的本真性與獨(dú)特性問題(31)筆者于2018年12月8、9日在北京師范大學(xué)文學(xué)院主辦的“一帶一路國家的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與鄉(xiāng)村振興”國際學(xué)術(shù)研討會期間,與聯(lián)合國教科文組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)部前主任愛川紀(jì)子女士的討論也證實(shí)了這一點(diǎn)。,見出這種來自社區(qū)的強(qiáng)烈聲音。

在筆者作為觀察員參與的委員會第13屆常會上,日本代表團(tuán)兩次提到本真性與獨(dú)特性的“合法”問題。第一次是在2018年11月27日下午的議程——評審機(jī)構(gòu)2018年工作報(bào)告時(shí)提出的。評審機(jī)構(gòu)報(bào)告人提醒締約國不要使用暗含該元素具有“不變性(immutability)”“杰出性(excellence)”或“獨(dú)特性(uniqueness)”的表述,諸如“本真性(authenticity)”“獨(dú)特的(unique)”“獨(dú)創(chuàng)的(original)”或“卓越的(extraordinary)”。因?yàn)檫@些表述意味著外部對元素強(qiáng)加的等級,而2003年《公約》是鼓勵(lì)公平表述的。(32)Decision of the Intergovernmental Committee: 14.COM 4, LHE/19/14.COM/4,第384條,UNESCO, https://ich.unesco.org/en/Decisions/14.COM/4,訪問時(shí)間:2022年6月7日。日本代表團(tuán)提出質(zhì)疑,“獨(dú)特性(uniqueness)”和“獨(dú)創(chuàng)性(originality)”一定與非遺的定義相矛盾嗎?他們認(rèn)為這需要從哲學(xué)上加以考慮。(33)Decision of the Intergovernmental Committee: 14.COM 4, LHE/19/14.COM/4,第399條,UNESCO, https://ich.unesco.org/en/Decisions/14.COM/4,訪問時(shí)間:2022年6月7日。第二次是在2018年11月30日下午,大會再次回到評審機(jī)構(gòu)2018年工作報(bào)告議程中未盡的討論。日本代表團(tuán)繼續(xù)提出,雖然非遺不同于“突出的普遍價(jià)值”和“世界遺產(chǎn)”的概念,但“獨(dú)特性(uniqueness)”“獨(dú)創(chuàng)性(originality)”“本真性(authenticity’)”和“普遍性(universality)”這些術(shù)語就必須被拒絕嗎?他們對此表示強(qiáng)烈懷疑,提出社區(qū)在許多情況下珍惜、維護(hù)和保護(hù)一個(gè)元素,是因?yàn)檫@個(gè)元素反映了他們獨(dú)特的身份。獨(dú)特性為社區(qū)承擔(dān)、珍惜和維護(hù)這一元素提供了基礎(chǔ)。(34)Decision of the Intergovernmental Committee: 14.COM 4, LHE/19/14.COM/4,第1075條,UNESCO, https://ich.unesco.org/en/Decisions/14.COM/4,訪問時(shí)間:2022年6月7日。

進(jìn)一步分析日本代表團(tuán)提出的問題,則涉及2003年《公約》中所貫穿的世界主義(cosmopolitanism)思想與社區(qū)根深蒂固的民族主義(nationalism)思想的沖突。世界主義“cosmopolitan”一詞源于古希臘文“kosmopolitês”,意為“世界公民”,(35)劉貞曄:《世界主義思想的基本內(nèi)涵及其當(dāng)代價(jià)值》,《國際政治研究》2018年第6期。其源頭可追溯到古希臘的犬儒主義和斯多噶學(xué)派。根據(jù)德國學(xué)者烏爾里希·貝克(Ulrich Beck)的闡述,世界主義主張建立一種基于理性共識的秩序,所有國家和民族應(yīng)拋棄民族利己主義的立場,將自身置于一體化的世界中去定位和思考,齊心協(xié)力解決人類共同面臨的重大問題。(36)[德]烏爾里希·貝克、埃德加·格蘭德:《世界主義的歐洲:第二次現(xiàn)代性的社會與政治》,章國鋒譯,上海:華東師范大學(xué)出版社2008年,第19-21頁。UNESCO是崇尚世界主義、世界公民觀念以及世界社區(qū)理念的(37)[澳]林恩·梅斯克爾:《廢墟上的未來:聯(lián)合國教科文組織、世界遺產(chǎn)與和平之夢》,王丹陽、胡牧譯,南京:譯林出版社2021年,第38頁。,UNESCO面向全球的遺產(chǎn)保護(hù)行動(dòng)也體現(xiàn)著這一思維。其于1954年通過的《武裝沖突情況下的文化遺產(chǎn)保護(hù)公約》首次提到了“全人類文化遺產(chǎn)”,突出了一種在國家利益之外的文化遺產(chǎn)的世界主義觀念。1972年《公約》強(qiáng)化了“世界遺產(chǎn)”的概念并使其得到更為廣泛的傳播。2003年《公約》繼承了遺產(chǎn)保護(hù)的世界主義觀念,公約開篇就表明“意識到保護(hù)人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是普遍的意愿和共同關(guān)心的事項(xiàng)”(38)參見《基本文件·2003年〈保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約〉2020年版本》。。這至少涉及兩個(gè)層面的意義:第一,公約默認(rèn)民族國家的公民應(yīng)呼應(yīng)公約中世界主義思想價(jià)值的訴求,以世界主義公民(Cosmopolitan Citizen)的身份關(guān)心全球的非遺保護(hù)行動(dòng)并承擔(dān)自身應(yīng)盡的責(zé)任。第二,由于“世界主義承認(rèn)他性,但并不將其絕對化,而是尋找著一條使其得到普遍容忍的途徑”(39)[德]烏爾里希·貝克、埃德加·格蘭德:《世界主義的歐洲:第二次現(xiàn)代性的社會與政治》,第19頁。,因此,世界主義的多元文化主義立場是:承認(rèn)不同文化的差異,但這些差異不涉及等級優(yōu)劣和價(jià)值判斷,不同文化間是可以相互學(xué)習(xí)的。各國各民族的非遺雖形態(tài)各異,但都是人類共同的文化遺產(chǎn),是促進(jìn)人類文明交流的重要資源,無孰高孰低、孰真孰假之分。

世界主義的理想是美好的,但在尊重人類社會多樣性的基礎(chǔ)上,不可能期待每個(gè)人都成為世界主義者。從社區(qū)立場來說,有人就希望享受合理的自由權(quán)利,更愿意與自身所在的群體發(fā)生更多關(guān)聯(lián),而與世界其他部分保持隔離狀態(tài)。(40)[美]奎邁·安東尼·阿皮亞:《世界主義:陌生人世界里的道德規(guī)范》,苗華建譯,北京:中央編譯出版社2012年,第14頁。在社區(qū),民族主義可能是更普遍存在的思想價(jià)值。民族主義在對內(nèi)時(shí),往往致力于消除差異,建立統(tǒng)一規(guī)范;但在對外時(shí)則強(qiáng)調(diào)差異,處理他性時(shí)遵循非此即彼的邏輯。(41)[德]烏爾里希·貝克、埃德加·格蘭德:《世界主義的歐洲:第二次現(xiàn)代性的社會與政治》,第17、18頁。社區(qū)強(qiáng)調(diào)非遺的本真性和獨(dú)特性,對內(nèi)是用以加強(qiáng)身份認(rèn)同和歸屬,對外則是彰顯差異性,用作身份標(biāo)識。

從UNESCO正在開展的對2003年《公約》列入機(jī)制的全球反思來看,也可洞見社區(qū)層面的遺產(chǎn)實(shí)踐與公約理想仍有差距。在名錄申請上,各締約國熱衷于申請《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》,而最能體現(xiàn)2003年《公約》國際互助目標(biāo)的《急需保護(hù)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄》卻遇冷。(42)參見UNESCO進(jìn)行的非遺領(lǐng)域?qū)<揖€上問卷調(diào)查,UNESCO, https://ich.unesco.org/doc/src/LHE-21-EXP-INF.1.pdf,訪問時(shí)間2022年10月22日。不論締約國還是社區(qū),其實(shí)最關(guān)心的仍是自身非遺項(xiàng)目是否得到國際認(rèn)證。被列入代表作名錄,意味著獲得重要的文化身份標(biāo)簽以區(qū)別于其他民族/國家/社區(qū),因此這個(gè)標(biāo)簽必須是獨(dú)特的,也必須是本真的。而急需保護(hù)名錄意味著非遺項(xiàng)目的存續(xù)狀況不好或保護(hù)措施不到位,是不利于民族/國家/社區(qū)對外形象的,因此申請的積極性不高。

(二)非遺作為“文化財(cái)產(chǎn)”:文化遺產(chǎn)體制的失效

如果說,民族主義導(dǎo)致在思想觀念層面社區(qū)強(qiáng)調(diào)非遺的本真性;那商品化及牽涉的利益分配問題就是從實(shí)際生活層面影響著社區(qū)對非遺本真性的追求。

1.“文化財(cái)產(chǎn)”體制與“文化遺產(chǎn)”體制的差異

UNESCO曾與世界知識產(chǎn)權(quán)組織探索共同推進(jìn)非遺保護(hù),(43)施愛東:《“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)”與“民間文藝作品著作權(quán)保護(hù)”的內(nèi)在矛盾》,《中國人民大學(xué)學(xué)報(bào)》2018年第1期。但在醞釀2003年《公約》時(shí),各國代表最終摒棄了在知識產(chǎn)權(quán)制度下保護(hù)非遺的最初觀點(diǎn),轉(zhuǎn)而從更寬廣的角度進(jìn)行非遺保護(hù),聚焦文化過程傳承,而非聚焦以知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)、對非遺的法律保護(hù),或這一過程最終產(chǎn)品的商業(yè)化利用。(44)Janet Blake,“Developing a New Standard - Setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage: Elements for Consideration,” revised edition(2002),accessed June 7, 2022, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123744.

在知識產(chǎn)權(quán)制度下,“文化財(cái)產(chǎn)”是將文化物化為文化生產(chǎn)過程的最終產(chǎn)品,商品化是其固有的,默認(rèn)具有排他性,在被不合理使用時(shí)有權(quán)得到賠償。而“文化遺產(chǎn)”的主體被轉(zhuǎn)換為世界、人類等公共主體(45)1972年《公約》已經(jīng)發(fā)生了從財(cái)產(chǎn)體制到遺產(chǎn)體制的轉(zhuǎn)變,出現(xiàn)了“全人類世界遺產(chǎn)”這樣的語匯。,重在傳承和共享價(jià)值,默認(rèn)是具有包容性的。在文化遺產(chǎn)的語境下,非遺是持續(xù)發(fā)生變化的文化再生產(chǎn)過程,不是最終產(chǎn)品,當(dāng)代人對其只有“監(jiān)護(hù)權(quán)”和再創(chuàng)造權(quán),而無所有權(quán)。(46)參見吳真《從無形文化財(cái)?shù)椒俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)的觀念變革》,《中國人民大學(xué)學(xué)報(bào)》2018年第1期;[意]Chiara Bortolotto:《“允許商業(yè)化但不能過度商業(yè)化”:不同遺產(chǎn)理性帶來的規(guī)范難題》,馬慶凱譯,《文化遺產(chǎn)》2021年第5期;Regina Bendix and Valdimar Tr Hafstein, “Culture and Property. An Introduction”,Ethnologia Europaea39, no.2(July 2009):6.因此,“遺產(chǎn)”體制和“財(cái)產(chǎn)”體制是兩種完全不同的保護(hù)路徑。在非遺實(shí)踐中,大致對應(yīng)對非遺的保護(hù)和對非遺表達(dá)形式的保護(hù)這兩個(gè)層面。(47)孫昊亮:《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的公共屬性》,《法學(xué)研究》2010年第5期。

從2003年《公約》來看,非遺保護(hù)主要是確保其生命力,注重社會文化過程。(48)Chiara Bortolotto,“From Objects to Processes: Unesco’s Intangible Cultural Heritage”, Journal of Museum Ethnography, no.19 (March 2007):27.而對民間文學(xué)藝術(shù)作品這樣的非遺表達(dá)形式的保護(hù),緣起是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)的對抗發(fā)達(dá)國家高新技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)壟斷的一種“平權(quán)”訴求。(49)施愛東:《“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)”與“民間文藝作品著作權(quán)保護(hù)”的內(nèi)在矛盾》,《中國人民大學(xué)學(xué)報(bào)》2018年第1期。動(dòng)機(jī)是將民間文學(xué)藝術(shù)視為知識產(chǎn)權(quán),在市場經(jīng)濟(jì)中轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐帆@利。從法律角度來說,這兩個(gè)層面適用不同的法律保護(hù)體系。非遺作為人類共同遺產(chǎn),它具有文化本位性和公共物品屬性,關(guān)系到公共利益,適用公權(quán)保護(hù)。(50)孫昊亮:《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的公共屬性》,《法學(xué)研究》2010年第5期。而民間文學(xué)藝術(shù)作品是非遺的表達(dá)形式,世界知識產(chǎn)權(quán)組織所推行的著作權(quán)制度是一種私權(quán)制度,適用私權(quán)保護(hù)。

非遺的特征決定其并不能受著作權(quán)保護(hù)。首先,它是處于公域的、任何人都可以使用的信息,可以廣泛傳播、共同創(chuàng)造,不符合知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的“獨(dú)創(chuàng)性”與“新穎性”兩個(gè)核心前提。(51)王歷:《非遺實(shí)踐、傳承者在非遺商業(yè)化活動(dòng)中的權(quán)利和義務(wù)》,《文化遺產(chǎn)》2021年第5期。其次,非遺的公共屬性與著作權(quán)制度的私權(quán)性和期限性是沖突的。(52)孫昊亮:《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的公共屬性》。最后,非遺是具有共享性的,而著作權(quán)是一種財(cái)產(chǎn)權(quán),具有明確的獨(dú)占性、排他性以及市場經(jīng)濟(jì)的商品屬性。(53)施愛東:《“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)”與“民間文藝作品著作權(quán)保護(hù)”的內(nèi)在矛盾》。因此,非遺保護(hù)不能以文化財(cái)產(chǎn)保護(hù)的方式進(jìn)行。“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”這一概念的選擇也可體現(xiàn)國際社會的這種觀念變革。雖然非遺保護(hù)受到了日本無形文化財(cái)保護(hù)的影響,但UNESCO揚(yáng)棄了“文化財(cái)產(chǎn)”概念,代表了國際社會對人類文明進(jìn)程的深刻反思。(54)吳真:《從無形文化財(cái)?shù)椒俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)的觀念變革》。

2.“文化財(cái)產(chǎn)”制度引發(fā)對本真性的追求

雖然2003年《公約》主導(dǎo)的非遺保護(hù)范式是主張保護(hù)社會文化過程,但一旦涉及具體非遺表達(dá)形式,特別是涉及商業(yè)行為時(shí),社區(qū)往往會將非遺作為文化財(cái)產(chǎn)對待。尤其是有的非遺事項(xiàng),商業(yè)性是其內(nèi)含邏輯,例如傳統(tǒng)手工藝要靠商業(yè)活動(dòng)維繼。從社區(qū)的角度看,作品本真性程度越高,市場價(jià)值就越高,也能為他們帶來更多利益回報(bào)。正如有研究者所指出的,雖然遺產(chǎn)保護(hù)的提倡者認(rèn)為遺產(chǎn)的文化價(jià)值至關(guān)重要,但并非對每一個(gè)人都如此;經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)才是遺產(chǎn)地所在社區(qū)大多居民愿意進(jìn)行遺產(chǎn)保護(hù)的直接動(dòng)因。(55)劉朝暉:《誰的遺產(chǎn)?商業(yè)化、生活態(tài)與非遺保護(hù)的專屬權(quán)困境》,《文化遺產(chǎn)》2021年第5期。對于非遺社區(qū)而言,不管是保護(hù)文化遺產(chǎn)還是文化財(cái)產(chǎn),只要能受益就行。多位研究者提到的意大利“那不勒斯披薩手藝”案例,就展示了地方遺產(chǎn)經(jīng)營者如何運(yùn)用不同的遺產(chǎn)保護(hù)體制推廣地方品牌。這一食物制作技藝既申請列入U(xiǎn)NESCO《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》,又申請受“歐盟傳統(tǒng)專門加工工藝標(biāo)識”的法律保護(hù)。實(shí)際上,前者保護(hù)社會文化過程;后者是一種知識產(chǎn)權(quán)制度的保護(hù)。二者基于不同的保護(hù)理念,產(chǎn)生不同的法律效果。但在地方上,二者都被用作推廣“意大利制造”的工具,幫助當(dāng)?shù)卦黾訖C(jī)構(gòu)(UNESCO和歐盟)所賦予的合法性。(56)[意]Chiara Bortolotto:《“允許商業(yè)化但不能過度商業(yè)化”:不同遺產(chǎn)理性帶來的規(guī)范難題》;Harriet Deacon,“Safeguarding the Art of Pizza Making: Parallel Use of the Traditional Specialities Guaranteed Scheme and the UNESCO Intangible Heritage Convention”, International Journal of Cultural Property 25, no.4 (November 2018).合法性所確立的“本真性”是其商業(yè)行為最好的背書。在遺產(chǎn)實(shí)踐中,列入名錄常常會被視為加入了“認(rèn)證體系”,產(chǎn)生潛在的經(jīng)濟(jì)影響。

在涉及到代表性傳承人認(rèn)定時(shí),這個(gè)問題更突出。代表性傳承人制度的初衷是保障非遺傳承,但在執(zhí)行過程中不可避免又造成一種優(yōu)劣等級,對非遺的保護(hù)具象化為對非遺表達(dá)形式及其持有人的保護(hù),回到私權(quán)領(lǐng)域。代表性傳承人制度成為另一種“認(rèn)證體系”,被列入其中意味著傳承人對該項(xiàng)非遺具有話語權(quán),可以對項(xiàng)目的本真性作出解釋,非遺被轉(zhuǎn)換為傳承人的文化財(cái)產(chǎn)。一些生產(chǎn)文化商品的個(gè)體尤其希望成為代表性傳承人,隨之而來的社會聲望以及可以使用官方非遺標(biāo)志有助于他們在同行競爭中獲得巨大優(yōu)勢。(57)[德]Philipp Demgenski, Christina Maags:《中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)與市場:自我經(jīng)營的非遺傳承人》,張煜譯,《文化遺產(chǎn)》2021年第5期。原本是非遺保護(hù)公法行為的非遺“傳承人”,也成為了私權(quán)承載體的非遺“實(shí)踐者”,其權(quán)利和義務(wù)也就具有雙重性,即公法目標(biāo)和私法目標(biāo)。(58)王歷:《非遺實(shí)踐、傳承者在非遺商業(yè)化活動(dòng)中的權(quán)利和義務(wù)》,《文化遺產(chǎn)》2021年第5期。于私來說,在身份認(rèn)同、社會聲望和商業(yè)競爭中,對本真性的掌握是當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)需要的。

由以上討論可見,依據(jù)2003年《公約》宗旨,應(yīng)將非遺置于公共領(lǐng)域進(jìn)行保護(hù);但在實(shí)踐中,不可避免會發(fā)生“公”與“私”的沖突。社區(qū)維護(hù)自身文化身份的民族主義思想以及對文化財(cái)產(chǎn)權(quán)利的追逐是影響關(guān)于非遺本真性認(rèn)識的原因之二。

四、民俗學(xué)的本真性探求

除了對經(jīng)典保護(hù)理論中真實(shí)性的誤用以及來自社區(qū)的現(xiàn)實(shí)需求,民俗學(xué)、人類學(xué)界一直存在的探求本真性的學(xué)術(shù)范式(59)Regina Bendix, In Search of Authenticity: the Formation of Folklore Studies(Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1997),8.也影響了非遺領(lǐng)域關(guān)于本真性的討論。在民俗學(xué)、人類學(xué)界,一般將Authenticity表述為本真性。瑞吉娜·本迪克絲(Regina Bendix)提到,歐美民俗研究在最初就對本真性有強(qiáng)烈的渴求。(60)瑞吉娜·本迪克絲:《本真性(Authenticity)》,李揚(yáng)譯,《民間文化論壇》2006年第4期。為了滿足逃離現(xiàn)代性的渴望,民俗學(xué)一直被用作追尋本真性的工具。(61)Regina Bendix,In Search of Authenticity: the Formation of Folklore Studies(Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1997),7.在國內(nèi)的研究者中,劉曉春、胥志強(qiáng)等學(xué)者對民俗學(xué)的本真性問題有過詳細(xì)的理論探析,因此這一維度本文不再展開。(62)參考劉曉春《誰的原生態(tài)?為何本真性——非物質(zhì)文化遺產(chǎn)語境下的原生態(tài)現(xiàn)象分析》,《學(xué)術(shù)研究》2008年第2期;劉曉春《文化本真性:從本質(zhì)論到建構(gòu)論——“遺產(chǎn)主義”時(shí)代的觀念啟蒙》,《民俗研究》2013年第4期;胥志強(qiáng)《民俗學(xué)中本真性話語的根源、局限及超越》,《民俗研究》2019年第3期。劉曉春認(rèn)為,民俗學(xué)探求本真性的傳統(tǒng)包括媒介化民俗的真實(shí)性問題和民俗文化本身的真實(shí)性問題兩個(gè)方面。(63)劉曉春:《誰的原生態(tài)?為何本真性——非物質(zhì)文化遺產(chǎn)語境下的原生態(tài)現(xiàn)象分析》。當(dāng)下可以明確的是,民俗學(xué)、人類學(xué)的民族志所呈現(xiàn)出來的文化事實(shí),只是部分真理,是現(xiàn)實(shí)的社會建構(gòu)而非關(guān)于社會事實(shí)的完全客觀真實(shí)的再現(xiàn)。我們無法站在一種天然正確的立場對民俗傳統(tǒng)的“真”與“偽”作出價(jià)值評判。(64)劉曉春:《文化本真性:從本質(zhì)論到建構(gòu)論——“遺產(chǎn)主義”時(shí)代的觀念啟蒙》。這與前文所述當(dāng)代保護(hù)理論所發(fā)生的轉(zhuǎn)向也是遙相呼應(yīng)的,即更關(guān)注人為主觀因素。

按照《奈良真實(shí)性文件》所確定的本真性涵義,它除了關(guān)涉“真實(shí)性”這一真/偽標(biāo)準(zhǔn),還關(guān)涉時(shí)間維度。彭牧指出,民俗學(xué)者、人類學(xué)者在參與遺產(chǎn)保護(hù)方案制定時(shí),深受線性時(shí)間觀的影響,對全球歷史和文化持單線進(jìn)化的觀點(diǎn),因此當(dāng)下面對的就是歷史遺留物,是歷史過程的結(jié)果。例如眾多專家、學(xué)者參與起草的《保護(hù)民間創(chuàng)作建議案》(1989年)就將民俗傳統(tǒng)界定為已完成的歷史產(chǎn)品。該建議案的失效,在事實(shí)上證明了將民俗事項(xiàng)作為歷史結(jié)果加以保護(hù)是行不通的。在2003年《公約》中,關(guān)于遺產(chǎn)的時(shí)間維度被重新定義。非遺指向一種當(dāng)下實(shí)踐,界定和考量它的關(guān)鍵是當(dāng)下存在的意義及再創(chuàng)造的實(shí)踐,而非時(shí)間上的綿延度。(65)彭牧:《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的當(dāng)下性:時(shí)間與民俗傳統(tǒng)的遺產(chǎn)化》,《民族文學(xué)研究》2018年第4期。當(dāng)線性時(shí)間上存在的優(yōu)勢不再成為非遺評判標(biāo)準(zhǔn)時(shí),本真性也不再重要。

雖然民俗學(xué)追求本真性的兩個(gè)層面,即真/偽標(biāo)準(zhǔn)和線性時(shí)間觀,都未體現(xiàn)在2003年《公約》中;但值得注意的是,民俗學(xué)者、人類學(xué)者是UNESCO非遺相關(guān)國際文書起草和實(shí)施過程中的重要參與者。很難說,如今參與非遺國際事務(wù)的各國專家已經(jīng)達(dá)成共識,完全放棄對本真性的追求。例如前文提及的專家代表E1就認(rèn)為本真性非常重要。非政府組織代表的訪談結(jié)果也呈地域化差別。來自歐洲的成員大多傾向于否定本真性與非遺相關(guān),而來自非洲、拉美等地區(qū)的成員則持相反意見。因此,民俗學(xué)長期存在的本真性探求仍可能繼續(xù)影響關(guān)于非遺的討論,這是在非遺實(shí)踐中難以避開本真性問題的原因之三。

在中國非遺保護(hù)實(shí)踐中,出現(xiàn)過一種“原生態(tài)”現(xiàn)象,這與長期存在的對民俗現(xiàn)象的本真性探求相關(guān),但不完全相同。“原生態(tài)”將非遺從生存的文化環(huán)境中抽離,主觀建構(gòu)了“原狀”;使其在綿延的時(shí)間軸上停滯;將其傳承主體想象為處于傳統(tǒng)社會的人民。對于當(dāng)?shù)貋碚f,非遺“原生態(tài)”突出了獨(dú)特的地方性,有利于加強(qiáng)身份認(rèn)同;而對外,這個(gè)標(biāo)簽可以刺激大眾的消費(fèi)欲望。如果說,民俗學(xué)的本真性探求是長期存在的學(xué)術(shù)思考;那原生態(tài)就是由學(xué)者、媒體、政府和商界共同制造的“神話”,是民族主義與消費(fèi)主義合流形成的大眾文化符號。(66)劉曉春:《誰的原生態(tài)?為何本真性——非物質(zhì)文化遺產(chǎn)語境下的原生態(tài)現(xiàn)象分析》。

結(jié) 語

在2003年《公約》框架下,本真性是一個(gè)禁忌詞匯。它意味著一種外部價(jià)值判斷,這與該公約賦權(quán)社區(qū)、群體和個(gè)人的保護(hù)范式與倫理原則是矛盾的。本真性也意味著在線性時(shí)間維度對遺產(chǎn)進(jìn)行考量,將其視為已完成的結(jié)果;而2003年《公約》強(qiáng)調(diào)非遺是動(dòng)態(tài)的、尚在進(jìn)行的社會文化過程。但是,受一些慣習(xí)的影響,例如物質(zhì)文化遺產(chǎn)領(lǐng)域長期存在的對歷史遺存進(jìn)行“真實(shí)性”保護(hù),社區(qū)對非遺本真性有現(xiàn)實(shí)需求,民俗學(xué)追求本真性的學(xué)術(shù)范式等,導(dǎo)致在遺產(chǎn)實(shí)踐中,不同利益相關(guān)者對非遺本真性有不同認(rèn)識。這既可能是思維定勢決定的,也可能是生活實(shí)際需要的,因此對非遺本真性問題的不同聲音會長期存在。