廣東漢劇傳統戲舞臺音韻規范的理論建構和實踐探索*

徐國莉

引 言

戲曲是中華文明的重要組成部分,它融合了語言、文學、音樂、舞蹈、美術、武術、雜技等各種藝術形式,展現了中國古典藝術的獨特魅力。戲曲表演“四功”即唱念做打,其中“唱”和“念”就是藝人在舞臺上如何吐字發音的音韻問題。“音韻是歌唱與念白的基礎,因而也是編詞與創腔的基礎。”(1)楊振淇:《京劇音韻知識》,北京:中國戲劇出版社1991年,“前言”第1頁。音韻對于戲曲文學創作、音樂唱腔設計,以及舞臺表演咬字行腔都至關重要。梨園界諸如“依字行腔”“腔隨字轉”“字正腔圓”“倒字飄音”等說法,以及唱念“出字”“收音”“上口”“尖團”等概念,皆是音韻問題。羅常培指出:“學唱歌劇的秘訣最要緊的是‘字正腔圓’。……‘腔圓’固然是樂律學的職能,‘字正’卻是音韻學的功用;而且要想收‘腔圓’的效果,非得先作‘字正’的工夫不可。”(2)羅常培:《京劇中的幾個音韻問題——1935年9月7日為北京青年會劇團講演》,原載《東方雜志》第三十二卷第一號,1935年;收錄于《羅常培語言學論文集》,北京:商務印書館2004年,第424-450頁。“字正”即音韻標準。

戲曲界有“北葉《中原》,南遵《洪武》”之說(3)(明)沈寵綏:《度曲須知》,見中國戲曲研究院編《中國古典戲曲論著集成》第五集,北京:中國戲曲出版社1959年,第208頁。,元代周德清《中原音韻》就是為北曲確定的音韻標準,在中國戲曲音韻界的地位非常崇高。理論上來說,每個成熟的劇種都應該有自己的音韻規范和用韻標準,都應該編寫屬于自己的曲韻書。但由于戲曲是一門“口耳相傳”的藝術,其傳承歷來靠藝人師徒間“口傳心授”來模仿和學習,多數傳統地方戲曲并未形成文字上的音韻規章。魏錦指出:“我們今天所看到的戲曲創作中的許多問題,諸如劇本創作缺少格律規范、音樂創作與劇本唱詞之間的齟齬、演員演唱的發音吐字變異等,都與音韻知識在戲曲創作中的缺失或傳統斷裂密切相關。所以,戲曲音韻研究亟待加強。若從戲曲劇種發展和藝術成熟的角度來看,每一個劇種都應該建立起自身的戲曲音韻研究體系。”(4)魏錦:《關于戲曲音韻研究的設想——以川劇為例》,《四川戲劇》2019年第7期。

廣東漢劇是廣東粵、潮、漢三大劇種之一,是國家級非物質文化遺產,盛行于以梅州為中心的粵東客家方言區。作為地方戲曲,其影響力遠不及歷史上的北曲,迄今尚未出現過任何一種以正音為目標的曲韻書。長期以來,廣東漢劇雖號稱“遵循中州韻”,但因為缺乏明確的規范標準,舞臺唱念語言一直沒有得到較好地統一,甚至被戲稱為“南腔北調”。舞臺音韻規范的缺失已嚴重影響制約廣東漢劇的傳承創新。在國家大力弘揚中華優秀傳統文化、實現中華民族偉大復興的今天,規范廣東漢劇傳統戲舞臺音韻是振興廣東漢劇的必然選擇。同時從廣東漢劇音韻規范理論建構與實踐探索的過程中得到規律性的認識,也是豐富完善中國現代戲曲音韻學理論體系的有益探索。

一、廣東漢劇傳統戲舞臺音韻存在的問題

(一)廣東漢劇舞臺音韻的性質尚無定論

有關廣東漢劇舞臺音韻的國內外文獻目前公開發表的僅有一些零散論斷,多為前人在討論廣東漢劇源流問題時提及,并非舞臺音韻專題研究,更沒有具體字音及規律的描述,概括起來有三種觀點,其中前兩種比較通行。

一是中州音韻說,或稱“中州官話”,如康保成、陳志勇(5)康保成、陳志勇:《廣東漢劇與客家文化》,《學術研究》2008年第2期。、李英(6)李英:《外江戲在粵東的生發與演進》,《音樂研究》2012年第4期。、潘誼(7)潘誼:《從比較視野看廣東漢劇與閩西漢劇的歷史關系》,《中國戲劇》2018年第8期。等,陳志勇(8)陳志勇:《廣東漢劇研究》,廣州:中山大學出版社2009年,第172-189頁。有關“廣東漢劇舞臺唱念語言的變遷”分析較合情理,但惜非音韻學專題研究,對“中州音韻”特點性質未作具體描述。

二是普通話說,如《廣東漢劇志》“舞臺語言用‘中州韻’,后與本地客家語言雜陳,語言逐步接近普通話,是廣東三大劇種中唯一使用普通話的劇種,也是除京劇外在全國地方劇種中極少數使用普通話的劇種之一。”(9)廣東漢劇傳承研究院:《廣東漢劇志》,2016年內部印刷,第29頁。但該書又指出:“外江戲自清乾隆年間流入后至清光緒年間,以中州官話為舞臺語。清光緒以后,外江班多由潮汕人和客家人混合組成,唱用‘官話’,白用半官話、半客話,或以中州音夾雜客家方言發音,或帶潮州腔的官話,這種現象一直持續至1949年中華人民共和國成立前。”(10)廣東漢劇傳承研究院:《廣東漢劇志》,第115-116頁。李荀華等著《廣東漢劇發展史》開篇說“以普通話為舞臺語言”(11)李荀華等:《廣東漢劇發展史》,北京:中國戲劇出版社2005年,第1頁。,但后文又說“中州音韻舞臺語”(12)李荀華等:《廣東漢劇發展史》,第10頁。,亦前后矛盾。

三是“混合語言”說,如《中國戲曲音樂志·廣東卷》和《中國戲曲劇種手冊》:“唱念語言原為中州韻、湖廣音,后與本地客家語言雜陳,語言逐步接近普通話。”(13)轉引自陳志勇《廣東漢劇研究》,第178頁。王馗:“一度出現用客家話作為舞臺語言”,“舞臺散白……融入客家話文讀標準。”(14)王馗:《古調仙聲:廣東漢劇藝術家李仙花的旦行表演藝術》,《中國文藝評論》2020年第11期。廣東省藝術研究所:“舞臺語言沿用中州音韻、普通話。”(15)廣東省藝術研究所:《廣東省地方戲曲劇種普查報告》,廣州:嶺南美術出版社2019年,第121頁。

以上表述之所以比較籠統感性,語焉不詳或模棱兩可,甚至前后矛盾,最主要的原因是對語言本體研究不夠,有關研究者缺乏語言學理論與方法指導下的基本調查研究及系統性的梳理,或只是相互引述,因而很難科學全面地揭示廣東漢劇音韻的特點及性質,進而為劇種源流發展史研究提供有力佐證。

(二)廣東漢劇舞臺音韻的唱念實踐未盡統一

我們挖掘整理了一批廣東漢劇傳統戲經典劇目、劇本和音像資料,同時調查訪談梁素珍、李仙花、楊秀微、張廣武、黃超倫、李煥霞、黃麗華、嵇兵、劉騰云等幾十位廣東漢劇藝術家、中青年骨干演員及有關藝人,得以了解廣東漢劇舞臺唱念實踐中的音韻全貌。

(三)廣東漢劇傳統戲舞臺音韻亟待統一規范

音韻規范是戲曲創作者和表演者均須面對的非常重要而具體的問題。同時音韻是劇種的重要特征。“中國戲曲種類的劃分,主要依聲腔和語音兩個方面。”(16)楊振淇:《京劇音韻知識》,第28頁。廣東漢劇從“外江戲”在粵東興起、扎根歷經三百年,卻始終沒有明確成文的音韻規范。上世紀50年末廣東漢劇院成立之后,老一輩表演藝術家曾為音韻規范做過一些努力,“黃桂珠、饒淑樞致力于規范普通話成為廣東漢劇舞臺語言的工作。”(17)李荀華等:《廣東漢劇發展史》,第207頁。梁素珍等也主張廣東漢劇舞臺音韻是普通話或“向普通話靠攏”。她說:“以前我們學戲時沒有專門的正音課,老師就是口傳心授、以戲代功,老師怎么教,學生就怎么學。那時不叫‘中州音’,老師說是‘官話’。桂珠老師唱的《百里奚認妻》音很正,比較接近普通話。”(18)此系筆者于2020年7月20日采訪廣東漢劇國家級非遺傳承人梁素珍老師的訪談記錄。

戲曲為“口耳之學”,沒有相關專業研究人員參與,藝人往往不能很好地總結音韻規律,師徒間“口傳心授”就沒有明確的正音規范。因此盡管“中州韻”概念在廣東漢劇界流傳甚廣,但對于什么是真正的“中州韻”,廣大演職人員的認識又不完全一致,“中州韻”與“湖廣音”、官話、普通話的關系等問題,是他們面臨的較大困惑。尤其“中州韻”與普通話的關系問題到今天已經成為大家認識上的一個焦點。那么廣東漢劇舞臺語言是否就是普通話或“向普通話靠攏”呢?我們發現,不少藝人誤以為“中州韻”“官話”即普通話,所以努力以普通話為標準;但同時他們又通過師傅“口傳心授”不自覺地“習得”了“中州韻”,因此其唱念依然較多地繼承和保留了“中州韻”的特點;同時還受到客家話影響。因此一方面廣大藝人對廣東漢劇音韻性質普遍存在困惑,另一方面非常可貴的是,至遲從上世紀五六十年代一直到現在,廣東漢劇傳統戲的一些不同于普通話的特點依然得到廣大演職人員基本一致的認同和基本完整的傳承。

近年來,尤其國家發布《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》以來,廣東漢劇音韻規范問題再次受到有識之士重視。這是一個重要的理論問題,也是非常迫切的現實問題。

二、廣東漢劇傳統戲舞臺音韻規范

(一)廣東漢劇舞臺音韻規范的建構方法

現代戲曲音韻學是一門基于漢語音韻學、語音學、方言學、音樂學等多領域交叉學科,廣東漢劇舞臺音韻規范的建構應融合吸收并綜合運用相關學科的理論、方法和研究成果。

1.開展漢語方言學調研

方言是戲曲唱念的基礎。中國地方戲曲有300多種,“區別這些地方戲最顯著的特征就是方言,而不是聲腔。”(24)游汝杰:《地方戲曲音韻研究》,北京:商務印書館2006年,第1頁。所謂聲腔其實很多來自方言字調,尤其字調的長短高低。不同方言字調不同,舞臺語言的改變可能會引起旋律及行腔的改變。某種聲腔“從發源地流傳到另一地后,往往結合當地的方言、民歌和民樂發生變化,造成聲腔的新派別……聲腔的豐富多彩與方言的紛繁復雜相關”(25)游汝杰:《地方戲曲音韻研究》,第4-5頁。。戲曲劇種最初都體現發源地的語音和音樂特色,同時在傳播發展過程中,一方面為吸引當地觀眾和保留劇種特色的需要表現出濃郁的方言特色;另一方面作為一種藝術語言又有講求“雅言”的需要,且地方戲曲要擴大影響范圍甚至走向全國,就會表現出一種向官話和書面語靠攏的傾向。因此,“任何一種地方戲曲的語言都不是典型的當地方言口語”,“地方戲劇語言可以說是一種特殊的社會方言”。(26)游汝杰:《地方戲曲音韻研究》,第12頁。京劇音韻“就是一種經過優化組合的舞臺藝術語言,是一種‘人工’的社會方言”。(27)游汝杰:《地方戲曲音韻研究》,第238頁。揭示戲曲音韻的特點和性質,必須關注劇種原生地、流傳地的自然語言和民族共同語。“每個劇種當中都有其相應的音韻學規律,而且其聲腔與方言的結合非常緊密,大量不同劇種之間的聲腔和方言都是不能串用的。因此我們便可以理解為什么某些地方劇種用普通話代替方言的做法并沒有得到觀眾的認可,被認為失去了其本身的藝術魅力。這種違背音韻學本質,削足適履的所謂‘改革’,只能得到嘩眾而不能取寵的結果。”(28)王強:《舍本逐末 本末俱失——呼喚對音韻學在戲曲理論建設中的重新認識》,《戲曲藝術》2007年第2期。廣東省內粵劇和潮劇都經歷了由早期“官話”轉為當地方言粵語、閩語的過程,唯有廣東漢劇頑強地保留了“中州韻”特點,須聯系相關方言進行系統分析。事實上廣東漢劇也曾嘗試采用客家話和普通話,但被人戲稱“南腔北調”,都因失去了原有魅力而不被觀眾認可。

戲曲音韻還與演員個人的方言母語有關,尤其是著名演員,并有可能因此形成特別的聲腔流派,例如京劇“譚派”之后形成程長庚徽派、余三勝漢派、張二奎京派這三種生行流派,其音韻各具特色。此外同一劇種不同行當角色的語音也往往不同,例如京劇的語言分韻白和京白兩種,生旦凈末丑的語言也有雅俗之分。“地方戲劇白是十分復雜的,各個劇種,甚至各個劇團、個人,在使用方音、近代音、現代音的偏重方面也有不同,有些角色如丑角,有時說單純的方言,這是風格問題還是觀點問題,有待進一步研究和總結;還有一些劇種偏重于方言,是否將中國的戲曲語言分為中州類和方言類兩大派,也有待戲曲界共同確定。”(29)金升榮:《試論中國戲曲音韻的歷史層次和藝術問題》,《溫州師范學院學報》(哲學社會科學版)2000年第4期。

廣東漢劇傳統戲音韻并非現實生活的某種“自然語言”,弄清楚其性質特點須借鑒方言學田野調查聽音、記音和音系整理方法,并將其與“中州韻”“湖廣音”、普通話、客家話等相關語言進行比較分析。同時注意對演員個人的方言母語加以甄別,例如黃粦傳母語大埔縣湖寮鎮客家話有兩套塞擦音擦音,這一點有助于他在表演時能夠較好區分平翹舌音,不過翹舌音免不了帶有舌葉音色彩;而黃桂珠受家鄉沐教村客家話只有一套塞擦音擦音影響,在表演時有時不能較好區分平翹舌聲母,甚至錯將平舌發成翹舌。

2.沿用漢語音韻學術語

漢語音韻學是研究古代漢語各個歷史時期聲韻調系統及其發展規律的一門科學,傳統音韻學已經形成了一套比較完整的理論和術語,五音、四呼、四聲、陰陽、開口、閉口等概念同時也是中國傳統唱論吐字發音原則、藝術規律和方法技巧的術語。“沒有扎實的音韻學基礎,我們就很難創作出真正意義上合轍押韻、樂感豐富、抑揚頓挫的唱詞和韻白。”(30)王強:《舍本逐末 本末俱失——呼喚對音韻學在戲曲理論建設中的重新認識》。《中原音韻》《洪武正韻》等音韻學著作分別為北曲曲韻專書和南曲主要參考,“十三轍”則為京劇和北方曲藝度曲所用的韻類。分析廣東漢劇傳統戲音韻特點和建構音韻規范時,我們仍沿用韻轍、韻譜、上口字等傳統術語。

3.運用現代語音學方法

傳統韻書的注音方式并非音標符號,而是將字的聲韻調進行分類,借助某些習用的漢字來標音。由于漢字的具體音值因時地不同而不同,故傳統韻書弊端明顯,諸如“五音、四呼、四聲、出字、收聲、歸韻”等理論令人感覺深奧復雜,甚至被視為“絕學”,以至于還有些概念,例如戲曲唱念行腔時的“高、低、輕、重、抑、揚”具體所指,至今成為后人難解的“懸案”。現代語音學研究人類語言語音系統的結構成分及其發展變化規律,同時訓練人們發音、聽音、記音、審音的技術。運用現代語音學音系描寫方法,采用國際音標符號,能為準確描寫廣東漢劇傳統戲舞臺語言聲韻調系統和制定音韻規范提供科學的記音方法,揭示音韻普遍特征與演員個性特征,并為戲曲唱念表演提供科學有效的正音訓練方法。

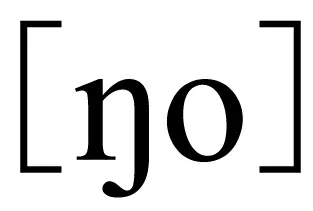

4.結合音樂學腔詞理論

戲曲之“曲”屬于音樂學范疇。戲曲語言是兼具文學性與音樂性的藝術語言,中國自古有“文樂一體”的傳統,人們很早就發現語言與音樂的密切關系。楊蔭瀏指出:“腔詞關系是中國傳統音樂聲樂體裁的中心內容,也是戲曲聲腔研究的重要組成部分。”(31)轉引自荊晶《晉劇腔詞結構關系探微》,《戲曲研究》2020年第2期。漢語聲調深刻影響著戲曲行腔的旋律節奏,用“五度標調法”標記聲調的調值,其實記錄的是一個音節音高升降滑動的過程,與音樂旋律呈現高低起伏變化的過程相似,字調與樂調的關系是腔詞理論的核心之一。中國戲曲從曲牌體發展到板腔體,相應地曲調創作有“以字行腔”和“以腔填詞”兩種方法。“以字行腔”就是根據字調創作相應的曲調,“以腔填詞”則是根據固定的曲調音樂寫作唱詞。無論哪一種,音樂創作都要兼顧音韻與音樂,體現腔詞一致的美感,否則腔詞相悖叫作“倒字”。但“在當前的戲曲舞臺上,我們經常可以看到,某些戲的音樂本身相對比較優美,但是加上唱詞以后我們卻很難聽懂唱詞的本來意思,甚至很多時候出現倒字的現象,或者讓演員唱得十分別扭,觀眾聽得十分難受。像這樣的現象,大多是作曲忽視了音韻學規律導致的。”(32)王強:《舍本逐末 本末俱失——呼喚對音韻學在戲曲理論建設中的重新認識》。反過來,要弄清楚傳統戲曲音韻的字調,也須掌握戲曲音樂聲腔的一些基本理論。羅常培、王力等語言學家都曾關注京劇音韻。羅常培梳理前人各家所說,系統闡述了戲曲音韻界有關中州韻、十三轍、清濁和陰陽、尖團字和上口字等概念,總結的“上口字十一條”很有參考價值。但他作為語言學家而非戲曲家行文十分謙虛謹慎,他自稱“外行”,在皮黃字調問題上“存而不論,留待以后研究”(33)羅常培:《京劇中的幾個音韻問題——1935年9月7日為北京青年會劇團講演》,原載《東方雜志》第三十二卷第一號,1935年;收入《羅常培語言學論文集》,第441頁。,也多因字調涉及音樂理論比較復雜。廣東漢劇是板腔體劇種,我們發現其音韻系統有陰平、陽平、上聲、去聲共4個調類,但聲調在表演唱念時受聲腔、曲律以及角色情感變化等因素影響而表現得穩定性較差,具體調值尚待斟酌。

(二)廣東漢劇傳統戲音韻規范的內容

1.整理字音系統

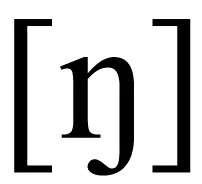

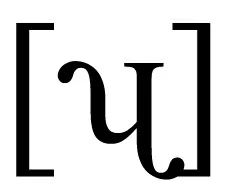

這是建構音韻規范的關鍵和第一步。遴選《齊王求將》《百里奚認妻》《打洞結拜》等29個較有代表性的優秀傳統經典劇目逐字校對、整理,臺詞共有37291字 ,包括單字2145個;使用國際音標符號整理聲韻調系統,我們發現廣東漢劇傳統戲舞臺音韻系統有24個聲母、42個韻母和4個聲調。

2.揭示音韻特點

將廣東漢劇傳統戲音韻與河南中原官話、湖北黃孝片官話比較,發現廣東漢劇傳統戲音韻與湖北黃孝片官話相似度十分高,諸如尖團有別、入聲舒化歸陽平等重要特征,具有顯著的“湖廣音”特征。還比如有一個特殊的字“盟”,在我們所調查的廣東漢劇音像材料中一共出現4次,讀音均為[min213]。根據朱建頌《武漢方言研究》,武漢話“盟”字有舊讀[min213](34)朱建頌:《武漢方言研究》,武漢:武漢出版社1992年。。因此我們可以斷定,“盟”字讀[min213]是廣東漢劇的音韻特點。廣東漢劇音韻呈現很多黃孝片官話這類南方官話的特點,因此在廣東漢劇梨園界一方面認為舞臺音韻是“中州韻”,一方面又不得不承認其“湖廣音”特色。但它又并非以某時某地的黃孝片官話作為標準音,只能說是在黃孝片官話音的基礎上發展演變而來的類似于社會方言的綜合音系。

3.歸納韻轍韻譜

一是整理同音字表,歸納韻轍。我們將廣東漢劇傳統戲字音歸納為“中東、江陽、人辰、言前、由求、搖條、灰堆、懷來、發花、乜斜、梭波、衣七、姑蘇”等13個韻轍,與“京劇韻白十三轍”“北京音系十三轍”不盡相同,有的名稱雖同但分合不同。二是制作韻譜,將42個韻母及例字分別歸入13個韻轍,便于了解每個字的音韻地位及比較字與字之間的關系。

4.普及規范文本

制定一套通俗易懂的普及型拼音方案,描寫廣東漢劇傳統戲音韻聲韻調,并分析不同行當角色的音韻特征與發聲要領;將其與普通話相比較,歸納全套“上口字”;對經典劇本逐字注音,便于創作者和表演者掌握每個字具體如何唱念。

(三)廣東漢劇傳統戲音韻規范的意義

建構廣東漢劇音韻規范既是理論研究,也是實踐研究,具有重要的理論價值和實踐意義。

1.解決劇種戲曲音韻規范問題,完善中國戲曲音韻學理論體系

戲曲語言通常是一種經過藝術加工的特殊語言。建構廣東漢劇舞臺音韻規范,能夠為戲曲創作及舞臺表演提供理論依據,也是保存和發揚劇種藝術特色與魅力、劇種保護傳承的必要途徑。

當前中國現代戲曲音韻學體系初建尚待完善,戲曲音韻理論研究,尤其是各地方戲曲音韻的研究較為薄弱。“當代對戲曲藝術有著重要價值與作用的戲曲音韻的研究實屬寥寥。”(35)魏錦:《關于戲曲音韻研究的設想——以川劇為例》。從建構廣東漢劇傳統戲音韻規范的探索中得到規律性的認識,可以豐富現代戲曲音韻學理論體系的個案研究。

2.理清相關劇種源流發展問題,有助方言文化等相關學科研究

湖北、湖南、陜西、廣東、福建五省漢劇均名為“漢劇”,均為國家級非遺,但它們之間的異同與淵源關系等問題目前還沒有準確的定論。關于廣東漢劇源流有來自湖北漢劇、徽劇等不同說法,前人多從唱腔板式、主奏樂器、傳播路線、劇目劇本、角色行當等角度考察,若能結合戲曲音韻特色分析,理清“中州韻”“湖廣音”、客家話及普通話之間的關系,并與其他幾省漢劇及祁劇、京劇,以及廣東省內幾種早期官話戲音韻進行比較,對于理清廣東漢劇源流發展問題具有重要的參考價值,也可為相關戲曲史研究提供參考。

廣東漢劇是客家人的“大戲”,是客家文化的重要組成部分,“廣東漢劇兩百多年的發展與變遷歷史,就是與客家文化交融會通的歷史過程。(36)康保成、陳志勇:《廣東漢劇與客家文化》。廣東漢劇音韻研究有助于加深對粵東客家地區語言文化、生活習俗、移民狀況等的認識和了解。

3.增強戲曲舞臺語言藝術魅力,推動傳統戲曲非遺的傳播傳承

戲曲音韻規范研究成果包括韻書、韻譜、正音指導等一系列文字及音視頻材料,其理論來源于實踐,又作用于實踐,有助于戲曲創作者和表演者自覺運用戲曲音韻美學規律,做到“文樂一體”“字正腔圓”,從而增強戲曲表演的語言藝術表現力,進而促進傳統戲曲的傳承傳播。

結 語

戲曲音韻學是一門多學科領域交叉學科,甚至可以說是一門邊緣學科。“中國戲曲藝術形成了自己的獨特體系,在世界藝壇上放射出異特的光芒,可是對于戲曲藝術的理論的研究,卻是遠遠落后于藝術實踐所達到的水平。”(37)楊振淇:《戲曲音韻學芻議》,《戲曲藝術》1985年第1期。。在廣東漢劇舞臺音韻規范的建構探索過程中,我們需要克服兩大難點:一是跨學科領域研究難度非常大;二是一手資料收集整理與分析工作難度較大、耗時耗力。同時我們必須認識到,“隨著時代的前進、漢語語音的演變、戲曲藝術的發展,即使是其中精華的部分,有的也已不能完全適用于今天的戲曲。這就要求有適應今天各種戲曲的唱念、作曲和編劇的新的戲曲音韻學誕生。”(38)楊振淇:《戲曲音韻學芻議》。廣東漢劇音韻研究須與時俱進,在傳承與創新的矛盾發展中不斷進步、傳播傳揚。