“外江戲”何以成為“客家戲”*

陳燕芳

關于廣東漢劇的源流、屬性,學界的基本觀點是:廣東漢劇是由汀韓水系流入粵東的皮黃戲曲蛻變而成,故名“外江戲”;劇種起初流行于潮汕地區,但以抗戰期間潮汕淪陷(1939)為轉折點,活動中心遷往梅縣、大埔,漸成“客家劇種”。(1)康保成、陳志勇:《廣東漢劇與客家文化》,《學術研究》2008年第2期。

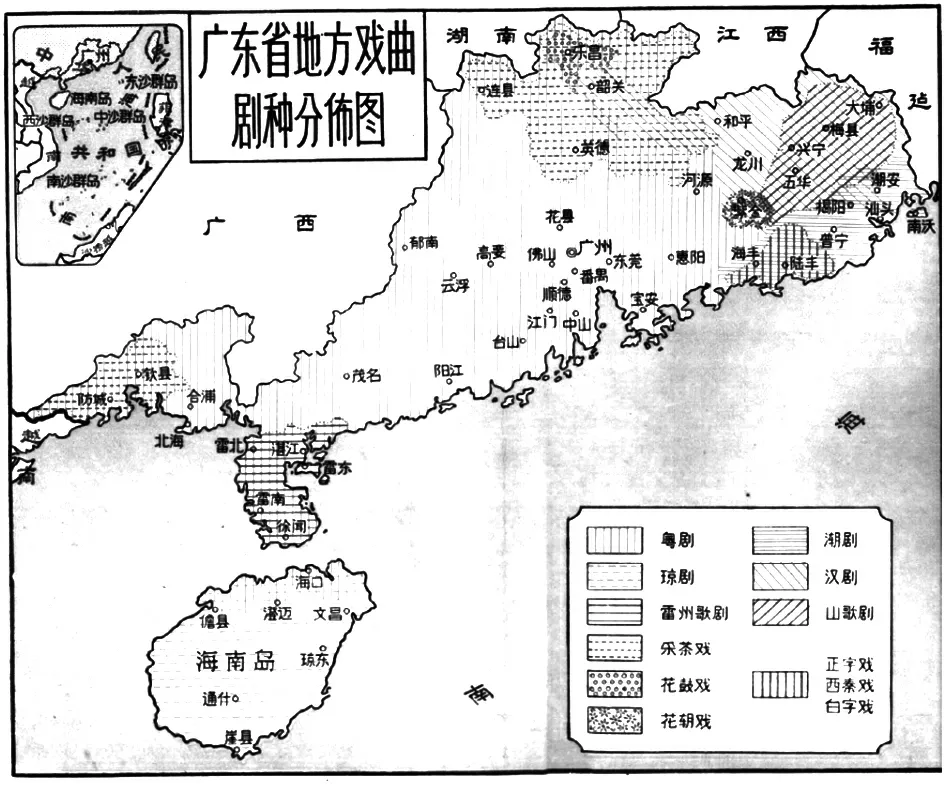

部分常見的戲曲工具書也強調廣東漢劇與客家的關聯。如《中國戲曲志·廣東卷》稱廣東漢劇“流播于粵東、粵北和閩西、閩南、贛南等地區,臺灣、香港以及東南亞客籍華僑聚居地也有它的足印。”(2)《中國戲曲志·廣東卷》編輯委員會:《中國戲曲志·廣東卷》,北京:中國ISBN中心1993年,第84頁。又如《廣東省地方戲曲劇種普查報告》列出的劇種別名包括亂彈、外江戲、客家漢戲、興梅漢戲等。(3)廣東省藝術研究所:《廣東省地方戲曲劇種普查報告》,廣州:嶺南美術出版社2019年,第6頁。此外,廣東漢劇的“客家屬性”在東南亞華人社群中得到充分認可,南洋華僑普遍稱其為“客家戲”。(4)周寧主編:《東南亞華語戲劇史》(下),廈門:廈門大學出版社2007年,第499、500頁。

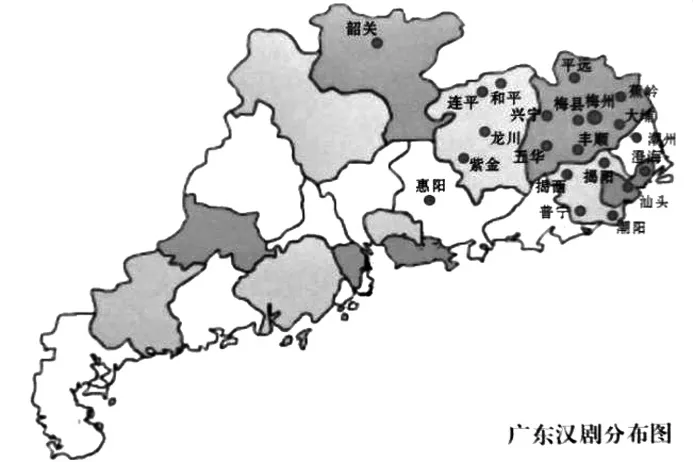

更具說服力的是,目前廣東漢劇的主要演出團體均分布在客家地區。2017年《廣東省地方戲曲劇種普查報告》顯示,國家級非遺傳承單位廣東漢劇傳承研究院位于廣東省梅州市,大埔縣另有廣東漢劇傳承保護中心,而廣東省內其他地區已無專業漢劇演出團體。(5)廣東省藝術研究所:《廣東省地方戲曲劇種普查報告》,第118頁。近年,康保成、陳志勇《廣東漢劇與客家文化》一文從歷史和文化兩方面闡釋了廣東漢劇被視為“客家戲”的主要原因。(6)參見康保成、陳志勇《廣東漢劇與客家文化》;陳志勇《近代“外江戲”的進入與嶺南戲曲生態的變貌》,《文化遺產》2016年第3期。由此看來,說廣東漢劇是“客家戲”似乎并無爭議。

然而,翻檢晚清民國方志、文人著述及官方文件,我們發現“外江戲是客家戲”的說法最早出現于20世紀40年代,在50-60年代才得到地方戲曲研究者和文化管理部門的確認。結合晚清民國粵東社會的具體情境,從“外江戲”到“客家戲”的蛻變過程比外來戲曲本地化的一般情形更加復雜。劇種的“客家認同”并非一種靜態認知。

概言之,晚清民國時期,在社會美育思潮和民族主義文藝思想的影響下,包含潮汕、客家族群在內的粵東知識階層投身外江戲技藝研習,積極參與劇本整理與公益演出,賦予外江戲超越一般通俗戲曲的文化意涵。知識階層對外江戲作為“儒樂”“國樂”和“漢調元音”的觀念建構,恰好與同時期客家族群日益增強的族群意識、尋根中原的現實文化訴求相契合。歷史、觀念和行政因素的合力在20世紀50、60年代最終推動粵東外江戲向“客家戲”的轉型。

一、清中葉以來的粵東外江戲

廣東漢劇的前身是清代中后期沿汀韓水系流入粵東的皮黃聲腔戲曲,粵人稱為外江戲。(7)康保成:《“外江班”與“外江戲”》,《文化遺產》2016年第3期。外江戲的流行與清朝推行官話正音的政策有關,在各類慶典、年節儀式及官紳宴飲中,外江皮黃以其唱念官話、劇本文辭整飭、表演體制成熟大受粵東知識階層青睞。(8)王馗:《“正字”“正音”與閩粵地方戲曲發展》,《戲曲研究》第77輯,北京:文化藝術出版社2008年。

清中葉以來粵東地區特殊的地緣和人文條件在外江戲本地化、“客家化”過程中始終發揮著關鍵影響作用。從外江戲入粵的主要路線看,汀韓水路匯合了福建汀江和廣東程江、梅江、韓江水系,沿線覆蓋粵東、粵東北及閩粵邊區一部分客家聚居地,最終接通潮汕。19世紀后半葉,韓江上、下游經濟差距持續擴大,潮汕地區與粵東北、閩粵邊區的皮黃戲曲發展日益分途。在經濟欠發達的粵東北和閩西,常駐戲班數量稀少,本土戲曲市場晚熟,常需聘請潮汕知名班社助演。如民國新修《大埔縣志》記載:“吾邑所演戲劇,向俱雇請潮州之外江班。”(9)劉織超修,溫廷敬總纂:《民國新修大埔縣志》卷八“教育志”,1943年鉛印本,第373頁。直到光緒年間,大埔本地才出現由本邑人組建的“新春華”“采華春”兩個童子班。民國初年,大埔雙溪新創的“新梅花”班,據稱僅仿襲潮州外江鑼鼓劇而已。(10)劉織超修,溫廷敬總纂:《民國新修大埔縣志》卷八“教育志”,第373頁。可見,盡管地處外江戲入粵必經之地,但粵東北及閩西地區戲班的組織水平、演藝水平直到清末民初仍較低下。

相比之下,潮汕地區雖處汀韓水系“戲路”末端,但憑借港口貿易帶來的系列優勢條件躍居流域戲曲中心。清光緒、宣統年間,活躍在潮汕的外江戲班社多達30余個。其中,潮陽老三多、澄海老福順、普寧榮天彩和潮州新天彩并稱外江四大名班,在閩、粵二省都有知名度。光緒初年,外江戲班在潮州上水門捐資成立九皇佛祖廟宇。光緒二十六年至二十七年,各外江班又合資重修舊廟,易名為“潮州外江梨園公所”。當時潮劇戲班多延請外江戲師傅教授唱腔、武功,足證晚清潮汕外江戲活動之盛,及對本地文化影響之深遠。

晚清時期,潮汕地區容納外江戲發展的優勢有三:一是晚清汕頭開埠的良性影響。港口經濟的繁榮推動了近代潮汕社會政治、人口結構乃至思想文化的整體轉型,直接吸引一批外省官紳、商幫,形成固定的外江戲觀眾群。其二,晚清粵東地方治理的大幅改善。同治年間潮州鎮總兵方耀治潮得力,同時借重地方士紳力量推動文教復興,擴大了本地士紳群體的地方影響。其三,本地知識階層經濟、社會地位的普遍提高。清光緒三十二年(1906),潮汕鐵路建成,加強了汕頭與潮州的聯系,汕頭進一步成為韓江流域經濟、文化和教育中心。清季民初包含潮汕、客家族群在內的粵東知識階層在省內乃至國內政壇、商界、文教界皆據一席之地。這批紳商、知識分子構成了粵東外江戲的重要消費群體。

值得一提的是,粵東知識階層中的外江戲愛好者有不少與民國時期粵省政、商、學界要員關系密切。例如,20年代初汕頭公益社兩任社長張公立、李伯桓,前者為清末民初著名華僑實業家和印尼僑領之子,其父張榕軒曾由清政府駐新加坡總領事黃遵憲推薦出任駐檳榔嶼副領事,獲授花翎三品頂戴候補四品京堂和花翎三品卿銜。張榕軒與其胞弟張耀軒投巨資興辦潮汕鐵路,傾力支持同盟會領導的革命運動,獲贈孫中山手書“博愛”二字。李伯桓是知名的南生公司老板。公益樂社另一重要成員、社刊編輯錢熱儲在辛亥革命前已加入同盟會,歷任《瀛洲日報》《平報》《趣報》《汕報》主筆、編輯,與客家名人溫廷敬、鄒魯等人均有交集。大埔同藝國樂社班主羅梅波不僅是大埔湖寮名紳,還是時任中華民國廣東省政府主席羅卓英的叔父。知識階層的社會身份、文化視野、審美追求為業余外江戲活動注入了濃郁的文人格調。

清末民初,當潮汕地區的職業外江班因潮音戲之流行而步入衰微,由外江戲愛好者組成、以“儒樂社”為名的業余樂社卻在粵東頻繁活動:“外江派目下班子已少見,唯有一儒家社以代表之,故外江派或可稱‘儒家派’也。”(11)頑石生:(天津)《益世報》,1930年9月19日。轉引自林杰祥《潮汕戲劇歷史文獻匯編》,廣州:暨南大學出版社2018年,第238頁。大埔籍知識分子錢熱儲曾如此解釋“儒樂”之內涵:儒者之職責乃搜求古籍,探討、宣傳、發揚樂義,所學戲劇“也須比戲班里格外文雅一著,才不負儒家二字”,強調業余樂社與職業戲班的品格差異,體現了超越一般通俗娛樂的傳統精英文化訴求。(12)《公益社樂劇月刊》第一卷第四號《儒家與票友》,1934年2月。

這些外江戲愛好者大多經濟寬裕,僅以外江戲作為風雅消遣,甚至“非具名譽者或以公益為前提者,請之出演弗許也”。(13)頑石生:(天津)《益世報》,1930年9月19日。轉引自林杰祥《潮汕戲劇歷史文獻匯編》,第239頁。業余愛好的“非職業”特征也絲毫無損其技藝水平。恰因儒家樂友們“各有正當的吃飯職業”,研習唱戲奏樂是“閑的工作”,才“不可和職業一例馬虎”,必要“略有些價值”。(14)《公益社樂劇月刊》第一卷第四號《儒家與票友》,1934年2月。應該說,一批技藝精湛的“儒家”樂友突破了一般意義上“業余”與“職業”之間的水平壁壘,消弭甚至逆轉了玩家與藝人的技藝差距。他們以樂社為依托,主動整理外江戲資料,研習唱腔器樂,與戲曲藝人、戲班教師建立密切的藝術交流關系,對傳播、傳承外江戲的貢獻不亞于職業藝人。

總之,所謂的“業余”愛好者,同時具備了傳承外江戲的專業水平和“闡釋”外江儒樂的話語權力。民國時期以外江戲為“國樂”、為“漢劇”,就是粵東知識階層創造的兩個富于時代意涵的文化概念,也是后來劇種“客家認同”形成的觀念基礎。

二、民國時期業余樂社的文化觀念建構

民國初年,在維新風潮和美育思想的震蕩鼓舞下,“欲改良社會,必先改良歌曲”的輿論深入人心。北京、上海、重慶、河南等地紛紛成立新型音樂社團,粵東地區也不例外,以潮汕為中心出現了一次比較集中的樂社組建熱潮。據大埔籍知識分子、汕頭公益社社刊編輯錢熱儲回憶:“自革命以來,惡制度已打破,商學界人士,都喜歡以習樂唱戲為唯一的消遣品,海外華僑,以及內地各城市,組織音樂社研究戲劇的,正如雨后春筍。”(15)《公益社樂劇月刊》第一卷第二號《劇本與文學》,1933年12月。根據目前可見的材料,民國時期影響較大的汕頭公益樂社、澄海陽春幽處國樂社,普寧鈞天樂社、潮州友聲社、揭陽錫場儒家樂班、興寧稻和社等,都是民國初年創立的。

與同時期北京、上海、廣州等地音樂界出現的“全盤西化”或“文化復古”兩種傾向不同,當時粵東樂社對傳統“中樂”一般抱持溫和的國粹主義理念,主張恢復舊戲的原有價值,他們最主要的兩項文化訴求分別是改良戲曲和保存國粹。這種藝術理念全面體現在他們的外江戲活動和相關言論中,客觀上推動外江戲藝術向精致、文雅的風格靠攏。

改良戲曲,即發揮戲曲移風易俗、改良及服務社會的功能,與清末以來維新派“改良歌曲”的宗旨一脈相承。民國時期粵東地區規模和影響最大的汕頭公益樂社自成立以來便強調戲曲服務社會的宗旨,每每組織公益演出,將大量精力投注于外江戲文獻資料的搜集、整理和宣傳教育。社刊《樂劇月刊》首期提出戲曲應有移風易俗、導正社會風氣的使命:

音樂戲曲,不單是消閑的娛樂品……要努力把沉淪在江湖藝術里的音樂戲曲,拯救起來,申展他的轉移風俗、左右社會的力量,回復他在文化上偉大的價值。(16)《公益社樂劇月刊》第一卷第一號《本刊出版的意義》,1933年11月。

保存國粹,即希望通過繼承、整理傳統外江戲曲,存續“一國文化精神之所寄托”和“一方民情風俗之所表著”。1934年《樂劇月刊》刊登的《戲曲的讀法》側重強調傳統戲曲的文化價值:

現在我輩讀戲曲,只有這樣:第一,不要把戲曲看得太重。須知戲曲是一種文藝——是游戲文藝,并不是歷史講義。切勿把資治通鑒二十四史去查對他符與不符。第二,不要把戲曲看得太輕,須知戲曲是元明兩代文藝思想的結晶,決不是伶人樂工胡亂涂抹的勸世文,切勿因為多少被伶工失傳訛誤,便鄙薄為不通。(17)《公益社樂劇月刊》第一卷第七號《戲曲的讀法》(下),1934年5月。

揆諸文義,“不要把戲曲看得太重”,即接納戲曲的體裁特色,不高估戲曲的文體價值,給予戲曲準確的文化定位。“不要把戲曲看得太輕”,則承繼戲曲改良余緒,重在體認傳統戲曲蘊含的民族文化精髓,強調戲曲作為古代文藝思想結晶的精神價值。粵東知識分子在“輕”與“重”之間把握傳統戲曲的現實意義,一方面與民國時期舊戲批判的聲浪保持距離,另一方面又較普羅大眾有更深層的文化思考,體現了一種面對國故理性而不失溫情的態度,這也是當時業余樂社獨特文化認同的真實寫照。

事實上,在普遍鼓吹學習西樂、貶抑中樂的背景下,傳統戲曲的欣賞、實踐及研討有著抗衡西樂、振興國樂的特殊文化意義。馮長春認為,民國時期的國粹主義音樂思潮“一方面反映出一些知識分子對舊有文化的眷戀與愛慕,一方面也表現出國粹主義者在新的時代條件下,試圖賦予傳統文化以新的歷史使命并希望它能延續、發展乃至再度輝煌的美好愿望。”(18)馮長春:《中國近代音樂思潮研究》,北京:人民音樂出版社2007年,第189頁。參與粵東樂社活動的紳商和知識分子雖然多非專門的音樂學者或音樂教育家,但其“國樂”理念及實踐與民國時期蜚聲樂壇的童斐、劉天華、王光祈等音樂學者頗有相通之處。民國時期彌漫于音樂界的國樂復興和國粹保護思潮,既滲透到外江戲研究與實踐諸方面,也在最大程度上激發和深化了粵東民眾對外江戲曲的文化情感認同。20世紀30年代,粵東新建的樂社基本以“國樂社”為名,反映出以外江戲為“國樂”這一觀念在粵東地區一度深入人心。(19)如大埔同益國樂社、梅縣國樂研究社、興寧國樂社、潮州揚風國樂社等。

作為近代民族國家認同、民族主義情感在粵東生發、流行的文藝載體,外江戲藝術在業余樂社的精心傳續、打磨之下日趨精致,與本地其他劇種的標格差異也更加凸顯。如1924年《益世報》刊登“頑石生”《潮劇》一文,稱:“潮劇音樂,純用溫柔多情之調,使人一聞神馳,而又以外江派為最。樂器皆備,每唱一出,百樂齊作,惟與北方之噪耳者大不相同也。”(20)頑石生:(天津)《益世報》,1930年9月19日。轉引自林杰祥《潮汕戲劇歷史文獻匯編》,第238頁。1935年謝雪影《潮梅現象》稱外江戲“音韻合拍,舉動自然,態度姿勢,妙肖備至,為潮劇界之神乎其技者。”(21)謝雪影:《潮梅現象》“潮州戲劇今昔觀”,汕頭:汕頭時事通訊社1935年,第195、196頁。外江戲藝術形態的漸臻精致,使其成為粵東地區毋庸置疑、共同認可的高雅藝術,這是后來客家族群對外江戲產生文化認同的重要基礎之一。

20世紀20年代末、30年代初,業余樂社參與者提出另一劇種觀念,即外江戲是“漢劇”“漢調元音”在粵東的遺存。較早持此觀點的是錢熱儲《漢劇提綱》之“作書緣起”:

漢劇作于漢口,流行于鄂皖之間,經安徽石門桐城休寧間人變通而仿為之,又稱徽調。自是而后,乃復分支,流而北上者,經北京人將唱白弦樂鼓樂悉易高亢之音,稱為京劇。今亦稱平劇。流而南下者,至廣州一帶,又經粵人易以喧鬧之音,稱為粵劇。惟在贛之南,嶺之東,及閩之西部者,皆本其元音,不加增易,故特標其名曰外江。(22)錢熱儲:《漢劇提綱》,汕頭印務鑄字局,1933年。

在民國時期的粵東社會,錢氏立“漢劇”之名、論“漢調”之源流的文化意義有三:第一,以內涵更清晰的劇種專名取代含義模糊的外來戲曲泛稱。第二,將外江戲源頭追溯到華中地區歷史悠久、支脈縱橫、具有全國性影響力的“漢上腔調”。這一做法,某種意義上與“客家來自中原”的歷史敘述吻合。第三,與京劇、粵劇比較,突出外江戲復古守正的藝術個性和審美品格,與民初以來客家族群對自身文化傳統、文化特征的認同意識相吻合。

可見,討論客家族群對廣東漢劇產生文化認同的過程,從時間次第和邏輯關系看,均不能繞開當時業余樂社有關“儒樂”“國樂”和“漢劇”的觀念建構成果。19世紀中后期至20世紀30年代,以外江戲作為傳統儒家文藝、現代民族國家代表性文藝乃至中原文藝的提法,在粵東地區漸成一種客觀的觀念現實。粵東外江戲從民間戲劇升格為接續傳統禮樂精神的“儒樂”,繼而轉換為符合民族國家觀念的“國樂”,以及具有特定地緣、文化內涵的“漢劇”,實現了劇種文化認同的現代轉型。而同一時期,關于客家源流、客家族屬和客家文化的討論、建構正在如火如荼地進行。

三、外江戲“客家認同”的形成

翻檢晚清民國的地方志、報紙及文人著述,可以發現“外江戲是客家戲”的說法在20世紀40年代以前并不流行。外江戲的“客家認同”或許不是劇種的本質性特征。討論劇種“客家認同”的形成,還需注意同一時空背景下客家、潮汕族群身份意識正在發生的變化。

此前關于廣東漢劇“客家認同”的討論雖已溯及粵東客家人“崇文尚雅”的文化心理機制,但是近代以來客家族群的身份意識及“客家文化”的內涵本身也處于動態發展中。程美寶認為,19世紀客族人士話語權的擴大與當時地方族群矛盾的日趨尖銳,使得近代客家人的自我意識空前高漲。在掌握一定文化資源后,客家人開始“對自己的身份和先祖源流作出自己的表述”,而且“同粵人、潮人一樣,客人用以證明自己的文化身份的正統性淵源的方法,同樣是用‘中原來源說’。”以光緒三十三年(1907)順德學者黃節所編《廣東鄉土地理教科書》為導火索,此后關于客家人漢族根源的歷次討論,激發并強化了清末民初客家族群自身的文化認同,并引發系列族群文化建構事件。(23)程美寶:《地域文化與國家認同:晚清以來“廣東文化”觀的形成》,北京:生活·讀書·新知三聯書店2006年,第73-91頁。換言之,“崇文尚雅”“尋根中原”的客家文化心理原本帶有一定歷史建構性質。這種對于客家群體形象的自我敘述,與清末民初具體歷史情境下客家人強調自身正統性、重視族群社會地位、維護族群尊嚴的現實訴求有直接聯系。

事實上,自晚清同治、光緒年間到20世紀30年代,在外江戲職業戲班、業余樂社集中活動的潮汕地區,潮、客雜處的現象十分常見,當時潮汕、客家之間的區分意識也并不明確。(24)陳春聲:《論1640-1940年韓江流域民眾“客家觀念”的演變》,《客家研究輯刊》2006年第2期。因此,很難說外江戲是獨屬潮汕抑或獨屬客家群體的“傳統文藝”。可以佐證的是,清末外江戲四大名班的班主都是潮汕人,但班中知名演員卻有不少客家人。潮州庵埠詠霓裳社的早期成員為本地鄧厝客家人。汕頭公益樂社20年代初的社長張公立、李伯桓以及二胡演奏家饒淑樞是客家人,頭弦師張漢齋、鼓王魏松庵、琵琶演奏家王澤如、名丑陳福安則是潮州人。這些例子可以說明,早期外江戲是粵東潮汕、客家族群“共享”的劇種。

汕頭公益社成員、客籍知識分子錢熱儲(1881-1938)有關劇種地域文化屬性的觀點最值得注意。錢熱儲與溫廷敬、鄒魯等人素有往來,溫、鄒二人都是民國時期推動客家文化、客家認同發展的核心人物。錢熱儲擔任《汕報》編輯期間也曾節選刊登古直論述客家歷史的《客人對》。(25)古直:《客人對》,《汕報》之《微笑》副刊,1930年10、11月連載。值得注意的是,錢于1933年編成《漢劇提綱》一書,是首部較為系統的外江戲論著,然而書中卻未出現任何“客家認同”的蹤跡。其“作書緣起”稱:

顧漢劇之在吾潮梅,當三十年前,我輩童齡時代,名著一時者有上四班、下四班,此外更有所謂咸水班者,指不勝屈。俗語謂咸水班,蓋謂純為本地人隨意仿效,未得外江真傳之意。(26)錢熱儲:《漢劇提綱·作者緣起》,汕頭:汕頭印務鑄字局印刷,1933年。

以“吾潮梅”這一地理概念界定外江戲的流行區域,顯示當時漢劇與客家族群之間的觀念聯系并不緊密。強調“外江真傳”與“本地仿效”之區別,是仍把“漢劇”視為流行于潮梅地區的外來劇種。

錢熱儲在《咸水班的解釋》中又如此介紹本地人所模仿的外江“咸水班”:“我們南方人學的,所說的話多雜土談,變成咸水官話,所以就叫做咸水。”(27)錢熱儲:《咸水班的解釋》,載《公益樂社樂劇月刊》第一卷第四號,1934年2月。此外還有《樂調之類別》所言“吾南方之粵戲、外江班”的說法。以地理含義更寬泛的“南方”“南方人”自居,可以佐證當時外江樂社中“客家戲”的觀念并不流行。

1934年,擔任《大埔縣志》總纂的溫廷敬邀請錢熱儲加入縣志編纂工作。該志最終于1943年付梓刊行,其中“教育志”列“戲劇”一目,為20-40年代大埔客家人對外江戲的認識提供另一個觀察樣本:

吾邑所演戲劇,向俱雇請潮州之外江班。光緒間,有由本邑人自組童子班營業者,一為百侯人所辦“新春華”及“采華春”二班,民國初年有雙溪人創辦之“新梅花”,是仿潮州外江班之鑼鼓劇,俱無甚改良。(28)劉織超修,溫廷敬等纂:《民國新修大埔縣志》卷八“教育志”,第373頁。

《大埔縣志》的記載說明兩個問題,其一,從實踐看,外江戲是本地演劇的主要形式,但卻以潮州班為主。其二,從觀念看,編纂者仍以“外江”為外來、外省之意,沒有提出客家的概念。綜合《漢劇提綱》和《大埔縣志》的說法,直至20世紀40年代,享有“敘述權力”的客家知識精英仍未將外江戲稱為客家戲。

粵東人將廣東漢劇視為客家戲,主要受到40年代以后劇種發展實際的影響。20世紀30年代末至40年代,戰爭密云籠罩下粵東外江戲活動中心的轉移使人們對劇種內涵的認識發生了現實轉變。1939年,侵華日軍攻占潮汕,當地職業、業余漢劇活動基本暫停。自30年代末到1945年抗戰勝利,外江戲活動中心轉移到客家地區,客觀上扶植了當地國樂社及漢劇科班。潮陽人蕭遙天在40年代末、50年代初為《潮州志》撰寫“藝文”部分,首次正面提及外江戲與客家人的關系:

(外江戲)大概在乾隆末年,已流入了。它流入的路線是從江西的西南區衍及福建的西區,這些區域的客家人最先接受外江戲,它流入潮州,仍經過客家繁布的梅屬諸縣,現在的潮州人尚認為外江戲是客幫的戲,潮州的客家人酷嗜外江戲也甚于潮劇,演唱于客家屬的傀儡班純唱外江調,外江戲的新編劇目像《打破鍋》,是大埔進士陳可奇的故事,潮州的諺語有“客家假外江”,是嘲笑他們唱得不好的。這些,都足見外江戲的入潮州,客家人是唯一的媒介,這是信而有征的。(29)蕭遙天:《民間戲劇叢考》,香港:南國出版社1957年,第101頁。

以蕭遙天的“客家戲”話語為標志,可以看出廣東漢劇與客家族群間的觀念聯系在20世紀50年代初已完成從隱到顯、從松散到逐漸密切的過程。

應該說,蕭遙天等“潮人”首舉漢劇為客家戲之說,與抗戰時期外江戲活動避戰遷移確有關聯。粵東抗戰以來,外江戲活動范圍長期被限制在客家地區,與客族聯系日益密切。客家人士組建的樂社、戲班接納流散藝人、培養年輕演員,密切配合抗戰宣傳,進一步加深了劇種與客家社會的現實羈絆。可見,廣東漢劇與客家族群的關系紐帶,是在特殊時代、地域、社會背景下具體織就的。

四、廣東漢劇“客家認同”的定型

新中國成立以來,民間戲曲組織形式從傳統的戲班、行會轉變為國家體制下的戲曲劇團。劇種發展自此受到更多行政因素和政策行為的左右。廣東漢劇的“客家認同”在歷史、觀念及行政的合力干預下,于20世紀60年代中期基本定型。以下根據影響劇種“客家認同”的標志性事件,將1949-1966年的劇種史分為三個階段:

第一階段(1949-1955)是潮汕、客家劇團恢復期。本時期漢劇組織發展特點有二:一是客家地區漢劇活動率先恢復。由于此前客家地區漢劇基礎保存較好,在1951年“五·五指示”發布后,大埔民聲劇社即著手挖掘傳統劇目,短期復排早期樂社劇目100多出。(30)指1951年5月5日中央人民政府政務院發布《關于戲曲改革工作的指示》。參見中國藝術研究院戲曲研究所《戲曲研究》編輯部、吉林省戲劇創作評論室評論輔導部編《戲劇工作文獻資料匯編》,1984年內部印刷,第24頁。二是建國初期粵東地區頻繁的政區調整對當時劇團的行政管理和活動范圍均有直接影響。例如1955年粵東行署由潮州遷至汕頭,當時梅縣專業漢劇團被抽調改組為汕頭專區漢劇團。

第二階段(1956-1960)是潮汕劇團繁榮期。1956年7月,廣東省文化廳準予成立粵、潮、瓊、漢四大劇種的省一級戲曲團體。(31)1950年至1988年,海南隸屬廣東省行政區劃管轄。是時,廣東漢劇團團址設于汕頭孔廟,由粵東地方國營民聲漢劇團上調組成。從相關劇團改組、重建情況看,潮汕地區的漢劇活動一度得到較好恢復,一些新劇團在當時產生較大影響。(32)例如,潮州漢劇團長于劇本創作,1956、1957年推出的兩部大型神話劇《火焰山》《火云洞》、1960年創作的新編歷史劇《陳璧娘》均獲成功。后來成為廣東漢劇現代戲代表作的《一袋麥種》,原本來自潮州漢劇團1963年創作的《春梅祝壽》。省級戲曲團體在汕頭的組建,確認廣東漢劇在廣東劇壇的藝術影響力,同時說明此時劇種活動中心仍在潮汕地區。值得注意的是,廣東漢劇團成立不久,全體藝人對劇種的歷史源流進行了第一次全面討論,形成《粵東漢劇簡史》一文(蕭亭執筆)。該文繼蕭遙天提出“外江戲是客幫的戲”后,再度梳理劇種歷史,闡述外江戲與客家的關聯:

韓江上游梅縣、五華、大埔等地的客家人,史載是來自中原,就其歷史、文化傳統與所使用的語言很近于普通話的情況來看,實與漢劇藝術具有較深的聯系。漢劇在當地傳播之后,很快就成為群眾喜聞樂見的東西,得到廣大人民的愛護與培育,終于成為當地唯一的古典戲曲形式。上述客家地方文化素稱發達,但由于地處山僻,社會物質生活是很困難的。當地社會的這種經濟文化條件,就在很大程度上作為社會意識形態之一的戲曲藝術以影響。一方面它使漢劇得以鞏固下來,并經過世代藝人們的勤學苦練,保持并發揚了的藝術特色。一方面它又限制了漢劇藝術隊伍的壯大,限制了漢劇藝術在原有基礎上的繼續發展和進行必要的革新。(33)蕭亭整理:《粵東漢劇簡史》(初稿),1956年版,內部印刷。

在劇團建立之初,戲曲工作者一方面從族群歷史和語言文化角度分析漢劇與客家的關系,強調廣東漢劇是客家地區主要的大戲形式,另一方面從社會經濟角度解釋了客家本地戲班實力與客籍藝人數量不能相稱的原因。根據這份劇團“局內人”討論完成的劇種簡史,此時廣東漢劇團雖然設址潮汕,但藝人及相關戲曲工作者對劇種“客家屬性”的認知日益清晰,為其后劇種活動中心正式遷往客家埋下伏筆。

第三階段(1961-1966)是粵中、粵北客家地區漢劇組織建立期。這一時期潮汕地區的漢劇力量逐步調往惠陽、韶關等地,潮汕本土漢劇組織有所削弱,劇種與“客家”的關系愈加牢固。最具代表性的是汕頭市漢劇團于1960年調往韶關專區,正式更名為粵北漢劇團。此舉的出發點是支援粵北文藝團體的組建,實際上帶動了粵中及粵北地區漢劇社團的建立——1960、1961年,連平漢劇團、和平漢劇團相繼建成。1962年,龍川業余漢劇團成立,粵中地區漢劇實力明顯加強。1963年,原汕頭漢劇團組成的粵北漢劇團轉調惠陽,改稱東江漢劇團。1965年,連平漢劇團并入,整體改稱惠陽專區漢劇團。(34)據黃崇森《廣東漢劇的由來》,載房學嘉主編《客家研究輯刊》1998年第1、2期。

需要說明的是,在漢劇進駐以前,上述地區原本各有其他流行藝術形式。韶關地區活躍的戲班主要有湖南(祁劇、花鼓戲)班、贛南(采茶戲)班等,而惠州一帶自晚清以來流行的民間戲曲種類主要為粵劇、正字戲、手托戲(木偶戲)和脫胎于神朝儀式的花朝戲。至清末民初,惠州粵劇戲班、藝人頗具聲名,潮汕外江班卻并未涉足于此。換言之,60年代粵中、粵北等客家聚居區漢劇團的興起,主要受到“漢劇是客家戲”這一觀念預設的驅動,也在事實上強化了二者的關聯。這與潮汕地區漢劇力量的衰落過程是一致的。

伴隨劇團組織的日益“客家化”,廣東漢劇的“客家屬性”開始得到官方文化部門的承認。1962年,文化部藝術事業管理局編輯《全國戲曲劇種資料(初稿)》,明確將(廣東)漢劇、潮劇分別與客家、潮汕族群聯系起來。該書如此介紹廣東漢劇的流行地區:“廣東客家語系地區的梅縣、興寧、大埔、潮州等地,福建、臺灣及東南亞一帶。”(35)《全國戲曲劇種資料(初稿)》,北京:文化部藝術事業管理局一處,1962年,第38頁。這是目前所見官方文化部門較早明確廣東漢劇“客家屬性”的材料。1965年,廣東省將原屬汕頭專區的興梅七縣辟為梅縣專區,同年廣東漢劇團由汕頭遷往梅縣,漢劇活動中心落地客家。自此,廣東省內粵、潮、瓊、漢四大劇種的現實分布格局基本奠定。(36)1988年4月,廣東省海南行政區撤銷,成立海南省。目前一般認為,粵劇、潮劇、廣東漢劇是廣東省內三大劇種。。

劇種認同意識一旦形成,便有可能通過多種途徑,對其后續發展產生現實推動。從這個意義上說,劇種認同是戲曲劇種發展過程中不可忽視的觀念力量。1956年,廣東漢劇第一個省級院團設立在汕頭,其中有早期外江戲活動中心的歷史因素,也與50年代至60年代初汕頭始終作為粵東政區及汕頭專區行署的區位因素有關。而在“廣東漢劇是客家戲”的觀念現實驅動下,潮汕地區的漢劇力量有組織、有計劃地向粵北、粵中的客家聚居地轉移——即使當地原本的流行劇種可能不是漢劇。新中國成立初期省內多次行政區劃調整相繼帶動各地漢劇團體所在地的變化,最終造成漢劇“落戶”客家的現實。

如果將《中國地方戲曲集成·廣東省卷》(1962)所附“廣東省地方戲曲劇種分布圖”與《廣東漢劇志》(2016)的劇種分布圖進行比較,可見60年代中期漢劇組織調整對劇種分布范圍的影響。前者所繪“漢劇”流布區域主要為汕頭、潮安(潮州)、揭陽一帶,以及紫金、龍川、五華、興寧、梅縣、大埔、和平地區,還有粵北的樂昌、韶關,尚未把惠陽地區納入劇種流播范圍。(37)中國戲劇家協會主編,廣東省文化局編輯:《中國地方戲曲集成·廣東省卷》,北京:中國戲劇出版社1962年,第1頁。2016年發行的《廣東漢劇志》則綜合考慮晚清以來、尤其是二十世紀以來廣東漢劇的實際傳播情況,對劇種的歷史分布情況做了完整呈現。兩幅時隔50余年的劇種地圖,客觀反映了新中國“戲改”以來劇種流行范圍的變動,側面證實了60年代后惠陽地區的漢劇活動是文化部門規劃指導的結果。(38)廣東漢劇傳承研究院、《廣東漢劇志》編纂委員會:《廣東漢劇志》,2016年內部印刷,第1頁。

值得一提的是,20世紀東南亞華人社群對外江戲的認可與接納情況也可佐證劇種族群意識的升沉。以新加坡為例,20世紀前期影響較大、實力頗強的業余外江戲社團,如余娛儒樂社、陶融儒樂社、星華儒樂社等,成員均以潮僑為主。然而,在20世紀50、60年代以后,這些潮人社團逐漸改唱潮劇,惟有南洋客屬總會等客家社團繼續保留漢劇傳統。

五、余論

從“外江戲”到“客家戲”的轉變,展示了廣東漢劇如何在20世紀復雜的社會、文化、觀念變遷背景下進入現代劇種分類框架,為我們思考劇種與地方社會、地方文化及地方戲曲生態的關系提供了一個特殊個案。

廣東漢劇“客家認同”的建立過程無疑有其特殊性——首先是粵東知識階層、業余樂社在劇種文化建構中扮演的重要角色。外江戲實際上成為本地知識階層在新舊、中西文化矛盾之間安放民族主義情感的觀念載體。其次是20世紀上半葉客家族群自身身份認同的動態變化。前述知識階層對外江戲的文化觀念建構,恰好與當時客家人日益強化的“崇文尚雅”“尋根中原”的族群文化意識相契合。這是劇種從地理意義上的“外江戲”變為族群意義上的“客家戲”的關鍵因素。基于上述歷史條件,粵東外江戲才因保留(而非變易)外來戲曲的文本、語言和舞臺藝術面貌,看似悖論性地成為潮汕、客家族群共同認可的本地雅正文藝,又在現實力量的干預下逐步轉化為一個“地方族群”劇種。

然而,事情的另一面是,20世紀廣東漢劇的“族群認同”建立在客家藝人樸素的自我認同和“客家葆守中原文化”的復雜觀念認同之上,唯獨缺失基于客家方言的語言文化認同。隨著新時期學界對客家歷史源流的部分祛魅,及“以方言為地方文化核心標識”觀點的流行,客家山歌、采茶戲明顯比唱念官話的廣東漢劇更富于客家特色。“青年一代,因為廣東漢劇不以客家話道白,已經不認同它為客家戲”的現狀,本質上是新時期客家話語與根植于20世紀粵東社會的劇種“客家認同”內涵的日漸暌違。不過,將廣東漢劇舞臺語言改為客家話、普通話的簡單化嘗試,又是片面理解劇種客家認同、消弭劇種文化特性的行為。應該說,在應對戲曲消費市場日益小眾化、老齡化等普遍問題的同時,廣東漢劇還面臨如何為劇種認同注入新的時代因素、繼續凝結新的劇種文化認同的功課。

分析“廣東漢劇是客家戲”觀念的歷史形成,并非為了簡單肯定或否定這一命題,而是希望回溯劇種認同的獨特建立過程,為當下戲曲傳承提供參照。對廣東漢劇而言,劇種的文化情感認同并非一種靜態認知,但這無妨于劇種與客家文化間的歷史聯系。從普遍意義上說,近代以來成立的地方劇種各有其特殊的地緣、人文背景,各有其難以簡單類比的發展條件,由此與各地民眾建立了不同的情感羈絆。只有深入把握劇種所處的具體歷史背景和文化生態,情知所起,才能更好地理解傳統戲曲與地方社會、地方族群及地方文化之間的多維度關系。也只有立足當下,用動態發展的眼光分析劇種現實困局的歷史根源,才能對地方戲曲傳承提出更有針對性的策略。