傳統建筑屋脊裝飾研究的知識圖譜分析

冷先平 王雨晴 高佳豪

傳統建筑屋脊裝飾是屋頂的組成部分和裝飾部位,是吉祥文化和建筑等級的象征。屋脊裝飾的發展演變及其圖案形式是在民眾生活中孕育產生,表達了吉祥文化心理映像,承載著時代的生活智慧、文化道德和特殊的形象思維等諸多方面,與封建禮制、社會風俗、結構特征等因素密切相關。

建筑作為鄉村的子單元,其中蘊含的歷史文化信息對鄉村文脈延續具有重要作用。本文利用CiteSpace 分析工具,以中國知網收錄的國內近幾十年來相關研究作為主要文獻來源,系統性地整理與歸納了屋脊裝飾的研究成果。

1 數據來源與研究方法

1.1 數據來源

研究數據來源于中國知網(CNKI)期刊全文數據庫。以“脊飾”為主題詞,選擇CNKI 數據庫中的“期刊”和“學位”作為查詢對象,檢索時間跨度為1954~2021年,共獲得相關文獻214篇,經初步剔除重復、與主題不符的文章后,最終得到207 篇有效樣本作為分析研究的對象。所有文獻均以refworks 格式導出到CiteSpace 軟件進行處理。

1.2 研究方法

借助CiteSpace 計量分析軟件發現文獻科學研究的結構、規律和前沿熱點,通過聚類或共現將文獻的機構分布、作者合作、文獻耦合進行圖譜呈現,直觀反映不同研究區間的內在關聯,為有效預判領域研究的發展方向提供依據。本文使用的信息可視化工具是知網計量分析可視化以及CiteSpace 6.1.R2 軟件。

2 屋脊裝飾相關文獻研究的演進分析

2.1 文獻發文量分析

發文數量變化可直觀反映該研究在特定時間段內研究熱點的變化,用以分析未來研究發展動態和趨勢[1]。從文獻總量來看,我國建筑脊飾發文數量呈增長態勢;從發展階段來看,我國建筑脊飾研究經歷了緩慢增長、波動增長兩個階段。1954 ~2011 年的文獻較少,建筑脊飾研究趨勢平穩遞增,處于緩慢增長階段;2011 ~2021 年為該研究的波動增長階段,發文量逐年攀升,由2011 年10 篇增加到2020 年的25 篇,2017 年最多為20 篇,總體呈波動上升態勢。

2.2 研究作者發文網絡圖譜分析

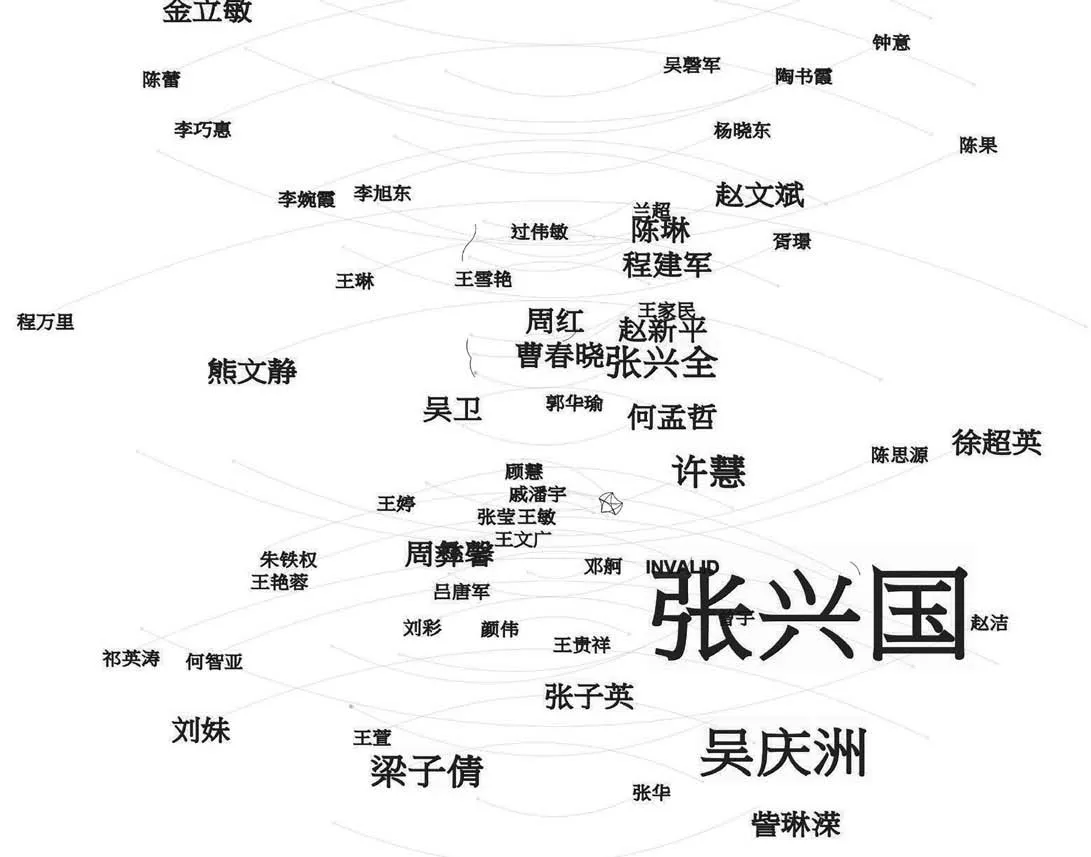

發文作者及網格分析如圖1 所示。對相關文獻進行統計后發現,張興國發表的文章最多,總計68 篇,然后是吳慶洲、梁子倩、許慧。圖1 中共有215 個節點和51 個鏈接,網絡密度為0.002 2。節點數量與大小代表了核心作者群體的共現頻次,線條數量與粗細反映了作者合作關系與合作強度,從合作網絡來看,脊飾研究呈現小集中、大分散的特征,即傳統脊飾研究并未形成核心研究團隊。

圖1 發文作者及網格分析(來源:作者自繪)

2.3 發文機構網絡圖譜分析

相關研究機構空間分布是建筑脊飾研究區域均衡性的重要度量。

從文獻分析僅限于第一作者的發文機構來看,建筑脊飾研究主要集中在西安建筑科技大學、華南理工大學等機構。發文機構出現頻次在5 以上的機構有3個,其中西安建筑科技大學發文量最多,共7 篇,其次是華南理工大學6 篇、西安美術學院,有5 篇,有148 個節點和18 個鏈接,網絡密度為0.001 7。說明各發文機構的合作強度弱,合作機構網絡未形成初步雛形。

2.4 研究關鍵詞的圖譜分析

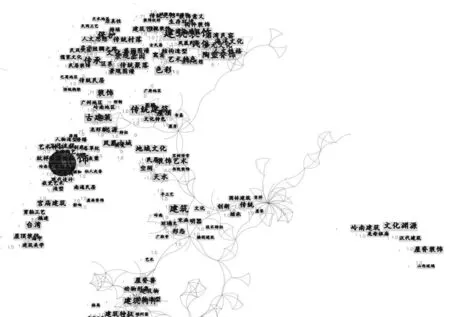

關鍵詞可以揭示文章內容的主要方向和核心觀點,對傳統屋脊裝飾研究領域內相關文獻的關鍵詞進行共現聚類,共得到355 個節點和504 個鏈接,網絡密度為0.008。關鍵詞聚類圖譜如圖2 所示。圖2 中的網絡交叉點代表關鍵詞頻次,節點越大表明該關鍵詞在文獻中出現的次數越多,各節點之間形成了較少的網絡結構,表明關鍵詞之間具有關聯性。其中,脊飾、建筑裝飾、古建筑、傳統建筑、屋脊裝飾及文化淵源等為該領域的核心詞。“脊飾”出現的頻次最高,為30 次;“建筑裝飾”“古建筑”“傳統建筑”等關鍵詞分別以10、7、7 的出現頻次位列其后。

圖2 關鍵詞聚類圖譜(來源:作者自繪)

2.5 研究脈絡分析

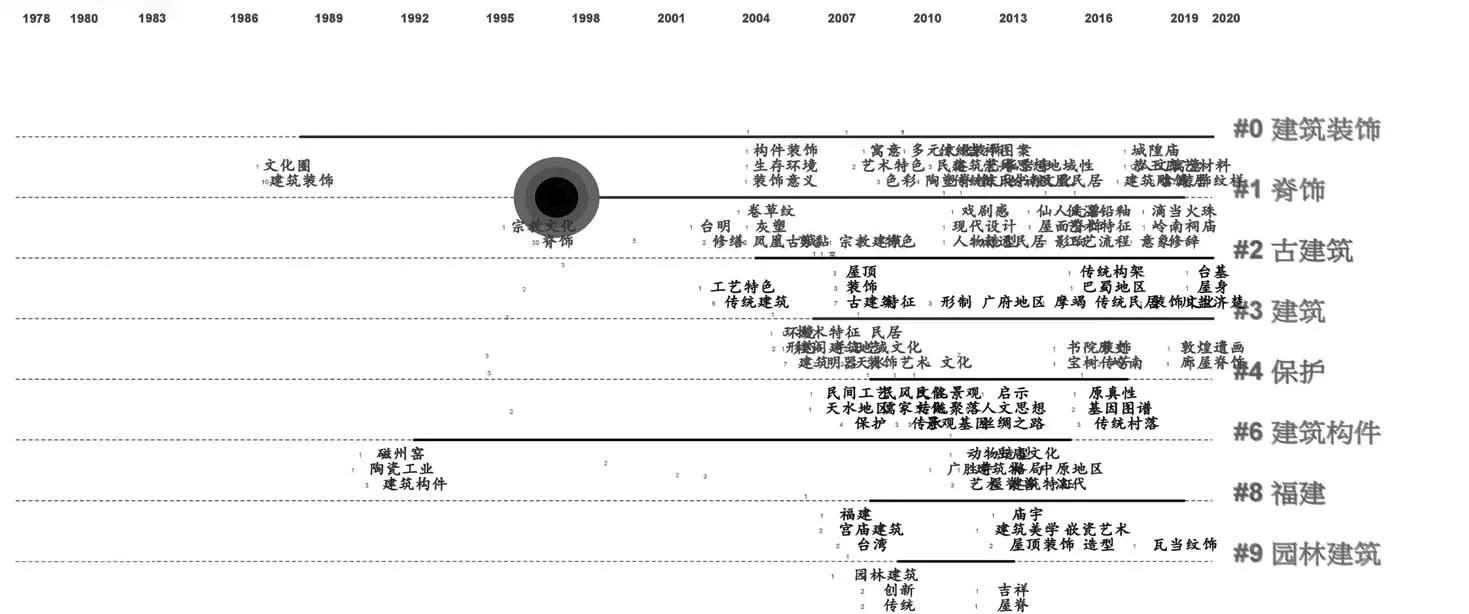

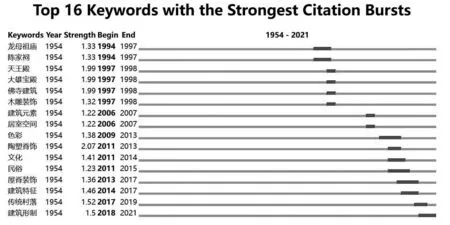

由CiteSpace 分析出的時區圖譜(見圖3),對關鍵詞進行共現聚類時序圖譜檢測,可以看到從2005 年開始出現屋脊裝飾研究的傳統村落“空間”視角,得出不同時期屋脊裝飾研究關鍵詞分別圍繞建筑裝飾、脊飾、古建筑、建筑及保護等展開。根據圖4 可知2011 年后屋脊裝飾研究的關鍵詞開始增多,出現了“陶塑脊飾”“文化”“民俗”和“屋脊裝飾”等關鍵詞,足見學者對傳統建筑屋脊裝飾的研究領域逐漸加寬,對脊飾來源分類也不斷細化。

圖3 國內脊飾研究文獻關鍵詞共現聚類時序圖譜(來源:作者自繪)

圖4 研究突現詞圖譜(來源:作者自繪)

3 相關研究內容熱點分析

3.1 屋脊裝飾文化與營造的地域性研究

通過對文獻梳理發現,對于屋脊裝飾文化多元化的研究熱度不斷攀升。吳慶洲從生殖崇拜文化和圖騰文化等方面探討脊飾起源[2];韓冰從漢畫像中探究漢代建筑屋脊裝飾所處部位及造型元素表達的文化思想[3];吳衛則分析了鳳凰民居的脊飾特征,并介紹了南方民居中的屋脊裝飾圖樣[4];劉虹研究了舟山古民居屋脊裝飾特征及其反映的海洋文化現象[5];張華介紹了佛教文化與中國建筑結合而形成的云岡石窟脊飾特征[6];李雨薇等人分析了在近代西風東漸影響下的湖南鄉村祠堂屋脊、山墻等裝飾部位的紋飾特征所反映的思想觀念的變遷[7]。

《營造法式》中的屋面瓦作及筑脊章節列舉了正脊制作工藝,如游脊、甘蔗、雌毛、紋頭、哺雞及哺龍等多種式樣[8];樓慶西于《中國建筑屋頂》《屋頂藝術》中介紹了不同材質的脊飾特征[9,10];周彝馨等人介紹了嶺南傳統地域與文化下獨有的陶塑脊飾[11];李玉姣在《明清琉璃脊飾的裝飾特征研究》中論述了明清時期琉璃脊飾的起源特征、工藝造型、裝飾藝術等內容[12]。

3.2 脊獸形態的現代傳承應用

王穎介紹了國內多地的建筑脊飾造型,以傳達脊獸文化、吉祥文化為主要目的,提出保留脊獸本身的形態[13]。段雙以國內現存最大的故宮太和殿正脊兩端的吞脊獸為研究對象,分析吞脊獸圖形紋樣的造型結構,提出紋樣在文創、品牌形象和海報方面的應用方法[14]。喬戀茹分析了傳統建筑脊飾在色彩、圖案和造型等方面的特征,并以提取、拆分、重組的方式運用到首飾與包裝設計中[15]。

4 研究結論

本文通過CiteSpace 對國內傳統建筑屋脊裝飾的研究,從文獻發表趨勢、文獻發表作者、研究機構及關鍵詞等方面進行了解讀并得出以下結論。第一,從文獻發表量上看,國內傳統建筑屋脊裝飾的相關研究發文量持續上升.經歷了緩慢和波動增長階段,側面反映出屋脊裝飾領域有較大研究空間。第二,從研究作者發文來看,國內在屋脊裝飾的研究成果以張興國的發文累積量最大。從合作網絡來看,屋脊裝飾研究呈現小集中、大分散的特征,暫時未形成核心研究團隊。第三,從發文機構網絡圖譜顯示發現,呈現無特別突出、分散度大的特征,以西安科技建筑大學、華南理工大學為主,各發文機構不存在合作關系。第四,通過研究關鍵詞的圖譜對國內傳統建筑屋脊裝飾的研究進行分析,發現屋脊裝飾的關注點多以民居建筑和屋頂構件為主,未形成錯綜交織的多元研究網絡,具有一定的局限性。

5 結語

綜合以上結論提出以下3 個建議。

第一,要加強屋脊裝飾研究的持續性和深入性。面向當下多學科融合發展的趨勢,可以從鄉村聚落、建筑遺產保護等方面進行深入探討,尋求鄉村聚落與遺產保護的平衡點。

第二,進一步加強個人、團體以及機構之間的交流合作。通過總結學者的研究成果與相關實踐分析不同地域之間的裝飾研究思路,積極發揮建筑屋脊裝飾相關研究發文量大的作者的引領作用并加強學術交流。

第三,當前研究多以定性研究為主,未來應在原有研究的基礎上,開展定量以及數字化模型平臺構建方面的研究,通過圖像識別與深度學習等途徑構建數字化模型信息系統,為研究提供更詳細的數據支撐,為未來屋脊裝飾的傳承應用提供科學的量化依據。