情感共情與人稱視角對漢語隱喻句情緒評級的影響

鄭玉英

(四川外國語大學 英語學院,重慶 400031)

語言不僅能夠表達基本的概念信息,同時也能承載情緒信息。近來研究發現,語言中隱含的情緒信息對語言加工具有重要影響[1]。因此,考察語言中的情緒信息加工對語言理解研究具有重要意義。也正因如此,不同層面語言(詞匯、句子、語篇)中的情緒信息加工日益受到心理語言學家和神經語言學家關注。其中,情緒評級是語言情緒信息加工研究中經常采用的任務,該任務涉及情緒信息加工的感知過程,包括對情緒效價和喚醒度兩個維度的感知。情緒效價所反映的是情緒的積極或消極度,而情緒喚醒度則指讓人產生感覺的強烈程度[2]。

視角(perspective)作為認知的一種參照點,在認知加工中扮演著重要角色。其中,句子或語篇中的人稱代詞就與視角密切相關。近年來,研究者圍繞人稱代詞對語言理解的影響開展了不少研究,其中包含第一人稱、第二人稱、第三人稱之間的對比[3-5]。過去研究表明,人稱代詞作為一種語言線索,能夠導致讀者采用不同的視角進行閱讀[3-4],進而影響讀者的心理模擬。然而,鮮有研究探討人稱視角對語言中情緒信息加工的影響。Brunyé、Ditman、Mahoney和Taylor[6]發現,同第一人稱相比,第二人稱描述語篇敘述世界的空間組織表征更為豐富,讀者能更好地身臨其境體驗句子描述事件的情緒,進而引發更為強烈的情緒反應。在最近的一項研究中,Child、Oakhill和Garnham[7]探討了人稱視角對讀者語篇閱讀中情緒信息加工的影響,他們發現,人稱視角沒有影響語篇情緒效價的加工,但影響了積極語篇的加工難度,即當語篇為第二人稱視角時,情緒信息加工更快。他們的研究只關注了效價,人稱視角是否會影響語言理解中喚醒度信息的加工有待進一步探討。

關于語言理解中的情緒信息加工的影響因素研究,大多關注的是語言因素。然而,主體因素鮮有研究考察,這也關涉眾多亟待回答的問題。例如,情感共情(affective empathy)是否會影響語言理解中的情緒信息加工?情感共情是共情的重要組成部分,他指的是一種共享他人情緒體驗的能力,是對他人情緒的一種替代性分享以及對他人情緒產生的共鳴和體驗,從而產生情感共享反應,使得自身產生與之類似的同感情緒體驗的能力程度[8]。簡而言之,情感共情指的是個體通過情緒感染(emotion contagion)實現情緒上的交匯或理解他人的情緒[9]。因此有理由推測,它可能影響語言中情緒信息的加工。此外,過去語言中情緒信息加工研究多采用直義句,鮮有研究以隱喻句子作為刺激材料進行考察。隱喻在日常生活中扮演著重要的角色,可以說無處不在。它在構建我們對外部世界的看法和理解中起著基本作用[10]。已有研究發現,隱喻作為一種比喻性語言,其誘發的情感反應通常較字面義語言更強烈[11-12]。因此,隱喻刺激材料更適合用于考察語言中情緒信息的加工。

有鑒于此,研究擬采用量表問卷調查法,探討情感共情與人稱視角對漢語隱喻句子情緒效價和喚醒度評級的影響,以進一步考察語言情緒信息加工的影響因素。

一、研究方法

(一)受試

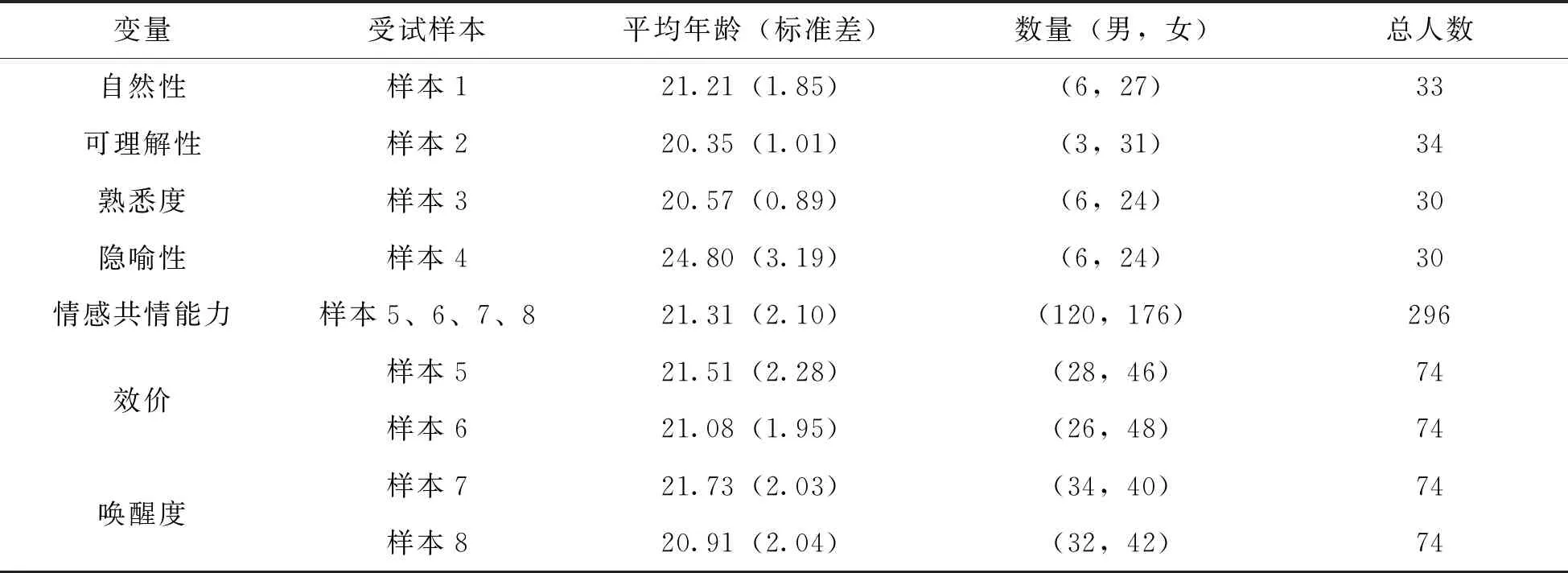

隨機選取了來自重慶、江西兩個地區多所高校的413名學生(本科生340名;研究生73名)。其中,男生141名,女生272名。受試母語均為漢語,其由兩部分組成:參與實驗材料各維度(自然性、可理解性、熟悉度和隱喻性)量表問卷的受試,共127名;參與情感共情能力量表問卷、情緒效價和喚醒度量表問卷的受試,共296名。參與各問卷受試人數、年齡、性別比例的描述性統計數據見表1。

表1 受試人數、年齡和性別比例的描述性統計數據

(二)受試情感共情能力的測量

借助Reniers等[13]基于成年典型發展群體開發的認知與情感共情問卷(Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy, QCAE)的情感共情子問卷測量受試情感共情能力水平。該量表問卷基于共情多維度的觀點,從人際反應指標量表(Interpersonal Reactivity Index, IRI)、沖動-冒險-共情量表(Impulsiveness-Venturesomeness-Empathy Inventory, IVE)、共情商數量表(Empathy Quotient, EQ)和霍根共情量表(Hogan Empathy Scale, HES)四個常用共情量表中抽取信效度較好的條目整合而成[14]。QCAE由于信度高,而且在概念層面上對共情與同情作了區分,近年來被共情研究者廣泛使用。問卷采用的是4點量表計分(1-非常不同意;4-非常同意),它包含觀點采擇(perspective taking)、在線模擬(online simulation)、情緒傳染(emotion contagion)、近端響應(proximal resonsivity)和遠端響應(peripheral resonsivity)五個維度的測量,其中,前兩個測量的是認知共情,后三個則為情感共情[13]。本研究選取的是情感共情的相關題項,共12道,包括8、9、13、14、7、10、12、23、2、11、17、29。問卷原文是英文,因此首先請2名英語語言文學專業碩士研究生(來自國內某外語院校,均通過外語專業八級考試)將情感共情能力相關題項翻譯成中文,再請另外兩名翻譯方向碩士研究生就譯文存在的爭議進行討論,最后確定譯文,形成情感共情量表問卷。然后采用該問卷對296名受試的情感共情能力進行了測量,根據他們得分進行了升序排列。基于極端組設計基本原則[15],將樣本5、樣本6、樣本7、樣本8中得分低的前27%歸為低情感共情能力組,得分高的最后27%歸為高情感共情能力組。中間46%的被試被排除。最終,保留了高、低組各20名受試(樣本5、樣本6、樣本7、樣本8)的數據,共160名。獨立樣本t檢驗結果分別顯示,t5= -15.55,p< 0.001;t6= -13.88,p< 0.001;t7= -12.34,p< 0.001;t8= -12.84,p<0.001。這表明高低組情感共情能力差異極其顯著。

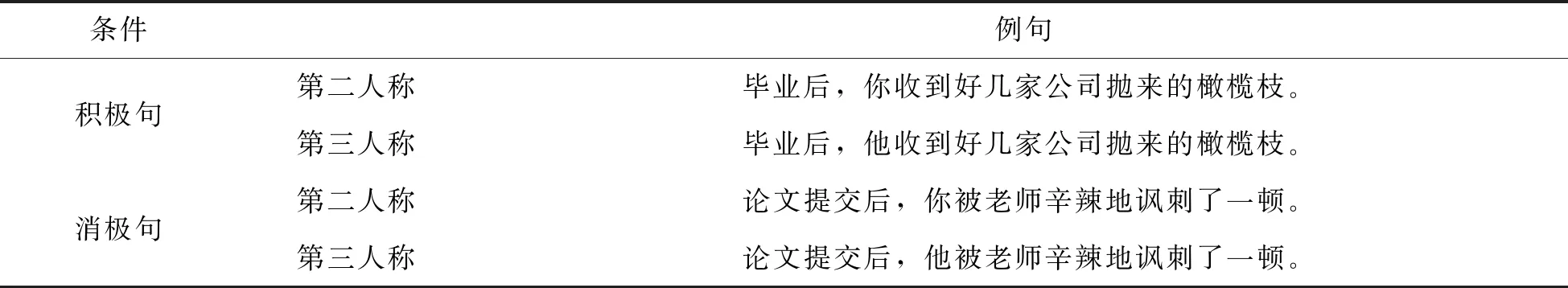

(三)研究設計與材料

研究采用2(情感共情能力:高和低)×2(人稱視角:第二人稱和第三人稱)兩因素混合實驗設計。刺激材料共包含第二人稱積極隱喻句30句、第二人稱消極隱喻句28句、第三人稱積極隱喻句30句和第三人稱消極隱喻句28句。樣例見表2。部分句子的隱喻部分來自李英蘭[16],其余系頭腦風暴自編而成。

表2 實驗材料樣例

所有實驗句子平均長度為18字,均描述了一個情緒負載事件(emotion-laden event)。為提高實驗材料的生態效度,實驗句中隱喻出現在不同的位置,語法類型涉及動詞、形容詞、名詞等。為避免情感標簽詞(直接表達或描述個體情緒狀態的詞匯,如高興、難過等)對情感效價和喚醒度評分的影響,實驗句盡可能避免了這類詞。為確保材料的有效性,采用李克特七級量表讓受試樣本1(33名)、樣本2(34名)、樣本3(30名)、樣本4(30名)分別對句子的自然性(1-非常不自然;7-非常自然)、可理解性(1-非常難理解;7-非常容易理解)、熟悉度(1-非常不熟悉;7-非常熟悉)和隱喻性(1-非常強;7-非常弱)進行了評定,結果顯示,M自然性= 4.68;M可理解性= 5.99;M熟悉度= 5.41;M隱喻性= 5.19。

(四)實驗程序

為方便研究的開展以及數據的收集,研究將情感共情問卷分別與情緒效價量表或喚醒度量表問卷中的一個問卷合并。其中,情感共情問卷在前,情緒效價量表或喚醒度量表問卷在后。為避免重復效應,研究將所有刺激材料均分為兩個表單(A和B),最終表單A含有第二人稱積極句30句、第三人稱消極句28句;表單B含有第二人稱消極句28句、第三人稱積極句30句,所有句子偽隨機出現在問卷中。最終形成四個量表問卷:效價量表問卷(A)、效價量表問卷(B)、喚醒度問卷(A)、喚醒度問卷(B),相同表單(A或B)效價量表或喚醒度量表問卷中的句子完全一樣。效價和喚醒度問卷均采用的是9級量表。在效價量表中,評測的是句子所描述事件的積極或消極程度,其中,“1”為極度消極,“9”為極度積極;在喚醒度問卷中,評測的是句子所描述事件引起的情緒感受強弱,其中,“1”為極度弱,“9”為極度強。這四個問卷前面一部分內容為情感共情問卷。所有量表問卷全部通過“問卷星”平臺發放。每個問卷完成耗時5-10分鐘。

二、結果

(一)情感效價評級結果

高、低情感共情能力組第二、三人稱積極和消極隱喻句子的情緒效價評級分數的描述性統計結果見表3。對積極隱喻句子效價評級分數進行2(情感共情能力:高和低)× 2(人稱視角:第二人稱和第三人稱)兩因素混合設計的方差分析。結果顯示,人稱視角[F1(1, 38)= 1.37,p>0.05;F2(1, 58)= 2.91,p>0.05]和情感共情能力[F1(1, 38)= 1.37,p>0.05]主效應均不顯著,基于項目的分析顯示,情感共情能力主效應顯著,F2(1, 58)=9.01,p<0 .01,高情感共情能力組對句子情緒效價評級的分數高于低情感共情能力組。二者交互作用也不顯著,F1(1, 38)=1.34,p>0.05;F2(1, 58)=2.91,p>0.05。對消極隱喻句子情緒效價評級分數進行同樣的方差分析。結果顯示,人稱視角[F1(1, 38)=0.01,p>0.05;F2(1, 58)=0.06,p>0.05]和情感共情能力[F1(1, 38)=0.17,p>0.05;F2(1, 58)=0.74,p>0.05]主效應均不顯著,二者交互作用也不顯著,F1(1, 38)=0.25,p>0.05;F2(1, 58)=1.18,p>0.05。

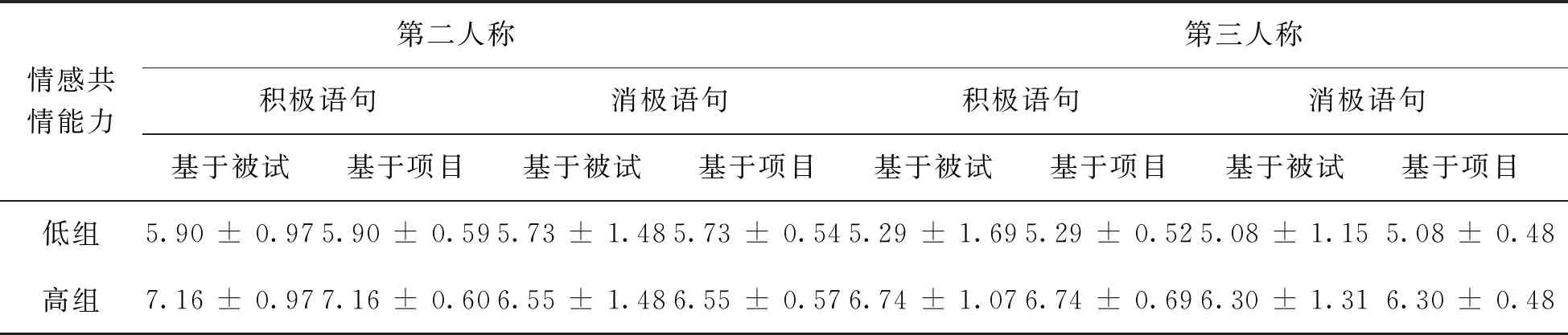

表3 各條件下句子情緒效價評級分數的描述性統計結果(平均值 ± 標準差)

(二)情緒喚醒度評級結果

高、低情感共情能力組第二、三人稱積極和消極隱喻句子的情緒喚醒度評級分數的描述性統計結果見表4。對積極隱喻句子情緒喚醒度評級分數進行2(情感共情能力:高和低)× 2(人稱視角:第二人稱和第三人稱)兩因素混合設計的方差分析。結果顯示,人稱視角主效應顯著,F1(1, 38)= 4.70,p< 0.05;F2(1, 58)= 30.41,p< 0.001,第二人稱積極隱喻句子的情感喚醒度評級分數顯著高于第三人稱積極隱喻句子;情感共情能力主效應顯著,F1(1, 38)= 20.30,p< 0.001;F2(1, 58)= 118.77,p< 0.001,高情感共情能力組對積極隱喻句子的情緒喚醒度評級分數顯著高于低情感共情能力組。情感共情能力與句子人稱視角交互作用不顯著,F1(1, 38)= 0.147,p>0.05,F2(1, 58)= 0.978,p> 0.05。對消極隱喻句子情緒喚醒度評級分數進行同樣的方差分析。結果顯示,人稱視角主效應不顯著,F1(1, 38)= 0.144,p>0.05;基于項目的分析顯示,人稱視角主效應非常顯著,F2(1, 58)= 20.21,p<0.001。情感共情能力主效應非常顯著,F1(1, 38)= 11.11,p< 0.01;F2(1, 58)= 112.81,p< 0.001,高情感共情能力組對句子情緒喚醒度評級分數顯著高于低情感共情能力組。情感共情能力與句子人稱視角交互作用不顯著,F1(1, 38)= 0.25,p>0.05;基于項目的分析顯示,二者交互效應不顯著,F2(1, 58)= 0.43,p>0.05。

表4 各條件下句子情緒喚醒度評級分數的描述性統計結果(平均值 ± 標準差)

三、討論

研究采用量表問卷調查的方法,考察了情感共情能力與人稱視角對積極和消極漢語隱喻句子情緒評級的影響。結果表明:1)情感共情能力和人稱視角均未顯著影響漢語句子情緒效價的評級;2)情感共情能力和人稱視角均顯著影響了漢語句子情緒喚醒度的評級,其中,高共情能力組對句子情緒喚醒度評級分數顯著高于低情感共情能力組,第二人稱積極隱喻句子的情感喚醒度評級分數顯著高于第三人稱積極隱喻句子,但消極句子評級分數不受人稱視角影響。接下來,擬圍繞情緒喚醒度維度出現的情感共情能力效應和人稱視角效應進行討論。

(一)情感共情對漢語隱喻句子情緒喚醒度評級的影響

情感共情能力和人稱視角均顯著影響了漢語隱喻句子情緒喚醒度的評級分數,這與過去一些以面部表情為刺激材料的情緒信息加工研究發現一致[17-18]。不僅如此,一些病理研究也發現,腦創傷患者的情感共情能力差于健康受試,他們觀看積極或消極電影片段的面部反應表現更弱[19]。由此不難推測,情感共情能力可能在情緒信息加工中扮演著重要的角色,尤其是對情緒強度(即喚醒度)的加工方面。情感共情能力對情緒喚醒度加工的影響也能從情感神經科學研究中找到證據。相關研究發現,情感共情的核心腦區由前腦島與扣帶回中部組成[20-21]。顯然,這與情緒神經網絡存在重疊。此外,情緒效價和喚醒度可能存在其特異的神經機制。情緒加工的神經機制研究發現,情緒效價加工時眶額和腹前扣帶皮層出現了顯著激活,而情緒喚醒度加工時杏仁核和前導葉出現了顯著激活[22-25]。其中,前腦導被認為參與了情緒的意識體驗[26],它可能在情緒信息的加工中起著重要作用。情感共情與情緒喚醒度存在神經基礎的部分重合,這在某種程度上能夠解釋研究中觀測到的情感共情對情緒喚醒度加工的影響。未來的情緒加工研究應該考慮受試的情感共情能力差異。

(二)人稱視角對漢語隱喻句子情緒喚醒度評級的影響

本研究發現的人稱視角對漢語句子情緒信息加工的影響與最近的一項研究結果部分一致[7],其一致性主要體現在兩個方面。其一,人稱視角對情緒效價評級無影響。其二,語篇中情緒信息加工存在人稱視角效應,且這種人稱視角效應僅在積極語篇中觀測到。當然,與Child、Oakhill和Garnham[7]不同的是,該研究納入了對情緒喚醒度維度的考察,并發現人稱視角顯著影響了漢語隱喻句子的情緒效價的評級分數。根據語言理解的情緒模擬理論(embodied simulation theory)[27],語言情緒信息理解過程中,讀者會根據語言線索提示,建構所述情境的經驗性模擬,進而實現對語言中情緒信息的理解,這一觀點也得到了研究證據的支持[27-30]。因此,人稱視角可能是通過影響語言理解中的情緒模擬進而調節情緒信息的加工。此外,還有研究發現,第二人稱代詞“你”能夠促進記憶的發展,較其他人稱視角敘述的內容更易保留在記憶中,當讀者被稱呼為語篇中的的主人公時,會將多種感官同肌肉運動軌跡相結合[4],從而進行更為全面的心理模擬。總的來說,本研究支持Brunyé等[6]的觀點,在第二人稱敘述語篇中,讀者能更好地身臨其境體驗句子描述事件的情緒,進而引起更為強烈的情緒反應。正因如此,讀者對第二人稱積極句子的喚醒度進行評級時,評分更高。

有趣的是,本研究發現,消極句子的情緒評喚醒度評級并未受到句子中人稱視角的影響。一方面,該發現支持“自我積極性偏見”[31-34]理論主張。自我積極偏向性(self-positivity bias)是指對大多數個體而言,其自我相關信息與積極情緒效價聯系緊密,個體傾向于把積極結果或特質歸因于自我,而認為負面結果或特質與自己無關[3-4,37]。雖然本研究采用的不是自我積極性偏見研究中常用的自我參照范式。但過去的行為研究已經證實,第二人稱“你”比第一人稱“我”更有可能引導人們把文本理解為自我相關[3-4,37]。因此,當讀者閱讀到消極句子時,即使是第二人稱,他們也不會傾向于與自身關聯,進而表現出了一種情緒冷漠(detachment)。

綜合來看,研究中觀測到的漢語隱喻句喚醒度評級的人稱視角效應可歸結為人稱代詞對語言理解的具身體驗的影響。根據語言理解的具身觀,語言理解就是對語言所描述的情境建構心理模擬,這種模擬是以理解者的身體、情緒和社會的經驗為基礎的,因此語言理解實質上是對語言所指代的情境的心理上的經驗重演[38]。已有研究表明,語言符號能夠觸發讀者對文本內在表征的感知模擬[39],而人稱視角能夠影響我們身體感知系統對同一動作或事件的模擬[6]。本研究進一步證實了該發現。語言中的人稱決定了認知的視角,第二人稱引發參與者視角,而第三人稱則引發旁觀者視角。換言之,第二人稱引發內視角感知模擬,而第三人稱引發外視角感知模擬[40]。因此,從某種意義上而言,第二人稱引發的具身效應更強。這也為我們的發現(第二人稱隱喻句子的情感喚醒度評級分數顯著高于第三人稱隱喻句子)提供了理據。然而,需要指出的是,該發現僅局限于積極情緒句。其中,消極句子的情緒評喚醒度評級并未受到句子中人稱視角的影響,這可能是由于“自我積極性偏見”阻礙了語言中消極情緒具身模擬的人稱視角效應。當然,此解釋仍然有待進一步證實。

四、結論

本文探討了情感共情與人稱視角對漢語隱喻句情緒評級的影響。研究結果表明:1)在情緒效價維度,情感共情和人稱視角對漢語隱喻句情緒評級均無顯著影響;2)在情緒喚醒度維度,情感共情和人稱視角對漢語隱喻句情緒評級均有顯著影響,其中,高共情能力組對隱喻句情緒喚醒度評級分數顯著高于低情感共情能力組,第二人稱積極隱喻句的情感喚醒度評級分數顯著高于第三人稱積極隱喻句,但消極隱喻句評級分數不受人稱視角影響。本文的發現不僅豐富了語言中的情緒信息加工的研究成果,還具有重要的方法論意義。未來研究者在考察語言中的情緒信息加工時,應充分考慮人稱視角和被試的情感共情能力。此外,研究觀測到的人稱視角效應能夠為改善兒童情緒能力訓練的方法,以及改進針對情緒調節的心理治療策略帶來啟示意義。

需指出的是,本研究只是對語言中的情緒信息加工影響因素的一個初步探索,該領域仍有很大的發展空間。首先,本研究只考察了第二人稱和第三人稱視角,過去已經有研究發現,第一人稱視角本身涉及自我相關性,可能與其他人稱視角存在“質”的差異。因此,未來研究可納入第一人稱視角,進一步拓展該領域研究內容。其次,認知共情能力是共情能力的另一個重要維度,其對語言中情緒信息加工的影響同樣有待于回答。此外,一些其他的主體因素(如性格特質等)的調節作用也有待揭示。最后,未來研究可采用神經科學研究手段(如ERPs、fMRI等)深入探討情感共情與人稱視角對語言中情緒信息加工的影響及其神經機制。