紅色文化融入高職護理專業學生黨員就業觀的教育探析

卞龍艷,何曙芝

(江蘇醫藥職業學院,江蘇 鹽城 224005)

黨的十九大報告指出:“就業是最大的民生,要堅持就業優先戰略和積極就業政策,實現更高質量和更充分就業。”[1]近年來高職院校擴招,畢業生人數逐年增多,用人單位對人才的素質和質量要求不斷提高,同時社會可提供的就業崗位有限,造成護理專業學生的就業壓力不斷增大。大學生中的中國共產黨黨員(以下簡稱學生黨員)是學生中的先進群體,改變其就業觀,轉變其思想、觀念和心理,將中國紅色文化融入就業觀中,不僅對其更好地樹立正確的社會主義核心價值觀、適應新的就業形勢、實現個人價值具有非常重要的意義[2],也能發揮他們的示范作用,為全體大學生樹立學習的榜樣,帶動大學生群體進步[3]。紅色文化是指中國共產黨領導下的中國革命和國家建設過程中形成的革命理論、革命經驗和革命精神凝結而成的革命傳統,是中國先進文化的有機組成部分[4]。紅色文化既是頑強不屈、生生不息的斗爭精神,又是黨在歷史進程中為國家無私奉獻、奮發向上的精神,也是黨始終如一地堅持為人民謀幸福的赤子之心的精神。通過將紅色文化融入護理專業學生黨員就業觀教育中,并調查學生就業觀的改變,分析和總結產生原因,為高職院校進一步做好學生就業指導工作提供參考。

1 一般資料

采用方便抽樣的方法共抽取58名江蘇醫藥職業學院護理專業學生黨員和預備黨員,通過電腦隨機抽取的方法將學生分為兩組,一組設為對照組,另一個組設為實驗組。對照組學生29名,其中男生3名,女生26名,平均年齡(20.16±0.93)歲;實驗組學生29名,其中男生3名,女生26名,平均年齡(20.95±0.79)歲。兩組學生的年齡、性別、學期考試成績得分等差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

2 方法

對兩組學生黨員開展就業指導與職業生涯規劃課程教學,對照組采用以講授書本知識為主的理論教學,實驗組采用將紅色文化融入就業觀的教學方法。

2.1 實驗組教學方法

2.1.1 優化教學內容,明確思政理念 課程組根據專業人才培養方案,確定本課程的思政理念,將紅色文化中擇業觀、就業觀、創業觀的精神融入其中,凝練紅色主題,如愛國愛人民、腳踏實地、求真務實、吃苦耐勞、艱苦奮斗、勇于進取、敬業奉獻,并以此為中心整合教學內容,明確教學目標。

2.1.2 創新教學手段,豐富教學形式 在理論教學的基礎上,組織形式多樣的活動。(1)到紅色文化基地參觀學習。組織學生到革命紀念館、展覽館、革命景區,聽一聽革命前輩的英勇故事,看一看革命前輩在艱苦年代用過的物品,走一走革命前輩走過的革命道路,想一想革命前輩的革命精神,讓學生自覺地將革命前輩吃苦耐勞、堅韌不拔,為共產主義不怕犧牲的精神融入學習和生活中,融入就業觀中[5]。(2)發展紅色社團,開展紅色文化主題活動,內化大學生黨員的紅色精神。大學社團的負責人是學生的帶頭人,大多為共產黨員。以學生社團為載體,組織主題演講、看舞臺劇、看紅色電影,傳播紅色文化,理解紅色精神,傳承紅色價值[6]。(3)搭建“互聯網+黨建”紅色教育平臺,拓寬學生黨員課外學習的渠道。向學生推薦紅色學習軟件平臺,如學習強國、學習公社、微教育、超星學習通、智慧職教云等,這些學習軟件平臺將新媒體技術與思政教育融合,培育學生黨員的家國情懷,不僅有大量生動有趣、引人深思的紅色歌曲、紅色電影、紅色動畫、紅色微課、紅色微視頻,還有觀點新穎、見解獨到的文章和評論,讓廣大學生黨員在網絡平臺中獲取豐富的黨性教育知識,提高自我黨性修養,樹立正確的就業觀[7]。

2.2 評價指標

課程結束后對學生進行就業觀調查,采用以下方法進行:(1)使用高職護理專業學生黨員就業觀問卷進行調查。課題組參考國內相關研究[8-9],咨詢專家后初步完成問卷設計,經預調查后完善,最終形成高職護理專業學生黨員就業觀問卷,問卷共7個條目45個選項。問卷內容效度經過3名就業指導專家和2名護理教育專家評定。根據專家打分算出問卷的內容效度CVI為0.92,隨機抽取12名學生黨員發放電子問卷進行預實驗,測得Cronbachs’α系數為0.75。采用問卷星進行網絡問卷調查,收回有效問卷58份,有效率100%。(2)舉辦學生黨員座談會。對實驗組的學生黨員開展紅色文化對就業觀影響的訪談調查,訪談主要圍繞以下問題:你認為紅色文化中蘊含的精神對你的就業觀是否有影響?如果有,今后你將如何傳承這些精神?

2.3 統計分析

采用EpiData 3.02數據庫錄入數據,錄入完成后采用Excel 2013和SPSS 27.0進行數據分析。計數資料采用百分數進行描述,組間比較采用χ2檢驗進行統計學分析。

3 結果

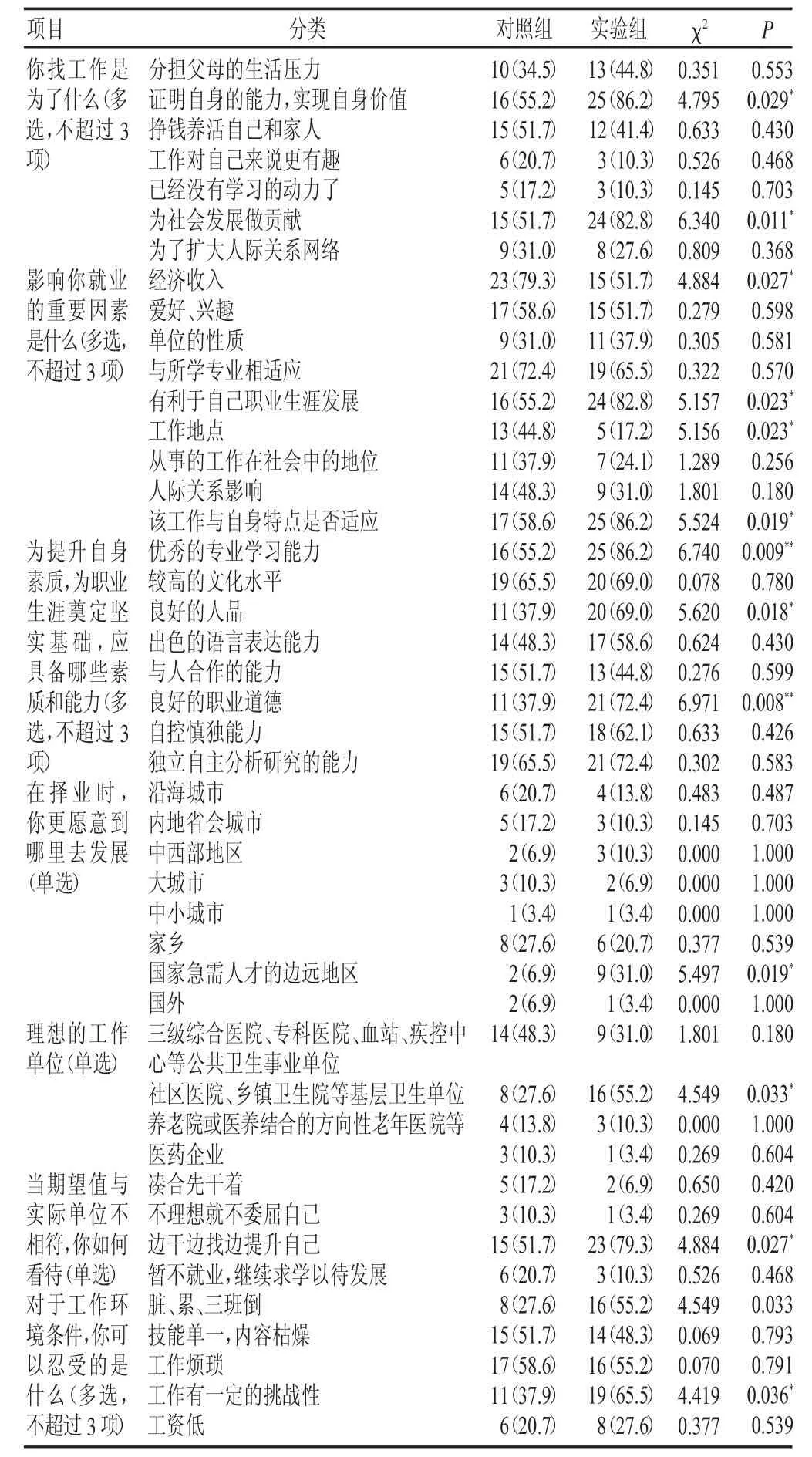

3.1 高職護理專業學生黨員的就業觀(見表1)

表1 高職護理專業學生黨員的就業觀[n(%)]

3.2 學生黨員座談會

針對以上問題,座談的學生黨員普遍認為紅色文化蘊含的紅色精神對自己的就業觀有著深刻的影響,堅定了自己的思想理念,將為人民服務的理念從理論融入實踐。通過多種方式傳承紅色基因,包括樹立正確的三觀,認真工作,發揮黨員的先鋒模范作用;敢為人先,敢想、敢干;具有創新精神和創新意識;不斷學習,不斷進步,不斷超越自我等。

4 討論

4.1 紅色文化精神影響了學生黨員的就業觀

4.1.1 紅色文化精神改變了學生黨員的就業認知 對學生黨員就業目的調查結果顯示:實驗組86.2%的學生黨員認為找工作是為了證明自身的能力,實現自身價值;82.8%的實驗組學生黨員認為是為社會發展做貢獻,實驗組人數比例明顯高于對照組(P<0.05)。目前,部分大學生存在急功近利、重享受、圖安逸的思想,這導致其人生觀和價值觀出現偏差[10]。大學生是祖國的未來,是中華民族偉大復興的中堅力量。紅色文化融入學生黨員的就業觀教育中,有利于他們學習革命先輩的高尚情操,樹立正確的理想信念、價值觀念、道德觀念,把個人理想與社會需要緊密結合[11]。因此,在影響就業的重要因素調查中,對照組的首位因素是經濟收入,占79.3%,在實驗組中該因素的比例下降;而實驗組“該工作與自身特點是否適應”和“有利于自己職業生涯發展”位居前兩位,分別為86.2%和82.8%,且與對照組相比,有統計學意義(P<0.05)。這一結果提示紅色文化教育在潛移默化中引導和塑造學生黨員的就業觀,使其更加理性和客觀地對待就業,科學合理地制定職業生涯規劃,充分發揮自己的專業優勢,努力使自己成為社會需要的專門人才。

4.1.2 紅色文化精神改變了學生黨員的自我認知 高職學生在校期間努力提升自身綜合素養,關系到其畢業后能否找到合適的工作。對“為提升自身素質,為職業生涯奠定堅實基礎,應具備哪些素質和能力”的調查結果顯示,實驗組中選擇“優秀的專業學習能力”“良好的職業道德”和“良好的人品”的人數比例高于對照組(P<0.05或P<0.01)。立德樹人是教育的根本任務[12],新時代的社會主義建設者和接班人應先成人再成才,既重才更重人[13]。紅色文化具有多重德育價值[14],將其融入就業觀教育,使學生黨員認識到個人品德、職業素養和專業能力在就業中均具有重要地位。“德才兼備,以德為先”,要有德,也要有才,兩者兼備,缺一不可,同時,兩者絕非并列,德應放在才前[15]。大學生只有具備良好的道德素養,才能更好地為社會主義建設做貢獻[16]。

4.1.3 紅色文化精神改變了學生黨員的就業期待 對擇業城市和理想工作單位的調查結果顯示,愿意到國家急需人才的邊遠地區和基層衛生單位工作的學生黨員人數,實驗組高于對照組(P<0.05)。福利待遇低且地位低是大學生不愿意到基層醫院就業的最主要原因。將紅色文化中的愛國愛民、腳踏實地、求真務實、吃苦耐勞、艱苦奮斗、勇于進取、敬業奉獻等融入學生黨員的就業觀教育中,培養他們無私奉獻精神、誠信意識和良好的職業道德,端正擇業態度,增強社會責任感,讓學生黨員群體時刻銘記“國家哪里有需要就到哪里去”,勇擔責任。鼓勵學生黨員帶頭到基層、到西部、到祖國最需要的地方去就業、創業,為社會做貢獻。引導學生黨員正確認識職業的社會價值,認識個人利益與社會利益、單位利益的關聯性[10],加強自身的黨性修養,堅定共產主義信念,培育和踐行好社會主義核心價值觀,培養“請祖國放心,強國有我”的擔當。

4.1.4 紅色文化精神改變了學生黨員的就業態度 學生在就業過程中會存在一些不如意的問題,如何正確應對也是就業觀教育的重點。調查結果顯示,實驗組79.3%的學生黨員認為當期望值與實際單位不相符時可以邊干邊找邊提升自己;65.5%的實驗組學生黨員可以忍受的工作環境是工作有一定的挑戰性,與對照組相比,有統計學意義(P<0.05)。紅色文化中的女排精神、抗擊非典精神、抗震救災精神、戰“疫”精神教育學生黨員要正確認識職業發展中的困難,不怕工作中的艱苦條件,勇往向前。將紅色文化融入就業觀教育中,讓學生黨員感受紅色文化的熏陶,將紅色文化包含的精神力量轉化為個體自覺的情感認同和行為習慣[7],提高他們的黨性修養,樹立崇高的職業理想和職業精神,為社會發展貢獻自己的力量。

4.2 紅色文化精神為學生黨員指明了前進方向

通過座談發現,紅色文化對學生黨員的世界觀、人生觀和價值觀產生了深刻的影響,學生黨員在領會其科學內涵后,更需要傳承這種優秀的文化。傳承紅色文化是建設社會主義核心價值體系的內在要求和有效路徑,學生黨員深受紅色文化的感染。紅色文化包含的理想信念、道德情操、愛國主義精神和豐富的智力成果等對學生黨員的思想觀念、行為方式和人格形成產生了深遠影響,激發學生黨員群體的精神動力,讓他們在情感上產生共鳴、在思想上達到共振。學生黨員傳承紅色精神,傳承我黨的優秀傳統文化,將思想的改變升華到實踐行動上,樹立正確的職業發展觀,為中華民族的偉大復興而奮斗。

5 結語

紅色文化是革命歷史發展保留下來的優秀寶貴文化遺產,對學生黨員就業觀具有深刻的影響。在堅持立德樹人,深化“三全育人”的背景下,將紅色文化融入高職護理專業學生黨員就業觀教育工作中,是增強就業觀教育有效性、傳承紅色文化的有效路徑。基于當今時代特點,通過優化教學內容、創新教學手段、對接校園文化等,依托紅色文化融入,將社會主義核心價值觀內化于學生黨員心中,并帶動整個大學生群體樹立并保持正確的就業觀。