我國區域競技體育實力提升的條件組態路徑研究

——基于31個省(自治區、 直轄市)案例的模糊集定性比較分析①

張元梁, 司嫣然, 薛原

1.上海師范大學 體育學院,上海 200234;2.上海外國語大學 體育教學部,上海 200083

競技體育作為我國體育事業的重要組成部分,是我國體育強國建設的重要內容. 新中國成立以來,我國競技體育發生了舉世矚目的變化,從競技體育大國逐步邁向競技體育強國行列,競技體育綜合實力躍居世界前列. 我國競技體育事業所取得的突出成績,離不開各區域競技體育發展作出的貢獻. 區域競技體育發展戰略是國家體育事業發展戰略系統的重要子系統,它既繼承和服務于國家體育事業發展戰略的總體目標,同時又指導和推動微觀競技體育的發展[1]. 區域競技體育的均衡發展是我國競技體育事業可持續發展的重要內容[2],然而,由于各地區經濟、 文化發展存在較大差異,致使區域競技體育呈現非均衡化發展狀態,區域間競技體育發展程度和實力差異顯著[3]. 因此,綜合提升我國各區域競技體育實力,推動區域競技體育均衡化發展,成為目前亟待解決的重要問題.

從現有研究來看,學者們主要采用傳統的回歸分析、 典型相關分析及因子分析等研究方法,在自變量相互獨立的前提下,分析單一因素對區域競技體育實力的影響,鮮有學者從整體角度分析各影響因素的組態與區域競技體育實力間的因果關系;而區域競技體育實力提升是在多因素交互作用下產生的一個復雜問題,需要從整體角度來分析影響因素與區域競技體育實力之間的內在關系. 定性比較分析方法[4](Qualitative Comparative Analysis,QCA)是基于案例分析,將案例視為條件的組態,用條件組態來代替自變量,分析條件組態與案例間的多重并發關系. 因此,基于整體論的定性比較分析方法能夠有效解決多因素對區域競技體育實力的影響.

基于此,本研究從條件組態的整體視角出發,圍繞如何提升區域競技體育實力問題,運用模糊集定性比較分析方法(fuzzy set/Qualitative Comparative Analysis,fsQCA),從經濟基礎、 培養管理和競技人才3個維度對我國31個省(區、 市)的競技體育發展案例進行組態分析,通過提煉區域競技體育強實力產生的組態路徑,來揭示區域競技體育實力提升的內在機理,為各省(區、 市)優化競技體育資源配置、 提升競技體育實力、 實現區域競技體育均衡發展提供參考.

1 文獻回顧

1.1 區域競技體育實力

競技體育實力是指一個國家或地區參加重大體育賽事并獲得最優結果的能力[5-6]. 從以往研究來看,通常以參加奧運會、 世錦賽、 世界杯和全運會等重大體育賽事所獲得的獎牌數量來反映國家或地區的競技體育實力,如石金毅等[7]以1959年至2017年間歷屆全運會各省市的獎牌統計數據為依據,分析了我國各省(區、 市)的競技體育實力時空演變特征;郭洪亮等[8]以北京、 倫敦和里約奧運會中各參賽國家和地區的獎牌榜為依據,對世界競技體育格局與我國競技體育實力展開分析;李彥興[9]以我國參加乒乓球三大賽(奧運會、 世錦賽和世界杯)冠軍運動員的籍貫數據為依據,分析了我國乒乓球項目競技體育實力的區域分布特征;陳丹等[10-11]以歷屆奧運會中獎牌數量作為競技體育實力依據,分別對我國區域競技體育實力的空間集聚與溢出效應,以及世界競技體育實力的空間自相關展開研究;魏德樣等[12]以新中國成立以來歷屆全運會各省(區、 市)的得分為依據,分析了我國區域競技體育實力的空間集聚效應演變;李金早等[13]以第11屆全運會各省(區、 市)的獎牌數量為依據,分析了區域經濟發展與競技體育實力之間的關系;田麥久[14]的研究認為,大賽中金牌總數集中顯示了參賽地區頂級運動員的數量,而獲得前3名以及前8名的獎次總數集中顯示了參賽地區的總體競技實力,其中獲得前3名獎牌數量以及參賽總分更能集中反映沖擊冠軍的競技實力. 因此,本研究在借鑒以往學者研究經驗基礎上,以我國第十三屆全運會各省(區、 市)的獎牌數量作為反映區域競技體育實力的量化指標進行研究.

1.2 區域競技體育實力影響因素

對區域競技體育實力的影響因素問題,學者們從不同內容角度,并采用不同的研究方法對其進行了系統研究. 從早期研究來看,徐本力[15]從最佳投入和最佳產出的角度分析競技體育的發展;李衛[16]從競技體育結構和表現、 內部發展潛力和外部激勵環境3個維度構建了競技體育綜合實力的評價體系. 從近年研究來看,白磊[17]認為區域經濟發展水平、 國民體質、 政府文體投入以及地區差異等因素影響區域競技體育發展;曾鳴[18]采用回歸模型分析了地區經濟對區域競技體育實力影響因素,認為區域經濟、 文體與傳媒投入、 科技和教育投入以及運動員和教練員數量對區域競技體育實力具有顯著影響;靳勇等[19]通過對河北省競技體育發展現狀及影響因素的分析認為,影響河北競技體育發展的因素主要包括競技環境、 競技質量、 經濟因素、 運動員出入因素以及競技規模因素等;余宏[20]從裁判員和運動員等人力資源因素、 人均GDP、 人均受教育年限、 體育經費投入、 體育人口等方面分析了影響區域競技體育發展的因素;鄧萬金等[21]從管理體制、 資源整合、 科研支撐、 人才培養、 文化環境及群眾基礎等方面構建了我國競技體育核心競爭力提升模型;黃波等[22]以經濟發展水平、 體育系統從業人員,以及運動員和專職教練員等指標構建回歸模型,分析其對競技體育發展的影響;劉建[23]研究認為影響區域競技體育綜合實力的因素主要包括生產總值、 人均教育投入、 人口規模、 東道主身份以及歷來成績;吳黎等[24]認為區域經濟發展和優秀教練員等人力資源水平是影響區域競技體育實力的主要因素.

歸納來看,以往學者主要關注單一變量分析與區域競技體育發展線性關系,鮮有學者從整體論角度探析區域競技體育實力影響因素之間的組態效應. 由于不同地域間所處的競技體育發展環境差異較大,同樣的影響因素對不同地區競技體育發展的影響效果不同,因此依托傳統線性回歸模型對相關案例進行歸納與演繹,難以依據不同區域的發展特點分析相應的發展路徑. 本研究從不同地區競技體育發展的實際案例特點出發,借助fsQCA方法對影響各地區競技體育發展的因素進行組態分析,探尋不同條件組態與區域競技體育實力之間的因果關系,進而為區域競技體育實力的提升路徑提供有針對性的理論依據.

2 研究設計

2.1 研究方法

QCA最早由查爾斯C.拉金(Ragin)[25]于1987年提出,它是一種以布爾代數與集合論思想為理論基礎,通過對案例中多個因果條件進行比較分析,從而探尋解釋變量(自變量)與被解釋變量(因變量)之間多重并發的條件組態因果關系的研究方法[26]. 通俗來講,QCA綜合了定性和定量分析方法的優勢,旨在以案例為導向,從案例中尋求導致某一結果發生或不發生的前因條件的可能組合,與更多關注自變量對因變量凈效應的傳統相關分析不同,QCA更多的注重各前因條件組態對結果的綜合效應[27]. 根據變量數據集合的特點,QCA分為清晰集(csQCA)、 多值集(mvQCA)和模糊集(fsQCA)3種不同定性比較分析. 最早出現的csQCA僅適用存在或不存在的二值變量,分析具有清晰集合隸屬的組態,mvQCA將其擴展至可以分析2個以上選擇的多值變量,而fsQCA則以模糊集理論為基礎,借助代表不同案例屬于某集合的程度的模糊隸屬分數,將介于存在和不存在之間模糊隸屬(部分隸屬)問題納入分析,從而解決二分類或多分類方法對案例進行粗糙分類的局限性.

本研究采用fsQCA方法主要基于兩方面原因: ①該方法對樣本量的要求較低,適合小樣本、 中樣本和大樣本的數據分析,此外,案例選擇需滿足區域同質性和案例異質性要求,而本研究選擇我國31個省(區、 市)競技體育實力作為案例樣本,符合該方法對樣本量和案例的要求;②區域競技體育實力提升是一個受眾多因素影響且實現過程較復雜的問題,而該方法能夠基于案例中條件變量的多種組態關系,分析實現高區域競技體育實力的前因條件組合以及核心條件,并基于不同地區競技體育發展的現實特點,有針對性地得到區域競技體育實力提升的路徑.

2.2 樣本的選擇與數據來源

本研究以我國31個省(區、 市)競技體育發展情況作為研究的案例樣本,原始數據主要來源于2017年《中國體育事業統計年鑒》、 2017年中國第十三屆運動會官網(http: //www.sport.gov.cn/n4/n14855/)、 國家統計局官網、 國家體育總局官網及各省市體育局官網. 本研究之所以選擇2017年的數據來分析有兩方面原因: 一方面,鑒于2017年恰逢舉辦第十三屆全運會,同時由于體育事業統計年鑒的統計出版具有較長的時滯性,當前僅可獲得截至2017年的數據;另一方面,源于區域競技體育實力的提升是一個漫長的過程,不能在短時間內得到明顯效果. 因此,樣本數據保持了當年的條件和當年的結果,基本能夠代表和揭示目前我國各地區競技體育實力情況.

2.3 變量的選擇與賦值

2.3.1 結果變量

在QCA中因變量被換稱為結果變量,本研究結果變量為區域競技體育實力,同時,在結合以往學者對區域競技體育實力的量化指標研究經驗的基礎上,選取第十三屆全運會各地區的獎牌數量作為區域競技體育實力的賦值依據. 全運會作為我國國內競技水平最高,影響力、 規模范圍最大的綜合性運動會,能夠較好地檢驗各省(區、 市)競技體育實力.

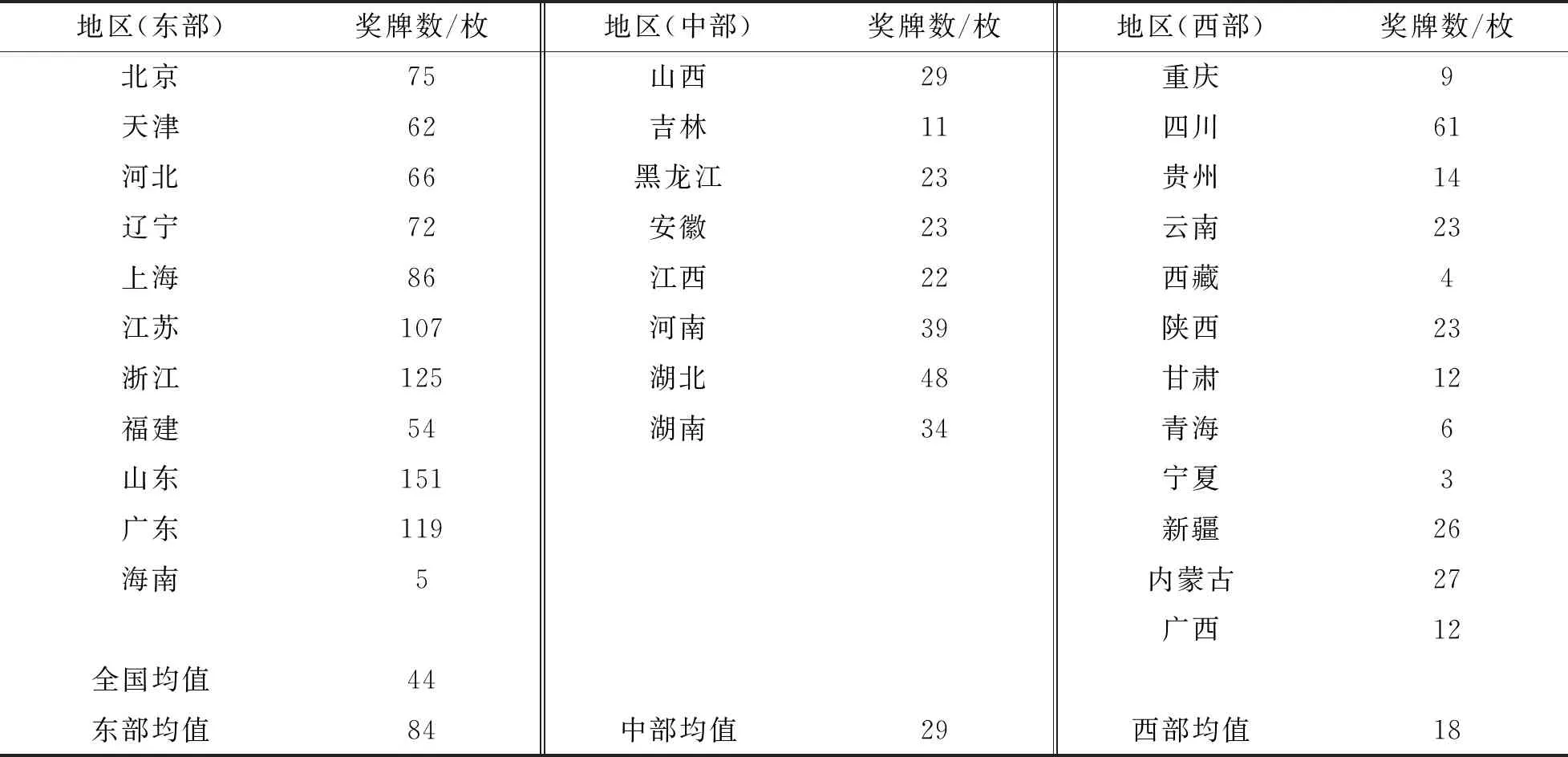

本研究從第十三屆全運會官網獲取各省市獲得的獎牌數量并作統計,具體見表1. 從統計結果來看,東中西部3個區域的省均獎牌數量,呈現出明顯的由東向西逐步遞減的分布特征,其中,東部地區明顯高于中西部地區和全國平均水平,東部11個省(市)共獲922枚獎牌,占獎牌總量的67.25%. 表明我國區域競技體育存在明顯的非均衡化發展特征,區域間競技體育實力差異較大;同時也間接表明區域競技體育實力與地方經濟發展水平密切相關.

表1 我國31個省(區、 市)獲第十三屆全運會獎牌總量一覽表

2.3.2 條件變量

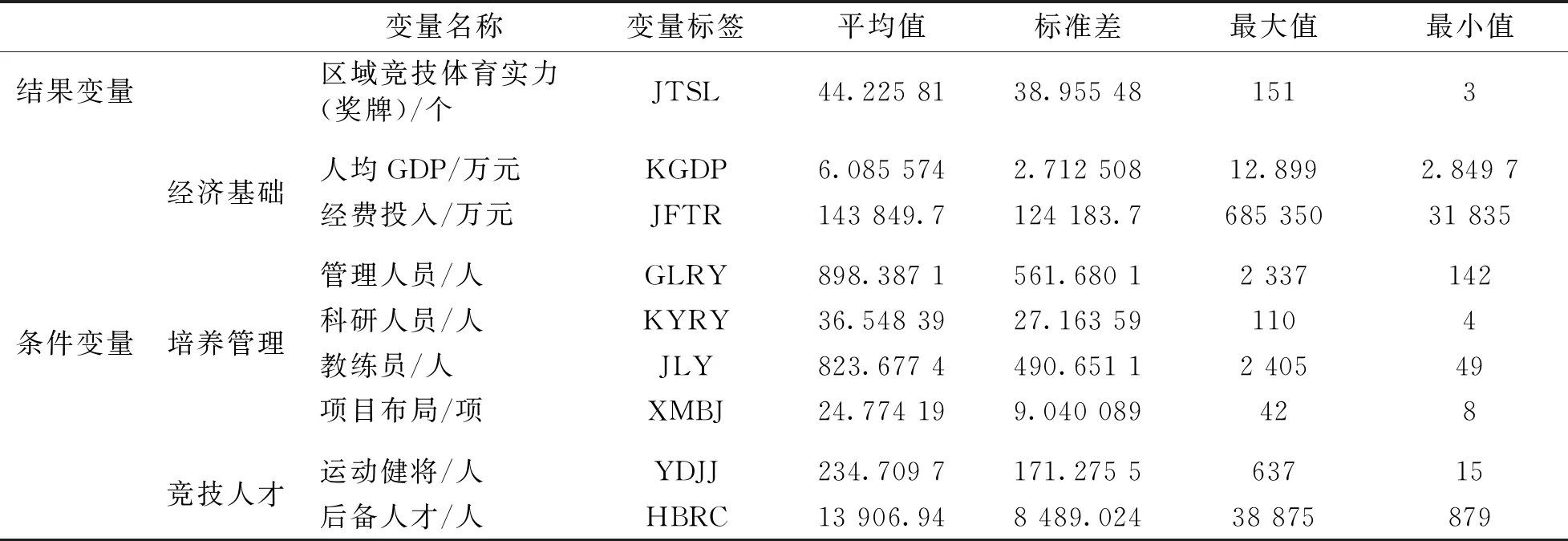

從以往研究來看,區域競技體育實力的影響因素復雜多樣,學者們從不同角度、 采用不同方法對其進行了眾多相關研究,然而尚未形成一個被廣泛認可的綜合性評價指標體系. 因此,本研究在綜合借鑒前人研究經驗的基礎上,從經濟基礎、 培養管理和競技人才3個維度來分析其對區域競技體育實力的影響,并將以上3個維度包含的8個變量作為本研究的條件變量,具體變量描述見表2.

表2 區域競技體育實力提升的變量描述一覽表

1) 經濟基礎維度. 區域競技體育發展與地方經濟基礎密切相關,在我國目前實行體育舉國體制及財稅制度中,地方經濟發展水平決定政府對競技體育發展的資金投入力度,經費投入又是競技體育發展必不可少的重要前提,直接影響其發展水平,而國民生產總值(GDP)和人均國民生產總值是衡量地方經濟發展水平的兩大重要宏觀指標,其中人均GDP更能展示地方經濟的綜合發展水平[13]. 因此,本研究將各省(區、 市)的人均GDP和體育系統的體育經費投入總額作為經濟基礎維度下的2個條件變量,其中,體育經費投入總額主要包括體育競賽、 體育訓練、 體育場館、 項目管理、 群眾體育、 體育交流合作、 行政管理等方面.

2) 培養管理維度. 區域競技體育發展還需依托良好的培養管理作為支撐,本研究主要選擇管理人員、 科研人員、 教練員以及項目布局作為培養管理維度下的條件變量,分別以體育系統管理部門從業人員總量、 科研機構從業人員總量、 專職教練員總量及優秀運動員項目分布總量4個指標作為測量依據.

3) 競技人才維度. 競技人才是決定區域競技體育實力的關鍵因素,競技人才的質與量直接影響區域競技體育的競爭力,以及可持續發展能力. 本研究主要選擇運動健將和后備人才作為競技人才維度下的條件變量,并分別采用健將及以上運動等級運動員總量和青少年后備人才總量作為測量依據.

2.4 變量的描述性統計

本研究結果變量的獎牌數據源于第十三屆全運會官網(表1),條件變量中的人均GDP數據來源于2017年《中國統計年鑒》及國家統計局官網,體育經費投入、 管理人員、 科研人員、 教練員、 項目布局、 運動健將和后備人才等7個條件變量數據來源于2017年《中國體育事業統計年鑒》. 利用fsQCA軟件對31個省(區、 市)各項變量數據的平均值、 標準差、 最大值和最小值進行統計測算(表3). 由表3可知,從結果變量來看,獎牌數量最大值為151枚(山東),最小值為3枚(寧夏),表明各省份間區域競技體育實力存在較大差異,也反映出我國區域競技體育存在的非均衡化發展特征. 從條件變量來看,各省份的8個影響因素數據的離散程度也較高,不同區域的競技體育要素投入存在明顯差異,這也是導致區域競技體育非均衡化發展的重要原因.

表3 區域競技體育實力提升的變量描述性統計一覽表

2.5 變量的校準

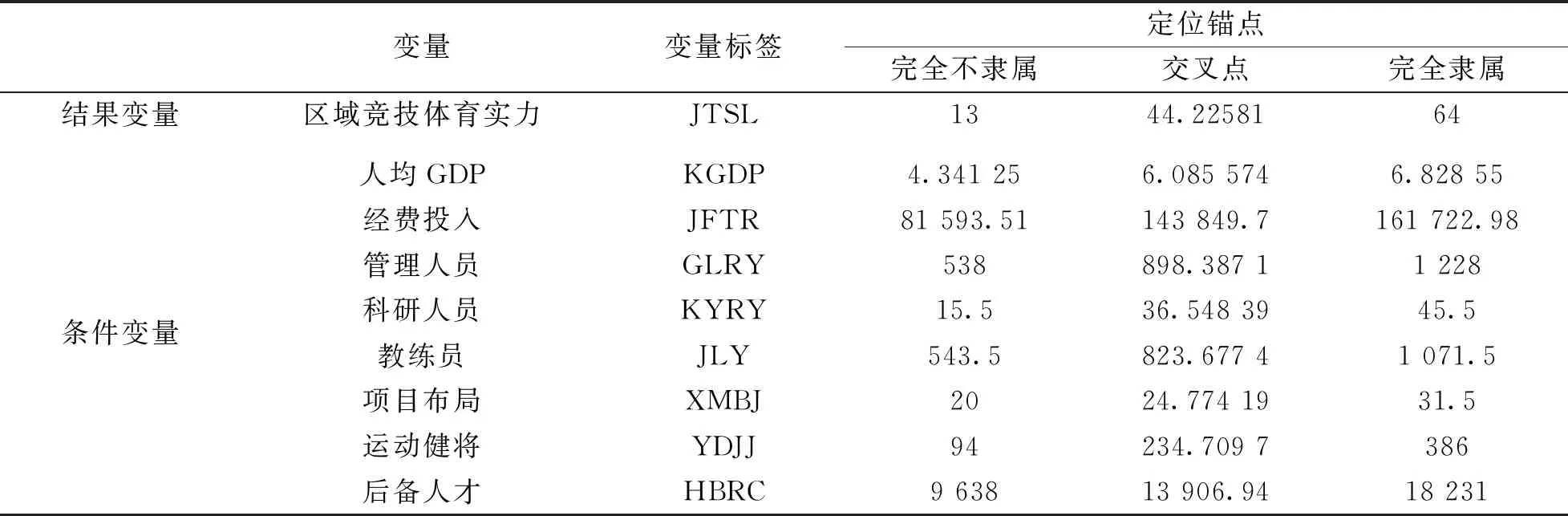

fsQCA其實是對集合關系進行分析,其中,每個條件變量(即文中的8個影響因素)和結果變量(區域競技體育實力)均可看作是一個集合,并且每個案例在各個集合中都有自己的隸屬分數,而測算每個案例集合隸屬分數的過程即為變量的校準[28-30].

模糊集隸屬分數代表不同案例隸屬某個集合程度的0~1的數值,其中,0表示完全不隸屬,1表示完全隸屬,而0~1之間的數值表示部分隸屬,數值大小代表部分隸屬的程度大小. 本研究利用fsQCA軟件將上四分位點(即75%分位數)、 下四分位點(即25%分位數)和均值作為確定完全隸屬、 交叉點和完全不隸屬的3個錨點(表4),由此測算出各變量的模糊隸屬分數.

表4 各變量的模糊隸屬定位錨點

3 研究結果與分析

3.1 單條件變量的必要性分析

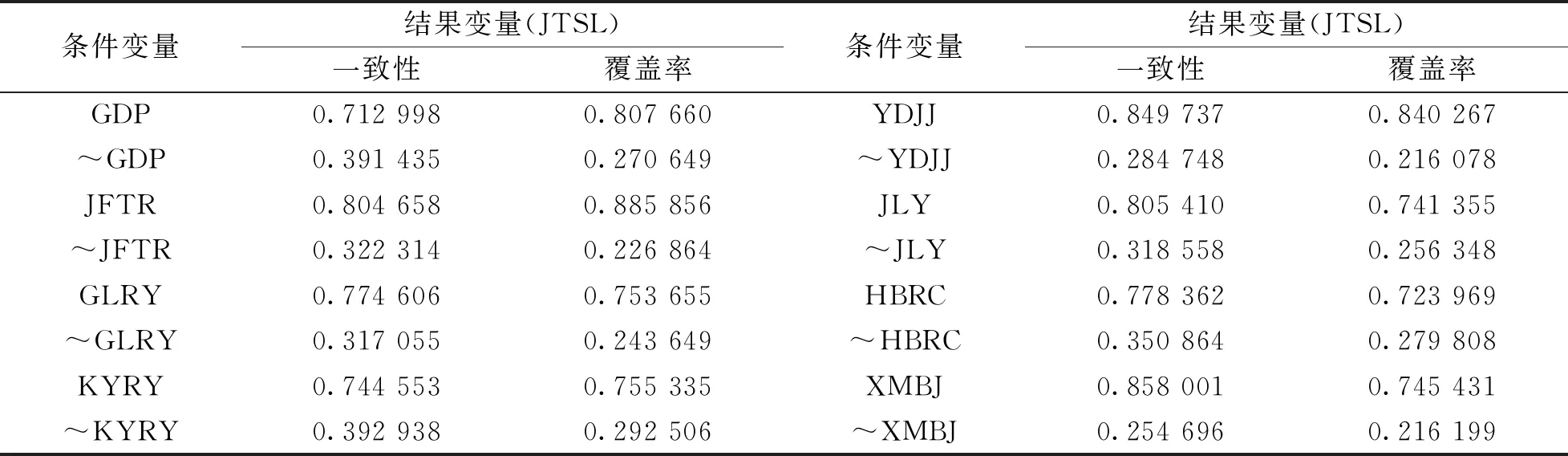

所謂必要性分析是指檢驗各條件變量是否為導致結果發生的必要性條件. 從集合論來講,單條件必要性分析即為檢驗各條件變量集合是否為結果集合的超集(Superset),而必要條件是導致結果發生所必須存在的條件,必要條件存在并不能保證結果一定會發生,如果將必要條件納入真值表中進行分析,則會導致該條件在簡約解的分析結果中被忽略,從而導致分析結果偏差,因此,在組態分析前需先進行單條件必要性分析[31]. 必要性檢驗通常采用一致性(Consistency)和覆蓋率(Coverage)2個指標來衡量. 一致性是評估實例組合與探討的集合理論關系的一致性程度,即某一集合被包含于另一集合的程度;覆蓋率是衡量某條件變量組合重要程度的指標,是某一條件變量組合案例數量與案例總數的比值. 在實際操作過程,通常當一致性指標大于0.9時,被認為該條件變量為結果變量發生的必要條件[27,32].

本研究利用fsQCA軟件對各個單條件變量(包含變量的非集)是否為區域競技體育實力結果產生的必要性條件進行檢驗,結果見表5. 由表5可知,從檢驗結果來看,各條件變量一致性均小于0.9,表明所有條件變量均不是區域競技體育實力的必要條件,即要實現高區域競技體育實力,并非一定具備條件變量中的某一變量.

表5 區域競技體育實力的必要性條件分析

3.2 組態分析與穩健性檢驗

3.2.1 組態分析

必要性分析是檢驗單條件變量與結果變量的關系,而組態分析是對多個條件變量所構成的不同條件組態導致結果發生的充分性進行分析,如果組態滿足充分性條件則可能導致結果發生,但并非唯一組態,QCA將其稱為“多重并發”因果關系. 多重是指多個條件組合可能引發同樣結果(AB+CD→Y,“+”代表布爾邏輯“或”);并發是指多個相關條件組合引發結果(AB→Y),并且當結果發生時,某條件可能出現也可能不出現(AB→Y,也可能aC→Y)[27]. 從集合論來講,充分性分析即為檢驗多個條件組態所構成集合是否為結果集合的子集(Subset)[28]. 條件組態充分性的衡量標準通常考慮兩方面條件: 一是頻數閾值大于等于1,且包含75%以上的樣本案例;二是一致性水平要大于0.8,且PRI一致性大于0.75[4,32-33].

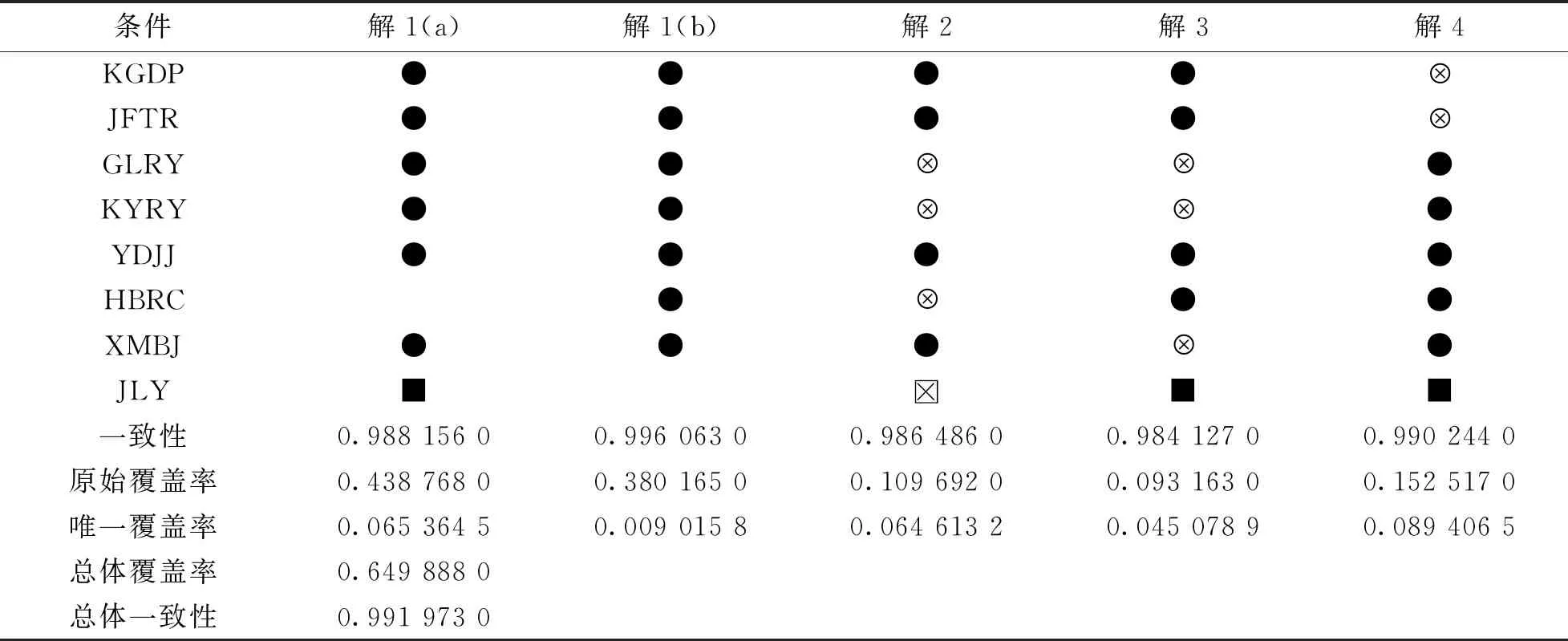

本研究參照以往研究結果,將頻數閾值設為1,案例占比閾值設為75%,一致性閾值設為0.8,PRI一致性閾值設為0.75. 利用fsQCA軟件構建出各個變量的真值表,并進行標準化分析,得到復雜解、 中間解和簡單解. 在進行組態分析時本研究遵循Ragin[27]提出的研究建議,依據簡單解確定核心條件,并結合中間解得出補充條件,同時對中間解進行分析匯報,最終得出條件組態路徑(表6).

表6 產生高區域競技體育核心競爭力的條件組態

從表6的組態路徑來看,各單個組態路徑一致性和總體一致性均大于0.90,遠超一致性可接受的最低水平0.75,其中總體一致性達0.99,總體覆蓋率為0.65,表明該5個組態解釋了65%以上的區域競技體育實力提升的主要原因. 綜合來看,該條件組態結果能夠視為區域競技體育實力的充分性條件組合.

縱向比較各組態路徑的構成,可以將5個組態歸納為4類組態路徑. 組態1a(KGDP*JFTR*GLRY*KYRY*YDJJ*JLY*XMBJ,*表示布爾邏輯“與”)和組態1b(KGDP*JFTR*GLRY*KYRY*YDJJ*HBRC*XMBJ)具有相同的核心條件,可以歸為一類,這2個組態基本囊括了所有條件變量,各條件維度發展較為均衡,因此可歸納為綜合發展型路徑. 組態2(KGDP*JFTR*~GLRY*~KYRY*YDJJ*~JLY*~HBRC*XMBJ)與組態3(KGDP*JFTR*~GLRY*~KYRY*YDJJ*JLY*HBRC*~XMBJ)較為相似,2種組態均具備人均GDP、 體育經費投入和健將級運動員3個核心變量,同時均缺失管理人員和科研人員2個核心變量,不同的是組態2較組態3缺失后備人才和教練員,且多出項目布局變量,因此可分別將組態2和組態3歸納為經濟基礎主導下的優化項目布局型路徑和強化后備人才儲備型路徑. 組態4(~KGDP*~JFTR*GLRY*KYRY*YDJJ*JLY*HBRC*XMBJ)除缺失人均GDP和體育經費投入2個經濟基礎變量外,其他條件均具備,因此可歸納為競技質量主導型路徑.

從橫向單條件在各組態的分布來看,一方面,運動健將級運動員變量在各路徑中均存在,表明該條件對區域競技體育實力提升的重要性,此外,經濟基礎2個變量僅在組態4中缺失,項目布局僅在組態3中缺失,這些是區域競技體育實力提升的關鍵條件;另一方面,組態1a和組態1b中的后備人才和教練員2個條件具有明顯的可替代性關系,即2個條件變量不用同時具備便可以與組態1a和組態1b中其他條件共同導致結果的發生.

3.2.2 穩健性檢驗

穩健性檢驗是通過調整數據校準標準、 一致性和最小案例閾值等參數設置,來檢驗分析結果中的一致性、 覆蓋率以及組態數量等是否出現實質性的變化,從而檢驗其穩健性. 本研究將PRI一致性的閾值由原來設定的0.75分別調整至0.6和0.8,以檢驗結果穩健性. 當PRI閾值調整至0.6后,中間解的總體一致性和覆蓋率分別為0.664 163,0.966 12,未發生明顯變化;當PRI閾值調整至0.85后,中間解的總體一致性和覆蓋率未發生變化. 表明分析結果具備穩健性.

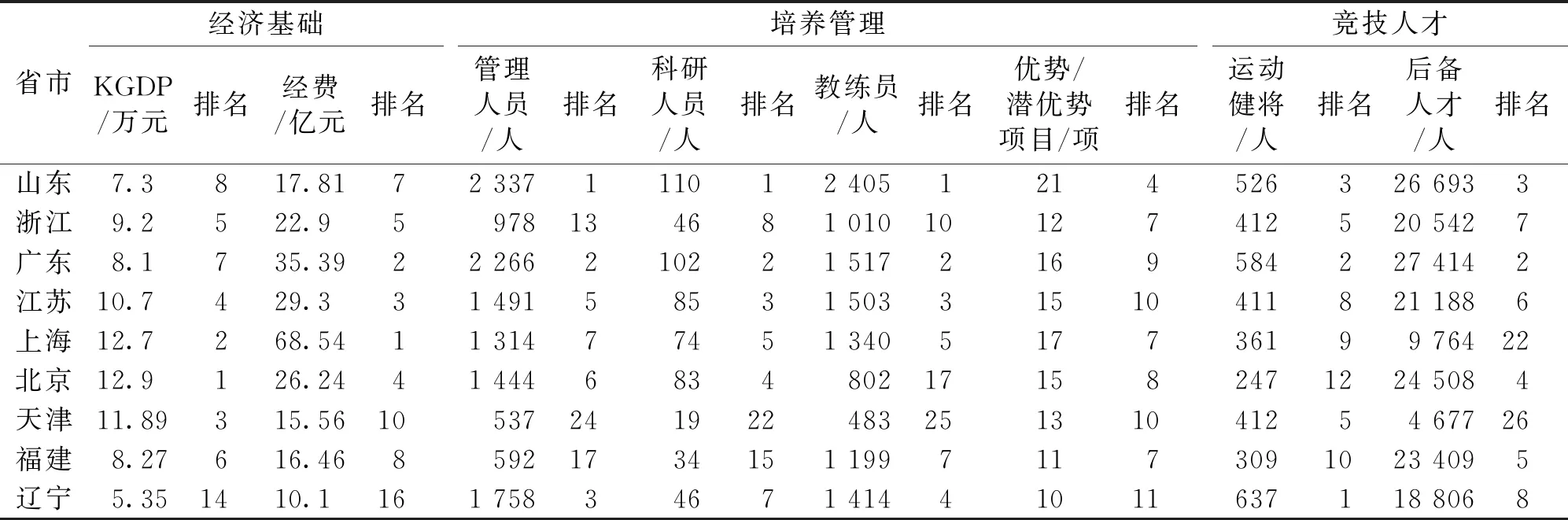

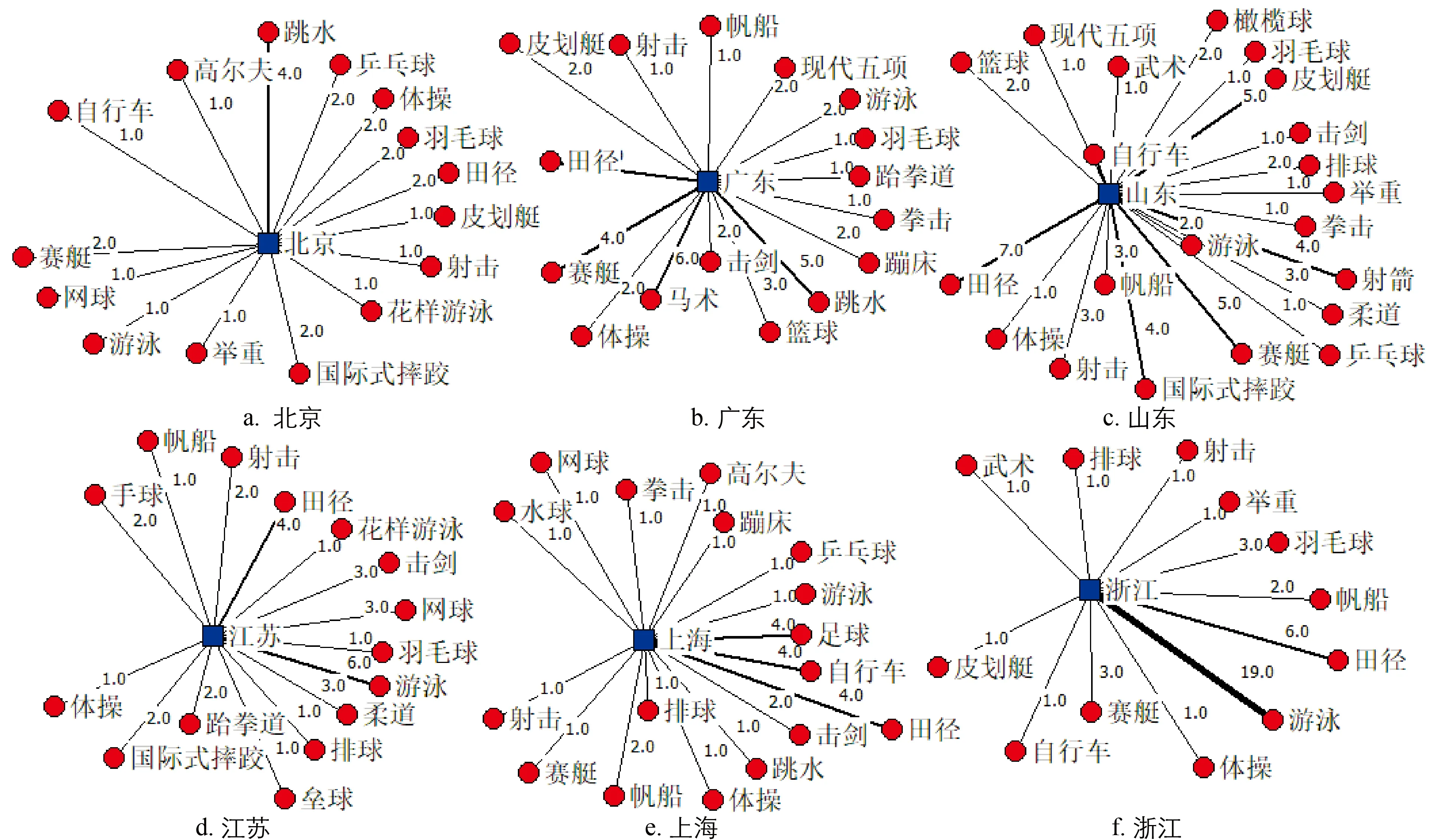

3.3 典型組態案例分析

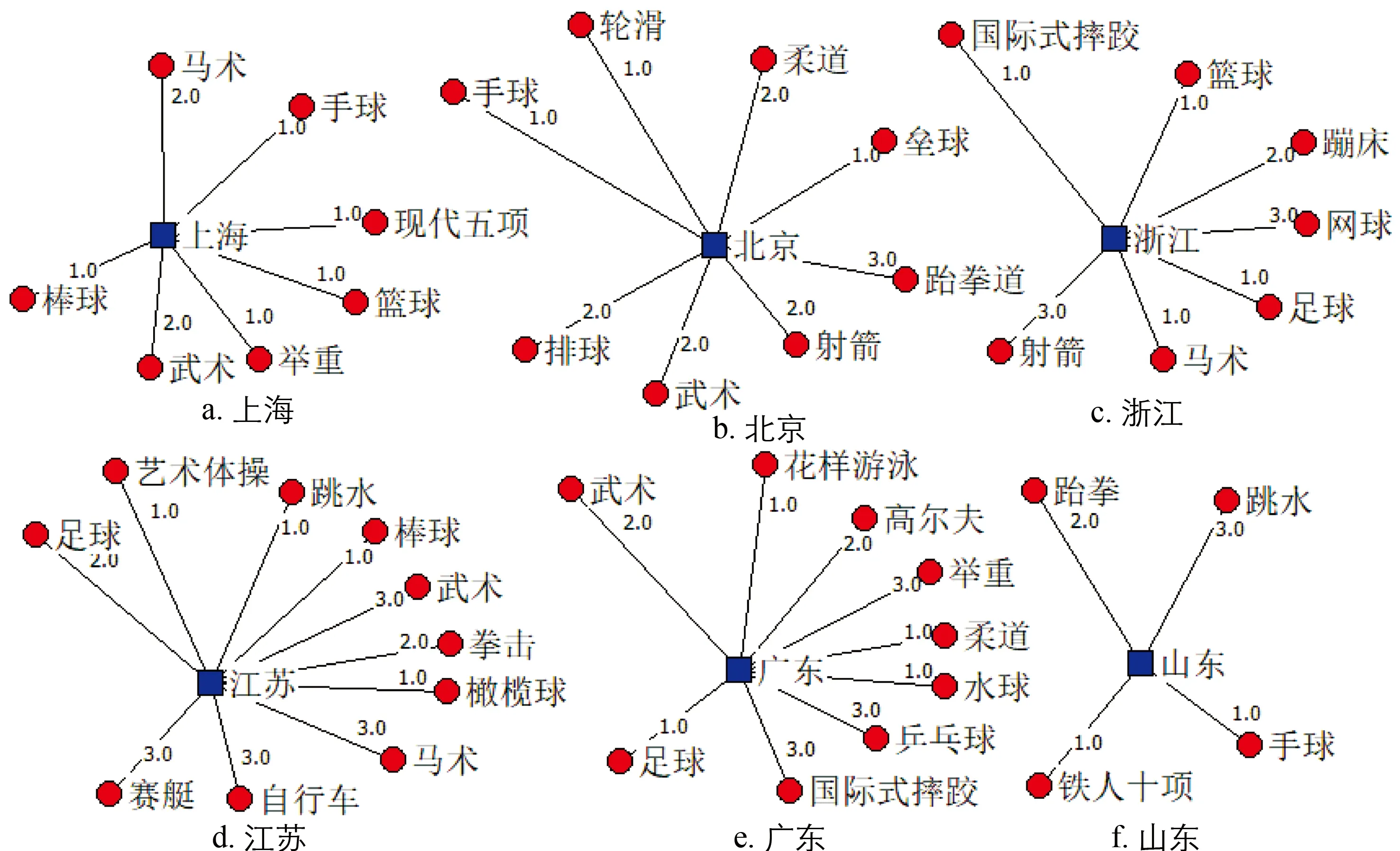

從納入分析的典型案例來看,5個條件組態共涉及9個省(市),均位于我國東部地區,分別是江蘇、 山東、 廣東 、 上海、 浙江、 北京、 天津、 福建、 遼寧,共獲得851枚第十三屆全運會獎牌,占獎牌總數的62.07%. 為明晰不同發展類型案例的特征,本研究依據典型案例在研究當期競技體育發展的實際作用,對其作進一步分析闡釋(表7). 此外. 本研究將第十三屆全運會中獲得金牌的項目定為優勢項目,將獲得銀牌和銅牌的項目定為潛優勢項目,并利用Ucinet軟件對9個典型案例省(市)的優勢和潛優勢項目進行網絡可視化呈現(圖1-圖5),圖中線條粗細代表獎牌數量多少,數字代表獎牌數量.

表7 典型案例研究當期各相關指標情況一覽表

注: 由于第十三屆全運會部分項目實行跨省組隊形式參賽,本研究統計各地區優勢和潛優勢項目時,對跨省組隊項目的參賽省(區、 市)進行分別計數;此外,由于游泳、 田徑青少年組及空手道項目官網僅報告運動員,未報告輸送單位,因此該部分獎牌數未計入.

3.3.1 綜合發展型路徑特征分析

本研究顯示,人均GDP*經費投入*管理人員*科研人員*教練員*項目布局*運動健將和人均GDP*經費投入*管理人員*科研人員*項目布局*運動健將*后備人才2個組態構成了區域競技體育實力提升的充分條件,綜合發展型路徑基本包含所有條件變量的發生集,各項條件均具有較高的發展水平,符合該組態路徑的地區為江蘇、 山東、 廣東 、 上海、 浙江、 北京這6個省(市). 該6省(市)共獲得第十三屆全運會663枚獎牌,占獎牌總量的48.36%,展現了強大的競技體育綜合發展實力. 綜合發展型的這6個省(市)中,經濟基礎、 培養管理和競技人才3個維度各變量均遠超平均水平,雄厚的經濟基礎為這6個省(市)的競技體育發展提供了有力的財力保障,完善的管理、 科研、 專職教練員團隊以及合理的項目布局為競技體育實力提升奠定了堅實的培養管理保障,豐富的健將級運動員隊伍和青少年后備人才儲備為競技體育實力提升提供了強大的競技人才支撐.

注: 由于第十三屆全運會部分項目實行跨省組隊形式參賽,本研究統計各地區優勢和潛優勢項目時,對跨省組隊項目的參賽省(區、 市)進行分別計數;此外,由于游泳、 田徑青少年組及空手道項目官網僅報告運動員,未報告輸送單位,因此該部分獎牌數未計入.

3.3.2 經濟基礎主導下的優化項目布局型路徑特征分析

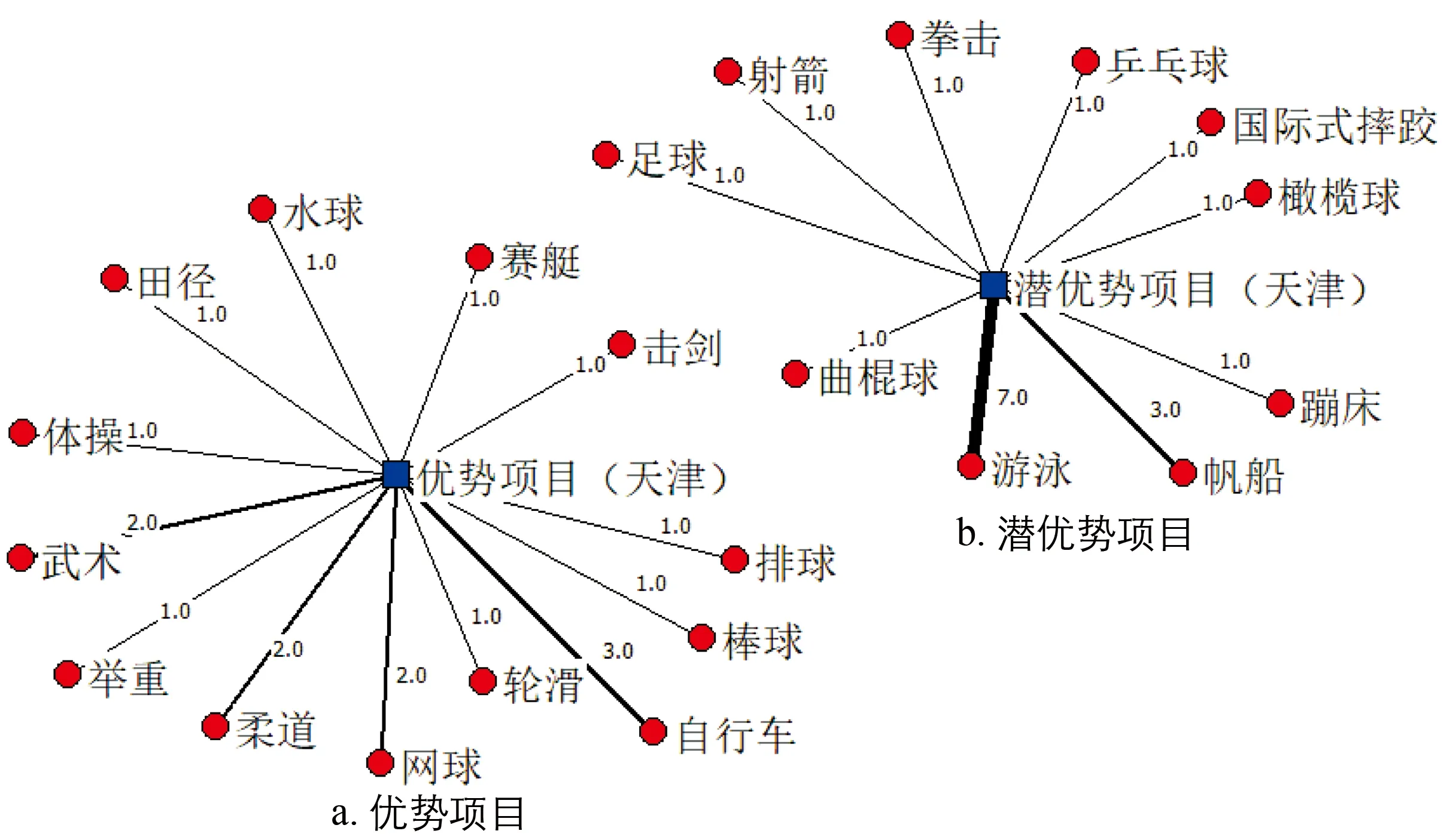

人均GDP*經費投入*項目布局*運動健將這4個核心條件構成該類案例提升區域競技體育實力的充分條件,該組態是在具備良好經濟和健將級競技人才基礎前提下,通過優化競技體育項目布局實現競技體育實力的提升,符合該組態路徑的地區為天津市.

圖3 天津市競技體育優勢與潛優勢項目

3.3.3 經濟基礎主導下的強化后備人才儲備型特征分析

人均GDP*經費投入*后備人才*運動健將*教練員這5個條件構成該類案例提升區域競技體育實力的充分條件,與組態2不同的是,該組態是在具備良好經濟和健將級競技人才基礎前提下,通過強化后備人才儲備實現競技體育實力的提升,符合該組態路徑的地區為福建省.

圖4 福建省競技體育優勢與潛優勢項目

圖5 遼寧省競技體育優勢與潛優勢項目

3.3.4 競技質量主導型路徑特征分析

管理人員*科研人員*教練員*項目布局*運動健將*后備人才這6個條件構成該類案例提升區域競技體育實力的充分條件. 競技質量主導型路徑案例的特點是在經濟基礎較差的背景下,憑借增強競技質量來實現區域競技體育實力提升,符合該組態路徑的地區為遼寧省.

4 結論

1) 我國區域競技體育實力提升具有5條不同的典型路徑,并分為綜合發展型、 經濟基礎主導下的優化項目布局型、 經濟基礎主導下的強化后備人才儲備型以及競技質量主導型4種不同類別.

2) 區域競技體育實力提升的關鍵條件是運動健將變量,它是真實反映各不同主導類型下的唯一核心因素.

3) 雖然不同地區競技體育發展環境和條件等各不相同,客觀上存在著現實差異,但是各地區只要從整體發展的角度出發,清晰把握自身的發展特點,并在此基礎上探尋合適的發展路徑,仍然具有相應競技體育發展的機會和優勢.