記與蕭艾先生的一段交往

緩 之

我沒有見過蕭艾先生,心里卻很感激他。在我從事學術工作的起步階段,他曾給了我很大的鼓勵。

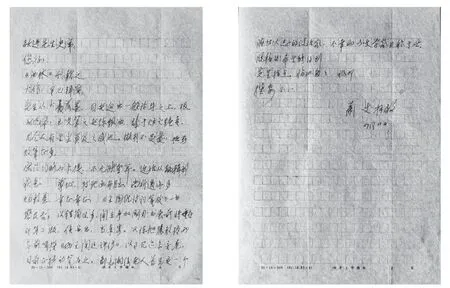

我與蕭艾先生的交往緣于王國維研究。翻檢1985 年7 月31 日的日記,接蕭艾先生信,論及我撰寫的《王國維評傳》書評。蕭先生的信,是比較傳統的格式:

躍進先生史席:

您好!

《書林》刊載之

大作,早已拜讀。

先生從大處落墨,目光迥出一般論著之上,極為欽佩!至文筆之老練飄逸,臻于爐火純青,尤令人有望塵莫及之感也。微有不足處:拙著敗筆正多,

宏論均略而未提,不無缺望耳。近始從編輯部獲悉 尊址,特馳函布意,尚祈后此多賜教益,幸甚幸甚。《王國維詩詞箋校》一書察及否?以錯簡過多,聞在參加國外書展前將趕印第二版。俟書出,當奉寄。又陳旭麓教授兩年前囑撰《王闿運評傳》,以事冗迄未交卷,目前正擬動筆為之。鄙意湘綺老人首先是一個胸懷大志的政治家,不幸而以文學家見稱于世。脫稿后希望能得到

先生指點。臨池匆匆,袛叩

撰安不一。

蕭艾拜啟 七月廿日

凡是提到我的地方,或另起一行,或前面空兩格。這種格式,當時覺得很新鮮,不由得想起在清華大學圖書館看到的一部《直廬稿》。那本書的作者是嚴嵩,在歷史上惡名遠揚,而刊本卻非常精致,版式寬,品相好,用紙考究,字體舒朗。前面的“序言”更是講究,凡涉及嚴嵩處,一律另起一行,顯然刊行于嚴嵩炙手可熱之時。由此看來,在中國傳統文化中,有很多禮數往往隱含在日常生活的細節中,不易察覺,卻很重要。我當時正在杭州大學攻讀古典文獻學碩士研究生,竟得到蕭先生如此垂顧和厚愛,真有受寵若驚之感。

蕭艾先生1985 年7 月20 日致本文作者信

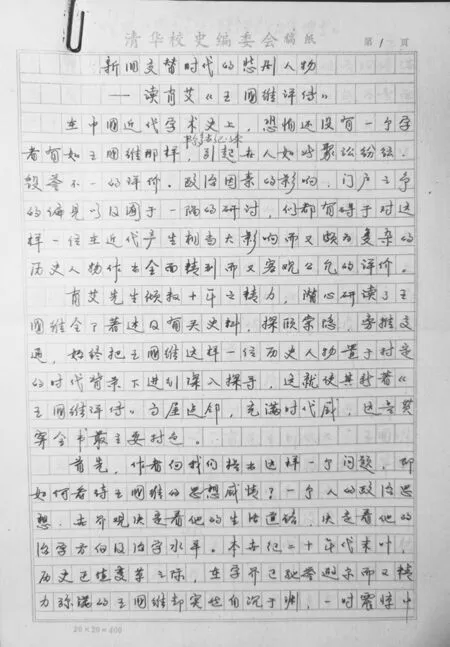

蕭先生對我的謬贊,當然是客套。我的那篇書評發表在上海人民出版社主辦的《書林》雜志1985 年第1期上,題目是《留給后人的思考——讀〈王國維評傳〉》。文章不長,不揣淺陋,轉引如下:

一個人活在世界上必須要有正確的世界觀,一個學者更不能沒有先進的理論作指導。這是蕭艾先生傾數十年之精力,潛心研讀了王國維全部著述后得出的結論。其新著《王國維評傳》緊緊扣住王國維的世界觀對他的生活道路及學術成就具有的決定性影響,在較廣闊的歷史背景下,評述了王國維矛盾復雜的一生。

沒落悲觀的人生旅途和卓絕千古的學術成就,可以說是王國維生平最主要的兩個特征。本世紀二十年代末葉,久已馳譽遐邇而又正當鼎盛之年的王國維突然自沉于淵,震動了海內外學界。究其死因,“時論紛紛非一”(梁啟超語)。由追蹤其死因自然上溯到對他世界觀的探討。而這,大家公認,是研究王國維最為敏感、最為棘手的問題。《評傳》作者勇于提出了與時賢不盡相同的看法:“叔本華的悲觀主義的人生觀,是王國維自沉的根本原因。”因此,他不同意郭老所說“王國維研究學問的方法,是近代式的,思想感情是封建式的”觀點,而認為“王國維的世界觀,是代表資產階級頹廢派的叔本華悲觀主義的世界觀”。作者開宗明義,從時代、家世及王氏坎坷的生活道路入手,論述了他何以接受這些沒落思想的原因,論述了在近代知識界代表人物中,王國維與康有為、章太炎等人的不同所在。這些觀點正確與否,自然有商榷的余地,但其史料翔實,見解精審,無疑具有較大的啟迪意義。

本文作者所寫《王國維評傳》書評初稿

更可貴的是,作者自始至終把這一思想貫穿全書,有分析地評騭了悲觀主義世界觀對王國維治學方向及學術水平的決定性影響。王氏治學,幾度轉機:早年漫游于文學園林,繼而經受了西方思想的熏染,中年以后漸潛心于歷史科學。每一次治學轉機似都與他的世界觀有千絲萬縷的聯系,也與那個時代的特點息息相關。他所以放棄文學和哲學,用他自己的話說,是因為它們可愛而不可信。似乎唯有埋頭于故紙堆中,方能忘卻現實的苦楚。于是,隨著殷墟甲骨的出土、敦煌寶庫的發現、漢晉木簡的問世以及內閣存檔的整理,在這千載難逢的“發現的時代”,王國維傾力獻身于新學問,廣泛涉獵,勤奮著述,在許多領域建立了具有開創性的業績,成為“新史學的開山”(郭沫若語)。特別是甲骨文研究,“以今文創讀殷墟書契,而因以是正商周史跡及發見當時社會制度之特點,使古文砉然改觀”(梁啟超語)。其《殷卜辭中所見先公先王考》及續考,“實為近世經史二學第一篇大文字”(趙萬里語)。由于有了這篇論文,才使甲骨文字的史料價值為舉世公認,甲骨學真正成為一門獨立學科。但遺憾的是,資產階級學者的通病,悲觀主義世界觀的癰疾仍時刻困擾著王國維,決定了他的學術研究不可能向前繼續推進了。《評傳》作者指出,王國維所作的研究還只是見樹不見林的、非本質的,還不能綜合概括,從而得出發生發展的規律性的結論。而王國維自己卻認為,甲骨文研究已到盡頭,不會再有更新的奇跡。更為可悲的是,他的悲觀主義世界觀不僅阻礙了他甲骨文研究的深入,而且終于斷送了他的整個研究工作。對王國維學術成就及其局限進行了一番歷史的考察后,《評傳》作者不無沉痛地指出:王國維“在治學上劃然中止,或是他在生活道路上的陷于絕境,都是代表頹廢沒落的資產階級叔本華悲觀主義害了他”。

半個多世紀過去了。重溫王國維那令人長嘆的悲劇結局,至今猶有振聾發聵的現實意義。特別是對涉世未深的青年來說,更應從中汲取深刻的教訓。端正思想方法,跟上時代步伐。毋庸置疑,這正是《評傳》作者亟待告訴每位讀者的最深切的體會。

今天來看這些文字,可能還有不少偏頗甚至稚拙的地方,但書評所寫,確為當時的真實感受,表達了我對王國維以及《王國維評傳》的一些思考,自忖沒有浮聲虛論。

我對王國維的學術人生產生興趣,很大原因是受到葉嘉瑩先生的影響。我在《從師記》等文章中提到,在南開大學聽葉先生講課,她多次引述其老師顧隨先生的話:“以無生之覺悟,為有生之事業;以悲哀之心境,過樂觀之生活。”她在哈佛大學任教期間,撰寫過《王國維及其文學批評》,以王國維的性格及其所處的時代為線索,探討了王國維的治學特色以及在學術盛年遽爾輕生的原因。沿著先生的指點,我認真閱讀了王國維的《〈紅樓夢〉評論》《文學小言》《人間詞話》《宋元戲曲考》等論著,對王國維佩服得五體投地。王國維說,《紅樓夢》是一部最偉大的悲劇作品。他由此引申介紹了叔本華的觀點,認為人生就是一個悲劇,就像一座老鐘,鐘擺總是在希望與失望之間游走,最終歸于虛無。當時,我對王國維學術成就的認識很膚淺,卻很認同他的悲觀主義思想。

帶著這份執念,我來到清華大學工作。辦公室距離王靜安先生紀念碑不遠,每天飯后,總要到那里散步,日增感慨,于是撰寫了一篇《跟上時代步伐——王國維紀念碑前斷想》的千字文,發表在1982 年9 月29 日的《北京青年報》上。這是我平生公開發表的第一篇文字。此前,我用實名投寄了很多稿件,都被無情退稿。有一天,我靈機一動,突然意識到可能是“劉躍進”這個名字暴露了我的真實年齡,所以屢戰屢敗。投給《北京青年報》的稿子,試著署名為“躍進”,就順利發表出來了。我由此悟道,《王國維評傳》書評寫完后,依然署名“躍進”,投給《書林》,很快就如愿刊出。文章的結尾有這樣一段話:“對涉世未深的青年來說,更應從中汲取深刻的教訓。”看似老到,很像一位長者的口吻。從蕭先生的信中可以推想,他老人家大約也受到了蒙蔽,以為我不會太年輕,便從編輯那里尋到我的地址,把信寄到清華大學文史教研組。

那時的信息不像現在這樣發達,我對蕭先生完全沒有了解。出于禮貌,收信當天,就給蕭先生寫了回信,如實匯報自己的學習情況。我當時年輕無知,不懂寫信格式,現在想來有些后悔。總之,信寄出以后,便如石沉大海,杳無音訊。我猜想,老人家可能覺得自己看走眼了,竟將后生誤作老成。

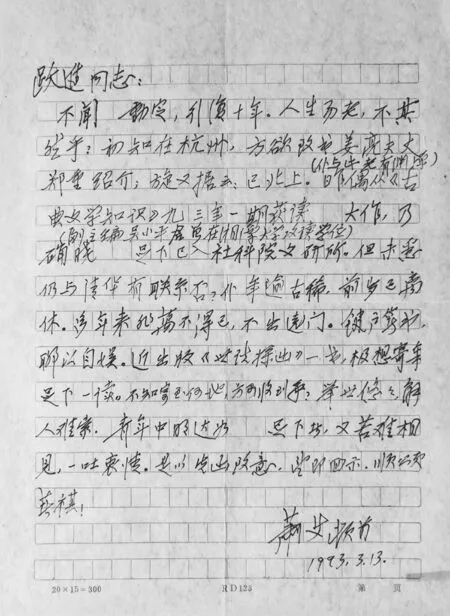

一晃,八年過去了。1993 年,我意外地連續接到蕭先生3月13日、4 月2 日兩通信,稱我為“躍進同志”。當時心想,老人家知道我是一位青年人,不再用 “躍進先生史席”這樣的套話。再說,我那時寫了一些文章,出版了學術著作,老人家可能認為孺子可教,便又開始了聯系。我認真讀過來信后,發現自己誤解了先生。3月13 日的信說:

躍進同志:

蕭艾先生1993 年3 月13 日致本文作者信

不聞 動定,行復十年。人生易老,不其然乎?初知在杭州,方欲致書姜亮夫丈鄭重紹介(仆與此老有淵源);旋又據云:已北上。昨偶從《古典文學知識》九三年一期(副主編吳小平君曾在湘潭大學攻讀學位)獲讀 大作,乃確曉足下已入社科院文研所。但未悉仍與清華有聯系否?仆年逾古稀,前歲已離休。多年來仍萬不得已,不出遠門。鍵戶著書,聊以自娛。近出版《世說探幽》一書,極想寄奉足下一讀。不知寄至何地,方可收到乎?舉世悠悠,解人難索。青年中明達如 足下者,又苦難相見,一吐衷情。是以先函致意,望即回示,順頌

著祺

蕭艾 1993.3.13

蕭艾:《〈世說〉探幽》

依然是老派的風范,每提及我,前面都空兩格。所不同者,畢竟年逾古稀,字跡有顫抖的感覺。蕭先生說:“舉世悠悠,解人難索。青年中明達如足下者,又苦難相見,一吐衷情。”這叫我百感交集。原來,蕭先生一直在默默地關注著我的成長,萍水相望,心意相通。我當即復信,再次表達自己愿意從學的愿望。4 月20 日,我收到了先生寄給我的《〈世說〉探幽》。這部著作從文化史的角度解讀《世說新語》,在同類著作中,極富特色,給人啟發。

近日,翻檢舊札,無意中看到蕭先生的幾封來信,往事又浮現在眼前,以至夜不能寐,于是在網上查詢先生事跡,看到了熊國華、劉剛強、譚松林等人撰寫的紀念文章,這才知道了一點蕭先生的情況。蕭先生原名蕭家林,湖南寧遠人,1919年生。先后任無錫國學專修學校講師、西江學院副教授、湘潭大學教授。蕭先生說,他與姜老“有淵源”,還曾任教于無錫國專。曹道衡先生曾就讀于那所學校。從輩分上看,曹先生應當是學生輩。這樣看來,蕭先生與我的兩位老師都有關系。我與蕭先生的年齡相差四十多歲,先生視我為“解人”,小子何其榮幸!冥冥之中,這也許就是一種學術的緣分吧。

1993 年以后,我與蕭先生便斷了聯系,偶爾從吳小平兄那里聽到一點先生的境況。那時,家里沒有安裝電話,平日都是寫信聯系。蕭先生年事已高,可能身體不好,沒有給我回信。三年以后,蕭先生去世。據說他有遺囑:不發訃告,不舉行告別儀式。所以,外人很少知道蕭先生的后事。我為寫這篇文章,在網上查詢才得到這些信息。我曾想,如果不是囊中羞澀,如果不是冗事纏累,如果不是疏懶倦怠,我實在應當去湖南拜謁他老人家,與先生即使“苦難相見”,也要盡可能地創造機會,“一吐衷情”。可惜,世間沒有那么多“如果”。而今,我只能寫下如上文字,表達一個晚輩對老人家的懷念和愧疚之情。