美國新版行星科學和天體生物學十年戰略解讀

張揚眉 趙琪(北京空間科技信息研究所)

2022年4月19日,美國國家研究委員會(NRC)發布《起源、世界和生命:行星科學和天體生物學十年戰略2023——2032》(簡稱《十年戰略》),提出了美國未來十年在行星科學、天體生物學、行星防御等領域的科學優先事項和潛在的機遇,并給出相應的投資建議。

該報告定義了12個優先科學問題,確定了3個高級科學主題——起源、世界和進程、生命和可居住性,以幫助指導行星科學和天體生物學的任務選擇和研究工作。此外,該報告建議NASA均衡發展各級任務,提出了未來十年推薦實施的重點任務,并根據不同的預算前提,制定了未來美國太陽系探索的“保底計劃”和“建議計劃”。

美國國家科學院十年調查指導委員會聯合主席、西南研究所行星科學理事會助理副總裁羅賓·卡努普(Robin Canup)說:“這份報告提出了一個雄心勃勃但切實可行的愿景,以在未來十年推進行星科學、天體生物學和行星防御的前沿發展。”

1 報告出臺背景

“十年調查”是由美國國家研究委員會應NASA的要求而撰寫的報告,涵蓋美國國家航空航天局(NASA)科學領域的四大分領域——行星科學、天體物理學、太陽物理學和地球科學,目的是為NASA和其他美國政府機構制定上述領域在未來十年的戰略規劃提供參考。“十年調查”大約每十年發布一個分領域版本,包括《行星科學十年調查》《天文學與天體物理學十年調查》《太陽物理學十年調查》《地球科學十年調查》等。

美國國家研究委員會是1916年由美國國家科學院創建的民間非營利組織,是美國國家科學院、美國國家工程院和美國國家醫學院具體從事科學技術研究和業務活動的機構,既接受這三個國家學院的指導管理,又保持其獨立的研究體制并進行相互協作。此前,美國國家研究委員會于2003和2011年發布了名為《太陽系探索新前沿》《行星科學愿景與航程》的“行星科學十年調查”報告,而2022年新版的“十年調查”報告則涵蓋行星科學、天體生物學和行星防御相關內容,并被命名為《十年戰略》。報告指導委員會根據來自6個建議小組的輸入、數百本白皮書、專業會議、與任務團隊討論等多種途徑,撰寫了本版報告。

2 報告主要內容

《十年戰略》共23章,700余頁,首先介紹了撰寫該報告的需求、來源和背景,其次闡述了行星科學、天體生物學和行星防御的定義,分析了太陽系月球以及各大行星系統的特點,回顧了以往的探測任務,歸納出12項優先科學問題并加以詳細闡述,梳理了未來相關的關鍵探測技術,重點提出了未來十年建議實施的計劃和任務,最后展望未來,并提出中期評審報告以及下一版“十年調查”報告的撰寫需求。

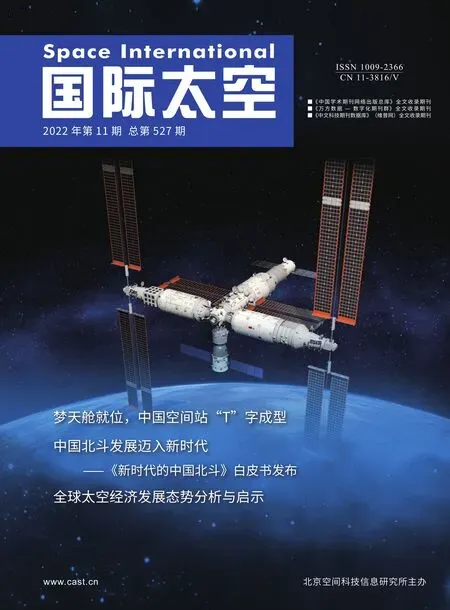

報告封面

提出12項優先科學問題,關注太陽系起源、演化和生命

報告確定了未來十年行星科學和天體生物學領域的12個優先科學問題,其中11個科學問題被分為3個科學主題,即太陽系的起源(主題A)、太陽系世界和進程(主題B)以及生命和宜居性(主題C)。第12個科學問題是關于地外行星的,貫穿覆蓋了上述3個科學主題。該報告建議的所有任務和計劃,都旨在解決這些優先科學問題,回答關于太陽系的起源、演化和生命等相關問題。

梳理未來空間探測關鍵技術,呼吁NASA提高預研投入

報告將“技術”定義為“科學的或其他有組織的知識在實踐性任務上的系統應用”,并強調,技術是科學探測的基石,新的科學發現會引發新的問題,要回答這些新問題,就需要研發更加前沿的技術。在過去十年,NASA的科學任務部/行星科學部門和空間技術任務部協同工作,研發了多項對于未來行星和天體生物學任務至關重要的高風險技術。

報告對過去十年在技術管理和研發方面取得的進步進行了評估,梳理了這個十年和未來十年應研發的技術,包括儀器技術、自主技術、極端環境樣品返回、通信系統、進入/離軌、下降和著陸系統、原位移動性、發射、巡航和交會優化、行星防御、行星保護和污染控制、放射性同位素熱電源、太陽電池陣和能量存儲、地表接觸、技術系統工程和集成等。報告還提及了一些顛覆性技術的發展趨勢,包括新興商業發射系統、先進材料和制造、量子計算和人工智能/機器學習、動力和推進用小型裂變反應堆、商業航天、汽車用電子設備、脈沖星導航、原位資源利用等,并指出,隨著不同領域新興技術的不斷涌現,會出現一些顛覆性的機遇,可在降低研發成本負擔的同時,增強科學探測的能力。報告建議,NASA應維持對新興技術的認知,鼓勵科學和工程團體探索既可降低研發和運行成本、又可以獲取更多科學回報的技術研發新方式。

報告認為,按照上版“十年調查”報告的建議,NASA的行星科學部門一開始曾將該部6%~8%的資金投向了行星科學技術的研發,典型案例包括地形相對導航(TRN)、精準著陸、有機物探測、樣品采集和保存、成像和目標描述、危險探測和規避(HD&A)等技術,朝著未來十年技術研發方向邁進了一大步。但是,報告也發現,之后,NASA并未能夠維持該預算水平,在過去五年,投入百分比僅為4%左右,嚴重低于建議水平。

報告提出幾點建議,主要包括:①NASA行星科學部門應以部門總預算的6%~8%對技術研發進行持續投入;②行星科學部門應制定一套投資回報率標準,用于指導投資并鼓勵技術的合并,這些標準應該對行星科學和天體生物學團體保持公開;③以“火星2020”為例,除進行單獨的技術研發活動外,還應通過飛行任務不斷驗證新技術;④應準備額外資金應對進行技術演示驗證而出現的成本超支情況;⑤建立單獨的技術線,在小型飛行任務中演示驗證多項技術;⑥空間技術任務部應確保其30%的投資用于科學任務部的技術研發,其中用于行星科學部門的預算應不少于10%。

建議NASA平衡實施各級探測任務,提高成本上限

NASA按任務規模、技術復雜程度以及成本和周期,規劃了三類空間探測任務,即“發現”(小型)、“新疆域”(中型)和“旗艦”(大型)任務。

其中,“發現”任務成本低于5億美元,具有研制成本低、研發時間較短、科學回報率較高的特點。目前,NASA已經實施了13次“發現”任務,即將實施第14項任務——“賽琪”(Psyche),此外,確定了另外兩項未來任務——“達芬奇”(DAVINCI)和“真相”(VERITAS)金星探測任務。除此之外,NASA在“發現計劃”框架下還建立了規模更小、成本更低的“行星探測小行星創新任務”(SIMPLEx),目前已確定多項任務,即“雙面神”(Janus)、“月球拓荒者”(Lunar Trailblazer)、“逃離與等離子體加速和動力學探測器”(EscaPADE)、“月球極區氫測繪儀”(LunaHMap)等,每項任務的成本上限為5500萬美元,可采用搭載的方式來實施。

“賽琪”小行星探測器

“新疆域”任務成本在5億~9億美元之間,與“發現”任務相比,研究的科學問題范圍更廣、更具挑戰性,但同時成本更高、研發周期更長。目前,NASA共發射3項“新疆域”任務,包括“新地平線”(New Horizons)、“朱諾”(Juno)、“歐西里斯-雷克斯”(OSIRIS-REx)。第4項任務——“蜻蜓”(Dragonfly)土衛六探測任務正在研發中。

“蜻蜓”土衛六探測器

“旗艦”任務成本高于9億美元,通常為復雜的、到達星體表面的任務,例如:現場樣品分析、大型著陸器等,NASA已經實施的“旗艦”任務包括“旅行者”(Voyager)行星際探測器、“麥哲倫”(Magellan)金星探測器、“伽利略”(Galileo)木星探測器、“卡西尼-惠更斯”(Cassini-Huygens)土星探測器和“火星科學實驗室”(MSL),目前在研的旗艦任務為“火星采樣返回”和“木衛二快帆”。其中,“火星科學實驗室”成本高達25億美元,“木衛二快帆”和“火星采樣返回”預計成本分別為25億美元和45億美元。

報告建議,NASA應平衡上述三級任務,并考慮通貨膨脹因素,提高這三級任務的成本上限,以實現源源不斷的新發現并支持取得重大科學進步的能力。

報告還指出,“發現”計劃為行星探索做出了重要和根本性貢獻,應在未來十年內繼續得到支持。低成本的SIMPLEx計劃具有很高的科學價值,但受限于當前的成本上限,研究成果仍不夠深入。如果成本上限能得到進一步提高,那么SIMPLEx計劃將有可能在十年內取得更多科研成果,實現更多創新突破。因此,報告建議NASA將SIMPLEx計劃的成本上限提高50%,以擴大該計劃的研究范圍,增加科研投資回報。

提出未來多項推薦任務,天王星探測成為首要旗艦任務

新版報告將視野從火星轉向了更遠的巨行星。新版報告提出了6項2023——2032年的候選旗艦任務,其中優先級最高的為天王星軌道器和探測器(UOP),成本42億美元,該任務將探測天王星大氣環境、磁層、環和衛星等。優先級第二的是“土衛二繞落器”(Enceladus Orbilander),成本49億美元。其余4項任務分別為58億美元的“木衛二著陸器”(Europa Lander)、28億美元的“水星著陸器”(Mercury Lander)、52億美元的“海王星-海衛奧德賽”(Neptune-Triton Odyssey)以及78億美元的“金星旗艦”(Venus Flagship)任務。上一版報告確定的最高優先級任務為火星采樣返回任務,目前,NASA與歐洲航天局(ESA)正合作推進火星采樣返回計劃,新版報告也支持了該計劃。不過,報告指出NASA應當關注火星采樣返回的成本,未來十年火星采樣返回將耗資53億美元,可能影響其他行星任務。

對于“新疆域”中型任務,報告建議實施半人馬小天體軌道器和著陸器、谷神星采樣返回、彗星表面采樣返回、土衛二多次飛越、月球地球物理網絡、土星探測器、土衛六軌道器、金星原位探測器、海衛一探測器等任務。這些任務主題的選擇基于每個主題將如何解決確定的優先科學問題,并考慮計劃平衡、目的地類別、成本、技術準備和科學價值。

此外,報告還建議,當火星采樣返回任務完成大部分工作后,在“火星探測計劃”框架下的下一項優先任務是“火星生命探索者”(MLE),并建議通過國際合作方式實施“國際火星冰層測繪儀”(iMIM)任務。同時,作為“月球發現與探測計劃”的最高優先事項,耐力-A(Endurance-A)1耐力-A是委員會提出的一個任務概念,旨在解決最高優先級的月球科學問題——利用月球來研究太陽系的早期動力學和撞擊歷史,提出利用“商業月球有效載荷服務”計劃提供的月球車穿越南極艾托肯盆地,將收集1 0 0 k g的樣品并運送到便于航天員收集、送回地球的位置。應作為一項戰略型中型任務來進行實施。

除了月球和火星目的地之外,該報告還提出,NASA應該在具有廣泛科學重要性的其他領域制定科學探測戰略,例如:金星、木衛二、土衛六等,這些領域未來將有越來越多的美國任務和國際合作機會。

建議關注宜居性變化規律,盡快啟動行星防御新任務

與上一版“行星科學十年調查”報告不同,新版報告將內容擴展至傳統行星科學之外的領域,包含了天體生物學和行星防御,這兩個領域近年來愈發受到NASA的重視。

在天體生物學方面,報告提出三點建議:①NASA和其他相關機構應關注宜居性變化規律以及行星和生命的共同演化。由于天體生物學本質上是一門跨學科領域,涉及對物理、化學、生物、地質、行星和天體物理系統的綜合研究,因此,建議NASA利用并推廣成功的計劃機制,努力促進跨學科、跨部門合作。②由于人們近年來對地球地表下生命的多樣性、火星地表下方流體的歷史和性質,以及海洋世界可能的生命宜居地進行了研究,因此,NASA應將計劃和任務的重心放在對地表下環境適居性的研究與探索上。③為了推進宇宙生命探索工作,NASA應加快開發與驗證相關環境下的生命探測技術。此外,NASA應將天體生物學專業知識整合到從啟動、概念化到規劃、開發與運行的所有任務階段。

在行星防御方面,該報告建議NASA應全力支持“近地天體探測者”(NEO Surveyor)的開發、按時發射和后續的運行。在“雙小行星重定向”(DART)和“近地天體探測者”任務后,應規劃一項最高優先級的行星防御演示驗證任務,該任務是一項快速反應的飛越偵察任務,目標是直徑在50~100m的近地天體。這樣的任務應評估飛越探測方法的能力和局限性,以更好地為短時預警時間的近地天體威脅做好準備。報告建議,在接下來的十年中,NASA應盡快抓住科學機遇,開發一種新方法,對預警時間較短的(少于3年)新威脅進行快速響應和飛越表征。

“近地天體探測者”

此外,在未來十年的基礎設施方面,報告建議NASA與歐洲合作制定端到端的火星樣品處理計劃,建設火星樣品接收設施;NASA繼續進行投資,進一步改進放射性同位素電源系統技術,從而更好地管理钚-238的供應;等等。

根據預算,制定太陽系探測“保底”和“建議”雙計劃

報告根據不同的預算條件,為未來十年內NASA的太陽系探索活動制定了兩套具有代表性的計劃,即“保底計劃”和“建議計劃”。“保底計劃”考慮通貨膨脹因素,將NASA每年行星科學的預算都在2023財年金額的基礎上增加2%;“建議計劃”則瞄準解決該報告提出的優先問題,涵蓋最高優先級任務,十年總預算比“保底計劃”高出17%。“保底計劃”和“建議計劃”都將完成以下目標:

1)繼續支持正在進行或開發中的任務;

2)繼續按當前計劃開展火星采樣返回活動;3)啟動天王星軌道探測器旗艦任務;

4)到十年中期,將用于研究與分析的資金增至行星科學部門年度預算的10%或更多;

5)繼續支持火星和月球探測計劃;

6) 隨著火星采樣返回任務成本的下降,將“火星探測計劃”恢復到火星采樣返回任務之前的資金水平,在2032財年達到5億美元;

7)采納有關“發現”計劃和“新疆域”計劃成本上限的建議;

8)采納技術、風險與成本評估研究得出的成本;

9)將典型“發現”任務的生命周期成本定為9億美元;

10) 將典型“新疆域”任務壽命定為11年,生命周期成本前五年20億美元、后五年22億美元;

11)繼續支持行星防御,啟動一項全新的快速飛越偵察任務;

12)維持和增加钚-238的生產。

“保底計劃”和“建議計劃”的最大區別在于,對于報告中的優先科學問題,兩套計劃對相應解決措施的支持力度不同。“建議計劃”涵蓋了報告中提出的最高優先事項,旨在實現前沿技術的開發和應用,保持美國在太陽系探索的領先地位。“保底計劃”則削減了“土衛二繞落器”“火星生命探索者”等預算,延期實施天王星探測旗艦任務,延期選擇“新疆域”新任務等。

為應對任務預算低于“保底計劃”預算的情況,報告還確定了以下可以優先考慮的削減項目:①推遲啟動下一項旗艦任務;②將新的“發現”任務的數量減少至4個;③取消原定在“近地天體勘測者”任務之后啟動的任務,以降低行星防御任務預算;④減緩未來十年“新疆域”計劃的節奏;⑤將耐力-A任務的啟動時間推遲至十年末期,以降低“月球發現與探測計劃”的資金水平;⑥將“火星探測計劃”資金降低到低于“保底計劃”提出的預算;⑦將新“發現”任務的數量減少至3個;⑧削減研究與分析活動資金。

3 幾點分析

以解決重大科學問題為導向,圍繞科學前沿規劃任務

整篇報告中長達300頁的篇幅都用于詳細梳理目前行星科學領域的優先科學問題,可以看出美國行星科學任務以解決重大科學問題為導向、圍繞科學前沿規劃任務的特點。報告高度重視任務科學目標的設立,根據各項任務解決重點科學問題的能力及其平衡性、技術風險、就緒情況和成本,選擇了需要重點關注和建議開展的大中型戰略任務,并評估這些任務是否能對解決這些科學問題做出“實質性”“突破性”或“變革性”的貢獻。

尋求小、中、大型任務均衡發展,探測重點向更遠天體拓展

美國已經具備了探索太陽系八大行星和小天體的能力,目前正以火星采樣返回、木衛二探測任務為重點,發展前沿探測技術,解決重大科學問題。在下一個十年,美國的深空探測活動將在尋求各型任務均衡發展、探測目標廣泛覆蓋的基礎上,通過天王星、海王星等新的旗艦任務,進一步拓展人類認識宇宙的疆域,實現科學和技術上的突破。

在任務選擇方面,美國將通過“火星探測計劃”“月球發現與探測計劃”,圍繞“阿爾忒彌斯”(Artemis)載人登月目標,部署表面載荷,發展相關技術。此外,通過“發現”“新疆域”和“旗艦”計劃,廣泛探測太陽系天體,并對冰巨星等更遠天體進行更深入、更系統的探測。

針對NASA任務超支問題,提出雙向解決方案

一直以來,NASA對于其小、中、大型任務的成本都有相對固定的標準,在其最早于2006年發布的《太陽系探索路線圖》中,曾規定這三類任務的成本和發射頻率分別為:小型任務2.99億美元、每十年發射4~7次;中型任務7.5億美元、每十年發射2~4次;大型任務成本為7.5億到數十億美元,研制周期約7年。但在實際運行中,任務超支情況時常發生,尤其是“詹姆斯·韋布空間望遠鏡”(JWST)最初的總成本預計數億美元,但20年間,隨著建造的進行,項目預算和進度經歷了數次變更,最終整個項目耗資約百億美元。

針對上述情況,報告提出了雙向解決方案,一是“開源”,提高任務成本上限。考慮通貨膨脹因素,以及出現例如技術研發挑戰、發射時間調整以及新冠疫情影響等,報告建議分別提高“發現”和“新疆域”任務的成本上限,以確保對行星探測任務的足額投資。二是“節流”,在控制行星科學領域總預算的要求下,優先考慮采取削減、延期、降低發射頻率等措施來降低總成本。

以支持深空探索為重點,專注前沿空間技術的研發儲備

NASA高度重視空間探測技術的預研,除科學任務部行星科學部門外,其下還有專門的空間技術任務部,每財年獲得數十億美元預算,繼續保持對可用于NASA探測任務的開創性前沿技術的投入,其中重點研發無人和載人月球、火星及以遠的探測技術,同時也為商業航天和其他國家的航天活動提供支持。這些技術具有高風險、高回報的特點,范圍覆蓋學術界和企業界,包括原位資源利用(ISRU),自動著陸和危險規避,先進冷卻劑管理,先進材料,在軌制造和組裝,小型航天器技術等。

報告充分考慮NASA在空間探測技術發展方面的需求,梳理了這個十年和未來十年應研發的相關技術,制定了技術發展原則,并為行星科學部門的預算安排提出了相關建議。