術中潘恩點穿刺側腦室聯合術后持續控壓引流在顱內高壓患者治療中的臨床價值

孫許林 張芹 劉運鋒 焦緒華 劉杰 宮國

目前,顱腦損傷是縣級醫院神經外科常見的疾病,治療上多采取保守治療,當合并惡性顱內高壓時,治療效果不明顯,且預后差[1]。開顱手術可清除血腫,去除骨瓣,給予內外減壓,有效預防腦疝的發生,為腦組織創造良好的代償空間,從而改善患者的運動、語言功能。手術清除血腫去除骨瓣進行減壓,但血性腦脊液無法有效的廓清,血管痙攣持續存在,或術前腦室系統積血合并腦積水,腦脊液得不到有效的循環,易導致腦水腫加重,盡早采取措施對于患者的預后至關重要,而進行側腦室穿刺釋放腦脊液是最佳選擇[2]。額角、枕角及三角區腦室穿刺點均不在翼點手術切口內,需擴大或另做手術切口,延長手術時間,增加創傷。潘恩點穿刺是Paine 于1988 年根據臨床工作經驗提出的經翼點入路的側腦室穿刺方法[3],該方法簡便易行,在擴大翼點入路手術視野內即可穿刺[4,5]。本文旨在對術中潘恩點穿刺側腦室術后持續控壓引流在救治顱內高壓患者的臨床意義進行評價分析,報告如下。

1 資料與方法

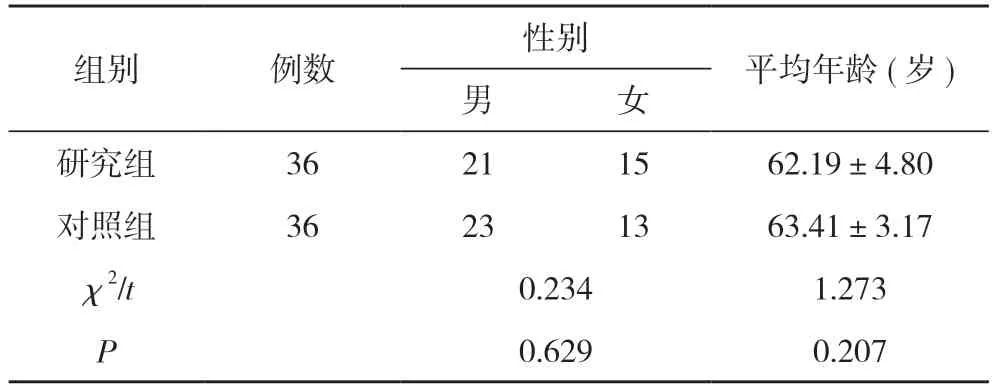

1.1 一般資料 選取2019 年1 月~2021 年1 月本科收治的顱內高壓患者72 例,所有入院患者經CT 檢查明確診斷后急診入院行手術治療。將患者按隨機數字表法分為研究組與對照組,每組36 例。研究組患者中男21 例,女15 例;年齡38~75 歲,平均年齡(62.19±4.80)歲。對照組患者中男23 例,女13 例;年齡41~77 歲,平均年齡(63.41±3.17)歲。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較(n,±s)

表1 兩組患者一般資料比較(n,±s)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 方法 對照組采用常規開顱手術治療,具體措施:去除骨瓣,術中清除血腫和壞死腦組織,徹底止血,沖洗術腔,放置硬膜下引流等,解除術前存在的顳葉鉤回疝,減少對腦干的損傷。研究組在對照組基礎上給予術中潘恩點穿刺側腦室聯合術后持續控壓引流治療,術中選擇自顴弓額突2 cm 與側裂額側2 cm 連線的交叉點為穿刺點,垂直于大腦球面穿刺約3~4 cm,有突破感后觀察腦脊液流出,引流管潛行引皮外固定,外接腦室引流器,并將其懸掛于床頭行持續控壓引流,記錄引流量,監測ICP,采集腦脊液進行化驗等。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者術中腦脊液釋放量及術后第3、7 天ICP 和腦脊液紅細胞數,預后分級。收集兩組患者術中腦脊液的釋放量,術后第3、7 天檢測ICP 和腦脊液紅細胞數,同時術后隨訪3 個月,采用日常生活活動能力量表(ADL)評分標準對患者預后進行分級,Ⅰ級:完全恢復日常生活;Ⅱ級:部分恢復或可獨立生活;Ⅲ級:需人幫助,扶拐可走;Ⅳ級:臥床,但保持意識;Ⅴ級:植物生存狀態或死亡。預后良好率=(Ⅰ級+Ⅱ級)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS14.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者術中腦脊液釋放量及術后第3、7 天ICP 和腦脊液紅細胞數比較 研究組術中腦脊液釋放量(46.15±4.79)ml 多于對照組的(29.21±3.12)ml,差異具有統計學意義(P<0.05)。術后第3、7 天,研究組的ICP 分別為(19.15±1.79)、(16.26±1.35)mm Hg,均低于對照組的(23.21±2.12)、(19.46±1.93)mm Hg,差異具有統計學意義(P<0.05)。術后第3、7 天,研究組腦脊液紅細胞數量分別為(16000±2200)、(600±80)個/L,均少于對照組的(28000±2500)、(5200±400)個/L,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者術中腦脊液釋放量及術后第3、7 天ICP 和腦脊液紅細胞數比較(±s)

表2 兩組患者術中腦脊液釋放量及術后第3、7 天ICP 和腦脊液紅細胞數比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

2.2 兩組患者預后分級比較 兩組患者均進行為期3 個月的隨訪。研究組患者中,Ⅰ級12 例,占比為33.3%;Ⅱ級15 例,占比為41.7%;Ⅲ級2 例,占比為5.6%;Ⅳ級4 例,占比為11.1%;Ⅴ級3 例,占比為8.4%(死亡1 例,占比為2.8%)。對照組患者中,Ⅰ級8 例,占比為22.2%;Ⅱ級11 例,占比為30.6%;Ⅲ級6 例,占比為16.7%;Ⅳ級4 例,占比為11.1%;Ⅴ級7 例,占比為19.4%(死亡2 例,占比為5.6%)。研究組患者的預后良好率75.0%(27/36)明顯高于對照組的52.8%(19/36),差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者預后分級比較[n(%)]

3 討論

無論是顱腦外傷還是腦出血患者,均伴有ICP 改變,嚴重者會出現顱內高壓,甚至導致腦疝。治療方案首選開顱血腫清除去骨瓣減壓術,其急救療效顯著,可有效控制病情發展,去除骨瓣,術中清除血腫和壞死腦組織,嚴密止血,沖洗術腔,放置硬膜下引流等手術步驟,可解除術前存在的顳葉鉤回疝,減少對腦干損傷。盡管如此,部分患者術后仍然沒有好轉跡象,腦水腫未改善且ICP 持續升高,需用脫水劑改善水腫癥狀,但其副作用主要是對腎功能產生不良影響,預后不理想,故應探尋其他方式以降低ICP[6-8]。顱內有三種組織,腦組織、腦脊液和腦血容量異常增多都會導致ICP 增高。重型顱腦外傷或者腦出血患者的創傷和血管破裂會導致血腫形成,血腫會繼發腦組織水腫,無論是血管源性腦水腫還是細胞性腦水腫都會增加顱內容物,從而導致ICP 升高,其持續增大除了與腦組織水腫有關,還與腦內血流量和腦脊液關系密切,顱腦損傷后ICP 增高導致繼發性腦缺血,若ICP 增高控制不佳,則會進入惡性循環,導致ICP 頑固性增高,直接影響到腦灌注壓的水平,導致腦血流下降,當腦灌注壓<40 mm Hg,腦血管自動調節功能喪失,使腦血流量隨之急劇下降,最終導致腦死亡[9]。ICP 增高導致側腦室、三腦室、中腦導水管、四腦室等腦脊液循環通路受壓,最終出現腦脊液循環障礙,進一步提升ICP,三者互相影響,陷入惡性循環狀態。如何降低ICP,讓患者安全的度過腦水腫期,需要術者付出很大的努力。如何降低死亡率及改善患者的預后是神經外科醫師特別關注的重要課題。在此研究中,通過開顱手術清除血腫和壞死腦組織進行減壓,術中通過潘恩點穿刺側腦室釋放腦脊液,降低ICP 并在術后持續控壓外引流術將血性腦脊液引流至顱外,進而降低ICP,促進預后恢復[10]。首先,術中除了清除血腫和壞死腦組織、去除骨瓣、放置外引流外,還需要釋放部分腦脊液,尤其是腦疝患者,要通過顳底探查小腦幕緣,解除卡壓的顳葉鉤回,讓其回位,減少腦干受壓,從而釋放環池的腦脊液,讓其重新建立循環。即使完成這些操作,仍然是不夠的,由于腦脊液主要是由側腦室的脈絡叢分泌產生,由于顱內高壓導致腦脊液循環受阻,為引流不斷產生的腦脊液并減輕ICP,本研究選擇術中進行潘恩點穿刺同側腦室置管,釋放部分腦脊液減壓。統計分析兩組術中腦脊液釋放量發現,研究組術中腦脊液釋放量(46.15±4.79)ml 多于對照組的(29.21±3.12)ml,差異具有統計學意義(P<0.05)。術中直視下穿刺潘恩點,避免了腦表面動脈和靜脈的醫源性的損傷,通過測量穿刺點的位置和穿刺角度,得出數據,進一步精準定位潘恩點。具體為:自顴弓額突至穿刺點的距離為(2.03± 0.24)cm,穿刺點垂直側裂的距離約為(1.95±0.18)cm,穿刺點深度為(3.81±0.31)cm,與冠狀面夾角(76±0.65)°向后,軸面夾角(20.12±0.71)°向下,與矢狀面夾角(69.79±0.81)°,穿刺方向相當于垂直于腦表面。熟練掌握潘恩點在腦組織表面的定位及穿刺角度,提高穿刺成功率,深度一般在4 cm 左右,≤5 cm,穿刺過程中有明顯的突破感,穿刺管如有少量突破透明隔不會損傷腦組織。穿刺成功可見腦脊液流出,部分患者是血性的。幕上開顱,無論是擴大翼點入路還是標準大骨瓣,在開顱的骨窗范圍內即可進行側腦室穿刺,避免了擴大或另做手術切口造成手術時間的延長。引流管的另一端要通過造瘺皮下隧道將其引出皮外并固定,這樣減少了長時間引流出現顱內感染的風險。其次,當大腦受到損傷之后,顱腦腦灌注壓的變化和患者的預后存在一定的相關性[11,12]。腦組織細胞受到傷害后,可導致ICP 上升,從而出現繼發性腦缺血,對腦灌注壓的變化產生一定的影響。因而,如何早期控制ICP 的變化是顱內高壓患者診治成功的重要步驟。當ICP 上升且控制效果欠佳后,則引會發惡性循環,造成ICP 的持續性上升,腦供血不足;當腦灌注壓下降時,腦血管的自我調控能力將喪失,導致顱腦的血供持續降低,最終引起腦組織的凋亡壞死。早期識別腦血管自我調節功能異常往往存在較大的困難,因而根據ICP 水平及時調整治療方案對患者的預后有著極其重要的作用。采用持續ICP 監測為臨床治療提供一定的理論依據,降低患者的死亡率和致殘率。本研究的顱內高壓患者術后持續控壓引流腦脊液,引流量在100~150 ml/d,有效的監測和控制ICP,改善腦灌注,增加腦組織供血。目前,ICP 監測技術對降低重型顱腦損傷患者的死亡率有明顯的效果[13-16]。楊松[17]對持續腦灌注壓監測在治療重型顱腦損傷中的臨床應用效果進行綜述,指出患者的預后效果及生活質量有所改善;周強等[18]研究重型顱腦損傷采用持續ICP 監護對60 例患者進行監測,指出持續ICP 監護和腦灌注壓監護可明顯改善患者的病情,能夠指導臨床用藥,降低并發癥發生率。動態監測ICP 的變化,及時采取治療措施以減輕腦水腫加重引起的不良事件;優化脫水藥物劑量,最大限度的減少腎臟損傷、電解質紊亂等并發癥。對于縣級醫院,昂貴的ICP 監測探頭成為臨床廣泛應用的瓶頸,使用腦室外引流器很好的解決了這一困難。術中利用腦室引流管通過潘恩點穿刺側腦室,術后持續引流,觀察水柱波動判斷腦搏動;觀察腦脊液水柱的高度,記錄ICP 的數值,精準指導制定治療方案。術后第 3、7 天,研究組的ICP 值分別為(19.15±1.79)、(16.26± 1.35)mm Hg,均低于對照組的(23.21±2.12)、(19.46± 1.93)mm Hg,差異具有統計學意義(P<0.05)。可以看出腦室外持續引流可有效降低ICP。再者,持續引流血性腦脊液及其分解產物,能夠廓清腦脊液,避免蛛網膜顆粒堵塞,降低腦積水發生率,減輕腦血管刺激和蛛網膜纖維化,降低腦梗死的發生率,改善患者預后。術后通過測定腦脊液中的紅細胞數量,可以評估血性腦脊液廓清情況。資料表明,腦外傷后由于腦組織缺血缺氧糖酵解增加葡萄糖的中間代謝產物丙酮酸,不能進入三羧酸循環徹底氧化而還原成乳酸積聚,導致腦組織及腦脊液乳酸中毒,加重腦組織代謝障礙,腦代謝障礙又導致腦水腫,加上腦及腦脊液酸中毒,細胞外液酸中毒可使腦血管自動調節功能障礙而導致血管麻痹、擴張及腦水腫的發生和加重,引起ICP 進一步增高,加重腦代謝障礙而形成嚴重腦外傷的惡性循環,直接影響患者的治療效果和預后。持續側腦室控壓引流血性腦脊液降低了ICP,改善了腦組織的血液循環,減少或減輕了腦缺血、缺氧,腦及腦脊液乳酸中毒機會和程度。對已發生酸中毒的腦組織及腦脊液隨著含有大量乳酸的腦脊液外引流出而得到減輕,改善和緩解惡性循環,促進腦組織及其功能的恢復。術后第3、7 天,研究組腦脊液紅細胞數量分別為(16000±2200)、(600±80)個/L,均少于對照組的(28000±2500)、(5200±400)個/L,差異具有統計學意義(P<0.05)。數據分析可知,研究組血性腦脊液的廓清速度明顯快速。臨床還可以監測腦脊液的性狀,蛋白、糖和白細胞的數值判斷有無顱內感染,指導抗生素的應用。研究組患者的預后良好率75.0%(27/36)明顯高于對照組的52.8%(19/36),差異有統計學意義(P<0.05)。提示,此方案可以有效改善患者的預后,降低病死率。

綜上所述,術中潘恩點穿刺側腦室聯合術后持續控壓引流治療顱內高壓具有一定的臨床價值,可提高預后,改善手術效果,提高患者生存質量,成本低,值得在縣級醫院推廣。術中潘恩點的位置,穿刺側腦室的角度、深度給出了較為準確的數據,有利于神經外科醫師術中操作。本研究入組病例數相對較少,今后臨床工作中可通過本方案救治顱內高壓患者,積累更多數據,提供更加有力的證據。