妊娠合并預激綜合征的臨床分析

徐淑婷 黃丹丹 肖淑珠 張平 林波

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020 年1 月~2021 年12 月在本院產科產檢并住院分娩的26072 例孕婦進行研究,其中妊娠合并預激綜合征孕婦50 例(0.19%);年齡19~38 歲,平均年齡(30.00±4.34)歲。預激綜合征、SVT 心電圖診斷采用《黃宛臨床心電圖學(第6 版)》制定的診斷標準進行分類和診斷。

1.2 方法 回顧性分析妊娠合并預激綜合征孕婦的臨床資料。孕婦分別在孕早期(13 周前)、孕晚期(37 周后)、分娩后行常規心電圖檢測,觀察心電圖的表現形式。分析預激綜合征的診斷與妊娠時間關系、妊娠合并預激綜合征SVT 的發作臨床表現及治療、妊娠合并預激綜合征孕婦的妊娠結局。

1.3 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差 (±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

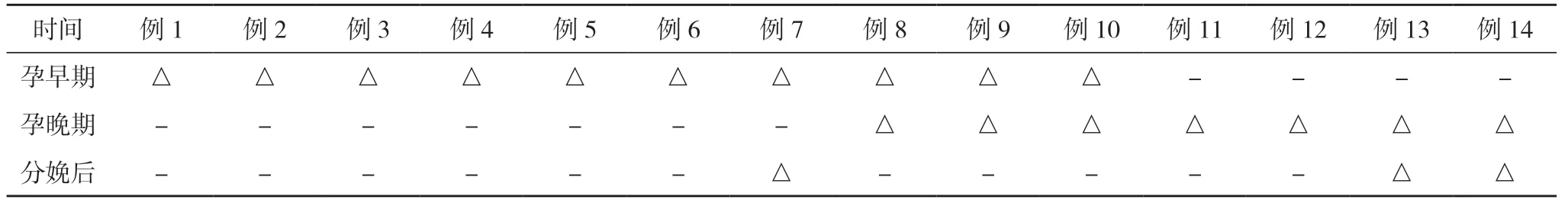

2.1 心電圖的表現形式 50 例妊娠合并預激綜合征孕婦中,顯性預激33 例,間歇性預激14 例,隱匿性預激3 例。心電圖有心室預激表現的孕婦47 例,其中 A 型預激17 例,B 型預激30 例。心功能均為Ⅰ~Ⅱ級,其中1 例孕婦心臟彩超篩查出房間隔缺損,其余無器質性心臟病。間歇性預激14 例孕婦在3 次心電圖檢查中有心室預激表現的時間分布情況見表1。間歇性預激者中,11 例在分娩后心室預激波消失,心電圖恢復正常。

表1 間歇性心室預激的時間分布情況

2.2 預激綜合征的診斷與妊娠時間關系 妊娠前診斷出預激綜合征8 例(16%),妊娠期首次診斷出42 例(84%)。妊娠前診斷的8 例孕婦中有1 例(13%)因心房顫動合并預激綜合征,于妊娠前2 年行射頻消融術治療,心電圖示B 型預激;有2 例(25%)在此次妊娠期中發作SVT。妊娠期首次診斷的42 例孕婦中有34 例(81%)在第1 胎時診斷出預激綜合征,其中有2 例發生陣發性SVT;8 例(19%)在第2 胎時診斷預激綜合征孕婦,有3 例發作SVT。

2.3 妊娠合并預激綜合征SVT 發作情況、臨床特點及治療情況 13 例(26%)預激綜合征孕婦妊娠期出現心悸、胸悶等癥狀,包括合并SVT 7 例,房性早搏2 例,室性早搏1 例,竇性心動過緩1 例,竇性心動過速2 例,無心房顫動、心房撲動;37 例(74%)預激綜合征孕婦妊娠期無任何自覺癥狀,不需特殊處理。見表2。7 例發作SVT 孕婦中6 例為妊娠期間首次發作,其中孕早期(13+6周前)1 例(同一孕婦孕早期發作2 次)、孕中期(14~27+6周)2 例、孕晚期(28~41+6周) 3 例,產褥期1 例。7 例預激綜合征孕婦SVT 發作8 次,其中6 次通過刺激迷走神經反射后終止(2 次刺激咽后壁,4 次改良瓦式),藥物治療(普羅哌酮)終止1 次,經食管心臟調搏終止1 次。見表3。

表2 妊娠合并預激綜合征SVT 的發作情況(n)

表3 7 例妊娠合并預激綜合征SVT 發作孕婦的臨床特點(n)

2.4 妊娠合并預激綜合征孕婦的妊娠結局 50 例妊娠合并預激綜合征孕婦未發生孕婦、圍生兒死亡或心臟原因致醫源性早產。SVT 發作的孕婦中,例4、例 5 因產科因素進行剖宮產,其余5 例為自然分娩。妊娠合并預激綜合征SVT 發作孕婦與無SVT 發作孕婦平均孕周、出生體重及分娩方式比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 妊娠合并預激綜合征的妊娠結局比較(±s,n)

表4 妊娠合并預激綜合征的妊娠結局比較(±s,n)

注:SVT 發作與無SVT 發作比較,P>0.05

3 討論

3.1 妊娠合并預激綜合征的心電圖特點及臨床表現 預激綜合征可呈顯性典型預激、間歇性預激、潛在性預激、隱匿性預激等4 種表現形式,其中間歇性預激在未顯現之前心電圖檢查均正常,故在臨床上容易被忽視[1],這導致女性備孕前不容易診斷。本研究中 50 例妊娠合并預激綜合征孕婦中,顯性預激33 例,間歇性預激14 例,隱匿性預激3 例。14 例間歇性預激孕婦中,11 例妊娠結束后在未采取治療的情況下預激綜合征不再顯現,心電圖恢復正常,考慮妊娠會促進間歇性預激綜合征的顯現。

本研究中,42 例(84%)孕婦為妊娠期首次診斷,其中有34 例(81%)在第1 胎時診斷出預激綜合征,其中有2 例發生陣發性SVT;8 例(19%)在第2 胎時診斷預激綜合征孕婦,有3 例發作SVT。有妊娠分娩史但既往產檢未發現預激綜合征,此類也屬于間歇性預激,因例數少,尚難以判斷其與妊娠次數的關系。心電圖是目前臨床診斷預激綜合征的主要方法,能有效記錄預激綜合征的電生理變化。因此,妊娠產檢增加心電圖檢測次數可提高預激綜合征篩查率及早期診斷率。妊娠可增加新發SVT 的危險性,特別是存在預激綜合征的孕婦其危險性更高[2]。本次研究中7 例發作SVT 孕婦中6 例為首次發作,其中孕早期(13+6周前) 1 例(同一孕婦孕早期發作2 次)、孕中期(14~27+6周) 2 例、孕晚期(28~41+6周)3 例,產褥期1 例,孕晚期發作的病例數最多。文獻報道,妊娠期心律失常的發生率增加,但其確切的機制目前臨床尚不清楚,很可能是由于妊娠期血容量變化、雌孕激素水平、缺氧應激的狀態、自主神經變化的綜合作用的結果。首先妊娠期有效循環血容量從妊娠8 周開始增加30%~50%,在孕32~ 34 周達到峰值;血容量的快速增加對SVT 發作有明顯的影響。此外,女性在妊娠后性激素發生明顯改變,尤其是雌激素及孕酮的增加,成為妊娠期預激綜合征發作SVT 的重要誘發因素。有研究顯示,性激素主要通過影響心臟細胞離子通道發揮誘發SVT 的作用[3]。妊娠后孕婦易處于缺氧應激的狀態[4],提示缺氧導致的氧化應激反應的加重可能為預激綜合征顯現及癥狀加重的機制之一[5]。

3.2 妊娠合并預激綜合征對妊娠結局的影響 妊娠合并預激綜合征SVT 發作孕婦與無SVT 發作孕婦平均孕周、出生體重及分娩方式比較,差異無統計學意義(P>0.05)。未發生心臟原因所致的孕婦、圍生兒死亡或醫源性早產。單純妊娠合并預激綜合征并非剖宮產術的指征,即使有SVT 發作也不是終止妊娠和剖宮產術的指征[6]。

3.3 妊娠合并預激綜合征的治療 由于妊娠期的特殊性,治療SVT 應同時考慮SVT 本身和治療措施對于孕婦以及胎兒的影響。妊娠合并預激綜合征無SVT 發作,應對其進行健康教育,指導孕婦及家屬如何預防SVT發作時產生的不良反應以及終止的簡易方法。

2019 年9 月歐洲心臟病學年會發布了《2019 ESC室上性心動過速患者管理指南》[7]首次強調妊娠的前3 個月是致畸的敏感期,應避免在孕早期應用任何抗心律失常藥物(ⅠC 類),懷孕3 個月后根據情況考慮使用選擇性β1受體阻滯劑(阿替洛爾除外)、維拉帕米、腺苷、普羅帕酮及地高辛等藥物(Ⅱa C 類),禁用胺碘酮(Ⅲ C 類)。對于妊娠合并 SVT 患者,指南優先推薦非藥物干預,非藥物治療包括反復刺激迷走神經、食管調搏、電復律和射頻消融等。孕婦血流動力學穩定時可通過刺激迷走神經暫時阻斷房室結傳導達到終止SVT 的目的。刺激迷走神經依然是中止 SVT 最常用的方法,包括按壓舌根催吐、瓦氏動作、改良瓦氏動作等。但其在非孕婦人群中的復律成功率也只有 5%~20%,其在孕婦中的成功率未見統計報道,但預期可能不會有明顯提高。2015 年報道了改良瓦氏動作對比標準瓦氏動作的隨機對照試驗[8],提示改良瓦氏動作可以顯著提高 SVT 轉竇性心律成功率至 2.5 倍(43% VS 17%),提示該方法也可以嘗試在孕婦合并 SVT 中使用,尤其是妊娠早期。對于妊娠晚期,需要評估對胎兒的生長發育及可能導致子宮收縮的影響。食管調搏術可以記錄食管內的心電圖,更清晰記錄心房波和心室波的關系,有助于鑒別 SVT 為間隔部來源的特發性 VT、2∶1 下傳心室的心房撲動等[9]。還可應用于備孕前誘發 SVT 來篩查可疑心動過速病史。電復律是治療所有血流動力不穩定妊娠心律失常的首選治療方案(ⅠC 類),也可以作為物理方法和藥物轉復 SVT 失敗的補救措施。既往小規模研究已證實電復律治療可在不影響胎盤血流前提下安全轉復孕婦心律失常[10],同時無明顯的致早產及致心律失常作用。對于計劃妊娠和有癥狀的復發性SVT 孕婦,建議導管消融(ⅠC 類)。因妊娠前3 個月禁用所有抗心律失常藥物,導管消融應推遲到妊娠中期,但對于藥物難治性和難以耐受的心動過速考慮無射線導管消融(ⅢC 類)。

綜上所述,對于健康女性可在婚檢、備孕前進行心電圖檢查,篩查心律失常。對于既往有預激綜合征病史的婦女和妊娠后確診預激綜合征的女性,妊娠期間由婦產科醫生和心內科醫生建立規范的管理流程,如果孕期發生心律失常,則給予相應的心內科處理,并增加產前檢查的頻率,減少或避免對母嬰的傷害,有利于獲得良好的妊娠結局。