論山東箏曲呈現的藝術特點

〔關鍵詞〕山東箏曲;呈現特點;樂譜

中華民族擁有著廣闊的土地和豐富的音樂種類,各音樂種類在歷史、文化、語言、風俗、生活等各方面存在著差異,因此形成了各地區不同的藝術風格。箏曲作為中國傳統音樂的一種體裁形式亦是如此。我國不同地區的箏曲有著不同的音樂思維、風格特色和演奏技巧。

國內有關山東箏曲的研究不少,但大多為有關形成發展與演奏技法的研究。本文將從山東箏曲呈現的角度來分析其內容、譜面等形式特點。

一、內容呈現特點

(一)標題特點

山東箏曲題材廣泛,內容多樣,反映了人民群眾豐富的社會民俗生活,通過音樂形象來表達人們的內心情感,是現實生活的藝術再現。

山東箏曲的樂曲標題主要分為以下幾類:

1. 以樂曲所表達的中心內容、思想情感或描繪的民俗生活及美景命名

這一類型的樂曲標題比較直觀地反映了樂曲的故事性和情感性。如講述西漢時期王昭君出嫁匈奴的《美女思鄉》,描寫古代宮女們在深宮之中的悲慘遭遇并殷切思念家人的《漢宮秋月》,表達在世不得志選擇歸隱山林的白發老翁憤世嫉俗心情的《隱公自嘆》,諸如此類的還有《文姬思汗》《鴻雁捎書》《禹王治水》等;以溫婉輕盈的旋律來表現清風徐來的詩情畫意的《清風弄竹》,描繪春耕時節勞動人民在美麗的田野中辛勤勞動場景的《春到田間》等。新時期創編箏曲也以此類命名方法為主,如生動描繪元宵佳節熱鬧場景的《慶豐年》、展現歡慶豐收宏偉場面的《豐收鑼鼓》等。

2. 以曲牌名或詩詞直接命名

山東箏曲的小板曲是由曲牌音樂發展演變而來的。這些箏曲大多直接用曲牌名稱來命名,如《剪靛花》《天下同》《鳳陽歌》《呀兒喲》《疊斷橋》《嘆顏回》《梅花落》《降香牌》等。還有一些借琴書曲牌的曲調,加以故事情節賦予新意的《鳳翔歌變奏曲》《天下同變奏曲》等。

金灼南民間箏曲《雙板》,以及《三環套日》《流水激石》,合并改編為一曲《漁舟唱晚》。這首箏曲是創作者觸景生情后借詩詞歌賦來書寫自己的情感,本曲分為三大段,分別描寫了漁夫在夕陽下悠然自得的閑情逸致、回憶往昔飽含傷感的情懷,以及觸景生情的景象。《滕王閣序》中的一句“漁舟唱晚,響窮彭蠡之濱”從而能準確描繪出此景,便成就了享譽至今的《漁舟唱晚》。

3. 以工尺譜字命名

曲調的開始起音,在中國傳統音樂中被稱“開門”,《合字開門》《上字開門》《尺字開門》《工字開門》《乙字開門》《六字開門》《凡字開門》等。“×字開門”作為起音,是整首樂曲的結構核心,從這些標題一眼就可以看出該曲的調式調性。

4. 將八板體曲連綴成小套曲冠以新名稱

有些篇幅較長的山東箏曲是由八板曲中的大板第四的曲目連綴成套而來的。如將《琴韻》《風擺翠竹》《夜靜鑾鈴》《書韻》成套,取名為《高山流水》;將《清風弄竹》《山鳴谷應》《小溪流水》《普天同慶》成套,取名為《四段錦》。

當然,隨著樂曲長期的發展流變,以及傳承過程中不同學者對其有著不同的理解和解釋,曲目標題有時也會隨之變化。比如《幽思吟》曾被金灼南命名為《湘江幽怨》,《山東八板》又名《天下同》等。如此看來,山東箏曲也同西方的標題音樂概念類似。

(二)樂曲類別劃分特點

1. 大板曲與小板曲

按照山東箏曲的體裁分類,可分為大板曲與小板曲。大板箏曲包括了由山東琴曲、傳統古箏獨奏曲和民間小調歌曲改編而來的箏曲以及結構規范的八板體曲目。這些箏曲有著獨特的板式結構,遵循了“六十八板”的結構特點,曲目短小精煉,句讀分明,富有特性音調,能展現出完整的音樂形象。每首大板曲均由八個樂句組成,除了第五樂句為十二板,其他樂句均為八板,全曲共有六十八板,也常常被稱為“老八板”或是“大八板”。如流行于菏澤地區的《四段錦》《漢宮秋月》《紅娘巧辯》《隱公自嘆》《高山流水》等,以及流行于聊城地區的《單板》《雙板》《三環套日》《流水激石》等。小板箏曲則包括了近代民間音樂里開門類小曲以及由山東琴書牌子曲的唱腔、前奏、間奏等衍變而來的或是由民間小調改編而成的箏曲。這些曲目旋律悠揚柔和,節奏多變,極具濃郁的山東地方風味。如《上字開門》《工字開門》《鳳翔歌》《小開手》《剪靛花》《疊斷橋》《雙疊翠》《蝶戀花》《泣顏回》《呀兒喲》《降香牌》等。

2. 傳統箏曲與新時期創編箏曲

按照山東箏曲產生的時期而分,可分為傳統箏曲與新時期創編箏曲。傳統獨奏箏曲歷史悠久,有著獨立的音樂形象,貼合人們的日常生活氣息,曲體結構與旋法節奏嚴謹典雅,如《穿花蜂》《紅娘巧辯》《鴻雁夜啼》《鶯囀黃鸝》《三環套日》《流水激石》等。新時期創編箏曲,意為山東箏人將傳統民歌或民間小調素材與近現代箏曲演奏技巧相結合,創作出的箏曲,如《新春》《鄉音》《春樂》《戲蛙》《慶豐年》《包楞調》《豐收鑼鼓》《駿馬奔蹄》等。

3. 獨奏曲與合奏曲

按照山東箏曲的演奏形式來分,可分為獨奏曲與合奏曲。顧名思義,獨奏曲就是只由古箏這一種樂器完成的樂曲。而合奏曲則是絲弦重奏山東套曲“碰八板”、二箏或三箏的重奏樂曲,以及由以古箏為主的由小樂隊完成的山東琴書中的器樂前奏。

4. 情曲與景曲

山東箏曲如若在創作內容上做分類,可劃分為寫情類箏曲和寫景類箏曲。寫情類的樂曲大多取材于歷史人物故事等來表達主人公內心的情感,如《漢宮秋月》《美女思鄉》《鴻雁捎書》《鴻雁夜啼》《隱公自嘆》《乘風破浪》等;寫景類的樂曲大多描繪了祖國大好山河和大自然的美景,或形象地描述了民間的習俗活動以及勞動人民農作時的場景,如《高山流水》《山鳴谷應》《鶯囀黃鸝》《漁舟唱晚》《慶豐年》《春到田間》《豐收鑼鼓》等。

筆者在閱讀相關文獻資料過程中,發現一個有待商榷的問題。有小部分研究者認為,除了根據箏曲的發展體裁或創作形式的不同之外,在演奏技法上亦可再單列出一類“苦音箏曲”。“苦音”是古箏演奏技法中的左手按音技巧,如《美女思春》《幽思吟》等。此類箏曲的演奏技法與山東箏曲的調式音階有關,如在某些箏曲的七聲調式音階中,有雅樂調式音階“宮、商、角、變徵、徵、羽、變宮”,其中“變徵”的音高應為升fa,而在實際演奏時的音高是介于fa和升fa之間的音高。由于這樣特殊的演奏技法,所以小部分研究者對其進行單獨分類。然而筆者認為這樣的劃分是不準確的。“苦音”是指利用左手的演奏技巧,通過改變一些特性音高來表現內心苦楚、哀傷的情緒。它是一種調式音階與表現手法,不止在山東箏曲中有出現,在陜西箏曲、潮州箏曲、客家箏曲中也多有出現,所以并不是山東箏曲特有的音階或技法。因此,筆者認為“苦音”不可作為山東箏曲類別的劃分依據,它只是一種有特色但不是特有的表現形式。

二、樂曲呈現特點

(一)樂譜特點

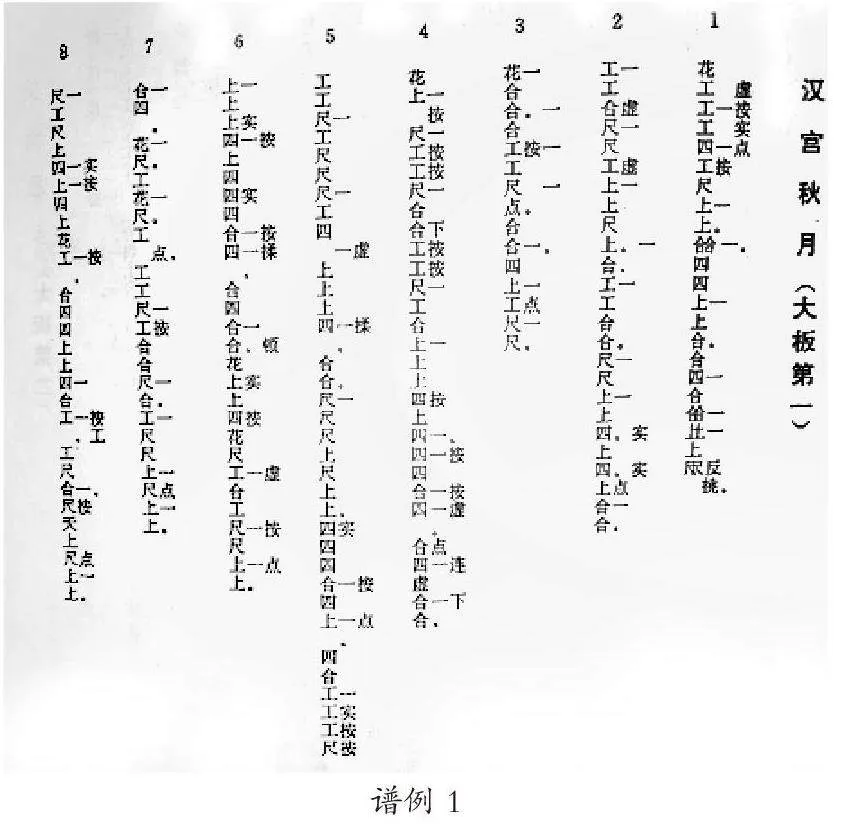

相傳清朝同治年間,山東大板箏曲大多采用花字工尺譜記譜法整理而成。

從整個譜面看來,曲名標題下會標明本曲的板式速度,板式速度有四種,分別為“大板第一”(大慢板,一板三眼)、“大板第二”(慢板,一板三眼)、“大板第三”(中板,一板一眼)、“大板第四”(快板,一板一眼)。花字工尺譜記譜方式結構工整,用八大列區分開樂曲的八大板,每一大板有八拍,第五板較特殊,增加四拍,有十二拍,合計六十八拍,也就是六十八板。每一列之上都標有“一板”“二板”“三板”“四板”“五板”“六板”“七板”“八板”,有的也直接用大寫漢字的“壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌”或阿拉伯數字“1 2 3 4 5 6 7 8”;或每一列之下標有“其一”“其二”“其三”“其四”“其五”“其六”“其七”“其八”,旋律用“合 四 上 尺 工”(乙、凡)來標注,為“sol la dol re mi”。同時還用“一”“×”“·”或“。”在樂譜右側來標注出的板眼節奏,其中“一”表示重音;“×”流水板,意為只有“板”,沒有“眼”;“·”或“。”意為“眼”,“一板一眼”時通常是使用“·”作“眼”,但在“一板三眼”中的第二拍的“頭眼”和第四拍的“末眼”用“·”,而第三拍的“中眼”用“。”表示。

在音區方面,標記在樂譜右上方的點“`”表示為高音區,右下方的“.”表示為低音區。在技巧方面,如果將某一音符連寫兩遍,并將它們左右并排緊挨在一起,便是用大撮(勾與托同時撥弦)的技巧。在左手技法方面,“虛、實、點、按、揉、滑、頓”等指法技巧也會在樂譜右側表明。上述提到的二變之音是用“按”(有時也作“女”)和“揉”

在工尺譜的右側標出。“花”字則是代表花指,是古箏在演奏方面的一種技巧。箏曲花指分為兩種,一種是“板前花”,一種是“正板花”。“板前花”是裝飾性較強的花指,其不占拍內時值。“正板花”是在拍內占有一定時值的花指,連接性較強。在山東箏曲中花指的使用較為頻繁,且多為正板花,有時以大指連托數弦作為旋律出現。山東箏曲不僅使用常見的下行花指,也會使用類似刮奏的上行花指,這在其他箏派的曲目中是不多見的。

山東箏曲的樂譜特點僅限于山東傳統箏曲工尺譜記譜法,近現代創編箏曲與平時所見古箏簡譜曲譜相同。

(二)一曲多變的特點

由于我國民族民間音樂 的即興性,在每一次的演奏與演唱過程中,旋律或結構細節可能都會有一定的變化,具有一定的靈活性。同樣,山東箏曲在不同演奏家呈現箏曲的過程中也會有一定的旋律或技法的變化,有著一曲多變的特點。

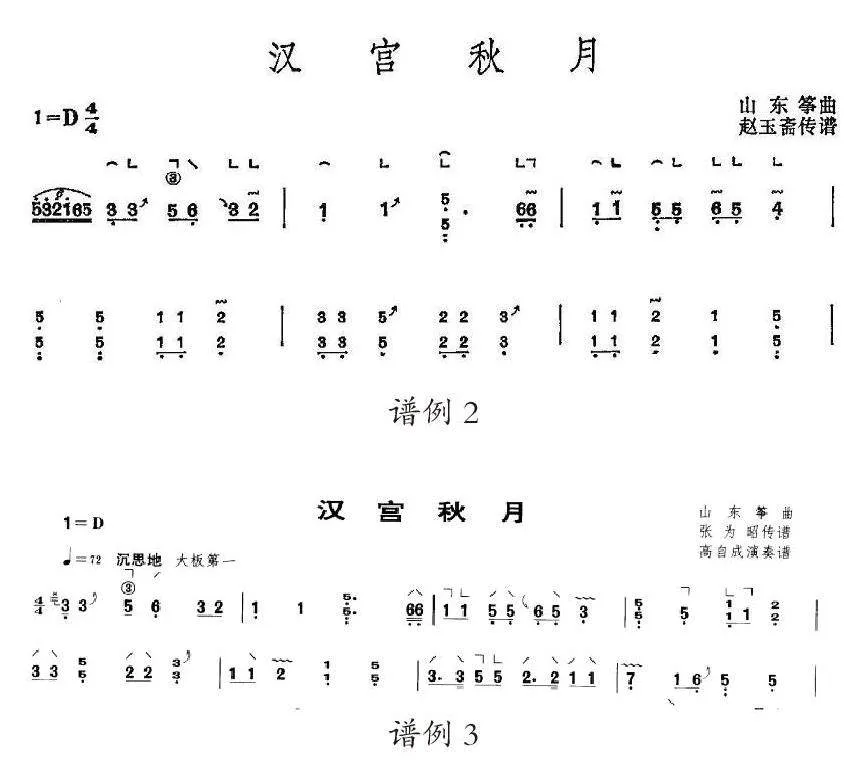

我們拿最常被演奏的《漢宮秋月》的兩個版本來進行比較。

以上兩譜例均來自山東箏曲演奏家傳承與演奏的《漢宮秋月》樂譜。譜例 2是根據趙玉齋傳譜并演奏的,譜例 3為張為昭傳譜、高自成演奏版本譜。其中趙玉齋演奏的版本流傳較早,但現階段演奏者們大多是根據高自成演奏的版本進行學習與演奏。通過比較,我們可以看出,兩個版本的《漢宮秋月》在總的旋律走向是一致的,但在一些節奏和演奏技法方面有一定差異。從第一句來看,趙玉齋版本是由快速連托開始,后面的節奏以均分為主,指法以勾托為主,偶有托劈,旋律較為平緩,但多有滑音、按音以及重顫音,來以韻補聲;高自成版本是由花指開始,節奏有切分,或四分音符與八分音符相結合,指法有特殊的挑抹。從第二句來看,趙玉齋版本全部是由大撮演奏旋律,而高自成版本是用挑抹與大撮相結合的指法演奏旋律。那么將整個《漢宮秋月》兩個版本相比較而言,趙玉齋的版本節奏強弱分明,顆粒性較強,山東味極強;高自成版本節奏要偏散板,節奏相對自由,風格古樸淡雅。通過這些可以看出,由于不同的演奏家有著不同的演奏風格,所以流傳下來的版本也會有所不同。

由于音樂形象的生活化和本土特色化,構成了山東箏曲與其他地區箏曲不同的風格特征。山東箏曲以這些獨特的藝術呈現特點,在我國箏樂藝術中有著舉足輕重的地位。

參考文獻

①王笑天:《德音琴聲——山東箏派藝術與名曲》,濟南:泰山出版社,2008年。 ②劉正維:《中國民族音樂形態學》,重慶:西南師范大學出版社,2007年。

③葉棟:《民族器樂的體裁與形式》,上海:上海音樂出版社,1983年。

④李萌:《山東古箏流派》,北京:人民音樂出版社,2004年。

作者簡介

孫源,濰坊理工學院助教,馬來西亞新紀元大學教育學博士研究生,研究方向為中國傳統音樂。

責任編輯 任麗姝