字幕類型、詞頻及工作記憶對英語詞匯附帶習得的影響研究

張宇涵 吳之昕 郭鋒萍

(東南大學外國語學院,江蘇南京)

1.引言

詞匯附帶習得指學習者在參與泛讀、觀看及聆聽等活動中,并未刻意關注詞匯,卻無意間習得了某些方面的詞匯知識(Nagy, 1985)。大量研究探討了閱讀活動中的詞匯附帶習得(Rott, 1999;Laufer & Rozovski-Roitblat, 2015;Pellicer-Snchez,2016),也有少數探討了聽力輸入對詞匯附帶習得的促學作用(Malone, 2018; Webb &Chang, 2015)。隨著多模態理論的發展,相當一部分研究者開始關注視聽材料在詞匯附帶習得中的作用。現有的研究表明,觀看短片(Perez等, 2014)及電視節目(Peters &Webb, 2018;Rodgers & Webb, 2019)均有利于詞匯習得。

大量相關研究探討了字幕類型對附帶性詞匯學習的影響(Perez等, 2014;Peters等,2016;Winke等, 2010)。然而,鮮有研究集中比較三種字幕類型(中文字幕、英文字幕、無字幕)條件下的詞匯習得效果(Peters等, 2019)。此外,盡管詞頻作為一個重要變量被廣泛研究(Perez, 2020; Peters等, 2016;Peters, 2019),但其與其他變量的交互效應卻鮮被探討。在個體差異方面,工作記憶對詞匯附帶習得的影響仍存在諸多未知因素。據研究者所知,盡管存在大量有意學習和工作記憶之間的相關性研究(Kaushanskaya, 2012;Martin & Ellis, 2012),但只有少數研究曾在詞匯附帶習得背景下考察過工作記憶的影響(Malone, 2018;Perez, 2020),且并未發現工作記憶與詞匯形式識別或意義識別之間呈顯著正相關。鑒于此,本研究將探討字幕類型(中文字幕、英文字幕、無字幕)、詞頻及工作記憶對視聽輸入中詞匯附帶習得的影響,并結合相關理論對實驗結果作出合理的解釋。

2.文獻綜述

2.1 視聽輸入中的詞匯附帶習得

在詞匯附帶習得領域,大量研究集中探討了閱讀對詞匯習得的促學作用(Chen &Truscott, 2010; Hulstijn等, 1996; Waring & Takaki, 2003)。而作為另一個重要因素,聽力在詞匯附帶習得中的作用也被廣泛討論。研究結果表明,與閱讀組的受試者相比,聽力輔助閱讀組的受試在詞匯延時后測中取得了更高的分數(Bisson等, 2013,2014)。Malone(2018)的研究也指出,聽力材料有助于促進詞匯形義聯系,從而產生更多的學習收益。而隨著多模態理論的發展,作為一種新型輸入方式,研究者開始注意到視聽輸入在二語詞匯學習中的重要作用(Perez等, 2014;Peters & Webb,2018;Rodgers & Webb, 2019)。視聽輸入作為一種有效的語言學習材料,為學習者提供了豐富的語境和真實的語言輸入(Lin, 2014;Webb & Chang, 2015)。Peters和Webb(2018)的相關研究表明,英語學習者在觀看約一小時的電視節目后,平均能習得四個單詞;Rodgers和Webb(2019)的研究也發現,平均大約6個詞匯能從視聽材料中習得。簡言之,視聽輸入材料有助于促進附帶性詞匯習得。

2.2 影響視聽輸入中詞匯附帶習得的因素——字幕類型、詞頻、工作記憶

綜觀以往的研究,影響視聽輸入中詞匯附帶習得的因素主要有字幕類型(Perez等,2013, 2014,2018;Winke等, 2013;Koolstra & Beentjes, 1999)、詞頻(Kidd等, 2006,2010;Peters, 2019; Peters & Webb, 2018)和工作記憶(Malone, 2018;Perez, 2020)等。大量研究集中探討了二語字幕對視聽輸入中詞匯附帶習得的影響。研究結果顯示,二語字幕在詞匯習得過程中發揮積極作用(Perez等, 2013, 2014, 2018; Winke等,2013; Winke等, 2010)。而關于母語字幕在詞匯附帶習得中的作用,相關研究也發現了積極的學習收益(Koolstra & Beentjes, 1999; d’Ydewalle & Van de Poel,1999)。然而,從現有的研究結果來看,關于何種類型的字幕對詞匯附帶習得的促學作用最為顯著,仍存在爭議(Danan, 2004; Peters等, 2016)。鑒于此,不同字幕類型對詞匯附帶習得的影響有待進一步探討。

此外,長期以來,詞匯出現的頻率被認為是語言學習中的一個重要因素,尤其是在母語學習中的作用頗為明顯(Abbot-Smith等, 2004;Kidd等, 2006, 2010)。即便在二語習得領域,大量研究也表明詞頻對語法知識的附帶習得產生了積極影響(Denhovska等, 2016, 2018;Lee, 2002;Robinson, 2005)。此外,在詞匯附帶習得領域的相關研究中,詞頻也經常被證實與詞匯學習效果呈正相關(Peters, 2019; Peters &Webb, 2018;Rodgers & Webb, 2019)。然而,詞頻與其他變量諸如工作記憶之間的交互作用仍有待進一步研究。

工作記憶是我們在執行精力高度集中的任務時,在腦海中短暫存儲和處理信息的能力(Wen等, 2015)。具體而言,在詞匯習得領域,大量相關研究集中探討了工作記憶對有意詞匯學習的影響,并發現二者呈正相關(Kormos & Sfr, 2008);少數研究也探討了工作記憶對詞匯附帶習得的影響,發現在聽力輸入條件下,工作記憶僅與詞匯形式識別呈正相關(Malone, 2018),也就是說,其在詞匯形義聯系中并不發揮顯著作用。此外,在Perez(2020)的研究中,短期工作記憶與詞匯習得效果并不顯著相關。這些結論與以往的部分研究結果相悖,即工作記憶有助于建立起詞匯形式和意義之間的關聯(Gupta & Tisdale, 2009)。因此,工作記憶與詞匯附帶習得之間的關系仍有待進一步探討。

Baddeley(2000) 曾指出,工作記憶與特定認知機制(如加工、注意等)的控制直接相關。而學習者在觀看配有字幕的視頻材料時,往往會將注意力資源同時分配到處理字幕和視覺圖像上(Kruger & Steyn, 2014; Perego等, 2010; Winke等, 2013);此外,Bird和Williams(2002)指出,學習者也能同時處理文字和音頻。在加工和處理這些信息的過程中,工作記憶可以幫助學習者分配不同的注意力資源。相關研究還表明,一個人的工作記憶與他在語言學習任務和字幕視頻材料處理中的表現呈正相關。然而,在詞匯附帶習得領域,字幕和工作記憶之間得交互效應仍未有明確的定論;此外,盡管詞頻在詞匯附帶習得領域被廣泛研究,其與工作記憶等其他因素的交互作用還有待進一步探討。以往的研究多集中在語法習得領域,結果顯示,出現頻率高的語法點更有助于降低信息加工處理的難度,從而有助于記憶和習得(Denhovska等, 2016; Just & Carpenter, 1992; Melton, 1963)。然而在詞匯習得領域,工作記憶和詞頻之間的交互效應卻鮮被探討;以往基于字幕的詞頻研究大多集中在語料庫相關領域。研究結果顯示,與口語語料庫或書面語語料庫相比,基于字幕的語料庫中的詞頻更能預估學習者的閱讀表現(Brysbaert & New, 2009; Cai & Brysbaert, 2010;Dimitropoulou等, 2010; Keuleers等, 2010)。而在詞匯附帶習得領域,配有字幕的視聽音頻材料也為探索詞匯習得提供了新視角。然而,倘若學習者在觀看視聽材料時不能及時回顧已經出現的單詞,那么受制于在線加工處理信息的困難程度,詞匯學習效果可能會相應受到影響(Winke等, 2010)。這種限制表明,字幕和詞頻之間的交互作用仍有待進一步討論(Teng, 2019)。

綜上所述,目前的研究有三個特點:第一,何種字幕類型更有助于詞匯附帶習得尚未達成共識;第二,工作記憶與詞匯習得效果的相關性有待進一步研究;第三,詞頻與工作記憶等個體因素的交互效應較少得到探討。總而言之,盡管三個變量的獨立作用和它們兩兩之間的交互效應已被分別探討,但字幕類型、詞頻和工作記憶及它們兩兩之間的交互作用尚未在一個單一的研究中得到充分討論。

3.研究設計

3.1 研究問題

本研究通過探討字幕類型(中文字幕、英文字幕、無字幕)、詞匯頻率及工作記憶對視聽輸入中詞匯附帶習得的影響,旨在回答以下兩個問題:

(1) 視聽輸入中的字幕類型(中文字幕、英文字幕、無字幕),詞頻及工作記憶對詞匯附帶習得是否有影響?

(2) 字幕類型和學習者的工作記憶、詞頻和工作記憶、詞頻和字幕類型對詞匯附帶習得的影響是否存在交互效應?

3.2 受試

本研究的受試為某理工大學67名大一學生,男生36名,女生31名,年齡為19~21歲。受試者在實驗前均通過了大學英語四級考試,成績在505分到665分之間(M=599.41, SD=36.00),為中等水平的英語學習者,且均無三個月以上的海外學習經歷。在本實驗中,受試者被隨機分配到三組:中文字幕(18人)、英文字幕(26人)和無字幕組(23人)(Peters, 2019)。

3.3 視聽輸入

根據Peters(2019)的研究,本實驗使用的視聽材料摘自BBC紀錄片《地球》(2006),時長約11分鐘。由于紀錄片的特點是重復相同的詞匯,而這些詞匯很有可能作為指代詞而被長時間反復談論(Rodgers, 2018),因此符合本研究的目的。根據Lextutor中VocabProfile工具的分析結果,在該紀錄片中,英語中最常見的3000個詞族的詞匯覆蓋率達到90%;5000個最頻繁使用詞族的詞匯覆蓋率達到了95%(Peters, 2019)。鑒于受試在英語詞匯量測試(vocabulary size test, VST) 中的得分情況和他們自身的語言水平,該視頻選段作為詞匯學習材料可以被其理解和習得。

3.4 目標詞匯

研究者從該視頻選段中選取了24個詞匯對受試者進行考察。目標詞匯應在詞頻、詞性、有無意象等方面有所差異,以期盡可能地促進詞匯附帶習得。與簡單的基于詞頻的目標詞匯選擇相比,以該方法來衡量詞匯學習收益更為可靠合理(Webb &Chang, 2015)。本文中,根據我們的研究目的,研究者只關注詞頻這一特性。被選詞匯的出現頻率從1到9不等,具體信息如表1所示。

表1 目標詞匯及特性

3.5 研究工具

(1) 詞匯前測及后測

本研究采用詞匯意義識別測試,包含24道單項選擇題,總分24分。盡管以前的部分研究將詞匯形式識別、意義識別及意義回憶納入一個測試中(Peters等, 2016;Peters,2019;Perez, 2020),但詞匯形式識別測試曾被指出無助于測量詞匯學習收益(Bisson等, 2014)。此外,以前的研究大多只發現了在詞匯意義識別或意義回憶層面(要求受試提供近義詞,母語翻譯等)的學習收益。考慮到受試者目前的語言水平,且為了簡化研究者的打分及分析過程,我們只在意義識別層面上測量詞匯學習收益。

(2) 英語詞匯量測試

為了確保受試能從選定視頻材料中有效習得詞匯,其詞匯量水平需達到一定的標準。實驗開始前,受試者須完成英語詞匯量測試(vocabulary size test, VST)(Nation &Beglar, 2007)。該測試包含140個詞匯,選自1000~14000詞族,且各詞族分別選取10個詞匯,總分140分。它可以對學習者的詞匯量做一個粗略的估計,內在信度值Cronbach’s alpha為0.80(Peters, 2019)。

(3) 工作記憶測試

根據Perez(2020)的研究,研究者采用了三種工作記憶測試方法。與詞匯跨度測試相比,本實驗中所采用的非語言任務測試旨在減少先前詞匯知識對實驗結果的干擾作用(Harrington & Sawyer, 1992)。首先,前向數字廣度測試用于評估受試者的語音短時記憶(PSTM)。它包含8個數字廣度任務,每個任務由兩組數字組成,數字組長度從3位到9位依次遞增。該任務需要受試者回憶數字出現的正向順序,總分16分。后向數字廣度用于測量受試者的復雜工作記憶,即存儲和加工信息的能力。該測試也由8個數字廣度任務組成,每個任務包含兩組數字,需受試者回憶數字出現的逆向順序,總分16分(Perez, 2020)。這兩個測試的最終得分在數值上等同于受試者正確回憶的數字組數量(Kaplan等, 1991)。此外,自動化運算廣度任務測試(Unsworth等, 2005) 被用來測量受試者的工作記憶能力。該任務需用鼠標操作,電腦自行評分,無須實驗者的干預。在測試過程中,字母(F、H、J、K、L、N、P、Q、R、S、T和Y)和數字計算題目交替出現,且數字作為干擾項,要求受試者回憶字母出現的正確順序,總分為75分。該測試的最終得分等于受試者按照正確順序回憶的字母組的總和。所有測試均由受試在電腦上完成。

3.6 研究過程

本實驗改編自Peters(2019)的研究,由兩個階段組成。在Peters(2019)的研究中,視覺意象、詞頻及英文字幕與詞匯附帶習得效果呈顯著正相關。為了探求更多可能相關的因素,研究者加入了工作記憶這一個體因素,以期探討字幕類型、詞頻、工作記憶及它們之間可能存在的交互作用對詞匯附帶習得的影響。在第一階段(約40分鐘),學習者完成詞匯前測、英語詞匯量測試、前向數字廣度和后向數字廣度測試。需要確保的是,受試者并不知道他們將再次接受內容相同的詞匯測試。在第二階段(約40分鐘),受試者被隨機分配到三組:中文字幕組18人、英文字幕組26人、無字幕組23人。在觀看約11分鐘的紀錄片視頻選段后,受試者完成詞匯意義識別、即時后測和自動化運算廣度任務測試。

3.7 數據整理和分析

詞匯前測和后測以二分法計分,即作答正確的單詞得1分,錯誤的得0分(Peters,2019)。研究者使用了廣義估計方程(GEE)對67名受試的數據進行處理。該分析方法用于執行重復測量的邏輯回歸分析(Peng等, 2002),也使得分析每位受試者對應的多組數據成為可能。此外,廣義估計方程分析是一種半參數檢驗,可在違反方差齊性假設時使用。由于詞匯測試的結果是二元的(0或1),且預測變量之間沒有多重共線性,故該分析法適用于本實驗。具體而言,重復測量的數據為學習者在詞匯后測中對目標詞匯的響應,即對目標詞匯的作答情況,且僅涵蓋受試在詞匯前測中作答錯誤的單詞(763個)。也就是說,數據分析的重點為在視聽輸入中可能被習得的詞匯。

在研究者建立的回歸模型中,預測變量包括字幕類型、詞匯頻率、工作記憶以及這三個變量之間的兩兩交互作用。數據分析從包含所有預測變量的模型開始,當某個預測變量與詞匯習得結果不顯著相關時,將其刪除,并重新構建模型。對于每一個顯著相關的預測變量,都要計算其能正確預測詞匯后測中受試者做出正確響應的概率。

4.研究結果

4.1 字幕類型、詞頻及工作記憶對視聽輸入中詞匯附帶習得的影響

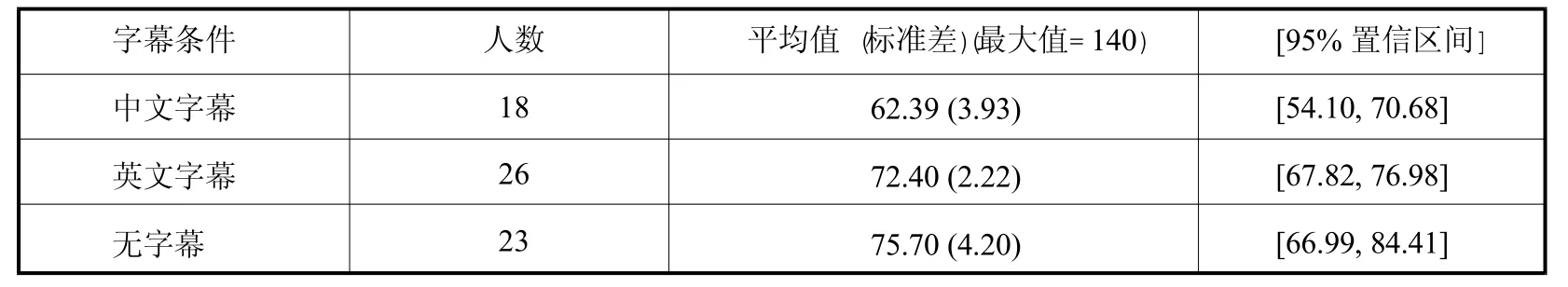

本實驗旨在探討字幕類型、詞頻及工作記憶對視聽輸入中詞匯附帶習得的影響。為了確保受試者能夠理解視聽輸入選段的內容,三組受試(中文字幕組、英文字幕組、無字幕組)在正式實驗開始前均接受英語詞匯量測試(Nation & Beglar, 2007)。如表2所示,三組的平均得分分別為62.39、72.40和75.70,換算成詞匯量水平約為6239,7240和7570。考慮到在該視頻選段中,90%的詞匯來自3000個最常出現的詞族,95%的詞匯來自5000個最常出現的詞族(Peters, 2019),該視聽材料對受試來說可以被理解和學習。

表2 英語詞匯量測試描述性統計數據

在觀看視聽輸入前后,受試者完成詞匯前測及后測。從表3可以看出,三種字幕條件下詞匯后測的平均值較前測均有提升,即詞匯附帶習得均有發生。

表3 詞匯前測及后測描述性統計數據

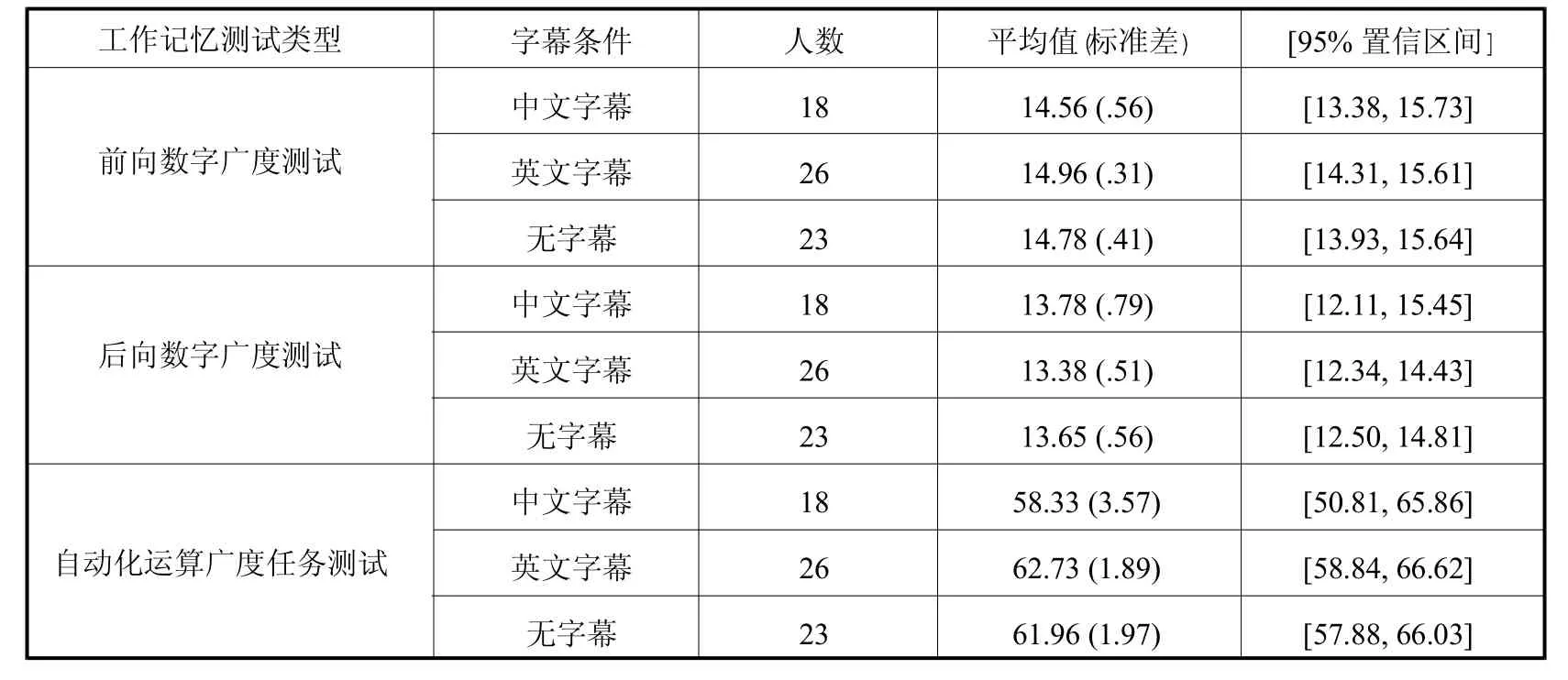

為進一步探討不同變量(字幕類型、詞頻、工作記憶)及它們之間的兩兩交互作用與詞匯附帶習得之間的關系,研究者使用廣義估計方程對數據進行分析(測試結果見表4),分析的關注點為受試者在詞匯前測中作答錯誤的單詞,共計763個。據統計,在詞匯后測中,受試者做出421次正確響應,342次錯誤響應。即,其中的421個單詞作答正確,342個單詞仍作答錯誤。分析結果顯示,只有兩個參數對該模型有顯著性貢獻:字幕類型和詞匯頻率(p<.05)。去掉其他無關預測變量并重建模型后,數據分析結果見表5。

表4 工作記憶測試描述性統計數據

表5 詞匯測試的廣義估計方程參數估計值

就字幕條件而言,只有中文字幕與詞匯習得結果顯著相關(p=.003)。對于詞頻這一顯著相關變量(p=.000),結果表明詞匯出現的頻率每增加一次,受試者在后測中作答正確的幾率相應增加約37%。

4.2 字幕類型、詞頻及工作記憶之間的交互效應對視聽輸入中詞匯附帶習得的影響

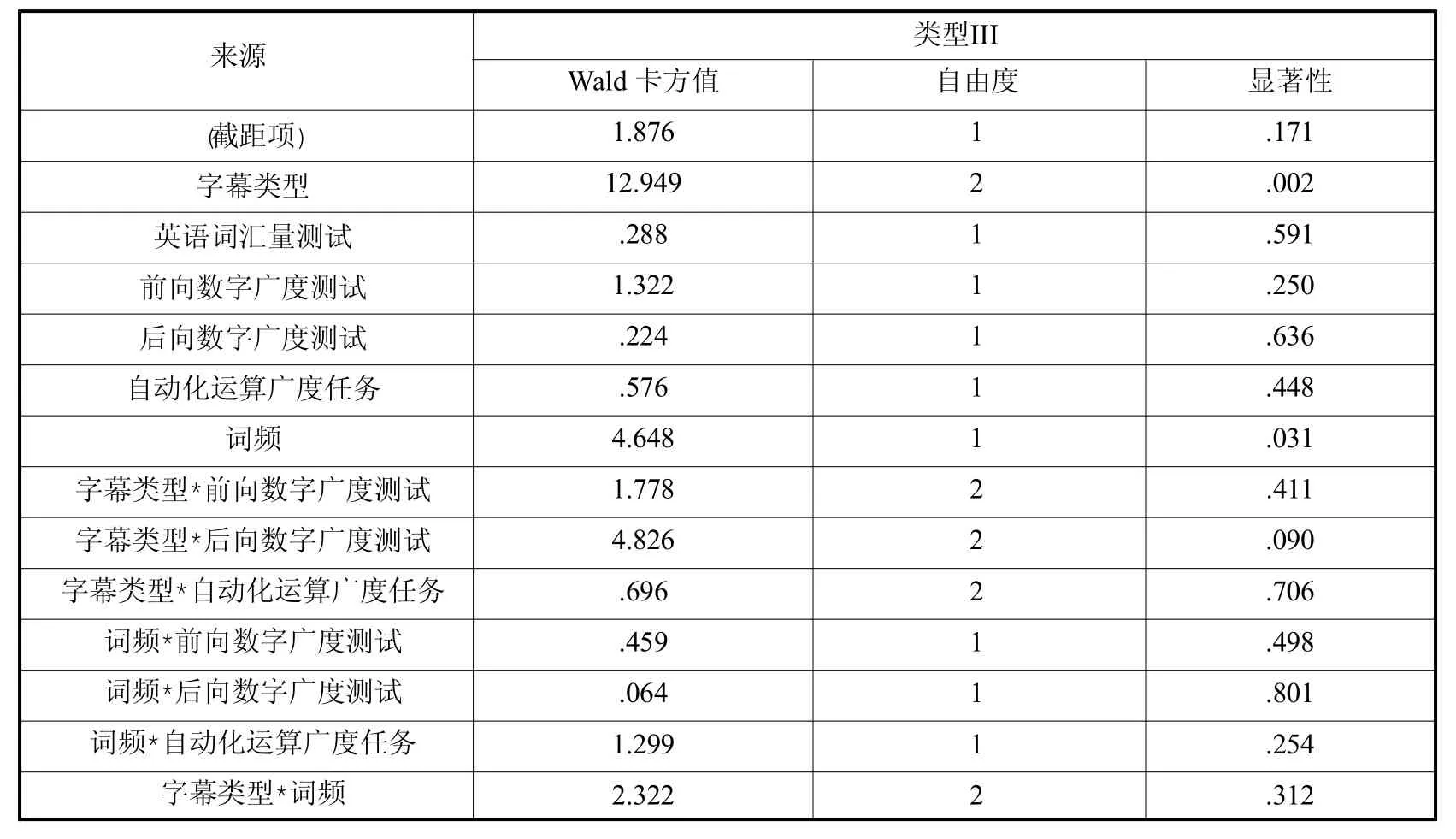

在研究者建立回歸模型的過程中,預測變量包括字幕類型、詞頻、工作記憶及其三者之間的兩兩交互效應。結果顯示(見表6),除字幕類型和詞頻外,其他變量均為無關預測變量(p>.05), 即字幕類型、詞頻及工作記憶之間的交互效應與視聽輸入中的詞匯附帶習得結果并不顯著相關。去掉所有無關預測變量并重建模型后,只有中文字幕和詞頻與詞匯附帶習得結果顯著相關(見表5)。

表6 模型效應測試

5.討論

本研究探討了字幕類型(中文字幕、英文字幕、無字幕)、詞頻和工作記憶對視聽輸入中詞匯附帶習得的影響。研究結果表明,與英文字幕和無字幕相比,中文字幕更有利于詞匯習得。此外,詞頻也是一個重要相關因素。然而,工作記憶和詞匯附帶習得結果并不顯著相關,且本研究尚未發現三個變量之間的交互效應。

5.1 字幕類型、詞頻及工作記憶對視聽輸入中詞匯附帶習得的影響

研究結果表明,在三種字幕類型中,只有中文字幕與詞匯測試結果顯著相關。也就是說,與其他兩種字幕類型相比,母語字幕最有利于詞匯習得,這與之前的部分研究結果一致(Bianchi & Ciabattoni, 2008; Koolstra & Beentjes, 1999; Peters等,2016; Pujadas & Muoz, 2019)。此外,Vanderplank(2010)聲稱,二語字幕更適合較高水平的英語學習者,且其促學作用更能體現在詞匯形式識別或形式回憶層面,因為它們通常會引起學習者對單詞形式的關注(Danan, 2004)。由于我們的實驗只關注意義識別層面的單詞學習,不言而喻,中文字幕對他們學習詞匯意義更有幫助。除上述因素外,受試者自身的語言水平也會影響實驗結果。在本研究中,盡管受試者是中等水平的英語學習者,但由于專業的限制,他們并不習慣觀看僅配有英文字幕的視頻。在實際教學中,視聽教學材料的選擇也應以學生的語言水平為依據。

除字幕類型外,在本實驗中,詞頻也被發現與詞匯習得結果呈正相關,這與之前的研究結果一致(Peters, 2019;Peters等, 2016;Peters & Webb, 2018)。也就是說,隨著詞匯頻率的增加,受試能習得更多的詞匯。附帶詞匯習得需要學習者高度集中注意力,而詞頻可以幫助其在關注視聽輸入中音頻、圖像的同時也關注詞匯的形式,從而有助于詞匯意義習得。作為一種有效的視聽材料,紀錄片的特點是重復一些特定的單詞,從而使得這些單詞在視聽輸入中更加突出,更易被習得(Rodgers, 2018)。在實際教學過程中,字幕所涵蓋詞匯的頻率應作為一個選擇視聽教材的重要依據。

然而,工作記憶作為本研究探討的可能相關因素,與詞匯習得結果并無顯著相關。這與之前的部分研究結果相矛盾,而這些研究結果表明,工作記憶在建立詞匯形義聯系之中發揮重要作用(Gupta & Tisdale, 2009; Perez, 2020)。然而,在Malone(2018)的實驗中,工作記憶與詞匯意義習得之間并無關聯,這也與目前的研究結果相一致。而這一結果可以歸因于本實驗中所采用的工作記憶任務的性質:本研究中采用的三個工作記憶任務都要求受試者在信息呈現和測試之間的短暫滯后時間內回憶基本的數字或語言信息,而這種形式與詞匯形式識別的測量方式頗為相似(Malone,2018),但與詞匯意義識別測量關系不大。

此外,本研究的結果也與一些傳統觀念不謀而合,即工作記憶在內隱學習(Conway等, 2010)或附帶性知識習得中并不是一個重要影響因素(Brooks & Kempe, 2013;Grey等, 2014)。換言之,其在有意學習中的作用會更加明顯。此外,本研究所采用的詞匯測試僅測量受試者的接受性詞匯知識,其在認知負荷上比產出性知識要低,并不要求受試者具有較高的工作記憶能力。另一個關鍵因素是詞頻對詞匯附帶習得的積極影響,使得學習者并不需要調動太多的工作記憶資源來完成測試。綜上所述,未來的研究可以考慮工作記憶與詞匯附帶習得在詞匯形式和意義兩個層面上的相關性。

5.2 字幕類型、詞頻及工作記憶之間的交互效應對視聽輸入中詞匯附帶習得的影響

首先,本研究尚未發現字幕與工作記憶之間存在交互效應。Kam等(2020)的研究結果表明,二語學習者能夠在不同輸入模態中參與、脫離和轉移注意力。與將全部注意集中在單模態輸入(如音頻材料)相比,在加工處理多模態輸入的過程中,學習者的認知負荷可能會有所降低。因此,當學習者在處理配有字幕的視聽材料時,工作記憶不會有太大的負荷。也就是說,工作記憶層面的個體差異可能不會制約字幕對二語習得效果的影響。

此外,與先前的部分研究結果相一致(Denhovska等, 2016; Duyck等, 2003),本研究尚未發現詞頻與工作記憶之間的交互作用。在Denhovska等(2016)關于頻率和工作記憶對附帶語法習得影響的研究中,當語法點出現的頻率與習得效果呈顯著相關時,工作記憶在習得過程中并不發揮顯著作用。這是由于頻率的促學作用降低了輸入的復雜性,使得學習者在語法習得過程中無需調動過多的認知資源。在本實驗中,研究者推測,高頻出現的詞匯降低了受試者的認知負荷,使他們在詞匯習得過程中無需過度依賴工作記憶能力。而關于詞頻和字幕類型這兩個影響因素,與之前的部分研究結果一致(Teng, 2019),本研究中仍未發現二者之間的交互作用, 即詞頻對詞匯習得的影響與字幕類型無關。綜上所述,本研究尚未發現三個變量之間的交互效應。因此,仍期待在詞匯附帶習得領域有更多的研究來進一步探討字幕類型、詞頻及工作記憶之間的關系。

6.結論

本研究是第一個綜合考慮字幕類型、詞頻和工作記憶對視聽輸入中詞匯附帶習得影響的研究。研究結果顯示,受試者在三種字幕條件下均能習得詞匯,這也進一步證實了觀看視聽材料有利于二語詞匯發展的論斷(Webb & Chang, 2015)。與之前的部分研究結果相符,本研究也發現了母語字幕和詞頻對視聽輸入中的詞匯附帶習得具有顯著影響。盡管在目前的研究中,并未發現工作記憶和詞匯附帶習得之間的關聯,但仍期待在該領域有更多的研究來探討工作記憶和不同層面上詞匯附帶習得之間的關系。此外,由于時間和精力有限,視頻選段只播放了一次(11分鐘),并未進行延時后測,且參與者的數量也略有不足。基于這些限制,未來的研究可以結合詞匯即時和延時后測來考察詞匯習得效果,從不同大學和專業中挑選更多的受試者以提高研究的可信度。簡而言之,相關領域有必要進行更多的研究,以提高我們對視聽輸入中的詞匯附帶習得及個體差異(如工作記憶)如何影響這一過程的理解。

此外,本實驗的結果也為英語詞匯教學提供了啟示。首先,視聽輸入作為一種可靠的教學材料,為學習者提供了真實的語境和豐富的語言輸入,與書面語或口語輸入的詞匯學習相比具有一定的優勢(Peters, 2019)。以往的研究也指出,與閱讀英語書籍相比,學習者通過觀看英語視聽材料學習英語詞匯的積極性更高(Peters, 2019;Sockett & Kusyk, 2015)。其次,研究結果顯示,三種字幕條件下的詞匯學習數量均相當有限,這也在一定程度上反映了附帶性詞匯學習的不足。也就是說,在詞匯學習的過程中,教師的干預也不可或缺。例如,在用視聽材料進行詞匯教學時,教師可以向學生介紹一些猜測詞義的技巧,幫助他們從語境中推導詞匯意義;此外,教師也可以提前解釋一些難度較大的詞匯(季麗娟,2013)。

視聽材料的選擇應以學生的語言水平為依據。如本研究結果所示,中文字幕最有利于單詞的學習;而配有英文字幕的視聽輸入可能更適合更高水平的英語學習者。而在選擇教學材料時,我們也可以遵循一定的步驟,例如第一次播放配有中文字幕的視聽選段,第二次播放時選用配有英文字幕的視聽選段(季麗娟,2013)。此外,如果教學目標是讓學生習得詞匯意義,那么使用配有中文字幕的視頻材料會更加合理(季麗娟,2013); 如果教學目標是讓學生習得詞匯形式,那么使用配有英文字幕的材料可能會更為妥當。最后,目標詞匯的出現頻率也會影響詞匯學習效果。為了使英語詞匯學習更加高效,在選擇合適的視聽教材時,字幕中詞匯的頻率也應是一個重要考慮因素。