衡水市土壤墑情消退規律及預測模型研究

谷黎明

(河北省衡水水文勘測研究中心,河北 衡水 053000)

引言

衡水市是平原區,坐落于河北省的東南部,屬于大陸性季風氣候,衡水市的水資源總量不算多,人均水資源占有量更是極少,降水不多,且時間、空間分布不均,因此研究土壤墑情消退規律土壤墑情監測預報工作的理論基礎,也是決策適時適量灌水的依據。

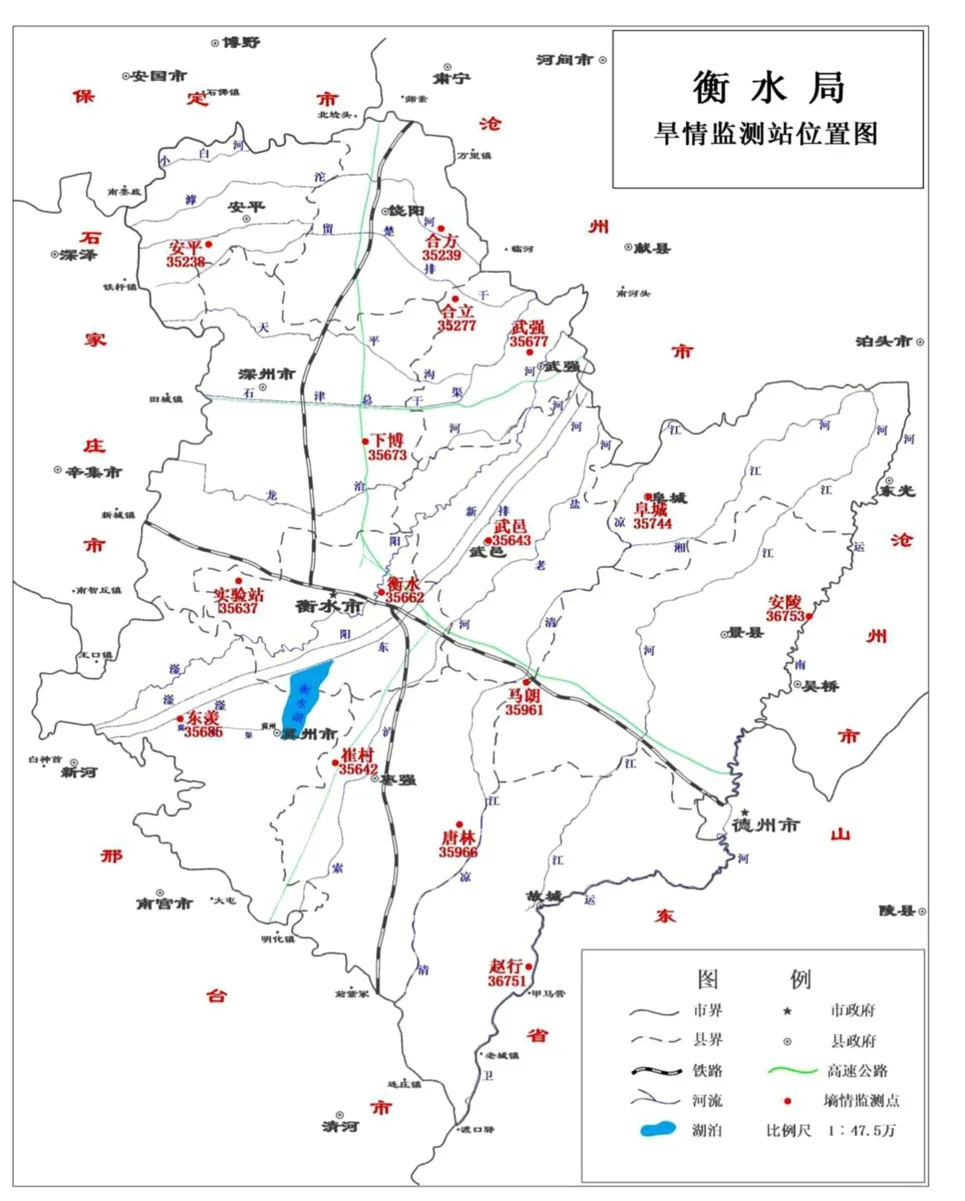

為了研究衡水市的墑情變化規律,從2002年起,除原有衡水實驗站外又在衡水市域內建立了14個專門進行墑情實驗研究的旱情監測站,迄今為止積累了多年的含水率資料及相關的氣象數據。本次研究以這些數據資料為基礎,進一步研究分析土壤墑情變化及消退規律,建立各站退墑模型。

衡水市旱情監測站位置具體見圖1。

圖1 衡水市旱情監測站位置圖

1 土壤退墑變化規律分析

土壤退墑就是土壤在蒸發和植物蒸散發影響作用下含水率不斷減少變化的現象。對于農作物來說,播種和收割的時間段幾乎都是每年中固定不變的日期。然而在一年中不同的月份,土壤含水量的消退過程不盡相同,消退程度變化很大。因此,對于土壤含水率的逐月消退規律進行研究分析,探討土壤退墑隨季節的變化規律,推求統計出不同月份土壤含水率的消退系數,對于推演出土壤含水量的消退過程意義重大。

1.1 含水率消退系數

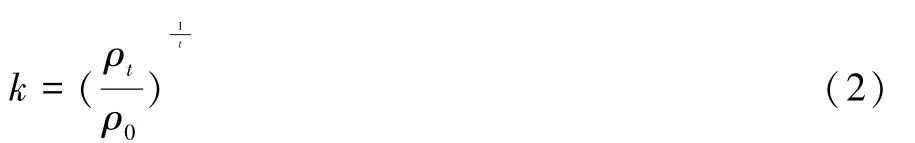

消退系數k是反映土壤含水率消退程度的參數,其物理意義可以用下式說明:

式中,k為土壤含水率消退系數;pt為t日后土壤含水率,%;p0為時段初土壤含水率,%;t為間隔日數,d。

在沒有降水且不進行灌溉的情況下,土壤含水率會隨時間的推移而逐漸變小,即pt應小于p0,故k值應小于1。k值越接近于1,則土壤退墑就越緩慢,k值越接近于0,則土壤含水率的消退速度就越快,失墑情況就越嚴重。

1.2 退墑資料及有關要素摘錄與整理

1.2.1 資料系列

本次退墑資料采用108站年資料,衡水實驗站1985—2008年資料,14個旱情監測站2003—2008年資料。

1.2.2 資料的搜集與整理

選擇相鄰兩測次中無明顯降水且未進行灌溉的時間段,分不同深度(旱情實驗站分10cm、20cm、50cm、80cm 4個深度;旱情監測站分10cm、20cm、50cm 3個深度)分層摘取時段初土壤含水率p0和時段末土壤含水率pt以及時段初與時段末的間隔天數,計算出不同深度含水率消退系數k;同時摘取綜合垂線平均時段初土壤含水率p0和時段末土壤含水率pt以及時段初與時段末的間隔天數,并計算出垂線平均消退系數k。

1.2.3 消退系數k值的求算

由式(1)經整理得k,公式:

將相應的時段始末含水率p0和pt以及2次監測間隔天數t帶入公式,就能得到相應時段、各土層深度的含水率消退系數k。按月份逐一統計不同時間段的土壤含水率消退系數,即可求出各站次土壤含水率逐月消退系數統計表。衡水地區每年12月—第2年2月土壤封凍,封凍期內無法進行旱情監測;7—8月為主汛期,除旱情實驗站外其余14個旱情監測站均不進行土壤含水率觀測;故14個旱情監測站只統計3—6月、9—11月的逐月k值,旱情實驗站逐月k值統計3—11月。

1.3 土壤退墑變化規律

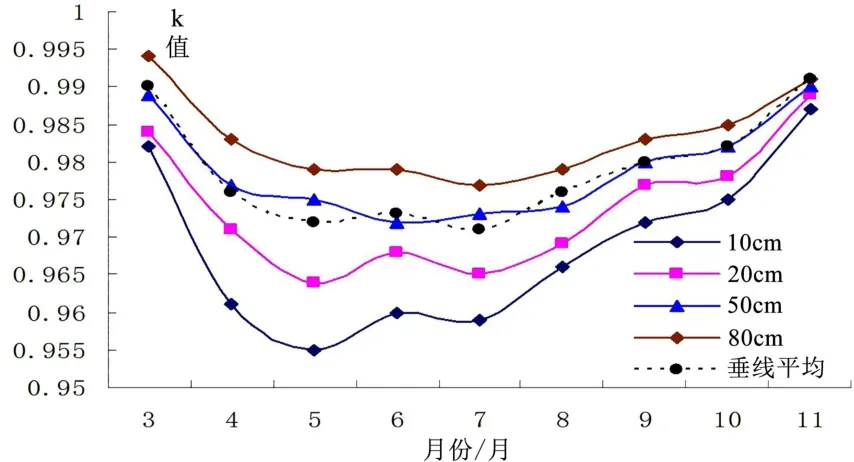

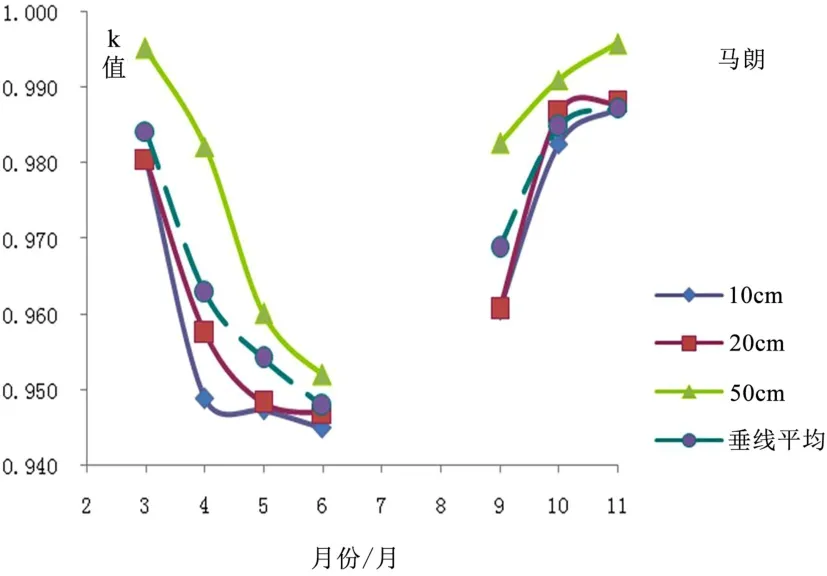

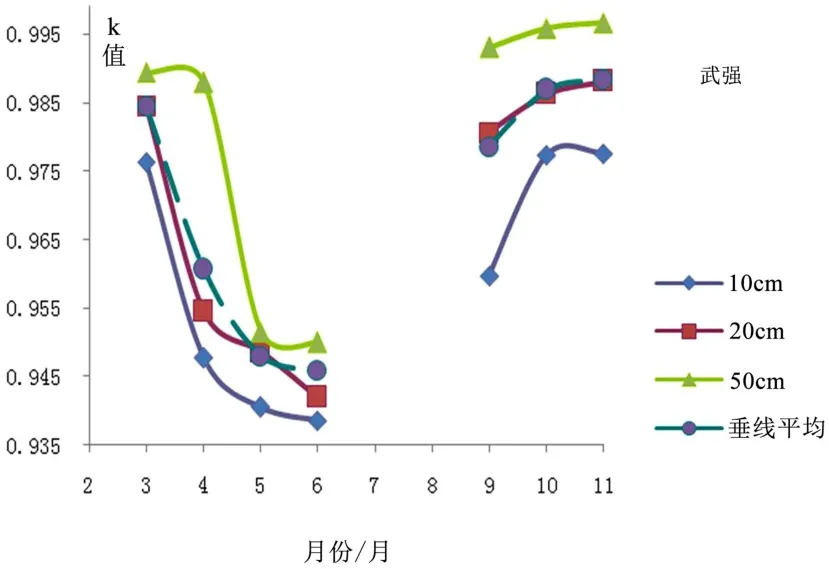

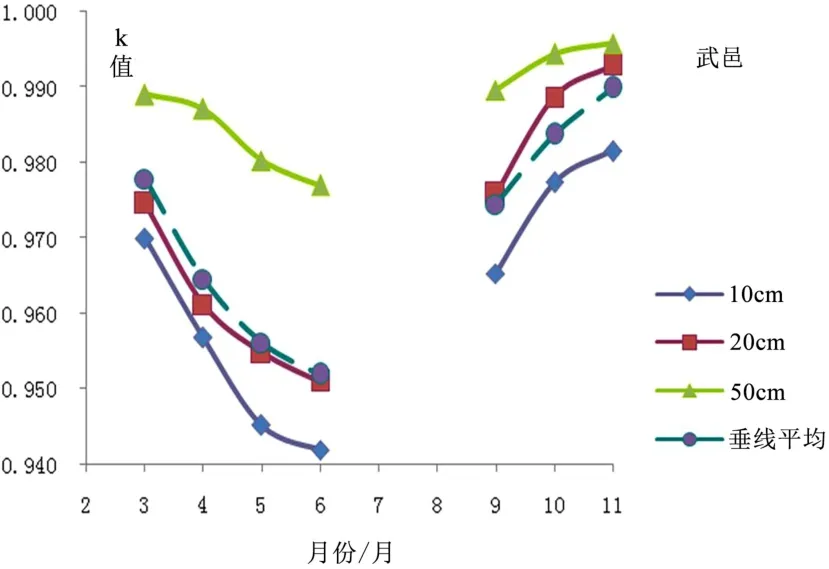

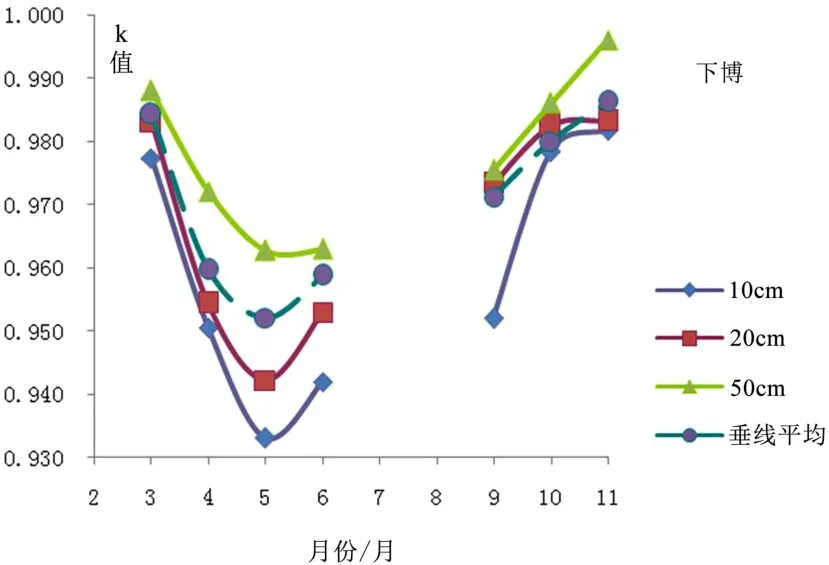

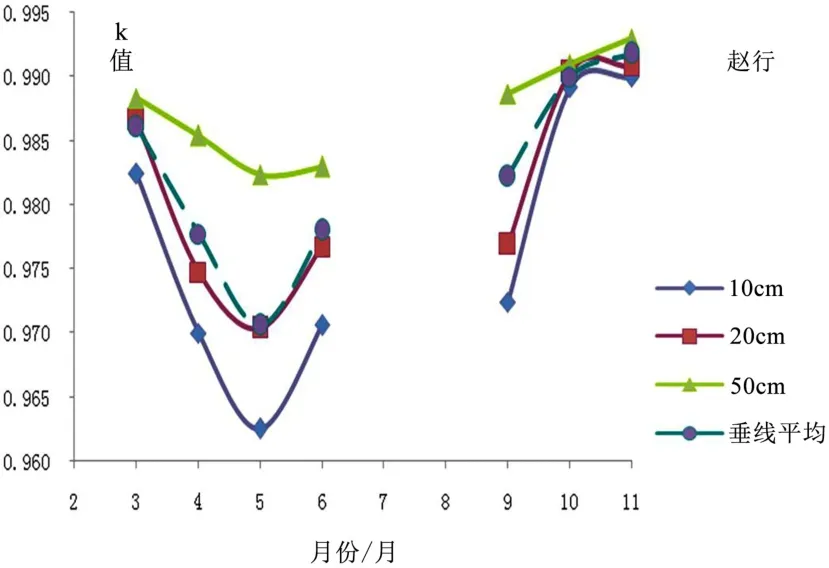

1.3.1 消退系數隨季節變化規律

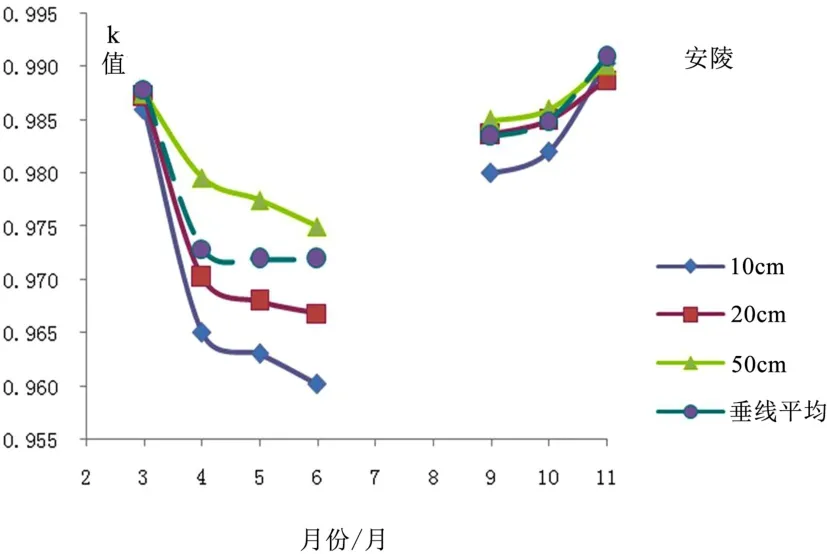

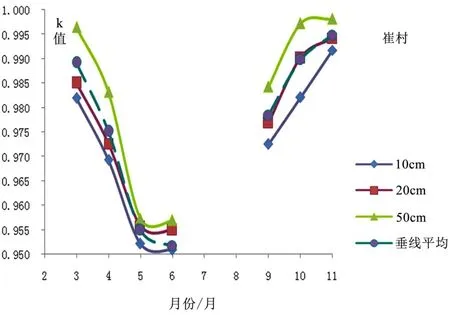

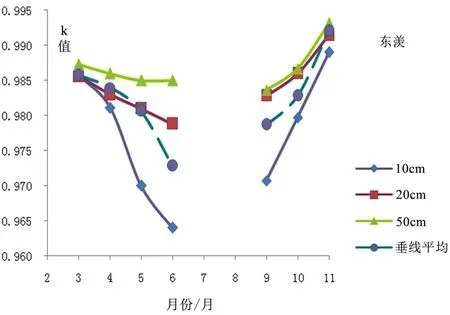

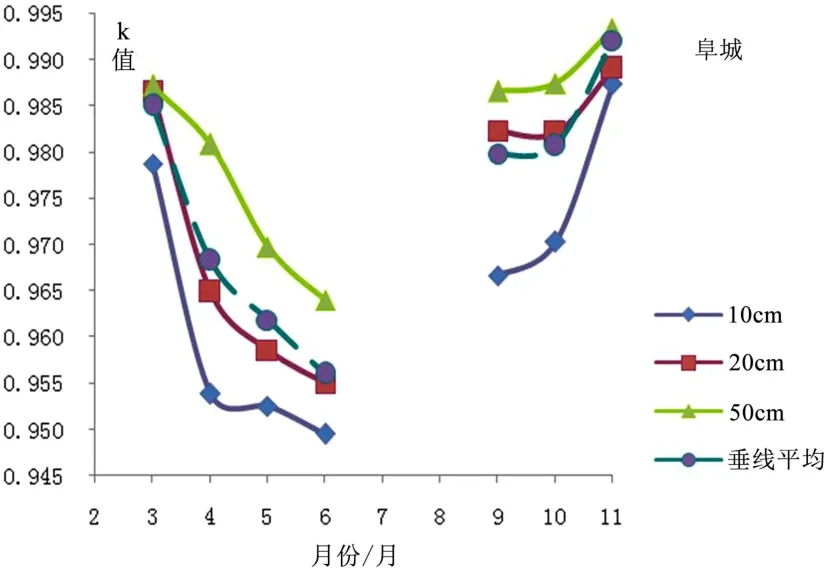

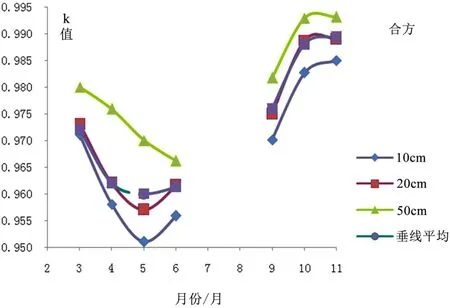

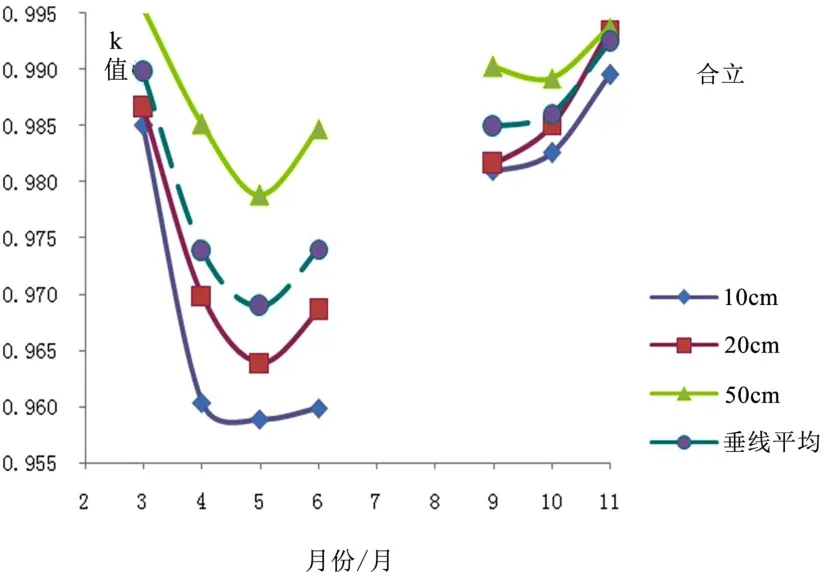

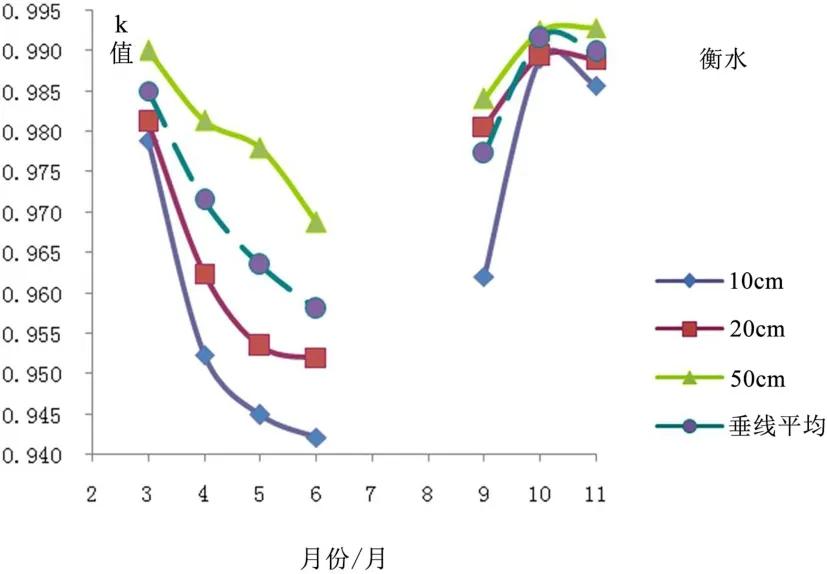

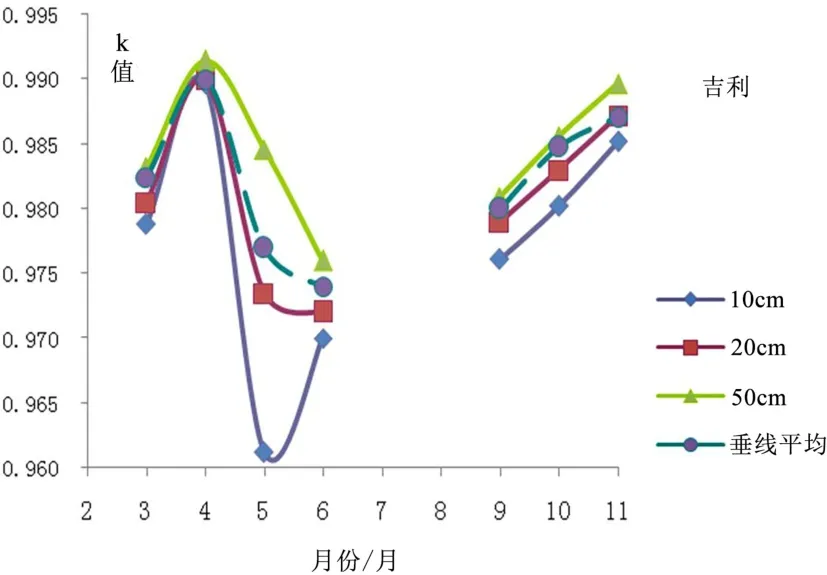

圖2~16分別顯示了衡水實驗站及14個旱情監測站不同深度逐月平均消退系數k值對比情況,由圖2~16可見,不同站點逐月平均消退系數變化趨勢大致相同,不同深度月均k值隨季節的變化有著較一致的變化趨勢,衡水市土壤水分消退系數隨季節變化的基本規律:3—5月退墑速度逐漸增快,由于氣溫的逐漸升高、地表蒸發加強,土壤水分進入春季強烈失墑期;土壤水分消退系數以5—6月為最低點,繼春季失墑后,旱情繼續發展,土壤嚴重缺墑;7—8月為主汛期,降水量大,土壤水分能得到有效補充,但因為氣溫較高,土壤水分蒸發強烈,因而這2個月土壤水分消退系數緩慢增加;由于經過主汛期,降雨較多,9月土壤消退系數明顯高于6月,9—11月土壤退墑速度逐漸減緩。年內土壤退墑速度最快的是5—6月,土壤退墑速度最慢的是3月、11月。由于封凍期內無法進行旱情監測,故12月—第2年2月含水率資料空缺,因而這3個月的土壤含水率消退系數無法求得,但理論上講,年內各月份中k值最高點應在這一時間段出現。

圖2 衡水實驗站不同深度逐月平均消退系數比較

1.3.2 消退系數隨深度的變化規律

由圖2可以看到,衡水實驗站各土層深度k值分布變化情況為80cm深度折線位于圖表最上方,由上往下依次為50cm深度、20cm深度以及10cm深度,這種情況表明k值會隨著土層深度的增加而不斷變大,即土層越深,土壤含水率消退越緩慢。

圖3 安陵站不同深度逐月平均消退系數比較

圖4 安平站不同深度逐月平均消退系數比較

圖5 崔村站不同深度逐月平均消退系數比較

圖6 東羨站不同深度逐月平均消退系數比較

圖7 阜城站不同深度逐月平均消退系數比較

圖8 合方站不同深度逐月平均消退系數比較

圖9 合立站不同深度逐月平均消退系數比較

圖10 衡水站不同深度逐月平均消退系數比較

圖11 吉利站不同深度逐月平均消退系數比較

圖12 馬朗站不同深度逐月平均消退系數比較

圖13 武強站不同深度逐月平均消退系數比較

圖14 武邑站不同深度逐月平均消退系數比較

圖15 下博站不同深度逐月平均消退系數比較

圖16 趙行站不同深度逐月平均消退系數比較

由圖2可以看出,衡水實驗站4個深度年平均k值也是隨著土層深度的變化而變化,與逐月k值分布趨勢相同。

這是衡水實驗站的土壤含水率消退系數規律,14個旱情監測站的土壤含水率消退規律與衡水實驗站基本一致,區別只在于最小值出現在哪個月份。即表層土壤10cm深度k值最小,隨著深度的增加,k值逐漸增大,至50cm達到最大,各月份垂線平均k值與20cm深度k值最為接近。說明失墑最快的是表層土壤,隨著土層深度的不斷增加,土壤含水率的消退速度逐漸變緩,直至基本穩定不變。

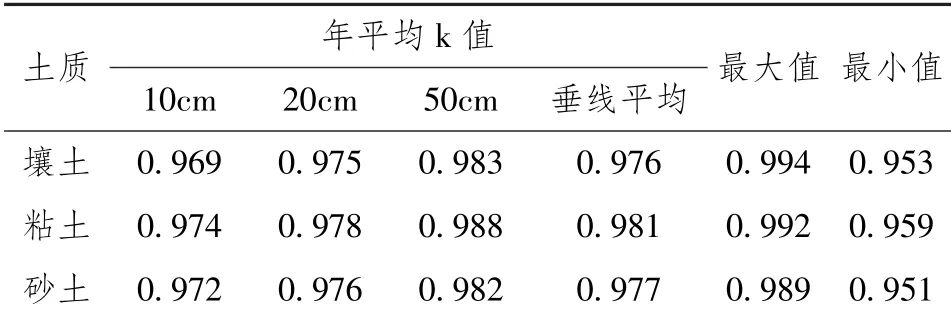

1.3.3 不同土壤質地退墑規律分析

為研究不同土質退墑規律,對比土壤質地分別為粘土和砂土的合立、合方站與其余13個土壤質地為壤土的墑情監測站的平均值,利用其2002—2008年含水率資料進行分析,其統計、計算方法同上文,結果見表1。

表1 不同土壤質地退墑規律分析成果表

不同土壤質地退墑存在比較明顯的規律,以3種土壤的年平均含水率消退系數相比較,砂土最小,其次是壤土,粘土k值最大。另外3種土壤年內不同時期消退系數的變化幅度也有很大差異,其中壤土和砂土變幅較大,而粘土則變幅很小。說明壤土和砂土其土壤含水率的消退受氣候的影響較大,而粘土則受氣候的影響較小。

1.4 土壤退墑變化規律的驗證

將推求出的各站點逐月消退系數k值分別對應本站2009年實測含水率資料進行驗證。驗證方法與計算方法大致相同,用垂線平均消退系數計算出時段末土壤含水率pt并與實測值進行對比。各旱情監測站所處位置不同且相距較遠,衡水市降水又具有時空分布不均的特點,且各處灌溉時間不同,故所取驗證時段會因站點不同而出現變化。

將本站實測值與預報值參照《水文情報預報規范》進行評定,15個旱情站的評定合格率均為100%,符合甲級標準,可以在墑情預報作業中加以運用。

2 土壤墑情消退過程預報

利用各個旱情站計算出的各代表站不同深度、不同月份土壤含水量消退系數k值,即可對某地未來一段時間內土壤含水率變化情況進行預報。其步驟分述如下。

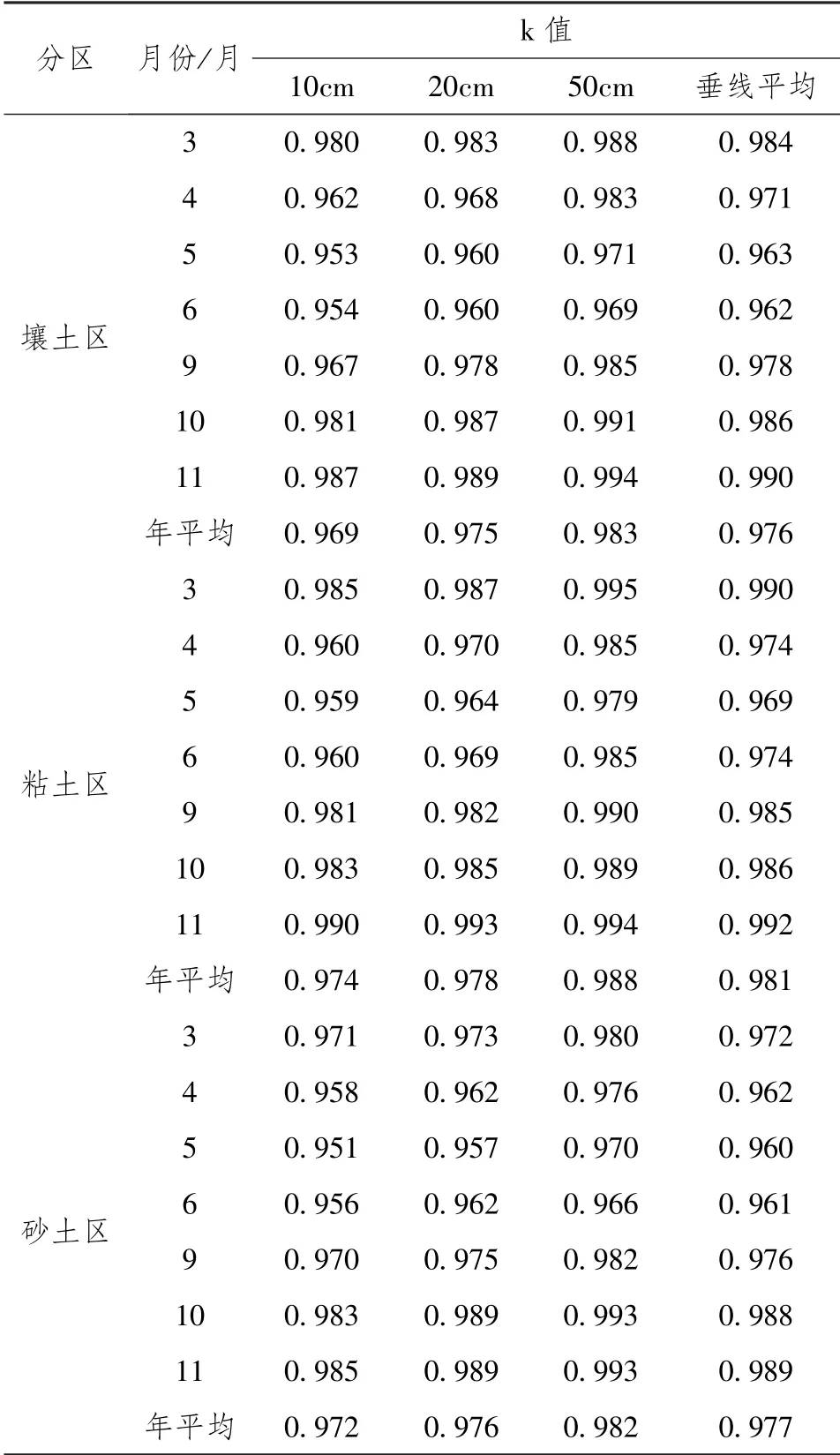

2.1 確定所屬土壤類別

本次預報將衡水市按不同土壤質地分為壤土區、粘土區、砂土區。衡水市不同土壤類別k值統計見表2。

表2 衡水市分區土壤消退系數k值統計表

2.2 確定預報的層次

3個分區土壤墑情模型求算出了各個監測深度(10cm、20cm、50cm)的逐月土壤消退系數和垂線平均的逐月土壤消退系數,根據需要既可進行某一土層深度含水率消退情況的預報,也可對垂線含水率情況進行預報。

2.3 計算土壤墑情

根據預報的月份查找出當月k值,推求若干天以后的土壤墑情,計算公式:

式中,pt為t日后土壤含水率,%;p0為當日實測土壤含水率,%;k為土壤含水率消退系數;t為間隔日數。

如,合立站2006年9月11日10cm含水率為21%,預報10d后9月21日10cm含水率。預報過程:確定合立站所處的土壤類別,從表3中查找所對應土層深度和月份的k值,并將其代入式(3),最終得出10d后的9月21日10cm深度土壤含水率pt為15.5%。

3 結論

進一步研究了土壤水分的退墑變化,分析計算出了各個站點不同土層深度不同月份的土壤消退系數,得出了退墑規律,建立了單站退墑模型并將所建立退墑模型進行驗證,驗證合格,可以正式加以運用。同時,對衡水市不同土壤質地退墑情況進行總結分析,發現不同土壤質地退墑存在比較明顯的規律,以3種土壤的年平均含水率消退系數相比較,砂土最小,其次是壤土,粘土k值最大,說明壤土和砂土其土壤含水率的消退受氣候的影響較大,而粘土則受氣候的影響較小。

土壤退墑預報模型以多年來野外大田中實測墑情資料為依據,確定不同月份不同土壤分區的消退系數,可直接預測任意時間的土壤含水量,從而確定灌水定額和灌水時間。對于及時發布旱情預報、適時適量進行農田灌溉具有實際指導意義。