城市環境工程污水治理的有效措施探討

廖振偉

(廣東華禹檢測技術有限公司 廣東珠海 519000)

引言

經濟發展的初心是為了給人們提供良好的工作、學習環境,讓人們在一個健康的環境中享受到美好的生活,在一個舒適美麗的環境中感受到幸福。城市的經濟發展和城市環境建設的目的是相適應的,如果以犧牲城市環境換取發展,那城市經濟發展和建設將會與為人民謀福利的初衷背道而馳。近幾年,隨著我國城市化經濟的發展,許多城市的污水排放問題越來越嚴重,越來越突出,許多城市的污水處理水平遠遠達不到環保部門的要求,城市環境衛生正受到污水的嚴重危害,人們的工作、學習、生活受到環境衛生問題的困擾,而環境衛生問題又給人們帶來了一定的傷害。由于這些問題的產生,已經偏離了城市經濟發展的本意。因此,必須把對城市環境衛生的重要性和提高城市污水處理能力的提高,上升到城市發展的計劃中,保證城市經濟建設和環境建設相匹配,進而提升人們的歸屬感和幸福感。

1 環境保護下城市污水治理存在的問題

1.1 處理設施需要完善

當前我國的社會發展階段,城市化的步伐越來越快,國民的經濟水平也在逐步提高,而在這一時期,環境保護就成了大家關注的焦點,尤其是其中包含的內容,不僅關系到廣大城市居民的生活質量,也關系到國家的健康可持續發展,如果不能解決環境衛生問題,那一切城市經濟建設將是徒勞的[1]。在污水處理方面,許多城市都已加強了對污水處理廠的建設,但在實際的建設中,因環保問題的緊迫性,這就造成了很多項目在初期的時候,并沒有達到預期的效果,也沒有做好準備。而且,由于工程的環境比較復雜,配套設施也不是很完善,導致污水處理廠的總體質量還有待提高。

1.2 污水處理廠自身存在環境污染問題

在處理城市污水時,既要對管網進行全面管理與科學設計,又要重視對其污水廠本身的治理。然而在實踐中,許多污水處理廠在進行污水處理時,往往只注重對水質的要求,而忽視了污水處理廠本身對環境的污染,從而導致了污水中的細菌以及各種污染物發生轉移,這種情況下,不僅會對污水處理效果造成嚴重影響,而且還會引發其他區域的污染。

1.3 污水處理方法不當

由于我國城市規模迅速擴大,城市污水處理與城市建設矛盾突出,短期發展與長遠發展目標之間缺乏協調,導致了近期基礎設施建設和實施上產生問題;同時,污水的治理也面臨著巨大的挑戰。在污水集中處置、分散處置、系統管理、規劃等方面,存在著明顯的矛盾。采用集中式污水處理,既節約了投資,又方便了規劃和管理,但也增加了運行的協調和時間;采用分散式處理,即通過小型污水處理廠,使污水處理更加靈活,易于管理和控制,但是由于缺少大規模的資金和技術支撐,使得污水的處理能力不能適應國家的環保要求。因此,如何選擇好的污水處理方法,直接關系到城市水資源的回收利用[2]。

1.4 前期準備工作不足

污水處理項目在實際操作過程中具有實時性的特征,可以從一個客觀的角度來分析項目的效益。所以可行性研究是一個項目在前期的重要前提,如果不能合理的分析項目的可行性,那么項目的投資額度就會提高。在某種程度上,給污水處理工作帶來了諸多不確定性因素。很多城市污水處理的過程中,在項目開始之前,無法根據實際情況進行分析,從而導致項目的可行性無法很好地實現,從而對項目的順利進行造成較大影響,這也造成了城市環境改善效果與預期不符。

1.5 管網維護工作執行不到位

管網維護是污水處理中的一項重要工作,排水系統的主要功能是收集污水,在使用中發現有故障的部位應及時維修。不重視基礎設施養護的現象并不罕見,缺乏專門的管網維修人員,一旦管道發生損壞,如果不能及時進行治理,將會對周邊的生態環境產生直接的影響,對環境造成嚴重破壞。

1.6 治理運行成本過高

在我國對于污水進行治理時,相關財政支出相對較低,并且污水處理項目所獲得的收益不高,但運行成本過高,這就導致了人們對污水處理的重視度不夠。在社會上,沒有有效的強制措施來治理水源,這就造成了污水處理的結余不夠,而且收費也無法滿足污水處理廠的抽水需求,以及在運營期間所需的成本。尤其是后期的維修過程中,在沒有足夠經費的情況下,只能依靠老式的方法和傳統的設備來進行污水的處理[3]。同時,在污水處理廠的運營中,也出現了一些瓶頸,使得污水處理工作不夠完善。

2 環境保護下城市污水治理工程的對策

2.1 引入PPP模式

針對城市污水收集的實際情況,可以因地制宜選擇多階段接觸氧化法、生物轉盤法、IBR 法、FMBR 法等工藝技術。其工藝流程如圖1 所示。

圖1 污水收集處理項目工藝流程

由于污水治理項目周期長、投資大、回報低,前期大多是政府投資建設和運行,給政府財政帶來了巨大的經濟負擔。國家財政部和原環境保護部聯合發布通知,明確提出要吸引社會資金到污水處理行業,并將PPP 項目進行有效的整合,充分利用PPP 模式的優勢。PPP 模式在城市污水處理中的應用,持續推動了政府資金與社會資金的整合,極大地緩解了政府的財務壓力,改善了城市的服務品質,通過對工程項目的全周期管理,將項目風險分散在政府部門的相關企業,使其從建設經營向監督管理轉變。某項目采用政府與社會資金合作(PPP)的模式,采用BOOT(施工-持有-運營-轉讓)的方式進行,合作期限為25 年,運營期24年,合作期滿后將項目設施產權完整無償移交給實施機構或政府指定的其他機構。

2.2 運用科學污水治理方法

目前,污水處理技術主要有SBR 法、AB 法、CASS法等。

SBR 工藝即分批式活性污泥工藝。對污水中的有機物進行處理,特別適合于某些大流量和高波動的城市。污水處理過程中可以將大量的污水直接排入反應器,然后通過曝氣、沉淀等工藝來降解污水中的有機物,從而達到污水排放標準。

AB 法是一種生物吸附降解工藝。該工藝具有成本低、處理效果好等優點,已廣泛應用于污水的治理。其技術分為AB 兩部分,A 部分為超負荷運轉,具有超強的抗沖擊性,能夠持續腐蝕有害物質,并破壞內部的復合物。B 部分為低負載操作,兩級分別有獨立的污泥回流系統,兩級污泥不能相互混合。同時,也可以按經濟實力分期施工。如果可以先行建設A 段,以減少污水中的大量有機物質,在條件成熟時,可以建設B段,以達到更高的處理水平。

利用生物反應動力學原理,建立的CASS 技術,適合于工業污水較多的城市。在反應器的前面設置生物選擇區,后部為主要反應區,定期進行曝氣、沉淀和潷水。采用循環式曝氣法,在充氣過程中氧氣濃度梯度較大,能量傳輸效率較高,具有顯著的節能作用,可節省約20%的運營成本。該工藝無需調整池、二沉池、污泥回流等裝置,可以大幅度節約投資成本、建設用地。

2.3 完善和興建城市下水道系統與城市污水處理廠

城市排水和污水處理廠的改造、建設是治理水污染的基本方法和措施,其中重點是,實現城市和中小型城市(含城市廢水處理設施)的普及化,積極建設城市防洪、雨水通道,主要針對人口密集、資產密集的區域,重點解決城市的積水問題。積極推行二級處置,逐步提升處置能力,拓展先進處置領域。改進大都市污水處理系統,持續改進污水處理的品質[4]。大力倡導水循環,建立再生和再利用的體系,通過強化污泥處置和綜合利用,有效預防了二次污染。

根據日本數據,日本2433 條河流中,有1881 條符合環境質量標準,占77.3%;其中128 個湖泊中59 個達到標準,占46.1%;在586 個水域中,466 個達到標準的,占79.5%。上述數據顯示,日本在多年的努力中,一直在加大對水污染的控制,并取得了明顯的成效,這與日本制定的七個五年的污水處理計劃有著密切的聯系。日本十大主要城市的排水管和污水處理設施的使用率如表1 所示。

表1 日本十大城市的下水道與城市污水處理廠的普及率(1994年)

日本七個五年計劃的總投入是55×1012日元,在二十世紀七八十年代,其中投資成本在國內生產總值中的比重為0.5%左右,在二十世紀九十年代則是0.68%。日本的污水處理設施投資在GDP 中所占比例遠遠小于因水污染而損失的GDP(通常為1%至5%)。

2.4 加強城市污水管網建設

完善城市污水處理系統,首先要完善城市的下水道系統,按照現有的污水總量,增加相應的管網設施,以滿足污水排放和處理的要求,在前期的分析階段,要對污水處理系統的設備規模、規格等進行準確的前期分析。

同時,污水處理公司和其他組織也要不斷提高污水處理能力,不斷完善相關的排污設備和設施,并對現有的排污設備和設施進行實時監控,確保廢水的治理工作的順利進行。

2.5 及時清除河道中淤泥

通過調查和分析,結果表明,即使外源污染有所降低或全部截污,但水體的富營養化狀況并未得到顯著改善,特別是氮素超標問題。雖然截流和加強污水深度處理可以有效地降低污染物的流入,但對河道污染泥沙的內源性釋放,會極大地減緩和抑制被污染水體的恢復。城市河道沿線土地資源少、人口多、土地開發利用程度高,以市區和農業用地為主,清淤堆泥場地非常匱乏,生態清淤工程對設備及施工技術、環境的要求也比較高。由于目前國內缺少清淤堆泥場,因此生態清淤工程對設備、施工工藝、環境等都有很高的要求。所以,在確定淤泥臨時堆場的條件、工程投資、設備條件等方面應考慮到疏浚面積的大小,根據土方流向等因素,綜合分析,合理確定淤泥的大小和處理方法。

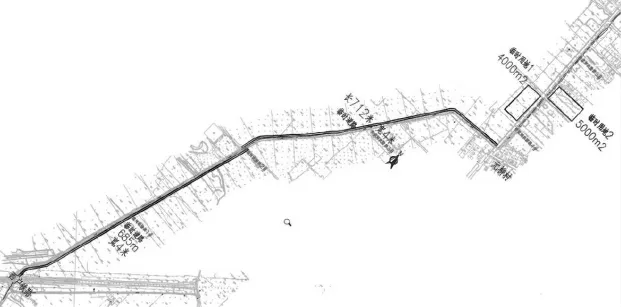

以西安市某河流治理項目為例,結合初步設計階段的設計深度,對河流域進行了必要的補充調查和監測,以了解其污染特征,為科學地確定生態清淤工程的規劃提供了依據。監測點位分布如圖2 所示。

圖2 河底泥檢測布點圖

利用《土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》對第一類土地進行了篩選,并對其進行了充分分析。篩選值是指在一類用地(居住用地、中小學用地、醫療衛生用地)使用時,若用地土壤中的污染物等于或低于該值,則不會對人體造成危害。此次河道淤積物經處理后,達到了設計要求,可以利用相應的土地進行回填。

按照《城鎮污水處理廠污泥處置園林綠化用泥質》的限值,經處理后可達到要求,可將處理后的淤泥用于城市綠地或郊外林地的建設與維護,通常作為培養基質土壤,改良土壤的物質,還可以用作肥料。

按照《綠化種植土壤》的限值,經過處理后的河床可以達到一定的標準,如果要在二級用地的建設中使用,就需要進行區域性劃分處理。

按照《城鎮污水處理廠污泥處置混合填埋用泥質》的限值,經處理后達到了標準,可與生活垃圾一起處理,并與生活垃圾一起填埋,應注意污泥與生活廢物的質量比率。

2.6 推動城市水文化建設

水文化是城市文明和發展的重要標志,也是城市建設過程中的關鍵。城市人口密集,工業生產密集,經濟活動頻繁,城市的生態環境建設要與水文化相結合,只有通過這種方式,才能實現水資源的合理分配與利用,實現水資源的再循環利用,使城市水污染防治成為一種自覺的行動[5]。

河流無論在收納雨水、防洪防澇及服務周邊居民的生態景觀功能上都發揮著舉足輕重的作用。對某市內的河流設計將在基于營造自然生態的群落結構上,通過水流的自然形態、植物的群落配植、節點文化元素的點睛手法,打造人與自然和諧共存的魅力畫卷。

根據現狀植物生長分布情況,可以設計濕地水深梯度,逐漸進行全系列水生植被帶重建及修復,設計兼顧凈化、景觀、生態功能等,合理配置植物空間布局和物種搭配,營造不同植物景觀群落。景觀樹種種植區:以鄉土樹種為主,配以花卉等地被植物,以常綠植物與色葉、開花植物相配,形成春、夏、秋、冬四季豐富的植物景觀。植物種類豐富,為游人營造出郁郁蔥蔥,季相分明的景觀環境。植物選擇:櫻花、碧桃、紫葉小檗、地錦、衛矛等。親水植物種植區:在臨水局部位置,采取緩坡入水的形式,采取自然種植的手法,形成密林向疏林的過渡,給游人以陽光通透的體驗。植物設計圖如圖3 所示。

圖3 植物設計圖

結語

因此,城市可持續發展的前提是環境衛生質量合格,能夠保證人們的健康舒適生活,如果城市建設過程中忽略環境問題,將會降低市民的生活質量,導致部分居民搬離所居住的城市,那這座城市所投入的人力、物力和財力也將失去意義。引入PPP 模式、完善和興建城市下水道系統與城市污水處理廠、加強城市污水治理管網系統的建設、及時清除河道中淤泥、推動城市水文化建設,是解決城市環境污染的有效途徑,它可以有效地控制城市的污染,營造綠水青山的城市環境,為居民創造適宜生活的外部環境,從而促進城市進一步發展和擴大。