單側PKP術后骨水泥彌散程度對術后椎體重建的影響研究*

許 洋,李金海,謝昊真,楊成綱

(江西省瑞金市人民醫院骨科,江西 贛州 342500)

隨著社會老齡化的發展,骨質疏松性椎體壓縮骨折(OVCF)發生率越來越高,其中50歲以上患者OVCF發生率高達20%[1]。目前,經皮椎體后凸成形術(PKP)已成為臨床治療椎體骨質疏松性骨折首選方案之一,患者術后能獲得顯著的疼痛緩解、椎體強度增加及脊柱穩定性恢復[2]。在實際臨床操作時,椎體內骨水泥的彌散通常會因不同椎體而出現不同的彌散狀態。既往文獻研究表明,骨水泥注入量及注入方式與手術并發癥和術后療效有著密切相關性,而單側PKP術后骨水泥彌散程度與術后療效的相關性仍不明確。本研究回顧性納入2015年7月至2019年6月行單側PKP治療的單節段OVCF患者70例,探討了單側PKP術后骨水泥彌散程度對術后椎體重建的影響。

1 資料與方法

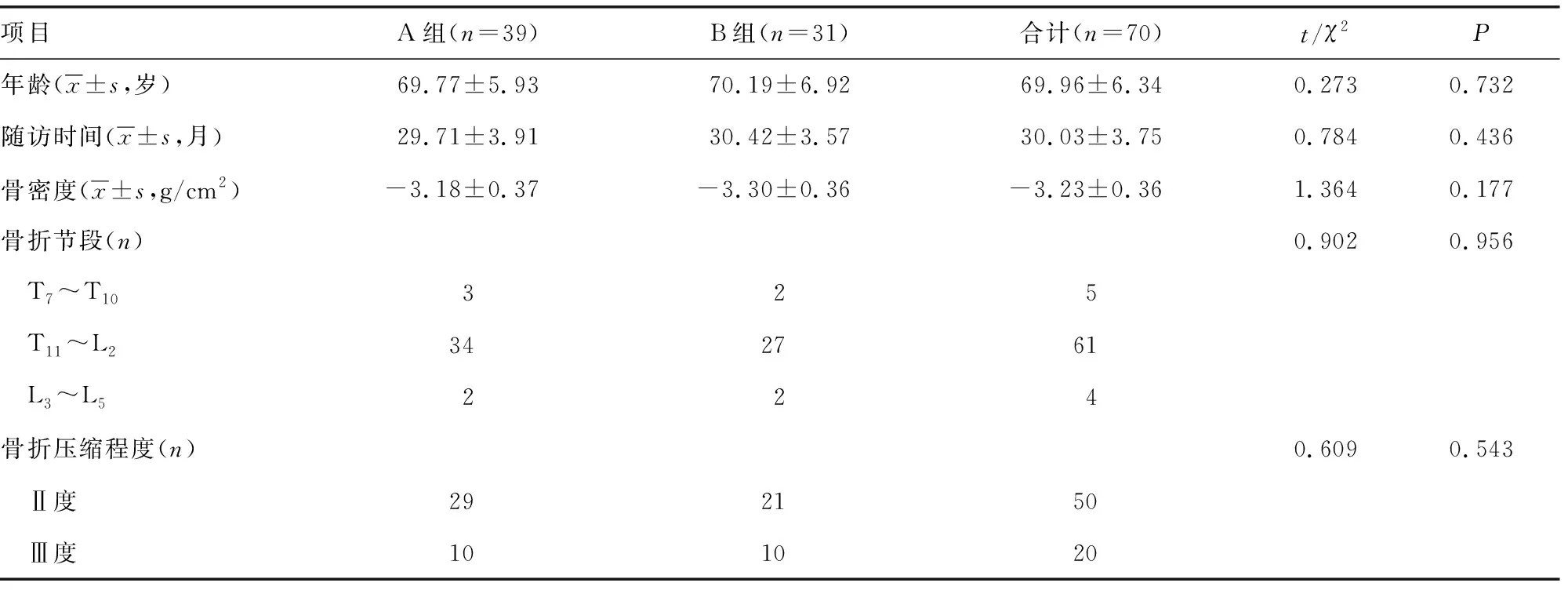

1.1一般資料 回顧性分析2015年7月至2019年6月本院行單側PKP治療的單節段OVCF患者70例,其中男30例,女40例;年齡60~81歲,平均(69.96±6.34)歲;所有患者均由同一術者完成手術,術后隨訪時間為24~36個月,平均隨訪(30.03±3.75)個月。所有患者根據骨水泥彌散程度分為2組,其中骨水泥彌散不超過中線為A組(39例),骨水泥彌散超過中線為B組(31例)。納入標準:(1)術前明確診斷為單節段新鮮壓縮性骨折且無神經癥狀;(2)無其他部位骨折;(3)所有臨床資料完備,且隨訪時間超過24個月;(4)通過術前X線側位片上椎體前緣高度占后緣高度的比值計算,骨折壓縮程度大于或等于Ⅱ度;(5)年齡大于或等于60歲且為骨質疏松,手術方式為單側PKP治療。排除標準:(1)非骨質疏松所致其他病因的椎體病理性骨折;(2)同時伴有其他骨折或嚴重內科合并癥;(3)椎體骨折采用其他手術方式;(4)病理性骨折行PKP手術。2組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 2組一般資料比較

1.2方法

1.2.1治療方法 所有患者取俯臥位,雙上肢置于頭部兩側,胸骨及雙髂前上棘墊高以保持胸腰椎過伸。C臂透視確定骨折椎體,局部麻醉下用尖刀穿刺點開口后單側經椎弓根將穿刺針穿刺至椎體前1/3。穿刺針進入到椎體適當位置后,將導絲插入針管前取出內芯。安裝擴張導管、工作套管,用骨鉆沿著工作套管推進至椎體前緣后取出骨鉆,完成工作通道的建立,隨后導針探查通道。透視下沿工作通道放入球形氣囊,向氣囊內注入顯影劑后充氣擴張氣囊,當椎體高度恢復滿意或氣囊到椎體任一皮質緣時終止加壓,排空氣囊后退出,隨后在透視下向椎體骨性空腔內注入骨水泥,直至骨水泥沿骨小梁間隙毛刺狀浸潤至椎體邊緣。等待骨水泥干結后拔出所有導管并按壓傷口,觀察10 min,若無異常狀況,敷料包扎傷口后送返病房。

所有患者術后避免下地6 h,常規心電監護,觀察雙下肢感覺、肌力情況。12 h后腰圍保護下進行站立行走。所有患者每年予唑來膦酸注射液(5 mg∶100 mL,靜脈滴注)及口服鈣劑、維生素D等進行抗骨質疏松治療1次。骨水泥彌散X線正位片,見圖1。

A.骨水泥彌散不超過中線;B.骨水泥彌散超過中線;C.骨水泥滲漏。圖1 骨水泥彌散的X線正位片

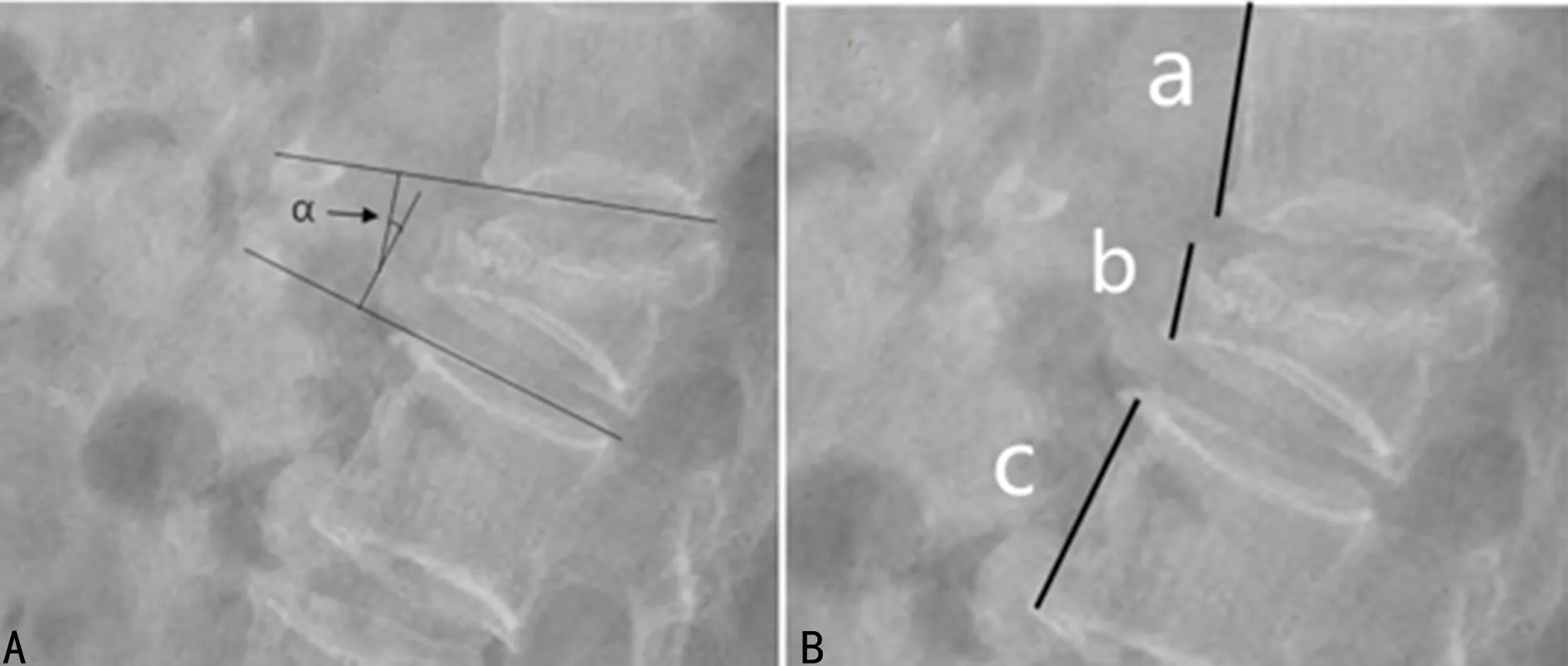

1.2.2評價指標 記錄骨水泥注入量、后凸矯正度(圖2A)、椎體前柱高度矯正率(圖2B)、術后骨水泥滲漏情況。使用疼痛視覺模擬量表(VAS)和Oswestry功能障礙指數(ODI)評價臨床效果。同時,進一步分析椎體前柱高度矯正率與上述相關各參數的線性相關性。

A.后凸矯正度測量,其中后凸矯正度=術前α角-術后α角;B.椎體前柱高度矯正率測量,其中椎體前柱高度比=2b/(a+c)×100%;椎體前柱高度矯正率=術前椎體前柱高度比-術后椎體前柱高度比。圖2 影像測量方法示意圖

2 結 果

2.12組臨床療效比較 2組均順利完成手術,術中無血管、神經損傷等嚴重并發癥發生。2組術后VAS和ODI評分低于術前,差異均有統計學意義(P<0.05)。2組術后VAS和ODI評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

表2 2組VAS和ODI評分比較分)

2.22組影像學相關參數比較 A組術前椎體前柱高度比高于B組,差異有統計學意義(P=0.030),但2組術后椎體前柱高度比比較,差異無統計學意義(P>0.05)。2組術前及術后后凸角比較,差異無統計學意義(P>0.05)。B組椎體前柱高度矯正率、后凸矯正度高于A組,差異有統計學意義(P<0.05)。B組骨水泥注入量、骨水泥滲漏發生率高于A組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表3。

表3 2組影像學相關參數比較

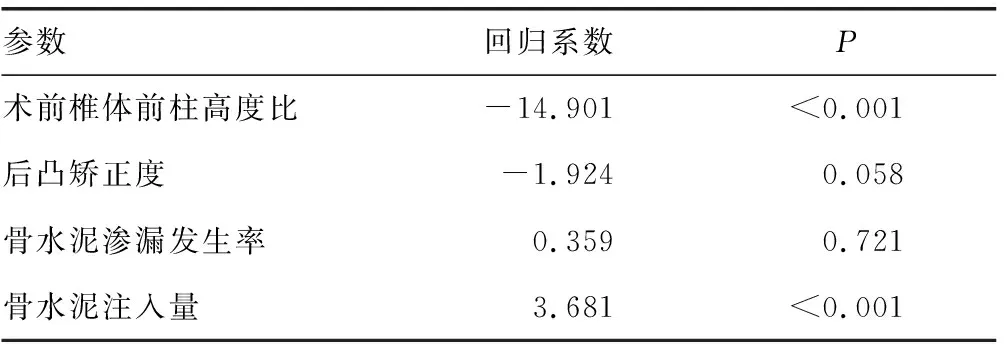

2.3椎體前柱高度矯正率與相關參數的相關性分析 將椎體前柱高度矯正率作為因變量,術前椎體前柱高度比、后凸矯正度、骨水泥注入量、骨水泥滲漏發生率作為自變量,進行多因素線性邏輯回歸分析。結果顯示,椎體前柱高度矯正率與后凸矯正度、骨水泥滲漏發生率均無明顯相關性,但椎體前柱高度矯正率與椎體前柱高度比呈負相關(r=-14.901,P<0.001),而與骨水泥注入量呈正相關(r=3.681,P<0.001)。見表4、圖3。

A.椎體前柱高度矯正率與術前椎體前柱高度比呈負相關;B.椎體前柱高度矯正率與術中骨水泥注入量呈正相關。圖3 椎體前柱高度矯正率與相關參數的散點圖

表4 椎體前柱高度矯正率與相關參數的相關性分析

3 討 論

隨著社會老齡化的發展,骨質疏松性骨折的發病率也越來越高。保守治療需患者長期臥床,易誘發各種并發癥,嚴重危及患者生命。PKP因其微創、良好止痛效果及可使脊柱穩定性恢復等特點,已成為臨床治療椎體骨質疏松性骨折首選方案之一[3-4]。而影像學的相關參數則是PKP手術的重要評估指標,是術中判斷穿刺針位置及骨水泥彌散的重要工具。因此,進一步探討術中影像學所見與術后療效的相關性必然能更好地幫助術者作出最佳的術中判斷。既往有文獻研究了術中骨水泥注入量與術后療效的相關性[5-8],但骨水泥彌散程度同術后療效的相關研究仍較少見。本研究回顧性分析了單側PKP治療單節段OVCF時骨水泥彌散程度對術后椎體重建的相關影響。

本研究結果顯示,PKP能明顯緩解患者術后疼痛,幫助患者恢復術后功能,對于術后椎體重建特別是高度的恢復及后凸角的矯正有明顯效果,與既往研究相一致[9-10]。但是,2組在后凸角的矯正及術后椎體高度的恢復方面無顯著差異。此外,2組術后VAS和ODI評分較術前明顯改善,但組間比較無顯著差異。值得注意的是,2組椎體前柱高度矯正率存在顯著差異,其中B組明顯高于A組。此外,B組骨水泥注入量明顯高于A組,盡管2組后凸角無顯著差異,但B組后凸矯正度較A組明顯增加。提示骨水泥的彌散類型能夠作為椎體重建的有效預測參考,特別是在行單邊PKP時,當骨水泥在椎體內彌散足夠即超過中線時能夠獲得更好的術后重建效果。既往研究認為,雙側PKP較單側PKP能獲得更好的高度恢復及后凸矯正效果[11-14]。在行單側PKP時,當骨水泥彌散類型達到B型(經椎基底靜脈型)時同樣能夠獲得滿意的臨床效果,然而由于本研究未與雙側PKP的臨床療效進行對比。因此,下一步將會探討B型是否能夠同樣達到雙側PKP的椎體重建效果,以進一步確認該分類是否能夠為術者提供安全可靠的術中預測指標。本研究結果顯示,椎體前柱高度矯正率同術前壓縮程度即術前椎體前柱高度比有明顯相關性,與既往文獻結果相一致[15],該研究認為,在前柱塌陷達到70%時,術后高度恢復率明顯超過50%~70%組和30%~50%組。本研究中,B組骨水泥滲漏發生率明顯高于A組,這可能與B組在術中需要更高壓力撐開及使用更多骨水泥有關[16]。由此,我們認為術中骨水泥彌散程度同樣能夠為術者提供預測骨水泥滲漏風險的相關指標。

綜上所述,采用單側PKP治療單節段OVCF患者時,術中骨水泥彌散程度能很好地預測術后椎體重建效果。骨水泥彌散程度與椎體前柱高度恢復率和骨水泥注入量存在明顯相關性,同時也與骨水泥滲漏發生率明顯相關。骨水泥彌散程度越高,術后椎體重建效果越好,但骨水泥滲漏發生的風險也越大。