功能性力量訓練對散打運動員后手直拳擊打力度的影響研究

王翰林,張開印,石 露,丁傳偉

(1. 首都體育學院研究生院,北京 100091;2. 首都體育學院武術與表演學院,北京 100091)

從2013年散打競賽規則改革以來,拳法技術在散打競賽中占據著越來越重要的地位,尤其是后手直拳由于軌跡長、沖量大等綜合性的特點更是受到參賽運動員的青睞。有研究對近年來UFC賽事(終極格斗冠軍賽)中男子散打運動員的散打技術使用情況進行統計,發現后手直拳技術的使用次數占所有技術使用次數的19.8%,利用后手直拳主導比賽終結獲得勝利的次數占比為30.7%。這些數據的呈現足以讓運動員和教練員重視后手直拳的訓練。其中,有一些運動員反映,明明自己具有較大的力量,深蹲、臥推也能承擔足夠的強度,但在實際的技術運用中卻總感覺展現出的力量不盡如人意,達不到預期的擊打力度。

筆者根據以上問題查閱相關文獻,發現在其他運動項目中也存在類似的問題,認為造成這種情況的原因除技術掌握的熟練程度以外,運動員使用技術時身體各部分的協調程度及各環節間的配合聯系也是其重要的影響因素。功能性力量訓練以運動鏈效應為基本理論,強調完成動作時運動鏈的整體性作用,并在訓練中針對技術的運動鏈進行分析,以此開展相應的力量訓練,可以在一定程度上改善以上問題的出現,達到增強運動表現的作用。而且,此訓練方法已經在田徑、籃球、冰雪、高爾夫等眾多的運動項目中得到證實,但不同的運動項目和運動技術所具備的特點和要求也不盡相同,功能性力量訓練在散打后手直拳中能否也起到相應作用還需進一步驗證。因此,本文將功能性力量訓練與散打后手直拳相結合,以后手直拳的擊打力度作為參考標準來驗證功能性力量訓練在散打后手直拳中的作用和效果。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以功能性力量訓練對散打運動員后手直拳擊打力度的影響為研究對象。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法根據研究需要,在中國知網、維普等數據庫以“功能性力量訓練”“后手直拳”“擊打效果”“擊打力度”等為關鍵詞進行文獻檢索,為本文提供理論基礎。

1.2.2 專家訪談法針對散打運動員的功能性力量訓練方法及內容的設計,以及實驗結果測試指標的選取等內容對運動訓練、散打專項的相關專家、教練員進行訪談,為實驗的設計提供指導。

1.2.3 實驗法

(1)實驗對象與分組:在首都體育學院選取20名散打運動員為實驗對象并進行分組,實驗組和對照組各10人,兩組情況見表1。對兩組散打運動員進行了身高、體重、年齡、訓練年限的基本信息的統計。對統計數據進行獨立樣本t檢驗,顯示P值均大于0.05,不存在顯著性差異,說明兩組基本信息基本一致,符合實驗分組的要求。

表1 實驗前實驗組與對照組基本情況對比統計表

(2)測試指標:實驗中采用單次擊打力度和15s內連續擊打力度作為反映散打運動員后手直拳擊打力度的測試指標,兩個指標分別測試3次,取其中的最優成績。

(3)訓練內容:根據實驗的需要,兩組在完成原訓練課內容外,對照組進行傳統抗阻訓練,實驗組進行功能性力量訓練,具體訓練內容見表2。

表2 實驗組與對照組訓練內容表

(4)實驗控制:兩組均在相同時間、相同場地由同一個教師進行訓練,測試指標的前后測試也由同一人進行。在測試前帶領實驗對象進行準備活動,并對測試指標動作進行講解和儀器調試,確保測量誤差降到最小值。實驗期間,兩組的訓練內容除功能性力量訓練部分不同外其余部分均相同,訓練后均不進行其他長時間的體育活動。

1.2.4 數理統計法對實驗過程中進行的測試數據進行統計匯總,利用ExceL軟件對測試數據進行處理,并通過SPSS 21.0統計學軟件對測試結果的數據采用獨立樣本t檢驗、配對樣本t檢驗分析。

2 結果與分析

2.1 實驗組和對照組實驗干預前測試成績對比

在實驗前對實驗組和對照組進行了后手直拳單次和連續擊打力度的測試,通過對實驗組和對照組測試成績進行獨立樣本t檢驗,結果顯示,在兩項擊打力度指標的數據對比中P值分別為0.599和0.836,均大于0.05,說明實驗前實驗組和對照組的單次擊打力度和連續擊打力度不存在顯著性差異,符合實驗干預的要求,能夠進行接下來的實驗。(表3)

表3 實驗前實驗組與對照組散打運動員測試成績對比表

2.2 實驗前后對照組和實驗組組內測試成績的對比

2.2.1 對照組實驗前后測試成績的對比對照組在經過為期8周的傳統抗阻訓練后,單從擊打力度的增減來看,散打運動員的單次和連續擊打力度均值在實驗后均有提升,單次擊打力度由202.6lbs提升到210.9lbs,連續擊打力度由3433.6lbs提升到3561.1lbs,但從實驗前后測試成績的配對樣本t檢驗結果來看,單次和多次擊打力度的P值均大于0.05,不具有顯著性差異。這說明傳統抗阻訓練雖然能夠提升散打運動員后手直拳單次和連續打擊力度,但提升不明顯。(表4)

表4 對照組實驗前后測試成績對比表

2.2.2 實驗組實驗前后測試成績的對比由實驗組后手直拳擊打力度的測試數據可以看出,經過8周的訓練后,后手直拳的單次和連續擊打力度均值也均有所提升,分別由訓練前的199.3lbs和3408.2lbs提升到訓練后的214lbs和3768.6lbs。從配對樣本t檢驗的結果來看,單次擊打力度為P=0.095>0.05,不具顯著性差異,連續擊打力度P=0.005<0.01,具有非常顯著性差異。這說明功能性力量訓練能夠提升散打運動員后手直拳單次和連續的擊打力度,但對單次擊打力度的提升不顯著,對連續擊打力度的提升極為顯著,功能性力量訓練對散打運動員后手直拳連續擊打力度的提升效果要優于單次擊打力度的提升。(表5)

表5 實驗組散打運動員實驗前后測試成績對比表

2.3 實驗后對照組和實驗組組間測試成績的對比

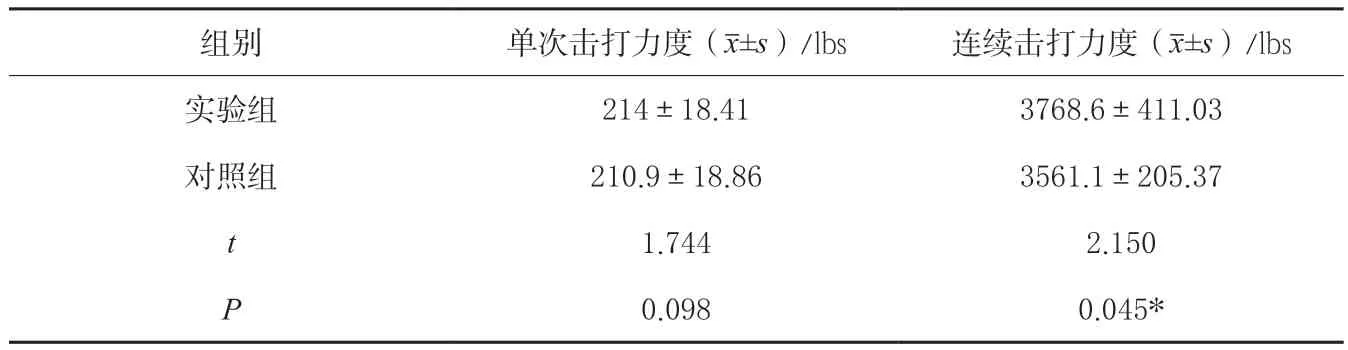

對經過8周實驗干預后的實驗組和對照組測試成績進行對比發現,在單次擊打力度的指標中,實驗組和對照員的成績均值雖有差異,但從P值(P=0.098>0.05)來看并不具顯著性差異,說明實驗組和對照的后手直拳單次擊打力度在實驗后仍不具顯著差異。在連續擊打力度的指標中,實驗組和對照員的均值存在差異,且P值結果(P=0.045<0.05)進一步證明了兩者差異的顯著性。這說明經過8周訓練后實驗組和對照組散的后手直拳連續擊打力度已經具有顯著性差異。(表6)

表6 實驗后對照組和實驗組測試成績對比表

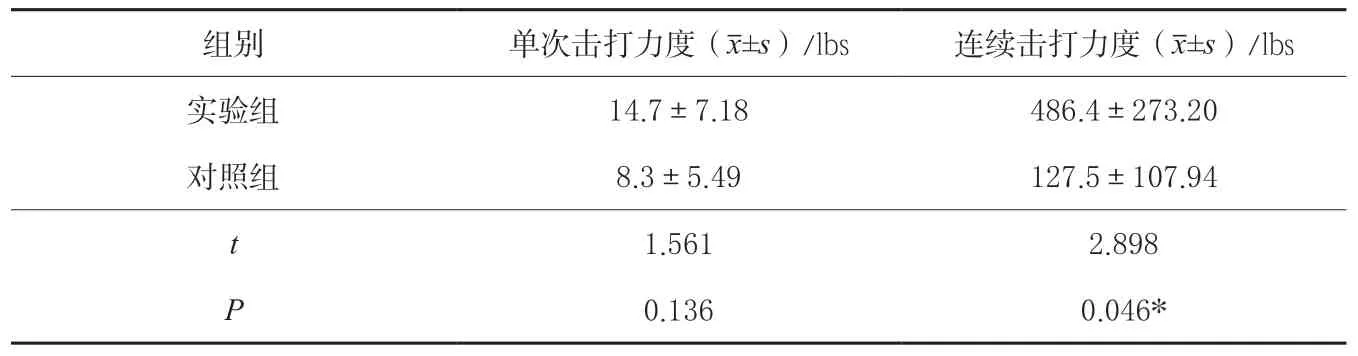

表7將實驗組和對照實驗前后的平均差值進行對比,從單次擊打力度的差值來看,實驗組為14.7lbs,對照組為8.3lbs,P=0.136>0.05,說明雖然實驗組和對照組的提升幅度不存在顯著性差異,但就提升效果而言,實驗組的提升效果依然要優于對照組的提升效果;從連續擊打力度的差值來看,實驗組為486.4lbs,對照組為 127.5lbs,P=0.046<0.05,具有顯著性差異,與實驗后實驗組和對照組的成績存在顯著性差異的結果相輔證。

表7 實驗前后對照組和實驗組成績差值表

2.4 小 結

雖然功能性力量訓練對散打運動員后手直拳單次和連續擊打力度的提升效果均要高于傳統抗阻訓練,但在對單次擊打力度的提升中,功能性力量訓練和傳統抗阻訓練的提升效果并不存在顯著差異,只在對連續擊打力度的提升中存在顯著差異,因此,功能性力量訓練對散打運動員后手直拳連續擊打力度的提升效果要優于對單次擊打力度的提升效果。

2.5 討論與分析

2.5.1 功能性力量訓練和傳統抗阻訓練均能提升散打運動員后手直拳單次和多次擊打力度,但功能性力量訓練對散打運動員后手直拳擊打效果的提升效果要優于傳統抗阻訓練的提升效果。根據后手直拳的技術要求,使用后手直拳需要全身多環節的參與,其動作發于腿,主宰于腰,形于手,蹬地、轉腰、伸臂、出拳層層推進,形成一條完整的運動鏈。在設計實驗組訓練方案時,除涉及提升單個環節的力量以外,還針對環節間的聯系和力量傳遞進行考慮,突出軀干的整體性和多環節的共同參與,如懸吊俯臥雙臂輪轉屈伸臂,在吊環的影響下,運動員軀體必須在上下肢和軀干的相互配合下保持身體的平衡才能進一步完成上肢環節的交替屈伸,過程中既增強了上肢屈伸的能力,又激活了主要動力肌群之外的深層肌肉群,加深了從腿部到軀干、從軀干到上肢的聯系,讓力量的傳導更為流暢,減少了力量的損耗。與對照組著重改變單一肌肉力量相比,實驗組在提升局部力量的同時還強化了局部和整體的聯系,因此,實驗組散打運動員后手直拳擊打效果的提升更好,均高于對照組散打運動員,說明功能性力量訓練對散打運動員后手直拳擊打效果的提升效果要優于傳統抗阻訓練的提升效果。

2.5.2 功能性力量訓練對散打運動員后手直拳連續擊打力度的提升效果要優于對單次擊打力度的提升效果。功能性力量訓練對散打運動員深層小肌肉群的激活和強化,展現出的不僅是能量傳遞損耗的減少,同時還體現在身體協調能力的增強上,在后手直拳的連續擊打力度測試時,散打運動員需要在15s內進行連續的擊打,出拳的次數和力度將直接影響最終成績,多次的擊打也必然伴隨著出拳和收拳的快速轉換,與單次擊打相比,連續擊打時對力量傳導和協調能力的要求也更高,因此,實驗組散打運動員在后手直拳連續擊打時體現出的效果更明顯。相比于散打運動員后手直拳單次擊打力度的提升,功能性力量訓練對多次擊打力度的提升幅度更大,也更為顯著。

3 結論與建議

功能性力量訓練和傳統抗阻訓練均可以收到提升散打運動員后手直拳單次和連續擊打力度的效果,但就效果而言,功能性力量訓練的介入對散打運動員后手直拳單次和連續擊打力度的提升幅度更大,尤其是對連續擊打力度的提升更為顯著,說明功能性力量訓練在散打項目中確實能夠起到有效作用,可以促進散打項目的運動表象。但這并不意味著功能性力量訓練可以代替傳統抗阻訓練,功能性力量訓練和傳統抗阻訓練兩者側重不同,一者注重整體一者強調局部,只有相互配合,將功能性力量訓練作為力量訓練的一種補充,才能更好地提升散打運動員的運動表現。