成為總統(tǒng)科學(xué)顧問需要具備哪些條件?對歷屆美國總統(tǒng)科學(xué)顧問的考察

王 珂 李 俠

在全球化的當下,國家之間競爭的一個主要賽場聚焦于科技領(lǐng)域,如何使科技運行處于最佳狀態(tài),也是各個國家治理能力的體現(xiàn),它涉及到相關(guān)制度安排與資源的配置,這一切都需要通過科技政策來實現(xiàn)調(diào)控。因此,制定高質(zhì)量的科技政策就成為國家間科技競爭的基礎(chǔ)性著力點,美國科技政策制定的獨有特點是總統(tǒng)科學(xué)顧問體系,該體系為研究其科技決策咨詢制度提供了一個合適的視角,科學(xué)顧問這一角色在科學(xué)與政治之間實現(xiàn)了科學(xué)依據(jù)與行政權(quán)力之間的聯(lián)姻,從科技體制的角度來說,這種設(shè)計避免了知識的空轉(zhuǎn)與權(quán)力的盲目,從理論上說能夠?qū)崿F(xiàn)決策的最優(yōu)化。

自美國總統(tǒng)富蘭克林·羅斯福(Franklin D. Roosevelt)在二戰(zhàn)時期建立起科學(xué)研究與發(fā)展局以來,美國歷任總統(tǒng)便延續(xù)了設(shè)立科學(xué)顧問這一職位的傳統(tǒng)。從1941年至今,美國最高科技咨詢體系已經(jīng)存在了80余年,這在科技史上是很不尋常的現(xiàn)象,一個國家的科技建制運轉(zhuǎn)機制如此倚重科學(xué)顧問,在世界范圍內(nèi)看也是一套獨特的科技咨詢體系。因此,有必要對美國歷屆總統(tǒng)科學(xué)顧問進行全方位分析。

國內(nèi)外學(xué)者圍繞美國總統(tǒng)科學(xué)顧問及其決策團隊展開了一系列研究,視角主要聚焦于時間的分期,如歷史起源、冷戰(zhàn)背景、中斷時期等不同歷史階段的美國總統(tǒng)科學(xué)顧問決策機構(gòu)的發(fā)展情況[1—3]。此外,還有對科技體制建設(shè)與科技政策維度的研究,如美國總統(tǒng)科學(xué)顧問的發(fā)展機制[4,5]、科技咨詢在決策中的重要性[6—8]、科技政策評估[9]、科學(xué)顧問的雙重身份[10,11]等。這些研究圍繞總統(tǒng)科學(xué)顧問發(fā)展的某個歷史階段以及決策體系的制度安排展開,鮮有從總統(tǒng)科學(xué)顧問的群體知識特征以及社會背景信息中進行挖掘。以第一位總統(tǒng)科學(xué)顧問萬內(nèi)瓦爾·布什(1890—1974)為例,由他領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)研究與發(fā)展局能夠最高級別地影響美國的研究政策,使一系列具有前瞻性的科技政策及建議得以實施,并奠定了美國在世界科技版圖上遙遙領(lǐng)先的地位。事實上,作為美國最高科學(xué)咨詢體系的代言人,總統(tǒng)科學(xué)顧問在決策中提供的科學(xué)知識和專業(yè)意見通常會像蝴蝶效應(yīng)一般,一個看似不起眼的提案將對一個國家甚至人類的未來產(chǎn)生深遠的影響,例如曼哈頓計劃、阿波羅登月計劃等,而這一切并非是普通人所能企及的。對美國總統(tǒng)科學(xué)顧問的整體形象與知識特征的考察可以幫助我們更好地揭示服務(wù)于國家最高科技咨詢的科學(xué)家所具備的特質(zhì)和潛能,以及國家最高科技決策咨詢制度的運行特點。

一 歷屆美國總統(tǒng)科學(xué)顧問的社會學(xué)特征分析

同總統(tǒng)科學(xué)顧問相關(guān)的科技咨詢機構(gòu)在不同時期設(shè)置并不相同,經(jīng)歷了其前身為國防研究委員會的科學(xué)研究與發(fā)展局(1941—1947)、國防動員署科學(xué)顧問委員會(1951—1957)、總統(tǒng)科學(xué)顧問委員會(1957—1973)、科技政策辦公室(1976—2021)的相關(guān)演變。本文選取1941至2021年共80年間的總統(tǒng)科學(xué)顧問作為研究對象,以此展開相關(guān)分析。

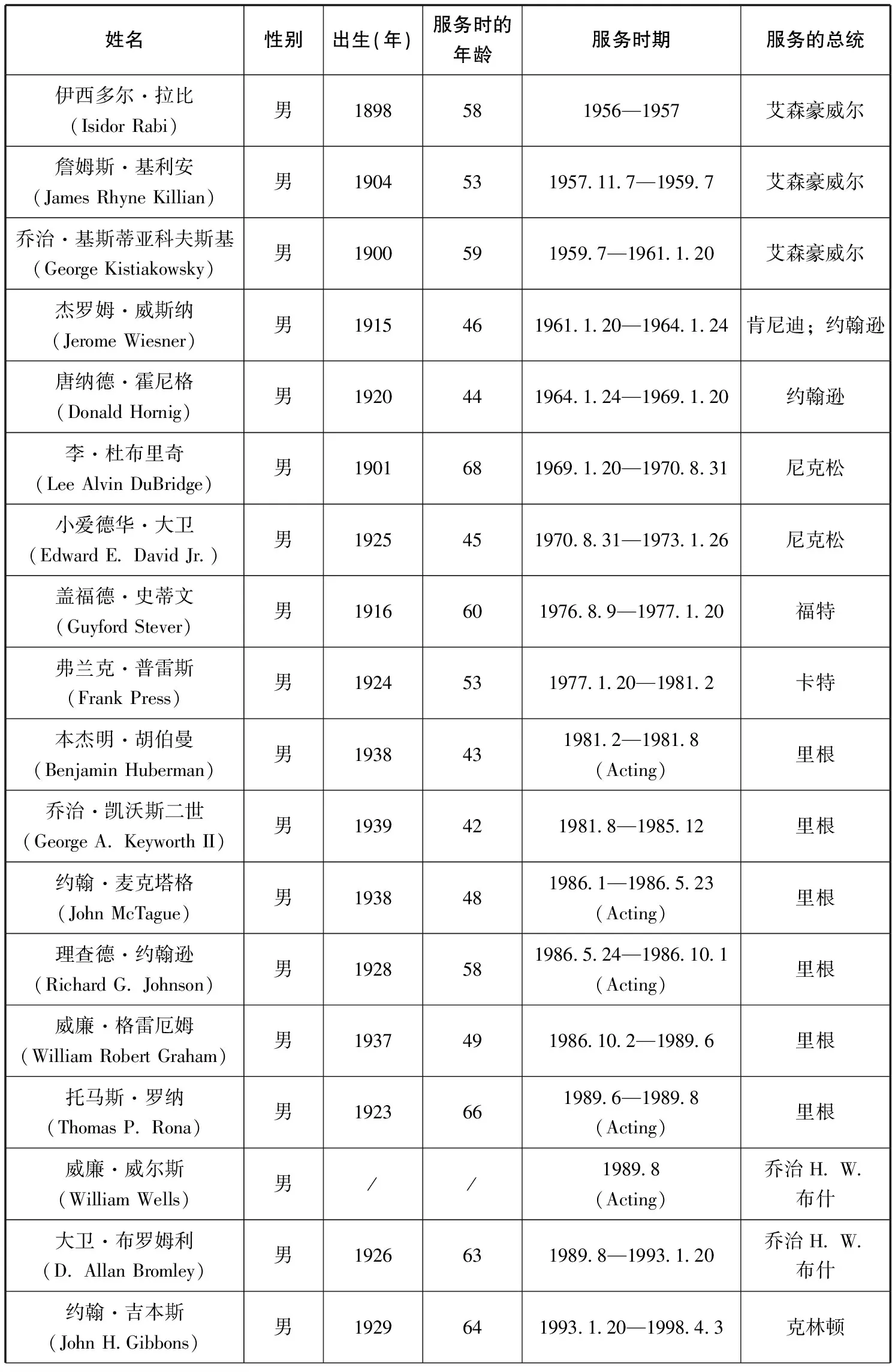

1941年6月28日,時任美國第32任總統(tǒng)的富蘭克林·羅斯福明確應(yīng)急管理辦公室在國家緊急狀態(tài)下的職責、確保為與國防有關(guān)的科學(xué)和醫(yī)學(xué)問題的研究提供充足的條件為目的,簽署了“8807號行政命令”,在應(yīng)急管理辦公室下設(shè)科學(xué)研究與發(fā)展局(Office for Scientific Research and Development,簡稱OSRD)以支持和推進國防所需,OSRD是在1940年設(shè)立的國防研究委員會基礎(chǔ)上建立的。隨著二戰(zhàn)范圍的擴大,新中立法的簽署標志著美國同孤立主義的決裂,某種程度上,OSRD的設(shè)立是美國對戰(zhàn)爭籠罩壓力下的一種回應(yīng)。當然,對OSRD所從事的科學(xué)事務(wù)來說這無疑是一個有利的契機,因為這次變革意味著可以毫無疑問地將最頂尖的科學(xué)人才聚集起來。從1941年開始,這種戰(zhàn)時傳統(tǒng)一直延續(xù)到了和平時期,截至目前,不同時期的美國總統(tǒng)根據(jù)國家戰(zhàn)略需要,共聘用了30位總統(tǒng)科學(xué)顧問(含臨時代理顧問,見表1),有10位是代理科學(xué)顧問;第一次出現(xiàn)代理科學(xué)顧問是在1981年里根剛擔任總統(tǒng)時期,這種情況在此前是沒有的。其中,有兩位在不同階段分別擔任過兩次科學(xué)顧問的職位,他們是服務(wù)過艾森豪威爾總統(tǒng)(服務(wù)時間1952—1956年)、尼克松總統(tǒng)(服務(wù)時間1969—1970年)的科學(xué)家李·杜布里奇以及在奧巴馬總統(tǒng)和特朗普總統(tǒng)執(zhí)政前期的代理科學(xué)顧問泰德·瓦克勒。此外,只有萬內(nèi)瓦爾·布什、杰羅姆·威斯納在擔任科學(xué)顧問職位期間連續(xù)服務(wù)于兩位總統(tǒng)。同時,總統(tǒng)在任期內(nèi)與科學(xué)顧問的人數(shù)并非是一一對應(yīng)的,同一總統(tǒng)在任期內(nèi)可以接連有不同的科學(xué)顧問,如艾森豪威爾總統(tǒng)時期內(nèi)就有連續(xù)5位科學(xué)顧問。

表1. 美國總統(tǒng)科學(xué)顧問一覽表(1941—2021)

續(xù)表1

續(xù)表1

從性別來看,美國總統(tǒng)科學(xué)顧問以男性科學(xué)家為主,女性較少,僅有兩位女性在20世紀90年代以后擔任過這一職位,且還是臨時代理身份,她們分別是克林頓總統(tǒng)時期的凱麗-安·瓊斯和喬治W.布什總統(tǒng)時期的羅西娜·比爾鮑姆。在年齡上,這些科學(xué)顧問任職時的平均年齡為55歲,打破了傳統(tǒng)中對科學(xué)顧問年齡的猜測,根據(jù)以往的研究,這個年齡群體正值經(jīng)驗豐富、精力充沛、具有活力的中青年階段,思想成熟與經(jīng)驗豐富恰恰是顧問行業(yè)的必備素質(zhì)。除4名科學(xué)顧問在任時年齡無法知曉外,年齡分布在40—49歲的科學(xué)顧問有8名,50—59歲的有7名,60歲以上的有11名。其中,擔任總統(tǒng)科學(xué)顧問時年紀最長的為68歲的杜布里奇,這是他時隔16年后第二次擔任尼克松總統(tǒng)的科學(xué)顧問,其次是66歲的羅納任里根總統(tǒng)的科學(xué)顧問;最年輕的為42歲的凱沃斯二世,其次是43歲的胡伯曼,他們二人都是在里根總統(tǒng)時期擔任的科學(xué)顧問。從服務(wù)期限來看,萬內(nèi)瓦爾·布什擔任總統(tǒng)科學(xué)顧問的時間最長,服務(wù)了6年之久;過渡時期的代理科學(xué)顧問一般服務(wù)時間比較短,一般為2—6個月,但是在特朗普(Donald Trump)總統(tǒng)時期,代理科學(xué)顧問的服務(wù)時間接近2年,按照過去的經(jīng)驗來看,這屬于一種特例。綜上來看,從羅斯福到拜登(Joseph R. Biden),這15位總統(tǒng)的科學(xué)顧問從履職任期上體現(xiàn)出該職位的一種長期性和穩(wěn)定性,前期在選用科學(xué)顧問上不以總統(tǒng)任期為標準,也反映了這一角色的靈活性,1976年國會法案重設(shè)科技政策辦公室并使這一職位逐漸固定下來,很少再有同一總統(tǒng)任期內(nèi)出現(xiàn)多個顧問的情況。

二 歷屆美國總統(tǒng)科學(xué)顧問的知識背景與學(xué)歷結(jié)構(gòu)

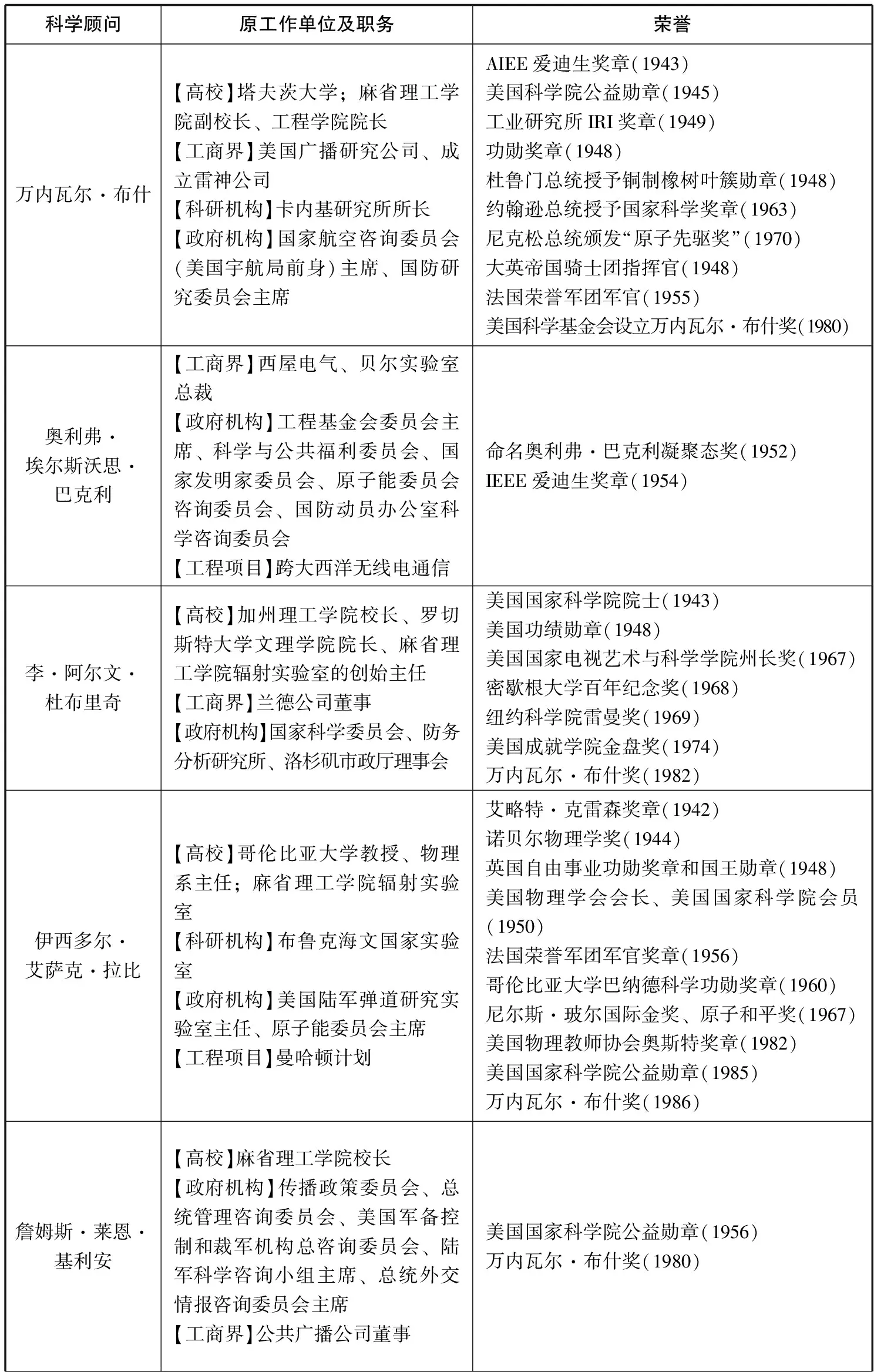

科學(xué)顧問的學(xué)術(shù)背景與知識結(jié)構(gòu)情況如何?通過表2可以發(fā)現(xiàn),總統(tǒng)科學(xué)顧問的職業(yè)來源主要分布于不同專業(yè)領(lǐng)域和背景的科學(xué)家和工程師。除3名科學(xué)顧問的學(xué)術(shù)信息無法獲得外,筆者在對科學(xué)顧問的專業(yè)領(lǐng)域與畢業(yè)院校等進行統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),有11位科學(xué)顧問畢業(yè)于美國康奈爾大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、耶魯大學(xué)等八所美國常春藤高校,其余的畢業(yè)于麻省理工學(xué)院、斯坦福大學(xué)等世界名校。其中,拉比因核磁共振在1944年獲得了諾貝爾物理學(xué)獎,他曾與諾貝爾獎獲得者、物理學(xué)家玻爾(Niels Bohr)、泡利(Wolfgang E.Pauli)、斯特恩(Otto Stern)等一同工作。從專業(yè)領(lǐng)域分布來看,這些科學(xué)顧問的專業(yè)領(lǐng)域涵蓋了電氣工程、物理學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)等學(xué)科,且以物理學(xué)為主,占到一半左右,這與20世紀物理學(xué)在科學(xué)史上的輝煌成就密不可分,尤其是物理學(xué)涉及到國防軍工領(lǐng)域,密切指向軍事武器的制造和使用。在歷屆總統(tǒng)科學(xué)顧問中,僅有1位學(xué)士學(xué)位和2位碩士學(xué)位的科學(xué)顧問,其余顧問都擁有博士學(xué)位,這也充分證明了擔任這一職位對于學(xué)術(shù)方面的要求是極高的,這種知識背景和學(xué)位結(jié)構(gòu)在無形中增加了他們提出的科學(xué)知識與建議的可信性,這也是他們成為總統(tǒng)科學(xué)顧問的一種標準知識配置。從師承關(guān)系上來看,他們在做研究生期間,都接受過本領(lǐng)域享有成就和名望的科學(xué)家的指導(dǎo),如化學(xué)動力學(xué)奠基人博登斯坦(Max Bodenstein)對基斯蒂亞科夫斯基的指導(dǎo)、等離子物理先驅(qū)奧斯卡·布尼曼(Oscar Buneman)對霍爾德倫的指導(dǎo)等,這種與著名科學(xué)家的合作經(jīng)歷也增加了他們個人的學(xué)術(shù)認可度。當然,也有兩位非科學(xué)出身的顧問,他們是詹姆斯·基利安和小泉,專業(yè)分別是工程管理與文學(xué)。然而,他們后期的工作內(nèi)容都與科學(xué)管理相關(guān)。同時,這些科學(xué)顧問中多曾在高校工作,有過較長時間的學(xué)術(shù)管理經(jīng)驗,例如杜布里奇擔任加州理工學(xué)院校長23年、馬伯格擔任石溪大學(xué)校長14年、基利安擔任麻省理工學(xué)院校長11年等。除了科學(xué)本身的訓(xùn)練外,長期的學(xué)術(shù)管理工作也是作為總統(tǒng)科學(xué)顧問不可或缺的一項要素,這種知識結(jié)構(gòu)與管理經(jīng)驗的結(jié)合有利于形成學(xué)術(shù)范式與管理范式的融合,從而適合更高層面的宏觀決策要求。

表2. 美國總統(tǒng)科學(xué)顧問的學(xué)術(shù)概況

續(xù)表2

三 美國總統(tǒng)科學(xué)顧問的工作經(jīng)歷梳理

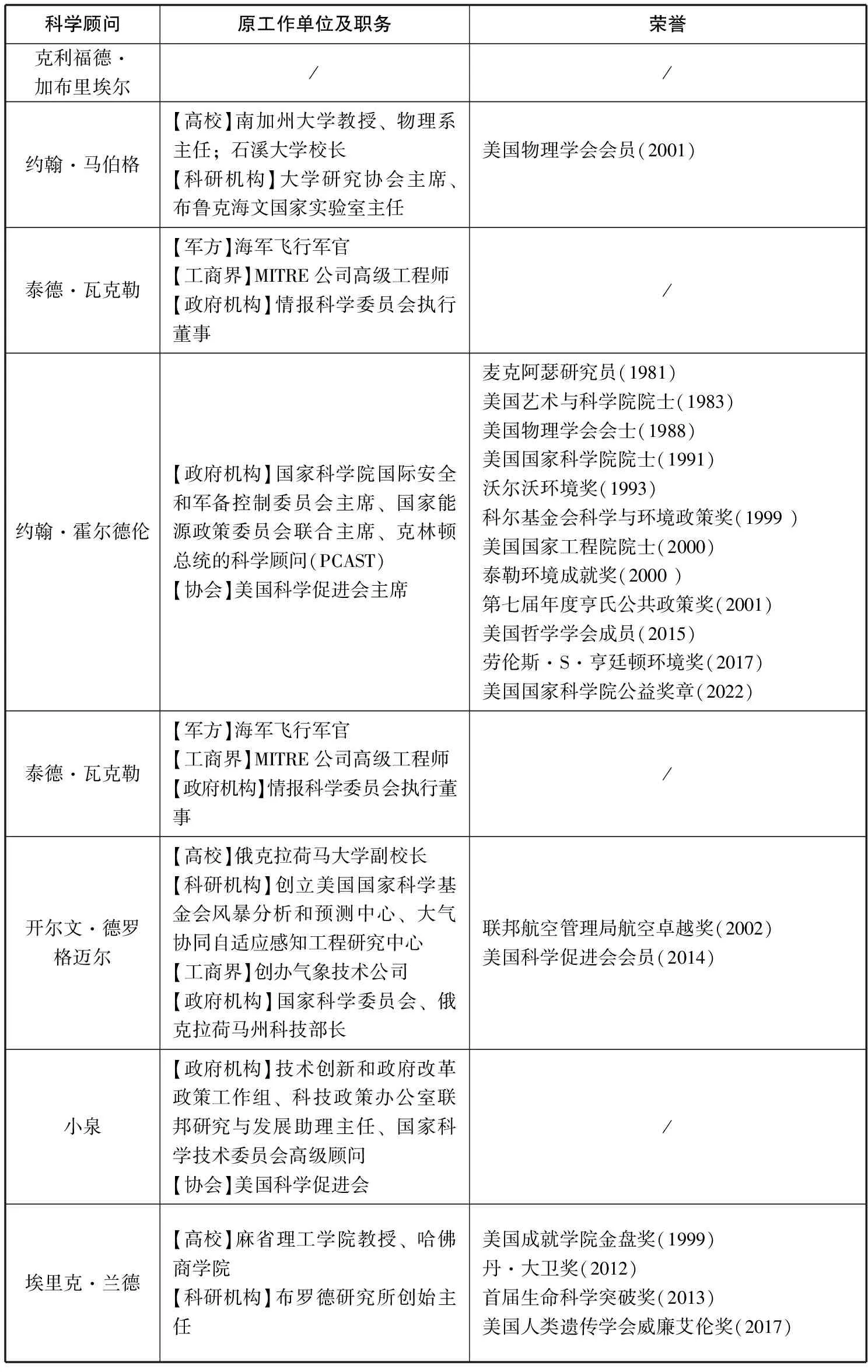

除了上述對總統(tǒng)科學(xué)顧問的個人學(xué)術(shù)資本的分析外,成為總統(tǒng)科學(xué)顧問還需要哪些社會條件?為此,需要對這些顧問的前期工作經(jīng)歷進行梳理,從中看看這個職位是否有一些特殊要求。30位總統(tǒng)科學(xué)顧問的工作經(jīng)歷見表3,在學(xué)術(shù)界、工商界與科技管理界的工作經(jīng)歷構(gòu)成了總統(tǒng)科學(xué)顧問的三大主要經(jīng)歷來源,基于此,我們將其分為四種模式:

模式1=學(xué)術(shù)經(jīng)歷+商業(yè)經(jīng)歷+管理經(jīng)歷;

模式2=學(xué)術(shù)經(jīng)歷+商業(yè)經(jīng)歷;

模式3=學(xué)術(shù)經(jīng)歷+管理經(jīng)歷;

模式4=商業(yè)經(jīng)歷+管理經(jīng)歷。

對歷屆總統(tǒng)科學(xué)顧問工作經(jīng)歷的挖掘發(fā)現(xiàn):有一半以上的總統(tǒng)科學(xué)顧問有至少兩個領(lǐng)域工作的經(jīng)歷,甚至有人具備三個領(lǐng)域的工作經(jīng)歷(模式1)。例如,從首位總統(tǒng)科學(xué)顧問布什身上看到——這位有史以來最具影響力、政治上富有經(jīng)驗的總統(tǒng)科學(xué)顧問,在他獲得博士學(xué)位之前就曾在美國通用電氣工作,博士畢業(yè)后他在高校學(xué)術(shù)界與工商界有過多年工作經(jīng)歷,早期多領(lǐng)域的工作經(jīng)歷,為他拓展了廣闊的人脈與眼界,打通了產(chǎn)學(xué)研的鏈條。在巴克利、杜布里奇、布羅姆利等人身上我們可以看到來自學(xué)術(shù)界與工商界的跨界工作經(jīng)歷,即模式2。除了在學(xué)術(shù)界的成就外,他們曾在西屋電氣、蘭德公司、加拿大原子能公司任職。在這種顯著互動之外,還有一種模式,即模式3,擁有在學(xué)術(shù)界和科技管理部門的工作經(jīng)歷,在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域內(nèi)表現(xiàn)卓越加之豐富的科技管理經(jīng)驗也會使人脫穎而出,成為總統(tǒng)科學(xué)顧問的有力競爭者,基斯蒂亞科夫斯基就是這種模式的最好例證。作為烏克蘭裔的美國物理化學(xué)家,他先后在普林斯頓大學(xué)、哈佛大學(xué)任教。在曼哈頓計劃中他負責開發(fā)了能夠均勻壓縮钚球以達到臨界質(zhì)量的復(fù)雜爆炸透鏡,這對于開發(fā)第一批原子武器至關(guān)重要。二戰(zhàn)后他主要服務(wù)于美國政府的軍備控制和外交政策咨詢。而根據(jù)科學(xué)顧問以上的工作經(jīng)歷可以看出,模式4類型人數(shù)最少,僅具有理論意義,畢竟科學(xué)顧問還是要替總統(tǒng)提供關(guān)于科技發(fā)展的政策建議,對科學(xué)領(lǐng)域完全不熟悉是無法承擔此項責任的。在進入大科學(xué)時代,科技事業(yè)的良好運行不再僅限于個人的興趣探索,而是成為連接政治、經(jīng)濟、文化、社會環(huán)境等各領(lǐng)域的生態(tài)系統(tǒng),企業(yè)、大學(xué)和政府機構(gòu)成為了科技事業(yè)的主要行為主體,也涉及了產(chǎn)學(xué)研的整個產(chǎn)業(yè)鏈。從這幾種模式中可以清晰地看出,學(xué)術(shù)經(jīng)歷是作為科學(xué)顧問必不可少的經(jīng)歷要素;科技的運行、管理以及成果的轉(zhuǎn)化需要遵循一般的市場機制,工商界的經(jīng)歷使科學(xué)顧問能夠更好對接市場環(huán)境;此外,在以項目為主導(dǎo)的大科學(xué)背景下,對人財物的管理是項目優(yōu)化整合的必要能力。

由此可見,作為科學(xué)顧問具有多領(lǐng)域的工作經(jīng)歷尤為重要。畢竟作為科學(xué)顧問要具備的能力是復(fù)合型的,既要有學(xué)術(shù)上的專業(yè)知識,還要具備一定的管理經(jīng)驗以及與政府打交道的能力,專業(yè)知識的訓(xùn)練能夠保證對于科技界是熟悉的,管理經(jīng)驗培養(yǎng)了一個人的組織協(xié)調(diào)能力,而與政府溝通能力能夠有助于訓(xùn)練從政策角度考慮問題,并對相關(guān)政策問題保持敏感性。因此,擁有在學(xué)術(shù)界、工商界與科技管理界的豐富工作經(jīng)歷,是成為總統(tǒng)科學(xué)顧問必不可少的條件。

豐富的工作經(jīng)歷是成為總統(tǒng)科學(xué)顧問的基本配置,這些工作經(jīng)歷還要得到社會各領(lǐng)域的高度認可,獲獎情況可以看做是各界對于個體優(yōu)秀表現(xiàn)的確認,表3中列出歷屆總統(tǒng)科學(xué)顧問的獲獎情況。

表3. 美國總統(tǒng)科學(xué)顧問的工作履歷與榮譽情況

續(xù)表3

續(xù)表3

續(xù)表3

續(xù)表3

通過對歷屆總統(tǒng)科學(xué)顧問經(jīng)歷的梳理,可以發(fā)現(xiàn)一些對科學(xué)建制化影響深遠的科技現(xiàn)象,歸納起來有以下三種:

首先,著名機構(gòu)的知識與人才的溢出現(xiàn)象。人才的流動是形成機構(gòu)知識傳播和擴撒的重要因素,愈是著名的機構(gòu)吸納人才的能力愈強,這種馬太效應(yīng)會吸引更多的拔尖人才從而引起知識和人才的溢出。如這些顧問中的一些人都曾在麻省理工學(xué)院輻射實驗室或洛斯阿拉莫斯實驗室工作過,這兩個實驗室在二戰(zhàn)中主要集中攻克原子彈和與雷達相關(guān)的技術(shù)難題,其中,杜布里奇、拉比、基利安、維斯納、史蒂文都在輻射實驗室工作過,杜布里奇是輻射實驗室創(chuàng)始主任,而拉比也曾是輻射實驗室副主任。基斯蒂亞科夫斯基、維斯納、霍尼格、凱沃斯二世也都在洛斯阿拉莫斯實驗室工作過,基斯蒂亞科夫斯基負責炸藥部門,霍尼格曾是洛斯阿拉莫斯實驗室研究組組長。

其次,著名科學(xué)大工程造就杰出人才。如作為曼哈頓計劃副產(chǎn)品的橡樹嶺實驗室(吉本斯)、服務(wù)能源技術(shù)的布魯克海文實驗室(拉比、麥克塔格、馬伯格),由此可見,大科學(xué)計劃是人才培養(yǎng)與成果產(chǎn)出的孵化器與快車道。

第三,科技界的先發(fā)優(yōu)勢明顯。科技界的資源分配并非采取平均主義,率先得到資源支持的領(lǐng)域會優(yōu)先得到發(fā)展。這些在學(xué)術(shù)界舉足輕重的科學(xué)家不僅極大地影響了國家科技發(fā)展決策的制定,而且他們所關(guān)注的科學(xué)領(lǐng)域也獲得了雄厚的資金和社會認同的支持,這種先發(fā)優(yōu)勢體現(xiàn)在通過靈活的合約形式獲得大量聯(lián)邦資金的投入以及建議被采納,成為國家意志。把個人或群體的意志變?yōu)閲乙庵荆枰ㄟ^政治授權(quán),這些美國總統(tǒng)科學(xué)顧問大多身為頂級科技管理人員(如校長等),甚至是各級政府聘請的顧問與專家,他們有機會通過決策咨詢推動某些科技領(lǐng)域的發(fā)展。先發(fā)優(yōu)勢還會帶來榮譽的馬太效應(yīng),據(jù)統(tǒng)計有7位總統(tǒng)科學(xué)顧問獲得過萬內(nèi)瓦爾·布什獎,這可以看作是給予美國總統(tǒng)科學(xué)顧問的一個標志性獎項,第一位獲得布什獎的是基利安。再比如1959年設(shè)立的國家科學(xué)獎?wù)率敲绹淖罡呖茖W(xué)榮譽,也是美國科技獎勵系統(tǒng)建制化運行的奠基之作,先后有4位總統(tǒng)科學(xué)顧問獲得該項榮譽,他們是布什、基斯蒂亞科夫斯基、普雷斯和布羅姆利,贏者通吃是科學(xué)界顛撲不滅的金科玉律,正如格林伯格寫道:“在華盛頓的經(jīng)歷可能會讓律師、記者或者商人的職業(yè)生涯更讓一層樓,但在科學(xué)界,標準只有一個:你最近有什么新的研究成果?”([12],頁133)誠然,對于科學(xué)家來說科研是其安身立命的主業(yè),許多科學(xué)顧問在任期結(jié)束后會重返高校從事相關(guān)工作,例如萊恩卸任總統(tǒng)科學(xué)顧問后重返萊斯大學(xué)擔任物理學(xué)和天文學(xué)教授。不過這些科學(xué)顧問還有一項職責,因參與科技政策的制定,他們還要經(jīng)常向公眾傳播科學(xué)知識,起到科學(xué)傳播者的作用,這也是減少政策運行阻力以及獲得社會認同的重要舉措。

四 進一步思考

通過對美國總統(tǒng)科學(xué)顧問群體的社會學(xué)特征、學(xué)術(shù)背景、經(jīng)歷構(gòu)成以及獲得榮譽的分析,可以發(fā)現(xiàn)如下特點:首先,在年齡、性別上不設(shè)限制,聚焦于精力旺盛、學(xué)術(shù)聲望顯赫的科學(xué)家;其次,具有卓越的科研經(jīng)歷,成果豐碩,在學(xué)術(shù)界和實業(yè)界享有很高的聲譽;第三,具有豐富的科學(xué)管理經(jīng)歷和政治敏感性,熟悉政府政策制定過程和運作機制;第四,具有多種跨界工作經(jīng)歷,并且成就獲得業(yè)界的充分承認(榮譽與獎項);第五,擁有良好的社會溝通能力。積極向公眾進行科學(xué)傳播,為科學(xué)積攢社會認同,為政策順利運行降低阻力與成本。

法國歷史學(xué)家托克維爾曾指出美國幾乎沒有人致力于人類理論和抽象知識的研究,言下之意是在19世紀中葉的美國文化中,人們偏好實用主義價值而不是抽象知識本身。在1940年以前,聯(lián)邦政府和科學(xué)及最具影響力和創(chuàng)造力的部門之間,不但關(guān)系冷淡,而且雙方都有強烈的井水不犯河水的愿望([12],頁118)。二戰(zhàn)中,美國在短時內(nèi)為動員戰(zhàn)爭組織科學(xué)家進行研發(fā),成為國防研究委員會以及后來科學(xué)研究與發(fā)展局成立的關(guān)鍵。布什在協(xié)調(diào)戰(zhàn)時機構(gòu)中,敏銳地意識到在技術(shù)裝置與戰(zhàn)爭勝利之間存在某種必然性,而這些正與美國總統(tǒng)羅斯福取得軍事勝利的目標相一致。科學(xué)家與科學(xué)知識對于美國贏得二戰(zhàn)勝利起到?jīng)Q定性的作用,科學(xué)家一度成為二戰(zhàn)時耀眼的明星。美國的這種戰(zhàn)時安排與其獨特的實用主義文化密切相關(guān),正是這種實用主義導(dǎo)向的科學(xué)管理模式為其贏得二戰(zhàn)勝利奠定了思想基礎(chǔ)。二戰(zhàn)以后,大量科學(xué)家被聘為政府部門的顧問。時至今日,這套模式仍是世界主要國家軍事發(fā)展的主要理念。由此科學(xué)與政治的平行關(guān)系開始出現(xiàn)匯流現(xiàn)象,以至于冷戰(zhàn)拉開帷幕,當國家安全再次被提上日程,實用主義的科學(xué)管理模式使總統(tǒng)科學(xué)顧問及其委員會最終被確立,這也是美國設(shè)立總統(tǒng)科學(xué)顧問的根源所在。

從宏觀上看,美國文化的實用主義傾向與中國文化的經(jīng)世致用理念基本趨同,在微觀上上,美國文化塑造的個體傾向于個人主義,而中國文化塑造的個體趨向于集體主義,這種微觀差異是否會阻礙中國科技咨詢體系的內(nèi)在結(jié)構(gòu),尤其是在科學(xué)與政治之間的溝通,尚需要進一步研究。杰弗里·戈勒姆(Geoffrey Gorham)認為價值觀融入科學(xué)的方式有三種:對研究對象的選擇及其優(yōu)先次序,科學(xué)的實踐和方法,還有科學(xué)的內(nèi)容[13]。在這三個環(huán)節(jié)上,由于中美文化的差異,我們可能在第一個問題上存在一些差異,在后兩者基本趨同,由此可以推論:中國成立類似機構(gòu)應(yīng)該是可行的。

在大科學(xué)時代,科技建制的規(guī)模日益龐大,學(xué)科分化也日益深入,其對社會的影響也日益深化,此時制定科技政策其難度與復(fù)雜性都是小科學(xué)時代不可同日而語的,在這種背景下,如何提高科技政策的質(zhì)量就成為國家間軟實力競爭的主要戰(zhàn)場,從這個意義上說,打通科技與政治之間的溝通鴻溝就成為保證政策質(zhì)量的關(guān)鍵舉措,美國總統(tǒng)科學(xué)顧問的制度安排就是一種值得借鑒的模式,在2021年9月27日中央人才工作會議上,習(xí)近平總書記強調(diào):加快建設(shè)國家戰(zhàn)略人才力量,首先是要大力培養(yǎng)使用戰(zhàn)略科學(xué)家。當前進入大科學(xué)時代,科學(xué)研究的復(fù)雜性、系統(tǒng)性、協(xié)同性顯著增強,戰(zhàn)略科學(xué)家的重要性日益凸顯(1)習(xí)近平. 深入實施新時代人才強國戰(zhàn)略 加快建設(shè)世界重要人才中心和創(chuàng)新高地(2021- 12- 15). http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2021- 12/15/c_1128161060.htm.。這可以看做是中國在努力嘗試走出一條中國式科技與政治溝通的新路,問題是成為戰(zhàn)略科學(xué)家要具備哪些條件呢?相信本研究的結(jié)論會對這個基礎(chǔ)性問題給出一種有益的借鑒和啟發(fā)。