技術賦能的中學化學探究性實驗教學微創新

何盼 占小紅

摘要:為順應教育信息化的時代大背景,實現教育技術與中學課程實驗教學的有效整合,構建了技術賦能視角下中學化學探究性實驗教學結構,基于微創新策略探索了技術賦能的中學化學探究性實驗教學微創新的有效路徑,并結合案例加以分析說明。

關鍵詞:技術賦能;化學實驗教學;教學結構;微創新

1研究背景

教育部在2018年印發《教育信息化2.0行動計劃》,強調加快實現教育現代化。作為教育現代化的核心特征[1],教育信息化更多關注的是現代信息技術與課程教學的有效整合[2]。但在現有教育技術與課程教學雙向融合的實踐中,往往呈現出“技術本位”取向[3],教師大多奉行“技術至上”主義[4],依據技術的功能特點為了用而用,往往忽視了實際的學生體驗和教學效果,違背了技術賦能教學的初衷。技術賦能指用信息技術改善學習績效[5],其與教學過程應是雙向滲透的,即技術能變革教學內容、方式與組織形式,教學反過來也能推動技術進化與創新[6]。而當前教學與技術適配性欠佳,主要體現在傳統課堂教學結構未實現根本性變革[7],使技術只能生硬疊加在教學內容上,無法真正融合。因此,技術賦能須從變革教學結構出發,才能真正促進教育技術與課程教學有效整合。

技術賦能以教育創新為導向,這種創新是宏大而整合的,是由無數教學微創新迭代演化形成的。而落到實踐上教學微創新的操作性更強,強調從細處著眼,發揮水滴石穿的累積效應。可見,教學微創新是技術賦能教學的一個重要切入點。化學實驗最能體現化學學科特征,其中探究性實驗更是能培養學生的創新思維和實踐能力,因此化學探究性實驗教學微創新的探索對于技術賦能化學教學尤為關鍵,借鑒教育領域對微創新的定義[8],可將技術賦能的中學化學探究性實驗教學微創新理解為:以學生為中心,以實現中學化學探究性實驗教學效果的改善與提升為目標,通過教育技術及相關實現設備的支持,對中學化學探究性實驗教學環節進行細微調整,以期在累積與整合中實現突破性發展的一種創新模式。

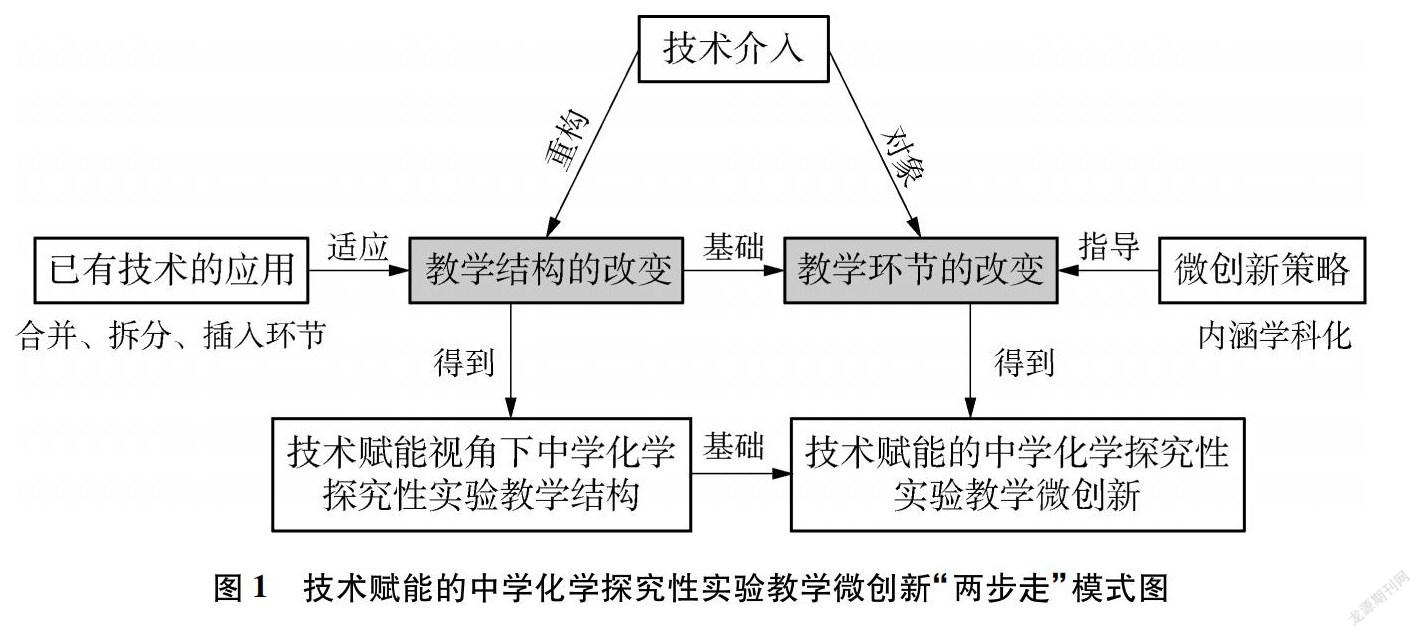

從定義上看,中學化學探究性實驗教學微創新改變的對象是教學的微觀環節。落到操作層面上,化學探究性實驗教學微創新應從實驗教學的結構體系著眼,在結構調整基礎上針對具體教學環節進行策略性的微創新,即“兩步走”模式(見圖1):首先改變教學結構,須明確技術介入會帶來教學結構的重構,如改變教學環節的構成及內涵;其次是在德魯·博迪和雅各布·戈登堡提出的微創新策略[9]指導下改變教學結構中的具體環節。微創新策略在設計“互聯網+”理念融合創新項目[10]、優化環境工程專業實驗教學環節[11]、改善微課課堂教學[12]、處理無機化學實驗三廢污染問題[13]等領域進行了應用實踐,推廣意義良好。因此,本文嘗試構建了技術賦能視角下的中學化學探究性實驗教學結構,基于微創新策略探索了技術賦能的中學化學探究性實驗教學微創新的有效路徑,并結合案例加以分析說明。

2技術賦能視角下中學化學探究性實驗教學結構的重構

教學結構即在某類教育思想、理論指導下,由教師、學生、教材、媒體四個教學要素相互作用形成的教學活動進程的穩定結構形式[14]。從定義上看,要重構教學結構,可從改變教育思想理論、教學要素互動關系兩個方面入手。相對而言,后者更能體現教學微創新的內涵,因此本文將從改變教學要素的互動關系出發,從教學環節角度考慮中學化學探究性實驗教學結構的重構。

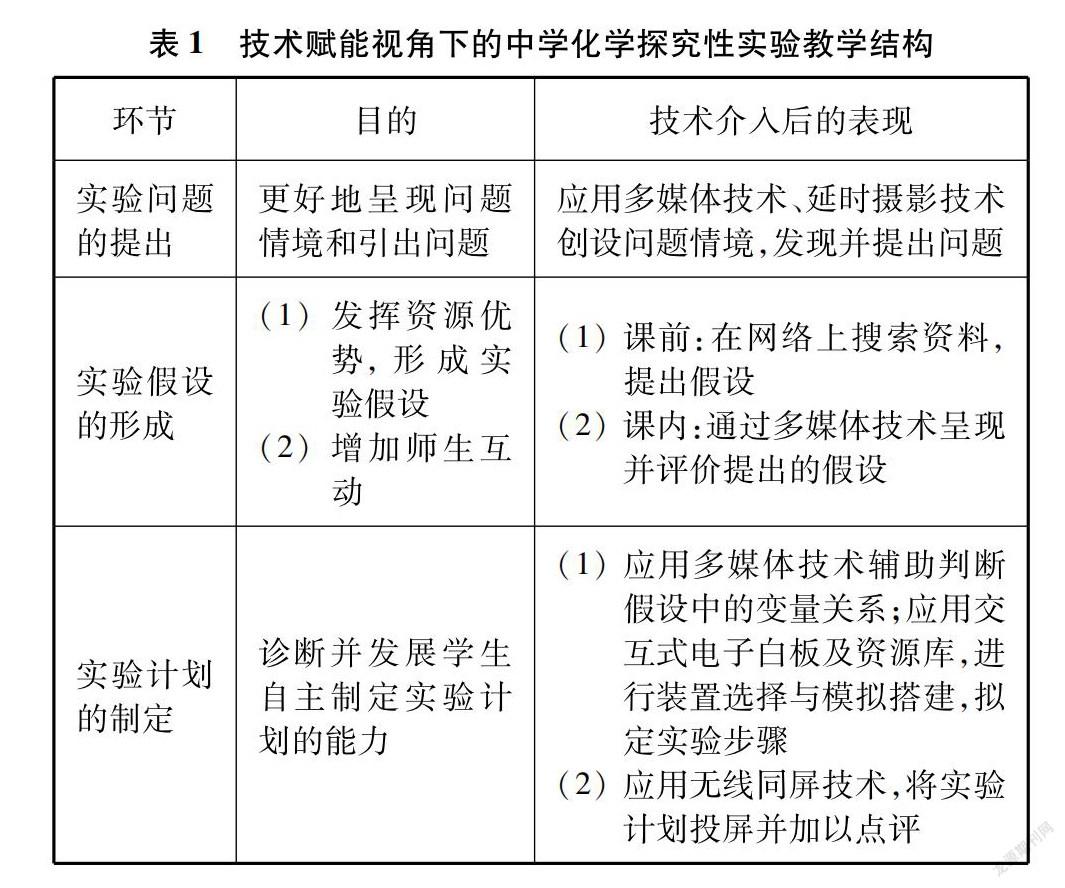

化學探究性實驗教學一般分為實驗問題的提出、實驗假設的形成、實驗計劃的制定、實驗計劃的實施、實驗結果的得出和實驗結論的形成與表達六個環節。經文獻調研,發現許多學者考慮到技術引進、教學目標轉變和教育理念融入,對化學實驗教學模式進行了探索:如基于混合教學平臺“雨課堂”,采用翻轉課堂模式將化學實驗教學分為課前、課中、課后三個階段[15];將虛擬仿真實驗鑲嵌于傳統實驗教學中,形成線上線下結合的模式[16];為實現教學目標從“培養適應能力”到“培養科學思維”的轉變,建立科學思維導向的探究性實驗與論文式報告相結合的實驗教學模式[17];在實驗教學中融入創客教育理念[18]和合作學習理念[19]等。不難看出,以學生為中心的化學實驗教學模式是大勢所趨。考慮到以學生為中心的教學原則和技術賦能的可推廣性,本文通過信息化視角,基于幾種已有技術的應用,為體現技術介入帶來的影響,對中學化學探究性實驗教學的一般環節進行重構,形成技術賦能視角下的中學化學探究性實驗教學結構。

首先,梳理中學化學探究性實驗教學一般環節中各環節的任務,從優化教學需求的角度考慮技術介入能夠改變什么、表現為什么。例如,在實驗問題提出環節,明確教學任務是創設情境、引出實驗問題,關鍵在于問題情境的呈現和問題的引出方式。在此基礎上通過合并、拆分、插入環節等方式重構教學結構,以適應技術介入。如利用數字化實驗能實現數據采集、呈現和處理一體化,因此實驗計劃實施與實驗結果得出環節可進行合并;利用多媒體技術能突破教學時間限制,因此可對實驗問題和假設提出環節進行拆分,在課前讓學生根據問題情境檢索資料、自主提出假設,強化學生的問題意識和證據意識;而利用無線同屏技術、多媒體技術、增強現實技術、熱成像技術、紅外光譜等對實驗結論的形成與表達環節進行形式拓展,促進學生充分交流討論和反思。至此,形成技術賦能視角下“實驗問題的提出-實驗假設的形成-實驗計劃的制定-實驗計劃的實施與實驗結果的得出-實驗結論的形成與表達”的中學化學探究性實驗教學結構,如表1所示。

3中學化學探究性實驗教學微創新策略設計

在重構中學化學探究性實驗教學結構后,對微創新策略進行學科化,據此指導實驗教學環節的優化。

3.1 微創新策略概述

德魯·博迪和雅各布·戈登堡提出了五條微創新策略,分別是減法策略、乘法策略、除法策略、任務統籌策略和屬性依存策略[8]。減法策略強調對系統內部部件的刪除,如耳機由聽筒、話筒和接線頭構成,刪聽筒即得麥克風,刪接線頭即得藍牙耳機;乘法策略強調對系統內部部件的復制,如復制手機顯示屏畫面以實現畫中畫;除法策略強調對系統內部部件的重組以實現功能性保留,如將銀行柜臺的存取款服務單列為ATM機;任務統籌策略強調給系統內部部件附加任務,如給燒烤架增設導流板以實現無煙化;屬性依存策略強調系統內部各部件的關聯,如在夜晚用手機掃描共享單車時攝像頭和手電筒同時開啟。

3.2 微創新策略的學科化

微創新策略強調在框架內有思路地創新,減法策略、乘法策略和除法策略注重剖析系統結構,找出目標部件并進行刪除、復制、重組等操作,再分析可行性;任務統籌策略和屬性依存策略更多關注到各部件的作用和關系。因此,要實現微創新策略在特定領域的遷移應用,須先將領域內系統結構剖解為獨立的不同部件,再嘗試對各部件進行刪除、復制、重組操作,并思考各部件的作用和關系,最后界定五條微創新策略在領域中改變的對象、操作和目的,即實現微創新策略的演繹,完成微創新策略內涵的學科化。

為使微創新策略更好地指導中學化學探究性實驗教學的技術賦能過程,將微創新策略對應中學化學探究性實驗教學活動進行內涵轉化,如表2所示。

在具體操作中,首先將實驗教學分解為教學目標、教學主體和教學中介三個組成部分,再繼續拆解為不同部件,例如教學目標含認知因素和非認知因素,教學主體含教師和學生,教學中介含教學內容和教學手段與方法。再針對各部件逐個分別嘗試運用五條微創新策略,如運用減法策略時,發現教學目標中認知因素和非認知因素都不能刪除,教學主體中可刪除教師以突出學生主體性,而教學中介中受現實因素限制可刪除部分教學手段。故將中學化學探究性實驗教學微創新中的減法策略進行內涵學科化,定義為:受實驗條件限制或有突出主體優先性的需要,刪除實驗教學中的某一構成要素(如教師、載體等)。以此類推,可分別對五條微創新策略的內涵進行學科化。

4微創新策略在技術賦能的中學化學探究性實驗教學中的應用

基于技術賦能視角下的中學化學探究性實驗教學結構,分析并針對結構內部各環節關鍵性訴求,靈活選用內涵學科化后的微創新策略,深入優化和改進實驗教學各環節,深度整合教育技術與實驗教學,以實現技術賦能的中學化學探究性實驗教學微創新。

4.1 實驗問題提出的微創新

實驗問題的提出環節側重于創設真實情境,傳統教學中因課時安排緊湊,教師常直接給出實驗目的,忽略了問題情境的創設,不利于學生問題意識培養和創新素養提升。對此,可運用乘法策略將多媒體技術和延時攝影技術整合進此環節,將聲音、畫面、文本有機結合,優化信息呈現方式,同時呈現化學宏觀、微觀、符號三重表征,充分調動學生感官,引導學生積極思考。

如在引入《探究鐵與硫酸銅置換反應的影響因素》問題背景時,由于反應速率慢、生成銅少且不易觀察溶液顏色轉變,影響實驗演示效果。此時,教師可利用延時攝影軟件事先拍攝鐵和不同濃度硫酸銅溶液的反應,使動態實驗過程可視化,學生能明顯觀察到隨著反應進行,銅在鐵上生長以及溶液顏色分層,造成強烈視覺沖擊。為減小介質擾動,實現銅的穩定生長,還可將水溶液替換為瓊脂凝膠,見圖2[20]。接著借助多媒體技術演示反應微觀過程,并展示反應方程式,幫助學生建立三重表征之間的聯系。最后,教師將素材打包通過網絡平臺發送給學生,鼓勵學生提出問題、通過查閱資料提出假設。學生觀看素材后,探究興趣和熱情被調動,根據反應現象的差異,發現值得探究的問題是“影響鐵與硫酸銅置換反應的因素有哪些”,以便后續實驗假設形成。

4.2 實驗假設形成的微創新

實驗假設的形成環節關注學生對假設可檢驗性的判斷。傳統教學中礙于時間問題,教師常將假設與問題一概而論,不利于學生獨立思考。對此,可讓學生課前查閱資料整理出假設合集,課上運用屬性依存策略將概念圖應用程序和交互式電子白板整合進此環節,能迅捷幫助學生增強知識點間的關聯,靈活遷移所學知識判斷假設可檢驗性。

如在探究《鈉與水的反應》時,學生已通過網絡了解到鈉與水會產生氫氣,但對原理一知半解,此時教師需引導學生從元素組成和氧化還原角度思考反應產物及檢驗方法。教師可利用交互式電子白板的圖庫功能和拖放功能,結合概念圖應用軟件設計選擇式、填寫式概念圖,幫助學生鞏固概念間的關聯[21]。如圖3,教師組織學生在電子白板上以拖拽和填寫方式完善概念圖,建立起知識點間的聯系,明確產物檢驗操作,以便后續實驗計劃制定。

4.3 實驗計劃制定的微創新

實驗計劃的制定環節側重于發揮學生的主體性和實驗計劃的呈現與評價,在實際教學中教師常直接展示實驗藥品、儀器和裝置圖,重點講解實驗操作要點和注意事項,雖規范了實驗操作、規避了實驗風險,但缺乏對學生實驗設計的訓練,不利于培養學生辯證性思維和發散思維。對此,運用減法策略將多媒體技術和交互式電子白板整合進此環節,教師僅需預設資源庫,學生自行判斷實驗變量、控制實驗條件,選取裝置并模擬搭建,經教師審核后制定實驗計劃,以充分發揮學生主體性;運用乘法策略將無線同屏技術整合進實驗計劃的呈現與評價過程,教師選取典型實驗計劃投屏,引導學生思考計劃優缺點、完善實驗計劃。

如在探究《實驗室制取氯氣》時,學生在明確方程式后需選取實驗裝置,包括氣體發生裝置、除雜裝置、收集裝置和尾氣處理裝置。學生在電子白板上自由拖動儀器,按照搭建裝置的順序和原則組裝成一套完整裝置,省時省力且便于試錯;白板支持拍照功能,可打印搭建好的裝置圖[22],方便學生后續實驗,見圖4。學生制定完實驗計劃后,教師采用無線同屏技術將實驗計劃投屏,就一些共性問題進行點評,保障計劃可行性。

4.4 實驗計劃實施與結果得出的微創新

實驗計劃的實施與實驗結果的得出環節,側重于學生自主實驗和教師輔助實驗。傳統教學中冗雜的實驗操作步驟和數據處理程序擠壓了思考時間,且教師很難一對一輔助學生實驗操作,存在實驗安全隱患。對此,教師應優化實驗數據采集手段,化繁為簡、去偽存真,注重提升學生實驗素養,同時要實時監控實驗進程,及時糾正錯誤操作。運用除法策略將數字化實驗、虛擬現實技術、熱成像技術等整合進實驗操作、現象觀察與數據采集環節,能實現數據的采集和處理一體化,培養學生的信息素養;運用乘法策略將無線同屏技術和眼動技術整合進實驗進程的監控中,能加強課堂監控,防止意外事故發生,并有效測試學生基本實驗能力,獲取教學改進的生理數據。

如在探究《氫氧化鈉和鹽酸的中和反應原理》時,學生可利用pH傳感器測定中和反應全過程的溶液pH值,見圖5[23]。pH傳感器可連接電腦自動繪圖,一改傳統實驗用pH計頻繁測定、描點作圖的低效數據處理過程。教師與學生共同加工處理信息,明確圖上橫縱坐標、拐點、圖線趨勢所表達的含義及反映的過程,促使學生理解反應原理。

4.5 實驗結論形成與表達的微創新

實驗結論的形成與表達環節側重于學生合作意識的培養和科學視野的拓展。傳統教學中學生僅通過一次實驗得到初步結論。對此,教師應提供合作交流平臺,結合多方證據,組織學生對實驗初步結論進行修正。運用乘法策略將無線同屏技術整合入實驗結論的交流討論中,可同時呈現不同學生的實驗結果,幫助學生反思并了解實驗局限性和成功的關鍵;運用任務統籌策略將熱成像技術、紅外光譜和增強現實技術整合入實驗結論的完善中,可借助多方證據佐證最終結論,讓學生感悟化學學科的嚴謹性;運用除法策略將電腦應用軟件整合入實驗結論的表達中,學生使用Word、Excel、Origin、ChemDraw等應用軟件[24],能大幅提高數據處理效率,減少人為誤差,優化實驗報告的呈現,便于教師批改與反饋。

如在探究《乙醇分子的結構》時,學生不確定乙醇結構是醇式還是醚式,實驗發現乙醇與鈉反應產生氫氣,經分析1?mol醚式結構最多產生3?mol氫氣,而1?mol醇式結構最多產生2.5?mol或0.5?mol氫氣[25]。通過定量測定氫氣證實了醇式結構存在,但證據說服力不足,難以避免偶然性,此時教師可讓學生回憶鈉的保存方式,誘導學生得出鈉不能與C-H鍵反應,再展示乙醇的紅外光譜圖,科普O-H鍵存在特征吸收峰,借助紅外光譜的分子指紋功能進一步驗證實驗結論。

5總結與展望

本研究為實現技術賦能的中學化學探究性實驗教學微創新,提出了與技術賦能相適應的中學化學探究性實驗教學結構,并基于內涵學科化后的微創新策略進行了技術賦能的中學化學探究性實驗教學微創新探索。本研究僅提供了一種框架性、參考性的思路指導,在實際教學實踐中教師可結合技術應用現狀、教學情況和教學需求對實驗教學結構作進一步調整、優化,或對微創新策略的學科化內涵再界定,以便更有效、深刻地實現教育技術與課程教學的整合。希望隨著教育信息化的大力推進,教育技術的普及與應用漸入佳境,相關評價體系也趨于完善,能更好地考察微創新策略指導技術賦能課程教學的效果。

參考文獻:

[1]余勝泉.推進技術與教育的雙向融合——《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》解讀[J].中國電化教育,2012(05):5-14.

[2]何克抗.我國教育信息化理論研究新進展[J].中國電化教育,2011(01):1-19.

[3]曹樹真,付楊,陳德鑫,吳長泰.從技術植入到生態優化:信息技術賦能課堂教學的范式轉型[J].中國電化教育,2021(12):103-110.

[4]張嘉楠,李彥敏,張小紅.智能時代教育技術變革的邏輯理路與指向研究[J].中國電化教育,2021(12):48-54.

[5]張國云,楊文正,趙梅.“技術賦能學習”視域下新興技術在教育APP中的應用前瞻分析[J].中國電化教育,2018(10):107-117.

[6]萬昆,任友群.技術賦能:教育信息化2.0時代基礎教育信息化轉型發展方向[J].電化教育研究,2020,41(06):98-104.DOI:10.13811/j.cnki.eer.2020.06.014.

[7]何克抗.如何實現信息技術與學科教學的“深度融合”[J].教育研究,2017,38(10):88-92.

[8]胡姣,祝智庭.技術賦能的教學微創新:教師教育智慧的實踐場[J].中國電化教育,2021(08):99-109.

[9]德魯·博迪,雅各布·戈登堡,鐘莉婷.微創新:5種微小改變創造偉大產品[M].北京:中信出版社,2014.

[10]張新風,陳姝佳,郭宇歌,張娟霞,張淑梅,岳圣茹,郭獻章.基于“微創新”理論的實踐教學模式探索[J].實驗技術與管理,2018,35(12):32-35+39.

[11]王玉杰,胡勁召,盧徐節,黃元.“微創新”策略應用于實驗教學研究[J].教育現代化,2020,7(29):162-165.

[12]劉文彬,付沙,楊波,陳智利,閻綱.微創新策略在微課課堂教學中的應用研究[J].成都師范學院學報,2018,34(10):49-53.

[13]楊惠芳,董維超,任書霞,郭獻章.創新思維理念指導下的無機化學實驗教學改革[J].實驗技術與管理,2019,36(02):204-207+230.

[14]何克抗.關于教學結構與教學模式的論述——《信息技術與課程整合——深化學科教學改革的根本途徑》(節選)[J]. 中國教育科學,2011,000(001):9-11.

[15]陳煜,胡潔,朱一鑫,朱蕓瑩,柏松,魏嫻.基于雨課堂平臺的有機化學實驗翻轉課堂教學模式的研究與實踐[J].化學教育(中英文),2019,40(14):32-36.DOI:10.13884/j.1003-3807hxjy.2018100021.

[16]葉紅,何蘇萍,陳云,俞松林.“線上線下”結合的化學實驗教學模式改革[J].化學教育(中英文),2018,39(22):37-41.DOI:10.13884/j.1003-3807hxjy.2018030089.

[17]李馨,王海星,張勝紅.科學思維導向的物理化學實驗教學模式[J].化學教育(中英文),2020,41(14):37-41.DOI:10.13884/j.1003-3807hxjy.2019050154.

[18]彌佳杉,王曉麗.基于創客教育理念的高中化學實驗教學模式探究[J].內蒙古師范大學學報(教育科學版),2019,32(08):94-98.

[19]張潤杰.基于合作學習的化學實驗教學模式探究[J].實驗技術與管理,2019,36(05):184-187+211.DOI:10.16791/j.cnki.sjg.2019.05.042.

[20]李娟,凌一洲,李德前.利用延時攝影技術觀察銅鐵置換反應[J].化學教學,2019(10):67-69.

[21]余薇薇,蔣紅霞,冉鳴.基于信息技術的化學概念圖教學初探[J].化學教育,2011,32(03):49-51+66.

[22]劉水峰.交互式電子白板在初中化學課堂教學中的應用[J].化學教與學,2013(02):47-48.

[23]王鋒,孫宇昆,邱鷺珊.例談手持技術在化學信息素養培養中的應用[J].化學教與學,2011(01):76-77.

[24]武海,凡素華,張宏,金曉艷,盛良全,黃德乾.現代教育技術在大學化學實驗教學中的應用[J].化學教育,2016,37(08):33-36.DOI:10.13884/j.1003-3807hxjy.2015030105.

[25]劉狄.化學探究教學的選題與活動設計——“乙醇分子結構推斷”探究活動設計的案例及分析[J].湘潭師范學院學報(自然科學版),2004(02):117-121.