大概念統領下“化學能與電能”單元教學設計與實踐

夏添

摘要:從“能量轉化”視角抽提大概念統領必修2“化學能與電能”的單元教學,從而實現知識關聯、認識思路、核心觀念的結構化。教學中以真實情境為載體,在實際問題“如何讓小車跑起來”“小車為什么能跑起來”及“如何讓小車跑得更好”的解決過程中發展學生對原電池模型的逐層認識,進而促進學生核心素養的發展。

關鍵詞:大概念;化學能與電能;單元教學;教學設計

普通高中化學課程標準(2017年版)(以下簡稱新課標)明確指出學科課程應“重視以學科大概念為核心,使課程內容結構化”?[1];“教師在組織教學內容時應高度重視化學知識的結構化設計,充分認識知識結構化對于學生化學學科核心素養發展的重要性”?[2];近幾年以學科大概念為統領進行單元教學設計已經成為研究熱點之一。張星華[3]對2010~2020高中化學“化學能與電能”教學設計進行了文獻分析,并從教學目標設置、教學內容組織、情境素材的選擇等對文獻進行了梳理。從現有文獻看,較少關注大概念統領下的“化學能與電能”單元教學,鑒于此,本文以真實問題情境“如何讓小車跑起來——小車為什么能跑起來——如何讓小車跑得更好”為主線,探討大概念統領下“化學能與電能”單元教學設計過程。

1??“化學能與電能”單元教學所蘊含的大概念

從新課標看:在高一必修階段 “化學能與電能”隸屬于新課標主題3:物質結構基礎與化學反應規律中“化學反應與能量轉化”部分。新課標明確指出:“知道化學反應可以實現化學能與其他能量形式的轉化,以原電池為例認識化學能可以轉化為電能,從氧化還原反應的角度初步認識原電池的工作原理。”教學策略應“發揮重要知識的功能價值,幫助學生發展認識化學反應的基本角度,形成基本觀念”?[4]。

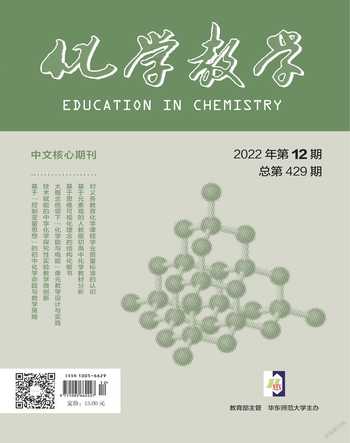

“當事物發生變化或被改變時,會發生能量的轉化,但是在宇宙中能量的總量總是不變”?[5]是《科學教育的原則和大概念》一文10個科學大概念中 “能量”概念的內涵闡述。化學能與電能的轉化作為能量轉化的重要形式,是在化學能與熱能基礎上對化學反應的認識角度和認識內容的進一步豐富,教學中有必要從“能量”的視角梳理“化學能與電能”教學內容。2019年出版的人教版高中化學必修(第二冊)教材[6](以下簡稱新教材)中有關化學能與電能的內容主要包括:原電池及其工作原理,簡易電池的設計與制作(原電池構成要素及其性質、作用的探討),化學電池(鋅錳干電池、鉛酸蓄電池的簡單認識);形成與能量相關的主要觀念有:①氧化還原反應伴隨著電子的轉移,利用氧化還原反應能實現化學能轉化為電能②原電池裝置將氧化、還原反應在不同區域進行,實現了化學能向電能的轉化③原電池電極材料、電解質溶液的組成及狀態、電池連接方式等可以影響化學能轉化為電能的效率。基于此,以“當事物發生變化或被改變時,會發生能量的轉化,但是在宇宙中能量的總量總是不變”這一大概念為統領,從轉化形式、轉化原理、轉化裝置、轉化效率等能量視角對相關內容進行“自下往上”的梳理,從而形成大概念統領下“化學能與電能”單元教學知識框架(見圖1)。教師通過融入真實情境的、關注學生知識結構化和認識思路結構化的教學,實現促進學生核心素養的發展的目的。

2?單元教學目標及教學整體思路

2.1學情分析

學生通過初三的學習,知道物質發生化學變化時伴隨有能量變化,認識到通過化學反應獲得能量的重要性;通過高一的學習,認識到氧化還原反應的本質是電子轉移;通過化學能與熱能的學習,認識到化學反應中化學鍵的斷裂和形成是化學反應中能量變化的本質原因;同時學生還形成了一定的元素觀、轉化觀、微粒觀、能量觀等,但對實驗的觀察、探究、設計能力還不足,還需發展對原電池本質的理解,進一步豐富對能量轉化形式、能量轉化途徑和條件的認識。

2.2單元教學目標及課時分配

基于上述分析,以大概念統領的單元教學設計,核心是從能量轉化角度建立認識化學反應的思路,進而促進學生建構并運用原電池認識模型。在單元整體目標定位上拆解兩個課時,并設計遞進性的分課時目標,其相互關系見圖2。

2.3單元教學整體思路

基于單元教學目標,本單元教學設計通過“小車動起來”真實情境的挖掘,引導學生在實際問題“如何讓小車跑起來”“小車為什么能跑起來”及 “如何讓小車跑得更好”的提出與解決過程中,發展學生系統、微觀、動態的認識過程,認識研究對象的本質特征、構成要素及其相互關系,并最終促使學生綜合運用所學知識認識、解釋實際問題。

3大概念統領下“化學能與電能”單元教學設計中幾個關鍵環節的處理

3.1選用真實的大情境引領學生發展對大概念的認識

大概念的抽象、復雜及結構化必然導致學生認識上的困難,在教學上將大概念與真實情境有機融合,能有效降低學生認識難度。只有在真實情境下運用某種或多種知識完成特定的任務,才能評估關鍵能力、必備品格與價值觀念[7]。單元教學中的真實大情境,一要突出“大”,以一個大情境貫穿單元教學始終,學生能夠依據大情境自主設計實際問題、解決實際問題,即知道要干什么,應該怎么干。這種大情境區別于老師為了引入下個活動拋出的零散情境,“戴帽子”的情境,應真正能引領學生系統地、深入地進行思考和知識建構;二要突出“真實”,既能將課程與真實生活或生產建立聯系,又能讓學生在大情境中開展活動、完成特定任務。基于此,本單元教學中,選取貼近學生生活的 “小車動起來”為情境貫穿單元教學始終,在教學中開展了系列真實問題的研究活動,這些問題間有一定的層次性和邏輯結構,符合學生對陌生項目解決的認知思路,體現了相關知識在解決生產生活中問題的應用價值,有效促進學生建立原電池的認識模型及運用認識模型解決實際問題(見圖3)。

3.2在原理教學的起始課,要依托大概念建立結構化認識

能量觀是化學學科中的重要觀念。在必修階段,化學能與熱能、化學能與電能共同豐富了學生對化學反應中能量變化的認識角度和認識內容。以能量觀統攝化學能與電能單元教學,尤其在教學的起始課,依托大概念,以“能量觀”的視角將原電池原理知識融入到“化學反應可實現化學能轉化為電能”、“能量轉化需要一定的裝置,原電池是實現化學能轉化為電能的裝置”、“能量的轉化是有條件的,改變條件可影響化學能轉化為電能的效率”這樣的學科概念中(見表1),能有效促進學生學科知識、認識思路及學科觀念的結構化(見圖4)。

3.3在模型應用階段,通過探究實踐、反思內化實現對大概念的深入

學生大概念的形成不是一蹴而就的,需要在不同教學內容、不同教學情境下反復建構,不斷豐富。通過大概念統領下課時1原電池原理的學習,學生認識了原電池模型,識別了原電池的構成要素,形成了基本的“能量觀”,但這些思想方法、認識視角和思維方式需要在實踐中反復內化。課時2以“如何使小車跑得更好”為核心任務引導學生探索化學電源(見表2)。學生在“做中學”,利用原電池原理和構成要素改進裝置,探究提高電池效率的方法,并以此為基礎探索認識燃料電池、設計干電池。在反復應用已有知識綜合分析和解決實際問題的過程中,學生的知識、方法、觀念得到相互支撐和遷移應用,實現了對大概念的深入理解。

4單元教學效果與實踐反思

4.1教學效果分析

通過紙筆測試、訪談等手段對本節課進行了測查。

1.下列裝置能讓電機驅動小車(如下圖所示)動起來的是(??)

評價目標:能建立鋅銅原電池各部分與原電池構成要素(電極材料、電極反應物、離子導體、電子導體)的關聯。

2.下列四個常用電化學裝置的敘述錯誤的是![]()

![]()

A.圖 I所示電池中,電子從鋅片流出B.圖 II所示干電池中石墨作負極C.圖 III所示電池為二次電池D.圖 IV所示氫氧燃料電池能將化學能轉化為電能

評價目標:能用原電池原理或構成要素分析解釋實驗室或生產生活中的常見現象(如水果電池、干電池、鉛蓄電池、燃料電池等)

3.簡易氫氧燃料電池示意圖如右圖所示,下列說法中不正確的是

A.電流從b經導線流向a

B.電子從a經導線流向b

C.通入H2的石墨電極為負極,發生還原反應

D.b電極上發生的反應為:O2+ 4H++ 4e-= 2H2O

評價目標:能推測簡單原電池的工作原理(電流方向和離子移動方向,預測電極反應及現象、書寫電極反應式)。

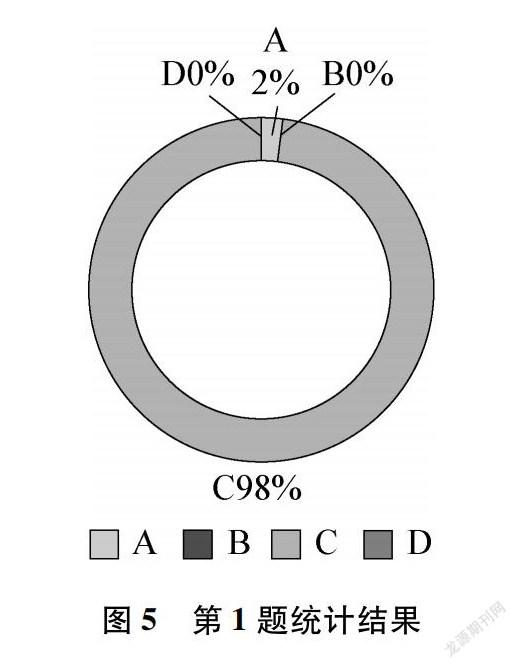

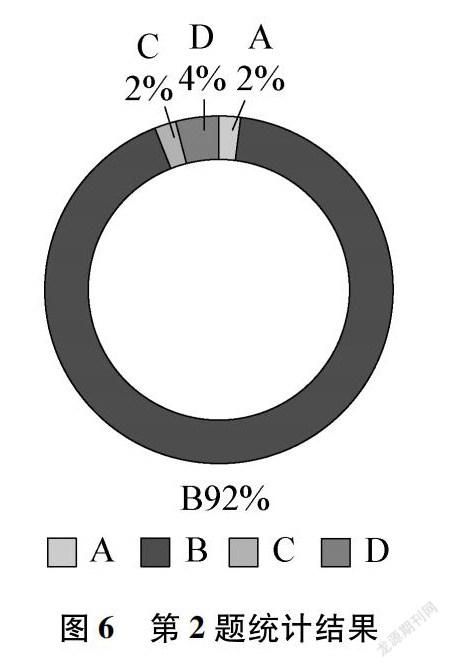

課程結束后利用共發放50份問卷,回收47份,統計結果如下圖5~圖7:

從測試結果看學生清晰了原電池構成要素(電極材料、電極反應物、離子導體、電子導體)的關聯,并能夠較好地運用原電池認識模型解決實際問題。

從訪談情況看,學生印象最深刻的是利用化學反應讓小車動起來的過程;絕大多數同學都談到知道了日常電池中能量轉化的過程,并且知道通過不斷改進裝置要素還能提高電池的工作效率。從以上測查結果看,學生較好地完成了預定教學目標。

4.2教學實踐反思

4.2.1大概念的提煉要聚焦學科本質

何彩霞[8]教授提出可從以下幾方面來分析和把握化學大概念:一是指向化學學科的研究對象與基本問題; 二是指向化學學科的研究方法與認識方法; 三是指向化學學科研究的目的與價值。以大概念統領單元教學,除了要求教師更全面、更整體把握課程與教學內容以外,還要求教師不斷挖掘教學內容背后更本質的思想方法。化學反應作為化學研究的重要對象,其物質變化過程中伴隨著能量的變化。“化學能與電能”承載著學生以能量觀認識化學反應的新視角,從“能量轉化”角度提煉單元教學大概念,并以此建立結構化認識,將有助于學生對知識深層次的理解和建構。

4.2.2單元教學內容應服務于大概念的形成

單元教學過程是學生形成大概念的過程,因此,教學內容要為大概念的形成服務,為學生核心素養的發展服務。原電池教學中,可涉及的教學內容、教學情境是非常豐富的,在教學中,要舍得放棄與大概念形成不緊密的教學素材和內容;如,本單元的教學設計中,放棄了原電池中離子遷移方向可視化探究、自制干電池等學生探究活動,加大了促進概念形成的活動設計,如:搭建裝置讓小車動起來(見圖8)、設計學生活動探究提高電池效率的方法(電解質種類及濃度、電極材料插入深淺、兩極間的距離、電極串并聯連接方式等要素)。 以大概念為統領,指導教學設計,使學生活動緊緊圍繞能量轉化方式、能量轉化裝置、能量轉化條件、能量轉化效率展開,能有效促進能量轉化觀念建構,促進學生核心素養的發展。

大概念統領下的單元教學嘗試,既能引發老師凝練學科知識、聚焦學科本質,又能促進學生建構結構化知識體系,發展核心素養,在嘗試之余,還需要我們不斷實踐、反思、再實踐。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2020:4.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:71.

[3]張星華. 高中化學“化學能與電能”教學設計分析——基于2010~2020年的文獻梳理 [J].湖北:新智慧,2021,25(24):101-102.

[4]中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:19.

[5]溫?哈倫.科學教育地原則和大概念[M].韋鈺,譯.北京:科學普及出版社,2011.

[6] 王晶,畢華林主編.普通高中教科書?化學必修第二冊?[M].北京:人民教育出版社,2019,36-41.

[7] 崔允漷. 學科核心素養呼喚大單元教學設計[J].上海:上海教育科研,2019,38(4):1.

[8]何彩霞. 化學學科核心素養導向的大概念單元教學探討[J].上海:化學教學,2019,41(11):44-48.