初中生化學宏微結合能力水平潛在轉變發展軌跡的實證研究

黃郁郁 王后雄

摘 ?要:基于Rasch模型開發初中生宏微結合能力水平測評工具,對武漢市九年級學生進行跨時間點施測,基于潛在轉變模型探討化學成績等因素對初中生宏微結合能力水平潛在轉變發展軌跡的影響,對教學和研究提供了數據支撐和方法借鑒。

關鍵詞:初中生;宏微結合能力;潛在轉變;學業質量

化學是研究物質的組成、結構、性質、轉化及應用的一門基礎學科,其特征是從分子層次認識物質,通過化學變化創造物質。Johnstone將微觀和宏觀通過符號這個橋梁進行了聯系,為化學三重表征的研究開啟了先河[1]。房宏較早提到了培養學生宏微結合能力[2]。宏微結合不是宏觀和微觀二者的簡單疊加,而是在內涵和外延上有機統一的整體[3]。基于化學學科特征,從宏微結合角度解決問題,主要體現在三重表征的思維方式[4]。綜合已有研究,將化學宏微結合能力界定為:運用宏觀、微觀、符號等多種思維加工與知識表征方式,從宏觀和微觀相結合的視角探究物質及其變化規律,從而解決問題的能力。

初中生化學宏微結合能力無法直接測量,屬于潛在變量,只能通過統計程序分析測算。目前國內外學者對初中生化學宏微結合能力水平等級有數據收集[5],大多是通過建測評框架、開發測評工具,對宏微結合能力水平進行劃分并研究其影響因素,缺乏對宏微結合能力水平縱向追蹤研究的實證數據和研究模型。

潛在轉變分析(Latent Transition Analysis,LTA)是在潛在類別分析(Latent Class Analysis,LCA)基礎上進行縱向拓展的概率統計模型,已被應用于心理學和社會科學等領域的研究,如兒童情緒和認知的成長過程,青少年不良行為和心理問題隨時間的發展,臨床和心理疾病的追蹤治療等諸多方面[6][7]。相對于傳統的根據分數線將學生進行“一刀切”的水平劃分,潛在轉變模型作為一種縱向追蹤模型,可以為初中生化學宏微結合能力水平的變化趨勢進行預測和干預提供了實證支撐。

1 初中生宏微結合能力水平測評工具開發

1.1 模型介紹

1.1.1 Rasch模型

Rasch模型是用來測評潛在特質的概率模型,其基本原理是特定的被試對特定的項目作出特定反應的概率可以用個體能力與項目難度的一個簡單函數來表示。Rasch模型允許使用者生成一個既可以測評項目難度,又可以測評被試能力的等距量尺。基于Rasch模型,依據開發的測評工具對學生進行測試,并對分析結果進行反復修正,直至達到Rasch模型的參數要求,最終開發出一套信度和效度良好的初中生化學宏微結合能力水平測評工具(見圖1)。

1.1.2 潛在轉變模型

潛在類別分析(LCA)是用以探討潛在變量的一種模型化的分析技術,屬于一種聚類分析技術。被劃分到同一類別的所有被試在所有項目上的正確作答率都被認為完全一樣的,即將該類型被試視為同質的[8]。通過測評工具施測,用Mplus?7.4 對收集的數據進行處理,可以將學生在宏微結合能力水平上的個別差異以質性的類別差異顯現出來。潛在轉變分析(LTA)是在潛在類別分析(LCA)基礎上建立起來的高級統計學技術,它不僅可以區分不同的發展趨勢類別,還可以估計出每個類別中的個體數及所占總體概率的大小和每個類別的平均發展軌跡等。

初中生化學宏微結合能力水平潛在轉變研究技術路線見圖2所示。分別以T1時間點、T2時間點兩次測試成績作為外顯反應指標變量,建立潛在類別模型,確定最佳潛在類別數。在T1時間點至T2時間點的時間段,根據潛在轉變率分析不同潛在轉變組的轉化情況,以性別和化學成績為自變量,宏微結合能力水平轉變類型為因變量,采用多元Logistic回歸進行潛在轉變概率的影響因素分析和預測。

1.2 測評對象選擇

為了對初中生宏微結合能力水平測評工具進行檢驗和修正,在武漢市選取部分九年級學生進行兩輪施測,第一輪測試共發放試卷535份,回收試卷533份,回收率為99.63%,其中男生270人,女生263人。第二輪測試共發放試卷527份,回收試卷522份,回收率為99.05%,其中男生259人,女生263人。

獲取學生近期三次化學測試成績,求出平均值并從高到低排序,前27%劃分為化學成績優異,中間46%劃分為化學成績中等,后27%劃分為化學成績較低[11],分別賦值3、2、1,考察化學成績對學生宏微結合能力水平潛在轉變的影響。

1.3 測評工具設計

依據和《義務教育化學課程標準(2022年版)》[9]中對化學宏微結合知識學業質量的描述,結合學習進程理論,由低到高把初中化學宏微結合知識劃分了四個水平等級。參考課程標準以及武漢市近幾年中考試卷,共設計了20道試題,邀請大學教授、特級教師、教研員和骨干教師對試題及水平等級進行了審核。各試題考查內容均為初中生化學宏微結合能力相關內容。水平1的試題包含了Q1、Q2、Q3和Q9;水平2的試題包含了Q4、Q5、Q6、Q11、Q15和Q17;水平3的試題包含了Q7、Q8、Q10、Q12、Q13和Q14;水平4的試題包含了Q16、Q18、Q19和Q20。以第20題為例,測評工具題型及能力水平分布如表1所示,試題解讀如下。

【Q20】某同學對某地工業廢水(含有硫酸和鹽酸)中的H2SO4進行測定。取50g該廢水于燒杯中,小心加入BaCl2溶液,充分反應,實驗過程中,生成沉淀的質量與滴入BaCl2溶液的質量關系如右圖所示,通過計算求50g該廢水中H2SO4的質量分數。

此題以工業廢水的檢測為情境,要求學生從宏觀上掌握酸和鹽的反應,從微觀上認識硫酸根離子和鋇離子的結合,以宏微結合的視角看待化學反應。根據圖像的變化趨勢基于證據進行推理,對宏微結合能力水平要求較高,劃分為水平4。

1.4 測評工具檢驗

按照賦分標準對回收的試卷進行評閱,在Excel 2010 中輸入數據進行預處理,再用Winsteps 3.66對初測數據進行信度分析、擬合度與誤差分析、項目-被試對應以及單維性檢驗,以考究測評工具質量,利用SPSS 25.0 進行描述性與差異性檢驗。修正后測評工具的項目(item)與學生(person)整體統計結果見表2所示。

本測評工具的項目信度均大于等于0.80,屬于理想信度。原始的項目分離度為11.56,修正后的分離度為12.45,說明本測評能較好地區分不同能力水平的被試。在單維性檢驗中,測評的20個項目的首成分殘差特征值是1.70,符合單維性要求的1.40-2.10之間的測量學標準[10]。項目難度值在-1.04至1.66之間,難度均值為0.00,難度標準差在0.04至0.10之間,各試題難度適中。項目內部擬合度在0.81至1.22之間,基本符合測評對試題擬合度的要求。項目-被試對應顯示,各項目的難度和分布均勻分散,被試的水平分布基本符合正態分布規律。總體而言,修正后的測評工具在統計指標的許可范圍內,基本可以反映學生的能力分布。

2 初中生宏微結合能力水平潛在轉變分析

2.1 測評對象選擇

采用整群抽樣的方法,分別在2021年3月19日(以下簡稱T1時間點)和2021年6月2日(以下簡稱T2時間點)對武漢市部分九年級學生進行測試。追蹤研究必須保障是同一批被試和同一測驗(或平行測驗),然而平行測驗在學科測驗中幾乎無法做到,由此帶來的誤差可能比重復測量引發的練習效應更嚴重。因此在這兩次測試中,打亂試題及選項順序,盡可能降低練習效應。同時參加兩次測試的學生541名,其中,男生268人,女生273人;兩次測試的克隆巴赫Alpha值分別為0.77和0.81,信度均較好。

2.2 描述性與差異性檢驗

采用Mplus 7.4對T1時間點、T2時間點兩次測驗數據進行潛在類別分析(LCA)和潛在轉變分析(LTA)。采用SPSS 25.0對測驗數據進行描述性與相關性分析、差異檢驗、多元logistic回歸分析等。表3顯示,學生宏微結合能力成績隨時間推移逐漸上升,且在兩個時間點上得分差異顯著。

2.3 潛在類別數目確定

表4呈現了T1時間點和T2時間點不同類別數量潛在類別的模型擬合指標和熵值,AIC、BIC和aBIC值隨著類別數目的增多不斷減小,當模型達到2類別時,BIC 和AIC 值最小,表明2類別模型與數據擬合最佳,熵值較大(Entropy>0.8),且LMRp和BLRTp似然比檢驗均具有統計學意義[12]。綜合考慮模型簡潔性與準確性,選取2類別潛在轉變模型。

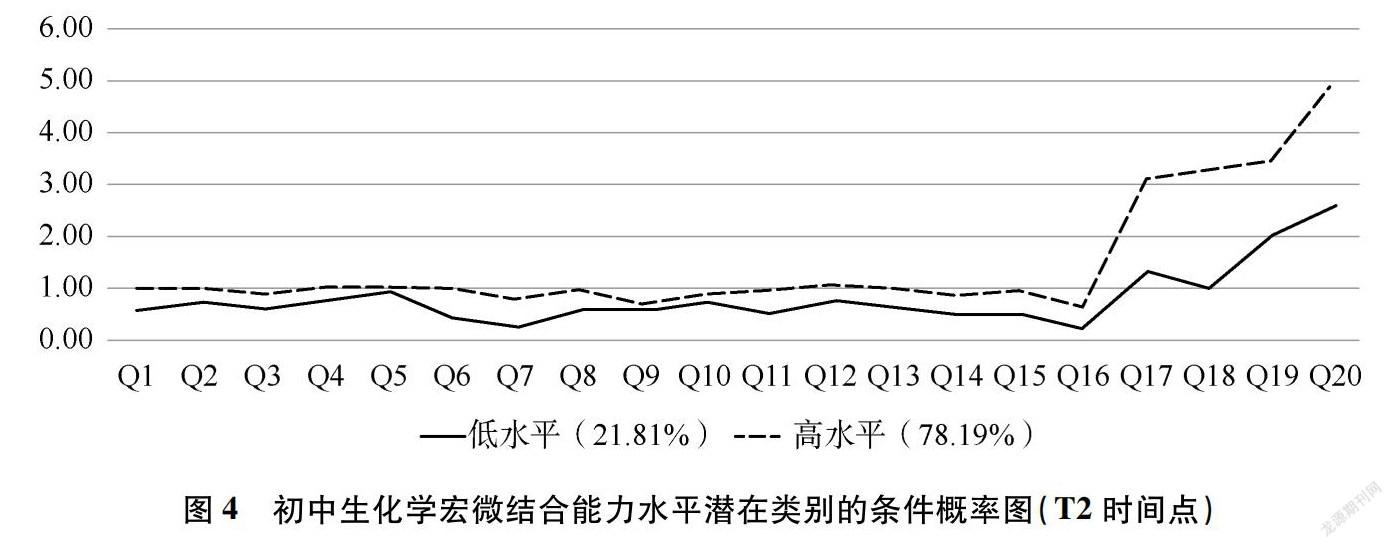

兩個時間點的初中生化學宏微結合能力水平潛在類別的條件概率圖如圖3和圖4所示。在T1時間點,第一類別學生(34.75%)在各試題上的得分均低于第二類別學生(65.25%)在各試題的得分。T2時間點,第一類別學生(21.81%)在各試題的得分均低于第二類別學生(78.19%)在各試題的得分。根據各試題的條件概率,將第一類別命名為“低水平”,將第二類別命名為“高水平”。

用Mplus 7.4 以不添加任何協變量的潛在模型來分析不同水平組的學生的變化情況,2×2轉變矩陣的對角線表示學生在兩個相鄰時間點保持原潛在狀態的概率,如表5所示。高水平的學生保持原組的概率為57.30%,低水平的學生保持原組的概率為19.60%。低水平的學生往高水平的轉變的概率為80.40%,高水平的學生往低水平轉變的概率為42.70%。

引入潛在轉變數據分析方法擬合初中生化學宏微結合能力水平發展軌跡的潛在類別,根據2×2的潛在轉變模式最終確定了四種類別的宏微結合能力水平發展軌跡,分別命名為低水平穩定組(53人)、低轉高水平組(220人)、高轉低水平組(111人)和高水平穩定組(157人)。

3 初中生化學宏微結合能力水平潛在轉變及影響因素分析

3.1 初中生宏微結合能力水平潛在轉變的跨時間效應

T1時間點,四種潛在轉變模式下學生宏微結合能力水平潛在轉變部分回歸圖見圖5所示,學生的化學宏微結合能力水平分布在左右兩端,主要集中在-0.8和1附近,處于較低水平和處于較高水平的學生人群相對集中。武漢市初中生從九年級上學期開始學習化學知識,次年三月左右結束新知識學習。T1時間點時,學生剛學完初中化學知識,一部分學生在化學宏微結合能力水平占據一定優勢,處于比較高的水平,另一部分同學處于相對較弱的水平,兩極分化現象較明顯。

T2時間點,四種潛在轉變模式下學生宏微結合能力水平部分回歸圖見圖6所示,學生的化學宏微結合能力水平在0左右兩邊呈正態分布。在這三個月的復習過程中,通過專題復習,學生對宏微結合相關知識掌握得更加牢固,能更清晰地認識物質的宏觀組成與微觀結構,化學變化有新物質生成,其本質是原子的重新組合,并遵循一定規律。在知識復習和習題訓練的過程中,學生逐步形成了從宏觀、微觀、符號相結合的視角探究物質及其變化規律的認知方式,宏微結合能力水平趨于同質化,兩極分化現象明顯減弱。

3.2 不同潛在轉變模式下性別差異分析

四種潛在轉變模式的學生人數在性別上的分布見表6所示,數據顯示,性別×潛在轉變模式的卡方檢驗結果顯著(χ2=37.14,p<0.01)。男生更容易穩定在高水平或由低水平轉向高水平,女生更容易穩定在低水平或由高水平轉向低水平。

有研究表明,學生智力水平高低與性別無顯著相關,但學業成績與性別有顯著相關。男生在理科科目的學習上更占優勢,女生在文科科目的學習上更占優勢[13]。學者們從生理結構、成就目標、歸因模式、社會期待等方面合理解釋了產生這種現象的原因。化學宏微結合知識的學習對空間知覺和空間視覺化能力要求較高,男生更擅長對微觀粒子進行抽象理解,用符號進行表征,以宏微結合的視角認識化學變化。

3.3 不同潛在轉變模式下化學成績差異分析

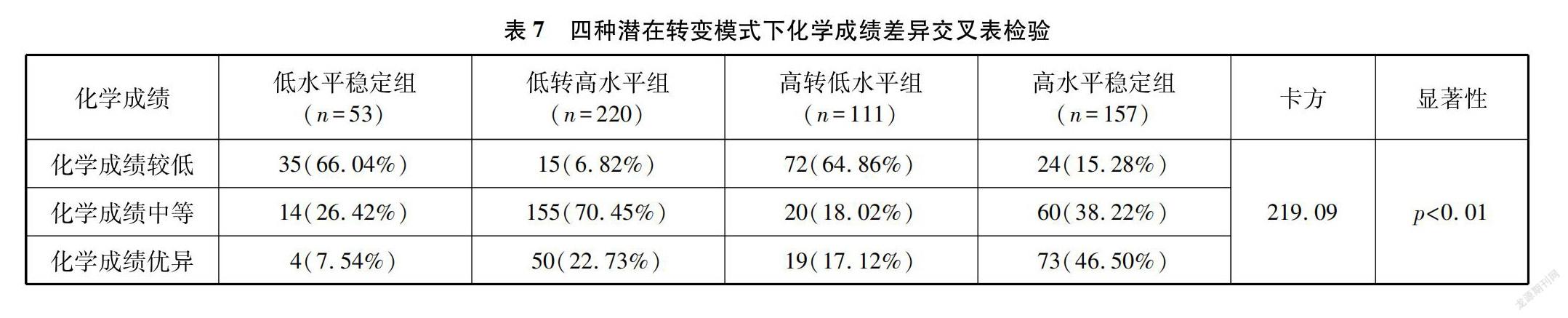

四種潛在轉變模式的學生人數在化學成績的分布見表7所示,數據顯示,化學成績×潛在轉變模式的卡方檢驗結果顯著(χ2=219.09,p<0.01)。化學成績較低的學生更容易穩定在低水平或從高水平降到低水平。化學成績優異或中等的學生更容易穩定在高水平或從低水平升到高水平,且在低轉高水平組所占人數比例最大的是化學成績中等的學生(70.45%)。

“化學觀念”反映了化學學科核心素養的學科特質,以宏微結合的視角認識物質及其變化,形成化學觀念,為學生掌握化學知識體系,結合化學學科特征解決實際問題提供了可能。“科學思維”“科學探究與實踐”“科學態度與責任”體現了作為科學課程重要組成部分的化學學科核心素養的領域特質,基于證據推理、建構模型等對學生化學宏微結合能力水平提出了更高的要求。從不同素養維度均衡發展,提升化學成績,能有效促進學生化學宏微結合能力水平的發展。

4 結論與啟示

通過對初中生不同水平、不同性別、不同學業成績在化學宏微結合能力水平潛在轉變的實證研究,為化學教學中發展初中生化學宏微結合能力水平提供了有益啟示。

4.1 依據學生水平差異,實現精準干預促進水平進階

基于實證數據,識別出屬于低水平穩定組的學生,針對其穩定性較弱的特點進行合適的引導和干預,促使其向高水平轉變。識別出高轉低水平組的學生,對他們給予充分的重視與關心,診斷干預,精準施策,抑制其向低水平轉變。識別出屬于低轉高水平組和高水平穩定組的學生,合理施策,促使他們從低水平轉變為高水平或穩定在高水平。根據不同潛在轉變組學生的特點,通過構建教學主線、精選情境素材、問題引領活動、設計創新實驗和重視內容結構化[15]等措施精準干預幫扶,促進學生化學宏微結合能力水平的發展。

4.2?利用學生性別差異,開展小組合作實現優勢互補

數據表明,男生在學習宏微結合相關知識上具有顯著優勢。男生和女生在認識、分析和解決問題的視角與方式上不盡相同,化學宏微結合能力水平也有所差別。在思維方式、文化背景、社會期待等因素的影響下,男生更容易穩定在高水平組或從低水平轉變為高水平。可以利用性別差異,男女搭配劃分小組。在分工與合作完成學習任務的過程中,加強男生和女生的溝通與交流,進行良性競爭與合作,共享學習成果。

4.3?正視學生學業差異,實現分層教學提升學業質量

數據表明,化學成績對學生宏微結合能力水平的發展存在顯著性差異,化學成績優異的學生發展宏微結合能力水平更具優勢。在低轉高水平組人數比例最高的是化學成績中等的學生。教師在開展素養導向教學時要“抓兩頭,帶中間”,以大概念為統領,科學制訂教學目標,分層組織教學活動。通過化學實驗引導學生探究,基于證據進行推理。借力信息技術實現微觀粒子可視化,以宏微結合的視角認識化學變化,形成化學觀念,解決實際問題。通過動畫模擬幫助學生建立模型,搭建宏微橋梁,解釋宏觀現象,揭示微觀本質。開展跨學科實踐活動,多維度、多途徑助推學生化學學業質量的提升以及化學宏微結合能力水平的發展。

參考文獻[1] Johnstone A H. Macro and micro chemistry[J].School Science Review,1982,64(227):377-379.

[7] Castellini G,Fioravanti G,Lo Sauro C,et al.Latent profile and latent transition analyses of eating disorder phenotypes in a clinical sample:A 6-year follow-up study.Psychiatry Research,2013,207:92-99.