清腸止瀉散穴位貼敷治療小兒腹瀉的臨床價值研究

王嬌梅,莊 唯

(白銀市第一人民醫院,甘肅 白銀 730900)

小兒腹瀉是由多病原、多因素引起的以大便次數增多及形狀改變為特點的一組消化道綜合征,是兒科常見的疾病之一,6個月~2歲嬰幼兒發病率較高,1歲以內占半數。小兒腹瀉是導致小兒營養不良、生長發育障礙的主要原因之一[1-2]。現臨床對于小兒腹瀉的治療以補液、飲食、藥物等對癥治療為主,多數患兒可在短時間內恢復大便次數及形狀,但仍有少數患兒存在遷延不愈的情況,對患兒預后造成不良影響[3]。中醫中認為,小兒腹瀉與消化功能紊亂有關,在治療上因遵循氣健脾,滲濕止瀉的原則。在既往治療基礎上聯合清腸止瀉散穴位貼敷臍部可促進患兒腸胃消化,改善生理功能,臨床療效顯著[4]。本研究通過對甘肅省白銀市第一人民醫院收治的95例腹瀉患兒臨床及隨訪資料進行分析,旨在分析清腸止瀉散穴位貼敷治療小兒腹瀉的臨床價值,具體報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究為期2年,將2018年1月—2020年1月經醫院進行診療的95例腹瀉患兒資料,根據不同治療方式分為研究組(49例)和對照組(46例)。納入標準:(1)所有患兒符合中華醫學會兒科學小兒腹瀉診斷標準[5];(2)患兒大便次數>3次/天,病程<48h,屬輕、中癥者;(3)資料完整。排除標準:(1)對本研究使用藥物或膠布過敏者;(2)診斷為傷寒、霍亂等疾病者;(3)無法完整進行本研究治療者。

研究組患兒男31例,女18例,平均年齡(12.84±5.42)個月,平均病程(16.44±3.51)h。對照組患兒男28例,女18例,平均年齡(12.57±5.67)個月,平均病程(16.94±3.26)h。2組患兒性別、年齡、病程等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

2組患兒均予以糾正水電解質、補液等對癥支持治療。

對照組予以布拉酵母菌進行治療,布拉酵母菌選取法國百科達制藥廠,注冊證號S20100086,規格0.25 g/袋。對于1歲以下患兒予以口服0.125 g/次,1歲以上患兒予以口服0.25 g/次,均每天口服2次。研究組在對照組基礎上聯合清腸止瀉散穴位貼:由蒼術+苦參+黃連+炮姜組成,將其按3∶2∶1∶0.5比例進行研磨,并聯合3 g醋將研磨藥物調和成糊狀,貼敷于神闕穴,每天貼1次,每次敷貼20 h,一個療程為3 d。研究組及對照組患兒均連續治療1周。

1.3 觀察指標

(1)臨床療效。治愈:予以診治后,患兒大便次數、性狀、伴隨體征恢復正常,大便常規等實驗室相關指標顯示正常;顯效:患兒經治療后大便次數明顯減少,大便性狀好轉,伴隨癥狀明顯減輕,大便常規等實驗室相關指標顯示明顯改善;有效:患兒經治療后大便次數減少至治療前一半以上,伴隨癥狀減輕,大便常規等實驗室相關指標顯示較前有所改善;無效:患兒經治療后大便次數、性狀、伴隨體征及實驗室相關指標與治療前無明顯變化甚至較前加重。(治愈+顯效+有效)/總例數×100%=總有效率。

(2)記錄患兒各臨床癥狀消失時間,包括:發熱、腹瀉、嘔吐及脫水消失時間。

(3)中醫癥候積分及治療時間。中醫癥候積分根據患兒大便次數、分辨性狀、腹痛、嘔吐、發熱、口渴、飲食、小編、肛門、面色等相關癥狀進行觀察,根據病情程度分為0分、2分、4分、6分,分數越高者癥狀越嚴重[6]。

(4)不良反應。

1.4 統計學方法

以SPSS 22.0對本研究進行分析,臨床療效等計數資料以例(%)表示,卡方檢驗;各臨床癥狀消失時間、中醫積分及治療時間等計量資料以()描述,t檢驗;P=0.05提示具有檢驗水準。

2 結果

2.1 臨床療效對比

對照組總有效率76.09%明顯低于研究組95.92%,對比具有統計學差異(P<0.05),見表1。

表1 2組臨床療效比較 [例(%)]

2.2 癥狀消失時間對比

研究組患兒在各癥狀改善時間上明顯優于對照組(P<0.05),見表2。

表2 2組癥狀消失時間比較()

表2 2組癥狀消失時間比較()

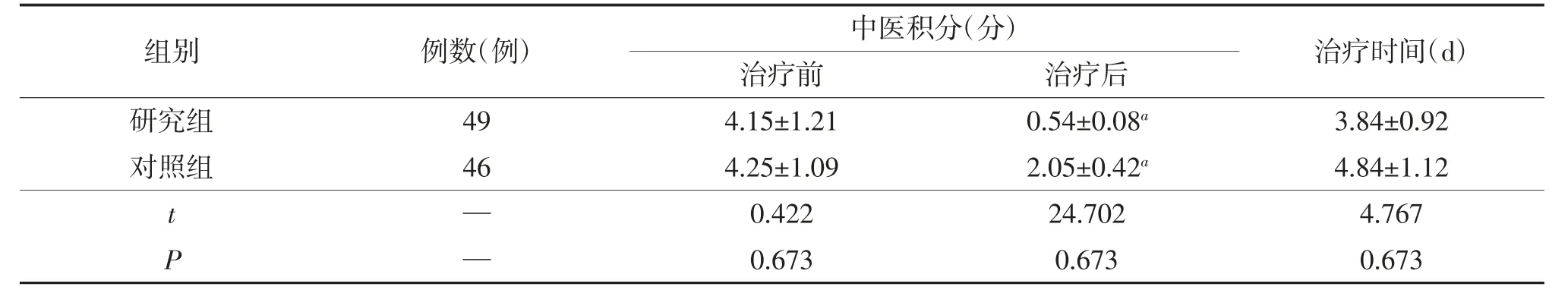

2.3 中醫癥候積分及治療時間比較

2組患兒治療前中醫癥候積分未見明顯差異,治療后2組患兒中醫癥候積分較治療前改善,但研究組治療后中醫癥候積分明顯低于對照組,且治療時間較對照組患兒短(P<0.05),見表3。

表3 2組患者治療前后功能恢復情況對比()

表3 2組患者治療前后功能恢復情況對比()

注:與同組治療前比較aP<0.05。

2.4 不良反應

2組患兒治療期間均未發生嚴重不良反應。

3 討論

據相關研究統計,腹瀉病僅次于呼吸道感染,屬于第二常見多發病[7]。由于患兒體內分泌、循環、消化功能等均尚未成熟,機體調節能力較差,免疫功能較低,易使細菌、病毒侵入腸道組織,導致腸道功能受到破壞,引發患兒出現消化道癥狀,不及時治療可影響患兒生長發育,甚至危及患兒生命安危[8]。

目前,西醫治療小兒腹瀉的原則是以有效糾正脫水,抑制病毒,重建腸道內環境為主。布拉酵母菌是臨床上常應用的微生態制劑,對致病微生物生長繁殖具有顯著抑制作用,還可降解細菌毒素及釋放短肽蛋白,拮抗致病菌對腸粘膜上皮細胞的黏附及侵襲。布拉酵母菌還具有抗菌、抗毒素、調節腸道菌群平衡和代謝、營養酶活性、增強免疫防御及抗炎活性等效果,其療效已獲得醫患肯定,但由于部分患者療效欠佳,故尋求更高效的治療方式成為臨床共識[9]。隨著現代醫學的發展,中醫治療小兒腹瀉也有進一步認識。中醫認為“泄瀉之本,無不由于脾胃,蓋胃為水谷之海,而脾主運化,健脾和胃,則水谷腐化而為氣血以行營衛”[10]。其發生原因與外感受邪、傷于飲食,致脾胃功能失調所致。故該病以繼發經氣、促進氣血、調節陰陽與臟腑的關系為治療干預點。清腸止瀉散穴位貼是由蒼術、苦參、黃連、炮姜組成,其中,蒼術具有燥濕健脾,祛風除濕之效;苦參具有清熱燥濕、清熱利尿之效;黃連具有清熱解毒、燥濕止瀉之效;炮姜具有溫中散寒、調理脾胃虛寒之效,聯合醋(苦酒)對促進血液循環、理氣止痛具有顯著效果[11]。本研究治療后研究組患兒臨床療效及中醫證候積分改善顯著,且各癥狀恢復時間縮短,這與聯合清腸止瀉散穴位貼易于藥物穿透吸收,使藥物直達病灶,對激發經絡、清熱散邪、健脾益氣、促進腸胃吸收,進而促使腸胃正常生理功能盡快恢復有關[12]。

綜上所述,予以清腸止瀉散穴位貼敷治療小兒腹瀉可顯著改善患兒臨床癥狀,縮短治療時間,臨床療效佳,值得臨床推廣應用。