明清時期徽州地區人為災害的時空變化及其與社會環境的關系

路曙光,吳 立,張廣勝

(1.安徽師范大學 地理與旅游學院,安徽 蕪湖 241002;2.皖西學院 環境與旅游學院,安徽 六安 237012)

災害是當今世界公認的最嚴重全球性問題之一。災害是指一系列超過社會自身資源的應對能力,并造成人員、財富、環境損失,使社會功能遭到嚴重破壞的事件,災是造成損害的現象或原因,害是它的結果[1](P250)。根據災害發生的誘導因素,通常把災害分成自然災害和人為災害。學者們在歷史時期災害的研究方面取得了豐富的成果[2-3],但是這些成果多集中于自然災害的研究領域,而人為災害的相關研究較少。

目前,對于我國歷史時期人為災害的研究多集中于單一災種,如龔勝生等就戰爭與瘟疫的關系進行了研究[4],發現我國自先秦至清代的兩千多年里,兵疫之年達224個,發生兵疫的頻率為8.05%,波及539個縣,且兵疫的發生頻率呈現出時間上波動上升、空間上從內地向邊疆擴散、分裂時期擴散而統一時期收縮的特征。程楊等根據疫病相關的史料[5],從地理學的角度對明清時期的疫災進行了研究,發現明清時期的疫病發生頻繁,疫病的發生頻率和影響范圍在1840年以后呈現出明顯升高的趨勢。虎患的研究主要集中在福建、廣東等沿海地帶[6-7],以及貴州、廣西、我國西部等邊疆地區[8-10],對于我國內陸地區獸災的研究略顯不足。在火災的研究方面,我國學者們主要借鑒了歐美國家在森林火災方面的經驗,利用樹輪火疤準確確定火災發生的年代,從而研究過去和現在火災發生的規律[11]。這些火災多為自然火,而非人為因素引起的人為火災。饑荒作為糧食安全危機的主要表現,我國學者在饑荒災害的分布特點方面進行了大量研究[12-15],認為氣候變化背景下當前及未來全球糧食安全均面臨極大風險。我國具有悠久的歷史,大量的史料留存至今,為今天研究歷史上的災害提供了寶貴資料。明清距今較近,歷史文獻記載的豐富程度更高,為災害研究提供了更加詳盡和可靠的歷史數據來源與文獻參考。

徽州地區是中國傳統村落保存最完整、數量最豐富的區域之一,其境內的西遞、宏村古民居村落于2000年便被列入世界文化遺產,2008 年徽州地區又被列為全國首個跨行政區的國家文化生態保護實驗區[16]。徽州古村落具有很高的文化遺產價值,而這些文化遺址又很容易被火災等災害所破壞。古為今用一直都是科學研究的一個重要途徑,研究徽州地區災害發生的規律對我國文化傳承及文化遺產地環境監測具有重要意義。因此,本文在前人研究的基礎上,通過對人為災害的歷史文獻資料純文字描述進行定量化處理,分析災害發生的時空分異特征,并進一步探討饑荒災害的成因及其與社會環境的關系。

一、研究區概況與數據來源

(一)研究區概況

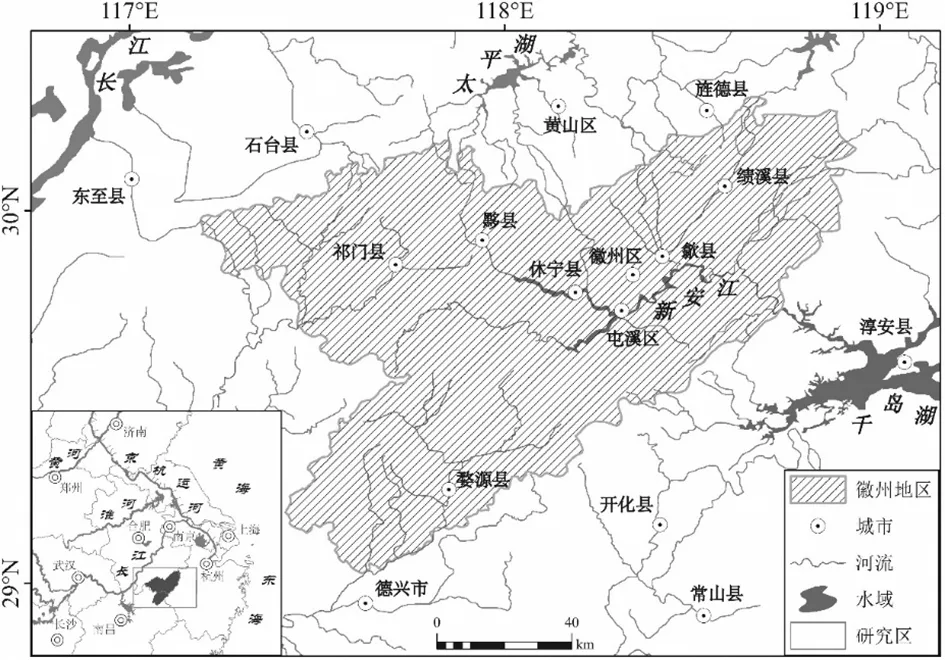

本文所指的“徽州”是明清時期的徽州一府六縣(圖1),即歙縣、黟縣、休寧縣、祁門縣、績溪縣和婺源縣,大致位于117°11′—118°56′E,29°01′—30°18′N之間。六縣政區在歷史時期保持了長期穩定,其空間范圍大致等同于今天皖南和贛北同名的六縣空間范圍。根據徽州地區的歷史沿革,除去后來劃歸徽州地區的太平縣(今黃山區),古徽州地區大致包括現今安徽省黃山市的徽州區、屯溪區、黟縣、歙縣、休寧縣、祁門縣,宣城市的績溪縣和江西省上饒市的婺源縣[16]。考慮到歷史文獻資料和數據統計口徑的一致性,本文以六縣為單位進行災害統計,其中屯溪區歸入休寧縣、徽州區歸入歙縣,其他各縣保持不變。

圖1 明清時期徽州地區的地理位置

徽州地處我國亞熱帶北緣地區,是亞熱帶向暖溫帶的過渡地帶,氣候條件復雜。本區的地形以中低山地和丘陵為主,四周為高山所環繞,中部為河谷平原或盆地。特殊的地形結構與氣候使得該地區地理條件較為復雜,災害頻繁發生。

(二)材料與方法

各種災害的數據主要來自徽州地區的地方志和地名志,包括《徽州府志》《休寧縣志》《績溪縣志》《祁門縣志》《歙縣志》《婺源縣志》《重修婺源縣志》《黟縣志》《黟縣四志》《沙溪集略》[17-35],從相關資料中提取人為災害數據,整理并校對災害記錄,以求災害的統計結果更加完整、合理與可信。在此基礎之上,以“年”為時間單位,“縣”為空間單位對人為災害進行定量化統計處理,以便更好地探討明清時期徽州地區人為災害的時空分布特征。

本文在進行人為災害數據統計時,把獸災列為人為災害,這是根據獸災產生的原因來劃分的。從相關記載來看,獸災是指野獸(尤其是虎)侵入人類活動場所,對人們的生命財產安全造成威脅的事件。這反映了人類對自然環境的過度開發利用威脅到了野生生物的生存環境,即人類活動導致獸災的發生,所以把獸災列為人為災害。本文統計的火災均為人為因素引起的人為火,而非自然火。饑荒災害是天災還是人禍一直是爭論不休的問題,其中,水旱災害等自然災害是導致糧食減產的重要原因,但是一個地區糧食短缺并不一定會發生饑荒災害,如果當地糧食儲備充足,或者政府或社會組織及時從外地輸入糧食,緩解糧食危機,當地就不會發生饑荒災害。反之,如果當地政府干預力度不夠,糧食入不敷出,可能引起當地物價波動,人口死亡,甚至出現社會動蕩。基于饑荒災害與社會經濟之間的密切關系,本文認為是人類活動的因素導致了饑荒災害,即饑荒災害是人為災害。下文也將重點探討饑荒災害與當地社會經濟之間的相互作用機制。饑荒災害發生后,政府往往會通過減少當地賦稅或撥發賑災款等方法以緩解災情。所以,本文在饑荒災害的統計中,除歷史文獻中有“饑”的記載之外,把當年沒有糧食收入、政府免征或減征當年賦稅、物價突然上漲、政府進行賑災等相關史料都列為饑荒災害,如“無麥”“免征未課鈔”“發米銀賑之”“春,米價騰貴,斗米五錢”等。在季節劃分上,歷史文獻中的春、夏、秋、冬分別為農歷的一至三月、四至六月、七至九月、十至十二月。連續季節的災害不是指災害持續發生數月,而是代表災害的時間跨度,包括二連季、三連季和四連季,如“春夏”不一定指災害持續發生六個月,而是代表災害跨度春季和夏季。

二、結果分析

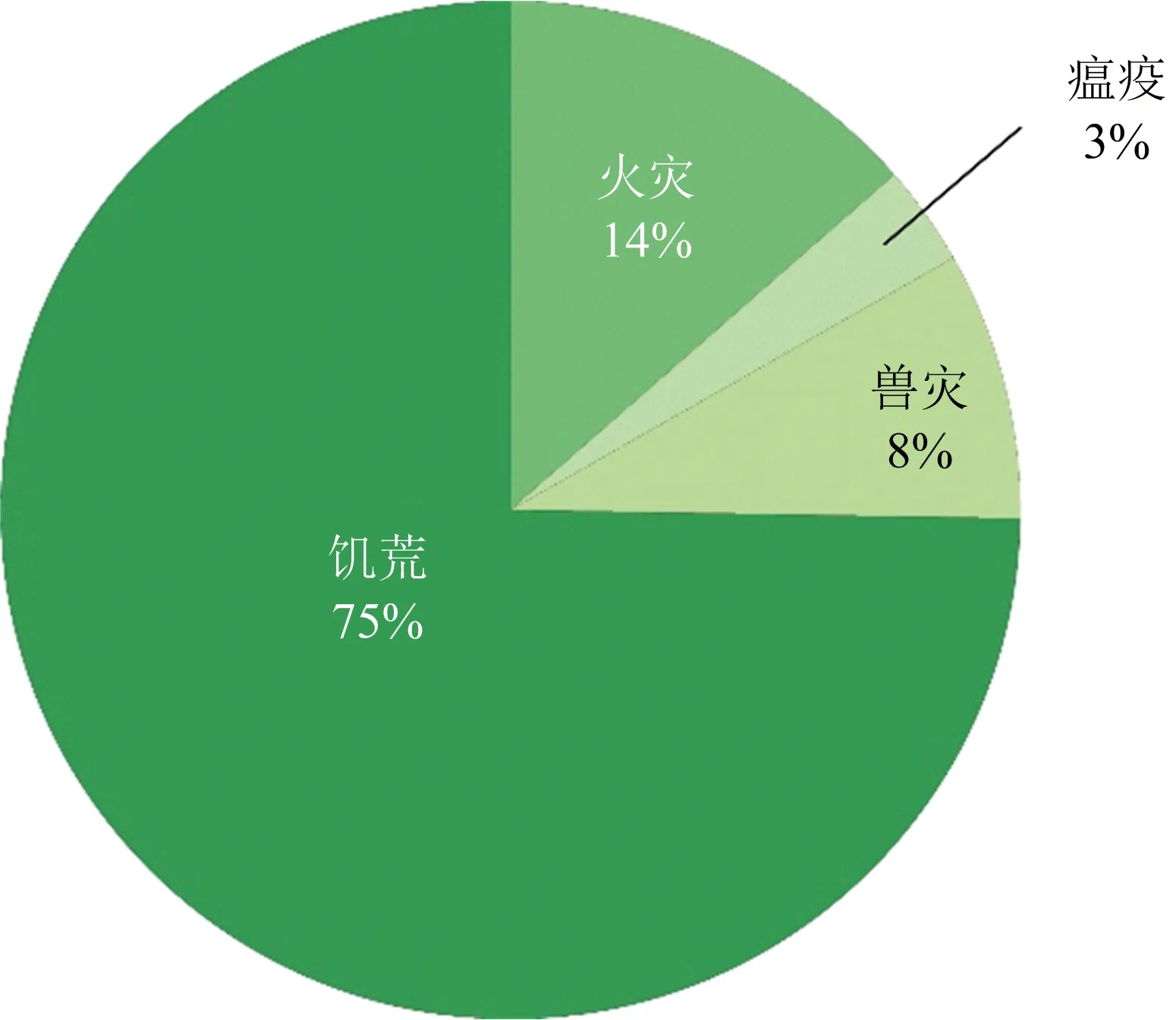

(一)人為災害的發生頻次

對明清時期徽州地區的人為災害進行統計分析(圖2),可以看出,徽州在公元1368—1911年的544年間共發生人為災害376次,平均1.4年發生一次,主要包括饑荒、火災、獸災和瘟疫4種災害。根據歷史文獻資料記載,饑荒的發生頻次最高,共有281次,占主要人為災害總數的75%,平均1.9年發生一次;火災僅次于饑荒,共發生51次,占災害總數的14%,平均10.7年發生一次;獸災共發生32次,占災害總數的8%,平均17年發生一次;瘟疫的記載最少,共有12次,占人為災害總數的3%,平均45.3年發生一次。總體來看,徽州地區的饑荒災害是其他人為災害總和的3倍,是徽州地區主要的人為災害類型。

圖2 明清時期徽州地區各種人為災害發生頻次比例

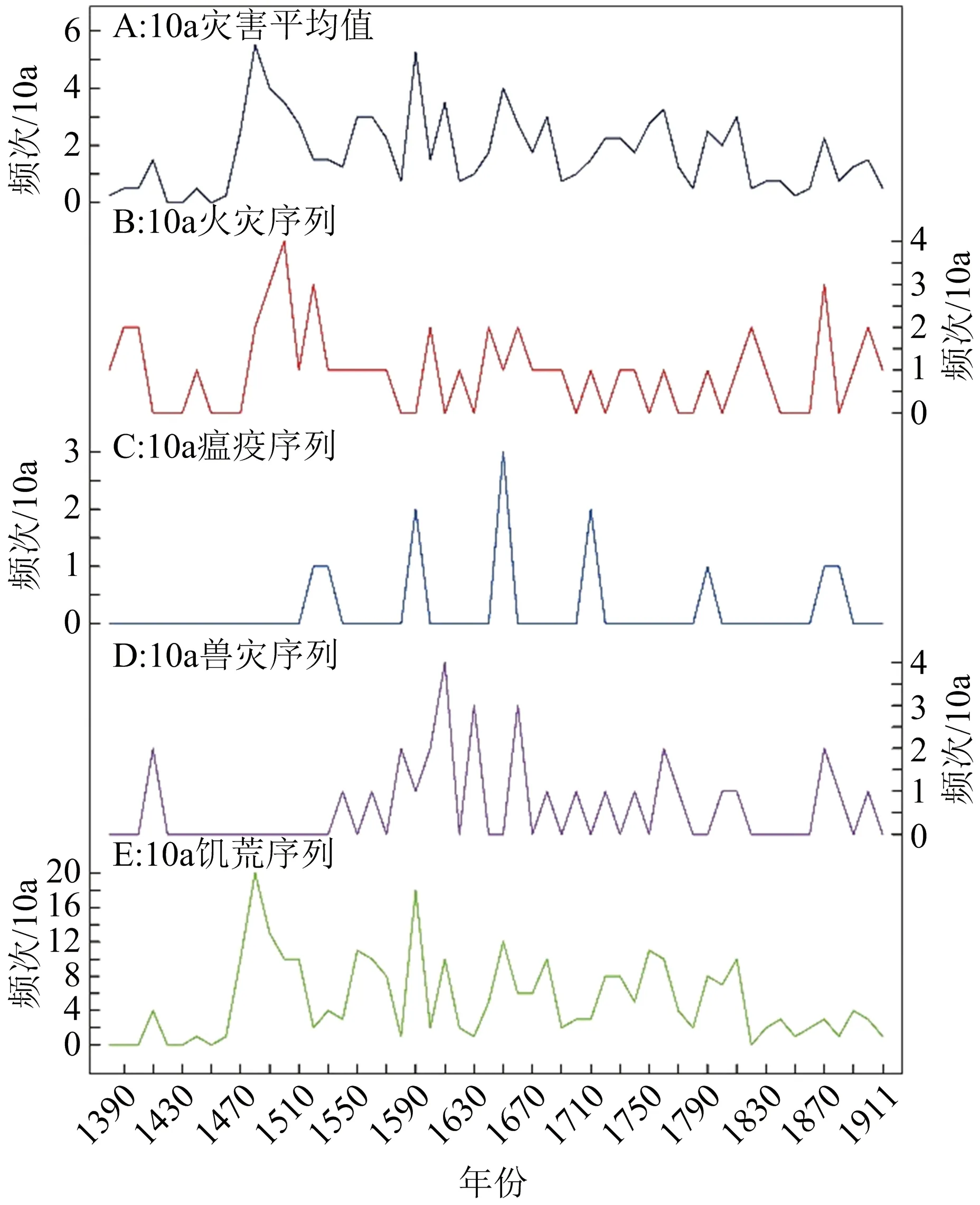

(二)人為災害的年際變化特征

以10年為時間單位,對明清時期徽州地區的人為災害年際變化特征進行統計分析(圖3),可以看出:首先,從變化趨勢上看,各種災害的發生頻次隨時間呈現出波浪式的變化特征。除了14世紀末到16世紀初瘟疫和獸災變化不明顯外,各種災害的變化特征基本一致,其中饑荒災害的變化趨勢最接近災害平均值。其次,朝代更迭期間的災害發生頻次較低。然而研究表明,災害是導致一個王朝走向衰落的重要原因[36],例如,明朝末年旱災頻發,尤其是重大的旱災引發饑荒災害,導致民眾大量死亡,而明政府在此時卻放棄了對社會救助的義務,從而引發社會動亂,加之滿洲勢力的迅速崛起,加速了明朝的滅亡[37]。很明顯,朝代更迭期間災害的發生頻次并非如圖3中表現的那樣少,而是戰爭和政治混亂導致歷史資料記載失修的緣故。這種由于戰亂等因素導致史料缺失的情況在元末也同樣存在[12]。再次,就明清兩朝而言,明朝(公元1368—1644年)的人為災害發生頻次整體上略高于清朝(公元1644—1911年)。清朝的人為災害整體上低于明朝,說明清朝在社會治安管理和救災賑災能力等方面更加完善,其中火災發生頻次的降低表明人們的防火意識得以提高。最后,人為災害的變化特征與中國整體上“明清自然災害群發期”基本一致。

圖3 明清時期徽州地區各種人為災害發生頻次年際變化

(三)人為災害的空間分布特征

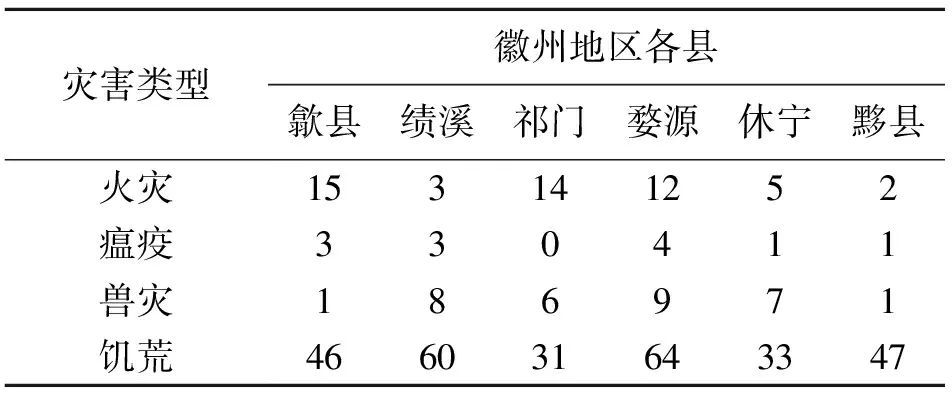

從各縣的災害發生頻次上看(表1,圖4),婺源災害最為嚴重,共發生人為災害89次;績溪僅次于婺源,發生災害74次,其次是歙縣,發生災害65次,祁門和黟縣的災害發生頻次相同,都發生災害51次,休寧發生的災害最少,僅有46次。

表1 明清時期徽州地區人為災害發生頻次的空間分布統計(次)

圖4 明清時期徽州地區人為災害發生頻次空間分布

從災害類型的空間分布上看,饑荒是徽州最為嚴重的災害類型,主要分布在婺源(64次)和績溪(60次),其次是黟縣(47次)和歙縣(46次),休寧(33次)和祁門(31次)的饑荒災害最少,這與徽州地區的糧食運輸方式有關,徽州主要依靠饒河水系和新安江水系購入糧食,而祁門和休寧水運便利,能有效緩解糧食問題,所以饑荒發生的頻次較低;火災主要分布在歙縣(15次)、祁門(14次)、婺源(12次),占火災總數的60.7%,明代的火災多發生在公共場所,如稅務局公文廟、養濟院等,清代多為商業店鋪,這反映了明代基礎設施的普及和清代徽商的繁榮;徽州各縣瘟疫的發生頻次相差不大,婺源4次、歙縣3次、績溪3次、休寧1次、黟縣1次、祁門沒有瘟疫記載,雖然記載很可能有缺失,但是各地瘟疫的發生頻次比較均衡,所以數據具有一定的可靠性;徽州的獸災除兩次沒有明確的野獸類型記載外,其余的獸災均為虎患,主要分布在婺源(9次)、績溪(8次)、休寧(7次)、祁門(6次),而歙縣和黟縣都只有1次獸災記載。

三、饑荒災害產生的原因及其與社會環境的關系

饑荒災害是明清時期徽州地區發生頻次最高的災種,而火災、瘟疫、獸災發生頻次較少,說明饑荒是對徽州地區影響最為嚴重的災害。鑒于此,該部分將對饑荒災害的產生原因和社會響應機理等方面做進一步的探討。

(一)饑荒災害產生的原因

徽州地區的自然災害和土地利用類型是當地糧食短缺的重要原因。自然災害通過毀壞農作物,使徽州的農業收入減少,造成糧食短缺,容易引起饑荒災害。統計結果顯示,與旱災相關的饑荒記載有76處,水災35處,而其他災害記載的饑荒較少,這表明造成徽州糧食短缺的自然災害主要為水旱災害。此外,徽州地區饑荒的產生也與土地利用類型有關。徽州素有“七分山水一分田,一分道路和莊園”的俗語,該區的地形類型大多是山地和丘陵,適宜林木的生長,而耕地面積相對較小,所以當地以山林經濟為主,糧食作物種植面積小且產量不高[38]。研究表明,明清時期的社會生產力水平約為人均4畝,而徽州的人均耕地從明朝萬歷年間的2.2畝,到道光時期僅有人均1.5畝,低于全國平均水平[39-40]。不僅人均耕地面積少,而且徽州地區的土地也非常貧瘠,農作物畝產量低,農業生產力水平低下。例如,“歙山多田少,產米常供不給求,……。米面不常食,商鋪有定律,月四餐、六餐而已”;“祁居僻壤,山多田少,農夫終歲勤動,僅敷三月之糧,其余仰給于江西”;“婺為山麓之區,土瘠而磽,犁僅一尺,計一歲所入僅供四月之糧”;“(黟縣)以麥食佐米食,僅足三月之糧,其余販運于江西”;“績邑山多田少。道咸之間,產米合小麥僅敷民食十分之六,雜糧俱作正餐”[41](P222-282)。徽州地區的自然條件決定了其糧食產量不足,難以自給,當自然災害等外部因素影響到農作物生長時,極易導致饑荒災害的發生。相比較而言,休寧不僅“蘆苞、山芋,其收成較秈糯為易,以補民食之不足”,而且“(婺源)嶺以北取足于休寧”[41](P234-246),說明休寧的糧食不僅能夠自給,而且還能供應周邊地區,所以休寧地區的饑荒災害發生頻次較少。

前文已述及,人類活動是引起饑荒災害發生的直接原因,在社會經濟更為繁榮的明清時期更是如此,加之徽商的迅速崛起,社會經濟在饑荒災害發生中發揮著更為重要的角色。所以,導致徽州饑荒的直接原因多為糧食輸入受阻。徽州地區糧食取足于湖廣和江浙地區[40]。徽州地區四面環山,陸路交通不便,而糧食等大宗商品的運輸主要依靠水上交通,如新安江、閶江及其支流等水系[42]。徽州地區水運受阻的原因主要有兩個方面:一方面是由水賊猖獗所致,如“順治三年(公元1646年),婺源大旱,祁門為浮寇阻水道,斗米一金,民多餓死,黟亦大饑”[17](P512)。水賊阻礙水路運輸,糧食難以及時運輸到徽州,從而引發饑荒。另一方面,當地的水運政策阻礙水運,如“光緒三十二年(公元1906年),(黟縣)無麥,赴贛運糧,又被祁阻,聲名前案,始通行”[34](P17)。當地政府的政策導致水上通行受阻而影響糧食運輸,雖然最后得以通過,但是延誤了糧食運輸的日程,可能會引發饑荒乃至災情加重。

(二)饑荒災害的社會響應機理

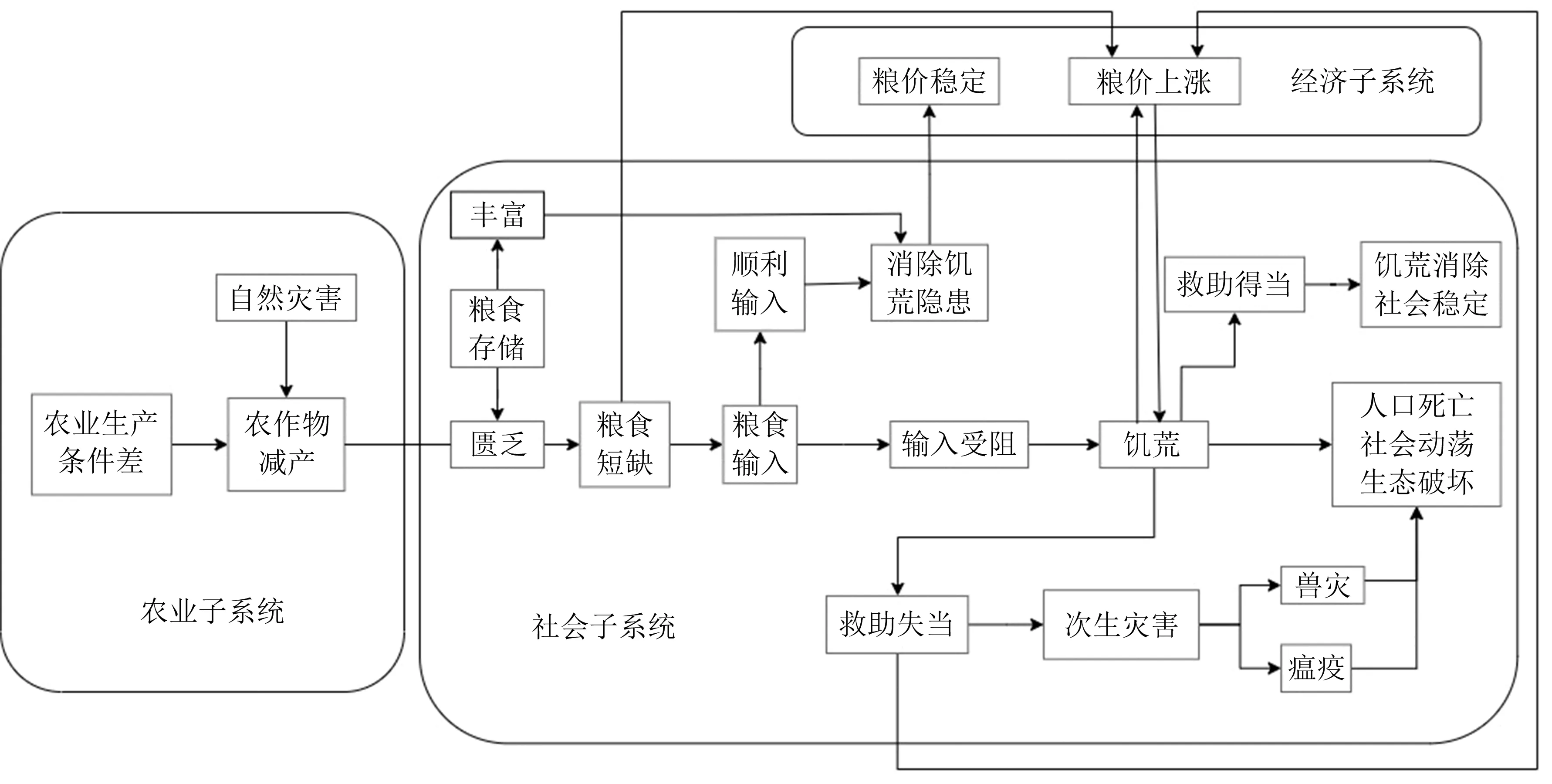

自然災害尤其是嚴重的水旱災害作為一種媒介,將氣候變化的負向影響傳遞到人類社會,以加大原有的社會風險和矛盾[43]。徽州水旱災害頻仍,加上當地的農業種植條件差,使得農業子系統更加脆弱,容易造成糧食短缺。若當地糧食儲量充足,則可以順利消除糧食危機,否則需要從外地輸入;糧食及時輸入,徽州地區的糧食市場可以維持穩定,不會發生饑荒災害;反之,當糧食輸入受阻或輸入糧食不足,區域內糧食供不應求,往往會導致饑荒災害的發生。饑荒災害發生后對經濟子系統和社會子系統產生影響,而經濟子系統和社會子系統又會反過來作用于饑荒災害,從而進入惡性循環(圖5)。

圖5 明清時期徽州地區饑荒災害響應機理圖

封建社會的古代中國以小農經濟為主體,糧食收入是國民的經濟命脈,也是穩定社會的物質基礎。自然災害等外部因素通過影響徽州地區的農業系統,使得當地的農作物減產,威脅地方糧食安全,若當地政府處理不當,容易引發饑荒災害。糧食短缺以及饑荒災害的發生還會引起糧價上漲,例如,“順治四年(公元1647年)六月,旱,大饑,斗米銀八錢”[33](P32)。

饑荒發生后,中央、地方政府會對饑荒災害進行救助。相關史料中有近90處“賑饑”“賑濟”“賑谷”的記載,史料還記載了多處免糧、免米的記載,如“特旨蠲免錢糧”“奉旨免漕項尾欠”“災傷,知府周正奏免糧米”等。此外,當地的鄉紳富戶在饑荒救助中發揮了重要作用,例如,“崇禎十四年(公元1641年),大饑疫,道祲相望。(邑庠)同叔父震佶倡捐為粥食,餓者全活數千人”[26](P361)。可見,當饑荒災害發生后,徽州地區的救濟工作是由多方面完成的,不僅包括中央政府免除賦稅、撥發賑饑糧款,當地政府組織賑饑工作,鄉紳富戶也發揮了重要作用,尤其是王朝末年政府無暇顧及災民時民眾組織的救濟工作顯得尤為重要。

饑荒發生后,若當地政府救助得當,饑荒就會消除,社會穩定。反之,若饑荒災害沒有得到很好的救助,則會引發其他災害,加深社會民生與生態問題。首先,饑荒會引起疫災。如果饑荒沒有得到及時救助,就會產生大量的人口死亡,而死亡人口處理不當時就會引起瘟疫,如“萬歷十七年(公元1589年),六邑饑,斗米一錢八分,又大疫,僵死載道”[17](P511)。其次,饑荒災害可能引起獸災,如“隆慶六年(公元1572年),休寧饑,多虎”[17](P510)。饑荒災害發生后,人們的食物極度匱乏,甚至“采薇掘葛,以聊其生”[44](P18)。然而,人們的這種行為威脅到了野獸的生存,如“(歙縣)州源及英坑,地連淳安、昌化,深山、窮谷且數百里,居民至冬月以掘蕨燒炭為生,有虎白晝食人,傷男婦二百余人”[26](P358)。人們對植被的破壞影響了植食性動物的食物來源,導致植食性動物大量減少,破壞了自然界的食物鏈,虎等肉食性動物的食物供應受到影響,為了生存,它們走出棲息地來到人類活動場所,威脅人類的生命財產安全。此外,政府救助不當還會引起社會民生與生態環境問題。例如,“乾隆八年(公元1743年)春,因饒河遏,糴米貴騰至三兩一石,民采苧葉竹米及掘石脂粉為食”[13](P514)。在食物極度匱乏的時代,人們往往采食植被,甚至發生人吃人的現象,這不僅不利于社會民生的安定,引發社會動蕩,也破壞了生態環境。生態環境遭到破壞后使得原本生產能力不高的土壤更加貧瘠,而且脆弱的生態環境也更易引發自然災害,進一步加重災情,從而進入惡性循環。

四、結論

通過對明清時期(公元1368—1911年)徽州地區人為災害文獻史料的統計與量化分析,本區人為災害的發生具有明顯的時空地域分異特征:

第一,徽州地區的人為災害隨時間呈波浪式的變化特征,災害的變化特征與中國整體上“明清自然災害群發期”相對應,其中饑荒災害的變化趨勢最接近災害總頻次的平均值。

第二,明清時期徽州地區的人為災害發生頻次從高到低依次為婺源、績溪、歙縣、黟縣、祁門、休寧,饑荒主要分布在婺源和績溪,火災主要分布在歙縣、祁門和婺源,獸災主要分布在婺源、績溪、休寧和祁門,瘟疫主要分布在婺源、歙縣和績溪。

第三,徽州地區的自然災害和土地利用類型容易導致糧食短缺,而引發饑荒災害的直接原因是糧食運輸受阻,包括水賊猖獗和政府政策等。

第四,饑荒災害的產生與徽州地區的農業子系統、經濟子系統以及社會子系統之間存在密切的關聯,如果政府能及時賑災,則會解決饑荒,社會穩定。反之,如果政府救助的能力不足或者放棄施救,不僅當地社會經濟體系受到影響,還會破壞生態環境,威脅社會民生,甚至引發民眾暴亂,造成社會動蕩。